Возникает вопрос «Посильна ли данная программа ученику?».

Ребенку дается система научных понятий:

- Материал изучается в сокращенное время, в среднем по два часа в неделю по каждому предмету, 5-дневка.

- Переход от запоминания к усвоению общих принципов построения умственных действий. Сократить объем домашних заданий, число упражнений на повторение.

- Снижается уровень учебной тревожности.

Важным условием является – специально подготовленный учитель для системы развивающего обучения, т.к. нужен принципиально иной тип деятельности. Учитель должен развивать в каждом ребенке субъекта учения.

Тема «Система опережающего обучения Л.В. Занкова».

Вестник образования, 1991, № 8. Методические рекомендации «О введении учебно-методического комплекта для трехлетней начальной школы новой дидактической системы обучения, разработанной под руководством академика Л.В. Занкова».

Л.В. Занков подчеркивал: «Обучение соотносится с ходом общего развития школьников не по отдельным дидактическим принципам, а как система, которая приводит к определенным результатам в целостном общем развитии школьников».

«Система Занкова» и «Школа 2 100» не вошли в федеральный перечень

Дидактические принципы Л.В. Занкова:

1) Обучение на высоком уровне трудности; 2) прохождение материала быстрым темпом; 3) ведущая роль теоретических знаний; 4) осознание процесса учения; 5) работа над развитием всех учащихся, в том числе самых слабых и самых сильных.

Первый принцип – обучение на высоком уровне трудности.

Обучение происходит на высоком, но доступном уровне трудности. Именно преодоление доступных для ребенка трудностей вызывает у него духовный подъем, укрепляет его веру в свои силы и помогает раскрыться другим способностям. Если же мера трудности не соблюдается, то ученик сталкивается с непреодолимыми трудностями и это вызывает спад его интереса к учению.

Второй принцип — ведущая роль теоретических знаний.

Методы и формы реализации системы Л.В. Занкова

Проблема развивающего обучения сегодня настолько актуальна, что нет, пожалуй, ни одного учителя, который бы не задумывался над ней.

Традиционно процесс обучения рассматривается как процесс взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и развития. К основным структурным компонентам, скрывающим его сущность, относят цели обучения, содержания, деятельность преподавания и учения, характер их взаимодействия, принципы, методы, формы обучения. Через эти общие сущностные характеристики можно выявить особенности развивающего обучения.

Развивающее обучение предполагает слияние образовательной, воспитательной и развивающей задач в триединую задачу, обеспечивающую органическое слияние обучения и развития, при котором обучение выступает самоцелью, а условием развития школьников. Сущность взаимосвязи образовательных и развивающих задач, обучения и развития в целом, раскрыта Л.С.

Выготским, его исследования позволяют решить кардинальный вопрос типологии обучения. То обучение, которое ограничивается в своих целях лишь овладением внешними средствами культурного развития (к ним относятся овладение письмом, чтением, счётом) можно считать традиционным. Обучение, которое в качестве ведущих целей рассматривает обеспечение (организацию) развития высших психических функций личности в целом через овладение внешними средствами культурного развития, является развивающим и приобретает при этом целенаправленный характер. Результатами такого обучения служит достигнутый ребенком уровень развития личности, его индивидуальности.

Кормишина С.Н. Система Л.В. Занкова. Изучение математики в 1 классе

Типология вида обучения зависит от содержания развития и обучения, его психологических особенностей. Поскольку основной предмет рассмотрения является развивающее обучение, то в качестве его отдельных типов можно выделить такие:

1) проблемное обучение, оформившееся в отдельную систему, над развитием

которого работали многие авторы (А.М. Матюшкин, И Я. Лернер, М.И. Махмутов, А.В.

Фурман и др.);

2) развивающее обучение на гуманно-личностной основе (ША. Амонашвили);

3) развивающие системы Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, Л.В. Занкова.

Развивающие технологии имеют специальные методы, включающие детей в коллективный поиск: это создание проблемных ситуаций, метод коллизий, метод решения учебных задач, учебный диалог и т .д. С идеями развивающего обучения связывается возможность изменений в школе.

Анализ произошедших в начальной школе изменений привел и к переосмыслению приоритетов в дидактической основе системы Л.В. Занкова. Порядок значимости дидактических принципов и их значение для практики обучения выглядят следующим образом:

— принцип осознания процесса учения;

— принцип систематической работы над развитием всех учащихся, в том числе и

наиболее слабых;

— принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;

— принцип ведущей роли теоретических знаний;

— принцип быстрого темпа изучения нового материала.

Совершенствование системы начального обучения, стимулируемое социальным

заказом общества, приводит к тому, что сегодня уже недостаточно обеспечить овладение школьниками суммой знаний, важное значение придается задаче научить школьников учиться, а психологически это означает — научить их хотеть учиться.

Это выдвигает на первый план принцип осознания процесса учения.

В современной школе многое делается для формирования у учащихся положительного отношения к учению. Одно из общепринятых направлений — использование в учебной деятельности игровых методов обучения. Однако тут нередко происходит перекос, когда учеба заменяется игрой. Приходится признать, что при этом интерес детей к учению не приобретает форму сознательного, активного познавательного процесса, который необходим для эффективного обучения в среднем звене.

Другой путь направлен на использование проблемно-развивающего обучения. Именно он помогает сделать принципиально важный шаг к формированию мотивов учения и познавательных интересов как внутренней характеристики самой учебной деятельности.

Основным принципом комплектования учащихся в школе является учет их возрастных особенностей. Однако многочисленные психологические исследования показали, что различия в психическом развитии у учащихся одного возраста бывают очень велики. Школьники, находящиеся в одинаковых условиях обучения, показывают различный уровень усвоения нового материала. В степени усвоения знании проявляются типичные для учащихся, устойчивые особенности их психики. От этих особенностей зависит успешность учебной деятельности, возможность решать проблемные ситуации, оперировать полученными знаниями в новых условиях.

Для обеспечения успешности обучения всех учащихся необходимо учитывать индивидуальные варианты развития. При этом важно помнить, что различия детей проявляются не только в уровне их развития, но и в продуктивности учебного труда. Все аспекты различий учащихся выдвигают на первый план принцип систематической работы над развитием всех учащихся. Каждому ребенку предоставляется возможность на уровне его возможностей и личного опыта провести наблюдения, выделить общие признаки, произвести необходимые действия, завершить наблюдения практическими действиями.

Анализируя стандарты начального обучения, можно заметить, что достижение высокого уровня их выполнения невозможно без формирования теоретического мышления. Именно поэтому в современных условиях развития системы надо помнить о значении принципа ведущей роли теоретических знаний.

Сознательное усвоение знаний, их понимание всегда означает включение нового материала в систему уже имеющихся знании. Мысль может быть понята и усвоена только тогда, когда она входит в состав личного опыта ученика. Если мышление не достигло того уровня обобщения, который нужен для понимания нового материала, необходимо конкретизировать этот материал так, чтобы требуемые связи были установлены на ранних этапах обучения.

Далее, исходя из того, что уровень требований к выпускникам начальной школы возрос, необходимо очень осторожно отнестись к принципу обучения на высоком уровне трудности. Он создает условия для проявления индивидуальных возможностей детей,

формирования на уроке доверительного общения. Смысл этого принципа базируется на учении Л.С. Выготского о зонах ближайшего развития. Этот принцип предусматривает, прежде всего, организацию такой учебной деятельности коллектива на уроке, которая ведет к решению задачи, с которой каждый ученик в отдельности не может справиться.

Мера трудности должна снижаться в зависимости от возможностей каждого ученика или класса в целом. Но изначально каждый должен столкнуться с познавательной трудностью, которая вызывает активность поисковой деятельности. В этом и заключается суть развивающей программы Л.В. Занкова.

При разработке теории и практики развивающего обучения Л.В. Занков и его лаборатория опирались на целую систему фактов, полученных на основе проверки дидактической системы в различных педагогических условиях. Психологи считают, что в возрасте до 7-8 лет в растущем человеке складываются и проявляются до 70% его личностных качеств. Именно в этот период начального обучения раскрываются сущностные силы растущего человека, складывается ядро его личности. Хорошо известно, что все, что усваивает ребенок в этом возрасте, остается на всю жизнь.

Психология доказала, что обучение является ведущей причиной психического развития. Л.В. Занков был против системы «формирования личности», которая предполагает какие-то насильственные действия вопреки природе человека. Он ставил другую цель — система обучения и воспитания должна помочь раскрыться духовным силам, создать благоприятные условия для их созревания и развития, а не насильно развертывать их.

Развитие детей в данной системе понимается не в узком смысле, как развитие отдельных сторон — внимания, памяти, воображения и т.п., а как общее развитие личности (развитие ума, воли, чувств, т.е. фундаментальных сторон психики, составляющих ее основу).

Новая система обучения — это целостная, научно обоснованная система, все части которой взаимосвязаны.

Развитие достигается на основе реализации всею комплекса ее частей, определяющих и образующих процесс обучения, — целей и задач обучения, вновь выдвинутых принципов, направленных на общее развитие школьников, богатства содержания и особенностей методов обучения, с помощью которых реализуются принципы, а также организационных форм, особой атмосферы обучения и учета его результативности.

Регулирующую и направляющую роль в системе Л.В. Занкова имеют дидактические принципы:

1. Обучение на более высоком уровне трудности.

2. Изучение материала более быстрым темпом.

3. Ведущая роль теоретических знаний.

4. Осознание процесса учения.

5. Работа над развитием всех учащихся.

Принцип более высокого уровня трудности в обучении предполагает преодоление школьниками трудностей в процессе учебы, что вызывает у них духовный подъём, способствует развитию. Овладение знаниями без какого-либо напряжения делает процесс развития вялым и медленным. Но трудности должны быть доступны для преодоления их детьми в зоне ближайшего их развития. Если мера трудности не будет соблюдаться, тогда этот принцип из положительного фактора, воздействующего на развитие, превращается в отрицательный, вызьшающий спад интереса к учению.

Принцип прохождения материала более быстрым темпом противостоит разжевыванию материала. Более быстрое продвижение в познании отвечает потребности детей — их больше интересует узнавать новое, чем повторять уже знакомый материал. Процесс познания в новой системе строится так, что более быстрое продвижение вперед идет совместно с возвращением к пройденному. Изучение нового переслаивается повторением ранее изученного. При этом ранее изученное выступает в новых связях и сопровождается открытием в нем новых сторон и новых граней.

Принцип ведущей роли теоретических знаний предполагает, что ученики в процессе упражнений ведут наблюдения над материалом, при этом учитель направляет их внимание и ведет к раскрытию существенных связей и зависимостей в самом материале. Ученики подводятся к уяснению определенных закономерностей, делают выводы.

Работа над освоением закономерностей продвигает школьников в их развитии.

Принцип осознания процесса учения обращен внутрь — на осознание учеником протекающего у него процесса сознания: что он до этого знал, а что нового еще ему открылось в изучаемом предмете, рассказе, явлении.

Принцип работы над развитием всех учащихся, как сильных, так и слабых, подтверждает высокую гуманную направленность новой дидактической системы. Все дети, если у них нет патологических отклонений, могут продвигаться в своем развитии. Сам же процесс развития идет то замедленно, то скачкообразно. Поэтому слабые и сильные ученики должны учиться вместе. А разделение учащихся по успеваемости, создание особых классов для слабых школьников Л. В. Занков считал противоречащим законам развития и самой природосообразности обучения.

Важным условием реализации дидактических принципов является создание особой, доверительной атмосферы обучения, которая устанавливается в классе между учителем и учащимися, доброе, уважительное отношение детей друг к другу. В общении складываются и проявляются чувства совести, чести, порядочности, благородства, доброты, уважения друг к другу. Учителю надо обращать внимание на развитие этих чувств в повседневных поисках, упражнениях, помощи детей друг другу, сочувствии тому, кто оказался в трудном положении. Именно через отношения, через переживания в процессе общения с ним матери, учительницы, товарищей человек в детстве созревает для полноценного общения с окружающим миром во взрослом возрасте.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:

1. Младший школьный возраст представляет собой один из наиболее важных и

ответственных периодов в жизни ребёнка, в процессе его развития, так как именно в этот

период закладьтаются основы развития как его учебной, так и трудовой деятельности,

происходит изменение всех психических процессов, которые в свою очередь, коренным

образом изменяют личность ребёнка.

2. Развивающее обучение — особый вид обучения, характеризующийся

специфическим подходом к определению и реализации целей, его содержания,

технологии и взаимодействия участников учебного процесса.

3. Система развивающего обучения Л.В. Занкова целостна, её части взаимосвязаны, каждая из них несёт в себе функцию, обеспечивающую общее развитие школьников, построение обучения в ней строится на основе следующих дидактических принципов: обучение на высоком уровне трудности, высокий удельный вес этических знаний, быстрый темп изучения программного материала, знание школьниками процесса учения, общее развитие всех учащихся.

Отбор содержания образования обуславливает и отбор методов обучения, направленных также на общее развитие учащихся, в том числе и на развитие коммуникативных умений.

Источник: megaobuchalka.ru

Система интенсивного всестороннего развития для начальной школы Л.В. Занкова

Леонид Владимирович Занков являетяся учеником Льва Семеновича Выготского, он активно продолжал работу в области психологии детства. В этой статье мы рассмотрим основные положения его системы, которая позволить нам взглянуть на развитие детей более детально

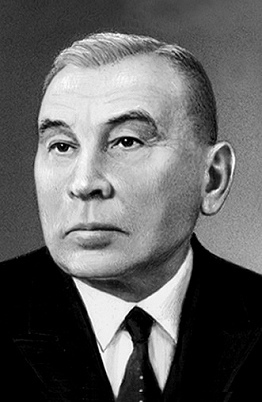

Леонид Владимирович Занков, 1901 — 1977

Развитие Л.В. Занков понимает как появление в психике ученика новообразований, не заданных напрямую обучением, а возникающих в результате внутренних, глубинных интеграционных процессов.

Такими новообразованиями младших школьников являются:

1) аналитическое наблюдение (умение целенаправленно и выборочно воспринимать факты, явления);

2) отвлеченное мышление (способность к анализу, синтезу, сравнению, обобщению);

3) практическое действие (умение создать материальный объект, произвести согласованные ручные операции).

Каждое новообразование рассматривается как результат взаимодействия ума, воли и чувств ребенка, то есть как результат деятельности целостной личности, поэтому их формирование продвигает развитие личности в целом.

Особенности экспериментальной методики обучения в начальных классах по Л.В. Занкову:

1. В учебный план включаются новые предметы: естествознание, география – с 1-го класса, история – со 2-го класса.

2. Изживается деление предметов на главные и второстепенные, поскольку все предметы одинаково важны для развития личности.

3. Основные формы организация обучения – те же, что и традиционные (урок, экскурсия, домашняя работа учащихся), но они более гибкие, динамичные, характеризуются многообразием видов деятельности.

4. Ученику предоставляются широкие возможности для индивидуальных творческих проявлений (например, дети занимаются литературным творчеством).

5. Особая доверительная атмосфера на уроке, использование в учебном процессе личного опыта самих детей, их собственных оценок, взглядов на изучаемые явления.

6. Систематическая работа над развитием всех учащихся – сильных, средних, слабых (а значит, выявление и учет индивидуальных особенностей учащихся, их способностей, интересов).

В результате экспериментального обучения по системе Л.В. Занкова удается добиться от учащихся интенсивной умственной работы, выполняя которую, дети переживали чувство радости от преодоления учебных трудностей.

Программа системы Занкова направлена, прежде всего, на раскрытие потенциала творческих способностей личности, которые явятся надежной основой для усвоения детьми навыков, умений и знаний. Главная же цель такого обучения заключается в получении учеником удовольствия от познавательной деятельности.

Источник: propsymoscow.ru