- познавательная задача должна вытекать из предметного содержания;

- необходимо учитывать актуальный уровень развития учащихся и их подготовки, чтобы создавались реальные условия для выполнения задачи;

- задача должна содержать в себе информацию, необходимую для развития ума, воображения, творческих процессов;

- к осуществлению предметной деятельности учащихся необходимо расположить (создать положительную мотивацию)’;

- нужно научить учащихся решать задачу, вооружить их необходимыми способами, сначала вместе с учителем, затем в коллективной работе, постепенно переводя в план самостоятельных индивидуальных действий.

При разработке таких программ учитель должен оценить, какие знания, с какой целью и в какой степени он предполагает сформировать у учащихся в результате изучения ими данного материала. Для этого ему необходимо учесть особенности отдельных видов учебных занятий и определить совокупность различных видов деятельности учащихся, которая обеспечит достижение поставленных целей в деле формирования умственных и психических качеств обучающихся. При этом важнейшую роль играют установление последовательности действий обучающихся, структура операционного состава действия (определение исполнительских, оценочных и ориентировочных действий), нахождение способов поднятия мотивации школьников к участию в процессе познавательной деятельности. Такова первая задача преподавания в структуре обучения.

Разработка основной образовательной программы начального общего образования на основании ФГОС и ФОП

Вторая задача сводится к реализации принципа активности и самоуправления в познавательной деятельности учащихся. Она заключается в такой организации учебных занятий, при которой преподаватель с помощью программ обеспечения и организации учебно-познавательной деятельности направлял бы и интенсифицировал процесс активной, самостоятельной и результативной работы каждого ученика по овладению основами теории и методами ее применения при решении учебно-познавательных задач. При этом стимулирующими действиями учителя в структуре преподавания выступают также действия и приемы регулирования и коррегирования процесса обучения на основе непрерывного контроля за результатами обучения школьников в форме простого наблюдения, устных и письменных опросов, проверки самостоятельных работ и других приемов и методов педагогической деятельности. Если процесс обучения построен верно и направляемая целеустремленная работа учащихся приносит запланированный и ожидаемый ими результат, если усваиваемые знания преобразуются школьником в лично для него значимую систему, то у него появляется стойкий интерес к тому, что он делает, стимул к самостоятельной учебной деятельности. А это способствует еще большему подъему эффективности процесса обучения.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Разработка основной образовательной программы основного общего образования на основании ФГОС и ФОП

Базовые компетентности педагога. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений.

учебно-методический материал на тему

Выступление на педагогическом совете 30.12.2015 Карчёвой А.С.

Тема: Базовые компетентности педагога. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений.

Умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты является одной из базовых компетентностей педагога. Безусловно, в данном случае обеспечивается реализация принципа академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ.

Без умения разработать образовательную программу в современных условиях невозможно организовать образовательный процесс. Образовательные программы выступают средствами целенаправленного влияния на развития обучающихся. Компетентность в разработке образовательных программ позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях обученности и развития обучающихся.

В своей работе над образовательной программой я в первую очередь изучаю образовательный стандарт и примерную программу. Руководствуясь этим, я создаю свою собственную программу, учитывая индивидуальные характеристики обучающихся. К сожалению, в связи с отсутствием параллелей классов, невозможно сделать несколько образовательных программ на класс, учитывая разные возможности обучающихся, поэтому приходится разрабатывать одну программу, примерно ориентируясь на уровень обученности каждого класса. В разработке моей образовательной программы обучающиеся и их родители участия не принимают, но принимает участие заместитель директора по УВР, которая смотрит программу, сверяет соответствие образовательной программы образовательному стандарту и примерной образовательной программе.

Выбор учебников и учебных комплектов, безусловно, является составной частью разработки образовательных программ. Но в нашем случае мы не можем выбрать учебники, мы работаем по тем учебникам, которые закупила школа. Несмотря на это, я знакома со всеми УМК по английскому языку, которые используются в нашей республике.

Могу отметить тот факт, что УМК «Enjoy English», по которому я работаю, является оптимальным для наших обучающихся. Это достаточно интересный учебник, соответствует возрасту обучающихся, в нем присутствуют все типы заданий для организации современного урока, соответствующего требованиям ФГОС.

Как учитель английского языка, не могу отметить тот факт, что на начальном этапе во втором классе обучение чтению происходит на основе транскрипции, что полностью отсутствует в УМК «New Millennium English», где обучения чтению нет как такового, ученики запоминают образы слов. В отличие от УМК «Spotlight», широко применяемого в республике, УМК «Enjoy English» проще для восприятия обучающихся, но это совсем не значит, что он не может дать необходимый уровень знаний для ЕГЭ и ГИА. Для каждого класса разработаны рабочие тетради, аудиоприложение, тетради для контрольных работ, книги для чтения, тесты по ФГОС, которые мы активно пишем со школьниками. Мне особенно нравится, что есть диски с обучающей программой (у меня со второго по четвёртый класс), которые можно использовать как на уроках, так и дома в качестве тренажёра (учащиеся четвертого класса скинули их на флешки и дома тренируются). Рабочие тетради к учебнику отражают пройденный на уроке материал, задания в них дифференцируются по сложности, что даёт возможность выбора.

Разрешение педагогических проблем составляет суть педагогической деятельности. Педагогу приходится постоянно принимать решения, например, как установить дисциплину на уроке. Проблема дисциплины на уроках волнует многих – как начинающих учителей, так и педагогов со стажем. Особенно остро эта задача стоит в среднем звене – подростки часто становятся неуправляемыми и не слушают своих учителей.

Чёткое поэтапное распределение времени на уроке стимулирует учащихся к более ответственному подходу к процессу обучения.

Разнообразные методы и средства обучения на уроке. Чем интереснее урок, тем меньше времени остаётся ученикам для посторонних занятий. Нужно стараться включить всех учащихся в ход урока, не ограничиваясь общением с сильными учениками и игнорированием слабых учеников. В этом случае может помочь творческая групповая работа.

Необходимо уважать личность ребёнка. Наша задача видеть личность в каждом ученике, даже если он двоечник и хулиган. Дети чувствуют отношение к себе и отвечают, как правило, взаимностью.

Действия учителя должны иметь чёткую направленность и нести смысловую нагрузку. Если учащиеся заметят, что вы сами не знаете, что дальше делать на уроке, дисциплина будет утеряна. Поэтому необходим чёткий поурочный план действий.

Если учащиеся мешают вести урок, не следует продолжать объяснение в шуме и крике. Следует выждать паузу и, когда наступит тишина, спокойно объяснить, что в такой обстановке вы не будете вести урок. Как правило, это действует, и дети успокаиваются.

Не всегда мы сами можем контролировать ситуацию с поведением учащихся на уроках. В этом случае мы информируем классного руководителя, родителей и администрацию и совместно ищем выход из сложившейся ситуации. В начальной школе хорошо действуют игровые системы педагогического воздействия: система штрафов, доска позора, выдача красных карточек и т.д.

Конечно, мы можем поставить двойку в журнал, но проблему дисциплины это не решит, поэтому нужно искать различные методы, подходы, способы повышения уровня заинтересованности учащихся в предмете.

Ещё одна из проблем – мотивация академической активности учащихся. Для повышения мотивации нужно обеспечить у учеников ощущение успеха, продвижения вперед, именно поэтому нужно дифференцировать задания по сложности, организовать позитивное отношение к предмету в целом, заинтересовать предметом, применяя все возможные средства обучения, самому учителю быть заинтересованным в успехах учеников по предмету, мотивировать каждого ученика, опираясь на его личные мотивы.

Для повышения мотивации можно применить различные приёмы, например, обращение к жизненному опыту детей. Это важно и тем, что учащиеся видят применение получаемых знаний.

Я мотивирую компьютерными играми, современными гаджетами, где много информации на английском языке, иностранной музыкой, чтобы понимали, о чём поется в песне, путешествиями за границу, где основным языком общения является английский, повышением престижа нашей страны в глазах иностранцев. Ролевой подход и деловая игра также способствуют повышению мотивации.

Мы рассматриваем различные ситуации: в магазине, в аэропорту, в билетной кассе и т.д. и видим применение английского языка в жизни. Игры и конкурсы способствуют повышению мотивации. В своей работе я использую следующие игры: подбери рифму, цепочка слов, найди лишнее слово, лексическое лото ( когда слова написаны на карточках на русском языке, а я называю их по-английски, учащиеся отмечают названные мной слова, 5 слов на карточках остаются неназванными). По окончании изученной темы на уроках обобщения пройденного материала проводятся игры, викторины, где дети с удовольствием принимают участие, в старших классах провожу КВНы, игры («Сто к одному», «Брейн-ринг»), командные соревнования. Учащиеся, как правило, активны, они знают, что победители получат хорошие отметки в журнал, и я знаю, что школьники повторят пройденный за четверть материал.

Немаловажно вызвать интерес к уроку. Во-первых, необходимо вызвать интерес к стране изучаемого языка: истории, культуре, традициям. В младших классах мы много поём, играем. В среднем звене знакомимся с традициями, праздниками, достопримечательностями, историческими фактами. В старших классах изучаем систему образования, сравниваем с нашей страной.

Во всех случаях главное ярко и наглядно представить материал и обязательно сравнить с нашей страной. К примеру, в 5 классе мы познакомились с Хэллоуином и Рождеством, сравнили с нашим Рождеством и Новым годом, сравнили праздничный стол и атрибуты праздника в Англии и России. Более того, изучение этой темы закончилось проектом о праздновании Нового года и Рождества в разных странах. Учащиеся подготовили презентации, рисунки и, естественно, расширили свой кругозор и проявили заинтересованность.

Остро стоит вопрос о том, как обеспечить понимание предмета. Чтобы понимать предмет, прежде всего, его нужно знать. А чтобы знать, надо учить, внимательно слушать объяснения учителя, делать необходимые записи в тетради, выполнять домашние задания. Если что-то непонятно на уроке, надо вовремя задавать вопросы и не бояться подойти к учителю перед уроком или после него.

Показателем оценки компетентности учителя являются знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педагога для своего решения; владение набором решающих правил, используемых для различных ситуаций; владение критерием предпочтительности при выборе того или иного решающего правила; знание критериев достижения цели; знание нетипичных педагогических ситуаций; примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; развитость педагогического мышления.

Источник: nsportal.ru

Проблемы разработки образовательной программы организации и опыт их решения

В статье представлено назначение образовательной программы организации дополнительного образования, дифференциация этого документа и программы развития по цели и содержанию. Автор делится практическим опытом определения структуры образовательной программы организации дополнительного образования в соответствии с нормативными требованиями.

УДК: 374

Е.Б. Цибизова,

руководитель методической службы Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской»,

канд. пед. наук,

Новокузнецк

Ключевым элементом реализации дополнительного образования в любой организации является программа, а точнее — дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее — ДООП), которую самостоятельно разрабатывает педагог.

Однако, рядом с педагогом дополнительного образования, по пути проектирования, разработки и оформления ДООП, идет, чаще всего, методист или специалист управленческого звена. Хорошо если взаимодействие между ними слаженное и продуктивное, если совпадают педагогические установки и взгляды. Но так бывает не всегда.

Появляются разногласия. И тогда у методиста возникает вопрос: «Что ему еще не понятно?», а у педагога встречный: «Что он хочет от меня?».

И действительно, существует локальный акт, разработанный и утвержденный. Здесь и структура ДООП, и шаблоны для оформления, все по пунктам в соответствии с нормативной базой. Вот методические рекомендации по работе с документом. А вопросы остаются.

Разногласия в коллективе педагогов рождаются и по другим поводам.

Например, методическая служба запланировала мероприятие для педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста по программам художественной направленности. Собраться бы, да обсудить планируемые результаты, как их достичь и как оценить. Нет, невозможно в это время: один педагог с детьми танцует, а другой рисует, а третий поет.

Но, подождите, а наши «соседи» — воспитатели детских садов, школьные учителя? Да, они реализуют разные образовательные и предметные области, но результаты—то требуются от всех единые. И педагоги дошкольного, начального, основного и среднего (полного) образования могут обсуждать вопросы достижения общих результатов и их оценивания. И с программами тоже нет таких проблем.

А почему? Потому что дошкольное и общее образование регулируется Федеральным государственным образовательным стандартом (далее — ФГОС), который задает требования к результатам, содержанию и условиям образования, а рабочая программа педагога является инструментом реализации данных требований.

В дополнительном образовании ФГОС нет, но на этот вид образования, как и на все другие распространяется действие пункта 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, согласно которому разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции самой образовательной организации.

Следовательно, деятельность в дополнительном образовании регулируется образовательной программой организации. Этот нормативный документ является обязательным, именно он может определить общий для всех педагогов концептуальный образовательный подход, цели и задачи, которые ставятся в процессе проектирования ДООП. И как раз образовательная программа организации является основанием для оценки планируемых результатов, полученных при освоении ДООП.

Взаимосвязь дополнительных общеобразовательных программ и образовательной программы организации регламентирована Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». В пункте 5 читаем: «Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность».

Поэтому разработка образовательной программы организации является важной задачей. Но, как показывает практика, зачастую методисты и специалисты управленческого звена уделяют недостаточно внимания этому документу. Мы считаем, что до сих пор не осмыслено назначение образовательной программы организации, а выстраивание ее структуры и содержания является определенной проблемой.

Почему сложилась такая ситуация? Обратимся к недавнему прошлому дополнительного образования.

Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 сохранил внешкольные учреждения и переименовал их в «учреждения дополнительного образования детей». Но нормативно-правовая база при этом была недостаточной и противоречивой [1].

Учреждение, же в соответствии с пунктом 19 указанного документа, самостоятельно разрабатывало программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Конкретных нормативных требований к программе деятельности не предъявлялось. Вопрос о том, как взаимосвязаны программа объединения и программа деятельности учреждения и чем она должна наполняться, остался открытым.

Примерно в это же время как инструмент инновационных преобразований в образовательном учреждении появилась программа развития. Ее разработка и реализация была и остается значимым этапом планирования в дополнительном образовании.

Сложившиеся тогда обстоятельства сегодня привели к проблеме не различения программы развития и образовательной программы. Поэтому для того чтобы понять ее назначение, прежде всего, нужно дифференцировать эти понятия.

Программа развития, направленная на достижение стратегических целей с учетом приоритетов государственной политики в сфере образования, разрабатывается на основе проблемного анализа, планирования системных позитивных изменений, включает описание содержания и механизмов деятельности, важнейших целевых показателей достижения прогнозируемых результатов [2].

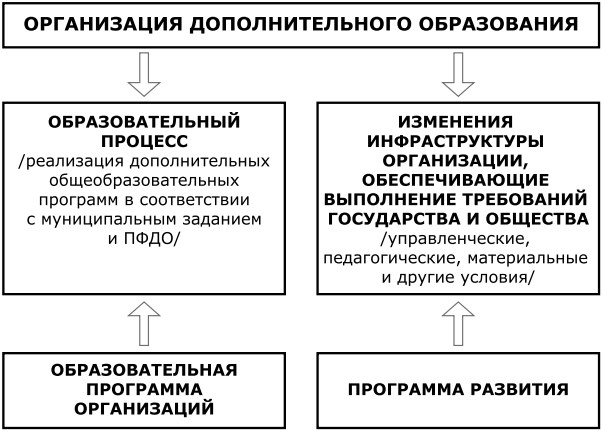

Программа развития существенно отличается от образовательной программы. Один документ (программа развития) имеет инновационную направленность и выступает в качестве плана осуществления нововведений в образовательной организации. Другой (образовательная программа) регулирует вопросы реализации образовательного процесса (дополнительных общеобразовательных программ).

Различия двух управленческих документов представлены на Схеме 1.

Схема 1. Отличие программы развития от образовательной программы

Еще одна проблема — как определить структуру образовательной программы организации?

Возможно, здесь может помочь опыт, наработанный в Новокузнецке. Городское методическое объединение педагогов дополнительного образования (руководителем которого является автор) после обсуждения возникшей проблемы подготовило «Методические рекомендации по разработке и оформлению образовательной программы организации и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (утв. приказом. Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028) [1] . Документ, конечно, не является федеральным нормативным актом, однако рекомендуется Комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка к использованию.

Цель методических рекомендаций — формирование единого подхода и согласование позиций Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка и организаций дополнительного образования при разработке образовательной программы с учетом реализации образовательной политики Российской Федерации и Кемеровской области.

В методических рекомендациях образовательная программа организации дополнительного образования определена как учебно-методическая документация, направленная на реализацию цели и задач образовательной деятельности. Основой для такого определения стали нормативные документы, как и в случае с образовательными организациями, реализующими свою деятельность в соответствии с ФГОС.

В структуру образовательной программы в соответствии со ст. 2 п. 9 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ включены три основных раздела — целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к реализации образовательной деятельности, планируемые результаты. Сюда можно включить пояснительную записку, систему оценки планируемых результатов.

Организационный раздел программы определяет общие рамки организации образовательной деятельности и механизмы реализации образовательной программы. Здесь размещается учебный план как механизм реализации образовательной программы и описание условий реализации образовательной программы.

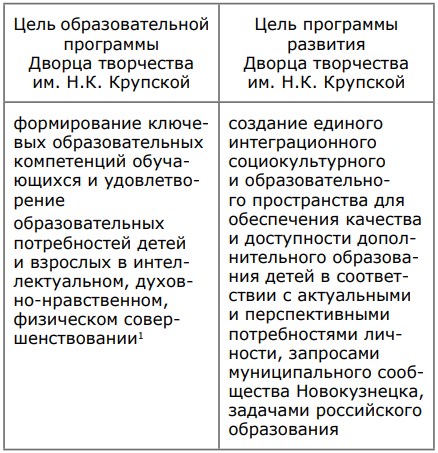

На примере документов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» (далее — Дворец творчества им. Н.К. Крупской) посмотрим, как нам удалось дифференцировать целевые установки образовательной программы [3] и программы развития.

Образовательная программа Дворца творчества им. Н.К. Крупской определила единую методологическую ориентацию (компетентностный подход), планируемые результаты (ключевые образовательные компетенции, необходимые для решения задач социального, коммуникативного и личностного самосовершенствования в соответствии с возрастными характеристиками), систему оценки достижения планируемых результатов, общие подходы к отбору содержания образования (на основе компетентностного подхода) и по направленностям.

Реализация образовательной программы организации создала условия для осуществления следующих позиций:

- координация деятельности педагогического коллектива по достижению планируемых результатов и условий освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также принятия управленческих решений администрацией организации;

- углубление понимания смыслов дополнительного образования и использования их в качестве ориентира в практической образовательной деятельности педагогических работников, установки взаимосвязанности компонентов образовательной программы организации и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о целях, содержании, планируемых результатах в деятельности Дворца творчества им. Н.К. Крупской.

Подводя итог, хочется вспомнить расхожую фразу: «Методист должен быть на шаг впереди всего педагогического коллектива». Возможно вдумчивая, тщательная разработка образовательной программы организации и является этим шагом?

Литература

- Буданова Г.П., Буйлова Л.Н. Учреждения дополнительного образования детей: срочно требуется нормативная база! // Библиотечка журнала «Вестник образования России». — № 7. — 2006. — С. 6-18.

- Селевко Г.К. Технология внутришкольного управления. — М.: НИИ школьных технологий, 2005. — 208 с.

[1] С методическими рекомендациями можно познакомиться в профессиональном сообществе «Интернет-сообщество ПДО» (группа ВКонтакте), в разделе «Документы» https://vk.com/club180304083

[2] Здесь подразумеваются управленческие программы, а не дополнительные общеобразовательные программы. Например, «Программа организации взаимодействия с родителями», «Программа воспитательной работы с учащимися» и др.

[3] С документом можно познакомиться на сайте Дворца творчества им. Н.К. Крупской http://dtkrupskoy.ru/index.php/11/obrazovanie

[4] На основе ст. 2, п. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ.

Источник: prodod.moscow