Делатель окон

Оконный менеджер WindowMaker

Как недавний пользователь Windows, до недавнего времени в качестве графической среды я применял KDE, как наиболее привычную внешне. Однако одна из свобод, даруемых Linux — это свобода выбора. И на KDE свет клином не сошелся. Почувствовав себя в силах, решил поэкспериментировать с другими оконными менеджерами. По причинам, о которых скажу ниже, первым в очереди оказался WindowMaker.

Что требуется от графической рабочей среды, вне зависимости от того, в какой операционной системе она функционирует? На мой взгляд, следующее:

Во первых, конечно, стабильность: падениями и зависаниями я сыт по самые окна (с 3.1 по 98).

Во вторых, наличие приложений и удобные средства их запуска: все-таки графическая среда — для работы, а не для созерцания.

Однако и созерцать ее приходится постоянно, а потому, в третьих, эстетический фактор — хоть и последний по счету, но не по значению.

С точки зрения первых двух пунктов с KDE все нормально: и работает стабильно, и приложений, легко запускаемых, вволю. Но вот эстетика — явно подкачала, вызывая нездоровые ассоциации (одна буковка «K» чего стоит). Хотелось свежих зрительных впечатлений.

WindowMaker чудо оболочка с привкусом секса=) в AltLinux

И к тому же KDE считается одной из самых ресурсоемких сред. Правда, на достаточно мощной машине (P-III/533 со 128 Мбайт памяти) это не очень угнетает. Однако по своим прошлым Linux-попыткам я помнил, что, скажем, fvwm работал существенно быстрее (на машинах много более слабых). И я занялся изучением вопроса оконных менеджеров.

Изучение доступной литературы (см., например, обзор Вячеслава Максимова «Каждому GUI — своего Юзера» в Byte Россия, 1998, # 4, или сайт NeoSoft — http://www.neosoft.ru/) показало, что единственной интегрированной графической средой, сопоставимой с KDE, в XFree86 является GNOME. Каковой и был опробован.

С результатом достаточно удручающим. Сам по себе GNOME показался мне приспособлением для свопирования оперативной памяти: после его запуска индикатор активности диска не гас ни на мгновение, что сопровождалось достаточно удручающими звуками.

Родные GNOME-приложения, по сравнению с KDE-аналогами, оставляли впечатление недоработанных (и к тому же имели привычку самопроизвольно слетать). Что касается эстетики, она показалась мне несколько сюрреалистической; а логотип вызвал воспоминания о следах снежного человека йе-ти и его мати. Кроме того, в использованном мной варианте (из дистрибутива RedHat 6.1) обнаружились некоторые проблемы с русскими буквами. И GNOME был истреблен с безжалостностью гоблина.

Как я уже говорил, KDE нравился мне в основном своими приложениями. Которые я активно использую и отказываться от которых не собираюсь. А потому главным критерием выбора среди оставшихся оконных менеджеров для меня оказалась совместимость с KDE-приложениями. Что из доступных мне систем декларировалось только для WindowMaker. Каковой я и взялся устанавливать.

Установка

WindowMaker (версии 0.60) в качестве rpm-пакета присутствовал в используемом мной дистрибутиве Linux Mandrake 6.0/RE. Поэтому сама по себе установка сложностей не вызвала. Однако попытка запустить его сразу (командой wmaker) дала сообщение о фатальной ошибке. Просмотрев состав пакета, я обнаружил в нем файл wmaker.inst.

Пару слов про Window Maker

Логично предположив, что это — инсталляционный скрипт, запустил его (в режиме пользователя). Он сообщил мне, что все конфигурационные файлы WindowMaker’а имеются и спросил, не хочу ли я их переписать. Поскольку ответ на это по умолчанию предполагался отрицательным, я переписывать их не стал. И потому при попытке ввести в командной строке wmaker получил сообщение о невозможности открыть экран.

Повторил процедуру инсталляции, добросовестно ответив «Yes» на каждое предложение переписать существующий файл. С тем же результатом. Тогда, просмотрев конфигурационные файлы, обнаружил в своем пользовательском xinitrc строчку

exec wmaker

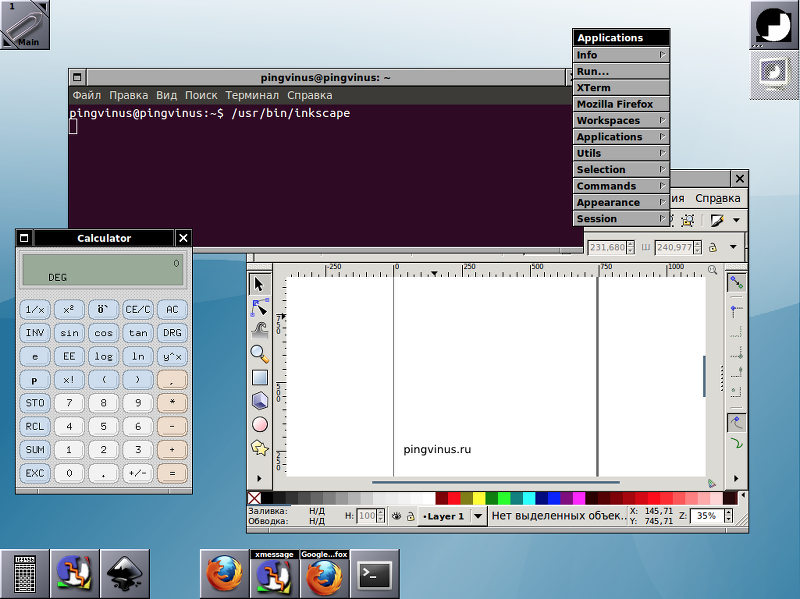

Попробовал набрать startx — и вместо KDE у меня благополучно (и, сравнительно с KDE, быстро) загрузился WindowMaker. То есть возникла картинка вроде приведенной на рисунке 1.

Рис. 1. WindowMaker — первый запуск

Вид был достаточно необычный, требующий внимательного рассмотрения.

Первые впечатления

Для начала оказалось, что щелчок на десктопе правой клавишей мыши вызывает контекстное меню (на рис. 1 — слева), а правой — список запущенных приложений (на рис. 1 — справа). Не исчезающих, в отличие от KDE (и Windows) самопроизвольно. Щелчок левой клавишей никаких действий не оказывал: чтобы закрыть ниспадающие меню, следовало щелкнуть ее на заголовке меню и затем — на появившемся крестике.

Либо — щелкнуть соотвтетсвующей (правой или средней) клавишей вне меню на десктопе.

Далее, следовало определить назначение кнопок-иконок. Одинокая кнопка слева вверху (называемая Clip) выполняла двоякую функцию: переключения рабочих столов (мест) и прикрепления (пришвартования, в терминологии оригинала) приложений. Новые рабочие места, однако, создавались (в любом количестве, и удалялись тоже) из меню по правой клавише мыши (Application — Workspace — Создать).

Но потом между ними можно было переключаться уголками на кнопке Clip. Переключение рабочих мест (РМ) сопровождалось объемной анимацией их названий в центре экрана. Однако поскольку название места по умолчанию русское (Рабочее место #), а соответствующий шрифт отсутствует, анимировалась абракадабра. Правда, название РМ можно изменить щелчком правой клавиши на кнопке Clip. Открытые приложения по умолчанию не переходят на новое РМ.

Кнопки вверху справа оказались чем-то вроде панели запуска приложений. Осуществляемого двойным щелчком левой клавишей мыши или из выпадающего по одинарному щелчку правой клавишей меню (пункт «Запуск»). При этом верхняя кнопка (именуемая WMDock) никакого приложения не запускает, а служит для управления положением панели на экране: ухватив за нее, панель можно перемещать вверх-вних или с правой на левую сторону экрана (на верхнюю или нижнюю — нельзя).

Вторая сверху кнопка (ASClock) — это просто индикатор времени и даты. Третья (xterm) запускает стандартный X-терминал. А четвертая — (WMPefs) служит для конфигурирования WindowMaker (как — расскажу чуть ниже).

Вот и все базовые средства. Поскольку WindowMaker, в отличие от KDE или GNOME, именно и только диспетчер окон, а не интегрированная графическая среда. И о пополнении панели запуска приложений следует позаботиться самому.

Как — a priory не совсем ясно. Но методом ползучего эмпиризма я нашел три способа. Первый — запустить приложение, выбрав из всплывающего по щелчку правой клавишей мыши меню пункт Run (аналог minicli из KDE, правда, историю команд не поддерживает). А затем, щелкнув правой клавишей мыши на кнопке Clip, выбрать из появившегося меню пункт «Притягивать значки». После этого рядом с кнопкой Clip появляется кнопка (не минимизированная пиктограмма) приложения, которая просто перетаскивается мышью на панель WMDock).

Второй способ — в свойствах кнопки Clip выбрать пункт «Параметры Пирса» и активизировать в нем подпункт «Автопритягивать значки». После этого каждое вновь открытое приложение автоматически превращается в экранную кнопку, с которой можно поступить вышесказанным способом.

Третий способ — правка вручную конфигурационных файлов, о чем скажу позже.

Следует сказать, что KDE-приложения мне не удалось встроить в WMDock ни одним из этих способов. И вообще никак не удалось. Благо, их можно запускать из окна терминала, строки минитерминала, а также с рабочего стола из меню по правой клавише мыши. Кроме того, запуск kfm (KDE-шный файл-менеджер) приводит к появлению на РМ всех иконок, выеденных на рабочий стол KDE. Можно и просто переключиться на любой имеющийся диспетчер окон, в том числе — и KDE, о чем расскажу дальше.

Абсолютно все приложения KDE, которые я использую постоянно (kedit, kwrite, kfm, kcommander, webmaker, kjukebox и другие) работали под WindowMaker как в родной среде. Нормально функционировала также программа kkb, позволяющая использовать нестандартные кириллические раскладки клавиатуры (что необходимо для работы с кириллицей в, скажем, klyx и StarOffice). Хотя индикатор раскладки клавиатуры мне вывести не удалось. Также не было проблем и с теми немногими GNOME-приложениями, которые я использую (табличный процессор Gnumeric, web-редактор Bluefish). Они, в отличие от приложений KDE, встраивались в панель запуска.

Окно запущенного приложения по умолчанию имеет в стоке заголовка два значка — минимизации слева и закрытия справа. По щелчку правой клавишей мыши на строке заголовка окно можно развернуть на полный экран, свернуть (то есть минимизировать), втянуть (то есть сократить до строки заголовка), выделить, перемасштабировать/переместить, закрыть (нормальное завершение программы) и убить (аварийное завершение программы, то есть команда kill). Здесь же доступ к свойствам и параметрам. Свойства — это атрибуты окна, такие, как наличие/отсутствие строки заголовка, кнопок закрытия и минимизации, изменяемость размера и прочее, а также исходное рабочее место (программу можно жестко привязать к любому из существующих РМ). Параметры — это положение на РМ (всегда вверху или внизу), а также присутствие везде (как я уже говорил, по умолчанию каждое приложение существует только на том РМ, на котором оно открыто).

Настройка

Убедившись в работоспособности новой системы и всех нужных мне приложений, я решил заняться ее настройкой. Которая осуществляется тремя взаимодополняемыми способами.

Перво-наперво, базовые настройки осуществляются через уже упоминавшуюся кнопку WMPefs. Она вызывает окно конфигурирования WindowMaker (рис. 2).

Рис. 2. Окно конфигурирования WindowMaker

- позицию открываемых окон (автоматически, случайно, каскадно или ручками);

- фокусировку окна (щелчком или вслед за курсором мыши), а также определить время всплывания окна (10 до 800 мсек, по умолчанию — никогда);

- выравнивание подменю — в стиле Windows или по верхнему краю, как показано на рис. 3 (а и б, соответственно);

- расположение минимизированных окон и их выравнивание, а также анимацию; здесь же устанавливается размер экранных кнопок и иконок (от 24х24 до 96х96 пикселей);

- появление и характер всплывающих подсказок (по умолчанию таковые отключены вообще);

- пути для иконок и растровых рисунков (например, для оформления фона);

- навигацию по РМ (циклическую или с открытием нового РМ после последнего существующего); здесь же можно отключить WMClip и WMDock (что не советую, включить обратно их можно только ручной правкой одного из конфигурационных файлов.

Рис. 3. Настройка выпадающих подменю — в стиле Windows (а) или по верхнему краю (б)

Имеются таже средства настройки внешнего вида иконок, окон, горячих клавиш, свойств мыши и прочее. А главное — настройка меню приложений, о чем следует сказать подробнее.

В меню приложений (то есть те самые Applications, вызываемые с рабочего стола правой клавишей мыши) можно добавить (и, разумеется, удалить) пункты первого уровня, которые могут содержать подменю любого уровня вложенности. И с любым количеством пунктов, которым приписываются любые команды — достаточно указать ее имя (или полный путь, в случае отсутствия его в переменной окружения). Можно определить также горячие клавиши для вызова программы (рис. 4). Это — самый удобный путь для быстрого запуска приложений KDE, не встраиваемых в панель WMDock.

Кроме того, здесь же (в пункте Exit), кроме выхода из Window Maker и его перезапуска, можно (в подпункте Switch to) прописать вызов любого доступного диспетчера окон, также с горячей клавишей. Делается это абсолютно так же, как и вызов прикладных программ). При этом переключение в другой оконный менеджер происходит с сохранением всех открытых приложений. По крайней мере, в отношение KDE это проверено экспериментально. К сожалению, обратная процедура (то есть, скажем, возврат из KDE в Window Maker) невозможна.

- тему целиком (из фиксированного набора, который легко пополнить),

- стили окон и меню (из списка в более чем две дюжины позиций),

- установки иконок и, наконец,

- фоны — сплошная или градиентная цветовая заливка, а также фоновые изображения в любом распространенном растровом формате; фон становится общим для всех РМ, как существующих, так и создаваемых позднее.

Из комбинации всех этих элементов легко создать собственную тему и сохранить ее в виде файла. Отсутствует только возможность изменения базового шрифта — это делается только вручную.

А Window Maker, как и любой уважающий себя элемент Unix-системы, позволяет точную ручную настройку путем правки конфигурационных файлов. Их — пять, находящихся по адресу /etc/X11/WindowMaker и в каталоге /$HOME/GNUstep/Defaults. Править, естественно, лучше последние, во избежание неприятностей.

В файле WMGLOBAL, как явствует из его названия, определяются наиболее общие параметры. В частности, только здесь (я, по крайней мере, другого места не нашел) можно переопределить шрифт для элементов рабочего стола.

В файле WindowMaker указываются стили меню и икон, цветовая палитра, пути для икон и фоновых рисунков и многие другие параметры, определяемые через WMPrefs. Через который их и лучше изменять при необходимости. Однако, если вы случайно отключите WMClip и WMDock, единственный способ вернуть их в зад — отыскать в этом файле строки

DisableClip = YES; DisableDock = YES;

и заменить «YES» на «NO» (или просто удалить — значение по умолчанию «NO». Только сделать это нужно либо в консольном режиме, либо — переключившись в другой оконный менеджер; иначе Window Maker при выходе восстановит значения текущего сеанса.

Итоги

Каков же вывод из всего рассмотренного? В целом, по моему, сугубо положительный. Конечно, на первый взгляд Window Maker выглядит непривычно для пользователя Windows. Однако этим и пробуждает здоровое любопытство. Тем более что удовлетворение его не связано ни с какими принципиальными сложностями.

Возможных настроек почти достаточно для удовлетворения личных эстетических идеалов. А также — для внесения разнообразия в производственный процесс. Устойчивость — на уровне (я с зависаниями пока не сталкивался). Основные манипуляции с приложениями выполняются (при наличии минимальной привычки и после несложных настроек) легко и быстро.

Что же касается быстродействия — судить трудно. Во всяком случае, на машине с P-III/533, 128 Мбайт RAM и видеокартой Matrox G-400 с 16 Мбайт запуск Window Maker происходит за 5,4 сек. Для KDE это время составляет 14,9 с. В обоих случаях — разрешение 1024*768 без виртуального десктопа, 16-битный цвет, в качестве фона — космоснимок в формате JPEG размером 1024*768 и объемом около 500 Кбайт. В обоих случаях дано среднее из пяти замеров без изменения конфигурации — любая смена параметров увеличивает время загрузки в полтора-два раза.

Таким образом, Window Maker может рассматриваться как полноценная альтернатива KDE, позволяя запускать все рассчитанные на последний приложения при меньшем расходовании ресурсов. И более привлекательной внешности.

Последнее (впрочем, как и все остальное) — не более чем мое личное мнение. Готов выслушать любые конструктивные возражения, дополнения и исправления. А также просто комментарии.

Источник: www.kulichki.com

Window Maker

Window Maker — менеджер окон для X Window System позволяющий запускать графические приложения, он был разработан, чтобы эмулировать NeXT’s GUI, как OpenStep-совместимое окружение (объектно-ориентированный интерфейс программирования приложений).

Window Maker зарекомендовал себя как лёгкий и легко настраиваемый оконный менеджер. Он использует WINGs widget set, включая менеджер дисплеев, названный WINGs Display Manager (WDM) и множество dockapps.

Внешний вид WindowMaker по умолчанию может показаться запутанным, для тех кто ожидает увидеть панель задач и кнопку вызова меню приложений. Доступ к настраиваемому меню «Приложения» в Window Maker возможен по двойному щелчку на рабочем столе, это же меню можно вызвать клавишей «F12».

Приложение для настройки Window Maker вызывается двойным щелчком по иконке с белой отвёрткой, по умолчанию находящейся в правом верхнем углу рабочего стола. Рядом находится иконка, позволяющая запустить эмулятор терминала. Иконка с изображением скрепки используется для переключения рабочих мест. Иконки приложений и dock-апплеты располагаются внизу экрана и могут перекрываться окнами, раскрытыми на весь экран (если перетащить иконку в правую часть рабочего стола, то с её помощью можно будет быстро запустить приложение).

Window Maker был написан первоначально Alfredo Kojima, бразильским программистом, для GNUstep (свободная реализация OpenStep). После 6 лет стагнации (релиз 0.95.0 был выпущен в 2006 году) в начале 2012 года новым составом команды разработчиков, решивших возобновить развитие проекта, была выпущена новая версия Window Maker. Версия 0.95.5 была выпущена в августе 2013 года.

Лицензия: GNU General Public License

Источник: zenway.ru

Window Maker

Window Maker — менеджер окон для Linux. Главными элементами интерфеса в Window Maker являются функциональные кнопки на рабочем столе и меню, вызываемое при клике правой кнопкой мыши по рабочему столу. Работает быстро, хорошо настраивается.

Интерфейс и рабочий стол

Изначально рабочий стол Window Maker содержит всего три элемента (кнопки). Кнопка с изображением скрепки служит для создания и переключения рабочих столов (они называются Workspaces — рабочие пространства). Справа вверху находятся еще две кнопки. Одна из них открывает программу настройки оконного менеджера, а другая запускает терминал. Отмечу, что когда я установил и запустил Window Maker в Ubuntu, то данная кнопка открывала именно терминал Gnome.

При клике правой кнопкой мыши по рабочему столу, вызывается главное меню. Через данное меню можно запускать программы, выйти из системы, перезагрузить или выключить компьютер, сменить тему оформления и так далее.

Иконка, а точнее кнопка, каждого открытого приложения появляется внизу экрана. То есть это своего рода док. Если перенести окно приложения на док, то иконки перекрываются окном. Если кнопку дока перенести в левую или правую часть экрана, тогда кнопка там «зафиксируется» и будет служить для быстрого запуска приложения.

Интерфейс Window Maker очень отзывчивый, окна открываются мгновенно без задержек.

Настройка

Window Maker можно настроить под себя. Можно настраивать тему оформления, внешний вид и поведение окон, шрифты, расположение и активность кнопок, рабочие пространства, горячие клавиши и многие другие аспекты оконного менежера. Все настройки можно выполнять через программу настройки Window Maker, но есть и еще один способ — это правка конфигурационных файлов вручную.

Впечатления

Я бы не назвал Window Maker старым или недоделанным. Многие пользователи Linux даже сейчас используют Window Maker как основной интерфейс и очень им довольны. Мне тоже он не показался совсем уж старым или слишком упрощенным. Он просто другой и при должной настройке вполне может использоваться, как основной оконный менеджер.

Первую версию Window Maker написал бразильский программист Alfredo Kojima.

Установка и запуск Window Maker в Ubuntu Linux

Я устанавливал Window Maker в Ubuntu, используя один из PPA репозиториев, которые нашел в интернете. Для установки выполните в терминале следующие команды:

sudo add-apt-repository ppa:profzoom/wmaker sudo apt-get update sudo apt-get install wmaker

Теперь нужно выйти из системы. В окне входа в систему нажать на кнопку выбора рабочего окружения и выбрать там пункт Window maker.

Источник: pingvinus.ru

Как делать окна, или о WindowMaker

Многим памятна (по крайней мере, по литературным источникам) замечательная платформа Next — детище Стива Джобса, созданное им в период отрыва от Apple с ее Macintosh’ем. Являвшее собой диалектическое единство железа (черный кубик на базе процессора Motorolla 68040), операционной системы (базировавшейся на микроядре Mach) и графического пользовательского интерфейса (последние два компонента получили имя NextStep).

Созданная в конце 80-х, платформа Next далеко опередила свое время — как с точки зрения потребностей массового пользователя (машины эти включили в себя CD-ROM и звуковую карту как стандартные компоненты тогда, когда на PC это было экзотикой и архитектурным излишеством), так и возможностей оного (все это железное богачество влекло за собой соответствующую цену). И потому довольно быстро прекратила свое существование — сначала в хардверной своей части (последние Next-машины были выпущены в 93-м, если мне не изменяет память, году), а затем — и в софтверной (развитие NextStep, уже для платформы Intel, фактически прекратилось году к 95-му).

Но дело ее не пропало. С одной стороны, NextStep послужил прототипом того, что в наши дни получило имя MacOS X — Unix-подобной операционки современных Mac’ов. С другой же стороны — идеи NextStep легли в основу двух свободных оконных менеджеров для системы X — AfterStep и WindowMaker. Последний и будет предметом настоящей заметки.

WindowMaker стандартно входит в большинство дистрибутивов Linux, присутствует в портах Free- и OpenBSD. И, естественно, может быть скачан с сайта проекта . Так что на получении и установке его я останавливаться не буду. Замечу только, что перед первым его использованием требуется настройка — путем запуска файла /usr/X11R6/bin/wmaker.inst от лица того пользователя, который желает иметь его своим оконным менеджером по умолчанию. Этот конфигуратор, во-первых, вносит необходимые изменения в пользовательский файл инициализации Иксов ~/.xinitrc , во-вторых — создает в домашнем каталоге пользователя подкаталог ~/GNUstep/ , содержащий основные файлы конфигурации WindowMaker’а с некими умолчальными его настройками.

Первое, что привлекает внимание после запуска WindowMaker — крупные трехмерные кнопки вдоль правого края экрана, образующие управляющую панель, именуемую доком (Dock). Двойной щелчок левой клавишей мыши на большинстве входящих в панель кнопок запускает приложения (их набор прописан в конфигурационных файлах и с реально установленными в системе программами никак пока не соотносится) либо конфигурационные утилиты.

Правда, верхняя кнопка (именуемая WMDock) по умолчанию ничего не запускает, а служит для управления положением панели на экране: ухватив за нее, панель можно перемещать вверх-вниз или с правой на левую сторону экрана (на верхнюю или нижнюю — нельзя). Но к ней можно привязать какое-либо приложение, которое требуется запускать при старте Window Maker.

Вторая сверху кнопка (ASClock) — это просто индикатор времени и даты. Третья (xterm) запускает одноименный X-терминал xterm (но ей можно приписать и любую другую терминальную программу). А четвертая — (WMPefs) служит для конфигурирования Window Maker (как — расскажу чуть ниже).

Одинокая кнопка слева вверху (Clip) выполняет двоякую функцию: переключения (но не создания) виртуальных экранов или, в терминологии программы, рабочих пространств (Workspace), и прикрепления (пришвартования, в терминологии оригинала) приложений.

Все остальное пространство экрана свободно и представляет собой рабочий стол. Щелчок на нем правой клавишей мыши вызывает контекстное меню, а правой — список запущенных приложений. Эти всплывающие панели не исчезают, в отличие от KDE или Windows, самопроизвольно. Щелчок левой клавишей никакого действия на них не оказывает: чтобы закрыть всплывающую панель, следует щелкнуть мышью на заголовке и затем — на появившемся крестике. Либо — щелкнуть соответствующей (правой или средней) клавишей вне меню на рабочем столе.

Из контекстного меню создаются (в любом количестве, через пункты Application — Workspace — Создать) и удаляются новые виртуальные экраны, между которыми потом можно переключаться уголками на кнопке Clip. Между которыми потом можно переключаться уголками на кнопке Clip.

Переключение экранов сопровождается объемной анимацией их названий в центре экрана. Однако, поскольку название экрана по умолчанию русское (Рабочее место #), то при отсутствии соответствующего шрифта может анимироваться абракадабра. Впрочем, название экрана легко изменяется щелчком правой клавиши на кнопке Clip. Открытые приложения по умолчанию не переходят на новый экран.

Для запуска приложений, кроме кнопок на панели и стандартного терминала, используется также контекстное меню рабочего стола. Этой цели в нем служит пункт Run, запускающий минитерминал. В командной строке которого и вводится имя исполняемого файла нужной программы.

Тем не менее, основной способ запуска программ — через кнопки Dock‘а. Однако о пополнении управляющей панели необходимыми для работы кнопками следует позаботиться самому. Как — a priory не совсем ясно. Но методом ползучего эмпиризма можно найти несколько способов.

Первый — запустить приложение, выбрав из контекстного меню рабочего стола упомянутый пункт Run. Одновременно с открытием окна приложения на рабочем столе появляется его пиктограмма, внешне аналогичная кнопкам панели. Она захватывается мышью и просто перетягивается в панель. Где и остаётся на веки веков, если вам не придёт в голову ее истребить. Что также предельно просто — кнопка захватывается мышью и перетягивается за пределы панели на рабочий стол, где она рассыпается в прах.

С некоторыми приложениями (например, из KDE, или с программами, базируемыми на Motif, типа NEdit’а) этот способ не проходит. Чтобы встроить кнопки для таких софтин в Dock, требуется: запустить нужное приложение, затем по щелчку правой клавиши мыши на заголовке ее окна вызвать контекстное меню, выбрать в нем пункт Свойства окна, перейти к подпункту Дополнительные параметры и отметить там опцию Эмулировать значок приложения, сохранить эту установку и перезапустить приложение. При следующем его запуске появляется та самая пиктограмма, которую можно перетащить в Dock.

Есть и третий способ — правка вручную конфигурационных файлов, о чем скажу чуть позже.

Окно запущенного приложения по умолчанию имеет в строке заголовка два управляющих значка — минимизации слева и закрытия справа. По щелчку правой клавишей мыши на строке заголовка окно можно развернуть на полный экран, свернуть (то есть минимизировать), втянуть (то есть сократить до строки заголовка), выделить, перемасштабировать/переместить, закрыть (нормальное завершение программы) и убить (аварийное завершение программы, то есть команда kill ).

По щелчку же на титульной строке окна осуществляется доступ к свойствам и параметрам. Свойства — это атрибуты окна, такие, как наличие/отсутствие строки заголовка, кнопок закрытия и минимизации, изменяемость размера и прочее, а также исходное рабочее место (программу можно жестко привязать к любому из существующих виртуальных десктопов). Параметры — это положение на рабочем столе (всегда вверху или внизу), а также присутствие везде (как я уже говорил, по умолчанию каждое приложение существует только на том виртуальном экране, на котором оно открыто).

WindowMaker имеет богатые возможности настройки, осуществляемой тремя взаимодополняемыми способами. Перво-наперво, базовые настройки осуществляются через кнопку WMPefs. Она вызывает окно конфигурирования WindowMaker, где можно настроить:

- позицию открываемых окон (автоматически, случайно, каскадно или ручками);

- фокусировку окна (щелчком или вслед за курсором мыши), а также определить время автоматического всплывания окна (от 10 до 800 мсек, по умолчанию — никогда);

- выравнивание подменю — в стиле Windows, ниспадающим каскадом, или по верхнему краю;

- расположение минимизированных окон и их выравнивание, а также размер экранных кнопок и иконок (от 24х24 до 96х96 пикселей);

- появление и характер всплывающих подсказок (по умолчанию отключены вообще);

- пути поиска графических файлов для пиктограмм и фоновых изображений);

- навигацию по виртуальным экранам (циклическую, с возвратом на первый экран после последнего, или с открытием нового экрана после последнего существующего); здесь же можно отключить WMClip и WMDock (а вот включить обратно их можно только ручной правкой одного из конфигурационных файлов).

Имеются также средства настройки внешнего вида иконок, окон, горячих клавиш, свойств мыши и прочее. А главное — настройка меню приложений, о чем следует сказать подробнее.

В меню приложений (то есть Applications, вызываемые из контекстного меню рабочего стола правой клавишей мыши) можно добавить (и, разумеется, удалить) пункты первого уровня, которые могут содержать подменю любого уровня вложенности. И с любым количеством пунктов, которым приписываются любые команды — достаточно указать ее имя (или полный путь).

Кроме того, здесь же, кроме выхода из WindowMaker и его перезапуска, можно (в подпункте Switch to) прописать вызов любого доступного оконного менеджера, также с привязкой к горячей клавише. Делается это абсолютно так же, как и вызов прикладных программ. При этом переключение в другой оконный менеджер или графическую среду (например, KDE) происходит с сохранением всех открытых приложений. К сожалению, обратная процедура (то есть, скажем, возврат из KDE в WindowMaker) невозможна.

Дополнительные настройки внешнего вида WindowMaker можно выполнить из всплывающего меню Applications (подменю Appearance, а не Workspaces, как можно было бы ожидать). Здесь можно определить:

- тему целиком (из фиксированного набора, который легко пополнить);

- стили окон и меню (из списка в более чем две дюжины позиций);

- установки иконок;

- фоновое оформление — сплошная или градиентная цветовая заливка, изображения в любом распространенном растровом формате; фон становится общим для всех виртуальных экранов, как существующих, так и создаваемых позднее.

Из комбинации всех этих элементов легко создать собственную тему и сохранить ее в виде файла для дальнейшего использования. Отсутствует только возможность изменения базового шрифта — это делается исключительно вручную.

А Window Maker, как и любой уважающий себя элемент Unix-системы, позволяет точную ручную настройку путем правки конфигурационных файлов. Они, в количестве пяти штук, автоматически копируются в каталог ~/GNUstep/Defaults при исполнении первичного конфигуратора.

В файле ~/GNUstep/Defaults/WMGLOBAL , как явствует из его названия, определяются наиболее общие параметры. В частности, только здесь (я, по крайней мере, другого места не нашел) можно переопределить шрифт для элементов рабочего стола.

В файле ~/GNUstep/Defaults/WindowMaker указываются стили меню и икон, цветовая палитра, пути для икон и фоновых рисунков и многие другие параметры, определяемые через WMPrefs. Через который их и лучше изменять при необходимости. Однако, если вы случайно отключите WMClip и WMDock, единственный способ вернуть их в зад — отыскать в этом файле строки

DisableClip = YES; DisableDock = YES;

и заменить YES на NO . Или просто удалить, ибо NO — значения обеих этих строк по умолчанию. Только сделать это нужно либо в консольном режиме, либо — переключившись в другой оконный менеджер; иначе WindowMaker при выходе восстановит значения текущего сеанса.

Каков же вывод из всего рассмотренного? В целом, по-моему, сугубо положительный. Конечно, на первый взгляд Window Maker выглядит непривычно для пользователя Windows. Однако этим и пробуждает здоровое любопытство. Тем более что удовлетворение его не связано ни с какими принципиальными сложностями.

Возможных настроек почти достаточно для удовлетворения личных эстетических идеалов. А также — для внесения разнообразия в производственный процесс. Устойчивость — на уровне, основные манипуляции с приложениями выполняются (при наличии минимальной привычки и после несложных настроек) легко и быстро. Сам же по себе WindowMaker не только не производит впечатления «тормознутости», но, напротив, на современных машинах очень и очень быстр. И все это — при весьма привлекательной (достаточно просто модифицируемой) внешности.

Для WindowMaker’а написано большое количество дополнительных модулей, расширяющих его функциональность, многочисленные темы для разнообразия внешнего вида и средства управления ими. Этот комплекс опциональных средств приближает его возможности к таковым интегрированных сред. Кроме того, WindowMaker принят в качестве базы для GNUStep — чего-то вроде системы пользовательского окружения (application framework), предполагаемого к использования в разработках проекта GNU.

Источник: www.alv.me

WindowMaker

Window Maker — менеджер окон для X Window System. Внешним видом эмулирует GUI NeXT. Считается легким и легко настраиваемым оконным менеджером.

Внешний вид по умолчанию может показаться запутанным для тех, кто ожидает увидеть панель задач и кнопку вызова меню программ. Доступ к настраиваемому меню «Приложения» в Window Maker возможен по двойному щелчку на рабочем столе. Это же меню можно вызвать клавишей F12.

Программа настройки Window Maker вызывается двойным щелчком по значку со ступеньками, который по умолчанию находится в правом верхнем углу рабочего стола. Рядом с ним значок, позволяющий запустить эмулятор терминала. Значок с изображением скрепки используется для переключения рабочих мест.

Значки приложений и докаппы располагаются внизу экрана и могут перекрываться окнами, раскрытыми на весь экран, в зависимости от настроек. Если перетащить значок в док (справа) или под скрепку (слева), то с его помощью можно будет быстро запустить программу; при этом док находится на всех рабочих столах, а вот приложения «под скрепкой» для каждого из них свои.

Дистрибутивы

Window Maker используется в:

- стартовых наборах, основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей (GnuStep)

- регулярных сборках, основанных на Sisyphus (GnuStep)

- Antique

| Данная среда является легковесной Она подходит для старых и маломощных компьютеров |

- WMDesktop

- CoderLive

Установка WindowMaker

Для установки WindowMaker необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root:

apt-get install WindowMaker

Ссылки

- Официальный сайт

- Темы для WindowMaker

- Window Maker — темы, апплеты, настройка, допилка — форум

Источник: www.altlinux.org