· Основные понятия и определения: дисковые операционные системы (ДОС); ОС общего назначения.

· Организация рационального использования ресурсов.

· Мультипрограммирование или многозадачность.

· Системы пакетной обработки.

· Мультипрограммирование в системах разделения времени.

· Мультипрограммирование в системах реального времени.

7.2.1 Общие сведения — до 15 мин.

Как уже говорилось выше, важнейшей функцией операционной системы является организация рационального использования ресурсов. Располагающая одними и теми же аппаратными ресурсами, но управляемая различными операционными системами, вычислительная система может работать с совершенно различной эффективностью.

Знание внутренних механизмов операционной системы позволяет косвенно судить о ее удобстве, эффективности и характеристиках.

Проблемы управления ресурсами необходимо решать и в однопрограммных операционных системах (распределение памяти между системой, резидентами и приложением, распределение прерываний и т. д.), однако, в полный рост эти проблемы встают в мультипрограммных операционных системах. Здесь за ресурсы конкурируют сама система и несколько приложений. Поэтому большая часть задач управления ресурсами относится именно к мультипрограммным системам.

Работа с несколькими рабочими столами в Windows 10

Мультипрограммирование или многозадачность (multitasking) – это способ организации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре поочередно выполняется несколько программ. Эти одновременно выполняемые программы совместно используют процессор и все остальные ресурсы компьютера – оперативную и внешнюю память, устройства ввода-вывода, данные и т. д. Считается, что мультипрограммирование повышает эффективность использования вычислительной системы, однако само понятие эффективности часто понимается по-разному.

Типичными критериями эффективности таких систем являются [4]:

— пропускная способность – количество задач, выполняемых вычислительной системой в единицу времени,

— удобство работы пользователей, заключающееся в возможности пользователя одновременно работать на одной машине с несколькими приложениями,

— реактивность системы – способность системы выдерживать заранее заданные интервалы времени между запуском программы и получением результата.

В зависимости от выбранного критерия эффективности операционные системы делятся на

— системы пакетной обработки,

— системы разделения времени и

— системы реального времени.

Системы каждого типа имеют специфические механизмы и специфические области применения. Бывают комбинированные системы, в которых, например, часть задач выполняется в пакетном режиме, а часть в режиме разделения времени.

7.2.2 Системы пакетной обработки — до 15 мин.

Использование мультипрограммирования для повышения пропускной способности компьютера главной целью является минимизация простоев всех устройств компьютера, и прежде всего, процессора. Простои могут возникать из-за приостановки задач по внутренним причинам, связанным, например, с ожиданием ввода данных. Данные могут храниться на диске или поступать от пользователя, от измерительной аппаратуры и т. д. При возникновении таких ситуаций самым простым и естественным решением, повышающим эффективность использования процессора, является переключение процессора на выполнение другой задачи, у который есть все данные для обработки. Такая концепция мультипрограммирования лежит в основе пакетных систем.

Как в Excel сделать Совместная работа нескольких пользователей

Системы пакетной обработки предназначались для решения в основном вычислительных задач, не требующих быстрого получения результата. Главным критерием эффективности пакетной системы является пропускная способность – количество решаемых задач в единицу времени.

Для максимизации этого критерия в таких системах используется следующая схема функционирования:

— в начале работы системы формируется пакет заданий,

— каждое задание содержит требование к системным ресурсам,

— из этого пакета задач формируется мультипрограммная смесь, то есть, множество одновременно выполняемых задач.

Для одновременного выполнения выбираются задачи, предъявляемые разные требования к ресурсам, чтобы обеспечивалась сбалансированная загрузка всех устройств компьютера. Например, в мультипрограммной смеси желательно присутствие вычислительных задач и задач с интенсивным вводом и выводом.

Выбор нового задания из пакета зависит от внутренней ситуации в системе, то есть, выбирается выгодное для данной ситуации задание. Из этого следует, что в пакетных вычислительных системах нельзя гарантировать выполнение того или иного задания в течение определенного времени.

Рассмотрим варианты совмещения во времени операций ввода-вывода и вычислений.

Один из вариантов такого совмещения характерен для компьютеров, имеющих специализированный процессор ввода-вывода. В мейнфреймах такие процессоры называют каналами. Обычно канал имеет собственную систему команд, отличающуюся от системы команд центрального процессора. Эти команды предназначены для управления внешними устройствами, и имеют вид:

— проверить состояние устройства,

— установить магнитную головку,

— установить начало листа,

— напечатать строку и т. д.

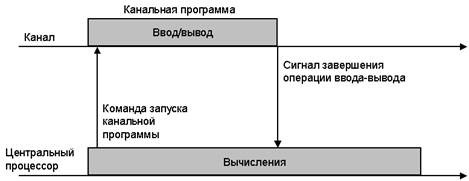

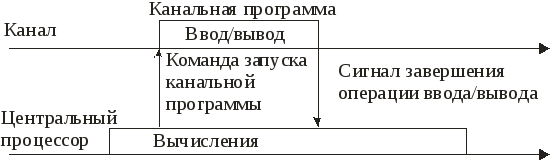

Канальные программы могут храниться в той же памяти, что и программы центрального процессора. Специальная инструкция центрального процессора передает каналу параметры и указывает, какую программу ввода-вывода он должен выполнить. С этого момента центральный процессор и канал могут работать параллельно (рисунок 7.1).

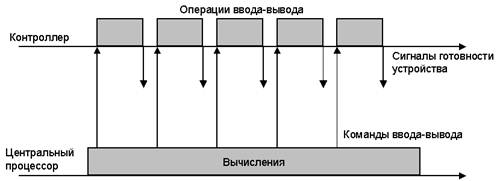

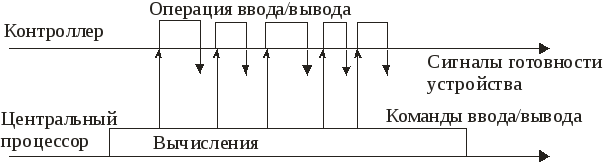

Другой способ совмещения вычислений с операциями ввода-вывода реализуется в компьютерах, в котором внешние устройства управляются не процессором ввода-вывода, а контроллерами. Обычно каждое внешнее устройство или их группа имеет собственный контроллер, который автономно отрабатывает команды, поступающие от центрального процессора. При этом контроллеры и центральный процессор работают асинхронно.

Рисунок 7.1 – Параллельное выполнение вычислений и операций ввода-вывода в системах с каналом

Рисунок 7.2 – Параллельное выполнение вычислений и операций ввода-вывода в системах с контроллерами

Многие внешние устройства включают в себя движущиеся части, контроллер обычно выполняет свои команды медленнее, чем центральный процессор. Этот факт используется для организации параллельного выполнения вычислений и операций ввода-вывода. Вычисления могут выполняться между выдачей команд контроллерам внешних устройств. Такой механизм показан на рисунке 7.2.

Центральный процессор узнает о том, что контроллер готов принять следующую команду либо по сигналу прерывания, либо периодически опрашивая состояние контроллеров.

Максимальный эффект достигается при наиболее полном перекрытии вычислений и операций ввода-вывода. Если в системе выполняется одна задача, степень ускорения зависит от характера данной задачи и от того, насколько тщательно был учтен возможный параллелизм при программировании. Если в задаче преобладают вычисления или ввод-вывод, ускорение практически отсутствует. Невозможен параллелизм также в тех случаях, когда для продолжения вычислений необходимо полное завершение операций ввода-вывода. В этих случая простои центрального процессора неизбежны.

Если в системе одновременно выполняется несколько задач, появляется возможность совмещения вычислений одной задачи с операциями ввода-вывода другой. Пока одна задача ожидает какого-либо события (разблокирования файла, загрузки страницы или завершения операции ввода-вывода), процессор не простаивает, как при последовательном выполнении программ, а выполняет другую задачу.

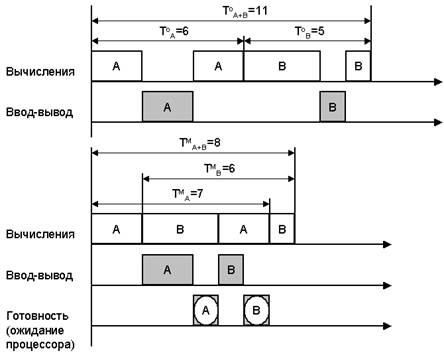

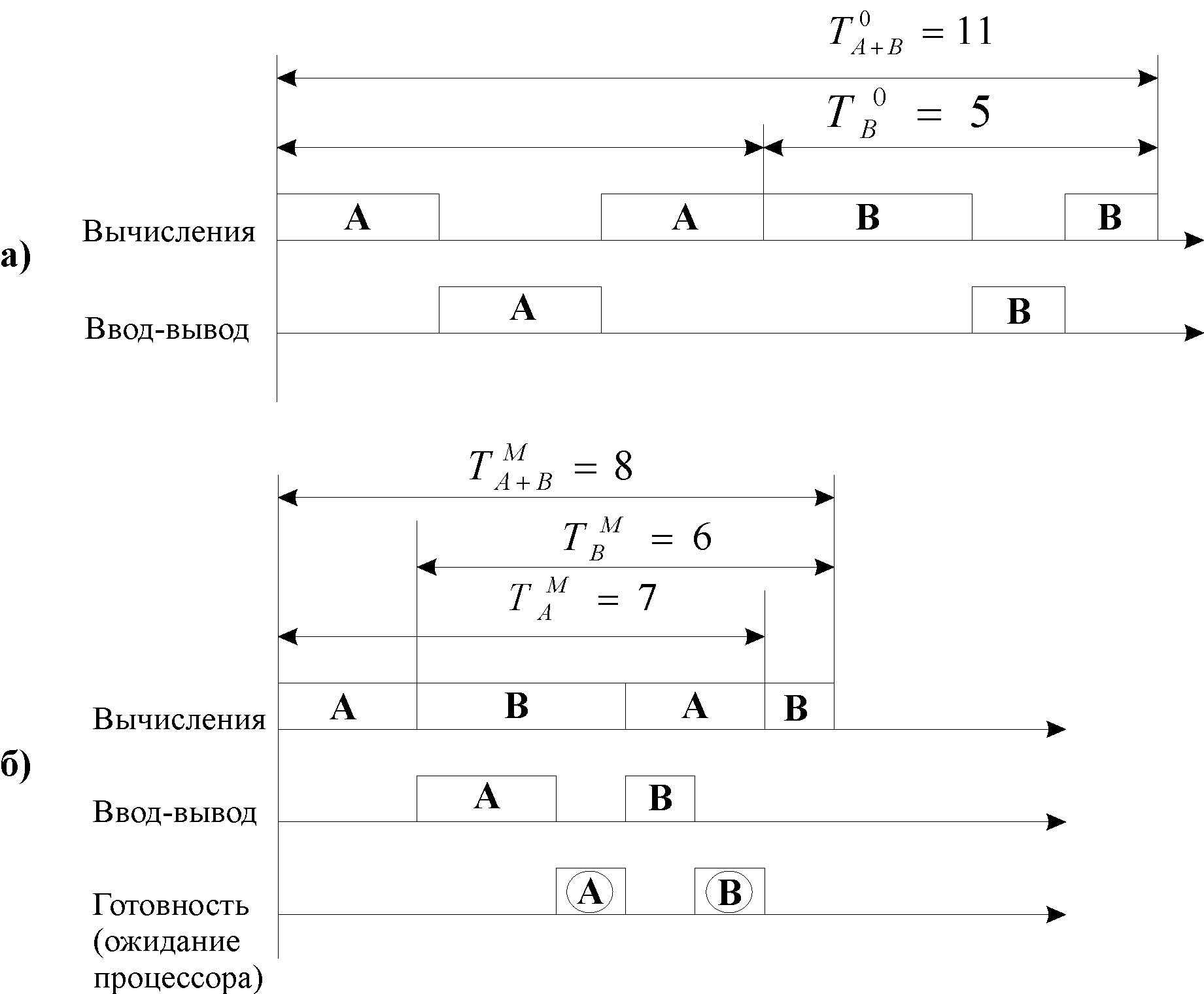

Часто общее время выполнения смеси задач оказывается меньше, чем их суммарное время при последовательном выполнении. При этом выполнение отдельной задачи в мультипрограммном режиме может занять больше времени, чем при монопольном выделении процессора этой задаче. При совместном использовании процессора в системе могут возникать ситуации, когда задача готова выполняться, но процессор в это время занят выполнением другой задачи. В этом случае задача, завершившая ввод-вывод, готова выполняться, но вынуждена ждать освобождения процессора, что удлиняет время ее выполнения. Так, на рисунке 7.3 видно, что в однопрограммном режиме задача А выполняется за 6 единиц времени, а в мультипрограммном – 7. Задача В также вместо 5 единиц времени выполняется за 6. Зато суммарное время выполнения обеих задач в мультипрограммном режиме составляет всего 8 единиц, а в однопрограммном – 11.

В системах пакетной обработки переключение процессора с выполнения одной задачи на выполнение другой происходит по инициативе активной задачи – активная задача отказывается от процессора из-за необходимости выполнения операции ввода-вывода.

Рисунок 7.3 – Время выполнения двух задач в однопрограммной системе (О) и в мультипрограммной системе (М)

Этот механизм определяет высокую вероятность того, что одна задача может надолго занять процессор и выполнение других задач прекратится.

Очевидно, что пакетная система повышает эффективность использования аппаратных средств, но делает невозможной работу в интерактивном режиме.

7.2.3 Мультипрограммирование в системах разделения времени — до 15 мин.

В системах разделения времени одному или нескольким пользователям предоставляется возможность одновременной интерактивной работы с несколькими приложениями. Для этого каждое приложение периодически должно общаться с пользователем. Очевидно, что системы пакетной обработки не могут предоставить такую возможность.

Для реализации систем разделения времени обычно используется «вытесняющая» многозадачность, при которой операционная система периодически принудительно приостанавливает каждое приложение, не дожидаясь, когда оно добровольно отдаст управление системе. В этом случае каждое приложение периодически получает квант времени для обработки, поэтому каждое из этих приложений может поддерживать диалог с пользователем.

В системах разделения времени, в отличие от систем пакетной обработки, пользователь продолжает общаться со своим приложением на протяжении всего времени его обработки. Это позволяет обнаруживать и исправлять ошибки, вводить данные и получать результаты в реальном времени.

Каждому пользователю в этом случае предоставляется отдельный терминал, а его приложение периодически получает квант времени, в течение которого оно обрабатывается центральным процессором. Так как каждой задаче выделяется только квант процессорного времени, ни одно приложение не может занять процессор надолго, и время реакции системы оказывается приемлемым. Если квант времени достаточно мал, то при достаточной производительности вычислительной системы и соответствующем количестве одновременно работающих пользователей у всех одновременно работающих пользователей создается впечатление монопольного владения вычислительной системой.

Понятно, что системы разделения времени значительно менее эффективны с точки зрения загрузки центрального процессора и устройств системы, чем системы пакетной обработки. Это связано с тем, что в каждый момент времени выполняется не то приложение, которое наиболее эффективно загрузит систему, а приложение, чья очередь подошла на получение очередного кванта времени. Дополнительное снижение производительности происходит из-за необходимости более частого переключения процессора с приложения на приложение – это требует частого переключения контекста процессов, что существенно увеличивает накладные расходы системы.

С другой стороны, использование систем разделения времени повышает эффективность использования вычислительной системы по сравнению с монопольным режимом, так как без заметного ухудшения характеристик обслуживания пользователей система одновременно обслуживает несколько (иногда довольно много) пользователей.

7.2.4 Мультипрограммирование в системах реального времени — до 15 мин.

Системы реального времени используются обычно для управления различными техническими объектами (например, станком, спутником, измерительной установкой, баллистической ракетой) или технологическими процессами (например, стекловаренной печью, мартеновской печью, сборочным конвейером, ядерным реактором). Во всех указанных случаях существует предельно допустимое время, в течение которого должна быть выполнена та или иная процедура управления объектом – время реакции системы.

Если процедура не будет выполнена за максимально отведенное время, возможны нежелательные, а, возможно, и катастрофические последствия (испорченная деталь на станке, потерянный спутник, вышедшая из строя мартеновская печь, вышедший из повиновения ядерный реактор). Таким образом, критерием эффективности такого типа системы является способность ее выдерживать заданные интервалы времени между запуском некоторой программы и получением результата ее работы (управляющего воздействия на объект).

Это время называется временем реакции системы, а соответствующее свойство системы – реактивностью. Конкретные требования ко времени реакции могут быть совершенно различны. Так, при управлении спутником требуемое время реакции может составлять единицы миллисекунд, при управлении стекловаренной печью – единицы минут, а при управлении картофелехранилищем – часы. То есть, система реального времени – это не обязательно быстрая система, но обязательно система, обеспечивающая время реакции не более заданного.

В системах реального времени мультипрограммная смесь представляет собой фиксированный набор заранее разработанных предсказуемых программ. Выбор конкретной программы производится по прерываниям от объекта или в соответствии с планом.

Способность аппаратуры компьютера и операционной системы к гарантированно быстрому ответу зависит от скорости переключения с одной задачи на другую, которая в свою очередь существенно зависит от скорости обработки сигналов прерывания. Если при возникновении прерывания процессор с помощью опроса выясняет, кто именно вызвал прерывание, реакция системы может оказаться чрезмерно медленной.

Для ускорения обработки прерываний используют так называемые векторные прерывания. Они называются векторными потому, что каждому источнику прерывания соответствует свой вектор – адрес, по которому находится процедура обработки именно этого прерывания.

Для того, чтобы сопоставить каждому сигналу прерывания его собственную процедуру обработки используются специальные аппаратные устройства, называемые контроллерами прерываний. Помимо уже упомянутого механизма генерации соответствующего вектора прерывания эти контроллеры позволяют использовать различные механизмы управления приоритетами прерываний, а также позволяют маскировать отдельные сигналы прерываний. Создание механизма векторных прерываний позволило существенно ускорить процесс обработки прерываний и улучшить реактивную способность соответствующих операционных систем. В первую очередь системы векторных прерываний были использованы в управляющих вычислительных системах. Затем, по мере удешевления аппаратуры этот механизм стал использоваться повсеместно.

Перед проектировщиками систем реального времени не стоит цель максимально эффективно использовать аппаратные средства. Напротив, при проектировании таких систем процессор обычно выбирается с достаточно большим запасом, чтобы даже при возникновении пиковых нагрузок система справлялась со своими задачами.

Здесь следует отметить, что повсеместно используемый подход к проектированию «обычных» вычислительных систем, основанный на оценке средней нагрузки, средней интенсивности заявок, среднего времени ожидания и т. д. совершенно не подходит к управляющим системам – системам реального времени. Эти системы должны проектироваться из учета возможности возникновения наихудшего сочетания условий при эксплуатации. Это приводит к тому, что управляющая вычислительная система большую часть времени будет бездействовать, а следовательно, средняя загрузка аппаратных средств будет очень малой. Это неизбежная плата за то, что в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации система сработает правильно, и технологический процесс не будет нарушен. Если не придерживаться такого подхода к управляющим системам реального времени, неизбежны новые чернобыли.

7.2.5 Мультипроцессорная обработка — до 15 мин.

Мультипроцессорная обработка – это такая организация вычислительного процесса в мультипроцессорной системе, при которой несколько задача (процессов, потоков) одновременно выполняются на разных процессорах.

Первые попытки мультипроцессорной обработки предпринимались с середины 50-х годов. Однако, в то время стоимость каждого процессора была настолько велика, а организация собственно многопроцессорной обработки настолько сложна, что предпринимались эти попытки в основном для повышения надежности некоторых систем, например, таких как ядерные реакторы.

Теперь все иначе: использование многопроцессорных систем для создания видеоэффектов известно уже давно, а настольные мультипроцессорные вычислительные системы – реальность сегодняшнего дня. Распространению многопроцессорных систем способствует также выпуск ведущими производителями многоядерных процессоров (в последней игровой консоли от фирмы Sony использован 9-ядерный процессор).

Следует различать мультипроцессорную и мультипрограммную обработку. В мультипрограммных системах возможна параллельная работа различных внешних устройств, обрабатывающих заявки различных программ, но центральный процессор в каждый момент времени обрабатывает лишь одну программу. То есть, мультипрограммная обработка – это последовательная обработка процессором различных программ, которая лишь кажется одновременной. В мультипроцессорной системе различные задачи обрабатываются на различных процессорах, и происходит это на самом деле одновременно. Так что мультипрограммная и мультипроцессорная обработка – это различные термины, которые могут относиться, как к одной и той же системе, так и к различным.

При мультипроцессорной обработке существенно усложняется управление ресурсами, так как основная часть ресурсов системы является общей для всех процессоров и, соответственно, планировать и распределять ресурсы приходится для нескольких процессоров. Конечно, в некоторых системах каждый процессор (или каждое ядро) имеет свой кэш, но это – лишь малая часть ресурсов, которыми приходится управлять.

При наличии нескольких процессоров или ядер возрастает количество конфликтов, возникающих при обращении к совместно используемым ресурсам и программам. При этом существенно увеличивается вероятность возникновения различного рода блокировок, возникающих при обращении к одним и тем же ресурсам. Для разрешения возникающих проблем операционная система должна тщательнее планировать и распределять ресурсы между процессами и программами. Она должна также минимизировать взаимозависимости между одновременно выполняемыми задачами, а также между частями самой операционной системы.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Глава 7. Мультипрограммирование. Процессы и потоки

Мультипрограммирование,илимногозадачность (multitasking), -это способ организации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре попеременно выполняются сразу несколько программ. Эти программы совместно используют не только процессор, но и другие ресурсы компьютера: оперативную и внешнюю память, устройства ввода-вывода, данные.Мультипрограммирование призвано повысить эффективность использования вычислительной системы, однако эффективность может пониматься по разному. Наиболее характерными критериями эффективности вычислительных систем являются:

• пропускная способность– количество задач, выполняемых вычислительной системой в

• удобство работы пользователей,заключающееся, в частности, в том, что они имеют

возможность интерактивно работать одновременно с несколькими приложениями на

• реактивность системы– способность системы выдерживать заранее заданные

(возможно, очень короткие) интервалы времени между запуском программы и

В зависимости от выбранного критерия эффективности ОС делятся на системы пакетной обработки, системы разделения времени и системы реального времени. Каждый тип ОС имеет специфические внутренние механизмы и особые области применения. Некоторые операционные системы могут поддерживать одновременно несколько режимов, например часть задач может выполняться в режиме пакетной обработки, а часть – в режиме реального времени или в режиме разделения времени.

1.1 Мультипрограммирование в системах пакетной обработки

При использовании мультипрограммирования для повышения пропускной способности компьютера главной целью является минимизация простоев всех устройств компьютера, и прежде всего центрального процессора. Такие простои могут возникнуть из-за приостановки задачи по её внутренним причинам, связанным, например, с ожиданием ввода данных для обработки. Данные могут храниться на диске или же поступать от пользователя, работающего за терминалом, а также от измерительной аппаратуры, установленной на внешних технических объектах. При возникновении такого рода блокировки выполняемой задачи естественным решением, ведущим к повышению эффективности использования процессора, является переключение процессора на выполнение другой задачи, у которой есть данные для обработки. Такая концепция мультипрограммирования положена в основу так называемых пакетных систем.

Системы пакетной обработки предназначались для решения задач в основном вычислительного характера, не требующих быстрого получения результатов. Главной целью и критерием эффективности систем пакетной обработки является максимальная пропускная способность, то есть решение максимального числа задач в единицу времени.

Для достижения этой цели в системах пакетной обработки используется следующая схема функционирования: в начале работы формируется пакет заданий, каждое задание содержит требование к системным ресурсам; из этого пакета заданий формируется мультипрограммная смесь, то есть множество одновременно выполняемых задач. Для одновременного выполнения выбираются задачи, предъявляющиеразные требования к ресурсам, так, чтобы обеспечивалась сбалансированная загрузка всех устройств вычислительной машины. Например, в мультипрограммной смеси желательно одновременное присутствие вычислительных задач и задач с интенсивным вводом-выводом. Таким образом, выбор нового задания из пакета заданий зависит от внутренней ситуации, складывающейся в системе, то есть выбирается «выгодное» задание. Следовательно, в вычислительных системах, работающих под управлением пакетных ОС, невозможно гарантировать выполнение того или иного задания в течение определённого периода времени.

Рассмотрим более детально совмещение во времени операций ввода-вывода и вычислений. Такое совмещение может достигаться разными способами.

1. Один из них характерен для компьютеров, имеющих специализированный процессор ввода-вывода (иногда их называют каналами). Обычно канал имеет систему команд, отличающуюся от системы команд центрального процессора.

Эти команды специально предназначены для управления внешними устройствами, например «проверить состояние устройства», «установить магнитную головку», «установить начало листа», «напечатать строку». Канальные программы могут храниться в той же оперативной памяти, что и программы центрального процессора. В системе команд центрального процессора предусматривается специальная инструкция, с помощью которой каналу передаются параметры и указания на то, какую программу ввода-вывода он должен выполнить. Начиная с этого момента, центральный процессор и канал могут работать параллельно(рис. 1, а).

Рис. 1. Параллельное выполнение вычислений и операций ввода-вывода.

2. Другой способ совмещения вычислений с операциями ввода-вывода реализуется в компьютерах, в которых внешние устройства управляются не процессором ввода-вывода, а контроллерами. Каждое внешнее устройство (или группа внешних устройств одного типа) имеет свой собственный контроллер, который автономно отрабатывает команды, поступающие с центрального процессора.

При этом контроллер и центральный процессор работают асинхронно. Поскольку многие внешние устройства включают электромеханические узлы, контроллер выполняет свои команды управления устройствами существенно медленнее, чем центральный процессор – свои. Это обстоятельство используется для организации параллельного выполнения вычислений и операций ввода-вывода: в промежутке между передачей команд контроллеру центральный процессор может выполнять вычисления (рис. 1, б). Контроллер может сообщить центральному процессору о том, что он готов принять следующую команду, сигналом прерывания либо центральный процессор узнает об этом, периодически опрашивая состояние контроллера.

Если в системе выполняются одновременно несколько задач, появляется возможность совмещения вычислений одной задачи с вводом-выводом другой. Пока одна задача ожидает какого-либо события (заметим, что таким событием в мультипрограммной системе может быть не только завершение ввода-вывода, но и, например, наступление определённого момента времени, разблокирование файла или загрузка с диска недостающей страницы программы), процессор не простаивает, как это происходит при последовательном выполнении программ, а выполняет другую задачу.

Общее время выполнения смеси задач часто оказывается меньше, чем их суммарное время последовательного выполнения (рис 2, а).

В системах пакетной обработки переключение процессора с выполнения одной задачи на выполнение другой происходит по инициативе самой активной задачи, например, когда она отказывается от процессора из-за необходимости выполнить операцию ввода-вывода. Поэтому существует высокая вероятность того, что одна задача может надолго занять процессор и выполнение интерактивных задач станет невозможным. Взаимодействие пользователя с вычислительной машиной, на которой установлена система пакетной обработки, сводится к тому, что он приносит задание, отдаёт его диспетчеру-оператору, а в конце дня после выполнения всего пакета заданий получает результат. Очевидно, что такой порядок повышает эффективность функционирования аппаратуры, но снижает эффективность работы пользователя.

Рис 2. Время выполнения двух задач: в однопрограммной системе (а), в

мультипрограммной системе (б).

Источник: studfile.net

Возможность работы одновременно с несколькими программами это

Когда в начале 60-х годов прошлого века создали первую операционную систему IBM, пользователей поразила возможность компьютера выполнять несколько функций одновременно. То есть процессор легко переключался с одной задачи на другую, постепенно доводя их все до логического завершения.

Впечатлившись таким эффектом, мультизадачность попробовали перенести в сферу человеческой деятельности. Тогда показалось, что умение выполнять несколько дел одновременно – это очень полезный навык, овладев которым можно кратно повысить эффективность в работе при этом сэкономив уйму времени. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Что такое многозадачность?

Начнем с определения. Многозадачность – это возможность, умение, навык выполнять несколько процессов одновременно, переключаясь с одной задачи на другую. Изначально термин применялся сугубо в среде программирования, но постепенно перекочевал в производство и в сферу человеческой деятельности.

Скорей всего вы не раз слышали о выдающихся способностях Цезаря делать одновременно два и больше дел. Воодушевившись таким «подвигом», вы «задвинули» усердие в выполнении одного дела на дальнюю полку и попробовали переключаться с одной задачи на другую, потом на третью и так далее. Всего по чуть-чуть и что в итоге?

Скорей всего вы не раз слышали о выдающихся способностях Цезаря делать одновременно два и больше дел. Воодушевившись таким «подвигом», вы «задвинули» усердие в выполнении одного дела на дальнюю полку и попробовали переключаться с одной задачи на другую, потом на третью и так далее. Всего по чуть-чуть и что в итоге?

А на выходе вы получили несколько начатых задач и ни одной завершенной. Вдобавок ко всему вы совершенно запутались, какое дело выполнить в первую очередь, а какое отложить напоследок. И, главное, вы потратили время и ресурсы мозга впустую. Мотивация на нуле, ком незавершенных задач вырос до небес. В итоге минусовая эффективность и стрессовая ситуация.

Приехали. Умение работать в режиме многозадачности – это не такой уж полезный и ценный навык, как кажется на первый взгляд. Исследования показывают, что мультизадачность вредит трудоспособности человека. Мы не роботы к счастью, поэтому продуктивность работы во многом зависит от умения концентрироваться на выполнении одной задачи.

Цепочку дел мы выполняем последовательно, завершая одно и приступая к другому. По мере достижения целей растет мотивация и желание добиваться больших успехов, экономится время. Казалось бы, схватившись за два дела сразу, время на выполнение задач должно сократиться наполовину.

Но в действительности потребуется вдвое больше усилий и при этом шансы на успешное завершение сократятся.  Например, вам нужно расставить 10 тарелок на столе, полить цветы на подоконнике в 10 вазах и разослать 10 пригласительных SMS.

Например, вам нужно расставить 10 тарелок на столе, полить цветы на подоконнике в 10 вазах и разослать 10 пригласительных SMS.

Попробуем включить режим многозадачности – это, значит, делаем все сразу, перепрыгивая с одной задачи на другую. Поставили 3 тарелки, побежали поливать 3 цветочные вазы, а потом или одновременно с поливом отправили 3 SMS. Вернулись к тарелкам, следом вазы и опять сообщения. И так по кругу. Простые задачки, но, выполняя их все сразу, вы устанете сильнее и потратите времени больше.

При этом на середине всего действа включатся побочные эффекты многозадачности: вместо того чтобы отправить SMS, вы, зачем-то польете телефон водой или выставите тарелку на подоконник, а не на стол. А теперь сделайте те же простые задачи последовательно: сначала тарелки, потом поливка и в завершении отправка сообщений. Вы удивитесь – и дела идут быстрее и мозг цел!

Усложним нагрузку, а точнее сделаем приближенной к реальности. Например, вы пишите отчет или презентацию и одновременно проверяете новые сообщения в одноклассниках или ВК, отвечаете на смс или просьбы коллег помочь по «неотложному» делу.

В 99% случаев, работая в режиме такой многозадачности, вы заметите, что время утекло непонятно куда, рабочий настрой улетучился, а основной работы сделано всего 10-15%. Шокирующий вывод: чем больше вы отвлекаетесь, тем сложнее сосредоточиться на работе.

Гаджеты, аккаунты в соцсетях, email-почта и другое – это пожиратели времени и усилий, которые вы могли бы с куда большей пользой потратить на полезное дело. Мы сильно преувеличиваем важность коммуникации – эта мысль кажется такой несовременной в нашу эпоху. Но, если вы планируете завершить задачу максимально эффективно и быстро, то отключите все раздражители. Это поможет сосредоточиться на задаче.

Как работать в таком режиме?

Режим многозадачности в работе – это сочетание следующих качеств: аналитическое мышление, системный подход, высокая организованность. Требования не самые простые, но чтобы их выработать, рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

- Планируйте дела на день, неделю, месяц вперед. Бывает полезно даже прописать задачи на 1-2 часа, чтобы четко и вовремя их выполнить. Однако не составляйте нереальный план – это один из «хитрых» способов прокрастинации. Список дел должен мотивировать на достижение конкретных задач, промежуточные цели должны быть осуществимы за 1-2 итерации, мозг не должен быть забит лишней информацией. Ещё одно преимущество реального плана в том, что вам проще будет мотивировать себя на выполнение простой задачи.

- Распределите задачи по важности. Самые важные дела начинайте с утра. Помните принцип 20 на 80? Сначала делайте то, что приближает к поставленной цели. Думайте как стратег. Используйте уже проверенные методики Брайана Трейси «АБВГД», Дуайта Эйзенхауэра «Матрица» и, например, почитайте об эффекте Блюмы Зейгарник.

- Зациклите работу. Что значит многозадачность в «правильном» понимании этого термина? У вас может быть несколько дел, которые нужно выполнить за конкретный период времени. Если вы наброситесь на всё сразу, то не достигнете желаемого. Вдобавок получите стресс и депрессию. Чтобы решать эффективно, сосредотачивайтесь на каждой задаче. Например, возьмите на вооружение простой метод Франческо Чирилло, который называется «работать помидорами». То есть вы знаете, что можете продуктивно работать над задачей 45 минут, но потом вам требуется 10-15 отдыха. Возьмите таймер и поставьте период в три четверти часа. В это время полностью погрузитесь в выполнение дела. Как услышите сигнал – отдыхайте. Выпейте кофе, пообщайтесь в соцсетях, проверьте почту. Словом делайте то, что нравится. Отдохнув, снова заводите таймер и делайте работу. Давать отдых мозгу после режима концентрации полезно – это повышает эффективность в последующие отрезки времени.

- Не отвлекайтесь во время работы. Отключите в период концентрации над задачей все отвлекающие факторы – соцсети, оповещения на телефоне и электронной почте. Все это – пожиратели времени. Отведите определенные часы для проверки почты, просмотра аккаунтов и прочего. Не нужно каждые 10 минут листать ленту соцсетей в поиске новых сообщений.

- Разводите похожие виды деятельности и проекты на разное время. Наш мозг любит все упрощать и многие одинаковые дела сваливать в одну кучу. Именно поэтому, мы, находясь в здравом уме и светлой памяти, ставим электрический чайник на газовую печку, наносим на кожу зубную пасту вместо крема и делаем другие глупости. Например, вы можете довольно продуктивно соединить два дела: совершать покупки в мегамаркете и решать деловые вопросы по телефону. Эти действия из разных сфер, поэтому мозг видит различия и не смешивает все в одну кучу.

- Включайте музыку во время работы. Как ни странно, но звуки помогают лучше сосредоточиться и заряжают энергией. Конечно, музыка должна быть в тему – не напрягать, не отвлекать внимание на себя.

- Фиксируйте результаты. То есть переносите выполненные задачи в папку «завершенные» – это дисциплинирует мозг. Вы видите, что сделали за час, день, неделю, месяц и сколько осталось до финиша.

- Подключайте «напоминалки». Гаджеты могут стать вашими помощники в личной эффективности. Планируйте, на какое время поставить ту или иную задачу и, главное, выполняйте свой план.

- Старайтесь действовать последовательно, то есть делайте задачи одну за другой. Конечно, бывает необходимым выполнить сразу два дела за раз, но все хорошо в меру. Подходите к трате своих умственных ресурсов с позиции экономии: если не нужно напрягаться и включать режим многозадачности, то и не стоит этого делать.

- Отдыхайте разнообразно. Продуктивность в работе напрямую связана с качеством отдыха. Можно «пахать» 12 часов, приходить домой и падать без сил на кровать. А завтра снова на работу. Такой режим подходит для роботов, но у человека сильно творческое начало и продуктивность работы зависит от того, как он отдыхает после неё. Например, можно пролежать выходной на диване, уставившись в телевизор, или сходить в театр, музей, съездить с друзьями на пикник.

Многозадачность – это капризное и довольно сложное свойство психики человека. Если мы не сможем его обуздать, чтобы использовать себе во благо, то оно оседлает нас и выжмет все соки. Помните об этом!

Плюсы и минусы

Рассмотрим преимущества мультизадачности:

- При надлежащем планировании действительно можно эффективно решать несколько задач одновременно. То есть, выполняя дела, вы должны четко понимать, каких результатов должны достичь.

- Многозадачность помогает развить пластичность мышления и способность удержать в поле внимания несколько задач. Это неплохой тренажер для мозга.

- Способность делать несколько дел одновременно и делать это хорошо, помогает быстро реагировать на форс-мажорные обстоятельства, улучшает стратегическое мышление и видение ситуации. В некоторых нишах действительно полезно сразу охватить несколько направлений одновременно, проанализировать их перспективность и только потом принимать решения по каждому из них.

- Поверхностная обработка информации. Когда много всего, то мозг скользит по верхушках, не вникая в суть процессов. Такой человек берет общее изо всех сфер, но ни в одной не является профи.

- Высока вероятность ошибок. При недостаточной концентрации на задаче или при эффекте переноса данных с одной задачи на другую, неизменно совершаются ошибки. Внимание у многостаночника рассеивается, и это сильно вредит результату.

- Повышается утомляемость. Попытки ухватиться за всё сразу требует больших затрат энергии как физической, так и умственной. Человек быстрее устает, а продуктивность стремится к нулю.

- Растут горы неоконченных дел. Лихо начать 10-20 дел одновременно никто не запрещает, но не стоит ждать такого же быстрого их завершения. Из 10 начатых дел к финишной черте доводят 1-2 задачи, при этом сорвав все сроки и потратив в разы больше усилий. А что с остальными? Они лежат и ждут своей участи – годами, десятилетиями.

Последствия многозадачности бывают крайне неприятными. Увеличивается когнитивная нагрузка, то есть приходится тратить больше умственных ресурсов на обработку потока информации. Снижается продуктивность работы, многостаночники зачастую неправильно оценивают свои возможности и недооценивают силу отвлекающих факторов. Снижается способность к концентрации внимания на задаче, многозадачность не ценится в среде высоких технологий, научных исследований и других сферах со сложными алгоритмами работы.

Многозадачность приводит к выгоранию. Люди, практикующие такой подход, нарушают естественные механизмы мотивации и вознаграждения, которые имеются в нашем мозге. Нейробиология доказала, что снижение плотности серого вещества в передней поясной коре головного мозга из-за стресса приводит к потере радости от мыслительных усилий.

Совмещение дел может быть опасным для жизни и здоровья. Например, вы находитесь за рулем автомобиля и пытаетесь одновременно вести переговоры с партнером. Вероятность аварии возрастает в разы.