Новые требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №161, дают основания полагать и одновременно напомнить всем уполномоченным в субъектах РФ, что именно этот документ на региональном уровне должен иметь ключевую роль в формировании политики повышения энергетической эффективности в субъекте.

Павел КАРАСТЕЛИН,

Председатель совета

Союза энергосервисных компаний

Анастасия ЕФРЕМОВА,

главный юрисконсульт

Союза энергосервисных компаний

Естественно, что в том или ином виде региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приняты в каждом субъекте РФ (данная норма установлена ст.14 федерального закона №261-ФЗ), однако в связи с выходом Постановления №161 они должны быть пересмотрены, а возможно и не только программы, но и весь подход к формированию политики энергосбережения в рамках региона (в первую очередь) и муниципального образования.

Территории муниципальных образований и их границы | Экзамен по муниципальному праву

Состав региональной (муниципальной) программы энергосбережения

Постановлением №161 было отменено действовавшее с 2009 года Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Что поменялось? Был серьезно изменен подход к пониманию роли данного документа в политике субъекта Российской Федерации или муниципального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В отличие от Постановления №1225, указывавшего только на необходимость перечня целевых показателей, перечня и сроков выполнения мероприятий по энергосбережению, программа, составленная в соответствии с требованиями Постановления №161, должна содержать:

а) анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

б) цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

в) основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

г) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения таких мероприятий в соответствии с настоящим документом;

д) значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы;

е) информацию об источниках финансирования мероприятий с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования таких мероприятий.

Муниципальное образование. Что это такое. Блиц-видео

При этом программы должны быть сбалансированы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. Должен быть обеспечен принцип согласованности и сбалансированности программ и документов стратегического планирования, результаты которых должны быть также учтены в программах, согласованности деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Такие требования ранее отсутствовали.

Главная цель разработки программы – достижение целевых показателей при наименьших затратах ресурсов.

В постановлении №161 делается упор на увязку программ с действующими на уровне субъектов Российской Федерации, муниципальных образований программами в области развития жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилых и (или) многоквартирных домов. Также программа должна быть взаимосвязана с другими программами на региональном и муниципальном уровне, при этом, что немаловажно, программы муниципального уровня также должны быть взаимосвязаны с региональной программой.

Таким образом, программа, составленная в соответствии с требованиями Постановления №161, должна представлять из себя целостный законченный рабочий инструмент, конечная цель которого – достигнуть определенных в нем целевых показателей при наименьших затратах ресурсов. Программа учтет, в том числе, наличие финансовых и иных ресурсов, рисков, в результате реализации ее мероприятий будет обеспечиваться повышение энергоэффективности, а установленные целевые показатели позволят отследить и оценить количественно и/или качественно степень реализации мероприятий и достижение целей программы.

Работа над таким документом потребует согласованных действий не одного ведомства субъекта Российской Федерации и/или муниципального образования, а также, скорее всего, внесения корректив в стратегию развития субъекта Российской Федерации и/или муниципального образования и другие региональные программы, в первую очередь, в жилищно-коммунальной сфере, для обеспечения увязки их между собой.

Изменения в перечне мероприятий

В части перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности также внесены значительные изменения. Для наглядности изменения можно представить в виде таблицы.

Как видно из представленной таблицы, перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в постановлении №1225 скорректирован, при этом бОльшая часть мероприятий из них попала в дополнительные (п.14 постановления № 161), часть – в обязательные (п.13 постановления № 161). Установлены новые обязательные мероприятия в постановлении №161, которые отсутствовали в постановлении №1225 (однако были установлены соответствующие целевые показатели в Приложении №1 к постановлению №1225):

а) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

б) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства;

в) по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций.

В п. 13 постановления №161 в числе обязательных мероприятий также появилось мероприятие, которое отсутствовало в постановлении №1225 (в том числе, в целевых показателях): по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

Теперь мероприятия не разделены на мероприятия отдельно для региональных, отдельно для муниципальных программ, как это было в постановлении №1225, однако для муниципальных программ предусмотрена возможность включения отдельных мероприятий (п.11 постановления №161), в частности:

а) содержащихся в программах организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

б) содержащихся в программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления;

в) содержащихся в программах организаций с участием государства или муниципального образования, государственных (муниципальных) учреждений, реализация которых обеспечит достижение потенциала снижения потребления энергетических ресурсов.

Таким образом, помимо обязательных мероприятий, которые должны присутствовать в муниципальной программе (п.13 постановления №161), есть возможность дополнить их мероприятиями организаций, которые обязаны иметь программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности (государственные (муниципальные) учреждения, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению органами местного самоуправления, организации с участием государства или муниципального образования), а также иных организаций, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования.

Также узаконили возможность включения мероприятий, предусмотренных примерным перечнем мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 утвержден такой примерный перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который в настоящее время, безусловно, требует корректировки, в связи с выходом постановления №161.

Также хочется отметить, что установленный перечень обязательных мероприятий в настоящее время в полной мере соответствует требованиям, установленным ч.6 ст. 14 федерального закона №261-ФЗ.

Субъектам Российской Федерации, органам местного самоуправления отводится весьма скромная роль в формировании перечня мероприятий – подпункт «к» п.13 постановления №161 – «по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления», при этом возможность установить иные целевые показатели под «свои мероприятия» постановлением №161 не предусмотрена (в отличие от постановления №1225). Тем не менее, для каждого мероприятия должен быть целевой показатель (или показатели), который дает возможность количественно и/или качественно оценить экономический эффект и достижение целей программы благодаря реализации мероприятий. Это дает основания полагать, что в случае установления в программе иных мероприятий, в соответствии со спецификой субъекта Российской Федерации, муниципального образования, будет возможно установить для них иные целевые показатели.

При этом не учитывать особенности развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в каждом конкретном регионе не получится, в связи с разницей подходов к формированию политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также различному опыту реализации мероприятий.

Целевые показатели

Целевые показатели также подверглись корректировке в сторону упрощения. Разграничены обязательные (п.20 постановления №161) и дополнительные (п.27 постановления №161) целевые показатели, при этом перечень дополнительных показателей также установлен постановлением №161 и является закрытым. Подобное разграничение в постановлении №1225 отсутствовало, было указание только на возможность установить иные показатели, определенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. Для наглядности изменения видов показателей можно представить в следующей таблице.

Из представленной таблицы видны следующие изменения:

- Остались без изменения как вид показателей следующие показатели:

а) целевые показатели в государственном секторе;

б) целевые показатели в жилищном фонде;

в) целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры;

г) целевые показатели в транспортном комплексе.

- Введены новые виды целевых показателей:

а) целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии.

- Исключены общие целевые показатели как вид показателей. Большая часть общих целевых показателей из постановления №1225 перенесена в дополнительные целевые показатели (п.27 постановления №161), часть общих целевых показателей из постановления №1225 – исключена.

Сами целевые показатели также подверглись корректировке.

- Введены следующие целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов (отсутствовали в постановлении №1225):

а) доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов);

б) доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов);

в) доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов).

- Введены следующие целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии:

а) доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения (процентов) (отсутствовал в постановлении №1225):

б) ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт (МВт) (перенесен из общих целевых показателей ППРФ 1255).

- Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) скорректированы, половина целевых показателей государственного/муниципального сектора постановления №1225 перенесена в дополнительные целевые показатели (п.27 постановления №161).

- Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве оставлены без изменений, при этом половину целевых показателей постановления №1225 исключили, а также добавили новый целевой показатель: доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности “B” и выше (процентов).

- Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры скорректированы, половину целевых показателей постановления №1225 исключили, часть скорректировали и перенесли в дополнительные целевые показатели (п.27 постановления №161), а также добавили новый целевой показатель: доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов).

- Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе, оставлены без изменений (скорректирован только один показатель), половину целевых показателей в транспортном комплексе постановления №1225 исключили, а также добавили новый целевой показатель: количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (единиц).

- В дополнительные целевые показатели, помимо ряда целевых показателей, включенных из постановления №1225, включены следующие показатели (отсутствовали в постановлении №1225):

а) объем субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги из бюджета соответствующего уровня (тыс. рублей);

б) доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (процентов);

в) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/куб. м);

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м);

е) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/куб. м);

ж) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб. м).

В целом из анализа усматривается значительная корректировка целевых показателей по сравнению с перечнем показателей из постановления №1225, бОльшая часть из которых либо исключена, либо перенесена в перечень дополнительных целевых показателей (п.27 постановления №161). Учитывая этот факт, а также наличие новых целевых показателей в числе обязательных, программы в данной части также подлежат корректировке.

В настоящее время на общественном обсуждении находится проект приказа Минэкономразвития России «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Принятие данного приказа даст возможность скорректировать целевые показатели программ.

В следующей части статьи – об установке целевых уровней снижения потребления (ЦУС) и разбор кейсов – программ энергосбережения Москвы и Санкт-Петербурга.

Источник: energiavita.ru

Научная электронная библиотека

В настоящее время программно-целевой метод входит в практику управления развитием российских муниципальных образований. Однако при реализации муниципальных программ в лучшем случае прибегают к простому контролю за выполнением принятых решений и проведением намеченных мероприятий. При этом ни ожидаемый, ни полученный эффект от выполнения программных действий чаще всего никто не оценивает. Более того, муниципальные целевые программы обычно не воспринимаются как инструмент развития муниципального образования, а эффективность их выполнения минимальна. В большинстве случаев их назначение видится в распределении бюджетных средств по отраслевому принципу, а не на выполнение задач развития муниципального образования.

В то же время муниципальные программы играют значительную роль в системе управления муниципального образования. Достаточно показателен в этом смысле состав и объем финансирования программ Пермского района Пермской области за 2000-2005 гг. (табл. 1).

Табл.1 Состав и объем финансирования программ Пермского района в 2000-2005 гг.

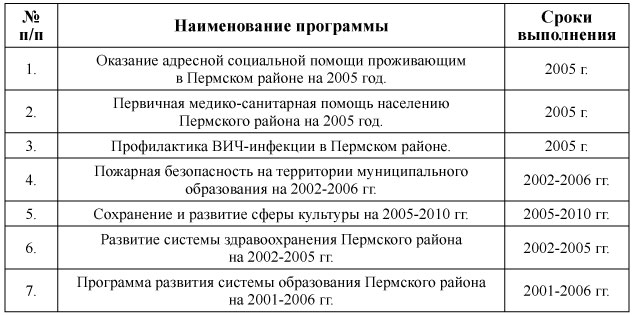

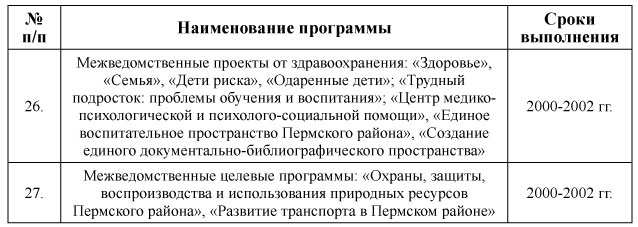

Перечень муниципальных программ Пермского района выполненных и действующих в 2000-2005 гг. представлен в таблице 2.

Табл. 2 Перечень муниципальных программ Пермского района в 2000-2005 гг.

Табл. 2.1

Табл. 2.2

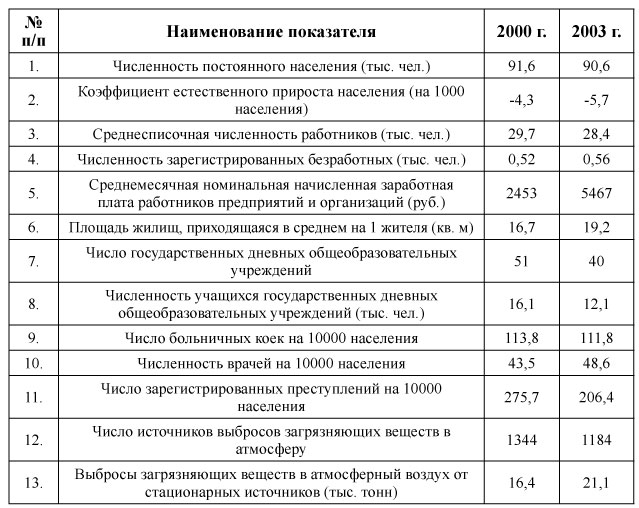

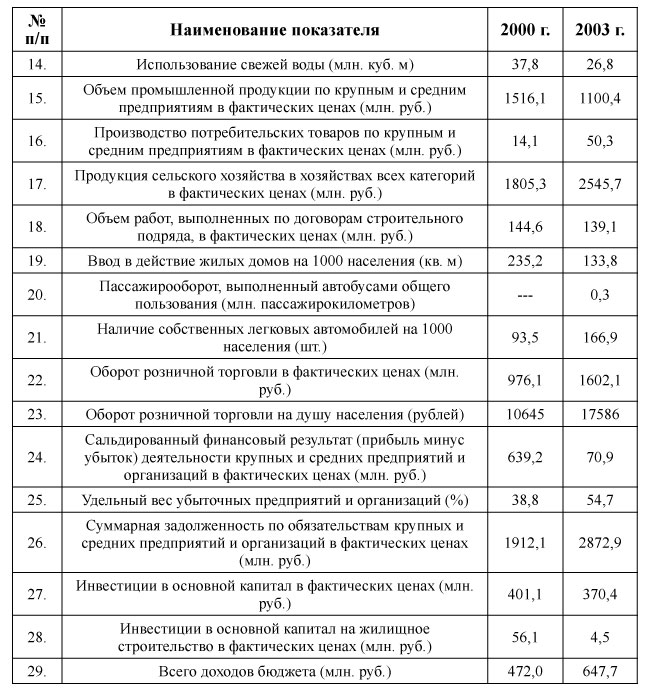

При этом развитие Пермского района отражают следующие основные показатели, представленные в таблице 3.

Табл. 3 Основные показатели развития Пермского района

Табл. 3.1

Сопоставление состава и объема финансирования целевых программ муниципального образования Пермский район с показателями развития этого муниципального образования показывает, что для российских муниципальных образований, перешедших на программно-целевой метод управления и развития, все более актуальной становится задача освоения важнейшего инструмента управления — оценки воздействия муниципальных программ и проектов на развитие муниципального образования.

Разработка методики оценки воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования предполагает определение и классификацию видов воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования.

Анализ структуры муниципальных программ развития Пермского района Пермской области позволяет выделить общие и частные виды воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования.

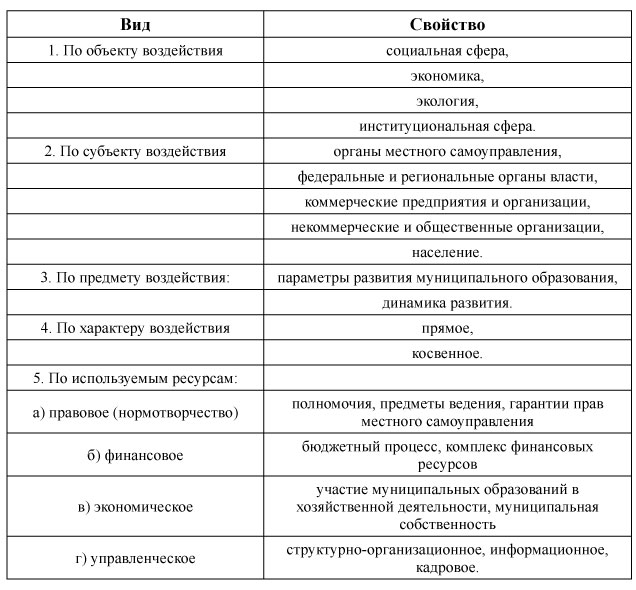

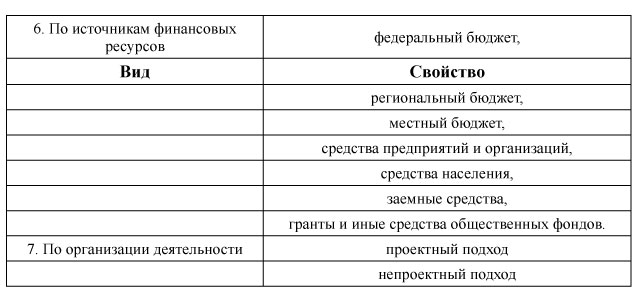

К общим видам воздействия относятся основополагающие виды воздействия, на которых базируется воздействие муниципальных программ на развитие муниципального образования (табл. 4).

Табл. 4 Общие виды воздействия муниципальных программ на развитие муниципального образования и их свойства

Табл. 4.1

При организации разработки и реализации муниципальных программ выделяются два подхода, которые можно обозначить как проектный и непроектный. Если, руководствуясь проектным подходом, упор делается на поиск средств для достижения поставленной цели, то в непроектном подходе на первый план выступает определение условий, которые необходимо создать для появления желаемых следствий.

Под проектным подходом предлагаем понимать такой подход к организации деятельности, который предполагает на начальном этапе ее проектирования:

- анализ исходной системы (ситуации) и построение ее модели;

- фиксацию ущербности ситуации с точки зрения критериев ее оценки;

- построение образа желаемого будущего состояния системы (постановку цели);

- подбор средств (действий и ресурсов), позволяющих перестроить систему до желаемого состояния;

- создание проекта использования этих средств.

На этапе осуществления проекта этот подход предполагает:

- оценку отклонения ожидаемого результата проекта от намеченной цели и действий, направленных на приближение этого результата к цели;

- внесение корректив в цель и средства ее достижения при поступлении новой информации (адаптивное планирование).

Непроектный подход предполагает на начальном этапе:

- фиксацию ущербности исходной ситуации с точки зрения критериев ее оценки;

- построение общих требований к будущему состоянию системы(установление следствия воздействия);

- рассмотрение тенденций развития системы (ситуации), поиск тех из них, которые должны привести к достижению определенных последствий воздействия;

- создание условий, при которых эти тенденции и возможности, заложенные в системе, могли бы проявиться в полной мере при минимуме активного вмешательства.

На этапе деятельности непроектный подход предполагает:

- оценку отклонения ожидаемого будущего состояния системы от соответствия последствиям воздействия и действий, направленных на устранение факторов, мешающих ситуации самостоятельно приближаться к требованиям следствий воздействия;

- использование изменений системы (ситуации) в качестве ресурсов, усиливающих закономерное самостоятельное развитие ситуации в сторону соответствия требованиям последствий воздействия.

Области применимости проектного и непроектного подходов. Проектный подход наиболее уместен при проектировании деятельности в следующих условиях:

- ситуация начала деятельности является задачной, т. е. адекватность моделей описываемой реальности не вызывает сомнений; требующее устранения затруднение хорошо фиксируется с помощью этих моделей;

- объект деятельности является сравнительно малоподвижным; ситуация укладывается в схемы субъект-объект или субъект-субъект в состоянии кооперации;

- сравнительно мала вероятность появления непредвиденных обстоятельств любого характера;

- ожидаемый результат может быть достаточно подробно описан, допускает разложение на ряд частных результатов, достижимых по отдельности, допускает количественное, постепенное достижение (аддитивность результата).

Непроектный подход наиболее уместен в следующих условиях:

- ситуация начала деятельности является проблемной, т. е. в рамках существующих моделей неясна или слишком многозначна природа затруднения;

- объект деятельности живет и реагирует; ситуация описывается в терминах субъект-социальная система или субъект-субъект в состоянии конкуренции, управленческой борьбы;

- велика вероятность появления различных непредвиденных обстоятельств;

- ожидаемый результат не допускает разложения на ряд результатов (не аддитивен), ключевым для достижения результата является качественный скачок (например, решение нетривиальной, в частности инновационной, задачи).

Уместно заметить, что разграничение подходов не является жестким: проектный подход несомненно обращает внимание на условия и следствия, а непроектный — на цели и средства. Иначе говоря, при разграничении подходов речь идет не об отношении или-или, но о расстановке акцентов, приоритетов.

К частным видам воздействия муниципальных программ на развитии муниципального образования относятся:

- Воздействие по конкретным видам и объектам жизнедеятельности в данном муниципальном образовании (охрана окружающей среды, ЖКХ, здравоохранение, образование, тепло- и электроснабжение, транспорт, связь, жилищное строительство, конкретные производства).

- Воздействие на изменение конкретных параметров развития через изменение в конкретных сферах и объектах жизнедеятельности муниципального образования.

Источник: monographies.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На основе изучения учебной, специальной литературы, нормативно-правовых актов дать определение муниципальной программы, цели разработки муниципальных программ, видов муниципальных программ, структуры и содержания разделов муниципальной программы.

Нормативно-правовые основы разработки муниципальной программы

Привести перечень нормативно-правовых актов федерального уровня, уровня субъекта Федерации, регулирующих вопросы разработки муниципальных программ с краткой характеристикой содержания. Привести перечень муниципальных правовых актов по вопросам организации применения программно-целевого метода планирования в муниципальном образовании.

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

2.1. Краткая характеристика и анализ социально-экономического развития муниципального образования за предыдущие 3 года

Привести наименование муниципального образования, дать краткую характеристику местоположения, площади территории, природно-географической среды, численности населения, градообразующей среды (указать тип градообразующей базы) и жизнеобеспечивающей сферы (указать, какие организации жилищно-коммунального хозяйства, предприятия бытового обслуживания, строительной промышленности, предприятия торговли и общественного питания, здравоохранения, культуры и т.д. функционируют на территории муниципального образования)

Основные показатели социально-экономического развития МО рекомендуется свести в таблицу 1.

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования

_________________________________________________________ (наименование)

- Численность населения среднегодовая

- Коэффициент естественного прироста (убыли)

- Коэффициент миграционного прироста

- Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами

- Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

- Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя

- Объём платных услуг населению в расчете на 1 жителя

- Объём инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя

- Количество индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения

- Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднегодовой численности населения

- Уровень безработицы (к трудоспособному населению)

- Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника

- Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

- Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа

- Обеспеченность населения площадью жилых квартир

Источники информации:

1. Портал муниципальных образований // http: //reg60.ru/

2. Псковский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./ Псковстат – П., 2014, — 340 с.

3. Псковский статитистический ежегодник. 2015. Стат. сборник. /Псковстат – П., 2015.

4. Псковская область в цифрах. 2016. Стат. сборник. / П., 2016. – 159.

5. Распоряжение губернатора Псковской области от 30.09.2014 № 53-РГ «Об утверждении Сводного доклада Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области за 2013 год»

6. Распоряжение губернатора Псковской области от 30.09.2015 № 56-РГ «Об утверждении Сводного доклада Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области за 2014 год»

7. Распоряжение губернатора Псковской области от 12.10.2016 № 50-РГ «Об утверждении Сводного доклада Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Псковской области за 2015 год»

Режим доступа: http: //www.pskov.ru/dokumenty

Данные федеральной базы муниципальных образований.

Режим доступа: http: //www.gks.ru/dbscripts/munst/munst58/DBInet.cgi#1

На основании данных таблицы сделать выводы о тенденциях социально-экономического развития МО, выделить проблемы социально-экономического развития МО.

2.2. Характеристика действующих муниципальных программ и Государственных программ Псковской области, реализуемых в муниципальном образовании

Характеристику действующих муниципальных и государственных программ привести на основе следующих параметров:

| Наименование муниципальной/ государственной программы | Цели | Период действия | Объем финансирования |

Далее сопоставив полномочия муниципального образования (вопросы местного значения для данного типа муниципального образования согласно гл. 3 131-ФЗ), наличие проблемной зоны социально-экономического развития МО, отсутствия муниципальной программы обосновать, решение, какого вопроса местного значения предлагается осуществить программно-целевым методом.

2.3. Анализ развития сферы/ направления социально-экономического развития муниципального образования

Этот пункт должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника информации).

Рекомендуется привести в табличной форме основные показатели состояния сферы/ направления социально-экономического развития муниципального образования за 3 года. Сделать выводы.

2.4. Содержание проблемы социально-экономического развития муниципального образования и ее решения программно-целевым методом

Необходимо сформулировать проблему социально-экономического развития муниципального образования, причины возникновения данной проблемы, результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Анализ проводится на основании оценки, содержащей значения индикаторов достижения целей программы на момент ее разработки.

3. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (название)

3.1. Паспорт муниципальной программы (название)

При подготовке данного и последующего пункта следует руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке и реализации целевых программ в муниципальных образованиях Псковской области, разработанными Администрацией Псковской области[1] или Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ города Пскова (если муниципальная программа разрабатывается для МО «городской округ Псков»)[2].