Понятие о планировании расследования преступления и его классификация

Определение 1

Планирование расследования – это процесс, подразумевающий собой установление порядка выполнения следственных действий с целью максимально рационально и эффективно принять решение относительно лица, совершившего преступление.

Виды планирования расследования преступлений, согласно его принципам и элементам, исходной информации и тактическим задачам можно классифицировать на такие категории:

- Планирование расследования одного уголовного дела;

- Планирование алгоритма по нескольким уголовным делам, которые уже находятся в производстве следователя или дознавателя;

- Планирование расследования преступления следственной группой и группой дознавателей;

- Планирование отдельных следственных действий;

- Планирование, осуществляемое на отдельных стадиях расследования – начальном и последующем.

Составление планирования в письменном виде носит обязательный характер в каждом уголовном деле. При расследовании дела невысокой сложности недопустимо ограничение короткими записями, поскольку неизвестен процесс дальнейшего расследования.

29 Виды планирования

Составные элементы планирования, их характеристика

При составлении планирование того или иного расследования следует произвести ниже представленные процедуры:

- Тщательный анализ имеющейся информации, фактических данных, причинной связи отдельных фактов и обстоятельств;

- Установление достоверности, а также полноты обстоятельств и определение возможности получения дополнительных или новых доказательств в ходе расследования;

- Определение направления расследования с учетом ситуации, сложившейся в процессе проведения расследования;

- Определение перечня следственных мероприятий, требуемых реализации на определенной стадии расследования с целью проверки версий и установления подлежащих доказыванию обстоятельств;

- Выбор тактических приемов и технико-криминалистических средств, а также способов применения при проведении следственных действий;

- Применение результатов, полученных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности для соответствия предъявляемым требованиям.

При планировании расследования уголовного дела, осуществляемого по форме предварительного расследования, должны быть предусмотрены такие элементы, как:

- Общая и частная версия;

- Основания и подтверждения выдвинутых версий;

- Обстоятельства, которые необходимо подтвердить как в целом, так и на определенном этапе расследования;

- Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, а также последовательность их реализации;

- Время, место, тактические приемы проведения следственного действия; использование при его осуществлении технических средств и способов;

- Проведение других процессуальных действий (задержание подозреваемого лица, выбор мер пресечения, поручение проведения оперативно-розыскных действий органам дознания в письменном виде);

- Исполнители и сроки исполнения следственных мероприятий, зафиксированных в плане;

- Отметка об исполнении запланированного следственного мероприятия и результат его проведения;

- Аргументы обвиняемого лица, выдвинутые им в защиту, а также способы их проверки и результат;

- Дата уведомления окончания предварительного расследования в установленном порядке согласно статье 215 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации;

- Дату составления заключения об обвинении;

- Дата передачи уголовного дела с обвинительными решениями непосредственно прокурору;

- Меры с целью устранения обстоятельств, которые способствовали совершению преступного действия.

План расследования уголовного дела: задачи, особенности

Согласно принципу динамичности в начальный план при выполнении расследования должны быть внесены корректировки до момента окончания проведения предварительного расследования и удовлетворения иска о ходатайстве, поданного одним из участников следственного производства по уголовному по окончании ознакомления с имеющимися материалами.

Криминологическое прогнозирование

На практике зачастую возникают ситуации, когда при расследованиях составляется план под названием «Следственные мероприятия и оперативно-розыскная деятельность», которым предусмотрено указание задач, которые подлежат решению, а не обстоятельств, которые согласно статье 73 Уголовно-процессуального Кодекса подлежат подтверждению.

Такими задачами могут являться установление свидетелей; определение лиц, которые подлежат привлечению в качестве обвиняемых; определение стоимости украденного имущества; применение мер по вопросам возврата этого имущества собственнику.

Этот план должен быть согласован с начальником следственного органа, начальником уголовного розыска и утвержден руководителем органа дознания. Но такой план не соответствует положениям уголовно-процессуального законодательства, принципам планирования, а также составным частям плана расследования уголовного дела.

План расследования уголовного дела, по которому осуществляется процесс дознания, должен отражать в себе все установленные пункты вышеуказанного плана, а также быть дополнен:

- Доводами подозреваемого, задержанного по подозрению в совершении преступного деяния лица, а также осведомленного дознавателем о подозрении в совершении преступного действия, которые будут выдвинуты в сторону защиты;

- Методами осуществления проверки доводов и их результат;

- Датой составления акта об обвинении;

- Датой ознакомления обвиняемого лица, его защитника с актом об обвинении и материалами уголовного дела;

- Датой передачи материалов уголовного дела вместе с актом об обвинении прокурору;

- Перечнем мер, принятых для ликвидации обстоятельств, которые могли способствовать совершению преступного деяния.

Календарный и общий план как неотъемлемая составляющая в планировании расследований

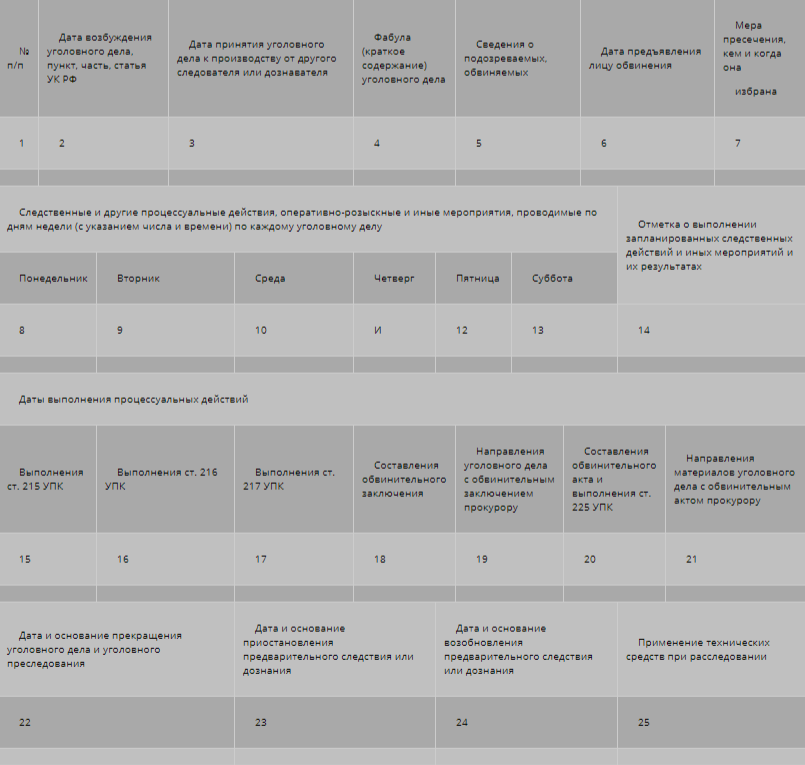

При проведении расследования нескольких уголовных дел, следователем или дознавателем создается сводный календарный план.

Необходимость данного плана обусловлена тем, что невозможно запомнить процессы расследования нескольких уголовных дел. В случае не составления этого плана, весь процесс расследования дел может оказаться безрезультатным.

Календарный план помогает следователю, дознавателю рационально распределять все процессуальные действия каждого уголовного дела в конкретной последовательности. В нем каждую неделю сводятся все запланированные действия следственного процесса, а также мероприятия, которые имеют отношение к уголовным делам, имеющимся в производстве.

Такой вид плана является важнейшей составляющей в процессе расследования, обеспечивающей уровень качества и эффективности проведения всех мероприятий в указанные сроки по всем уголовным делам, имеющимся в производстве.

План должен состоять из таких элементов:

Если уголовное дело оказывается сложным или является достаточно объемным, то предварительное расследование может быть передано следственной группе. Об этом издается постановление или в самом постановлении о возбуждении уголовного дела проставляется соответствующая запись.

Согласно части 2 статьи 163 Уголовно-процессуального Кодекса руководителем следственного органа принимается решение о проведении предварительного расследования. В постановлении указываются все следователи, на которых возложено проведения предварительного расследования, в частности и следователь, назначенный начальником следственной группы. К этой группе могут быть привлечены должностные лица органов оперативно-розыскной деятельности. Подозреваемый, обвиняемый должен быть уведомлен о составе следственной группы.

Согласно части 3 статьи 163 этого же Кодекса руководителем следственной группы принимается уголовное дело, организуется работа следственной группы и осуществляется руководство действиями других следователей. Следовательно, ответственность за объективное расследование по конкретному уголовному делу возлагается на руководителя следственной группы, а каждый участник несет ответственность за надлежащее исполнение следственных и иных процессуальных мероприятий.

Помимо календарного плана, составляется еще и общие план расследования, проводимого следственной группой. Его подписывает руководитель следственной группы и согласует с начальником следственного органа. В плане устанавливается, каким именно следователем и какие следственные мероприятия проводятся и какие процессуальные решения принимаются. На основе этого плана каждый членом следственной группы составляется собственный индивидуальный план проверки одной или нескольких версий, или расследования преступных действий в указанные общим планом сроки.

Каждому следователю в составе следственной группы предоставляются права, указанные в статье 38 УПК. И каждый из них обязан рассматриваться в качестве равноправного и полноценного участника процессуальных отношений, возникающих в ходе следственного расследования. Следователь вправе самостоятельно определять первоочередность действий и тактические приемы и технические средства, необходимый для достижения установленной цели. Так как абсолютно полная информация по уголовному делу сосредоточена у начальника следственной группы и им контролируется ход выполнения плана расследования, то следователю, перед принятием решения о проведении того или следственного действия, в обязательном порядке необходимо советоваться со своим непосредственным начальником.

По окончании процесса расследования, руководителем следственной группы составляется обвинительное заключение согласно требованиям статьи 220 Уголовно-процессуального Кодекса. Этот документ подписывается исключительно всеми участниками следственной группы и непосредственно руководителем.

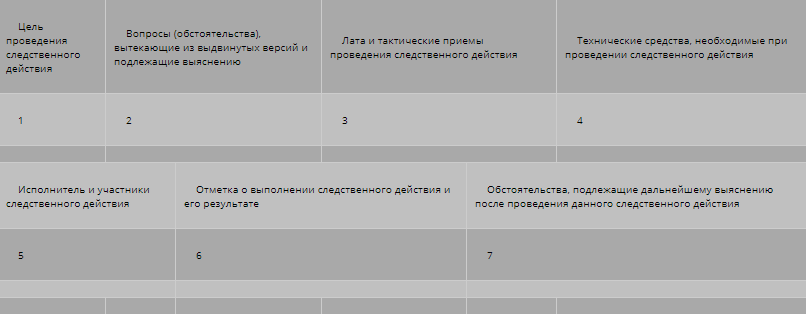

Для проведения отдельных следственных действий составляется отдельный план. Структура этого плана должна состоять из таких компонентов:

- Цель осуществления следственных действий;

- Вопросы, которые возникают на основании представленных версий и подлежат выяснению;

- Дата, время, а также тактические приемы реализации следственного действия;

- Технические средства, которые используются для фиксации хода и результатов проведения следствия;

- Запись о выполнении и итоговых результатах;

- Обстоятельства, которые подлежат последующему установлению по окончании проведения определенного следственного действия.

Положения процедуры предварительного дознания не отличаются от процедур предварительного расследования, поэтому вопросы по организации и планировании расследования следственной группы обязаны учитываться при проведении расследования группой дознавателей.

Этапы проведения расследования – классификация, особенности осуществления

Расследования, исходя из характера данных, объема и содержания этих данных, классифицируются на две категории:

- Первоначальный этап (с начала процесса возбуждения уголовного дела и до установления подозреваемого лица;

- Последующий этап (с момента допроса подозреваемого по подозрению или обвинению и до момента окончания дознания или предварительного расследования).

Первоначальный этап расследования

Определение 2

Первоначальный этап подразумевает собой планирование комплекса следственных действий вместе с мероприятиями оперативно-розыскного характера, которые направлены на обнаружение и закрепление следов совершения преступления и иных доказательств в максимально сжатые сроки, установление лиц, совершивших преступное деяние и доказательства преступления по «горячим следам».

Проведение следственных действий должно реализоваться на данном этапе незамедлительно, в обратном случае возможно утеря доказательств и усложнение процесса расследования.

Последующий этап расследования

Последующий этап включает в себя проведение следственных действий, а также дополняются, конкретизируются, уточняются собранные доказательства.

Такими действиями являться проверка показаний на месте преступления, следственный эксперимент, проведение допроса других свидетелей.

Следователем, по получении уголовного дела от органа дознания, должны быть тщательно изучены материалы дела и составлен план последующего этапа проведения расследования совершенного преступления. При составлении плана, следователь обязан руководствоваться обстоятельствами, которые были установлены по уголовному делу органом дознания и имеющимися доказательствами.

В плане последующего этапа расследования должны быть указаны такие составляющие элементы, как:

- Версии, в частности и версии обвинения, если оно не было издано;

- Доказательства, на основании которых выдвигались версии;

- Обстоятельства, подлежащие доказыванию;

- Перечень следственных и других мероприятий;

- Перечень тактических приемов проведения следственных действий;

- Исполнители, сроки осуществления следственных и иных мероприятий;

- Записи о результатах, которые были получены в результате проведение следственных мероприятий и других процессуальных действий.

Схематическое отображение планирования расследований

Планирование проведения расследований представлено в виде плана, составленного в письменной форме и вспомогательной документации в виде схем, таблиц, карточек, предоставляющей более полное представление об обстоятельствах и упрощающих планирование и процесс расследование.

Ниже представлены образцы планов расследования преступных действий.

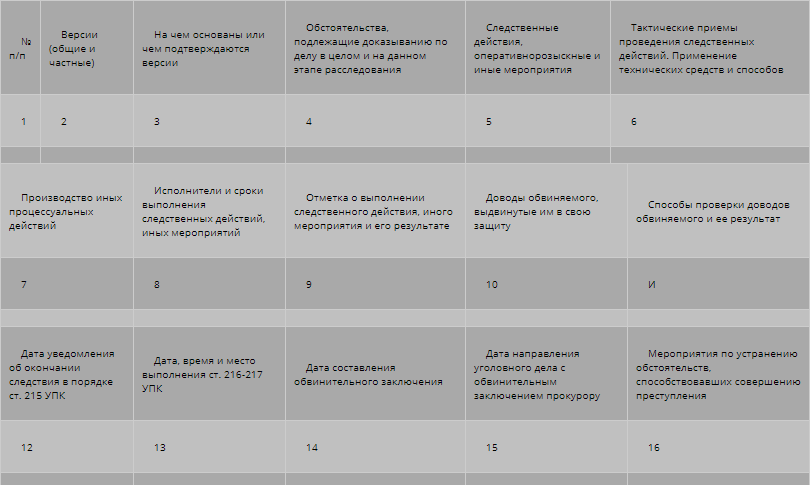

Далее представлен краткий план расследования уголовного дела №, возбужденного по факту совершения преступного действия, содержащего признаки преступления, предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которому обязательно предварительное следствие. Фабула уголовного дела.

Рисунок 1. Образец плана расследования №1

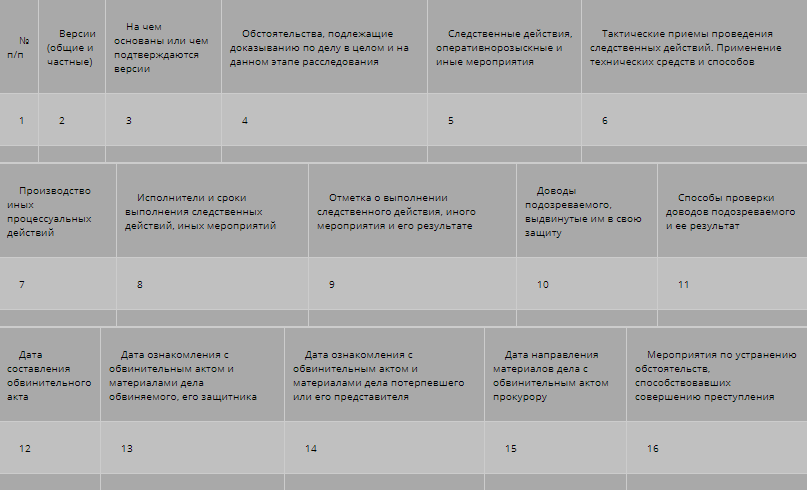

План расследования уголовного дела №, возбужденного по факту совершения преступного действия, предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которому проводится дознание в общем порядке. Фабула уголовного дела.

Рисунок 2. Образец плана расследования №2

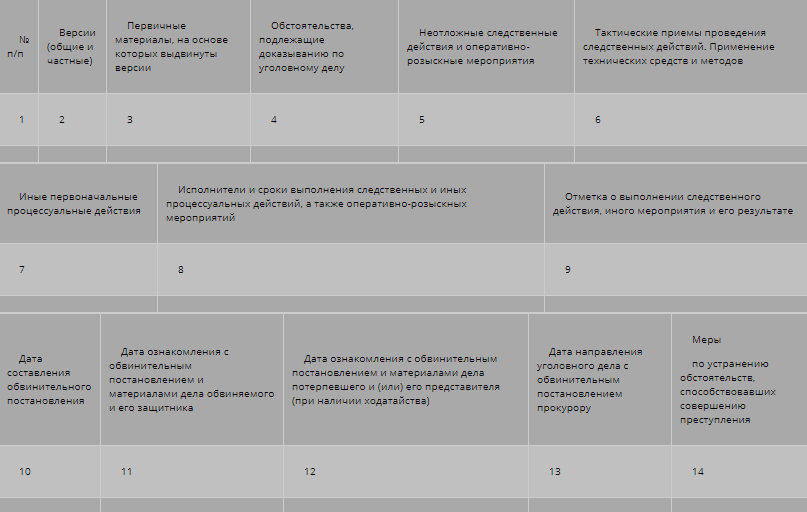

План расследования уголовного дела №, возбужденного в отношении конкретного лица по признакам преступления (фамилия имя отчество подозреваемого), предусмотренного пунктом, частью, статьей Уголовного Кодекса Российской Федерации. Фабула уголовного дела.

Рисунок 3. Образец плана расследования №3

Сводный календарный план расследования по группе уголовных дел, которые находятся в следственном производстве. Фабула уголовного дела.

Рисунок 4. Календарный план расследования

Рисунок 5. План производства следственных действий по уголовному делу

По уголовным делам и преступлениям, совершенными организованными преступными группировками, возможно применение схематического изображения осуществления следственных действий с помощью геометрических фигур. Их обозначают номерами по порядку и объединяют стрелками для выполнения в определенной последовательности и возможности внесения корректировок в связи с дополнительно появляющейся информацией. В каждого обвиняемого в уголовных делах такого характера следует применять схематическое изображение в отношении каждого обвиняемого.

Схемой должны быть отражены следующие данные:

- Фамилия и инициалы обвиняемого лица;

- Данные, которые характеризуют личность обвиняемого;

- Четкая формулировка обвинения;

- Доказательства, которые являются подтверждением предъявленного обвинения;

- Показания и доводы обвиняемого, выдвигаемые в сторону его защиты;

- Способы и результаты проверки доводов, предоставленных обвиняемым;

- Меры пресечения, которая будет применена в отношении обвиняемого;

- Поведение обвиняемого, его позиции, исходя из предварительного расследования.

Источник: zaochnik-com.com

Планирование расследования

![]()

Планирование расследования — сложный процесс по определению путей, способов средств и сроков успешного достижения заранее поставленной цели.

План расследования — комплекс информационных, тактических, организационных и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-розыскных, иных действий и тактических приемов.

Планирование расследования включает в себя как организационные, так и управленческие основы.

Являясь основным организационно-управленческим методом расследования, планирование выполняет свои функции по формированию оптимальных способов достижения намеченных целей с помощью рационального распределения имеющихся сил, времени, использования в случае необходимости дополнительных ресурсов. В плане расследования могут отражаться различные аспекты предстоящей деятельности. В связи с этим план расследования можно определить как комплекс информационных, тактических, организационно-управленческих и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства и конкретных исполнителей следственных, оперативно-разыскных, иных действий и тактических приемов.

Соотношение планирования и версии

Принципы планирования

Для того чтобы быть оптимальной, вся деятельность по планированию расследования должна соответствовать следующим принципам:

1) индивидуальность планирования, означающая обязательность учета особенностей данного уголовного дела и их отражение в содержании плана расследования. Этот принцип органически связан с творческим подходом, позволяющим успешно преодолевать упрощенчество, стереотипы и штампы. Принцип индивидуальности не отвергает целесообразность использования общих положений, типовых форм и универсальных приемов планирования;

2) своевременность планирования, которая означает принятие плановых решений в оптимальное время и позволяет эффективно реализовать намеченные действия и мероприятия;

3) динамичность планирования, отражающая обязательность учета постоянного развития следственных ситуаций. В принципе динамичности проявляется необходимость поиска и исследования новой информации, немедленного учета всех изменений, особенно в ситуациях риска и конфликтных. Однако гибкость планирования и необходимость быстрого внесения изменений в план не означает недооценки глубокого анализа исходных данных, творческого подхода к выполнению первоначально намеченных действий, если они не противоречат сложившейся по делу следственной ситуации;

4) конкретность планирования, обеспечивающая составление детальных и четких планов, эффективность их инструментальной функции. В плане не должно быть декларативных пунктов. Цели и задачи расследования, пути и средства их эффективного достижения формулируются конкретно и лаконично, с тем чтобы быть максимально понятными и удобными для выполнения. В то же время детализация плана — важная черта принципа конкретности — должна быть рациональной и не перерастать в нагромождение мешающих инициативе исполнителей ненужных мелочей. Так, например, нет необходимости отражать в плане очевидные операции, обусловленные навыками, профессиональными знаниями следователя, моральными требованиями и т.д.;

5) принцип реальности, означающий тесную связь построения версий с их фактическими базами, возможность их эффективной проверки путем выведения логических следствий и сопоставления с доказательствами. Требование реальности состоит также в тщательном и всестороннем учете действительных возможностей, позволяющих эффективно выполнять намеченные действия в установленные сроки путем максимального использования находящихся в распоряжении следователя ресурсов;

6) системность планирования, предполагающая координацию всех намеченных действий и мероприятий, в том числе и резервных вариантов тактического поведения, их общую направленность на достижение цели и промежуточных задач расследования, согласованность всех разделов и пунктов плана.

В криминалистической литературе упоминаются и такие принципы планирования, как полнота, обоснованность процесса, соответствие формы и содержания. Но эти принципы планирования и плана расследования не имеют самостоятельного значения и являются отдельными структурными элементами перечисленных выше принципов.

Структура планирования

Этапы процесса планирования

Первый этап планирования заключается в определении непосредственных целей расследования и выделении перечня подцелей. Для этого выведенные ранее из версий логические следствия, которые и являются целями и подцелями расследования, делятся на более мелкие и конкретные, приобретая удобную для планов форму вопросов или обстоятельств, подлежащих непосредственной проверке.

Третий этап состоит в учете всех средств, находящихся в распоряжении следователя, и их сопоставлении с задачами, определенными на предшествующих этапах. Следователь оценивает материально-технические, информационные, временнЫе и иные ресурсы с учетом возможностей их использования. В случае недостаточности ресурсов он привлекает дополнительные силы и средства или ставит вопрос о передаче части дел, находящихся в его производстве, другим следователям, или принимает меры по интенсификации деятельности, или же вынужден избрать вариант, связанный с продлением срока предварительного следствия.

Четвертый этап заключается в разработке вариантов (в том числе резервных) проведения процессуальных, оперативно-разыскных и других действий и анализе возможных результатов. На этом этапе планирования следователь осуществляет окончательный выбор и принимает решения. Разрабатывая эти решения, он должен использовать всю имеющуюся у него информацию, профессиональный опыт и знания с тем, чтобы планируемые им действия и мероприятия были наиболее эффективными. При разработке вариантов предстоящей деятельности следователь учитывает противодействие конфликтующего субъекта и возможность наступления негативного результата в ситуации тактического риска и в соответствии с проведенным анализом (в том числе и рефлексивным) принимает наиболее эффективные плановые решения.

Пятый этап планирования заключается в определении, во-первых, сроков выполнения намеченных действий и, во-вторых, непосредственных исполнителей. Именно здесь следователь принимает окончательное решение об организационно-управленческой структуре расследования и форме взаимодействия (следственная группа, следственная группа с привлечением к ее работе оперативных сотрудников, временное подключение следователей и оперативных работников для оказания помощи, выполнение ими отдельных поручений и оперативно-разыскных заданий, оказание содействия органами дознания при производстве процессуальных действий и т.д.).

Успешная реализация всех намеченных действий и мероприятий во многом зависит от определения их оптимальной очередности. При этом предпочтение отдается следующим мероприятиям:

а) несвоевременное проведение которых может привести к утрате доказательств, невозможности выявления носителей информации, усложнению установления подозреваемых и их задержания;

б) общим для проверки всех или нескольких версий (эпизодов);

в) без осуществления которых дальнейшая реализация плана становится затруднительной или даже невозможной, поскольку они служат информационной, организационно-управленческой или тактической базой для проведения последующих действий, в том числе выполняемых другими лицами (следственные поручения, разыскные, оперативные, ревизионно-проверочные задания и т.п.);

г) отличающиеся наибольшей трудоемкостью и длительностью проведения (строительные, бухгалтерские экспертизы, документальные ревизии, судебно-биологические исследования и т.д.), с тем чтобы следователь мог параллельно осуществлять и иные действия.

Виды планирования

Единый по своим принципам, целям и методам процесс планирования расследования в зависимости от характера организационно-управленческих и тактических задач может иметь пять основных уровней, которые можно рассматривать как виды планирования:

а) составление планов отдельного следственного действия (допроса, следственного эксперимента, обыска и т.д.);

б) планирование тактической комбинации;

в) формирование плана тактической операции (задержание расхитителей с поличным, установление личности убитого, выявление связей подозреваемого и т.д.);

г) планирование на отдельном этапе (первоначальный, последующий, завершающий) расследования;

д) планирование всего процесса расследования по уголовному делу. Следует отметить, что этот вид (уровень) планирования оптимален, как правило, в простых, непроблемных ситуациях, когда уже в начале расследования следователь с достаточной степенью вероятности предвидит дальнейший ход расследования.

Планирование тактической операции

Процесс планирования тактической операции включает:

а) определение ее непосредственной задачи;

б) установление и конкретизацию ресурсов, находящихся в распоряжении следователя, и соотношения их с непосредственными задачами;

в) разработку вариантов проведения следственных, организационно-подготовительных, оперативно-разыскных и других действий;

г) определение непосредственных исполнителей и сроков выполнения.

Планирование следственного действия

Планирование отдельного следственного действия состоит из трех стадий:

1) определение непосредственной задачи данного действия;

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным образом информационных, тактических и тактико-психологических, находящихся в распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью;

3) непосредственная разработка организационно-тактического содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических и иных приемов, определение условий и времени их реализации, оценка возможных результатов.

План расследования

Итог всего процесса планирования — готовый (сформированный) план расследования. Основными элементами плана расследования являются:

1) непосредственные цели, т.е. логические следствия, выведенные из принятых к проверке версий и конкретизированные в виде детальных вопросов, а также общеверсионные и вневерсионные обстоятельства, подлежащие установлению;

2) ресурсы, находящиеся в распоряжении следователя. Это прежде всего исполнители — работники следствия, дознания, эксперты, специалисты, общественные помощники и т. д. Сюда же следует отнести материальные средства — транспорт, связь, криминалистическую и иную технику;

3) следственные, оперативно-разыскные, подготовительные, прочие действия и мероприятия. При планировании учитывают возможность оптимального сочетания названных действий и мероприятий, их комплексное или раздельное, последовательное или параллельное выполнение, необходимость производства тактических операций и комбинаций;

5) сроки производства намеченных действий. Следователь должен учитывать это обстоятельство для того, чтобы избежать совпадения (наложения) во времени нескольких мероприятий, порученных одному и тому же исполнителю, а также спешки. Сроки должны определяться с учетом сложности и трудоемкости предстоящей работы, личных качеств исполнителя, возможного противодействия и иных факторов;

Техника планирования

1. Основной план расследования

Основной план расследования применяется по наиболее сложным делам, по делам о нераскрытых преступлениях.

Основной план расследования состоит из 2 разделов:

а) вневерсионные и общеверсионные обстоятельства

| Следственные действия | исполнители | сроки | примечания |

б) план проверки версий (таких разделов может быть несколько – по числу версий)

| Обстоятельства, подлежащие выяснению | исполнители | сроки | примечания |

2. Планы-«шахматки» (шахматные ведомости)

Это дополнительная форма планирования – дополняет основной план расследования, иллюстрирует его.

Такие планы применяются следователями для аккумулирования разрозненной информации.

Например: по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – эпизоды преступной деятельности или по горизонтали – ФИО подозреваемых, по вертикали – перечень обстоятельств, которые необходимо установить

3. Схемы (в различных вариантах)

Применяются, например, когда необходимо исследовать личность, установить связи лица или организации

4. Лицевые счета

Составляются на каждого обвиняемого. В виде карточек или компьютерных файлов.

Смотри также

- Следственная ситуация

- Версия

Источник: crimlib.info

28.Понятие, виды и принципы планирования расследования преступлений.

Под планированием предварительного следствия понимается мыслительная деятельность, направленная на определение объема, пределов и предмета исследования, обстоятельств совершенного преступления, последовательности производства следственных и иных действий. Плановое начало есть в сущности начало предвидения результатов предстоящих действий.Условия планирования – это совокупность опред. обстоятельств, факторов, знаний и умений, делающая планирования возможным-это : наличие исходной, хотя бы минимальной, информации; оценка сложившейся в момент планирования следств. ситуации и прогноз ее будущих изменений в результате реализации планируемых действий (такая оценка включ.и определение степени тактического риска: неизбежного или допускаемого; учет реальных возможностей, средств и методов достижения планируемой цели.Элементы планирования: анализ исходной информации; выдвижение версий и определение задач расследования; определение путей и способов решения поставленных задач;составление письменного плана и иной документации по планированию расследования; контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Планирования расследование преступлений преследует след.цели: 1) полнота, всесторонность и объективность расследования;2) экономичность расследования;3) согласование усилий следователя с усилиями др. служб органов внутренних дел и др. лиц, работающих по данному делу.

Принципы : 1)индивидуальность планирования. Для каждого уг.дела должен быть составлен свой план;2) конкретность. Должны быть четко опред. задачи, выясняемые вопросы, комплекс опред. мероприятий, точные сроки исполнения, исполнители;3) реальность – обоснованность выдвигаемых следств. версий, практич.выполнимость намеч. мероприятий, возможность соблюдения сроков;4) динамичность планирования – постоянная корректировка и дополнение плана расследования с учетом вновь полученной информации и изменения следств.ситуации.

Виды планирования: 1) планирование производства конкретного следств. действия;2) планирование расследования по отдельному уг. делу;

3) планирование расследования по несколькимуголовным делам, находящимся в производстве следователя.

Формы планов: 1) письменный:а) по версиям – составляется в виде таблицы, наименования ее столбцов: следственные версии и вопросы, подлежащие выяснению; следственные действия и другие мероприятия, подлежащие проведению по каждой следственной версии; сроки проведения; исполнители; примечание (отметка о выполнении);б) по многоэпизодным уголовным делам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с кратким описанием эпизода;в) по лицам – к плану, составленному по версиям, добавляется столбец с фамилией подозреваемого (обвиняемого); 2) мысленный (составляется на первоначальном этапе расследования).

В плане отд.следств. действия необходимо отразить: 1) цель следств. действия и вопросы, подлежащие выяснению;2) точное время проведения;3 место проведения;4 круг лиц, участвующих в этом следств. действии и оказывающих помощь следователю;5) технические средства, необходимые для фиксации его хода и результатов;6 тактика фиксации следственного действия;7 тактика проведения следственного действия;

8 несекретные оперативно-разыскные мероприятия. В плане отдельного следственного действия возможно отображение только отдельных тактических приемов и последовательность их проведения.При расследовании многоэпизодных дел, кроме планов, применяют вспомогательную документацию: схемы преступных связей подозреваемых (обвиняемых), карточки на обвиняемых (лицевые счета). В такой карточке должны быть отражены:1) формулировка обвинения;2) доказательства, подтверждающие обвинение (с обозначением листа дела);

3 доводы обвиняемого, приводимые им в свою защиту;4 результаты проверки утверждений обвиняемого;5 данные, характеризующие личность обвиняемого;6 вопросы, подлежащие выяснению;7) отметки о датах избрания меры пресечения, предъявления обвинения.

29.Понятие, виды, формы и принципы взаимодействия следователя и оперативных подразделений.

Под взаимодействием понимается согласованная деятельность следователя, оперативного органа и экспертно-криминалистического подразделения, предполагающая рациональное сочетание при расследовании преступлений процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых каждым из них в соответствии со своими функциями и в пределах представленных им по закону полномочий с использованием специальных знаний и технико-криминалистических средств.На каждом этапе расследования криминалистически значимая информация, поступающая в ходе ОРД, вызывает необходимость производства конкретных следственных действий

Формы взаимодействия: 1) процессуальное – регламентированное законодательством, которое дает право следователю давать письменные указания органу дознания:а) о проведении ОРМ;б) о производстве отдельных. действий;в) об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте;2) организационное, выработанное практикой и регламентир. подзаконными актами:а) направление следователю для разрешения вопроса о возбуждении уг.дела материалов для проверки по данным, полученным оперативно-разыскным путем;б) ознакомление следователя с результатами ОРМ, имеющих отношение к возбужд. и расслед.им уг. делам;в) согласов. планирование следств. действий и ОРМ по делу, находящемуся в производстве следователя;г) совместное обсуждение собранных по делу следственных и разыскных данных;д) создание следственно-оперативных групп для выезда на место происшествия;е) создание следственно-оперативных групп для раскрытия сложных и трудоемких уг. дел;ж) взаимное информирование о данных, представляющих интерес для следствия и ОРД.

ОРД(как форма взаимодействия) – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то ФЗ об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения защиты общества и государства от преступных посягательств.Задачи ОРД:

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, эконом. или эколог. безопасности РФ.При осуществлении ОРД проводятся ОРМ: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

К органам, оперативные подразделения которых имеют право осущ. ОРД, относятся: ОВД,ФСБ, фед. органы гос. охраны; таможня; Служба внешней разведки ; ФС исполнения наказаний; органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.Оперативно-разыскная деятельность является основной формой взаимодействия органов следствия с органами дознания и другими правоохранительными органами, экспертными учреждениями, общественностью. Это объясняется тем, что этот вид деятельности является основным для органов следствия.Следователь взаимодействует с экспертами в таких случаях: 1) в ходе осмотра места происшествия;2) в процессе подготовки и сбора материалов, необходимых для экспертных исследований;3) в ходе проведения экспертных исследований;4) при производстве допроса и других следственных действий.

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы подразделяются на единоличные, комиссионные и комплексные. Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную — комиссия, состоящая из двух или более экспертов одной специализации.

Комплексной 12 вляяется экспертиза, в которой эксперты, специализирующиеся в разных классах или родах судебных экспертиз, заняты совместным решением одних и тех же вопросов и формулированием общего вывода. Выводы, сделанные каждым экспертом самостоятельно, без участия специалистов в иных областях знаний, подписываются им единолично.

Выводы по общим вопросам, которых, как правило, в комплексных экспертизах немного, подписывают все участвовавшие в производстве экспертизы судебные эксперты. При этом предполагается, что каждый из участников комплексной экспертизы помимо узкой специализации обладает знаниями в пограничных областях наук, которые использовались при даче заключения. Примером такой экспертизы может являться комплексная трасологическая и автотехническая экспертиза, назначенная для установления механизма дорожно-транспортного происшествия. В принципе, возможно выполнение комплексной экспертизы и одним экспертом единолично, если он обладает специальными познаниями в различных родах и классах судебных экспертиз.

32.Понятие, виды и общие правила следственного осмотра.

Осмотр – исследование обстановки места происшествия, обнаружение и получение данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления.Принципы проведения осмотра: 1) своевременность осмотра.

Осматрив. объекты под воздействием объективных и субъективных факторов могут быстро изменяться, поэтому очень важно, чтобы любой вид осмотра проводился как можно скорее после получения сообщения о происшествии, поскольку это способствует предотвращ.утраты вещественных доказательств;2) объективность и полнота осмотра. При проведении осмотра следователь не должен поддаваться первому впечатлению о сущности происшедшего события, а обязан беспристрастно исследовать все возможные версии.

Проведение осмотра под впечатлением какой-либо одной версии может отрицательно сказаться на результатах расследования. Полнота осмотра предполагает определение и реализацию всего комплекса вопросов, доступных для разрешения с помощью этого следств.действия, а не только тех из них, которые кажутся в момент осмотра главными, основными.

Она также указывает на необходимость обнаружения при его проведении всех имеющихся следов и иных объектов, могущих иметь значение вещественных доказательств, независимо от кажущейся их важности или незначительности;3) планомерность осмотра. Любой осмотр должен проводиться по плану и в опред.последовательности.

Несоблюдение этого принципа, перескакивание при обследовании объекта с одного участка на другой могут отрицательно сказаться на сборе необх. информации;4) единое руководство осмотром. Следств. осмотр – это сложное следств. действие, при проведении кот. нередко участвуют неск. следователей, оперативных работников, прокурор, другие сотрудники правоохр.органов.

Все это требует четкой организации взаимодействия между всеми участниками осмотра. Оно может быть обеспечено лишь при едином руководстве осмотром. По закону такое руководство возлагается на следователя, но при необходимости его может взять на себя надзирающий за следствием или дознанием прокурор. Руководитель распределяет обязанности между участниками осмотра, контролирует выполнение поставл.перед ними задач.

Цели следств.смотра: 1) обнаружение следов преступления;2 выяснение др.обстоятельств, имеющих значение для выдвижения версий и розыска преступника, или получ. данных об обстоятельствах, способств. совершению преступления.Классификация следств.осмотра: 1) по объектам осмотра:места происшествия; жилища;наружный осмотр трупа; предметов и документов;животных; трансп. средств;помещений и участков местности, не явл. местом происшествия;з) осмотр растений;и) освидетельствование;2) по последовательности производства следств. осмотра:а) первоначальный; б повторный;3) по объему производства следственного осмотра:основной; дополнительный (осматривается не весь объект, а только его часть).

33.Подготовка к осмотру места происшествия.

Следственный осмотр всегда производится следователем лично и в присутствии понятых, в случае если найти понятых невозможно (проведение осмотра в малонаселенных местностях или если проводится в опасных для жизни и здоровья условиях), то об этом в протоколе делается соответствующая запись. Следователь – ответственный распорядитель, руководитель и основной исполнитель всех производимых в процессе осмотра действий; он ответственен за всестороннее, полное и объективное проведение осмотра, за точное выполнение предписаний закона.

Следователи практикуют проведение осмотров мест происшествия при участии оперативных работников, других сотрудников милиции. Прибыв на место происшествия раньше следователя, последние принимают меры к охране и оцеплению места происшествия, не нарушая обстановки и расположения предметов. Не ожидая прибытия следователя, работники милиции принимают меры по оказанию помощи пострадавшим, преследованию преступников по горячим следам, выяснению личности потерпевшего, установлению очевидцев преступления и т. п.

Подбор понятых осуществляется на общих основаниях. Исключение составляет осмотр почтово-теле-графной корреспонденции, при проведении которого понятые подбираются из числа работников почтово-телеграфного учреждения.

Вопрос об участии в осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля решается в зависимости от того, будет ли способствовать участие этих лиц успешному отысканию следов преступления, предметов или документов, а также более точному установлению обстановки на месте происшествия. Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший вправе ходатайствовать о допуске к участию в осмотре.

Участвующий в осмотре специалист помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и сохранении доказательств, в фиксации результатов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопросам, требующим специальных познаний, но, так как он не является экспертом, он не дает заключение экспертизы, а его мнение является вспомогательным для следователя, т. е. он может его не использовать в расследовании.

Следователь в случае необходимости может предупредить участников осмотра об ответственности за разглашение результатов осмотра.

Ход и результаты осмотра должны быть зафиксированы в протоколе. В протоколе осмотра все действия следователя, все обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

Если в процессе осмотра следователь встречается с предметом, функциональное назначение которого ему незнакомо, то он должен подробно описать этот предмет без выдвижения предположений о его назначении. После этого для установления функционального назначения предмета назначается экспертиза или приглашается специалист.

Не допускается выдвижение в протоколе каких-либо версий о происшедшем, даже если они лежат на поверхности. В протоколе только в хронологическом порядке отмечаются обнаруженные факты и действия следователя и лиц, участвующих в проведении осмотра.

34.Стадии осмотра места происшествия.

Осмотр м.п.— неотлож. следств. действие, произв. с соблюдением процесс. правил об осмотре, предусм.УПК РФ, в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и др. веществ. доказ-ств, выяснения обстановки происшествия и др. обстоятельств, имеющих значение для дела. Состоит в непосред. восприятии следователем места, в котором совершено преступление, с целью ретроспективного понимания сущности происшедшего события.При О.м.п. следователь стремится получить ответы, как минимум, на след.вопросы: имело ли место преступление; что происх. на месте преступления; сколько лиц участвовало; каковы мотивы преступников; когда и как долго происходило событие преступления; каковы взаимоотношения между преступником и жертвой; кто совершил преступление; явл. ли место обнаружения трупа местом преступления; какой ущерб причинен преступлением; какие следы и объекты подлежат изъятию и м.б. приобщены к делу в качестве веществ. доказ-ств; кто явл. свидетелем-очевидцем по делу?

Для получения ответов необх. тщател. осмотр и анализ обстановки, обнаружение, фиксация и исследование следов, осмотр трупа, а также получение и анализ доп.информации -показаний свидетелей, подозреваемого, потерпевшего.На стадии общего осмотра следователь получает информацию об окружающей место происшествия обстановке, в т.ч. о находящихся в непосредств. близости от места происшествия объектах, трансп. коммуникациях, устанавливает режим работы потерпевшего или организации, наличие запасного выхода, охран. сигнализации, ее состояние.

Затем опред-ся границы О.м.п., точки его начала и окончания, объекты, подлежащие наиболее тщательному осмотру (в т.ч. те, на кот.м.б. оставлены следы). Поскольку, возможно, преступник использовал трансп. средство, нужно осматривать не только непосредств. место происшествия, но и прилегающую территорию (двор, приусадебный участок ), где м.б. найдены следы транспортного средства, предметы, оставл.преступником, и т.п.

На стадии детального О.м.п. иногда осущ. по спирали от периферии к центру (эксцентрический метод). На открытой местности примен.фронтальный (линейный метод), когда местность осматр-ся людьми, выстроен. в одну линию с целью обнаружения указ. следователем и др. объектов.

Перед началом детального осмотра следователь опред. место для понятых с тем, чтобы они могли наблюдать за ходом осмотра, но не оставляли своих следов на месте происшествия и не мешали осмотру. При детальном осмотре следователь с применением технико-кримин.средств изучает каждый объект, при необходимости делает узловую и детальную съемку, производит измерения.

Особенно внимательно исследуются предметы, кот. мог касаться преступник, на кот. он опирался и наступал, т.к. на них можно обнаружить следы пальцев, обуви, разл. микрочастицы. Обращают внимание на кусочки почвы, разл. частицы, кот. преступник мог привнести в обстановку места происшествия. Образцы таких вещ-в изымаются и приобщаются к протоколу.На заключит.стадии следователь подводит итоги О.м.п.: анализирует его рез-ты, убеждается в полноте и эффект-ти след.действия. Рез-ты осмотра оформл. протоколом.

Источник: studfile.net