Первым вариантом психологии как самостоятельной науки явилась физиологическая психология В. Вундта (1832 – 1920). Свои исследования он начал в Гейдельбергском университете в области восприятия. Из них составилась книга «Очерки по теории восприятия» (1862). В этих «Очерках» Вундт развивает идеи о психологии как экспериментальной науке. В вышедших в 1863 г. «Лекциях о душе человека и животных», где наряду с экспериментом в качестве источника психологического исследования

В. Вундт называет анализ продуктов человеческого духа (впоследствии – психология народов).

Так, к началу 60-х гг. складывается программа психологии, объединяющая два метода – экспериментальный и культурно-исторический. Вышедшие в 1874 г. «Основания физиологической психологии» В. Вундта явились началом психологии как самостоятельной науки. Ее объектом объявляются те процессы, которые доступны одновременно и внешнему, и внутреннему наблюдению. Они имеют как физиологическую, так и психологическую сторону, поэтому не могут быть объяснены ни только физиологией, ни только психологией: это ощущения и простейшие чувствования.

Экспериментальная психология Вундта. Психология

По методу физиологическому психология есть психология экспериментальная. Начиная с 1875 г. В. Вундт действовал в Лейпцигском университете. Здесь в 1879 г. он создал психологическую лабораторию, на базе которой через два года (1881) был создан Институт экспериментальной психологии, превратившийся впоследствии в международный центр подготовке психологов. Здесь учились Э. Крепелин, Г. Мюнстерберг,

К. Марбе, Т. Липпс (Германия), Э. Титченер (Англия), Ф. Энджелл, Ст. Холл (Америка), В.М. Бехтерев, В.Ф. Чиж, Н.Н. Ланге (Россия).

Так сложилась школа В. Вундта, от которой начинается история психологии как самостоятельной науки.

Однако не вся психика поддается экспериментальному изучению. Исследование высших психических процессов требует других методов. В качестве таковых В. Вундт называл анализ продуктов человеческого духа, которые являются продуктом общения множества индивидов: языка, мифов, обычаев. Эту часть психологии он назвал психологией народов, противопоставив ей индивидуальную экспериментальную психологию. С введением В. Вундта двух психологий, отличающихся по содержанию и методам, различно ориентированных – на естествознание и науки о духе, происходит раскол единой науки, который явился одной из причин и характерной чертой открытого кризиса, разразившегося в психологии в начале второго десятилетия XX в.

Возникновение психологии развития

Первая проба подробного и последовательного описания психического развития ребенка связана с именем немецкого философа Тидемана, опубликовавшего в 1787 году «Наблюдения за развитием душевных способностей ребенка».

Отцом детской психологии по праву считается английский эмбриолог и психолог В.Прейер. Если до него исследовали отдельные проблемы и давали беглые эскизы развития психики ребенка, то Прейер взялся за целостный анализ проблемы и систематическое наблюдение. В его книге «Душа ребенка» (1882) давалось описание психического и биологического развития ребенка с рождения до трех лет.

Опыты Вунда. Сознание как предмет психологии.

В 20 гг. 20 века психология развития оформилась как отрасль психологических знаний, как самостоятельная наука.

Истоки психологии развития как науки:

1. Развитие философских теорий

2. Открытия эволюционной биологии в 19 в.

3. Социально-исторические изменения

4. Развитие естественных и гуманитарных наук

60-70 гг. 20 в. — термин «психология развития» прочно утвердился в мировой науке (синоним — генетическая психология).

Психология развития (возрастная психология) охватывает жизнь на всем ее протяжении, от младенчества до старости. В нее входят детская и юношеская психология, психология зрелого возраста и геронтология (в психологической ее части). Психология развития (Возрастная психология) — отрасль психологии, изучающая психологические изменения человека по мере взросления. Она состоит из трех подотраслей: геронтопсихологии, детской психологии, пре- и перинатальной психологии. Исследует психику и человеческий организм во все возрастные периоды и на всех стадиях, принимая во внимание биологические, антропологические, социологические и психологические факторы, влияющие на его развитие.

Источник: cyberpedia.su

В. Вундт: программа построения психологии как самостоятельной опытной науки

Задача психологии, как и всех других наук, состоит, по Вундту, в том, чтобы: а) выделить путем анализа исходные элементы; б) установить характер связи между ними и в) найти законы этой связи. Анализ означал расчленение непосредственного опыта субъекта. Это достигается путем интроспекции, которую не следует смешивать с обычным самонаблюдением.

Интроспекция – особая процедура, требующая специальной подготовки. К элементам сознания относятся чувства (эмоциональные состояния). Согласно гипотезе Вундта, каждое чувство имеет три измерения: а) удовольствия – неудовольствия, б) напряженности – расслабленности, в) возбужденности – успокоения.

Простые чувства как психические элементы варьируют по своему качеству и интенсивности, но любое из них может быть охарактеризовано во всех трех аспектах. Стремясь отстоять самостоятельность психологической науки, Вундт доказывал, что у нее имеются собственные законы, а изучаемые ею явления подчинены особой «психической причинности».

В поддержку этого вывода он ссылался на закон сохранения энергии. Материальное движение может быть причиной только материального же. Для психических явлений существует другой источник, и они, соответственно, требуют других законов. К этим законам Вундт относил: принципы творческого синтеза, закон психических отношений (зависимость события от внутренних взаимоотношений элементов – например, мелодии от отношений, в которых находятся между собой отдельные тона), закон контраста (противоположности усиливают друг друга) и закон гетерогенности целей (при совершении поступка могут возникнуть не предусмотренные первоначальной целью действия, влияющие на его мотив).

Задача науки усматривалась Вундтом в изощрении этого метода путем использования специальных экспериментальных приборов. Попытка найти собственный предмет психологии, отличающий ее от других наук, обернулась мнением о замкнутом в себе сознании. Вундт справедливо считал, что психология не вправе была бы претендовать на самостоятельное научное значение, если бы она не изучала и не открывала особые причинные факторы, которые, определяют динамику ее процессов. Но его воззрение на психическую причинность свелось к той версии, что регулярное и законообразное течение психических процессов детерминировано ими же самими. Зависимость сознания от внешних объектов, обусловленность психики деятельностью головного мозга, включенность психической жизни индивида в мир социальных связей – все это устранялось из сферы научного анализа.

Психология как учение об интенциональных актах сознания (Ф. Брентано)

Предметом психологии являются психические феномены как акты — видения, слышания, суждения и т. п. Но акт не имеет смысла, если он не направлен на объект. Акт интенционально содержит в себе что-то как объект, на который он направлен.

Поэтому основная характеристика психологических актов, по Брентано, заключается в том, что они обладают имманентной предметностью, т. е. всегда направлены на объект. Сознание есть всегда сознание.

Но каждый акт содержит в себе объект как свой предмет особым способом: «В представлении что-то представляется, в суждении что-то признается или отвергается, в любви любится, в ненависти ненавидимо, в желании желаемо и т. д.». Предметы, в смысле Брентано, обладают не реальным материальным, а интенциональным бытием. Это идеальные объекты, которые сами находятся в душе.

Брентано как бы помещает весь предметный мир в душу человека. Соответственно способу отношения к предмету Брентано производит классификацию духовных актов на три вида: акты представления, акты суждения, акты чувства. В представлении предмет является — презентируется — сознанию. Модификациями этого акта являются восприятие, воображение, понятие.

Среди всех психических актов представлению принадлежит ведущая роль. «Ни о чем нельзя судить, ничего нельзя желать, ни на что нельзя надеяться, ничего нельзя бояться. если нечто не представлено». Суждение — другой вид отношения к объекту.

В отличие от традиционного ассоцианизма, в котором суждение понимается как объединение или разъединение представлений, по Брентано, в суждении объект мнится как истинный или ложный. В актах чувства субъект относится к своему объекту как к добру или злу. Этот класс психических феноменов охватывает также желание и волю.

Учение о чувствах Брентано положил в основу своих этических представлений. Выделяя три вида актов, Брентано подчеркивал их единство в целостной душевной жизни, в отличие от физического мира, в котором объекты могут существовать как отдельные вещи. Многообразие же соответствующих актов ощущения, видения, слуха, ощущений тепла и запаха и вместе с ними одновременные желания и чувствования и размышления, как и внутреннее восприятие, которое «. дает нам о них все знание, мы вынуждены охватывать как частичные феномены одного единого феномена. »!. Сознание в единстве его актов Брентано сравнивает с рекой, в которой одна волна следует за другой. В психологии интенциональных актов поставлены три важных вопроса психологии сознания — предметности, активности и единства.

Дата добавления: 2018-04-04 ; просмотров: 685 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Предмет и метод эмпирической психологии сознания. Программа построения психологии как самостоятельной науки В.Вундта

Как мы говорили в предыдущем параграфе, к концу XVII в. в работах многих мыслителей складывается обоснованное мнение, что непосредственным предметом эмпирического исследования в психологии должны быть явления сознания, тогда как вопросы о сущности души (существование которой признавали и Р.Декарт, и Дж.Локк) не имеют значения для эмпирического изучения психических процессов. Главным (а может быть, даже единственным) методом их изучения был метод «внутреннего восприятия» того, что происходит у человека в его собственном уме, рефлексии, или интроспекции, как стали говорить впоследствии. При этом любой психический процесс считался в интроспективной психологии осознанным (Дж.Локк не мог себе представить, что человек, ощущающий что-либо, может не знать об этом ощущении, т.е. не осознавать его, не отдавать себе в нем отчета). Эта общая

‘ Разведение в сознании (и в психике вообще) двух его сторон — образной и процессуальной (деятельностной) — принадлежит к фундаментальнейшим положениям психологии как науки.

позиция разделялась всеми сторонниками интроспективной психологии, несмотря на различия (иногда довольно существенные) конкретных психологических концепций разных авторов внутри этого направления, которое стало в психологии господствующим вплоть до начала XX в. Именно в рамках интроспективного направления были предложены две ставшие наиболее известными программы построения психологии как самостоятельной науки. Эти программы были выдвинуты практически одновременно в Германии В. Вундтом и в Австрии Ф. Брентано.

Отделение психологии от философии и других наук было подготовлено развитием эмпирических и экспериментальных исследований физиологии нервной системы и органов чувств, попытками измерения (пусть даже косвенного, как это было у Г. Т. Фех-нера) некоторых параметров психических процессов и др. [33], [143]. Конечно, это отделение было не одномоментным событием, однако существует условная дата рождения психологии как самостоятельной науки. Это 1879 год — год появления в Лейпциг-ском университете первой в мире лаборатории экспериментальной психологии. Эта лаборатория была открыта немецким физиологом, философом и психологом Вильгельмом Вундтом (Wundt, 1832—1920), который организовал ее работу на основе предложенной им программы построения психологии как самостоятельной науки (обнародованной в 1873—1874 гг.) и создал большую психологическую школу, в которой обучались и воспитывались будущие психологи разных стран мира (Э.Титченер, С. Холл, О.Кюльпе, Ф. Крюгер, Э. Мейман, Г. Мюнстерберг, Н.Н.Ланге и др.). Знаменитый советский физиолог, психиатр, невролог и психолог В. М. Бехтерев также учился в свое время у В. Вундта.

Эта программа базировалась на самой распространенной в интроспективной психологии точке зрения на сознание как «совокупность сознаваемых нами состояний» (т. е. на первый план выходило понимание сознания как «картины мира», как «образа»). Именно так (как совокупность сознаваемых состояний) определял сознание В. Вундт в одной из своих работ. Он считал, что психология как наука о сознании должна решать следующие задачи: 1) описание свойств сознания, 2) выделение структурных составляющих сознания (элементов сознания), 3) установление связей между элементами, 4) нахождение законов психической жизни. Для решения этих задач он использовал эксперимент, однако введение экспери-

мента не только не исключало интроспекцию, а, напротив, предполагало строго контролируемое ее применение.

Для иллюстрации приведем несколько экспериментов В.Вундта [16]. В качестве экспериментального прибора он использовал хорошо известный музыкантам метроном. В. Вундт установил ряд свойств сознания, используя самонаблюдение испытуемого, который должен был описывать субъективные переживания, возникающие у него при слушании звуков метронома. Во-первых, он обратил внимание на то, что трудно слышать удары маятника метронома одинаковыми по силе (хотя объективно они совершенно одинаковы), что условно может быть передано словами «тик-так» или «так-тик». В результате этого эксперимента В. Вундт сделал вывод, что сознание ритмично по своей природе.

В другом эксперименте он определил так называемый объем сознания. Испытуемому предъявлялся ряд ударов метронома, следовавших друг за другом с интервалом в 1 — 1, 5 с, и спустя очень небольшое время после него — новый ряд ударов. Испытуемый должен был по непосредственному впечатлению (не считая числа ударов) сказать, одинаковы данные ряды или какой-либо из них длиннее.

Как правило, если число ударов в каждом из рядов не превышает шестнадцати (воспринимаемых при обычных условиях как восемь пар) звуков («тик-так» или «так-тик»), тождество или различие рядов по длине замечается испытуемым. При большей величине рядов испытуемый затрудняется с определением равенства или неравенства рядов по длине. Значит, констатировал В. Вундт, мы измерили объем сознания, равный количеству элементов, которые субъект может осознавать как единое целое за один акт перцепции (т.е. восприятия). В упомянутых экспериментах В. Вундта этот объем был равен восьми парам звуков. Если «укрупнить» единицы сознания при некотором усилии со стороны субъекта (единицей сознания может выступить не пара звуков, а восемь), то общее количество звуков, осознаваемое как единое целое, увеличивается до 40.

В. Вундт установил, что содержащиеся в сознании элементы не осознаются одинаково: одни из них воспринимаются более ясно и отчетливо, чем другие. Ясность впечатления означает его «субъективную» силу, отчетливость — отличие от других.

Если слушать подряд удары метронома, то можно заметить, что наиболее ясно воспринимается только что прозвучавший удар, менее ясно и отчетливо — предыдущие удары, а некоторые из них прозвучали настолько давно, что впечатление от них уже исчезло из сознания испытуемого. Используя термины других исследователей (в частности, Г.Т.Фехнера), В.Вундт говорил о том, что это впечатление «погрузилось под порог сознания». Что такое отчетливость впечатления — на этом примере трудно продемонстрировать, поскольку звуки метронома объективно ничем друг от друга не отличаются. А вот если взять такие объективные раздражители, которые имеют различия, тогда можно попробовать изучить, как могут отличаться друг от друга соответствующие им субъективные впечатления по степени их отчетливости.

Для исследования В.Вундт использовал прибор под названием тахистоскоп (от греч. tachiste — как можно скорее и scopeo — смотрю), с помощью которого испытуемому предъявлялась табличка из букв на очень короткое время. Сначала испытуемый смотрел на белую ширму, в середине которой была точка — на ней испытуемый должен был сосредоточить свое внимание.

Затем на очень короткое время ширма сдвигалась. Внимание испытуемого направлялось на табличку из букв, а затем ширма вновь закрывала эту табличку. Сколько букв может испытуемый различить при одном акте апперцепции (акте сосредоточения внимания на объекте)? Оказалось, что количество букв, которые субъект может воспринять так, чтобы при этом каждая из них осознавалась ясно и отчетливо (т.е. распознавалась испытуемым, а не просто виделась), довольно небольшое — выше шести это число не поднималось.

С помощью данной процедуры В. Вундт определил объем внимания, который гораздо меньше, чем объем сознания. Анализируя далее внимание, он констатировал, что фиксационная точка внимания (т.е. точка максимального сосредоточения внимания) не совпадает с точкой фиксации взора (т.е. человек может смотреть на одну точку или букву, а обращать внимание на другую).

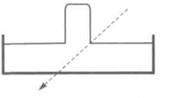

Все эти моменты находят отражение в предложенной В. Вунд-том модели сознания (рис. 4). Сознание может быть представлено в виде двух концентрических окружностей с точкой посередине (центром окружностей). Этот центр — фиксационная точка внимания. Концентрическая окружность поменьше — поле внимания, отграниченное от более широкого поля — поля сознания — порогом внимания.

Большая окружность — поле сознания, ограниченное порогом сознания. Те содержания, которые не «помещаются» в сознание, выходят за его порог и перестают существовать не только как осознаваемые, но и как психические явления. Таким образом, В. Вундт разделял общую позицию интроспективной психологии в том, что нет никаких психических явлений, которые не осознавались бы.

В подобной модели сознание предстает в виде сцены, которая имеет круглую форму и в целом освещена (в центре в большей степени, чем по ее краям). На эту сцену поднимаются и с нее сходят различные содержания сознания — элементы сознания и более сложные образования, составленные из элементов. Попадая в более освещенное поле, содержания сознания попадают в поле внимания, т.е. становятся воспринимаемыми субъектом более ясно и отчетливо, чем другие содержания сознания. Элементами сознания В. Вундт считал ощущения и простейшие чувствования — так он называл элемен-

Рис. 4. Модель сознания, по В. Вундту

тарные эмоциональные явления (удовольствие — неудовольствие, напряжение — разрядка, возбуждение — успокоение). Каждый элемент имеет два свойства: качество и интенсивность.

Ученик В. Вундта Эдвард Брэдфорд Титченер (Titchener, 1867—1927) помимо ощущений’ и чувствований считал элементами сознания еще и представления («следы прежних ощущений»). Он предлагал более строгий метод интроспективного анализа — метод аналитической интроспекции. При этом типе интроспекции испытуемый должен был научиться выделять сенсорную мозаику сознания, не совершая «ошибки стимула», которая очень характерна для «наивных испытуемых» и не должна появляться у настоящих профессиональных психологов, исследующих сознание как сумму сознаваемых нами состояний.

Согласно Э.Титченеру, ошибка стимула означает, что наблюдатель вместо описания состояний собственного сознания начинает, как правило, описывать внешний объект (стимул) как таковой: «Мы так привыкли жить в мире объектов, мы так привыкли облекать мысль в популярные выражения, что нам трудно усвоить чисто психологическую точку зрения на интенсивность ощущения и рассматривать сознание так, как оно есть, независимо от его отношения к объективному миру» [120, 169].

1 В качестве свойств ощущений Э.Титченер выделял качество, интенсивность, отчетливость и длительность.

ПО

Э.Титченер в принципе был согласен с «концентрической моделью» В.Вундта, однако, с его точки зрения, она не учитывала возможных изменений состояний сознания во времени. Поэтому он представлял сознание в виде «двухуровневого» потока (рис. 5), верхний «уровень» которого включает в себя ясные содержания сознания, нижний — смутные. Э.Титченер предполагал, что в этом потоке постоянно происходит процесс перехода одних состояний сознания с верхнего на нижний уровень и наоборот 1 .

Перед нами — одна из моделей сознания, предложенная в рамках интроспективной психологии. В основе этого направления лежала декарто-локковская концепция сознания, в которой сознание считалось замкнутым в себе миром субъективных явлений. Так понимаемое сознание выступало для В. Вундта и Э.Титченера предметом исследования.

Оно изучалось методом особой, изощренной интроспекции, расчленяющей сознание на элементы. При этом сознательное отождествлялось с психическим (существование бессознательных психических процессов отрицалось).

Кроме того, для структурализма (впрочем, как и для концепции В. Вундта) характерен отчетливый элементаризм — стремление расчленить сознание на элементы, далее неделимые «атомы» сознания, а затем собрать из них более сложные содержания. При этом поскольку данные элементы имели сенсорную (чувственную) природу, постольку для этого направления интроспективной психологии был характерен отчетливо выраженный сенсуализм (нет никаких сознательных процессов, невыводимых из ощущений и несводимых в конечном итоге к ним).

Наличия в сознании иных — несенсорных — содержаний не допускалось. Сами ощущения возникают безо всякой активности со стороны субъекта — как только предмет появится перед глазами (эта позиция может быть обозначена как механицизм). Механицизм чувствуется также в объяснении сложных явлений сознания, возникающих из простых путем установления ассоциативных связей между ними. Впрочем, в концепции В. Вундта кроме ассоциативных представлены и апперцептивные связи, однако для понимания сути этих связей необходимо обратиться к истории возникновения данных понятий в психологии.

Рис. 5. Модель сознания, по Э.Титченеру

1 Далее мы встретимся с метафорой «поток сознания» у В.Джемса. При внешнем сходстве двух терминов у Э.Титченера и В.Джемса имеются существенные расхождения в понимании «течения» сознания. Титченеровская концепция «течения» не выходит за рамки структурализма. Он описывает это течение как перемещение содержаний сознания из одного уровня осознания на другой с течением времени. Для В.Джемса поток сознания — это процесс, функция, активность, характеризующаяся, в частности, избирательностью, субъектностью и т.д.

Источник: studopedia.info