Структура подсистемы «Программно-математическое обеспечение» строится в соответствии с составом и характером решаемых задач системы. Программно-математическое обеспечение АИС — это совокупность математических моделей, универсальных и специальных программ, реализующих решение задач АИС.

Математические модели имеют большое значение. Они составляют принципиальную основу алгоритмизации экономических задач, разработки на их основе программного обеспечения и функционирования АИС. Математическая модель АИС — это отображение существенных характеристик экономической задачи, решаемой в рамках АИС программными средствами. Обычно в составе подсистемы имеется комплекс моделей. Комплекс математических моделей включает, как правило, обобщенную модель АИС, а также частные (маргинальные) модели определения и уточнения комплекса задач АИС.

В состав программного обеспечения АИС входят следующие основные виды программ:

Операционные системы. ОС составляет базу функционирования ЭВМ в контуре АИС. Без нее не может работать ни один компьютер. Операционная система — это программный комплекс, обеспечивающий управление выполнением программ задач пользователя, вводом-выводом и обменом данных, распределением ресурсов ЭВМ и т.п.

Кужелев И.В. «Разработка информационного и программного обеспечения АИС «Жилищное агентство»

ОС выполняет большое число функций управления:

•обеспечением безопасности данных;

•диагностикой неисправностей системы;

•учетом используемых ресурсов.

В блочную структуру ОС входят:

•монитор, который управляет выполнением задач;

•загрузчик, предоставляющий прикладному процессу необходимые программы;

•супервизор, управляющий процессом, памятью и работой оборудования системы;

•планировщик, осуществляющий планирование порядка выполнения задач и распределения ресурсов;

•утилита, выполняющая сервисные операции, например пересылку данных из одного внешнего устройства в другое.

ОС обеспечивает выполнение следующих технологических функций:

•вводит данные с внешних устройств;

•запускает, выполняет и завершает выполнение программ;

•записывает и читает файлы;

•выводит информацию на периферийные устройства (экран, принтер и др.);

•ликвидирует возникающие сбои;

•ведет отсчет времени.

ОС сложна и занимает большой объем памяти. Поэтому используются два подхода. Первый заключается в том, что в оперативной памяти находятся только те части операционной системы, с которыми в данный момент работают процессоры. Программы и их части, находящиеся в оперативной памяти, называются резидентными программами. Остальные программы располагаются во внешней памяти.

Операционная система в соответствии с выполняемыми ею задачами все время меняет состав ПО, находящегося в оперативной памяти. Для этого она переписывает в нее все новые необходимые для работы части программ либо целые программы. С ОС взаимодействуют драйверы — комплексы программ, выполняющие интерфейсные и управляющие функции. Второй подход состоит в том, что создается встроенная ОС, которая помешается в постоянное запоминающее устройство, предоставляющее часть оперативной памяти.

Информатика 7 класс. Программное обеспечение компьютера. (УМК БОСОВА Л.Л., БОСОВА А.Ю.)

Источник: studfile.net

Обеспечивающая часть структуры АИС: информационное обеспечение АИС, техническое обеспечение АИС, программно-математическое обеспечение АИС, организационно-правовое обеспечение АИС.

В теоретическом плане вопросы структуры отдельной АИС можно рассматривать, условно разделив ее на обеспечивающую и функциональную части. Каждая из указанных частей дифференцируется на составные компоненты структуры — обеспечивающие и функциональные подсистемы АИС.

Одним из существенных структурных компонентов АИС является подсистема информационного обеспечения. Подсистема «Информационное обеспечение» АИС — это совокупность баз данных, файлов, документов и лингвистических средств, обеспечивающая реализацию информационной составляющей АИС. Структура подсистемы состоит из следующих основных блоков:

Базы данных АИС. Особую значимость для подсистемы составляют БД. База данных АИС — это совокупность файлов, документов, показателей, данных, упорядоченных по определенным признакам, имеющим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, а также обеспечивающих их независимость от прикладных программ. В БД АИС может быть представлена не только экономическая, но и правовая, научная, техническая и другая информация.

В основе классификации БД могут быть положены различные основания деления, некоторые из них приведены ниже. В большинстве случаев выбор оснований систематизации БД определяется конкретными условиями работы предприятия и характером функциональных и информационных задач.

БЗ организуются в составе АИИС. База знаний — это совокупность знаний, организованная по принципам порождения знаний, явно не присутствующих в исходных данных. Обычно к знаниям относят результаты познания действительности, проверенные практикой. Знания — это приобретенные человечеством в процессе познания факты, истины, принципы, методы и пр. В отличие от обычной БД в БЗ размещаются знания, получаемые на основе данных, содержащихся в обычных документах, книгах, статьях, отчетах и др.

Организация знаний в БЗ происходит в соответствии с методологией классификации объектов познания. Каждый объект представляется совокупностью элементов знаний. В соответствии с концептуальными связями элементы объединяются и образуют БЗ.

Концептуальные связи БЗ имеют следующие разновидности: общность, партитивность, противопоставление и функциональная взаимозависимость. Общность — это связь элементов знаний по содержанию их характеристик. Партитивность — это соотношение целого и его частей относительно элемента знания. Противопоставление — это отображение связей между элементами, которые имеют противоположные характеристики. Функциональная взаимозависимость — это отображение связей между элементами, имеющими процедурную связь.

БЗ широко используются не только для извлечения знаний пользователями, но и для решения задач искусственного интеллекта. В составе экспертных систем применяются статические и динамические БЗ.

Статическая БЗ содержит сведения, отображающие особенности конкретной предметной области и остающиеся неизменными в ходе решения задачи.

Динамическая БЗ применяется для организации сведений, важных для решения конкретной задачи и изменяющихся в процессе ее решения. Генерация БЗ выполняется на основе механизма АИИС с помощью набора сведений, правил, аппарата логического вывода и др.

Лингвистические средства АИС.

Значительную часть подсистемы «Информационное обеспечение» составляют лингвистические средства. Лингвистические средства АИС — это совокупность ИПЯ, методик индексирования и критерия смыслового соответствия АИС.

Подсистема «Техническое обеспечение АИС»

Техническую базу функционирования АИС составляет подсистема «Техническое обеспечение». Подсистема «Техническое обеспечение

АИС» — это совокупность технических средств, обеспечивающих реализацию технологического процесса ЭАИС по преобразованию и выдаче информации пользователям. В состав подсистемы может быть включен следующий комплекс технических устройств и оборудования:

— стандартный комплект ЭВМ;

— дополнительные периферийные устройства ЭВМ;

— средства передачи данных и связи;

— средства копирования, тиражирования и хранения информации.

Стандартный комплект ЭВМ. Сюда входят собственно ЭВМ и минимальный набор средств ввода-вывода данных, обеспечивающий решение задач пользователя в их ограниченном объеме. Основная единица комплекса технических средств АИС — ЭВМ. Они различаются по назначению и быстродействию. Скорость исчисляется в коротких (mips), длинных (flops) или теоретических операциях в секунду (mtops).

Техническое быстродействие центрального процессора не всегда определяет свойства ЭВМ как базы АИС, особенно в многопроцессорных системах Обычно применяются оценки обобщенной производительности ЭВМ в определенном классе задач и технологий на основании испытаний по согласованным методикам и тестам.

Дополнительные периферийные устройства ЭВМ. Эти устройства обеспечивают расширение функциональных возможностей АИС и решение расширенного состава экономических задач.

Средства передачи данных и связи служат для реализации сетевой технологии и прогрессивных способов обмена информацией в АИС. К этому классу устройств относится широкий состав аппаратных средств — модемы, концентраторы, маршрутизаторы, устройства оргсвязи, линии связи и др.

Модемы — специальные устройства, предназначенные для обмена информацией между компьютерами по телефонной или другой линии. Модем необходим не только для подключения к сети Интернет, но и для внутрикорпоративной связи, для локальных сетей и т.д.

Факсмодем — устройство, сочетающее в себе возможности модема и факсимильного аппарата. Некоторые модемы обладают голосовыми функциями, т.е. могут заменить автоответчик. Модемы бывают внутренними (Internal) и внешними (External).

Предпочтение следует отдать последним, поскольку при зависании перезагрузить внешний модем гораздо проще: его нужно просто обесточить на секунду, а затем снова включить в сеть. Чтобы перезагрузить внутренний модем, потребуется перезапуск всего компьютера. Максимальная скорость передачи данных у модемов может быть от 2400 до 115 200 бит/с. Чем больше эта скорость, тем лучше, но большинство отечественных телефонных линий могут передавать информацию со скоростью не более 28 800 бит/с, следовательно, часто высокая скорость модема не может быть реализована на практике.

Подсистема «Программно-математическое обеспечение АИС»

Структура подсистемы «Программно-математическое обеспечение»

строится в соответствии с составом и характером решаемых задач системы. Программно-математическое обеспечение АИС это совокупность математических моделей, универсальных и специальных программ ЭВМ, реализующих решение задач АИС.

Математические модели имеют большое значение. Они составляют принципиальную основу алгоритмизации экономических задач, разработки на их основе программного обеспечения и функционирования АИС. Математическая модель АИС — это отображение существенных характеристик экономической задачи, решаемой в рамках АИС программными средствами.

Обычно в составе подсистемы имеется комплекс моделей. Комплекс математических моделей включает, как правило, обобщенную модель АИС, а также частные (маргинальные) модели определения и уточнения комплекса задач АИС. В состав программного обеспечения АИС входят следующие основные виды программ:

Подсистема «Организационно-правовое обеспечение»

Организационно-правовое обеспечение АИС — это совокупность исполнителей, проектно-технической и нормативной документации, обеспечивающая организацию решения задач АИС.

Данная подсистема обычно включает в себя следующие компоненты:

— штатный персонал АИС;

— проектно-техническая документация АИС;

Штатный персонал АИС. В зависимости от класса и назначения АИС в состав основного штатного персонала могут входить следующие категории: администратор системы, администратор сети, инженер по обслуживанию технических средств, информатик-аналитик, системный программист, прикладной программист, администратор БД, диспетчер решения задач, оператор ввода-вывода данных и др. Вышеуказанные лица штатного персонала относятся к категории «технологический пользователь АИС». В категорию «пользователь» потенциально входят также и другие лица фирмы, так называемые конечные пользователи -руководитель фирмы, ответственный за вопросы функционирования АИС, руководители служб и другие специалисты, применяющие выходную информацию АИС в своей работе.

Проектно-техническая документация АИС — это комплекс документов, отображающий порядок построения и функционирования АИС, оформленный и утвержденный в соответствии с установленными требованиями. В соответствии с этапами создания АИС она состоит из следующих документов:

— отчет об обследовании объекта автоматизации (предприятия);

— техническое задание на разработку системы;

— технический проект системы;

— рабочий проект системы;

— документы по приемке и сдаче АИС в эксплуатацию.

— законодательные документы, регламентирующие определенные стороны создания и функционирования АИС;

— стандарты предприятия и вышестоящих органов, относящиеся к АИС;

— должностные инструкции персонала АИС, определяющие статус исполнителей, занятых в контуре функционирования системы.

Нормативные документы содержат набор правовых норм, регламентирующих юридический статус АИС в схеме общественных производственных отношений, а также в конкретных отраслях народного хозяйства. Эти документы устанавливают регламент работ, выполняемых при создании, внедрении и эксплуатации АИС.

Правовые акты устанавливают порядок организации договорных отношений разработчика и заказчика в процессе создания АИС. Устанавливается правовое положение о компетенции АИС и ее подсистем. Определяются обязанности, права и мера ответственности исполнителей. Достаточно подробно указывается порядок создания и применения информации в рамках АИС, процедур ее регистрации, сбора, обработки, хранения, поиска, передачи. Излагается порядок приобретения и использования комплекса технических устройств и оборудования, порядок создания и применения программных и математических средств и др.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:

Источник: stydopedia.ru

Тема 2.3. Программное обеспечение (ПО) АИС

Математическое и программное обеспечение (МО, ПО)- совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств.

Структурная схема терминов

Понятие и структура ПО

Для реализации на ЭВМ задач требуется создание математического, лингвистического и программного обеспечения.

ПО развивается исходя из требований других подсистем. ПО при обработке данных является связующим звеном между комплексом технических средств и другими подсистемами. Таким образом, ПО призвано оживить технические средства, то есть заставить их выполнять операции по обработке информации.

· ПО — совокупность комплекса различных по функциям и взаимосвязанных программ, участвующих в решении задач управления, и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ.

· Математическое обеспечение (МО) есть совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, использованная для создания автоматизированной системы

Программа — упорядоченная последовательность команд компьютера для решения задач.

Структура ПО — 3 части: общее ПО (общесистемное или системное ПО); прикладное (специализированное ПО); программная документация.

Прикладное ПО предназначено для решения прикладных задач, Общее ПО предназначено для обеспечения работы различных компонентов АИС.

Программная документация — нужна для пользователей ПО. Она описывает основные возможности программных средств, режимы, порядок их использования, а также требования к информационному и техническому обеспечению.

ОПО — совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ, т.е. это совокупность программ, рассчитанных на широкий круг пользователей и предназначенных для организации вычислительного процесса и решений часто встречающихся задач обработки информации. ОПО — 3 части: базовое ПО, системы программирования (языки программирования), сервисное ОПО.

Базовое ПО — включает: операционные системы, операционные оболочки (текстовые и графические), сетевые операционные системы.

Операционные системы — разрабатываются с учетом мощности ЭВМ и поставляются вмести с ЭВМ фирмой-изготовителем. ОС предназначены для выполнения пользовательских программ, для планирования и управления ресурсами ЭВМ. ОС планирует решение задачи, следит за ее осуществлением, создает различные режимы решения задач, управляет вводом-выводом. любая ОС содержит управляющие программы и обрабатывающие программы.

Управляющие программы нужны для управления работой оборудования ЭВМ в различных режимах. Функции управляющих программ: загрузка ОС в оперативную память с машинных накопителей; управление заданиями и одиночными программами; управление работой устройств ввода-вывода.

Управляющая часть называется супервизор.

Обрабатывающие программы включают выполнение вычислительных процедур.

Функции обрабатывающих программ: управление архивами и каталогами данных, расположенных на внешних носителях; трансляция команд с различных языков программирования на машинный язык; редактирование и генерация программных модулей.

К обрабатывающим программам относятся: программы сортировки данных, программы объединения массивов, программы пересылки данных из одного устройства в другое.

Основной принцип построения ОС состоит в выделении отдельных функций и оформление их в виде отдельных блоков, т.е. модульный принцип построения.

Модуль — программный блок, который реализует определенную функцию

ОС для ПК: однопрограммные, многопрограммные (многозадачные), одно и многопользовательские, сетевые и несетевые. Т.о. основу общего ПО составляет операционная система (ОС). Она предназначена для управления ресурсами ЭВМ, аппаратными средствами, программами и данными.

В состав общего программного обеспечения входят также тестовые программы, предназначенные для анализа работоспособности устройств вычислительного комплекса, а также обслуживающие программы, используемые для учета, копирования и контроля программ и данных. Часть средств общего ПО может поставляться отдельными компонентами. К ним относятся: программы, реализующие методы теледоступа; сетевые протоколы; программы машинной графики; программы обработки текстов; программы обработки речевых сигналов; системы управления базами данных.

Методы теледоступа задают режимы обмена данными между пользователем и ЭВМ по каналам связи.

Сетевые протоколы являются набором специальных программ и аппаратных средств, управляющих процессами обмена сообщениями в сети ЭВМ.

Машинная графика реализуется набором программ, обеспечивающих возможность отображения на устройствах вывода графической информации.

Средства обработки текстовой информации включают в себя программы редактирования (переименование, удаление, объединение, перенос и т.п.) включают в себя программы звуковых синтезаторов и анализаторов.

СУБД — набор языковых и программных средств для создания и ведения совместного использования БД.

Все перечисленные средства зависят от ОС ЭВМ.

ОС ЭВМ — это комплекс программ, осуществляющих управление выполнением программ пользователей, т.е. осуществляющих ввод-вывод программ и данных, отладку программ, оценку затраченных ресурсов, компиляцию, распределение памяти, организацию данных.

Состав ОС зависит от типа ЭВМ. ОС общего назначения содержат:

· управляющие программы, которые автоматизируют выполнение потоков заданий, осуществляют взаимодействие с устройствами ЭВМ, организацию мультипрограммной работы, а также работу всех обрабатывающих программ.

· системные обрабатывающие программы обеспечивают основные операции по обработке данных.

Сетевые ОС — комплекс программ, обеспечивающий обработку, передачу, хранение данных в сети. Сетевая ОС обеспечивает доступ ко всем ресурсам сети, распределяет и перераспределяет различные ресурсы сети. Наиболее распространены локальные сетевые ОС — Unix (для создания средних и больших сетей); Novell Netware 3.11 (для создания средних сетей: 20-30 пользователей).

Операционные оболочки — специальные программы, предназначенные для облегчения работы, общения пользователей с ОС. Это программная надстройка к ОС. Они существуют с текстовым интерфейсом и с графическим интерфейсом.

Объекты операционной оболочки: меню, которое предоставляет список возможностей; окна ввода-вывода; пиктограммы.

В зависимости от организации решения задач на ЭВМ различают следующие режимы работы операционной системы: индивидуальный; пакетный, мультипрограммирование, разделение времени.

При индивидуальном режиме ЭВМ постоянно или на время решения задачи находится полностью в распоряжении одного потребителя. Пакетная обработка предполагает, что пользователь не имеет непосредственного доступа к ЭВМ. Подготовленные им задачи в виде программ и исходных данных загружаются оператором в ЭВМ и решаются пакетами.

Мультипрограммирование предполагает возможность одновременно решать несколько задач по различным программам с учетом приоритета. При этом в каждый момент времени решается одна задача. Если при решении задачи появилась необходимость решения другой с более высоким приоритетом, то решение задачи прерывается, решается вторая задача, а после ее решения продолжается решение первой задачи с того места, где произошла остановка.

Режим разделения времени предполагает одновременное решение нескольких задач. Соотношения скорости ЭВМ и реакции человека очень сильно отличаются, и у потребителя создается полная иллюзия работы в индивидуальном режиме.

Основными целями операционной системы являются: увеличение производительности вычислительной системы (ВС) путем обработки непрерывного входного потока заданий и совместного использования ресурсов ВС одновременно выполняющимися в ОП задачами (эффект мультипрограммирования); планирование использования ВС в соответствии с приоритетами отдельных заданий, ведение учета и контроля использования ресурсов обеспечение программистов средствами разработки и отладки программ; обеспечение оператора средствами управления ВС; универсальность операционной системы.

Сервисное ОПО — включает программы диагностики работоспособности компьютера, антивирусы, архивацию, обслуживание сети. Это программы, которые направлены на поддержание работы элементов системы в рабочем состоянии. Они называются утилитами и обеспечивают обслуживание ЭВМ, служат для выполнения вспомогательных операций по обработке. Наиболее распространены: Norton Utilities, PC-TOOLS, антивирусные программы, программы резервного копирования, программы защиты от несанкционированного доступа, программы криптографического шифрования. Антивирусные программы оцениваются по следующим критериям: точность обнаружения вируса, эффективное устранение вирусов, простое использование, стоимость, работа в локальной сети.

Технологические системы программирования — это совокупность инструментальных и языковых средств, поддерживаемых стандартными ОС, которые обеспечивают законченный цикл разработки и сопровождения программ для одной АСУ

Системы программирования — системы, которые автоматизируют процедуры создания программы. Они включают языки, трансляторы с языков, правила программирования.

Языки, на которых пользователи составляют программы, называются алгоритмическими.

Трансляторы — программы, обеспечивающие перевод с языка программирования на машинный язык.

Существует технология автоматизированной разработки ПО — КЕЙС-технология. Средства КЕЙС — технологии:

· встроенные в систему реализации — все решения по проектированию и реализации привязаны к выбранной системе управления;

· независимые от системы реализации — они ориентированы на унификацию начальных процессов жизненного цикла системы.

Специальное ПО АС — это совокупность программ, разрабатываемых при создании конкретной АСУ. Специальное ПО ориентированные на конкретного пользователя и используют серийные ОС. К ним относятся непосредственно прикладные программы для решения разнообразных классов задач функциональной подсистемы АСУ-СВЯЗЬ и пакеты прикладных программ (ППП) различного назначения. ППП — это совокупность взаимосвязанных программ, предназначенных для реализации функций или групп функций АСУ и настраиваемая при конкретном применении.

Проблемно-ориентированные ППП и конкретные программы разрабатываются для нужд АСУ различных отраслей в соответствии с ЕСПД (единой системой программной документации) и должны содержать:

· формуляр, где содержатся основные характеристики программы, описание ее комплектности и сведения об эксплуатации;

· описание применения, где содержатся сведения о назначении программы, области применения решаемых задач и о методах их реализации, ограничениях на применение, минимальной конфигурации технических средств;

· руководство системного программиста, где содержатся сведения для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения;

· руководство программиста, где описываются все конкретные сведения для эксплуатации программы;

· руководство оператора, где содержатся сведения для обеспечения процедуры общения оператора с ЭВМ в процессе выполнения программы.

Программы на носителе данных с программой и эксплуатационной документацией, разработанные и испытанные в соответствии с действующими стандартами и зарегистрированные в Государственном фонде алгоритмов и программ называются программной продукцией.

Пакеты прикладных программ — это мощное средство автоматизации программирования, которое представляет пользователю совокупность языковых и программных средств, ориентированных на определенный класс задач.

ППП различают по назначению:

· общего назначения в АС — это организация и ведение информационной базы; информационно-справочных систем; ввода-вывода, окружения СУБД;

· функционального назначения — это оперативное управление производством; техническая подготовка производства; бух. учет и финансы; кадры и т.д.

Рассмотрим ППП общего назначения. Предназначены для разнообразных пользователей и производство их конкретизируется в специализированных организациях. ППП состоят из комплекса программных модулей и документации, могут быть как простой так и сложной структуры.

ППП простой структуры — набор программных модулей, каждый из которых используется сам по себе или является подпрограммой. Модульная структура ППП модификацию и замену отдельных модулей и пополнение пакета. ППП простой структуры не могут настраиваться на изменения информационной потребности конкретного пользователя.

Например: ППП простой структуры — это библиотека стандартных программ для выполнения простейших мат. операций.

ППП сложной структуры обладают внутренней организацией и управлением и содержат:

1. Управляющую программу;

2. Транслятор с входного языка;

3. Модули пакета;

4. Обслуживающие программы.

· Управляющая программа определяет последовательность работы модулей ППП, обмен данными и взаимосвязь с ОС, в которой работает пакет.

· Транслятор с входного языка интегрирует или компилирует требования пользователя.

· Модули пакета рабочие программы.

· Обслуживающие программы обеспечивают отладку, диагностику, анализ ошибок. Документация на ППП составляется в соответствии с ЕСПД (единой системой программной документации) и содержит:

· Описание содержания ППП и алгоритм реализации;

· Описание применения ППП;

· Описание контрольного примера;

· Руководство по пользованию ППП;

Ведомость эксплуатационных документов.

ППП функционального назначения: (в связи)

1. Общая характеристика математического обеспечения (МО)

2. Назначение и структура имитационных моделей

1. МО АСУ — это совокупность математических методов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемой при создании АСУ.

Математическое моделирование — метод исследования систем с помощью их моделей, т.е. описания математическими методами количественных и логических зависимостей, происходящих в элементах и между элементами системы. Модель не повторяет в точности исследуемый объект, она лишь воспроизводит его основные функции.

В АСУ-связь применяют следующие математические модели:

Теория массового обслуживания позволяет изучить массовый спрос при обслуживании клиентов предприятиями связи, для эффективного обслуживания случайного потока заявок при ограниченных ресурсах системы, при ремонте оборудования, а также для оценки работы вычислительных систем.

В системах связи теория позволяет определить качество обслуживания и затраты (технические, материальные, денежные), обеспечивающие достижение заданного качества.

Показателями качества обслуживания являются: длина очереди; среднее время ожидания начала обслуживания; среднее число занятых каналов; вероятность отказа в обслуживании; степень загруженности обслуживающей системы и др. Для построения модели массового обслуживания задаются вероятностные характеристики входящих потоков, зависящие от моментов поступления требований в систему; структура системы обслуживания; вероятностные характеристики обслуживания требований в системе.

Теория информации используется для оценки работы систем связи при передаче сообщений.

Теория телетрафика — общетехническая дисциплина анализа и оптимального синтеза сложных систем: систем связи, вычислительных систем и систем управления. Для АСУ важным разделом теории является система управления сетями связи, которая позволяет получать количественные оценки качества сетей и передачи сообщений.

Теория сетей — математический аппарат анализа потоков на сетях связи. Теория сетей используется при управлении сетями, их проектировании, при решении задач оптимального распределения потоков сообщений.

2. К имитационным моделям прибегают в тех случаях, когда другие методы изучения систем не могут дать необходимого описания системы.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ (ИМ) — это совокупность воспроизводящих изучаемый процесс моделей, математического и программного обеспечения ЭВМ. Имитационное моделирование применяется для изучения сложных, развивающихся систем. Оно направлено на отыскивание оптимальных решений, которые получают в результате неоднократного проигрывания на модели определенных хозяйственных ситуаций с последующей оценкой выходных данных модели математическими методами.

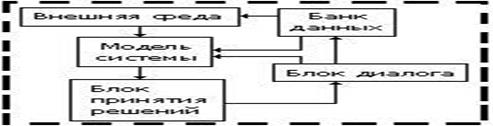

ИМ содержит модели внешней среды и системы, состоящей из множества упрощенных моделей системы, блоки принятия решения и диалога между лицом, принимающим решение (ЛПР), и ЭВМ. (рис. 1)

Модель внешней среды служит для прогноза параметров, оказывающих воздействие на изучаемую систему.

Модель системы отражает все основные функции моделируемого объекта, причем отдельные элементы не только воспроизводят функции своих прообразов, но и решают задачи их оптимизации. Важным в ИМ является моделирование связей между отдельными элементами, учет временных задержек в реакциях элементов на то или иное внешнее или внутреннее воздействие.

Блок принятия решений служит для оценки поведения модели при различных хозяйственных ситуациях, которые задаются ЛПР из блока диалога.

Блок диалога предоставляет ЛПР возможность задавать, а затем проигрывать на моделях внешней среды и системы предполагаемые состояния спроса цен на оборудование и материалы, тарифы на услуги связи, состояние производственных фондов и трудовых ресурсов.

Рисунок 2.3.1. Структура имитационной модели

Разработка ИМ проходит в несколько этапов:

1. изучение реального процесса, выявление функции каждого элемента системы и связи между ними;

2. отбор экономических параметров, характеризующих изучаемый процесс. Используя эти параметры в качестве входных и выходных сигналов, разрабатывают математические модели элементов и связей между ними.

3. построение первоначальной имитационной модели и исследование ее свойств. В случае расхождения выходов реального процесса и имитационной модели при одних и тех же входных воздействиях проводится подгонка моделей элементов модели, вызывающих наибольшие расхождения.

4. реализация имитационной модели в виде комплекса программ на ЭВМ, выполнение необходимых расчетов и анализ полученных результатов.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под МО АС?

2. Что понимается под математическим моделированием?

3. Что позволяет изучить теория массового обслуживания?

4. Перечислить показатели качества обслуживания.

5. Какие еще теории применяют в АСУ-связь?

6. Когда прибегают к имитационным моделям?

7. Перечислить основные блоки ИМ и их функции.

8. В сколько этапов происходит разработка ИМ?

9. Охарактеризовать этапы разработки ИМ

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru