Всю историю развития электронно-вычислительной техники принято делить на поколения. Смены поколений чаще всего были связаны со сменой элементной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники. Это всегда приводило к росту быстродействия и увеличению объема памяти. Кроме этого, как правило, происходили изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером.

Развитие электронных вычислительных машин можно условно разбить на несколько этапов (поколений ЭВМ), которые имеют свои характерные особенности:

1948 — 1958 гг., первое поколение ЭВM

1959 — 1967 гг., второе поколение ЭВМ

1968 — 1973 гг., третье поколение ЭВМ

1974 — 1982 гг., четвертое поколение ЭВМ

Первый этап (ЭВМ первого поколения) — 1948 — 1958 гг.

Точкой отсчета эры ЭВМ считают 1946 г., когда был создан первый электронный цифровой компьютер «Эниак» (Electronic Numerical Integrator and Computer).

Вычислительные машины этого поколения строились на электронных лампах, потребляющих огромное количество электроэнергии и выделяющих много тепла.

История появления и развития программирования и ЭВМ

Среди известных отечественных машин первого поколения необходимо отметить БЭСМ-1 (большая электронная счетная машина), Стрела, Урал, М-20. Типичные характеристики ЭВМ первого поколения (на примере БЭСМ-1, 1953 г.): емкость памяти -2048 слов; быстродействие – 7000 -8000 оп./с; разрядность -39 разрядов; арифметика — двоичная с плавающей запятой; система команд — трехадресная; устройство ввода — перфолента; количество электронных ламп в аппаратуре – около 4000; внешние запоминающие устройства — барабаны на 5120 слов; магнитная лента – до 120 000 слов; вывод на быструю цифровую печать — 300 строк в минуту. Отечественная ЭВМ М-20 (20 тыс.оп./с) была одной из самых быстродействующих машин первого поколения в мире.

Второй этап (ЭВМ второго поколения) — 1959 — 1967 гг.

С появлением машин второго поколения значительно расширилась сфера использования электронной вычислительной техники, главным образом за счет развития программного обеспечения. Появились также специализированные машины, например ЭВМ для решения экономических задач, для управления производственными процессами, системами передачи информации и т.д.

К ЭВМ второго поколения относятся:

Именно в этот период возникла профессия специалиста по информатике, и многие университеты стали предоставлять возможность получения образования в этой области.

Третий этап (ЭВМ третьего поколения) — 1968 — 1973 гг.

Элементная база ЭВМ — малые интегральные схемы (МИС). Машины предназначались для широкого использования в различных областях науки и техники (проведение расчетов, управление производством, подвижными объектами и др.).

К машинам третьего поколения относились «Днепр-2», ЭВМ Единой Системы (ЕС-1010, ЕС-1020, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050, ЕС-1060 и несколько их промежуточных модификаций — ЕС-1021 и др.), МИР-2, «Наири-2» и ряд других.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ АВТОМОБИЛЬ! КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Характерной чертой данного периода явилось резкое снижение цен на аппаратное обеспечение. Этого удалось добиться главным образом за счет использования интегральных схем. Обычные электрические соединения с помощью проводов при этом встраивались в микросхему.

Это позволило получить значение времени доступа до 2х10 -9 с. В этот период на рынке появились удобные для пользователя рабочие станции, которые за счет объединения в сеть значительно упростили возможность получения малого времени доступа, обычно присущего большим машинам. Дальнейший прогресс в развитии вычислительной техники был связан с разработкой полупроводниковой памяти, жидкокристаллических экранов и электронной памяти. В конце этого периода произошел коммерческий прорыв в области микроэлектронной технологии.

Четвертый этап (ЭВМ четвертого поколения) — 1974 — 1982 гг.

Элементная база ЭВМ — большие интегральные схемы (БИС). Машины предназначались для резкого повышения производительности труда в науке, производстве, управлении, здравоохранении, обслуживании и быту. Высокая степень интеграции способствует увеличению плотности компоновки электронной аппаратуры, повышению ее надежности, что ведет к увеличению быстродействия ЭВМ и снижению ее стоимости.

К этому поколению можно отнести ЭВМ ЕС: ЕС-1015, -1025, -1035, -1045, -1055, -1065 (“Ряд 2”), -1036, -1046, -1066, СМ-1420, -1600, -1700, все персональные ЭВМ (“Электроника МС 0501”, “Электроника-85”, “Искра-226”, ЕС-1840, -1841, -1842 и др.), а также другие типы и модификации.

К ЭВМ четвертого поколения относится также многопроцессорный вычислительный комплекс «Эльбрус». «Эльбрус-1КБ» имел быстродействие до 5,5 млн. операций с плавающей точкой в секунду, а объем оперативной памяти до 64 Мб. У «Эльбрус-2» производительность до 120 млн. операций в секунду, емкость оперативной памяти до 144 Мб или 16 Мслов ( слово 72 разряда), максимальная пропускная способность каналов ввода-вывода — 120 Мб/с.

Источник: pcpokl10.blogspot.com

Поколения ЭВМ

Всю историю развития электронно-вычислительной техники принято делить на поколения. Смены поколений чаще всего были связаны со сменой элементнов базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники. Это всегда приводило к росту быстродействия и увеличению объема памяти. Кроме этого, как правило, происходили изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером.

ЭВМ первого поколения были ламповыми машинами 50-х годов. Их элементной базой были электровакуумные лампы. Эти ЭВМ были весьма громоздкими сооружениями, содержавшими в себе тысячи ламп, занимавшими иногда сотни квадратных метров территории, потреблявшими электроэнергию в сотни киловатт.

Например, одна из первых ЭВМ –ENIAC –представляла собой огромный по объему агрегат длиной более 30 метров, содержала 18 тысяч электровакуумных ламп и потребляла около 150 киловатт электроэнергии.

Для ввода программ и данных применялись перфоленты и перфокарты. Не было монитора, клавиатуры и мышки. Использовались эти машины, главным образом, для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных. В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название — транзистор.

В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Машины стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Возросло быстродействие и объем внутренней памяти. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах.

В этот период стали развиваться языки программирования высокого уровня: ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от конкретной модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее.

В 1959 г. был изобретен метод, позволивший создавать на одной пластине и транзисторы, и все необходимые соединения между ними. Полученные таким образом схемы стали называться интегральными схемами или чипами. Изобретение интегральных схем послужило основой для дальнейшей миниатюризации компьютеров.

В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год.

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе –интегральных схемах (ИС).

ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. Немного позднее появились машины серии IBM-370.

В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ) по образцу IBM 360/370. Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла уже нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств – магнитные диски.

Успехи в развитии электроники привели к созданию больших интегральных схем (БИС), где в одном кристалле размещалось несколько десятков тысяч электрических элементов.

В 1971 году американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Это событие стало революционным в электронике. Микропроцессор– это миниатюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода и внешней памяти, получили новый тип компьютера: микро-ЭВМ. Микро-ЭВМ относится к ЭВМ четвертого поколения.

Наибольшее распространение получили персональные компьютеры (ПК). Их появление связано с именами двух американских специалистов: Стива Джобса и Стива Возняка. В 1976 году на свет появился их первый серийный ПК Apple-1, а в 1977 году – Apple-2. Однако с 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма IBM.

Ее архитектура стала фактически международным стандартом на профессиональные ПК. Машины этой серии получили название IBM PC (Personal Computer). Появление и распространение ПК по своему значению для общественного развития сопоставимо с появлением книгопечатания.

С развитием этого типа машин появилось понятие «информационные технологии», без которых невозможно обойтись в большинстве областей деятельности человека. Появилась новая дисциплина – информатика. ЭВМ пятого поколения будут основаны на принципиально новой элементной базе. Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень, в частности, распознавание речи, образов. Это требует перехода от традиционной фон-неймановской архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач создания искусственного интеллекта. Таким образом, для компьютерной грамотности необходимо понимать, что на данный момент создано четыре поколения ЭВМ:

- 1-ое поколение: 1946 г. создание машины ЭНИАК на электронных лампах.

- 2-ое поколение: 60-е годы. ЭВМ построены на транзисторах.

- 3- е поколение: 70-е годы. ЭВМ построены на интегральных микросхемах (ИС).

- 4-ое поколение: Начало создаваться с 1971 г. с изобретением микропроцессора (МП). Построены на основе больших интегральных схем (БИС) и сверх БИС (СБИС).

Пятое поколение ЭВМ строится по принципу человеческого мозга, управляется голосом. Соответственно, предполагается применение принципиально новых технологий. Огромные усилия были предприняты Японией в разработке компьютера 5-го поколения с искусственным интеллектом, но успеха они пока не добились. Фирма IBM тоже не намерена сдавать свои позиции мирового лидера, например, Японии.

Мировая гонка за создание компьютера пятого поколения началась еще в 1981 году. С тех пор еще никто не достиг финиша. Поживем – увидим.

Источник: gos-it.fandom.com

Урок 7

§6. История развития вычислительной техники

Первое поколение ЭВМ — ламповые машины 50-х годов. Скорость счёта самых быстрых машин первого поколения доходила до 20 тысяч операций в секунду. Для ввода программ и данных использовались перфоленты и перфокарты.

Поскольку внутренняя память этих машин была невелика (могла вместить в себя несколько тысяч чисел и команд программы), они, главным обра-зом, использовались для инженерных и научных расчётов, не связанных с переработкой больших объёмов данных. Это были довольно громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи ламп, занимавшие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие электроэнергию в сотни киловатт. Программы для таких машин составлялись на языках машинных команд, поэтому программирование в те времена было доступно немногим.

Первая ЭВМ ЭНИАК (ENIAC) была создана в конце 1945 г. в США; она весила 30 т и размещалась на 170 м 2 . В нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году. Называлась она МЭСМ — Малая Электронная Счётная Машина (рис. 2.1).

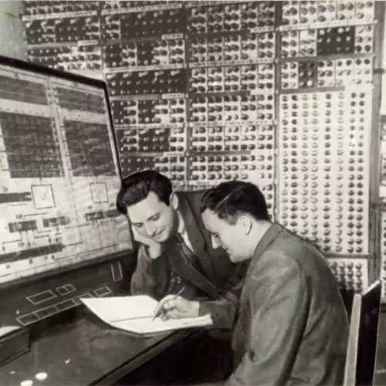

Рис. 2.1. ЭВМ первого поколения МЭСМ

К концу 40-х гг. XX в., когда вошли в строй первые большие электронные компьютеры, специалисты начали искать замену громоздким и хрупким, часто выходившим из строя лампам, на которых они были построены. В 1948 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор.

В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее, надёжнее, менее энергоёмкими (рис. 2.2). Быстродействие большинства машин достигло нескольких сотен тысяч операций в секунду. Объём внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения.

Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах. Это способствовало созданию на ЭВМ информационно-справочных, поисковых систем, нуждающихся в длительном хранении больших объёмов информации.

Во времена второго поколения ЭВМ активно начали развиваться языки программирования высокого уровня, одним из первых среди которых был Фортран (Fortran — сокращение от англ. FORmula TRANslation — трансляция формулы).

Рис. 2.2. ЭВМ второго поколения БЭСМ-6

Ключевыми фигурами среди физиков, занимавшихся изучением полупроводников, стали американские учёные Джон Бардин (1908 — 1991), Уолтер Браттейн (1902 — 1987), Уильям Брэдфорд Шокли (1910 — 1989). В 1948 году в газете «Нью-Йорк тайме» была напечатана короткая заметка, в которой сообщалось об изобретении ими нового устройства — транзистора. Эта информация прошла практически незамеченной, мало кто смог в то время оценить её по достоинству. Позже транзистор был признан одним из важнейших изобретений века, а его изобретатели получили Нобелевскую премию по физике.

Благодаря транзистору — германиевому кристаллу величиной с булавочную головку, заключённому в металлический цилиндр длиной около сантиметра, — электроника ступила на путь миниатюризации: один транзистор был способен заменить 40 электронных ламп.

Хотя транзистор был выдающимся научным изобретением, он не сразу получил широкое практическое применение в вычислительной технике. Германий, из которого изготавливали первые транзисторы, — довольно редкий химический элемент, поэтому стоимость транзисторов была очень высокой. Резко снизить стоимость транзисторов удалось только в середине 50-х гг. XX в.: в 1954 году был изготовлен первый транзистор из кремния — основного компонента обычного песка, — одного из самых распространённых на Земле химических элементов.

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе — сложные электронные схемы монтировались на маленькой пластине из полупроводникового материала, площадью менее 1 см 2 . Их назвали интегральными схемами (ИС). Первые ИС содержали в себе десятки, затем — сотни элементов (транзисторов, сопротивлений и др.).

Когда степень интеграции (количество элементов) приблизилась к тысяче, их стали называть большими интегральными схемами — БИС, а затем появились сверхбольшие интегральные схемы — СБИС. ЭВМ третьего поколения начали производить во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360.

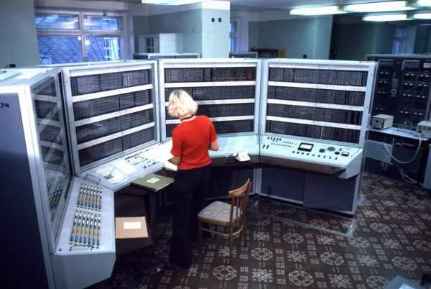

В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ). Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств — магнитные диски. В ЭВМ третьего поколения широко использовались новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Рабочее помещение с установленной ЕС-1060

В этот период были созданы операционные системы (ОС), позволявшие управлять большим количеством внешних устройств и выполнять на одной машине несколько программ одновременно. Широкое распространение получили ранее созданные языки программирования. Начали появляться пакеты прикладных программ для решения задач в конкретных областях. Это существенно расширило области применения ЭВМ.

Первая интегральная схема, представлявшая собой кристалл, в котором была размещена целая схема из нескольких транзисторов, была разработана в 1958 г. американским физиком Джеком Килби, удостоенным за это изобретение Нобелевской премии.

Cкачать материалы урока

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai