Спортивная гимнастика — одна из немногих дисциплин, медали в которой разыгрывались на всех Олимпийских играх современности. С 1896 года, когда спортивная гимнастика дебютировала на Играх в Афинах, многое изменилось — исчезали и появлялись виды, а в 1928 году впервые разыграли медали среди женщин. А имена таких звезд, как Надя Команечи, Симона Байлз и Кохэй Утимура знает весь мир. Olympics рассказывает все самое главное, что нужно знать про этот вид спорта.

История спортивной гимнастики

Историки находят подтверждения, что гимнастикой занимались даже в древнем мире. Так, например, прототип гимнастического коня использовали для того, чтобы освоить верховую езду. В Дневней Греции гимнастические упражнения входили в систему физического воспитания и использовались для подготовки к участию в Олимпийских играх.

В современном виде гимнастика сформировалась в конце 18-го — начале 19-го веков: упражнения на гимнастических снарядах и опорные прыжки входят в европейскую физическую культуру. В середине 19-го века немецкий педагог Фридрих Людвиг Ян изобрел несколько снарядов, включая перекладину и параллельные брусья, которые нам хорошо знакомы и сегодня.

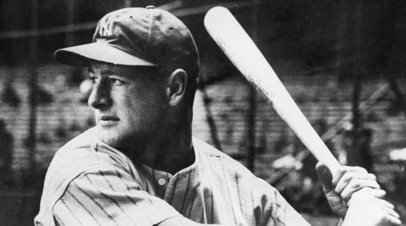

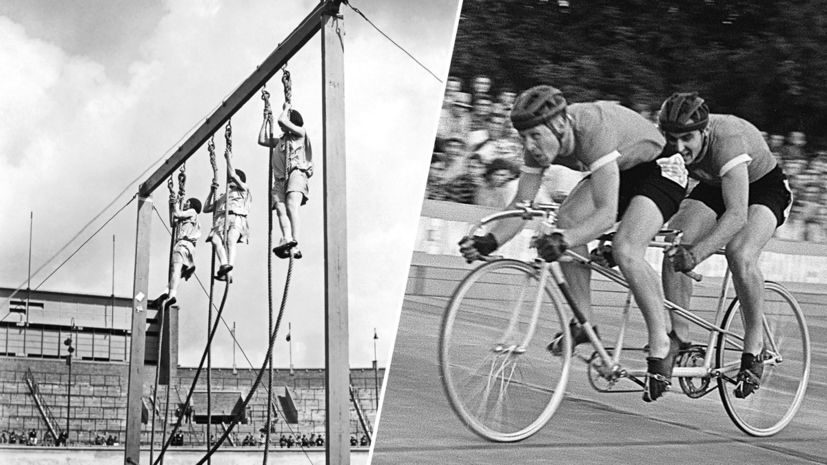

Лазание по канату

А во второй половине 19 века в Западной Европе начинают проходить соревнования в гимнастических дисциплинах. В 1881 году была основана Международная федерация гимнастики (FIG), действующая и по сей день. В начале в организацию входили только три страны, а называлась она Европейская федерация гимнастики.

В 1921 году, с присоединением первой неевропейской страны, федерация была переименована и реорганизована. Спортивная гимнастика дебютировала в Афинах-1896 и с тех пор не покидала программу игр. Вначале за медали боролись только мужчины, а в Амстердаме-1928 соревнования впервые были проведены и среди женщин. Первый чемпионат мира прошел позже — в 1903-м, с женским участием — в 1934-м.

Забытый олимпийский спорт: лазание по канату

На первой Олимпиаде медали разыгрывались как в привычных нам опорном прыжке, упражнениях на коне, кольцах, перекладине и параллельных брусьях, так и в лазанье по канату. 1896 год — единственный, когда не проводилось индивидуальное многоборье, а командные медали первый и последний раз разыгрывались на отдельных снарядах — в командных брусьях и перекладине.

А вот лазанье по канату задержалось в программе на несколько олимпийских циклов — последние медали в этом виде разыграли только в 1932 году. В том же 1932 году в программу Олимпийских игр вошли вольные упражнения, а с 1936-го соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин приобрели знакомую нам структуру: индивидуальное и командное многоборье, опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на кольцах, коне, перекладине и параллельных брусьях.

Если говорить о других экзотических для современности дисциплинах, то в 1904 году были разыграны медали в упражнениях с булавами, в 1924-м — в опорном прыжке на стоящем поперек коне, в 1932-м — в упражнениях с предметом и акробатической дорожке. На Олимпийских играх 1928-го, 1936-го и 1948-го года женщины соревновались только в командном многоборье.

А уже в 1952-м году соревнования приобрели привычный нам формат: индивидуальное и командное многоборье, опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на бревне и разновысоких брусьях. В 1952-м и в 1956-м году также были разыграны медали в командных упражнениях с предметом — предтече художественной гимнастики, которая в 1963 году будет признана отдельным видом спорта, а в 1984-м войдет в программу Олимпийских игр. Таким образом с 30-х годов для мужчин и 50-х годов для женщин спортивная гимнастика эволюционирует за счет усложнения программ и элементов. И хоть и прошло больше половины века, предела возможностям спортсменов мы пока не увидели.

Победное выступление голландских гимнасток | Амстердам-1928

Спортивная гимнастика: снаряды

- Вольные упражнения

- Конь

- Кольца

- Опорный прыжок

- Параллельные брусья

- Перекладина

Женщины, виды:

- Бревно

- Вольные упражнения

- Опорный прыжок

- Разновысокие брусья

Конфигурация снарядов для соревнований женщин на Олимпийских играх в Токио, арена «Ариякэ» (2021 Getty Images)

Спортивная гимнастика: структура турниров

На Олимпийских играх и чемпионатах мира соревнования разделены на четыре сессии, которые проходят в разные дни: квалификация, финалы индивидуального и командного многоборья, финалы на отдельных снарядах.

В квалификации гимнасты выходят на помост в составе национальных команд — по четыре гимнастки или шесть гимнастов. По итогам квалификации определяются страны и гимнасты, которые выходят в финалы командных и индивидуальных дисциплин. Число гимнастов, выступающих на каждом из снарядов в командном многоборье, менялось. Современный формат: 4-3-3 — в команде четыре гимнаста, из которых на каждом из снарядов выступают трое и все три оценки идут в зачет. Во все финалы выходят восемь лучших команд или гимнастов.

В финале командного многоборья гимнасты вновь проходят все снаряды, а победитель определяется по сумме баллов всей команды по формату 4-3-3.

В финале индивидуального многоборья, гимнасты вновь проходят все снаряды, а победитель или победительница определяются по сумме баллов. В финалы на отдельных снарядах выходят лучшие участники на этом снаряде по итогам квалификации. Только два представителя одной страны могут выступать в каждом индивидуальном финале.

На других соревнованиях могут использоваться другие форматы командных соревнований или правила отбора в финал.

Спортивная гимнастика на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в спортивной гимнастике разыгрываются 14 комплектов медалей:

- Командное многоборье (мужчины / женщины)

- Индивидуальное многоборье (мужчины / женщины)

- Вольные упражнения (мужчины / женщины)

- Опорный прыжок (мужчины / женщины)

- Бревно (женщины)

- Разновысокие брусья (женщины)

- Кольца (мужчины)

- Конь (мужчины)

- Параллельные брусья (мужчины)

- Перекладина (мужчины)

Идеальная десятка Нади Команечи

Звезды спортивной гимнастики

Советские гимнасты и гимнастки доминировали на международной арене до самого распада республики в 1991. Самые громкие имена здесь, пожалуй, Виктор Чукарин и Виталий Щербо — олимпийские чемпионы в индивидуальном многоборье в 1952-м и 1956-м (Чукарин) и 1992 (Щербо).

Кроме того, Щербо — единственный в истории не пловец, выигравший шесть золотых медалей на Олимпийских играх (Барселона-1992). Среди женщин нельзя не упомянуть Ларису Латынину. Латынина — абсолютная рекордсменка по количеству олимпийских чемпионских титулов в спортивной гимнастике и среди женщин, и среди мужчин — 9 золотых медалей. После распада СССР эстафетную палочку подхватила команда России, представители которой неоднократно выигрывали золотые медали Игр.

В 1970-х на сцену вышли румынки во главе со своей главной звездой — «феей Карпат» Надей Команечи. Румынская женская команда выигрывала медали на каждой Олимпиаде с 1976 по 2012 год, включая золотые медали в 1984-м, 2000-м и 2004-м. А Надя Команечи в 1976 году стала первой гимнасткой в истории, получившей от судей «идеальную десятку» на Олимпийских играх в Монреале. На этих же Играх она получит еще шесть «идеальных десяток» и выиграет три золотых медали — в индивидуальном многоборье, на разновысоких брусьях и на бревне.

В современной эре в женской спортивной гимнастике доминирует команда США. Начиная с Атланты-1996 представительницы США выиграли семь медалей в командном многоборье, включая три золота. А Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 25-кратная чемпионка мира — по праву считается самой успешной гимнасткой современности.

Среди мужчин сегодня очень сильны команды КНР и Японии. Начиная с летних Олимпийских игр — 1984 и китайцы, и японцы оставалась без медалей в командном многоборье только дважды. Представители этих стран хорошо выступают и на отдельных снарядах, а японцам нет равных в индивидуальном многоборье уже третий Олимпийский цикл подряд: Кохэй Утимура становился олимпийским чемпионом Лондона-2012 и Рио-2016, а на домашней Олимпиаде в Токио эстафету принял Дайки Хасимото.

Рекорд Ларисы Латыниной — Спортивная гимнастика | Токио-1964

Самые титулованные гимнасты-олимпийцы

Женщины:

- Лариса Латынина (СССР) — 18 олимпийских медалей (9 золотых). Абсолютный рекорд по количеству медалей, который держался 48 лет до того, как его побил Майкл Фелпс в 2012 году. 9-тикратная чемпионка мира.

- Вера Чаславска (Чехословакия) — 11 олимпийских медалей (7 золотых), 4-хкратная чемпионка мира.

- Агнеш Келети (Венгрия) — 10 олимпийских медалей (5 золотых), чемпионка мира — 1954 на разновысоких брусьях.

Мужчины:

- Николай Андрианов (СССР) — 15 олимпийских медалей (7 золотых). В Монреале-1976 Андрианов выиграл шесть медалей в восьми дисциплинах, включая четыре золота. 4-хкратный чемпион мира.

- Борис Шахлин (СССР) — 13 олимпийских медалей (7 золотых), 6-тикратный чемпион мира.

- Такаси Оно (Япония) —13 олимпийских медалей (5 золотых), 2-кратный чемпион мира.

Структура календаря международных соревнований по спортивной гимнастике (главные турниры)

Глобальные соревнования

Олимпийские игры

Самым престижным стартом являются Олимпийские игры, которые проходят раз в четыре года по четным годам. Ближайшая Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году.

Чемпионат мира

Отдельный чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит каждый год под эгидой FIG. Однако год от года формат соревнований меняется:

- Командный чемпионат, индивидуальное многоборье, финалы в отдельных видах.

- Индивидуальное многоборье и финалы в отдельных видах.

- Финалы в отдельных видах.

Начиная с 2019 каждые два года проводится чемпионат мира среди юниоров.

Кубок мира и Кубок вызова

Серии, состоящие из нескольких этапов, которые проводятся под эгидой FIG. На этапах проводятся соревнования на всех снарядах, а лучшие гимнасты по итогам серий выигрывают кубки в своих видах.

Региональные соревнования

На региональном уровне проводятся как и отдельные турниры по спортивной гимнастике, так и мультиспортивные события, в которых разыгрываются медали в гимнастических дисциплинах.

Мультиспортивные соревнования:

- Африканские игры

- Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

- Игры стран Содружества

- Европейские игры

- Средиземноморские игры

- Панамериканские игры

- Игры Южной Америки

Все эти турниры проводятся раз в четыре года.

Региональные чемпионаты по спортивной гимнастике:

- Чемпионат Азии. Проводится каждые 2-3 года.

- Чемпионат Европы. Проводится каждый год.

- Чемпионат стран Тихоокеанского экономического содружества. Проводится каждые два года.

- Панамериканский чемпионат. В основном проводится в те годы, когда не проводятся Панамериканские игры.

- Чемпионат Южной Америки. Проводится каждый год.

Источник: olympics.com

Лыжный балет, гонки на тандемах и лазание по канату: какие популярные в прошлом виды спорта канули в Лету

Развитие технологий, влияние коммерческой составляющей и рост профессионализма атлетов неизбежно вели к трансформации мирового спорта. Появились новые соревнования и дисциплины, которые сразу или со временем нашли новых поклонников. Среди прочего они вытеснили состязания, ещё недавно пользовавшиеся спросом и вызывавшие интерес. RT вспоминает о видах спорта, некогда входивших в программы Олимпийских игр и чемпионатов мира и уже практически стёршихся из памяти болельщиков.

Лыжный балет

Сейчас от дисциплин фристайла разбегаются глаза: непохожие друг на друга могул, акробатика, ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл и биг-эйр уживаются в рамках одного вида спорта и привлекают болельщиков своей динамичностью. В наши дни немногие уже вспомнят, что раньше в этот список входил и лыжный балет.

Именно с него началась история лыжного фристайла как отдельного вида спорта. Лыжный балет можно назвать фигурным катанием по снегу с помощью лыж и палок. Спортсмены в течение двух-трёх минут показывали под музыку различные трюки, спускаясь по слегка пологой поверхности. Международная федерация лыжного спорта (FIS) некоторое время старалась развивать эту дисциплину, включала её в список демонстрационных состязаний на Олимпийских играх в 1988 и 1992 годах, а также разыгрывала медали на чемпионатах мира.

Но в 1999-м лыжный балет исчез: федерация сначала так и не добилась его включения в программу Олимпийских игр, а потом полностью отказалась от всех соревнований. Без международной поддержки эта дисциплина фристайла канула в Лету. Было решено сделать ставку на более зрелищные виды, а также активнее развивать набирающий популярность сноуборд. Красивому и изящному, но не захватывающему дух лыжному балету пришлось потесниться. Интересно, что действующей чемпионкой мира в нём до сих пор является россиянка Наталья Разумовская — её титул больше никто не может оспорить, — а последней серебряной призёркой стала соотечественница Оксана Кущенко.

Слалом и гигантский слалом в сноуборде

По похожим причинам исчезли и две дисциплины из сноуборда. Когда в FIS решали, какой формат подойдёт новому виду спорта, то просто сделали кальку с горнолыжных соревнований и стали разыгрывать медали в слаломе и гигантском слаломе. Участникам нужно было на время преодолеть дистанцию с препятствиями, и быстрейший объявлялся победителем.

Но то, что стало традицией в виде спорта с почти вековой историей, не прижилось в сноуборде. Просто наблюдать за тем, как сноубордисты по одному спускаются вниз по склону, оказалось малоинтересным. Хотя к 2001 году в этих дисциплинах уже было разыграно десять комплектов наград на чемпионатах мира, их заменили параллельные версии, где спортсмены состязаются на выбывание на двух трассах сразу.

Велосипед-тандем

Также по теме

Не без скандала: как марафонцы из США выигрывали Олимпиады, пересекая финишную черту вторыми

Американские легкоатлеты трижды выигрывали золото в мужском марафоне на Олимпийских играх. Однако по иронии судьбы ни одному из них не.

Велосипед-тандем — это не только средство для неспешных совместных поездок на свежем воздухе. На нём велогонщики также проводили свои соревнования и разыгрывали медали, вплоть до самых престижных. С 1908 по 1972-й тандем был олимпийской дисциплиной, а в программу чемпионатов мира он входил с 1966 по 1994 год.

Формат состязаний в тандеме соответствовал современному индивидуальному спринту с той лишь разницей, что друг другу противостояли не отдельные велогонщики, а их пары на одном велосипеде. Состязания тандемов были весьма популярны, но в конечном счёте исчезли по двум причинам.

Во-первых, они были гораздо травмоопаснее других видов трековых велогонок. Во-вторых, с середины XX века треки становились всё короче, и неповоротливым тандемам развивать максимальную скорость стало невозможно.

Окончательно тандем не исчез из велоспорта. В нём соревнуются велогонщики-паралимпийцы с нарушением зрения. Переднее место на тандеме занимают проводники, отвечающие за управление, а сами спортсмены разгоняют велосипед, сидя на заднем сиденье. Правда, теперь само понятие «тандем» — это уже не название отдельной дисциплины, а вид велосипеда, соревноваться на котором можно по самым разным правилам.

К слову, в 1952 году состязания тандемов подарили спорту одну из самых удивительных историй. По пути на Олимпийские игры в Хельсинки австралийцы Лайонел Кокс и Расселл Мокридж делали пересадку в Лондоне. Познакомившись с членами британской сборной, они получили в подарок разобранный тандем и решили принять участие в соревнованиях на нём. У них не было ни тренера, ни механика, и вместе они никогда не сидели на одном велосипеде, но твёрдо решили побороться ещё за один комплект медалей. Успев собрать тандем за день до начала соревнований, Кокс и Мокридж одержали сенсационную победу и выиграли золото.

Полевой гандбол

Хорошо знакомый всем гандбол в прошлом выглядел совсем иначе, нежели сейчас. Так же, как хоккей на траве и хоккей с мячом, он вырос в начале XX века на футбольных полях и от самой популярной игры отличался только тем, что играть руками было можно и нужно.

Такой вид гандбола с 11 игроками на поле быстро набрал популярность в Европе, особенно в скандинавских и немецкоговорящих странах. В 1936 году он вошёл в программу Олимпийских игр в Берлине. Убедительную победу одержала сборная Германии, пропустившая всего 19 мячей в пяти матчах (в современной интерпретации такой результат является отличным показателем для одной игры).

Привычный нам гандбол в закрытых помещениях с семью игроками на поле тоже уже практиковался, и в 1938 году состоялись первые два чемпионата мира по обеим версиям. Некоторое время они продолжали сосуществовать, но выжил только гандбол в зале. Полевой же просуществовал до 1966 года, когда ФРГ стала последней чемпионкой мира, а теперь уже классическая версия подкрепила свою победу олимпийским статусом, который она удерживает с 1972 года.

Соревнования военных патрулей

Предшественником современного биатлона справедливо считаются соревнования военных патрулей. Они были включены в программу первых зимних Олимпийских игр в 1924 году и считались в ту пору частью лыжегоночных соревнований.

Формат военных патрулей действительно похож на биатлонный, но отличия всё-таки были существенные. Во-первых, состязались только команды из четырёх человек. Им необходимо было преодолеть дистанцию в 30 км по горным трассам, что занимало порядка четырёх часов. Во-вторых, на огневых рубежах спортсменам надо было закрывать мишени не для того, чтобы избежать штрафа, а чтобы получить 30-секундные бонусы за каждое попадание. Примечательно, что стреляли только три человека в каждой команде — старший офицер лишь направлял своё подразделение по дистанции и вместо винтовки был вооружён пистолетом.

В будущем состязания военных патрулей снова входили в программу Олимпийских игр, но уже как демонстрационный вид — столь явное моделирование настоящих боевых действий не очень хорошо соотносилось с принципами мира, которые проповедовали Олимпиады. Спустя десятилетия стрельба и лыжи соединились в биатлоне, а военные патрули остались существовать на Всемирных военных играх, где по-прежнему проходят гонки в старом формате.

Жим в тяжёлой атлетике

В середине XX века для самых сильных тяжелоатлетов главной мечтой было набрать 500 кг в многоборье — те, кто сумел этого добиться, почитались так же, как сейчас прыгуны с шестом, взявшие высоту в шесть метров.

Также по теме

Прерванный рекорд: 81 год назад неизлечимо больной бейсболист Лу Гериг сыграл последний матч в карьере

30 апреля 1939 года последний матч в карьере провёл один из величайших бейсболистов в истории — Лу Гериг. Он вышел на поле в 2130-й.

Сейчас поднять полтонны на соревнованиях тяжелоатлетам не под силу — из их программы попросту исчез один из видов многоборья, который помогал набрать нужную сумму.

Сейчас тяжелоатлеты поднимают огромные веса двумя способами — рывком и толчком. А до 1972 года начинать им приходилось с жима, в котором на чемпионатах мира разыгрывались отдельные комплекты медалей. В этом упражнении нужно было вскинуть штангу на грудь, а затем только при помощи силы рук поднять вес над головой.

Оценить правильность выполнения жима судьям не всегда удавалось, и к тому же он существенно повышал риск травмы. В конце концов от него пришлось отказаться, и теперь 500 кг в сумме являются несбыточной мечтой тяжелоатлетов, подобраться к которой никак не получится ещё многие десятилетия.

Прыжки с места

Когда лёгкая атлетика только начинала развиваться, в её программе, помимо классических прыжков в длину и высоту с разбега, существовали и прыжки с места. Их активно практиковали в США и скандинавских странах.

Этот вид состязаний вписал в историю спорта американца Рэя Юри. В 1900, 1904 и 1908 годах он выиграл восемь золотых олимпийских медалей в прыжке в длину, в прыжке в высоту и в тройном прыжке с места. Долгое время благодаря этим уже давно исчезнувшим дисциплинам он оставался самым титулованным спортсменом в истории. Впоследствии многим удалось завоевать и большее число титулов, но рекорд Юри по личным золотым медалям сумел превзойти только пловец Майкл Фелпс.

Исчезновение прыжков с места можно назвать естественным — в зрелищности и состязательности они, безусловно, проигрывают прыжкам с разбега. Но по сей день прыжки в длину с места входят в программу подготовки спортсменов и практикуются на тренировках. Неофициальный мировой рекорд в них принадлежит игроку в американский футбол Байрону Джонсу и составляет 3,74 м. В прыжках в высоту с места лучший задокументированный результат принадлежит шведу Руне Альмену — в 1980 году он покорил планку на высоте 1,90 м.

Лазание по канату

Хорошо знакомое школьникам лазание по канату в прошлом было частью гимнастической программы Олимпийских игр. Соревноваться в этой дисциплине начали ещё в 1896 году. Тогда в этом виде программы приняли участие пятеро спортсменов. Они должны были на скорость и с правильной техникой, сохраняя контур в виде буквы L, забраться на 14-метровый канат.

Испытание оказалось слишком сложным — только двум грекам удалось добраться до конца каната, а чемпионом стал Николаос Андриакопулос, справившийся за 23,4 секунды. Остальные участники попросту останавливались на полпути, когда понимали, что победить уже нельзя.

Лазание по канату вновь было включено в программу в 1904 году — в принимавших Олимпиаду США эта дисциплина была весьма популярной. Тогда участникам давалось три попытки, чтобы забраться на канат длиной 7,62 метра и показать лучшее время. Победу одержал один из самых удивительных спортсменов того времени. Джордж Айзер в детстве потерял ногу и жил с деревянным протезом. Несмотря на это, он активно занимался гимнастикой и стал в итоге трёхкратным олимпийским чемпионом.

В 1924 и 1932 годах медали в лазании по канату были разыграны вновь на Играх, но после этот вид состязаний исчез. В наши дни он ещё входит в состав многоборья, проводимого на Всемирных играх полицейских и пожарных, но на других крупных соревнованиях лазание по канату уже не встретишь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»

- «У меня много работы»: шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова — о жизни после завершения спортивной карьеры

- Триумфатор нацистской Олимпиады и величайший рекордсмен: 40 лет назад скончался легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс

- «Фишер опасался поражения от Карпова»: как 45 лет назад был сорван самый ожидаемый матч за шахматную корону

- «Единственное, чем я хочу заниматься»: 45 лет назад в первый и последний раз гонщица сумела заработать очки «Формулы-1»

- По велению совести: как Али отказался от службы в армии и был лишён титула чемпиона мира по боксу

Источник: russian.rt.com

Лыжный балет, гонки на тандемах и лазание по канату: какие популярные в прошлом виды спорта канули в Лету

Развитие технологий, влияние коммерческой составляющей и рост профессионализма атлетов неизбежно вели к трансформации мирового спорта. Появились новые соревнования и дисциплины, которые сразу или со временем нашли новых поклонников. Среди прочего они вытеснили состязания, ещё недавно пользовавшиеся спросом и интересом. RT вспоминает о видах спорта, некогда входивших в программы Олимпийских игр и чемпионатов мира и уже практически стёршихся из памяти болельщиков.

Лыжный балет

Сейчас от дисциплин фристайла разбегаются глаза — непохожие друг на друга могул, акробатика, ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл и биг-эйр уживаются в рамках одного вида спорта и привлекают болельщиков своей динамичностью. В наши дни немногие уже вспомнят, что раньше в этот список входил и лыжный балет.

Именно с него началась история лыжного фристайла как отдельного вида спорта. Лыжный балет можно назвать фигурным катанием по снегу с помощью лыж и палок. Спортсмены в течение двух-трёх минут показывали под музыку различные трюки, спускаясь по слегка пологой поверхности. Международная федерация лыжного спорта (FIS) некоторое время старалась развивать эту дисциплину, включала его в список демонстрационных состязаний на Олимпийских играх в 1988 и 1992 годах, а также разыгрывала медали на чемпионатах мира.

Но в 1999-м лыжный балет исчез — федерация сначала так и не добилась его включения в программу Олимпийских игра, а потом полностью отказалась от всех соревнований. Без международной поддержки эта дисциплина фристайла канула в Лету. Было решено сделать ставку на более зрелищные виды, а также активнее развивать набирающий популярность сноуборд. Красивому и изящному, но не захватывающему дух лыжному балету пришлось потесниться. Интересно, что действующей чемпионкой мира в нём до сих пор является россиянка Наталья Разумовская — её титул больше никто не может оспорить, а последней серебряной призёркой стала соотечественница — Оксана Кущенко.

Слалом и гигантский слалом в сноуборде

По похожим причинам исчезли и две дисциплины из сноуборда. Когда в FIS решали, какой формат подойдёт новому виду спорта, то просто сделали кальку с горнолыжных соревнований и стали разыгрывать медали в слаломе и гигантском слаломе. Участникам нужно было на время преодолеть дистанцию с препятствиями, и быстрейший объявлялся победителем.

Но то, что стало традицией в виде спорта с почти вековой историей, не прижилось в сноуборде. Просто наблюдать за тем, как сноубордисты по одному спускаются вниз по склону, оказалось малоинтересным. Хотя к 2001 году в этих дисциплинах уже было разыграно десять комплектов наград на чемпионатах мира, их заменили параллельные версии, где спортсмены состязаются на выбывание на двух трассах сразу.

Велосипед-тандем

Также по теме

Не без скандала: как марафонцы из США выигрывали Олимпиады, пересекая финишную черту вторыми

Американские легкоатлеты трижды выигрывали золото в мужском марафоне на Олимпийских играх. Однако по иронии судьбы ни одному из них не…

Велосипед-тандем — это не только средство для неспешных совместных поездок на свежем воздухе. На нём велогонщики также проводили свои соревнования и разыгрывали медали, вплоть до самых престижных. С 1908-го по 1972-й тандем был олимпийской дисциплиной, а в программу чемпионатов мира он входил с 1966 по 1994 годы.

Формат состязаний в тандеме соответствовал современному индивидуальному спринту, с той лишь разницей, что друг другу противостояли не отдельные велогонщики, а их пары на одном велосипеде. Состязания тандемов были весьма популярны, но в конечном счёте исчезли по двум причинам.

Во-первых, они были гораздо травмоопаснее других видов трековых велогонок. Во-вторых, с середины XX века треки становятся всё короче, и неповоротливым тандемам развивать максимальную скорость стало невозможно.

Окончательно тандем не исчез из велоспорта. В нём соревнуются велогонщики-паралимпийцы с поражением зрения. Переднее место на тандеме занимают проводники, отвечающие за управление, а сами спортсмены разгоняют велосипед, сидя на заднем сидении. Правда, теперь само понятие «тандем» — это уже не название отдельной дисциплины, а вид велосипеда, соревноваться на котором можно по самым разным правилам.

К слову, в 1952 году состязания тандемов подарили спорту одну из самых удивительных историй. По пути на Олимпийские игры в Хельсинки австралийцы Лайнел Кокс и Расселл Мокридж делали пересадку в Лондоне. Познакомившись с членами британской сборной, они получили в подарок разобранный тандем и решили принять участие в соревнованиях на нём. У них не было ни тренера, ни механика, и вместе они никогда не сидели на одном велосипеде, но твёрдо решили побороться за ещё один комплект медалей. Успев собрать тандем за день до начала соревнований, Кокс и Мокридж одержали сенсационную победу и выиграли золото.

Полевой гандбол

Хорошо знакомый всем гандбол в прошлом выглядел совсем иначе, нежели сейчас. Так же, как хоккей на траве и хоккей с мячом, он вырос в начале XX века на футбольных полях и от самой популярной игры отличался только тем, что играть руками было можно и нужно.

Такой вид гандбола с 11 игроками на поле быстро набрал популярность в Европе, особенно в скандинавских и немецкоговорящих странах. В 1936 году он вошёл в программу Олимпийских игр в Берлине. Убедительную победу одержала сборная Германии, пропустившая всего 19 мячей в пяти матчах — в современной интерпретации такой результат является отличным показателем для одной игры.

Привычный нам гандбол в закрытых помещениях с семью игроками на поле тоже уже практиковался, и в 1938 году состоялись два первых чемпионата мира по обеим версиям. Некоторое время они продолжали сосуществовать, но выжил только гандбол в зале. Полевой же просуществовал до 1966 года, когда ФРГ стала последней чемпионкой мира, а теперь уже классическая версия подкрепила свою победу олимпийским статусом, который она удерживает с 1972 года.

Соревнования военных патрулей

Предшественником современного биатлона справедливо считаются соревнования военных патрулей. Они были включены в программу первых зимних Олимпийских игр в 1924 году и считались в ту пору частью лыжегоночных соревнований.

Формат военных патрулей действительно похож на биатлонный, но отличия всё-таки были существенные. Во-первых, состязались только команды из четырёх человек. Им необходимо было преодолеть дистанцию в 30 км по горным трассам, что занимало порядка четырёх часов. Во-вторых, на огневых рубежах спортсменам надо было закрывать мишени не для того, чтобы избежать штрафа, а чтобы получить 30-секундные бонусы за каждое попадание. Примечательно, что стреляли только три человека в каждой команде — старший офицер лишь направлял своё подразделение по дистанции и вместо винтовки был вооружён пистолетом.

В будущем состязания военных патрулей снова входили в программу Олимпийских игр, но уже как демонстрационный вид — столь явное моделирование настоящих боевых действий не очень хорошо соотносилось с принципами мира, которые проповедовали Олимпиады. Спустя десятилетия стрельба и лыжи соединились в биатлоне, а военные патрули остались существовать на Всемирных военных играх, где по-прежнему проходят гонки в старом формате.

Жим в тяжёлой атлетике

В середине XX века для самых сильных тяжелоатлетов главной мечтой было набрать 500 кг в многоборье — те, кто сумел этого добиться, почитались так же, как сейчас прыгуны с шестом, взявшие высоту в шесть метров.

Также по теме

Прерванный рекорд: 81 год назад неизлечимо больной бейсболист Лу Гериг сыграл последний матч в карьере

30 апреля 1939 года последний матч в карьере провёл один из величайших бейсболистов в истории — Лу Гериг. Он вышел на поле в 2130-й…

Сейчас поднять полтонны на соревнованиях тяжелоатлетам не под силу — из их программы попросту исчез один из видов многоборья, который помогал набрать нужную сумму.

Сейчас тяжелоатлеты поднимают огромные веса двумя способами — рывком и толчком. А до 1972 года начинать им приходилось с жима, в котором на чемпионатах мира разыгрывались отдельные комплекты медалей. В этом упражнении нужно было вскинуть штангу на грудь, а зачем только при помощи силы рук поднять вес над головой.

Оценить правильность выполнения жима судьям не всегда удавалось, и к тому же он существенно повышал риск травмы. В конце концов от него пришлось отказаться, и теперь 500 кг в сумме являются несбыточной мечтой тяжелоатлетов, подобраться к которой никак не получится ещё многие десятилетия.

Прыжки с места

Когда лёгкая атлетика только начинала развиваться, в её программе помимо классических прыжков в длину и высоту с разбега существовали и прыжки с места. Их активно практиковали в США и скандинавских странах.

Этот вид состязаний вписал в историю спорта американца Рэя Юри. В 1900, 1904 и 1908 годах он выиграл восемь золотых олимпийских медалей в прыжке в длину, в прыжке в высоту и в тройном прыжке с места. Долгое время благодаря этим уже давно исчезнувшим дисциплинам он оставался самым титулованным спортсменом в истории. Впоследствии многим удалось завоевать и большее число титулов, но рекорд Юри по личным золотым медалям сумел превзойти только пловец Майкл Фелпс.

Исчезновение прыжков с места можно назвать естественным — в зрелищности и состязательности они безусловно проигрывают прыжкам с разбега. Но по сей день прыжки в длину с места входят в программу подготовки спортсменов и практикуются на тренировках. Неофициальный мировой рекорд в них принадлежит игроку в американский футбол Байрону Джонсу и составляет 3,74 метра. В прыжках в высоту с места лучший задокументированный результат принадлежит шведу Руне Альмену — в 1980 году он покорил планку на высоте 1,90 метра.

Лазание по канату

Хорошо знакомое школьникам лазание по канату в прошлом было частью гимнастической программы Олимпийских игр. Соревноваться в этой дисциплине начали ещё в 1896 году. Тогда в этом виде программы приняли участие пятеро спортсменов. Они должны были на скорость и с правильной техникой, сохраняя контур в виде буквы L, забраться на 14-метровый канат.

Испытание оказалось слишком сложным — только двум грекам удалось добраться до конца каната, а чемпионом стал Николаос Андриакопулос, справившийся за 23,4 секунды. Остальные участники попросту останавливались на полпути, когда понимали, что победить уже нельзя.

Лазание по канату вновь было включено в программу в 1904 году — в принимавших Олимпиаду США эта дисциплина была весьма популярной. Тогда участникам давалось три попытки, чтобы забраться на канат длиной 7,62 метра и показать лучшее время. Победу одержал один из самых удивительных спортсменов того времени. Джордж Айзер в детстве потерял ногу и жил с деревянным протезом. Несмотря на это, он активно занимался гимнастикой и стал в итоге трёхкратным олимпийским чемпионом.

В 1924 и 1932 годах медали в лазании по канату были разыграны вновь на Играх, но после этот вид состязаний исчез. В наши дни он ещё входит в состав многоборья, проводимого на Всемирных играх полицейских и пожарных, но на других крупных соревнованиях лазание по канату уже не встретишь.

Источник: anti-maidan.com