09 ноября 2022 Система хранения данных (СХД) — это совокупность аппаратных средств и программного обеспечения, предназначенная для сохранения и обработки цифровой информации, а также ее резервного копирования. Данные в такой системе хранения могут быть структурированными (как БД) и неструктурированными (как big data), в их роли часто выступают файлы, архивы преимущественно большого объема, резервные копии и т. п.

Носителями информации в СХД являются жесткие диски — обычные HDD и/или твердотельные SSD-накопители. В статье мы объясним принцип работы систем хранения данных и расскажем, на что обращать внимание при их выборе.

Устройство СХД

Классическая система хранения данных включает в себя следующие компоненты: дисковый массив из HDD/SSD-накопителей, встроенный контроллер (куда входят процессор, кэш-память, интерфейсы для коммутации с дисками и внешними портами), несколько блоков питания и защитный корпус. Чаще всего СХД монтируют в стандартный 19-дюймовый шкаф.

Принципы фон Неймана

Основным отличием такой системы от просто жестких дисков считается ее высокая производительность. Она имеет более сложную архитектуру, но благодаря специальному ПО работает намного быстрее.

Какие бывают системы хранения данных

СХД могут быть трех типов: файловыми, блочными и объектными. Такая классификация основана на уровнях хранения информации. Каждая из разновидностей также определяет, в каком виде хранятся данные и как к ним осуществляется доступ. В результате это помогает оценить, насколько просто управлять системой и насколько быстро она откликается на запрос.

Файловые

В хранилищах этого типа данные имеют вид файлов, которые собраны в каталоги/папки. Все они организуются с помощью подробных метаданных, указывающих, где расположен определенный файл. Извлекается информация благодаря им же. Как правило, файловая СХД используется для хранения «холодных» данных, т. е. информации, не требующей операционных вычислений.

Файлы зависят друг от друга, поскольку составляют иерархическую структуру. По этой причине при росте объема хранимой информации скорость работы системы заметно снижается: иерархия усложняется, путь к определенному файлу занимает все больше времени и ресурсов, отклик становится медленнее.

Блочные

В такой системе информация делится на отдельные самостоятельные блоки, каждый из которых обладает собственным идентификатором. Он позволяет СХД размещать данные в любой части дискового пространства и быстро находить их при необходимости. Блочное хранилище применяется как жесткий диск: его можно форматировать, устанавливать на него операционную систему, создавать виртуальные диски.

Использовать блочную систему сложнее в плане настройки и обслуживания, но она отлично подходит для выполнения высокопроизводительных вычислений, хранения больших баз данных, развертывания сред разработки/тестирования.

8 урок. Принципы Фон-Неймана

Объектные

Хранилища объектного типа по структуре схожи с БД: файлы разделяются на «объекты», которые хранятся в едином пространстве в сгруппированном виде и классифицируются по уникальным идентификаторам и метаданным. Подобные СХД предназначены для работы с огромными массивами неструктурированных данных. Они применяются в машинном обучении, big data, аналитике, облачных технологиях, позволяют хранить объемные мультимедийные файлы, создавать бэкапы и организовывать хостинг. Функционирует такая система немного медленнее блочной.

Принцип работы СХД

Существующие на рынке решения для систем хранения данных отражают цепочку связей между приложениями, которые используют информацию, и устройствами-носителями этой информации. В современных СХД эта цепь состоит из трех звеньев: создания RAID-массивов, обработки метаданных (позволяет интерпретировать биты в файлы и записи) и предоставления данных приложению. Места и способы реализации этих звеньев в СХД меняются в зависимости от используемых аппаратных средств, ПО и протоколов. Всего выделяют три варианта топологий систем хранения. О каждом расскажем подробнее.

NAS

Network Attached Storage (NAS) — это, условно, хранилище, подключенное к сети. Оно представляет собой отдельно стоящую дисковую систему, которая интегрирована в локальную сеть. Как правило, это высокопроизводительный сервер с собственной ОС, поэтому все вышеперечисленные процессы-звенья происходят внутри него. Он обрабатывает данные на уровне файлов и работает с протоколами NFS/CIFS.

NAS дает одновременный доступ к хранимой информации всем пользователям, а кроме того, его можно безболезненно расширять и изменять, подключая виртуальные машины, дисковые станции и другие серверы. Подходит для работы с файлами, к которым требуется коллективный доступ.

DAS

Direct Attached Storage (DAS) переводится как хранилище с прямым подключением. Такая СХД подключается к серверу по тому же принципу, что условная флэш-карта к персональному компьютеру. В этом случае она выполняет только одно из звеньев, а именно предоставляет данные. Остальные процессы происходят на стороне сервера. Пользователи подключаются к хранилищу через него.

В итоге клиенты имеют файловый доступ, а сам сервер — блочный.

Особенности архитектуры DAS-системы обеспечивают простоту ее развертывания и управления, но требуют выделенного хоста и ограничивают возможности расширения, поскольку количество возможных подключений зависит от количество имеющихся портов.

SAN

Storage Area Networks (SAN) — это сети хранения данных. Такое хранилище можно назвать промежуточным вариантом между двумя предыдущими. Здесь СХД отвечает за обеспечение RAID и предоставление данных, но метаданными по-прежнему занимается сервер.

SAN предназначена для использования хранилищ разных типов (от обычных дисков до ленточных библиотек), которые ОС воспринимает как один сетевой логический диск. Это целая инфраструктура, объединенная оптическими каналами связи. В системе применяются FC и iSCSI протоколы, для нее характерен блочный тип хранения.

SAN-система отличается быстрым откликом, гибкими настройками и легким масштабированием, но в построении она более сложна, а потому и дороже.

Как выбрать систему хранения данных

Прежде чем выбирать определенный тип хранилища, стоит определить, для чего предназначена система хранения данных конкретно в вашем случае. Какие задачи она будет решать, какая информация будет на ней храниться и насколько она важна? Эти и другие критерии необходимо учесть заранее. Мы рекомендуем в первую очередь обратить внимание на следующие параметры.

Тип данных

Во-первых, нужно ориентироваться на тип данных. Большие медиафайлы, рабочая документация, неструктурированный массив для обработки нейросетью или любые другие данные будут требовать от СХД соответствующих технологий обработки, компрессии, скорости доступа и т. п. Система для хранения корпоративной информации в компании будет отличаться от системы, работающей в области машинного обучения.

Объем данных

Во-вторых, важную роль играет объем информации, которую вы собираетесь хранить и обрабатывать. Он влияет на выбор дисковых накопителей (будет ли вам достаточно потребительских SSD на 300 ГБ или понадобятся устройства с бОльшей емкостью?), а также — на выбор архитектурного решения, поскольку возможности масштабирования в них отличаются.

Отказоустойчивость

Также необходимо оценить важность самих данных, установить цену их потери за определенный промежуток времени. Чем выше эта стоимость, тем более надежную СХД нужно выбирать. Кроме того, этот шаг позволит рассчитать показатели точки и времени восстановления (RPO и RTO) данных, т. е. узнать допустимые для бизнеса пределы по объему и продолжительности сбоев

Производительность

Если у вас есть готовый проект, под который нужно подобрать СХД, определить необходимый уровень производительности несложно. Если же система закупается под новый проект, оценить его нагрузку будет труднее. В этом случае рекомендуется провести предварительный тест СХД или хотя бы поговорить с коллегами/поставщиками, которые уже решали схожие задачи.

Вендор

Подобрать качественного поставщика — не менее важная задача. Главное — найти вариант, который будет удовлетворять ваши потребности по функционалу, надежности, удобству и цене. Иногда даже для сложных и высоконагруженных проектов подходят бюджетные решения. Но у лидирующих производителей, разумеется, и качество и будет выше.

Выводы

Системой хранения данных называют программно-аппаратный комплекс, назначение которого заключается в хранении и оперативной обработке цифровых данных. Они различаются по архитектуре и функциональным возможностям. Теперь вы знаете, для чего они предназначены и как выбрать подходящую. Надеемся, наша статья была для вас полезной.

Похожие статьи

Уязвимости сайтов: 10 распространенных проблем 28 ноября 2022

Как и любое программное обеспечение, сайты подвержены угрозе взлома, утечки данных или других неправомерных действий со стороны злоумышленников.

Что такое брандмауэр 21 ноября 2022

Брандмауэр — это программа или программно-аппаратное решение, которые фильтруют входящий и исходящий сетевой трафик.

OpenVZ или KVM: какую виртуализацию выбрать 14 ноября 2022

Технология виртуализации (virtualization technology, VT) является важным критерием выбора VPS/VDS. От нее зависят функциональность серверов, запущенных внутри хоста, и возможности управления ими.

Источник: eurobyte.ru

Принцип условного перехода

При выполнении программы возможен переход к той или иной команде в зависимости от промежуточных результатов вычислений; это допускает создание циклов.

Принцип хранимой информации

Команды, как и операнды представляются в машинном коде и хранятся в оперативной памяти. При работе команды обрабатываются устройством управления процессора, а операнды — арифметико-логическим устройством.

Принцип использования двоичной системы счисления

Информация кодируется в двоичной форме и разделяется на элементы, называемыми словами. В двоичной системе используются две цифры 0 и 1, что соответствует двум состояниям двустабильной системы (кнопка нажата -отпущена, транзистор открыт — закрыт)

Принцип иерархичности ЗУ

Компромиссом между необходимыми большой емкостью памяти, быстрым доступом к данным, дешевизной и надежностью является иерархия запоминающих устройств:

- 1) быстродействующее ОЗУ, имеющее небольшую емкость для операндов и команд, участвующих в вычислениях;

- 2) инерционное ВЗУ, имеющее большую емкость для информации, не участвующей в данный момент в работе ЭВМ.

Кроме того, современные ЭВМ построены в соответствии с принципами:

- 1. Магистрально-модульный принцип построения: ЭВМ состоит из модулей: ЦП, ПЗУ, ОЗУ, ВЗУ, устройств ввода и вывода, подключенных к магистрали, состоящей из шин управления (шины команд), адресов и данных. При этом сокращается аппаратура, стандартизируется процедура обмена информацией, но исключается одновременный обмен между несколькими устройствами. ЦП состоит из устройства управления, арифметико-логического устройства, микропроцессорной памяти. Внутренняя память ЭВМ: ПЗУ (самотестирование и загрузка ОС), и ОЗУ (хранение оперативной информации). Внешняя память: НЖМД, НГМД, CD-ROM, DVD-ROM, Zip-диск, стример (хранение больших объемов информации). Устройства ввода: клавиатура, мышь, трекбол, сканер, цифровая фото- и видеокамера. Устройства вывода: монитор, ЖК-дисплей, звуковые колонки, принтер, ЖК-проектор.

- 2.Принцип открытой архитектуры — компьютер не является неразъемным устройством, он может быть собран из независимо изготовленных частей. На системной плате размещены системы, обрабатывающие информацию. Блоки, управляющие всеми устройствами ЭВМ (видео, звуковая, сетевая платы и т.д.), вставляются в стандартные разъемы (слоты) на системной плате. Системный блок содержит микропроцессор, ОЗУ, контроллеры различных устройств, накопители для жесткого, гибкого и компакт дисков, блок питания.

Источник: studwood.net

Принцип программного управления. Принцип хранимой в памяти программы.

Память машины можно представлять себе как длинную страницу, состоящую из отдельных строк. Каждая такая строка называется ячейкой памяти, и в свою очередь, разделяется на разряды. Содержимым любого разряда может быть либо 0, либо 1. Значит, в любую ячейку памяти записывается некоторый набор нулей и единиц машинное слово. Все ячейки памяти занумерованы. Номер ячейки называют её адресом.

Наличие у каждой ячейки адреса позволяет отличать ячейки друг от друга, обращаться к любой ячейке, чтобы записать в неё новую информацию или извлечь ту информацию, которая в ней хранится.

Все ЭВМ работают в принципе одинаково. Когда бы вы ни заглянули в память ЭВМ, в её ячейках хранятся наборы нулей и единиц. ЭВМ выполняет без участия человека не только одну команду, но и длинную последовательность команд (программу). В этом и состоит один из основных принципов работы ЭВМ — принцип программного управления.

Каждая команда кодируется некоторой последовательностью из нулей и единиц и помещается, как и число, в одной ячейке оперативной памяти. Команда состоит из двух частей: кодовой и адресной. Кодовая часть команды указывает, какое действие должно быть выполнено, а адресная определяет расположение в памяти компьютера исходных данных и результата.

Общий вид команды машины может быть таким: К А1 А2 А3, где К — код действия, а А1, А2, А3 — адреса ячеек памяти (на каждый адрес отводится по три разряда). Для выполнения команд служит специальное арифметико-логическое устройство (АЛУ). Оно состоит из двух особых ячеек — счётчика команд и регистра команд, а также сумматора.

При выполнении ЭВМ программы в счётчик команд последовательно заносятся номера ячеек, где содержатся исполняемые команды, сами команды помещаются в регистр команд, а в сумматоре происходят арифметические действия. Сумматор также имеет свою ячейку — для промежуточных результатов вычислений. Отметим, что команды современных ЭВМ могут занимать несколько ячеек памяти.

Принцип хранимой в памяти программы

Принцип хранимой в памяти программы был предложен фон Нейманом в 1945 году. Этот принцип стал основой современных машин. В соответствии с этим принципом команды хранятся в памяти, также как и данные. При этом под программу отводится одна отдельная область памяти, под данные — другая область.

В командах указываются не операнды, а их адреса, то есть номера ячеек памяти ОЗУ, где они помещаются. Для вызова команд из ОП также надо указывать их адреса в ОП. При такой организации можно многократно вызывать из памяти одну и ту же команду или последовательность из нескольких команд (подпрограмму) и одни и те же данные. Кроме этого, над командами и над данными можно производить операции, так как они с точки зрения обработки становятся равноценными. Структура команды для ЭВМ, организованной в соответствии с принципом фон Неймана (фон Неймановская машина), будет следующей:

| КОП | Адрес операнда |

Такой тип команды оказался намного более универсальным и напряду с ранее приведенным он широко используется в современной вычислительной технике.

Форматы команд.

Команды в ЦВМ могут быть одноадресными, двухадресными и трехадресными (в машинах с так называемой естественной адресацией команд).

| КОП | А -Адрес операнда |

| КОП | А1-Адрес 1-го операнда | А2- Адрес 2-го операнда |

| КОП | А1-Адрес 1-го операнда | А2-Адрес 2-го операнда | А3-Адрес 3-го операнда |

Команда состоит из операционной части- кода операции (КОП) и адресной части. В операционной части указывается тип выполняемой операции в виде двоичного числа. В адресной части указывается адрес ячейки памяти, в которой размещается операнд (одноадресная команда). Если в команде указывается адреса 1-го и 2-го операнда, то такая команда называется двухадресной. В трехадресной машине указывается еще и адрес результата, то есть ячейка ОП, куда помещается результат.

Какая из систем лучше? В современных машинах большого класса могут сочетаться все типы. Приведенные типы команд относятся к так называемым машинам с естественной адресацией, когда команды из программы выбираются последовательно одна за другой. Адресация производится с помощью счетчика команд СчК (PC- Program Count). Однако существовали машины и с принудительной адресацией, в которых очередная команда выбиралась по адресу, указанному в предыдущей команде (такой способ адресации сохранен в настоящее время только в так называемых микропрограммных устройствах управления).

Структура команд такой машины:

| КОП | А1 | А2 | Ар | Аск |

где Ар- адрес результата;

Аск -адрес следующей команды.

Способы адресации команд.

Различные способы адресации базируются на разных механизмах определения физического адреса операнда, то есть адреса фактического обращения к памяти при выполнении команды. Определение набора способов адресации, закладываемых в систему команд, является одним из важнейших вопросов разработки ЭВМ, существенно влияющим на ее архитектуру, вычислительные возможности, объем оборудования, быстродействие и другие характеристики.

К основным способам адресации относятся следующие: прямая, непосредственная, косвенная, относительная.

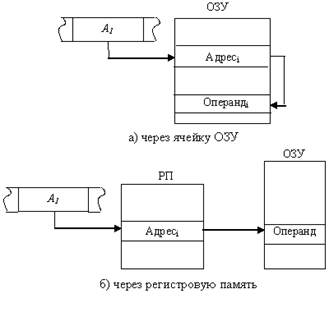

Прямая адресация. Физический адрес операнда совпадает с кодом в адресной части команды (рис. 11.4). Формальное обозначение:

где Аi – код, содержащийся в i-м адресном поле команды.

Рис. 11.4. Прямая адресация

Выше при описании способов кодирования команд и расчете длины адресного поля предполагалось использование именно этого способа адресации.

Допускается использование прямой адресации при обращении как к основной, так и к регистровой памяти.

Непосредственная адресация. В команде содержится не адрес операнда, а непосредственно сам операнд (рис. 11.5):

Рис. 11.5. Непосредственная адресация

Непосредственная адресация позволяет повысить скорость выполнения операции, так как в этом случае вся команда, включая операнд, считывается из памяти одновременно и на время выполнения команды хранится в процессоре в специальном регистре команд (РК). Однако при использовании непосредственной адресации появляется зависимость кодов команд от данных, что требует изменения программы при каждом изменении непосредственного операнда.

Косвенная адресация (рис. 11.6). Адресная часть команды указывает адрес ячейки памяти (рис. 11.6,а) или номер регистра (рис. 11.6,б), в которых содержится адрес операнда:

Рис. 11.6. Косвенная адресация

Применение косвенной адресации операнда из оперативной памяти при хранении его адреса в регистровой памяти существенно сокращает длину поля адреса, одновременно сохраняя возможность использовать для указания физического адреса полную разрядность регистра.

Недостаток этого способа – необходимо дополнительное время для чтения адреса операнда. Вместе с тем он существенно повышает гибкость программирования. Изменяя содержимое ячейки памяти или регистра, через которые осуществляется адресация, можно, не меняя команды в программе, обрабатывать операнды, хранящиеся по разным адресам.

Косвенная адресация не применяется по отношению к операндам, находящимся в регистровой памяти.

Предоставляемые косвенной адресацией возможности могут быть расширены, если в системе команд ЭВМ предусмотреть определенные арифметические и логические операции над ячейкой памяти или регистром, через которые выполняется адресация, например увеличение или уменьшение их значения на единицу. Так, адресация, при которой после каждого обращения по заданному адресу с использованием механизма косвенной адресация, значение адресной ячейки автоматически увеличивается на длину считываемого операнда, называют автоинкрементной. Адресация с автоматическим уменьшением значения адресной ячейки называется автодекрементной.

Относительная адресация. Этот способ используется тогда, когда память логически разбивается на блоки, называемые сегментами. В этом случае адрес ячейки памяти содержит две составляющих: адрес начала сегмента (базовый адрес) и смещение адреса операнда в сегменте. Адрес операнда определяется как сумма базового адреса и смещения относительно этой базы:

Для задания базового адреса и смещения могут применяться ранее рассмотренные способы адресации. Как правило, базовый адрес находится в одном из регистров регистровой памяти, а смещение может быть задано в самой команде или регистре.

12=19(Основные характеристики материнской платы)Классификация ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ

Электро́нно-вычисли́тельная маши́на — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления.Классификация компьютеров

Существует достаточно много систем классификации компьютеров. Мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Классификация по назначению

Классификация по назначению — один из наиболее ранних методов классификации. Он связан с тем, как компьютер применяется. По этому принципу различают:

· большие ЭВМ (электронно-вычислительные машины),

· персональные компьютеры, которые, в свою очередь, подразделяют на:

v массовые,

v портативные,

v развлекательные,

v рабочие станции.

Большие ЭВМ- это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания очень крупных организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. За рубежом компьютеры этого класса называют мэйнфреймами (mainframe). Штат обслуживания большой ЭВМ составляет до многих десятков человек. На базе таких ЭВМ создают вычислительные центры, включающие в себя несколько отделов или групп.

Мини-ЭВМ

От больших ЭВМ компьютеры этой группы отличаются уменьшенными размерами и, соответственно, меньшей производительностью и стоимостью. Такие компьютеры используются крупными предприятиями, научными учреждениями, банками и некоторыми высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с научной.

Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, использующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для обслуживания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории в составе нескольких человек.

Несмотря на относительно невысокую производительность по сравнению с большими ЭВМ, микро-ЭВМ находят применение и в крупных вычислительных центрах. Там им поручают вспомогательные операции, для которых нет смысла использовать дорогие суперкомпьютеры.

Персональные компьютеры (ПК)

Эта категория компьютеров получила особо бурное развитие в течение последних двадцати лет. Такой компьютер предназначен для обслуживания одного рабочего места. Как правило, с персональным компьютером работает один человек Несмотря на свои небольшие размеры и относительно невысокую стоимость, современные персональные компьютеры обладают немалой производительностью.

Источник: cyberpedia.su