После смерти Сталина в 1953 году в СССР происходят значительные изменения политики партийного руководства. К власти приходит Никита Сергеевич Хрущёв, смело критиковавший предшественника. Так, в 1956 году, на XX съезде КПСС он представил доклад «О культе личности и его последствиях».

Однако деятельность Никиты Хрущёва касалась не только политических рокировок, но была связана и с социальной политикой Советского государства. Гражданам требовались оптимальные условия для жизни и поддержания трудоспособности, которая должна была помочь «догнать и перегнать передовые капиталистические страны».

Предпосылки преобразований

По данным переписи 1959 года в СССР насчитывалось 208,8 миллионов человек, а в 1939 году было 170,5 миллионов человек. Прирост населения существенный! Но это не всё, в 1962 году впервые в отечественной истории доля городского населения (111,2 миллионов человек) превысила численность сельских жителей (108,6 миллиона). Выходцы из колхозов становились работниками крупных промышленных предприятий. В связи с этими изменениями появилась необходимость решения жилищного вопроса в Советском Союзе.

Заговор против Хрущёва. Дворцовый переворот по-советски

Конечно, одним из главных условий разрастания городского домостроения стало развитие промышленности. С начала 1950-х годов по 1965 год темпы развития советской экономики неуклонно росли. Так, производство после V пятилетки (1951−1955 годы) увеличилось на 85%, за три года VI пятилетки – на 64%, а за семилетку (1959 – 1965 гг.) – на 84%.

Строительство «хрущёвки»

За хрущёвские годы в стране построили 3,2 тысячи новых промышленных предприятий, в том числе доменные печи в Череповце, на Орско-Халиловском комбинате, шахты в Донбассе, Кузбассе, Караганде, в Печорском угольном бассейне, нефтеперерабатывающий комбинат в Новокуйбышевске и т.д. Было сооружено множество ГРЭС в разных областях СССР. Объем капиталовложений был в почти два раза большим, чем в IV пятилетке (1946−1950 годы). Предприятиям военной, атомной, металлургической, нефтеперерабатывающей, угольной, энергетической промышленности были необходимы новые работники.

Стоит отметить, что жилищная проблема существовала ещё с 1928 года. Судя по секретной справке ЦСУ СССР Лазарю Кагановичу о состоянии городского жилого фонда в 1940–1952 годах, датированную 18 августа 1953 года, в СССР ситуация с жильём не менялась 30 лет. Согласно расчётам 1928 года, чтобы достичь к концу первой пятилетки санитарной нормы, следовало построить 100 миллионов квадратных метров жилья. В 1953 году до достижения той же нормы не хватало 96 миллионов квадратных метров.

В список проблем стоит добавить качество жилья. На бараки в общем городском жилом фонде в 1952 году приходилось 18 миллионов квадратных метров. Почти четыре миллиона граждан СССР в 1952 году жили в бараках. Такое жильё не соответствовало санитарным нормам и становилось средой для возникновения социальных проблем.

Новые районы в хрущёвский период

Массовое жилье для населения СССР

Одним из первых шагов по созданию массового жилья можно назвать постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 августа 1954 года, «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства». Оно предписывало строительство 402 заводов железобетонных конструкций и организацию изготовления деталей на 200 площадках полигонного типа.

Продолжением намеченных преобразований стало проведение в период с 30 ноября по 7 декабря 1954 года Всесоюзного совещания архитекторов и строителей. Зачинщиком совещания стал Никита Хрущёв. На совещании сталинский ампир осудили за дороговизну и «украшательство». Виновниками объявили первых лиц архитектурной иерархии — Аркадий Мордвинов, Александр Власов и другие.

Смысл заключительной речи Хрущёва сводился к тому, что строить надо дёшево, много, из панелей и по типовым проектам. Многих архитекторов лишили премий и наград. Официальной причиной таких репрессий стало «украшательство» и дороговизна проектов.

В августе 1954 года выходят несколько постановлений ЦК КПСС и Совета министров СССР, посвящённых индустриализации строительного производства, снижению стоимости строительства, улучшению работы проектных организаций и реформированию системы управления строительством и архитектурой.

Важным является постановление от 4 ноября 1955 года, которое определило архитектурную реформу в СССР, «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР». Данный документ стал определяющим в жилищной политике страны и показал основные цели руководства. Выделим ключёвые пункты постановления:

• «…исходить из необходимости ликвидации в ближайшие 10–12 лет недостатка в жилищах для трудящихся».

• «Начиная с 1958 года, в жилых домах, строящихся как в городах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей».

• «Ввести с 1 января 1959 года планирование и учёт жилищного строительства в квадратных метрах жилой и полезной площади и в количестве квартир».

По сути государство поставило важную задачу: решить жилищную проблему и обеспечить городское население жильём в норме одна квартира на семью. Этот шаг стал первым в истории СССР. Также в постановлении отмечалось увеличение плана жилищного строительства в шестой пятилетке до 215 миллионов квадратных метров.

Источник: dzen.ru

Жилищная реформа Н. С. Хрущева

Послевоенное восстановление и стремительная индустриализация СССР в 50-е годы ХХ века привели к тому, что сельское население начало массово переезжать в крупные города. Свободных жилых помещений было мало, крестьяне сначала жили в обычных бараках с ужасными санитарными условиями. В 1955 году Никита Хрущев отправился в ГДР, где увидел небольшие кварталы, застроенные пятиэтажными домами, в которых в основном проживали работники заводов. Недавний визит в ГДР и проблема урбанизации натолкнули его на проведение жилищной реформы.

Цель реформы

Постановление Совета Министров СССР 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» начало жилищную реформу, а на съезде КПСС в 1956 году уже прозвучало заявление: «Каждая семья получит собственную квартиру в течение следующих 15 лет», которое закрепило введение жилищной реформы. Хрущев подчеркивал, что целью реформы было:

• выведение из бараков и подвалов миллионов людей, которые там оказались после войны;

• борьба со «сталинским имперским наследием», ведь проекты той эпохи требовали «изысканности и парадности» каждого построенного здания;

• строительство многоэтажных панельных домов взамен привычных кирпичных.

Идея этой «жилищной революции» заключалась в строительстве серий домов по единому типичному проекту. Эти дома имели стандартную внутреннюю планировку. Например, кухни, ванны были уменьшены до минимальных размеров, потолки опущенные, а лифты или мусоропроводы не предусмотрены из соображений экономии.

Количество этажей было обусловлено именно из-за отсутствия лифта, ведь 5 этажей — максимальное расстояние, которое может преодолеть человек без особых усилий. Н. Хрущев позже вспоминал: «Да, мы забирали все лишние детали из строительных проектов, но без лифта жить легче, чем вообще без квартиры». Впоследствии эти дома стали называть «хрущевками».

Результаты реформы

Экономия на проектировании домов действительно привела к положительным показателям:

• стоимость строительных работ уменьшилась на 20-25%;

• в 3-4 раза увеличилось количество рабочих мест;

• сроки сдачи объектов уменьшились на 1,5 — 2 месяца;

• СССР занял первое место в мире по общему количеству построенной жилой площади.

Вследствие жилищной реформы в течение 1956 — 1964 гг. жилой фонд СССР увеличился на 80%, около 55 миллионов человек получили новое жилье. За 8 лет (1956 -1964 гг.) было построено больше домов, чем за предыдущие 40 лет.

Жилищная реформа в первую очередь распространялась на трудящихся, работавших в государственных учреждениях, организациях, на заводах и фабриках. Они бесплатно получали квартиру в новостройках за многолетний трудовой стаж и безупречное поведение. Реформа сблизила советское население, ведь теперь бок о бок проживали и профессор университета, и простой работник на предприятии.

В конце 1950-х гг. сформировалась новая идея жилищной реформы: полностью отказаться от коммунальных квартир в пользу «семейных». Это было удачным решением, ведь в 1962 году впервые в истории советских республик городское население на 3 миллиона превысило сельское (111 против 108 миллионов человек). Быстро росли крупные города (за 15 лет число «городов-стотысячников» увеличилось с 47 до 89), возникали новые города вокруг важных промышленных баз и научных центров.

В 1963 году начали возникать определенные проблемы в новостройках: низкая звукоизоляция стен, высокое потребление электроэнергии, однообразие дизайна. Поэтому разработчики строительных проектов внесли в них некоторые изменения: увеличили жилую площадь, добавили подвальные помещения, кладовые, отдельные ванные комнаты. Около 70% тогдашних зданий в СССР были построены по типичному проекту «хрущевок».

После отставки Хрущева в 1964 году советская власть перестала акцентировать внимание на проведении жилищной реформы. Для планового продолжение строительства нужно было регулярно увеличивать количество строительных материалов и задействовать больше трудовых ресурсов. Л. Брежнев не решился закончить начатое дело, и социально — демографическая проблема в СССР не была до конца решена.

Источник: www.istmira.com

Быстро, тесно и одинаково: жилищный конвейер Никиты Хрущева

За одиннадцать лет своего руководства СССР первый секретарь ЦК КПСС и председатель советского правительства Никита Хрущев успел совершить множество поступков, которые навсегда вписали его имя в историю нашей страны. В те же годы начался и процесс масштабного переселения советских горожан, задыхавшихся в тесноте коммуналок и в сырости бараков, в новые многоквартирные дома. Заслужившие не слишком уважительное прозвище «хрущевок», а то и «хрущоб», они по сей день встречаются по всему бывшему Советскому Союзу. Нынешним их обитателям эти дома кажутся тесными, неудобными и малокомфортными — но шесть с лишним десятилетий назад это было роскошное по сравнению со многим другим жилье, строительство которого широко развернулось после выхода 31 июля 1957 года постановления советского правительства и ЦК КПСС «О развитии жилищного строительства в СССР».

Один из проектов «хрущевок» предполагал строительство домов из крупноблочных секций

Послевоенный квартирный вопрос

Этот документ, имевший номер 931, начинался со слов о том, что «подъем жизненного уровня и благосостояния народа является одной из важнейших задач», затрагивал практически все вопросы, связанные с жилищным строительством в Советском Союзе, и приводил весьма любопытные цифры. В частности, в постановлении отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны были полностью или частично разрушены более 1700 городов и поселков (в других документах приводились такие данные: 1710 городов и более 10 тысяч сел и деревень).

Страна потеряла свыше 6 млн домов, или более 70 млн квадратных метров жилой площади, более 25 млн человек остались без крова. И в то же самое время в военные годы удалось восстановить или построить заново 50 млн квадратных метров жилплощади. А за первое послевоенное десятилетие этот объем вырос вшестеро — до 300 млн квадратных метров! И это только построенных государством, поскольку в то же самое время еще около 5,7 млн жилых домов были построены в частном порядке.

И все-таки жилья в стране, прежде всего в городах, где жила уже почти половина населения Советского Союза, по-прежнему остро не хватало. Еще накануне войны на одного советского горожанина приходилось порядка 7 кв. м жилплощади, хотя пятнадцатью годами ранее этот показатель в городах составлял 8,2 кв. м. И то, надо сказать, эти семь квадратных метров зачастую представляли собой ветхое или плохо оборудованное жилье, без канализации и водопровода, или имевшее все это, но пришедшее в малопригодное для жизни состояние, поскольку в военные и первые послевоенные годы было не до ремонта имеющейся жилплощади — важнее было дать новую квартиру тем, кто не имел вообще никакой.

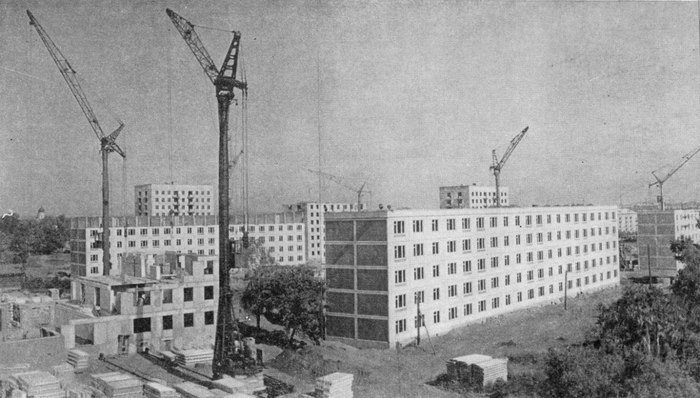

Строительство нового квартала, состоящего исключительно из жилых домов «нового экономичного типового проекта»

В таких условиях прежние, заведенные еще в сталинские годы подходы к проектированию и строительству жилья, когда практически каждый дом планировался индивидуально и строился достаточно неспешно, уже никуда не годились. Ими можно было пользоваться только при строительстве жилья, что называется, повышенной комфортности — а стране требовалось просто очень много дешевого жилья, и быстро. И тогда Никита Хрущев вспомнил о своем опыте времен руководства ЦК Компартии Украины. В 1949 году по хрущевской инициативе в республике началось панельное строительство жилых домов. И вот через восемь лет решено было распространить эту практику на всю страну.

Жилье без излишеств

В постановлении «О развитии жилищного строительства в СССР» собственно возведению панельных домов были отведены пункты 29 и 30. Первый из них оговаривал, что со следующего, 1958-го года, «в жилых домах, строящихся как в городах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей», а сами эти дома строить по типовым проектам. Причем на основе именно этих новых типовых проектов Госстрой СССР должен был разработать и утвердить новые нормы проектирования, в том числе и касающиеся высоты жилых помещений. Именно это и открыло дорогу низким, не больше двух с половиной метров высотой, потолкам в советских жилых домах.

Открытые балконы «хрущевок» многие старались остеклить еще в советское время

А второй пункт определял ответственность местных властей за то, чтобы новые типовые дома получили широкое распространение. В частности, на местах должны были сами решать, какой быть этажности домов, хотя при этом в постановлении оговаривалось, что в городах она должна составлять в основном 4-5 этажей, а в небольших городах и поселках — 2-3 этажа. На местные власти ложилась обязанность развития производства железобетонных конструкций для типовых домов, а кроме того, «крупноразмерных перегородок, щитовых дверей, спаренных оконных переплетов и других конструкций и деталей». И отдельно ставилась задача обеспечить новые дома новой же, подходящей под их небольшие размеры обстановкой: на местах должны были «организовать в необходимом количестве изготовление малогабаритной мебели и встроенного кухонного оборудования для квартир нового типа».

И был в постановлении еще один примечательный пункт – 35-й. Согласно ему, республиканские, краевые, областные и прочие власти должны в 1958 году построить в областных центрах и крупных городах достаточное число жилых домов по новым экономичным типовым проектам. Эти демонстрационные постройки, как говорилось в постановлении, должны были стать «по своему качеству, благоустройству, планировочным и конструктивным решениям…на ближайшие 3-5 лет образцом для государственного, индивидуального и колхозного жилищного строительства».

Классическая схема на кухне малогабаритной квартиры: даже семья из трех человек умещается в ней с некоторым трудом

Маленькая, но своя!

Но вместо трех-пяти лет эти «новые экономичные типовые проекты» стали образцом массового советского строительства на три с лишним десятка лет. Первые экспериментальные многоквартирные панельные многоэтажки появились в Москве в районе Черемушки еще в 1956 году: квартал получил название Новые Черемушки, и этот топоним быстро прижился в столице. Да и не только в ней: острый на язык советский народ очень быстро приклеил такое же название всем типовым кварталам, застроенным «хрущевками». Потому что и на первый, и на второй неискушенный взгляд они практически ничем друг от друга не отличались.

Впрочем, иначе и быть не могло. Еще до принятия постановления о развитии жилищного строительства Никита Хрущев обрушился с жесткой критикой на советских архитекторов и строителей, обвиняя их в неразумной трате сил и средств, которые идут на индивидуальные проекты жилых домов. Функциональность и скорость строительства — вот что требовалось стране, а при таких условиях никаких «украшательств» ждать не приходилось. Типовые новые дома мало отличались друг от друга, как и застроенные ими кварталы, — и советские люди быстро подметили эту особенность.

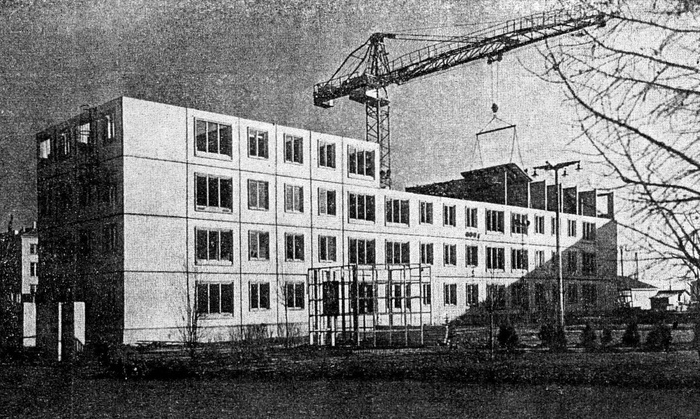

Возведение домов первой «хрущевской» серии К-7 в московском районе Хорошево-Мневники

Зато впервые за многие годы строительство жилья в стране действительно поставили на поток! Появились новые формы строительных трестов — так называемые домостроительные комбинаты, или ДСК, объединившие в себе все функции, от производства железобетонных конструкций и стеновых панелей до отделки уже построенного жилья. Понятно, что осваивать широкую номенклатуру конструктивных изделий ДСК попросту не могли, и поэтому всего за тринадцать лет применение типовых проектов в жилищном строительстве достигло 93,5% от общего его объема, а в культурно-бытовом — 85,7%. Впрочем, это вполне укладывалось в общую строительную политику страны: через год после постановления 1957 года вышло другое, называвшееся «О расширении применения типовых проектов в строительстве», которым сводилось к минимуму разнообразие типовых проектов.

Постоянное временное

По сути, жилищное строительство в стране стало конвейерным, и так же, как некогда выпуск автомобилей на конвейере превратил их из роскоши в средство передвижения, сделало отдельное жилье гораздо более доступным. И так же, как некогда с машинами, за это пришлось заплатить не только потерей индивидуальности, но и снижением комфорта. Но зато это было собственное жилье, в которое, согласно утвержденным нормам, полагалось селить только одну семью! Эпоха коммуналок, общежитий и бараков начала уходить в прошлое.

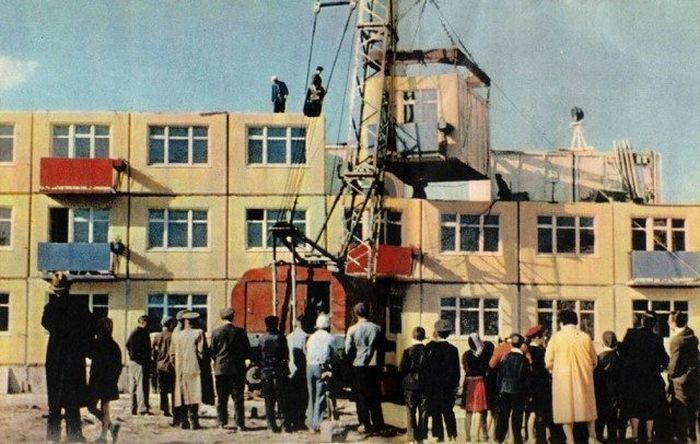

Будущие жители нового крупноблочного дома наблюдают за строительством своего жилья

К тому же небольшие «хрущевские» квартиры в обязательном порядке обладали удобствами, которые раньше были скорее опцией: центральным отоплением, холодным водоснабжением (а зачастую и горячим, хотя бы за счет газовой колонки или водонагревателя) и канализацией. Наличие всего этого уже делало «хрущевки» пригодными для жилья без оговорок, а с началом массового выпуска малогабаритной мебели, приспособленной именно под эти квартиры, получение такой жилплощади становилось для многих горожан заветной мечтой.

Причем мечтой, которая исполнялась быстрее, чем прежде. С начала строительства первых прототипов «хрущевок» в 1956 году по 1963 год жилищный фонд СССР вырос почти вдвое: с 640 млн кв. м до почти 1,2 млрд. Этот прирост по размеру был больше, чем весь объем жилья, построенного за первые сорок советских лет! В одной только Москве, задыхавшейся от нехватки жилья еще с конца 1920-х, появилось за это время 36 млн квадратных метров жилплощади, что позволило переселить в новые квартиры около миллиона человек.

«Хрущевки» должны были стать своего рода переходным типом жилья, как это, собственно, и случилось уже в конце 1960-х, когда начали строить панельные высотные дома. Но первоначальные планы, что типовые пятиэтажки прослужат не больше 25 лет, не оправдались: некоторым из них сегодня исполняется по 60 лет и более. Сегодня эти квартиры с нормой в 8 квадратных метров на человека, с низкими потолками, маленькими кухнями, совмещенными санузлами и «хрущевскими холодильниками» под окном в кухне уже выглядят анахронизмом, но они позволили решить острейшую проблему нехватки жилья в стране. А еще позволили быстро строить его там, где никакого жилья не было в принципе, в том числе на Крайнем Севере и Дальнем Востоке: не один десяток военных городков или заводских поселков застраивался с нуля именно «хрущевками», что позволяло сразу же обеспечить жильем тех, кто в нем нуждался.

Фотография строительства одного из самых первых домов нового типового проекта в Москве в районе Черемушки

Источник: histrf.ru