о ткрытие пенициллина – первого антибиотика природного происхождения, воспринималось поначалу как шанс раз и навсегда победить инфекционные заболевания, уносившие миллионы жизней. Однако во второй половине прошлого века первоначальная эйфория пошла на убыль: выяснилось, что бактерии благодаря мутациям могут приобретать устойчивость к любому антибиотику и даже обмениваться между собой этими генами. Так началась «гонка вооружений» человека и бактерий.

Между препаратами бактериофагов и химическими антибиотиками существует принципиальное различие: антибиотик, в отличие от фагового препарата, убивает всё на своем пути, включая содружество полезных микроскопических обитателей организма.

Cовместная эволюция бактерий и фагов за последние 3 миллиарда лет привела к тому, что практически для любой болезнетворной бактерии имеется соответствующий вирус-«убийца».

Как делают вирусы?

В отличие от обычных антибиотиков, бактериофаги модифицируют свои генетические программы сами, что снимает проблему устойчивости. Результат – высокая избирательность: конкретный бактериофаг обычно эффективен в отношении лишь одного определенного бактериального вида или даже штамма бактерий.

Процесс уничтожения бактериальной клетки бактериофагом включает в себя несколько строго запрограммированных шагов.

Действие бактериофагов

Очень важным является то, что бактериофаги не трогают не «свои» бактерии, поэтому не вызывают гибель «хорошей» микрофлоры и, конечно, абсолютно безопасны для клеток высших организмов, включая человека.

При фаготерапии отсутствуют побочные эффекты, такие как аллергия, дисбактериоз, вторичные инфекции (например, грибковые), что нередко наблюдается при приеме антибиотиков. Бактериофаги могут применяться в комбинированной терапии с любыми лекарственными препаратами, включая антибиотики.

Препараты бактериофагов представляют собой раствор, используют их либо местно (например, на кожу или слизистые), либо принимают внутрь. В организме бактериофаги концентрируются в местах наибольшего поражения и размножаются до тех пор, пока находят бактерии-«мишени». После того, как бактерии-«мишени» закончились, фаги выводятся из организма.

Главная цель фаготерапии – остановить и повернуть вспять инфекционный процесс, чтобы дать иммунной системе организма возможность справиться с болезнью.

С помощью бактериофагов лечат

Инфекции мочеполовой системы

КАК ДЕЙСТВУЕТ БАКТЕРИОФАГ. ВИРУС УБИЙЦА ИЛИ СПАСИТЕЛЬ

Инфекции органов дыхания

Инфекции желудочно-кишечного тракта

Ожоговые и раневые инфекции

Трофические язвы

Остеомиелит

В идеальном случае перед началом лечения у конкретного больного следует выделить болезнетворную бактерию в культуру и подобрать бактериофаг из «коллекции» уже известных бактериальных вирусов.

Препараты бактериофагов трудно поддаются стандартизации из-за специфики производства. Даже опытный специалист не всегда может заранее предсказать эффективность того или иного препарата у конкретного пациента, так как разные бактериальные штаммы бактерий могут вызывать схожие проявления болезни. Выход – производство «коктейлей» из фагов, способных убивать разные штаммы и даже виды возбудителей. И такие препараты уже существуют — это комплексные, или поливалентные препараты бактериофагов

Источник: www.bacteriofag.ru

VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2016

Бактериофаги (от «бактерия» и греч. рhagos – пожирающий), обычно сокращенно называемые фагами, могут рассматриваться как облигатные «паразиты на молекулярном уровне». Эти вирусы получили свое название в соответствии с тем, что они «нападают» на бактерии-хозяева и «пожирают» их клетки.

Фаги обнаруживаются везде, где обитают бактерии: в почве, в пресных и соленых водах и даже в экстремальных местообитаниях, такие как горячие источники [5]. Например, фаги, активные против разных видов кишечной, дизентерийной, тифозной и паратифозной палочек, часто встречаются в содержимом кишечника человека и животных, сточных водах и загрязненных водоемах. Фаги фитопатогенных микроорганизмов успешнее всего выделяются из остатков растений, пораженных этими микробами [1].

Бактериофаги – уникальные микроорганизмы, на основе которых создана особая по своим свойствам и характеристикам группа лечебно-профилактических препаратов. Лежащие в основе их действия природные физиологические механизмы взаимодействия фагов и бактерий позволяют прогнозировать бесконечное разнообразие как самих бактериофагов, так и возможных способов их применения. По мере расширения коллекций бактериофагов, несомненно, будут появляться новые целевые патогены, будет расширяться спектр заболеваний, при которых фаги могут применяться как в режиме монотерапии, так и в составе комплексных схем лечения [2].

в ветеринарии для:

- профилактики и лечения бактериальных заболеваний птиц и животных;

- лечения гнойно-воспалительных заболеваний слизистых глаз, полости рта;

- профилактики гнойно-воспалительных осложнений при ожогах, ранениях, операционных вмешательствах;

в генной инженерии:

- для трансдукции — естественной передачи генов между бактериями;

- как векторы, переносящие участки ДНК;

- с помощью фагов можно конструировать направленные изменения в геноме хозяйской ДНК;

в пищевой промышленности:

- в массовом порядке фагосодержащими средствами уже обрабатывают готовые к употреблению продукты из мяса и домашней птицы;

- бактериофаги применяют в производстве продуктов питания из мяса, мяса птицы, сыров, растительной продукции, и пр.;

в сельском хозяйстве:

- распыление фагопрепаратов для защиты растений и урожая от гниения и бактериальных заболеваний;

- для защиты скота и птицы от инфекций и бактериальных заболеваний;

для экологической безопасности:

- антибактериальная обработка семян и растений;

- очистка помещений пищеперерабатывающих предприятий;

- санитарная обработка рабочего пространства и оборудования;

- профилактика помещений больниц;

- проведение экологических мероприятий [3].

В качестве примера, приведем некоторые препараты бактериофагов, играющие большую роль в ветеринарии.

Например, бактериофаг к Salmonella typhimurium по результатам исследований, описанных в работах Чирковой И.В. (2008), показал огромную эффективность в условиях голубятен. На пяти неблагополучных по сальмонеллезу голубятнях г. Москвы и Московской области лечение бактериофагом «Тифимуриум» позволило ликвидировать инфекционный процесс и сальмонеллоносительство: контрольные исследования на 14-е сутки после применения препарата бактериологическими методами и на 30-е сутки в ПЦР – отрицательны. Терапевтическая эффективность бактериофага «Тифимуриум» была отмечена на птицах различных видов зоопитомника ФГУ «Московский зоологический парк» (голуби, утки, фазаны) и вольеров передвижного зоопарка «Ташир» (утки, фазаны) и составила 100%. Применение фагов, включенных в данный препарат, в течение 30 месяцев не вызывает потери или снижения фагочувствительности у сальмонелл в опытах на питательных средах и на голубях. Таким образом, «Тифимуриум» рекомендован специалистам и владельцам голубятен для профилактики и лечения сальмонеллеза птиц [6].

Также, впервые были выделены бактериофаги активные в отношении штаммов E. coli О157. Escherichia coli являются распространенными возбудителями инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта у животных и человека. По результатам исследований, описанных Малофеевой Н.И. (2004), доказана эффективность использования селекционированных бактериофагов для индикации и идентификации E. coli O157 Изучены основные биологические свойства выделенных фагов. Разработаны технологические параметры по получению диагностического биопрепарата фага и схема постановки РНФ [4].

Таким образом, на сегодняшний день бактериофаги пользуются большой популярностью в жизни человека и животных. На предприятиях намечен целый ряд приоритетных направлений разработки и производства лечебно-профилактических бактериофагов, которые коррелируют с вновь зарождающимися общемировыми тенденциями. Создаются и внедряются новые препараты, для лечения многих заболеваний [2]. Изучением и применением бактериофагов занимаются бактериологи, вирусологи, биохимики, генетики, биофизики, молекулярные биологи, экспериментальные онкологи, специалисты по генной инженерии и биотехнологии [1].

Эффективность применения бактериофагов состоит в отсутствии противопоказаний и осложнений, сочетаемости с другими лекарствами, активном воздействии на антибиотико-устойчивые микробы. Благодаря этим свойствам, бактериофаги оценены как препараты будущего для успешной борьбы с инфекциями [3].

Библиографический список

1. Бактериофаги (строение, свойства, практическое применение). Учебно-методическое пособие для студентов [Текст] / Под ред. Поздеев О.К., Федорова Е.Р., Валеева Ю. В. — Казань: КГМУ, 2012. – 50 с.

2. Бактериофаги: современные аспекты применения, перспективы на будущее [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.remedium.ru/drugs/detail.php?ID=64539. — 15.12.15.

3. Бактериофаги. Особенности строения и практическое применение [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65635b2ad78b5c43a88421216d27_0.html. — 15.12.15.

4. Малофеева, Н.И. Выделение и изучение основных биологических свойств бактериофагов Escherichia coli O157 и их применение в диагностике / Н.И. Малофеева: автореферат дисс. … канд. биол. наук. – Саратов, 2004. – 20 с.

5. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х томах: Т.2.[Текст] Пер. с англ./Под ред. Й. Ленгера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 2005. – 496 с.

6. Чиркова, И.В. Биологические свойства бактериофагов к Salmonella typhimurium и их применение в борьбе с сальмонеллезом голубей / И.В. Чиркова: автореферат дисс. … канд. биол. наук. – Москва, 2008. – 20 с.

Источник: scienceforum.ru

В чем состоит работа программ фагов

Характеристика бактериофагов и их современные возможности

Сторожук С.Д. 1

1 Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117» — БОУ ОО «МОЦРО № 117» г.Омска

Артюхова С.И. 1 Ресян Н.С. 2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет» — ОмГТУ

2 Бюджетное общеобразовательное учреждение Омской области «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117» — БОУ ОО «МОЦРО № 117» г.Омска

Автор работы награжден дипломом победителя II степени

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Постановка проблемы и актуальность темы. Человек, как все другие живые существа, подвержен заражению вирусами. А вирусные эпидемии и даже пандемии не раз поражали и продолжают поражать человечество, приводя к многомиллионным жертвам (натуральная оспа, грипп, желтая лихорадка и др.). В начале 80-х гг. началась новая эпидемия, которую вызвал вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

В конце XX и начале XX I века человек столкнулся с возбудителями целого ряда ранее неизвестных инфекций — вирусами геморрагической лихорадки Эболла, гепатитов В, C, D и E, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, коронавируса COVID -19. Поэтому одной из важнейших проблем в инфекционной патологии человека являются вирусные заболевания. Вирусы обычно рассматриваются как паразиты возбудители инфекционных болезней, наносящих вред человеку. Однако такой подход является однобоким, и его нельзя назвать правильным.

В 70-х годах Ждановым В.М. была высказана гипотеза, согласно которой вирусы являются важным фактором эволюции органического мира. Преодолевая видовые барьеры, вирусы могут переносить отдельные гены или группы генов, а интеграция вирусной ДНК с хромосомами клеток может приводить к тому, что вирусные гены становятся клеточными генами, выполняющими важные функции.

Проблема вирус клетка давно вышла за рамки вирусологии и заняла одно из главных мест в науке о жизни. Наибольшие успехи в этом направлении были достигнуты в изучении системы бактериальный вирус — микробная клетка. Это объясняется простотой культивирования системы, коротким периодом генераций, высоким выходом потомства и возможностью весьма точного его количественного учета. Особая роль бактериальных вирусов определяется тем вкладом, который был внесен при их изучении в решение общевирусологических вопросов. Исследования на бактериофагах (вирусах, размножающихся в бактериях) принесли плодотворные результаты и в разрешение важнейших проблем молекулярной биологии и молекулярной генетики с помощью которых было доказано, что материальным носителем наследственности является ДНК, открыт феномен модификации-рестрикции и транскрипция, проведены важнейшие исследования по изучению репликации, рекомбинации, морфогенезу, на бактериальных вирусах были проведены широкие радиобиологические исследования [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Бактериофаги оказались также удобным объектом для первичного отбора противоопухолевых препаратов и с успехом использованы для биологических исследований космического пространства. В последние годы вновь возрос интерес к вирусам бактерий в медицинской практике. Это связано с все более широким их применением в качестве лекарственных препаратов на фоне нарастающего распространения микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью, а также с использованием бактериофагов в качестве санитарно-показательных микроорганизмов для ряда объектов. Поэтому исследования по биологии бактериофагов являются актуальными и могут принести большую пользу для здоровья человека.

Целью работы являлось проанализировать источники литературы о бактериофагах, описать их свойства и современные возможности.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

— провести подбор источников литературы и теоретические исследования — анализ информационных источников о бактериофагах;

— изучить и описать морфологию, свойства, репродукцию и применение бактериофагов.

Краткий обзор используемой литературы и источников

Основным источником сведений стал Интернет, где на различных сайтах автор собирал материал о бактериофагах. В последнее десятилетие во всем мире отмечается существенный рост интереса к бактериофагам как к профилактическим и лечебным препаратам. Это обстоятельство вызвано неуклонно растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. В условиях глобальной антибиотикорезистентности бактериофаги могут быть эффективными средствами для лечения и профилактики многих бактериальных инфекций.В работе представлены краткая история, строение и свойства бактериофагов, основные достижения отечественной науки и здравоохранения в области применения бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями и в других областях.

Характеристика личного вклада автора работы

в решение избранной проблемы

Автор работы принимал непосредственное участие в подборе источников использованной литературы, проводил теоретические исследования по изучению строения и свойствам бактериофагов, самостоятельно проанализировал основные источники литературы по современным возможностям использования бактериофагов в медицине, ветеринарии и других областях.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Общая характеристика бактериофагов

Б

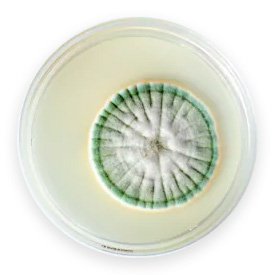

актериофаги – это вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки (рис.1). Приблизительный размер популяции фагов составляет более 10 30 фаговых частиц. Размер в 1000 раз меньше микробных клеток.

Рис. 1. Бактериофаги.

Термин «бактериофаги» происходит от «бактерии» и греч. «phagos» — «пожирающий»; буквально — пожиратели бактерий. Свое название эти вирусы получили в соответствии с тем, что они «нападают» на бактерии-хозяева и «пожирают» их клетки. Бактериофаги обычно сокращенно называются фагами, и рассматриваются как облигатные «паразиты на молекулярном уровне». Для обозначения бактериофагов используют буквы латинского и греческого алфавитов, например, к хорошо изученным фагам кишечной палочки относятся фаги λ, ϕX174, fd, f2, R17, Т2.

Бактериофаги — это наиболее многочисленная, широко распространённая в биосфере и, предположительно, наиболее эволюционно древняя группа вирусов, их возраст оценивают примерно в 3 миллиарда лет. Они присутствуют повсюду в нашем мире и обнаруживаются везде, где обитают бактерии: в почве, в океане, в пресных и соленых водах, глубоководных источниках, питьевой воде и пище и даже в экстремальных местообитаниях, такие как горячие источники.

В природных условиях фаги чаще всего встречаются в тех местах, где есть чувствительные к ним бактерии. Чем богаче тот или иной субстрат (почва, выделения человека и животных, вода и т. д.) микроорганизмами, тем в большем количестве в нём встречаются соответствующие фаги. Особенно богаты фагами чернозёмы и почвы, в которые вносились органические удобрения.Фаги, активные против разных видов кишечной, дизентерийной, тифозной и паратифозной палочек, часто встречаются в содержимом кишечника человека и животных, сточных водах и загрязненных водоемах, навозе, почве и др. Фаги фитопатогенных микроорганизмов успешнее всего выделяются из остатков растений, пораженных этими микробами/ Найдены бактериофаги для большинства бактерий, в том числе патогенных и сапрофитных, а также для актиномицетов (актинофаги) и сине-зелёных водорослей. Бактериофаги и грают ключевую роль в поддержании баланса всех исследованных человеком экосистем, контролируют количество микробной флоры и сдерживают её патологический рост [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15].

2. Краткая история изучения и использования бактериофагов

На след бактериофагов ученые вышли еще в 19 веке. Впервые спонтанное растворение бактериальной культуры было обнаружено в 1892 г. В.Крузе и С.Пансини при изучении роста пневмококка.

В 1896 году английский бактериолог Эрнест Ханкин поехал в Индию, чтобы исследовать свойства воды в реке Ганг, которая у индусов священна и местные жители верят в целебные свойства ее вод. Но там, как известно, царила полная антисанитария, люди купались в реке, сбрасывали в нее трупы больных холерой , но, тем не менее, эпидемии кишечной инфекции не возникало.

Что-то препятствовало размножению возбудителя холеры. Ханкин предположил, что вода индийских рек содержит неизвестную субстанцию, которая оказывает антибактериальный эффект и препятствует распространению бактерий. Этим, тогда еще неопознанным, лечащим объектом были именно бактериофаги.

Оказалось, что, благодаря бактериофагам, возбудитель холеры в реке Ганг гибнет за три часа, в то время как в обычном водоеме разрушение занимает почти двое суток. Эрнест Ханкин, изучая действие этой «святой воды» обнаружил, что она обладает значительной антибактериальной активностью, которая сохраняласьпослепрохождениячерезбактериальный фильтр спорамиоченьмалогоразмера,ноустраняласьпри кипячении.

Наиболееподробноонизучалдействие неизвестной субстанции на Vibrio cholerae и пред положил, что она ответственна за предупреждение распространения эпидемий холеры, вызванных употреблением воды из этих индийских рек. В 1897 г. русский микробиолог Николай Фёдорович Гамалея впервые наблюдал явление лизиса бактерий (сибиреязвенной палочки) под влиянием перевиваемого агента и назвал это явление бактериолизисом.

Официальнобактериофаги, паразитирующие на бактерияхбылиоткрытыпочти через 20 лет независимо друг от друга английским микробиологом Фредериком Уильямом Туортом совместно и франко-канадским исследователем Феликсом Д’Эрелем. В 1915 году Фредерик Туорт описал инфекционную болезнь стафилококков из лимфы теленка, возбудитель которой проходил через фильтры, и его можно было переносить от одной колонии к другой.

В 1917 году французский микробиолог Феликс Д’Эрель делает аналогичное открытие «микро-организма чрезвычайно малых размеров, паразитирующего на бактериях», именно он дал имназвание «бактериофаги» — используясуффикс«фаг»невего прямом смысле «есть», а в смысле развития за счет чего-то. После открытия явлений бактериофагии, Д’Эрель развил учение о том, что бакте-риофаги патогенных бактерий, являясь их паразитами , играют большую роль в патогенезе инфекций, обеспечивая выздоровление больного организма, а затем создания специфического иммунитета. Это положение к явлению бактериофагии привлекло внимание многих исследователей, которые предполагали найти в фагах важное средство борьбы с наиболее опасными инфекционными болезнями человека и животных. Через два года Д’Эрель успешно провел первый эксперимент по лечению дизентерии с помощью бактериофага, предварительно проверив безопасность нового препарата на себе и сотрудниках института [4, 5, 6, 7, 8, 9].

В конце 1930-х гг. с помощью холерного бактериофага советским медикам удалось не допустить вспышку этой инфекции на территории СССР. А во время Великой Отечественной войны бактериофаги массово применялись на фронте для лечения ран и предотвращении эпидемий кишечных заболеваний.

Удивительно, но холерный бактериофаг, произведенный в походной лаборатории, развернутой в осажденном Сталинграде, во многом предопределил успех Сталинградской битвы. С его помощью удалось предотвратить эпидемию холеры в полевых условиях антисанитарии на территории тяжелых боев. В последующие десятилетия производство целевых фагов и фаговых «коктейлей» в СССР активно развивалось. В 1942году будущий нобелевский лауреат С. Лурия (Колумбийский университет) и Т.Андерсон (RCA-лаборатория, Камден, Нью-Джерси) получили первые фотографии бактериофага Т2, или «анти-коли РС». С 2000 г. интерес к лекарственным бактериофагам во всём мире неуклонно растет, что связано с распространением среди бактерий множественной лекарственной устойчивости к антибиотикам, что дает фаготерапии все шансы занять достойное место в медицине XXI века [4, 5].

3. Строение, свойства и жизненный цикл бактериофагов

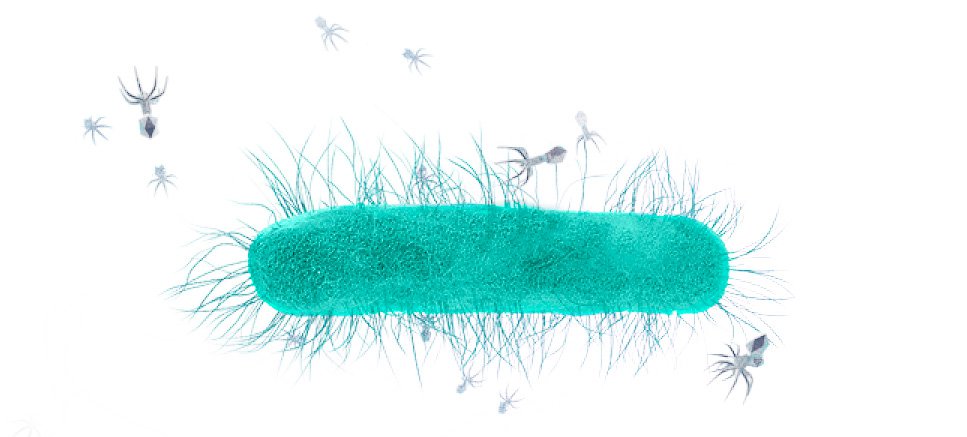

К ак и все вирусы, во внеклеточной форме бактериофаги представляют собой метаболически инертные частицы. Большинство из них имеют хорошо сформированную икосаэдрическую головку и хвост различной выраженности иногда с дополнительными структурами, опосредующими адсорбцию фага на бактериальной клетке (рис. 2, 4).

Типичная фаговая частица (вирион) состоит из головки и отростка (хвоста). Рис. 2. Строение бактериофага.

Размеры фагов достигают 20–200 нм. Средний диаметр головки составляет 60–100 нм, длина отростка 100–200 нм. Длина хвоста обычно в 2–4 раза больше диаметра головки. В головке содержится генетический материал – одноцепочечная или двуцепочечная РНК или ДНК с ферментом транскриптазой в неактивном состоянии, окружённая белковой оболочкой – капсидом.

Нуклеиновая кислота и капсид вместе составляют нуклеокапсид. Хвост, или отросток, представляет собой белковую трубку – продолжение белковой оболочки головки, в основании хвоста имеется АТФ-аза, которая регенерирует энергию для инъекции генетического материала. Отросток имеет вид полой трубки, окружённой чехлом, содержащим сократительные белки. У ряда вирусов чехол способен сокращаться, обнажая часть стержня. На конце отростка у многих бактериофагов имеется базальная пластинка, от которой отходят тонкие длинные нити, способствующие прикреплению фага к бактерии [10, 11, 12, 13, 15 ,18 ] .

Морфологические типы б актериофагов представлены на рис. 3.

с аналогом отростка

с коротким отростком

с длинным отростком

с длинным отрост-ком и сокращаю-щимся чехлом

Источник: school-science.ru