К сожалению, в современной дидактике еще не выработаны общие подходы к количественному и качественному определению уровней усвоения содержания учебного материала. До сих пор разные авторы предлагают свои трактовки этого понятия, определяют разное количество возможных уровней, что гребует от преподавателя при проектировании и конструировании технологии обучения творческого подхода. Ему целесообразно руководствоваться при этом своим педагогическим опытом, признанными и практикуемыми в вузе дидактическими концепциями и теориями обучения.

Не стремясь провести полный анализ многообразия существующих взглядов на данную проблему, остановимся лишь на тех, которые могут быть востребованы педагогами при проектировании и конструировании в вузе профессионально-ориентированных технологий обучения.

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выделяют три уровня усвоения знаний: восприятие, осмысление, запоминание; применение знаний в сходной ситуации, по определенному образцу; применение знаний в новой ситуации. С.И. Архангельский, В.П.

Технология составления рабочих программ

Беспалько и И.Ф. Гер-

Рассматривая эти уровни усвоения, В.П. Беспалько как бы обобщает сказанное и предлагает “генетическую структуру мастерства человека в виде следующих последовательных уровней усвоения:

- 1. Узнавание (при повторном их восприятии) объектов и свойств процессов данной области явлений действительности (знания- знакомства).

- 2. Репродуктивное действие (знания-копии) путем самостоятельного воспроизведения и применения информации о ранее усвоенной ориентировочной основе для выполнения известного действия.

- 3. Продуктивное действие — деятельность по образцу на некотором множестве объектов (знания-умения). Обучающимся добывается субъективно новая информация в процессе самостоятельного построения или трансформации известной ориентировочной основы для выполнения нового действия.

- 4. Творческое действие, выполняемое на любом множестве объектов путем самостоятельного конструирования новой ориентировочной основы для деятельности (знания-трансформация), в процессе которой добывается объективно новая информация” [1] .

При проектировании и конструировании профессионально- ориентиро-ванной технологии обучения наиболее целесообразно, на наш взгляд, использовать классификацию, предложенную В.П. Беспалько. Для этого каждому уровню усвоения присваивается номер, соответствующих одному из этапов усвоения (см. спецификацию графа в приложении). Эта рекомендация обусловлена тем, что в современной отечественной дидактике данная классификация признана большинством исследователей в качестве классической, а также тем, что она позволяет в рамках концепции деятельностного обучения наиболее полно реализовать цели подготовки будущих специалистов.

Кроме задания требуемых уровней усвоения изучаемого материала преподаватель должен четко представлять себе, какой исходный уровень обученности должны иметь обучающиеся, начинающие изучение вопросов темы (модуля). Под исходным уровнем обученности в данном случае следует понимать уровень усвоения ими знаний по предшествующим гемам и дисциплинам.

Все о Рабочей Программе

Опыт проектирования и конструирования профессионально- ориентированных технологий в целом ряде вузов России позволяет утверждать, что наиболее целесообразной формой реализации обознаценного положения является построение матрицы внутрипредметных и междисциплинарных связей.

Матрица внутрипредметных связей отражает связь учебных вопросов изучаемой темы с предыдущими и последующими темами учебной дисциплины (модуля). На пересечениях строк и столбцов ставится требуемый для каждой последующей темы уровень обученности. Окончательно этот уровень устанавливается как максимальный из всех уровней, обусловленных требованиями изучения последующих тем.

Если рассматриваемая тема обеспечивает другие учебные дисциплины, то целесообразно строить матрицу междисциплинарных связей, которая отражает связь учебных вопросов данной темы с другими дисциплинами. Построение такой матрицы аналогично рассмотренной ранее, но уровень обученности устанавливает преподаватель, отвечающий за ту учебную дисциплину, которую обеспечивает учебный вопрос данной темы. Окончательное значение требуемого уровня определяется как максимальное значение уровней, полученных из анализа матриц внутрипредметных и междисциплинарных связей.

Исходный уровень обученности целесообразно устанавливать с помощью тех же матриц, что и требуемый уровень. На пересечениях строк и столбцов нижняя цифра соответствует требуемому исходному уровню предшествующих тем или учебных дисциплин. В матрице междисциплинарных связей базовых учебных дисциплин, для которых определяется исходный уровень обученности, для конкретности могут указываться темы, имеющие значение для изучения ее вопросов. В этом случае требуемый исходный уровень относится к темам базовых учебных дисциплин.

Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала и их правильное задание позволяет преподавателю обеспечить в конечном результате подготовку специалиста-профессионала с гарантированным качеством обучения. Наряду с этим, появляется возможность дифференцировать знания, необходимые обучающимся, с целью создания соответствующих тестов и тестовых заданий для контроля за качеством их усвоения.

Управление познавательной деятельностью обучающихся — необходимая наиболее значимая составная часть дидактического процесса. Отсюда и огромный интерес, который на протяжении нескольких десятилетий постоянно поддерживается у отечественных исследователей этой проблемы.

Об этом убедительно свидетельствует анализ научных публикаций, подготовленных за четыре последних десятилетия на территории бывшего СССР, современной России и стран СНГ. Как правило, каждая вторая работа, связанная с различными аспектами совершенствования процесса обучения, посвящена исслсдованиям данной проблемы.

Среди отечественных ученых, достигших в этой области наиболее значимых результатов следует указать С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого, П.Я. Гальперина, Н.В. Кузьмину, И .Я. Лернера, Н.А.

Селезневу, В.А. Сластенина, Л.И. Фишмана, В.А. Якунина и других.

Результатами исследований названных авторов являются разработанные и усовершенствованные ими теории (концепции) обучения, в рамках которых и раскрываются особенности управления познавательной деятельности обучающихся при решении различных дидактических задач.

Прежде чем изложить существующие в современной дидактике подходы к управлению познавательной деятельностью обучающихся, целесообразно более подробно остановиться на сущности и особенностях этого процесса, обоснованных и раскрытых в работах названных выше авторов.

Управление познавательной деятельностью обучающихся абсолютным большинством исследователей трактуется как особая, социально детерминированная деятельность, имеющая системный, целенаправленный характер и содержащая в своей основе единство процессов преподавания и учения.

При этом дидактический процесс не рассматривается как механическая сумма двух названных составляющих. Он раскрывается как целостное явление, суть которого отражает единство познания и педагогического взаимодействия обучающихся и преподавателя в разнообразных формах их осуществления. Деятельность преподавателя выступает ведущей в данном тандеме.

Она является управляющей и определяет взаимодействие педагога и обучающегося, необходимое для перевода последнего в требуемое состояние обученности. Учение рассматривается как одна из сторон дидактического процесса, которая представляет собой деятельность самого обучающегося по овладению знаниями, навыками и умениями. При этом, познавательная деятельность обучающегося, как способ усвоения знаний и действий, преобразует природные качества человека (обучаемость) в социально и профессионально значимое качество личности (обученность). По своему содержанию познавательная деятельность может быть умственной, теоретической, практической, манипуляционной, трудовой, игровой.

Взаимная акгивность преподавателя и обучающегося наиболее полно определяется в рамках педагогического взаимодействия, которое включает в единстве педагогическое влияние, его активное восприятие, собственную активность обучающегося, проявляющиеся в ответных действиях, в самообучении и самообразовании. В связи со сказанным, следует указать на неоднозначность трактовки разными авторами взглядов на отношение педагога и обучающегося в рамках дидактического процесса.

В педагогических источниках встречается, так называемый, “субъект-объектный” (S-О) подход, при котором речь идет о педагогическом воздействии педагога на обучающегося с целью достижения дидактических целей и формирования личности с заданными качествами. Представляется, что данный подход является следствием некритического, а потому и механистического переноса в педагогику основного постулата теории управления: если есть субъект управления, то должен быть и объект.

В результате в педагогике субъект — это педагог, а объектом, естественно, считается обучающийся. Представление о педагогическом процессе как “субъект — объектном” отношении закрепилось вследствие утверждения в системе образования авторитаризма как социального явления.

Важно подчеркнуть, что являясь сторонниками гуманистического подхода к обучению, мы готовы рассматривать обучающегося как объект, но не педагогического процесса, а лишь педагогического воздействия, т.е. внешней, направленной на него деятельности. Признавая обучающегося в качестве субъекта педагогического процесса утверждается тем самым приоритет “субъект-субъектных” (S-S) отношений в его структуре. С этой точки зрения, понятие “педагогическое взаимодействие” гораздо шире, чем “педагогическое воздействие”, “педагогическое влияние” и даже “педагогическое отношение”, которые являются следствием взаимодействия педагогов и обучающихся. Активность участников педагогического взаимодействия позволяет говорить о них как о субъектах педагогического процесса, влияющих на его ход и результаты.

В современной педагогике управление познавательной деятельностью обучающихся, как правило, рассматривается как род педагогической деятельности, направленной на достижение высокого качества их подготовки при минимальных затратах временных и других ресурсов.

Преподаватель и обучающийся в этом процессе образуют сложную самонастраивающуюся и самосовершенствующуюся систему управления с устойчивым функционированием. Эта система с учетом взаимоотношения людей содержит особый смысл, имеет специфические особенности, отличия и намного сложнее любой технической или кибернетической системы, так как условия протекания процесса обучения постоянно меняются неопределенным образом и наблюдать за одним и тем же процессом два и более раза невозможно. Отсюда следует, что при управлении процессом обучения вероятностные характеристики имеют существенное значение. В этих условиях важно учитывать не только групповой характер обучения, но и возможность индивидуального формирования у обучающихся личностных и значимых профессиональных качеств.

Анализ взаимосвязей процесса обучения с более широкими социальными процессами, а также связей внутри самого дидактического процесса, позволил сформулировать ряд закономерностей управления познавательной деятельностью обучающихся, связанных с тем, что оно:

Вытекающие из названных закономерностей принципы управления познавательной деятельностью выступают в качестве основных руководящих положений, ориентирующих как преподавателя, так и обучающихся в процессе их активного взаимодействия. Среди основных принципов целесообразно выделить следующие: гуманистическая направленность; социальная обусловленность и научность; целенаправленность, системность и целостность; преемственность и последовательность; объективность и полнота информации; индивидуального и дифференцированного подходов; сочетание педагогического управления с развитием сознательности, активности, инициативы и самостоятельности обучающихся; уважение к личности обучающегося в сочетании с разумной требовательностью к нему; прочности и действенности результатов управления и другие.

Данный вывод позволяет утверждать, что процесс управления познавательной деятельностью обучающихся можно рассматривать с позиции технологического подхода к организации учебного процесса в вузе.

Дт = Од + Ид + Кд + Кор,

где Дт — деятельность обучающегося и преподавателя; Од — ориентировочные действия: осмысливание условий задачи, выбор способа действий, инструментария и т. д.; Ид — исполнительские действия: собственно выполнение операций, обеспечивающих осуществление деятельности; Кд — контрольные действия: проверка результата деятельности на его соответствие эталону; Кор — корректировочные действия: возврат на этапы Од или Ид, в зависимости от обнаруженных ошибок на этапе Кд, продолжение деятельности и вновь ее контроль.

В связи со сказанным, значительный интерес представляет классификация дидактических систем управления, предложенная В.П. Беспалько (см. табл. 6.1). Она позволяет построить соответствующие им схемы управления, образующиеся сочетанием:

РАЗНОВИДНОСТИ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

1) видов управления

Источник: studme.org

3.4 Общая характеристика уровней усвоения учебного материала

В педагогической литературе, как правило, наводятся четыре уровня усвоения, которые характеризуют критерии обученности и определяют этапы познавательной деятельности, охватывая все представленные в приведенных выше подходах операции.

На первом уровне за В. П. Беспальком учащийся не только воспринимает информацию, но и формирует общее представление об объекте деятельности, проявляет познавательный интерес. Этот уровень отмечается решением определенного класса заданий.

Второй уровень, характеризует «алгоритмическую деятельность по памяти», или способность воспроизводить и использовать имеющуюся информацию для решения нестандартных заданий за заданным алгоритмом.

Третий уровень характеризует этап «производительного действия». На этом уровне ориентировочная основа деятельности усвоена таким образом, что сформированные действия идеализируются и учащийся способен выполнить их мысленно. Учащиеся решают нестандартные задания в соответствии с конкретными ситуациями и объектами. Переход к этапу умственной деятельности активизирует творческое мышление, одной из составляющих которого есть умение решать конструкторские задания, в результате чего формируются новые знания и учащийся делает «открытие для себя». Это значит, что, не открывая ничего нового для общества, учащийся открывает новое для себя (делает личное открытие), а это является чрезвычайно важным для процесса обучения и познания.

Четвертый уровень характеризует производительное действие, выполняемое путем самостоятельного конструирования новой ориентировочной основы деятельности. На этом этапе добывается новая информация, следовательно, он характеризует исследовательскую деятельность.

Опорные схемы для повторения

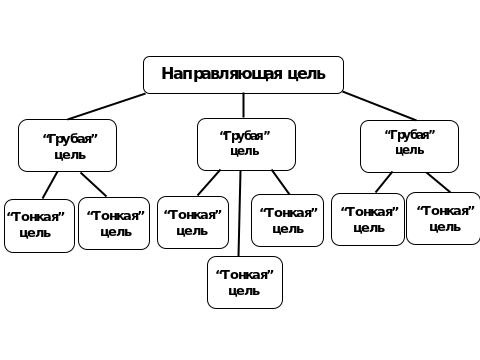

Рис. 3.4 Уровни целеобразования в инженерной педагогике

(По а. Мелецинеку).

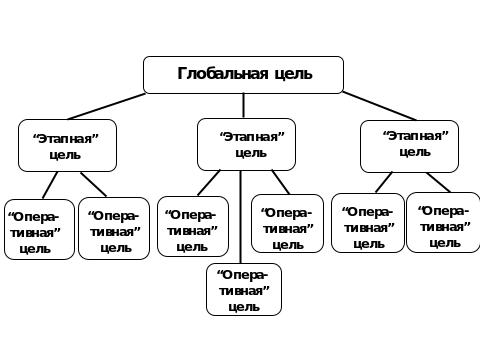

Рис. 3.5 Уровни целеобразования в украинской инженерной педагогике

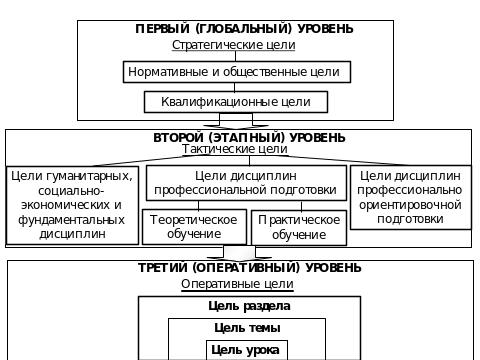

Рис. 3.6 Иерархия целей обучения

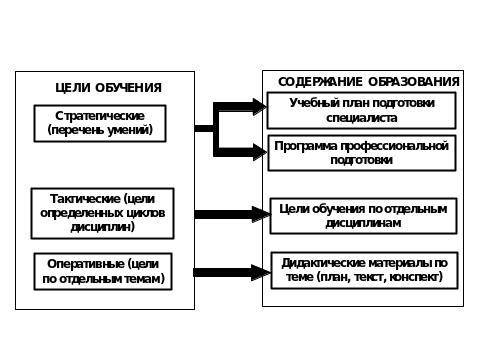

Рис. 3.7 Взаимосвязь содержания образования и целей в обучении

Рис. 3.8 Категории целей обучения

С ловарь по теме

Цель – это идеальное, умственное представление результатов деятельности.

Целеполагание – это постановка целей.

Целеобразование – разработка целей.

Внешние цели – задаются извне и выражают общественную потребность.

Внутренние цели – формируются субъектом деятельности самостоятельно.

Потребность – это испытание человеком необходимости в определенных условиях жизни и развития.

Мотив — психические явления, которые стали импульсами в исполнении того или другого действия или поступка. Для появления мотивов необходимо четкое представление о результатах деятельности. Через потребности и мотивы происходит переход от внешних целей к внутренним.

Таксономия — классификация и систематизация объектов, которая построена на основании их естественной взаимосвязи и используется для описания категорий, расположенных в иерархической последовательности.

Категории целей обучения:

- когнитивная сфера: учебные цели, которые содержат интеллектуальные результаты (сфера мышления);

- психомоторная сфера: учебные цели, которые касаются развития проворных способностей (сфера действий);

- аффектная сфера: цели, которые проявляют себя в чувствах, эмоциях (сфера чувств).

Источник: studfile.net

ОЦЕНКА ОБУЧАЕМЫХ В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА

Процесс обучения обычно рассматривается как переход обучаемого из одного состояния, которое описывается какими-то характеристиками, в другое состояние, которое описывается другими значениями тех же характеристик.

Под характеристиками процесса обучения понимаются: количество информации, которое обрабатывается обучающимся для достижения заданного состояния обученности и время, которое затрачивается ими на достижение этого состояния.

В итоге обучения студент приобретает способность к наперед проектируемой целесообразной деятельности, связанной с решением задач определенного круга и определенной сложности.

УРОВНИ УСВОЕНИЯ (ОБУЧЕНИЯ)

Под уровнем усвоения (уровнем обучения) понимается способность обучаемого выполнять некоторые целесообразные действия для решения определенного класса задач, связанных с использованием объекта изучения.

Виды деятельности обучаемого составляют иерархию уровней, характеризующих последовательность овладения опытом и меру продвижения в усвоении содержания предмета обучения.

Первый уровень

I уровень — (уровень знакомства): узнавание, репродуктивное действие с подсказкой.

Характеризуется тем, что обучаемый способен лишь узнавать, опознавать, различать, распознавать объекты изучения в ряду других подобных объектов (уровень знакомства). Усвоение на уровне знакомства ограничено наиболее общими представлениями об объекте изучения, наиболее общими чертами его облика.

Обучаемый узнает предметы, процессы, свойства, если они представлены ему в натуральном виде или если дано их описание, изображение, характеристика. На этом уровне обучаемый может выполнить опознание, различие, соотнесение (классификацию).

Опознание: рассматривая предъявленный объект, обучаемый отвечает, соответствует ли он поставленному вопросу (опознает его).

Различение: из нескольких представленных объектов обучаемый выделяет именно те, о которых спрашивается.

Соотнесение (классификация): обучаемый правильно соотносит объекты с их характеристиками (свойствами).

Второй уровень

II уровень — уровень воспроизведения (алгоритмический); репродуктивное действие — по памяти: обучаемый может повторить (воспроизвести) информацию, операции, действия, решить типовые задачи (примеры), рассмотренные в ходе обучения.

Характерен действиями по воспроизведению информации об объекте изучения, его свойствах, особенностях, характеристиках на уровне памяти или уровне понимания (уровень репродукции).

Усвоение на уровне репродукции предполагает овладение основными понятиями предмета настолько, что оно позволяет обучаемому осуществлять словесное описание действия с объектом изучения, анализировать различные действия и их возможные исходы.

Рассмотрим две разновидности воспроизведения.

Буквальное: воспроизведение в том же виде и последовательности, как при обучении. Например, обучаемый рассказывает об устройстве машины, описывает изученное явление точно так, как это было изложено преподавателем или представлено в учебнике, вплоть до буквального повторения формальных элементов — таких, как числовые значения в примерах и т.п. Любое отклонение от запечатлевшихся в памяти обозначений, требование преподавателя изменить последовательность изложения — все это может поставить учащегося в тупик. Поэтому часто буквальное воспроизведение воспринимается как признак недостаточно глубокого осмысления информации, «зубрежки».

Реконструктивное: студент при воспроизведении составляет собственные варианты формулировок, приводит свои собственные примеры. Это способствует осмыслению новых знаний, облегчению запоминания. Предпочтительной является именно эта разновидность воспроизведения. Однако буквальное воспроизведение незаменимо для таких учебных элементов, как формулировки основных законов наук, стандартных терминов, общепринятых обозначений.

Третий уровень

III уровень — эвристический: выполнение продуктивной деятельности на некотором множестве объектов, создание субъективно новой (новой для себя) информации.

Характеризуется степенью овладения умениями применять усвоенную информацию в практической сфере для решения некоторого класса задач и получения субъективно новой информации.

Деятельность данного уровня характеризуется решением задач на основе использования усвоенного образца (уровень умений).

Учащийся может выполнить действия, алгоритмы которых освоены при обучении, но условия по сравнению с учебными изменены.

На всех уровнях различают две разновидности усвоения — умения и навыки, что зависит от автоматизации усвоенных действий (от показателя освоения деятельности).

Умение: учащийся выполняет действия после довольно продолжительного предварительного продумывания их последовательности и способов осуществления. Примером может служить состояние водителя автомобиля в первые часы его работы за рулем под наблюдением и при непосредственном участии инструктора: каждое действие ученик предпринимает после чрезмерно длительного продумывания. На уровне умений должен работать и преподаватель, и методист, и конструктор: необдуманность, импульсивность, всякий автоматизм, поспешность в действиях может принести только вред.

Навык: действия выполняются «автоматизированно», обдумывание каждой операции резко «свернуто» во времени. Часто создается впечатление, что исполнитель работает «не думая». Например, опытный водитель, легко ориентируясь в сложных условиях движения, быстро и одновременно выполняет ряд необходимых действий.

Четвертый уровень

Характеризует такое овладение информацией, что обучаемый приобретает способность трансформировать исходные сведения настолько, что ему становятся посильными задачи различных классов, которые он решает путем переноса усвоенных умений (уровень трансформации).

На уровне трансформации происходит отход от сложившихся установок и деятельность приобретает гибкий и поисковый характер. Обучаемый овладевает методами мышления в данной области, что помогает ему ориентироваться и принимать решения в творческих ситуациях.

Для деятельности этого уровня наиболее характерной чертой является ориентировка в новых ситуациях и выработка в процессе деятельности решений и действий, принципиально отличных от ранее усвоенных.

Приведенные четыре возможных вида деятельности человека составляют иерархию уровней, характеризующих последовательность овладения опытом и меру продвижения обучаемого в усвоении содержания предмета. Сказанное является главным исходным положением для формулировки критериев усвоения учебного материала.

Источник: studref.com

Уровень усвоения в рабочей программе что это

Основой усвоения знаний является активная мыслительная деятельность учащихся, направляемая преподавателем ( Нурминский И.И. и др., 1991; аннотация ).

Процесс учебного познания складывается из нескольких этапов. Первым из них является восприятие объекта, которое связано с выделением этого объекта из фона и определением его существенных свойств. Этап восприятия сменяет этап осмысления, на котором происходит усмотрение наиболее существенных вне- и внутрисубъектных связей и отношений.

Следующий этап формирования знаний предполагает процесс запечатления и запоминания выделенных свойств и отношений в результате многократного их восприятия и фиксации. Затем процесс переходит в этап активного воспроизведения субъектом воспринятых и понятых существенных свойств и отношений. Процесс усвоения знаний завершает этап их преобразования, который связан либо с включением вновь воспринятого знания в структуру прошлого опыта, либо с использованием его в качестве средства построения или выделения другого нового знания.

Очень часто перечисленные этапы формирования знаний принимают в качестве критериев оценки уровней их усвоения.

- Таким образом, знание проходит путь от первичного осмысления и буквального воспроизведения, далее

- к пониманию;

- применению знаний в знакомых и новых условиях;

- оцениванию самим учеником полезности, новизны этого знания ( Маркова А.К., 1990; аннотация )

Понятно, что если знания остаются на первом этапе, то их роль для развития невелика, а если ученик применяет их в незнакомых условиях и оценивает, то это значительный шаг в сторону умственного развития.

- Знания могут усваиваться на разных уровнях:

- репродуктивный уровень — воспроизведение по образцу, по инструкции;

- продуктивный уровень — поиск и нахождение нового знания, нестандартного способа действия.

Установление уровней усвоения знаний в диагностике важно потому, что эти уровни оказывают влияние на качество мышления, его шаблонность или нестереотипность, оригинальность.

- И.Я. Конфедератов и В.П. Симонов выделяют следующие уровни усвоения знаний, соотносимые с соответствующими этапами их усвоения:

- уровень различения (или распознавания) предмета;

- уровень его запоминания;

- уровень понимания;

- уровень применения.

Сходные уровни усвоения знаний предлагаются и В.П. Беспалько. Разграничивая репродуктивный и продуктивный виды деятельности и рассматривая их структуру с точки зрения самостоятельности выполнения, ученый выделил следующие уровни усвоения учебной информации ( Беспалько В.П., 1989 ) (см. рис. 4):

Характеристика уровней усвоения учебной информации (по В.П. Беспалько)

Уровень усвоения

Название уровня

Характеристика уровня

Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в конкретном виде деятельности. Вместе с тем понимание свидетельствует о его способности к восприятию новой информации, т.е. о наличии обучаемости

Обучающийся выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на описание действия, подсказку, намек (репродуктивное действие)

Обучающийся самостоятельно воспроизводит и применяет информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях, при этом его деятельность является репродуктивной

Способность обучающегося использовать приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае его действие рассматривается как продуктивное

Обучающийся, действуя в известной ему сфере деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию; такие продуктивные действия считаются настоящим творчеством

Упомянутые критерии и уровни усвоения знаний нашли широкое применение в педагогической практике и в научных целях при оценке качества усвоения знаний школьниками.

Источник: www.bvc56.ru