В статье рассмотрены межпредметные связи как выражение интеграционных процессов в науке, отмечается их роль в теоретической и практической подготовке обучающихся. Анализируются функции межпредметных связей в обучении биологии, обращается внимание на многообразие их видов, а также методические приемы осуществления этих связей.

Авторами уделено внимание направлениям влияния принципа межпредметности на процесс обучения, среди которых немаловажными являются: осознание места учебного предмета в общей системе других дисциплин, формирование умений и навыков оперирования понятиями в решении познавательных и практических задач и др. Выделены некоторые трудности, с которыми могут столкнуться педагоги в процессе реализации межпредметных связей. В ходе работы выявлены составляющие успешного выявления и использования межпредметных связей: сотрудничество с другими учителями естественных и гуманитарных наук, ориентирование в содержании учебных программ других предметов, обращение внимания на план школы по учебно-методической работе, умение ориентироваться в видах и функциях межпредметных связей. Авторами статьи сделан вывод о влиянии принципа межпредметности на процесс обучения биологии в школе и определены методические приемы для его реализации.

Повышение эффективности электронного курса с помощью интеграции учебных материалов из ЭБС Лань

межпредметные связи

интеграция

дидактические принципы

функции межпредметных связей

виды межпредметных связей

приемы осуществления межпредметных связей

1. Боликова Л.Ю., Струнина Н.В. Формирование межкультурной компетенции студентов вуза средствами информационно-коммуникационных технологий // Гуманитарные науки и образование. 2019. № 1 (37). С. 33–37.

2. Киричек К.А. Технология интегрированного обучения в формировании и развитии профессиональной компетентности студентов в системе среднего профессионального образования // Психология, социология и педагогика. 2015. №4. URL: http//psychology.snauka.ru/2015/04/4843 (дата обращения: 25.10.2019).

3. Соболев А.Ю. Методические условия формирования знаний о чрезвычайных ситуациях техногенного характера при изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс) // Гуманитарные науки и образование. 2018. № 3 (35). С. 120–124.

4. Ятайкина А.А. Об интегрированном подходе в обучении // Школьные технологии. 2001. №6. С. 10–15.

5. Белова В.И. Богаткина Л.Б. Физика. 7-9 классы: Экспериментальная программа. М.: АПКиППРО, 2007. 40 с.

6. Белова Н.А. Активные методические приемы интегрированного обучения русскому и английскому языку в школе // Гуманитарные науки и образование. 2016. № 3 (27). С. 16–19.

7. Федорова Н.Б., Кузнецова О.В., Поляков А.С. Межпредметная интеграция в курсе физики: учебно-методическое пособие. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2010. 108 с.

8. Баляйкина В.М., Маскаева Т. А. Общее представление о принципе межпредметности в обучении школьников // Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях (биология, география и химия): материалы VI Всероссийской студенческой науч.-практ. конф. (Саранск, 29 марта, 2019 г.). / редкол: Н.А. Дуденкова (отв. ред.), В.В. Панькина. Саранск: Мордов. гос. пед. ин-т., 2019. С. 37-39.

Технология оценки учебных достижений и Примерной рабочей программы

На современном этапе развития науки имеет место двусторонний процесс интеграции и дифференциации наук, определяющий важность межпредметных связей в курсах учебных дисциплин. На первый взгляд, науки развиваются в ключе все более глубокого понимания законов природы. С противоположной стороны, мы наблюдаем тенденцию развития наук как единого комплекса, что приводит к возникновению пограничных наук (биохимия, биогеография, геофизика и др.).

Определенным выражением таких интеграционных процессов выступают межпредметные связи. Содержание школьного образования качественно выходит на более высокий уровень при опоре на комплексное использование межпредметных связей в процессе обучения.

Анализ литературных источников по исследуемой проблеме показал, что по настоящее время имеет место неоднозначность понятийной трактовки межпредметных связей. По определению И.Д. Зверева, межпредметные связи выступают одним из факторов формирования конкретных педагогических задач. Они определяют общепредметные системы знаний, умений и отношений.

Межпредметные связи выступают в качестве одного из условий формирования межкультурной компетенции [1]. При условии рассмотрения межпредметных связей в контексте методологических основ обучения можно отметить их дидактическую форму общенаучного принципа системности. Отмечается приобщение обучающихся к системному методу мышления и формирование научного мировоззрения. Межпредметные связи способствуют повышению теоретического и научного уровня обучения. Организация предметного обучения носит системный и последовательный характер.

Целью настоящей работы является изучение значимости принципа межпредметности в обучении биологии в общеобразовательной школе и определение методических приемов для его реализации.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: выяснить теоретические основы использования принципа межпредметности для формирования у обучающихся биологических знаний при изучении общей биологии; определить методические приемы, необходимые для реализации принципа межпредметности на уроках биологии.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось на основе использования методов теоретического и эмпирического уровня. Приоритетным из методов теоретического уровня был анализ на основе изучения нормативно-правовых документов, научных источников, педагогический и психологической литературы по проблеме исследования. Из методов эмпирического уровня выделим изучение и обобщение педагогического опыта: социологическое исследование, анализ и обобщение опыта работы педагогических сотрудников, систематизация.

Результаты исследований и их обсуждение

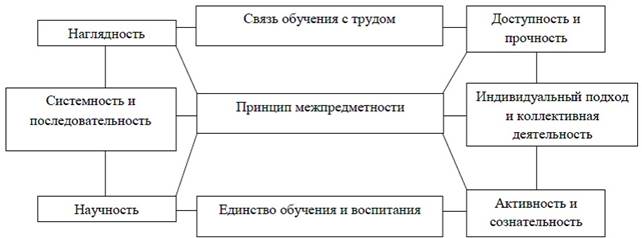

Использование межпредметных связей в процессе обучения оказывает разностороннее влияние – от постановки задач и организации процесса обучения до его результатов. Межпредметные связи в качестве принципа обучения носят как всеобщий характер, так и способствуют реализации других дидактических принципов (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь принципа межпредметности с дидактическими принципами

Актуальность формирования межпредметных умений обусловлена тем, что на современном этапе развития образовательная парадигма требует от школы внедрения в учебный процесс новых форм и технологий обучения, постоянного повышения квалификации педагогов, использования в образовательном процессе интегрированных форм обучения и осуществления межпредметных связей. Особое внимание сегодня уделяется педагогическим технологиям и подходам, которые ориентированы на усвоение обучающимися пройденного материала, но и на создание таких педагогических условий, которые дадут возможность каждому ученику понять, проявить и реализовать себя (развить свою социальную и личностную компетентность).

Стоит отметить важную роль межпредметных связей в повышении теоретической и практической подготовки обучающихся. В настоящее время формирование у обучающихся обобщенных умений особенно актуально. Целостность, которую придает реализация принципа межпредметности, делает общее образование системным.

Межпредметные связи выступают в качестве ключа к обобщению знаний и формированию теоретического интегративного мышления обучающихся [2]. Они также способствуют развитию их творческих способностей и оказывают положительное влияние на качество знаний обучающихся.

Межпредметные связи содействуют формированию обобщенных умений, развивают самостоятельность и творческую активность, а также создают благоприятные условия для формирования у обучающихся естественно-научной картины мира. В результате взаимодействия разных учебных дисциплин у обучающихся формируется единая система предметных знаний. Это, в свою очередь, позволяет изучать предмет на разнообразном фактологическом материале более углубленно, с акцентом на различные особенности, которые не рассматриваются в рамках данного учебного предмета [3]. Таким образом, возникает важность в изучении межпредметных связей как факторе активизации познавательной деятельности обучающихся.

Следует обратить внимание на ряд функций межпредметных связей в обучении биологии.

Методологическая функция выражается в возможности формирования у обучающихся диалектико-материалистических взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и развитии [4].

Образовательная функция состоит в формировании у обучающихся естественно-научной картины мира, а также отдельных качеств знаний (системность, глубина, осознанность, гибкость). Межпредметность способствует в данном случае усвоению связей между биологическими и общими естественно-научными понятиями [5].

Развивающая функция межпредметных связей связана с активизацией у обучающихся познавательной активности, развитием у них творческого и системного мышления. Посредством задействования в работе учителя межпредметных связей вырабатывается самостоятельность и интерес к познанию окружающего мира.

Содействием межпредметных связей всем направлениям воспитания обучающихся при обучении биологии выражается воспитывающая функция межпредметных связей. Опираясь на связи своего предмета с другими, учитель реализует тем самым комплексный подход к воспитанию.

Конструктивная функция заключается в совершенствовании учителем биологии содержания учебного материала, способов и форм организации процесса обучения посредством использования принципа межпредметности. Реализация межпредметных связей подразумевает сотрудничество учителей дисциплин естественно-научного цикла, использование сложных форм учебной и внеклассной работы.

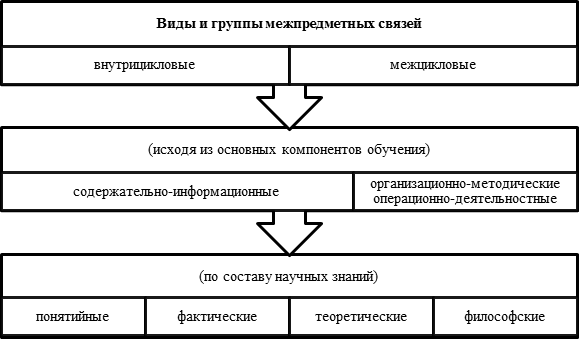

Для успешной реализации всех функций межпредметных связей в процессе обучения учителю биологии необходимо обращаться к различным их видам, которые мы привели на рисунке 2.

Рис. 2. Виды и группы межпредметных связей

К внутрицикловым связям можно отнести связи биологии с физикой, химией, географией, к межцикловым – связи с историей, технологией, литературой и др.

Говоря о понятийных межпредметных связях, мы имеем в виду более широкое понимание и раскрытие отдельных предметных понятий, а также формирование общепредметных понятий (состав, строение, явление, свойство, вещество, энергия), которые углубляются и конкретизируются при использовании межпредметных связей.

Фактические межпредметные связи – это выявление сходства фактов разных учебных предметов и использование общих для обобщения представлений об отдельных процессах и явлениях.

Теоретические межпредметные связи подразумевают качественное изменение изучаемых на уроках основных постулатов теорий и законов.

Таким образом, можно выделить несколько направлений влияния принципа межпредметности на процесс обучения:

– увеличение информационной емкости и сущностной стороны формируемых понятий;

– совершенствование последовательности и преемственности в формировании и развитии понятий, общих для цикла дисциплин;

– совершенствование методики развития понятий;

– осознание системности знаний и места учебного предмета в общей системе;

– постановка и разрешение проблемы определения природы изучаемых связей;

– развитие познавательной деятельности обучающихся;

– формирование умений и навыков оперирования понятиями в решении познавательных и практических задач.

В результате использования в обучении принципа межпредметности обучающиеся должны овладеть комплексом компетенций: учебно-познавательной, исследовательской, речевой, языковой, коммуникативной, культурной и социокультурной. Данные возможно сформировать в результате системного использования учителем в практике преподавания активных методических приемов обучения [6].

Важно иметь представление о приемах осуществления межпредметных связей, которые, в свою очередь, можно разделить на несколько групп (таблица) [7].

Приемы осуществления межпредметных связей в обучении

Методы и приемы, ориентированные на установление межпредметных связей

Специфические методы и приемы обучения

1) изложение учителем на уроках и элективных курсах учебного материала других дисциплин;

2) беседа на воспроизведение знаний обучающихся другого предмета;

3) использование учителем наглядных пособий (натуральных и аудиовизуальных);

4) постановка вопросов проблемного характера;

5) сообщения обучающихся по материалам других предметов;

6) привлечение в практических и лабораторных работах знаний из других предметов;

7) применение специального оборудования на практических и лабораторных работах;

8) использование некоторых материалов экскурсий межпредметного содержания

1) самостоятельная и совместная работа с учителем на уроке с материалами других дисциплин;

2) создание и использование комплексных наглядных пособий с обобщенным учебным материалом;

3) выполнение письменных работ, совместно разрабатываемых и оцениваемых учителями разных предметов;

4) ведение межпредметных тетрадей;

5) совместная работа учителей по организации изучения межпредметных связей;

6) творческие задания в практических и лабораторных работах межпредметного характера;

7) рефераты или задачи, составленные по материалам экскурсий межпредметного содержания

Однако на практике существует ряд трудностей, с которыми педагог может столкнуться в своей работе при реализации принципа межпредметности. Отметим некоторые из них:

– недостаток учебных и методических материалов по реализации межпредметных связей;

– разрозненность содержания учебных и смежных предметов по годам обучения;

– отсутствие опыта при реализации принципа межпредметности;

– нерациональное планирование своей деятельности по подготовке к использованию межпредметных связей в процессе обучения.

Кроме того, на практике можно встретить разобщенность учителей естественно-научного цикла, что, в свою очередь, затрудняет возможности для применения межпредметных связей в процессе обучения [8].

Важное место занимают межпредметные связи в реализации личностно ориентированного подхода в обучении. Учителю биологии в ходе учебного процесса предоставляется возможность учитывать определенный круг интересов обучающихся.

Реализация межпредметных связей способствует формированию у обучающихся целостного представления о явлениях природы и их взаимосвязи. Это помогает учащимся использовать свои знания в изучении других предметов, а также дает возможность применять их в конкретных ситуациях.

Таким образом, успешность выявления и использования межпредметных связей в обучении биологии зависит не только от владения учителем теоретическими знаниями, но и от его ориентирования в функциях и видах данных связей.

Являясь современным принципом обучения, межпредметность оказывает влияние на отбор и состав учебного материала ряда предметов, повышает системность знаний обучающихся, активизирует методы обучения, а также ориентирует на использование комплексных форм организации обучения.

Исследование выполнено в рамках внутривузовского гранта Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева по теме: «Разработка научно- и учебно-методического обеспечения дисциплины «Генетика» направления подготовки Педагогическое образование».

Источник: science-education.ru

Межпредметная интеграция как условие развития познавательной потребности обучающихся в рамках реализации ФГОС

учебно-методический материал на тему

Межпредметная интеграция как условие развития познавательной потребности учащихся в рамках реализации ФГОС.

В 1 ступени школы закладывается фундамент для последующих этапов образования. Перед начальной школой стоят предельно точные образовательные цели — задачи: заложить основы всестороннего развития детей, обеспечить формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного чтения, счёта, грамотного письма, развитой речи, культуры поведения. В этих требованиях подчеркивается важность формирования у школьников навыков рациональной организации учебного труда, учебных навыков, которые в совокупности обеспечивают надежное основание для последующей учебно-познавательной деятельности школьников. Способствуют приобретению глубоких и прочных знаний.

В повышении результативности обучения в начальных классах, воспитательной значимости предметов наряду с другими методическими вопросами большое значение имеет использование межпредметных связей. При их систематическом и целенаправленном осуществлении перестраивается весь процесс обучения, то есть они выступают как современные принципы, которые ведут к интеграции. «Межпредметная интеграция является непременным условием процесса обучения» В.Н.Максимова (слайд ). Интеграция в обучении проявляется в том, что суммарное воздействие образовательных компонентов на учащихся во много раз активнее и предпочтительней, чем влияние каждого из них отдельно, что обеспечивает позитивный результат обучения.

Идея интеграции образования все настойчивее заявляет о себе и заставляет педагогов искать эффективные пути её реализации. На сегодня обозначился ряд различных подходов и направлений в данной области.

Эффективные пути реализации интеграции:

- интеграция через поиск межпредметных связей;

- тематическое планирование по принципу одновременного прохождения сходных тем в разных учебных дисциплинах;

- разработка новых учебных курсов, соединяющих в себе информацию из разных предметов (слайд)

Всё это свидетельствует о необычной актуальности самой проблемы интеграции.

Предметная система обучения в школе ориентирует учащихся на дифференцированное усвоение знаний из разных областей.

Процессы интеграции знаний непрерывно связаны с их дифференциацией (слайд)

Понятие «система» и «интеграция» близки.

Системный подход является основой интеграции знаний (слайд)

Системный подход в педагогике обеспечивает рассмотрение школьного образования как открытой системы, функционирующей по законам систем. Интеграция знаний может выступать одним из путей мобильности и вариативности содержания образования.

При организации интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всём многообразии с привлечением разных знаний: литературы, иностранного языка, музыки, живописи и т.д., что способствует эмоциональному развитию личности ребенка и формированию его творческого мышления.

Интегрированный урок – это живое творчество учителя и ученика (слайд).

Методика интегрированного урока обеспечивает деятельность учителя и ученика на уровне субъектных отношений, в результате которых возникают возможности для совместного творчества и саморазвития участников образовательного процесса.

Перестройка процесса обучения на основе осуществляемых межпредметных связей сказывается на его результативности:

Результативность процесса обучения на основе межпредметных связей:

- знания приобретают качества системности;

- умения становятся обобщенными, комплексными;

- усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов;

- эффективно формируется их убеждённость и достигается всестороннее развитие личности (слайд)

Вывод : Актуальность проблемы интеграции обусловлена и вызывает необходимость изменений в обучении подрастающего поколения, повышения качества знаний, практических умений, уровня воспитанности, познавательной потребности (слайд).

Источник: nsportal.ru

Межпредметная интеграция в преподавании гуманитарных дисциплин как средство повышения мотивации и формирования УУД

«Больше приносит пользы рассмотрение одного и того же предмета с десяти сторон, чем обучение десяти различным предметам с одной стороны».

немецкий педагог А. Дистервег.

Государство и общество ставит перед школой и нами учителями новые образовательные задачи.

Как отмечается в Концепции модернизации российского образования, «школа должна формировать целостную систему знаний, умений и навыков, а также обобщённые способы учебной деятельности, обобщённые способы познания…».

В связи с новым Федеральным Государственным Образовательным Стандартом общего образования интегративные цели обучения доминируют над предметными. Ведущим принципом является целостное восприятие мира, согласно которому, основным в содержании обучения становится не набор и даже не система отдельных знаний ученика, а обобщённое, целостное представление о мире.

В связи с этим нам предстоит решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и как следствие, учебных предметов. Помочь решить эту проблему должен метапредметный подход, который лег в основу образовательных стандартов.

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности.

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребёнка.

А метапредметность невозможна без формирования универсальных учебных действий (УУД), потому, что она предполагает не только междисциплинарную интеграцию, а формирование свойств личности учащегося, позволяющих управлять собственной познавательной деятельностью, осуществлять его познавательное развитие.

В настоящее время определяющая тенденция познавательного процесса – интеграция, так как именно она позволяет создать условия для формирования метапредметных компетенций обучающегося.

Интеграция в обучении — процесс установления связей между структурными компонентами содержания в рамках определённой системы образования с целью формирования целостного представления о мире, ориентированной на развитие и саморазвитие личности ребёнка.

Это далеко не новое явление. В конце XX — начале XXI веков в отечественном образовании начали интенсивно развиваться разные направления интегративной работы.

Наша школа не была исключением. Над вопросами интеграции мы начали работу еще в 90-х годах. Нами проделан путь от эффективного использования межпредметных связей на уроках до разработки и проведения интегрированных уроков, бинарных уроков. Уже тогда между учителями истории и литературы наладилось прочное сотрудничество по вопросам интеграции.

Сегодняшний день и перспективы дальнейшего развития гуманитарного образования побуждают нас к продолжению этой работы.

Главными идеями интеграции сегодня являются:

- личностная направленность обучения (Человек- главная ценность образовательного процесса);

- формирование обобщённых предметных структур и способов деятельности (Усвоение знаний на основе осознания закономерностей);

- приоритет смыслообразующих мотивов в обучении (побуждающие, внутренние, внешние и организующие);

- системность в обучении (осознание связей внутри научной теории);

- проблемность обучения;

- рефлексия деятельности;

- диалогичность (Истина рождается в процессе диалогического общения).

Другими словами, сегодня перед нами стоит задача перейти к новому типу интеграции – метапредметной интеграции, которая имеет свои особенности. [2, с.118].

Метапредметная интеграция подразумевает обязательную работа с деятельностью учащегося, передачу учащимся не просто знаний, а именно деятельностных способов работы со знаниями и соответственно деятельностных единиц содержания. Именно такая интеграция позволяет создать условия для формирования УУД. Результатом такого процесса является овладение определенной способностью, применимой в разных областях знания и жизнедеятельности.

Другими словами классический интегрированный урок должен превратиться в метопредметное занятие.

Давайте попытаемся сравнить метапредметный интегрированный урок с интегрированным уроком ( по целям, содержанию, формам социальной организации учащихся, методам и т.п.)

Метапредметный интегрированный урок

Интегрированный урок

цель: личностное совершенствование учащегося через его познавательное развитие.

цель: глубокое усвоение знаний за счёт обобщения, систематизации ЗУНов по нескольким предметным областям(реализация межпредметных связей)

формирование метапредметных и универсальных учебных действий с учетом реальных потребностей и интересов в общении и познании.

создание целостной картины восприятия проблемы урока за счет систематизации знаний.

Метапредметный урок предполагает интеграцию не только на уровне содержания, но и на уровне организации способностей к определенным типам деятельности, направленным на добывание знания самостоятельным путем. Результатом такого процесса является овладение определенной способностью, применимой в разных областях знания и жизнедеятельности.

Применение полученных знаний и умений на других уроках.

Ученик учится сам и учит других.

Умение добывать информацию из различных источников.

Учитель не источник информации, а навигатор деятельности.

Обогащение жизненного опыта

развитие мышления и профессионализма учителя,

задать новые возможности работы с мировоззрением детей, с их самоопределением, с обретением смысла жизни

рассмотрение (изучение) учебного материала со стороны двух или более предметных областей

развитие потенциала учащегося

формирование мыслящего человека как учителя, так и ученика.

На метапредметном уроке должны формироваться универсальные действия, необходимые для процесса познания в принципе.

понимание взаимосвязи и неразрывности знаний различных областей науки

Итак, урок с метапредметной интеграцией -это урок, целью которого является:

- обучение переносу теоретических знаний по предметам в практическую жизнедеятельность учащегося;

- активное применение знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности;

- подготовка учащихся к реальной жизни и формирование способности решать личностно-значимые проблемы;

- формирование ключевых компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой и компетенции личностного самосовершенствования;

- формирование метапредметных и универсальных учебных действий с учетом реальных потребностей и интересов в общении и познании;

- ориентация на тесную связь обучения с непосредственными жизненными потребностями, интересами и социокультурным опытом учащихся;

- получение учащимися знаний, которые могут быть применимы не только в рамках образовательного процесса, но и в реальных жизненных ситуациях;

- необходимые знания используются не только для запоминания, но и как знания для осмысленного использования является создание условий для активизации мыслительных процессов ребенка и для проведения анализа составляющих этого процесса;

- формирование целостного представления о мире, взаимосвязях его частей, пересекающихся в в одном предмете или сочетающихся в нем, постижение противоречивости и многообразия мира в деятельности является формирование в каждый момент урока у ученика понимания того, какими способами он достиг нового знания и какими способами ему нужно овладеть, чтобы узнать то, чего он еще не знает.

Структурные элементы такого урока.

- Мобилизующий этап – включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность.

- Целеполагание – формулирование учащимися целей урока по схеме: вспомнить – узнать – уметь.

- Момент осознания учащимися недостаточности имеющихся знаний и умений. Коммуникация.

- Взаимопроверка и взаимоконтроль.

- Рефлексия – осознание учеником и воспроизведение в речи того, чему научился и каким способом действовал.

Требования к заданиям на уроке

- Повышенный уровень сложности, проблемный и поисковый характер.

- Задания должны предполагать необходимость комплексного применения знаний и умений, которыми владеет ученик, и стимулировать освоение им новых способов мыследеятельности.

Требование к учителю

- Не говорить лишнего: не повторять задание, не озвучивать информацию, которая есть в учебнике, не повторять без необходимости ответ ученика!

- Добиваться от учеников аргументированных ответов.

- Не произносить слов «неправильно», «неверно» — пусть ученики сами заметят ошибку, исправят и оценят ответ товарища.

- Чётко и точно формулировать задание.

- Способность к импровизации.

- Основная деятельность учителя не на уроке, а в процессе подготовки к нему, в подборе материала и сценировании урока.

- Учитель не актёр, а режиссёр!

Переход к метапредметной интеграции был бы невозможен без накопленного нами опыта интегрировании в обучении. Интеграция проходит по нескольким направлениям и на разных уровнях.

Прежде всего, это внутрипредметная и межпредметная интеграция.

1. Внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных учебных предметов;

Примером внутрипредметной интеграции является систематизирование знаний внутри определённой дисциплины – переход разрозненных фактов к их системе. Она направлена на «спрессовывание» материала в крупные блоки. Познание изучаемого материала может осуществляться от частного к общему (целому) или от общего к частному. (Рассмотрение однотипных тем по истории России и Всеобщей истории: революция, развитие культуры и т.д.). Например «Буржуазные революции XVII – XVIII веков в Европе», «Великая Отечественная война как составляющая Второй мировой войны».

2. Межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин.

Межпредметная интеграция проявляется в использовании материала одной учебной дисциплины при изучении другой. Осуществлённая на этом уровне систематизация содержания приводит к такому познавательному результату как формирование целостной картины изучаемого объекта в сознании учащихся.

Используются различные варианты интеграции.

В рамках традиционных учебных предметов одним из самых доступных способов осуществления интеграции является проведение интегрированных уроков.

Интегрированный урок — это специально организованный урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность.

Интегрированный урок может проводиться как одним учителем, так и двумя. Тогда речь идет о бинарном уроке.

Можно также интегрировать такие составляющие содержания, как интеллектуальные и практические навыки и умения. Эти компоненты из разных дисциплин, объединяемые в одном уроке, становятся системообразующими, вокруг них собирается и проводится в новую систему учебный материал. Системообразующий фактор является главным в организации урока, поскольку разрабатываемая далее методика и технология его построения будут им определяться. Чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые изначально носят творческий характер.

Мной и моими коллегами было разработано и проведено уже довольно много интегрированных уроков. В основном это бинарные уроки. Вот темы некоторых из них:

- Финикийские мореплаватели интегрированный урок географии и истории. 5 класс. Тип урока – комбинированный. Форма: урок – путешествие.

- Труд и творчество. 5 класс. Обществознание и изобразительное искусство. Тип урока: урок формирования новых знаний. Форма урока – творческая мастерская.

- Личность Петра I в истории и литературе. 7 класс. Интегрированный урок истории и литературы. Тип урока: урок углубления и применения знаний. Форма урока – лабораторная работа.

- Северная война. Полтавская битва в истории и литературе. 7 класс. Интегрированный урок истории и литературы. Тип урока: комбинированный урок. Форма урока – урок исследование.

- Мифы Древней Греции. 5 класс. История и литература. Тип урока — урок формирования новых знаний.

- Древнегреческий театр. 5 класс. История и литература. Тип урока — урок формирования новых знаний.

- Роман Е. Замятина «Мы» — зеркало тоталитарного режима. 10 класс. История, обществознание и литература.

- Глобальные проблемы современности. 11 класс. Обществознание и география.

- Великие географические открытия. 8 класс. История и география.

- Информационное общество – путь к несвободе? 11 класс. Обществознание и литература. Урок – рассуждение.

- Бородинское сражение. Интегрированный урок истории и литературы.8 класс.

- Крымская война на страницах «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого. Интегрированный урок истории и литературы. 8 класс.

- Отечественная война 1812 года на страницах литературных произведений. Интегрированный урок литературы и истории. 8 класс.

Типы уроков носят традиционный характер: комбинированный урок, урок формирования новых знаний, урок применения знаний и т. д.

А вот формы уроков чаще всего используются нестандартные:

- Урок-путешествие

- Урок-экспедиция

- Урок-исследование

- Урок инсценировка

- Учебная конференция

- Урок-экскурсия

- Урок — спектакль

При планировании интегрированных уроков учитывается следующее:

- объединяются блоки знаний, поэтому важно правильно определить главную цель урока;

- из содержания предметов берутся те сведения, которые необходимы для реализации цели;

- устанавливается большое количество связей в содержании учебного материала;

- части интегрированного содержания планируются так, чтобы стали необходимым звеном урока и получили окончательное завершение;

- требуются тщательный выбор методов и средств обучения и определение нагрузки учащихся на уроке

Используются и другие варианты интеграции:

Элективный курс интегрирует знания учащихся по истории и литературе и ликвидирует разрыв в изучении образовательных дисциплин, что помогает формировать разносторонне развитую личность, что актуально не только для школы в частности, но и для системы образования РФ в целом.