Пять минут, полет нормальный

Центр управления полетами — это, прежде всего, большой вычислительный комплекс.

В процессе поиска и отбора материала для рубрики, а также при планировании публикаций мы руководствуемся несколькими критериями, одним из которых является принадлежность организации (компании) к актуальному для нашей страны вертикальному рынку. Данное правило вполне очевидно, так как одна из целей рубрики — познакомить читателей с тем, как их коллеги решают аналогичные задачи.

Из этого правила, однако, бывают и исключения, впрочем, ему не противоречащие. Если попытаться обобщить уже упомянутый критерий и ряд других, которыми мы пользуемся, то все они в итоге сводятся к следующему — сделать рубрику действительно интересной для нашей аудитории. С этих позиций время от времени имеет смысл обращаться к опыту организаций и компаний, деятельность которых уникальна и вызывает интерес сама по себе. Как мы надеемся, многим будет любопытно узнать, как организована информационная инфраструктура Центра управления полетами.

Улучшаю центр управления любого андроид смартфона + дополнение к плееру

ВЕСТИ С ОРБИТЫ

Обеспечивающая функционирование отечественной космической программы инфраструктура очень обширна. Это неудивительно, поскольку она создавалась десятилетиями, причем большую часть времени недостатка в финансирования «космос» не испытывал.

Условно составляющие космической инфраструктуры можно разделить на системы обеспечения производства аппаратов, их запуска и контроля за полетами. Последняя составляющая носит глобальный характер, так как объединяет наземные станции слежения и контроля и спутники-ретрансляторы, охватывающие практически все часовые пояса. Многие станции также играют роль управляющих центров, однако всем нам наиболее известен один такой центр: он так и называется Центр управления полетами, ЦУП, без дополнительных пояснений. Такая известность вполне понятна, поскольку ЦУП осуществляет контроль за запуском космических кораблей (не спутников, а именно кораблей). Отсюда в свое время (сейчас космические события носят рутинно-рабочий характер) велись репортажи о запусках, стыковках, выходах в открытый космос, и, возможно, поэтому у всех нас аббревиатура ЦУП вызывает одинаковые ассоциации — большой зал с многочисленными терминалами и огромными — во всю стену — экранами.

Вообще говоря, во время первых космических полетов этого зала еще не существовало — строительство комплекса стартовало в начале 70-х годов. За последующие годы интенсивность работы ЦУПа возрастала, со временем в Центре появился второй большой зал, кроме того, в ЦУПе есть шесть малых операторских залов для выполнения каждодневной работы. Все восемь залов активно эксплуатируются, поскольку, несмотря на относительно небольшую интенсивность полетов на орбиту, производимых в нашей стране, орбитальные проекты носят сегодня чрезвычайно масштабный и глобальный характер, и при их реализации задействуется потенциал большинства «космических держав».

Хотя ЦУП осуществляет контроль (за редким исключением) только за запуском и полетами именно космических кораблей и орбитальных станций, он по праву носит имя Центра с заглавной буквы, так как он консолидирует данные и о других запускаемых и работающих на орбите объектах — спутниках. Продолжая разговор об основном предназначении ЦУПа, заметим, что даже краткий список выполняемых им функций выглядит внушительно — сбор и обработка баллистической и телеметрической информации; координация работы наземных служб, участвующих в управлении полетами; контроль результатов выдачи и исполнения команд и программ; моделирование возникающих на борту космических аппаратов ситуаций (в том числе и нештатных); расчет баллистики различных стадий полета и, с учетом сегодняшних реалий, взаимодействие с аналогичными зарубежными центрами в рамках выполнения совместных космических программ.

Вопрос-ответ: центр управления регионом — что это?

Очевидно, что выполнение этих задач требует привлечения значительных вычислительных мощностей и средств передачи данных (учитывая, например, необходимость поддержки двух операторских залов и взаимодействия со «смежниками»). С самого начала работы (еще до появления знаменитого зала) ЦУП оснащался наиболее современными из имевшихся в СССР на текущий момент ЭВМ, и значительную часть его площадей занимали машинные залы с многочисленными БЭСМ, СМ, «Эльбрусами». Однако все передовое рано или поздно становится устаревшим, к тому же к моральному устареванию добавляется и физический износ, поэтому в первой половине 90-х Центр встал перед необходимостью приступить к модернизации своих вычислительных ресурсов, чтобы сделать их адекватными текущим задачам. Проект модернизации был начат в 1994 году при участии компании-интегратора SCAN.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ

В качестве основной вычислительной платформы были выбраны RISC-серверы компании Hewlett-Packard, как в силу своих характеристик, так и благодаря наличию у HP программ по поддержке заказчиков. В скобках заметим, что, несмотря на сложности с финансированием, замена машинных залов на несколько современных серверов оказалась решением с хорошей экономической отдачей, так как сокращение потребления электроэнергии позволило сэкономить средства, сопоставимые со стоимостью новой техники.

В качестве сетевой платформы были выбраны также продукты Hewlett-Packard — коммутаторы AdvanceStack Switch 2000 и маршрутизаторы серии 650 (cм. Рисунок 1). Выбор в пользу решений HP был сделан не только по принципу «все из одних рук», но и вследствие поддержки компанией технологии 100VG-AnyLAN. Сегодня такой выбор выглядел бы странно, но на тот момент более удачного высокоскоростного сетевого решения для рабочих групп попросту не существовало (впрочем, технические преимущества 100VG перед Fast Ethernet, такие, как отсутствие коллизий, — факт неоспоримый и сегодня). В качестве магистральной технологии была выбрана актуальная на тот момент FDDI.

Основные особенности предстоящей модернизации состояли в том, что она, во-первых, должна была носить весьма радикальный характер, а во-вторых, производиться на объекте критической важности с непрерывным рабочим циклом всех подсистем. В этих условиях проект следовало реализовать с крайней осторожностью.

Новые вычислительные ресурсы постепенно выводились на полноценный рабочий режим, а затем функционировали параллельно со старой системой. Процесс ввода нового вычислительного комплекса в эксплуатацию в таком режиме занял достаточно много времени, так как Центр должен был убедиться в отсутствии каких-либо проблем в работе (речь идет не только о новой технике — при переходе на новую платформу пришлось переносить и программное обеспечение). В первый раз новый комплекс взял на себя ведущую роль приблизительно через полтора года после начала реализации проекта, во время вывода на орбиту одного из научных модулей комплекса «Мир» под названием «Природа» (беспилотный запуск был выбран специально, из соображений безопасности). После успешной апробации новой вычислительной системы все операции начали поэтапно переводиться со старого на новый комплекс. В настоящее время этот процесс практически полностью завершен, что, впрочем, не означает, что больше никаких перемен в информационной системе ЦУПа не будет.

Любой корпоративный проект постоянно развивается, проходя в своем развитии некоторые ключевые этапы. К одному их таких этапов подошел и ЦУП, вставший в прошлом году перед необходимостью наращивания мощности магистрального участка сети. К тому моменту в соответствии с договором о стратегическом сотрудничестве с Cisco «тяжелое» сетевое оборудование HP уже не производила. Однако благодаря тому же соглашению проблема поиска нового производителя сетевого оборудования, чьи устройства хорошо бы сочетались с уже имеющейся техникой, сама собой разрешилась, так как одним из пунктов соглашения о партнерстве был обмен технологиями и взаимная поддержка обеими компаниями решений друг друга.

В качестве магистрального оборудования была выбрана популярная связка из коммутатора Catalyst 5500 и маршрутизатора серии 7000 (а именно — 7505). Такое сочетание позволяет организовать виртуальные сети и осуществлять маршрутизацию между ними. На текущий момент конфигурация ядра сети представляет собой так называемую «компактную, или вырожденную, магистраль» (collapsed backbone), в дальнейшем она будет преобразована в сетевую магистраль на базе нескольких коммутаторов АТМ. По мере увеличения мощности магистрали решения Cisco планируется внедрять и на других уровнях, при этом старое оборудование будет выведено на периферию сети. В процессе миграции происходит постепенный отказ от FDDI (эти участки не обозначены на нашей упрощенной схеме), и рабочие группы подключаются к ядру сети по линиям Fast Ethernet.

Внедрение решений Cisco в сети ЦУПа затрагивает не только ядро сети и ее внешние границы. Информационная система ЦУПа не изолирована от мира: в Центр стекаются информационные потоки от станций слежения, кроме того, сеть связана с информационными системами смежных организаций и зарубежных партнеров. К числу «смежников» относятся, например, РКК «Энергия» и Российское космическое агентство. Зарубежными партнерами, с сетями которых имеет связь информационная система ЦУПа, являются, например, NASA и ESA — американское и европейское космические агентства. (С организацией каналов проблем нет, поскольку волоконно-оптическими и спутниковыми линиями связи российская космическая программа была хорошо обеспечена еще с советских времен.) Один из способов взаимодействия ЦУП с внешними информационными системами состоит в организации на своей территории так называемых точек присутствия — образно говоря, выносных участков локальных сетей партнеров — из принадлежащих им серверов и некоторого сетевого оборудования. Выбор оборудования на точках присутствия определяется корпоративными предпочтениями «смежников», а для собственного выхода во внешние сети ЦУП использует маршрутизаторы Сisco 4500, 4700 и 2500.

При таком широком и тесном взаимодействии с информационными системами сторонних (формально и фактически) организаций большое значение приобретает политика разграничения прав доступа к ресурсам (сеть к тому же имеет выход и в Internet).

Система защиты сети ЦУПа имеет несколько уровней. По соображениям конфиденциальности (одно из условий публикации материала), мы не можем детально о ней рассказывать, хотя отобразить ее структуру было бы очень интересно. (Заметим, что многие корпоративные заказчики, с которыми нам приходится общаться при работе над рубрикой, также просят не раскрывать подробностей организации их систем защиты информации.) Однако, избегая конкретных деталей, мы все-таки можем рассказать о некоторых принципах разграничения прав доступа в сети ЦУП.

Переход на оборудование Cisco обусловлен отчасти и реализованными в оборудовании компании средствами организации VLAN. Разделение рабочих групп по виртуальным сетям позволяет сделать рабочие группы и их ресурсы «невидимыми» друг для друга. По мере реализации нового этапа проекта и вытеснения старого сетевого оборудования все дальше на периферию сети, «детализация» виртуальных сетей будет повышаться, т. е. распределение пользователей между VLAN будет более гибким и в то же время более строгим с точки зрения доступа к ресурсам.

Другим средством защиты информации в сети Центра является использование межсетевых экранов не только на границе (т. е. в точках подключения внешних ресурсов) сети, но и внутри нее (расположение этих экранов из соображений конфиденциальности не отображено на схеме). Это означает, что локальная сеть, например, одного отдела будет закрыта с точки зрения получения и предоставления IP-сервисов для других пользователей, вместе с тем сотрудники отдела (пользователи рабочей группы) смогут прозрачно обращаться к общедоступным ресурсам.

Комбинация обоих подходов и варьирование схем «шлюзования» через внутренние межсетевые экраны дают в совокупности достаточно гибкий инструмент защиты информации. В дальнейшем направление защиты информации планируется развивать, в частности путем внедрения средств мониторинга доступа пользователей в сеть и работы в ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, опыт Центра управления полетами сложно непосредственно транслировать на решаемые повседневные задачи обычных организаций. Однако если, отвлекшись от собственно космонавтики, решаемые информационной системой ЦУП задачи рассмотреть на абстрактном уровне, то мы можем видеть, что заметная их часть вполне универсальна. (Собственно, это общее правило, иначе бы каждый выпуск рубрики был рассчитан на весьма незначительную долю наших читателей.) Одна из характерных особенностей сети ЦУП состоит в наличии в ней большого количества выходов в сети других организаций при одновременном чрезвычайно критичном характере информации. Такие обстоятельства вынуждают серьезно продумывать политику информационной безопасности, в частности контроля доступа к ресурсам системы. Характерным в такой ситуации является, например, наличие в сети «внутренних» межсетевых экранов — практика, приобретающая все большую популярность. Наконец, опыт радикального перехода от устаревших систем с полной заменой всего окружения также вполне актуален для нашей действительности.

В двух словах: Центр управления полетами

Факты. Центр управления полетами решает полный комплекс задач по контролю и управлению полетами космических кораблей и орбитальных станций. С технической точки зрения в задачи Центра входят централизованный сбор и обработка телеметрической и баллистической информации, моделирование различных полетных ситуаций, расчет параметров полета. Вычислительный комплекс ЦУП обслуживает восемь операторских залов, а также взаимодействует с информационными системами смежных организаций и зарубежных партнеров.

Задача. ЦУП приходится постоянно развивать свою информационную систему в соответствии с требованиями времени. На практике это означает развитие сетевой инфраструктуры и плавную замену на новую современную технику устаревших компонентов информационной системы (таких, как произведенные 10 лет назад ЭВМ). При большом количестве внешних связей системы и вследствие того, что ЦУП — объект государственной важности, контроль за доступом к ресурсам системы приобретает особое значение.

Решение. В качестве основной вычислительной платформы ЦУП выбрал RISC-серверы Hewlett-Packard. На начальном этапе реализации проекта в качестве сетевого оборудования были взяты продукты HP, но, затем с учетом потребностей Центра и стратегического сотрудничества HP и Cisco, был принят план перехода на решения Cisco как основную сетевую платформу. Такой подход дает возможность использовать для разграничения доступа к ресурсам сети технологии виртуальных локальных сетей компании Cisco. Кроме того, для этих целей применяются и межсетевые экраны как на границах сети ЦУП, так и внутри нее.

Вывод. В последнее время организация VLAN в крупных корпоративных системах, особенно в чрезвычайно важных по своему значению, становится фактическим стандартом. При этом выбор в пользу VLAN объясняется не только эффективностью использования ресурсов сети, но и возможностью строгого разграничения доступа к сетевым ресурсам. Кроме того, популярность приобретает применение внутри крупных сетей межсетевых экранов для разграничения доступа к IP-сервисам.

Источник: www.osp.ru

Программирование в 1с

В этой статье я хочу познакомить вас с самым мощным инструментом из КИПа( Корпортивный инструментальный пакет). Речь пойдет о ЦУПе (Центре управления производительностью). Со слов самой фирмы 1С «Центр управления производительностью» (ЦУП) — инструмент мониторинга и анализа производительности клиент-серверных информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8». ЦУП предназначен для оценки производительности системы, сбора подробной технической информации об

имеющихся «узких местах» и анализа этой информации с целью дальнейшей оптимизации.

В отличие от «Тест-центра» ЦУП не встраивается в исследуемую базу, а представляет собой самостоятельную конфигурацию которую нужно развернуть как отдельную информационную базу. И, само собой, с помощью ЦУПа можно мониторить и анализировать неограниченное число баз. Сразу упомяну и о минусах ЦУПа: кроме немалой стоимости продукта могут быть сложности с его настройкой.

Как правило сложности связаны с отсутствием необходимых прав. И в некоторых тяжелых случаях согласование назначения необходимых прав может растянутся на длительное время. Вообще редких ошибок при работе с ЦУП довольно много подробнее тут (они даже собраны в отдельную методичку), но зато в ЦУПе есть отличная инструкция по настройке и пошаговый мастер настройки. И если на каком-то этапе мастера возникла ошибка, то необходимо внимательно прочитать соответсвующий пункт инструкции и внести необходимые изменения.

Как уже говорилось ЦУП -это инструмент для мониторинга и анализа производительности, но естественно сам ЦУП ни коим образом не исправляет выявленные ошибки.

По умолчанию в ЦУП созданы 3 сценария работы

Мониторинг

Регламентный мониторинг (не пользуется популярностью).

Но пользователь может создать свой сценарий с нуля или копированием одного из имеющихся.

Показатели, с которыми работает ЦУП, можно разделить на 2 группы:

- Оперативные и

- Аналитические

Оперативные показатели можно анализировать в режиме онлайн. К ним относятся например (Количество выполняемых запросов, Суммарное время выполняемых запросов, Максимальное время выполнения запросов, Суммарное время ожидания на блокировках СУБД и 1С, Количество взаимоблокировок, количество таймаутов и т.д).

Аналитических показателей всего 3 (Анализ запросов, анализ взаимоблокировок и анализ ожиданий на блокировках). Для анализа аналитических показателей предназначен сценарий «Просмотр».

Если Вы еще не знакомы со статьей из сайта 1С, то предлагаю ознакомится по ссылке.

В этой статье я познакомлю Вас с тем,чего в статье недосказано.

1) Полноценная работа с ЦУП возможна только с MS SQL в других случаях он будет бесполезен. Учтите это при покупке).

2) ЦУП не расследует взаимоблокировки на уровне 1С.

3) Если конфигурация исследуемая конфигурация работает в автоматическом режиме, то ЦУП не всегда может определить гранулярность и режим блокировки.

4) Оперативные показатели ЦУП собирает путем опрашивания консоли кластера с заданным промежутком времени(по умолчанию раз в 15 сек) и это не оказывает существенной нагрузки на сервер, поэтому включенными они могут быть сколь угодно. Иначе дело обстоит с аналитическими показателями. Информация получается считыванием логов технологического журнала и оказывает серьезную нагрузку на сервер, поэтому рекомендуется включать сбор информации примерно на 15 минут в период пиковой нагрузки.Чем дольше данные собираются тем дольше они затем будут анализироваться. Одна из ошибок почему аналитические данные не анализируются это то что в папке conf уже находится файл logcfg.xml. Решение элементарное -удалить или перенести файл в другое место.

5) При анализе аналитических показателей ЦУП не всегда может точно определить виновника блокировки, в таком случае будет надпись «Предположение», если ЦУП уверен то надпись «Точные данные».

6) ЦУП не показывает контекст вызванный из стандартных команд.

7) Показатели «Количество таймаутов» и количество взаимоблокировок» распространяются не на исследуемую базу а на весь SQL сервер. Таким образом если у Вас на сервере несколько работающих баз, то обнаружив что показатель «Количество таймаутов» стал >0 не считайте что это 100% таймаут исследуемой базы.

Источник: learning1c.blogspot.com

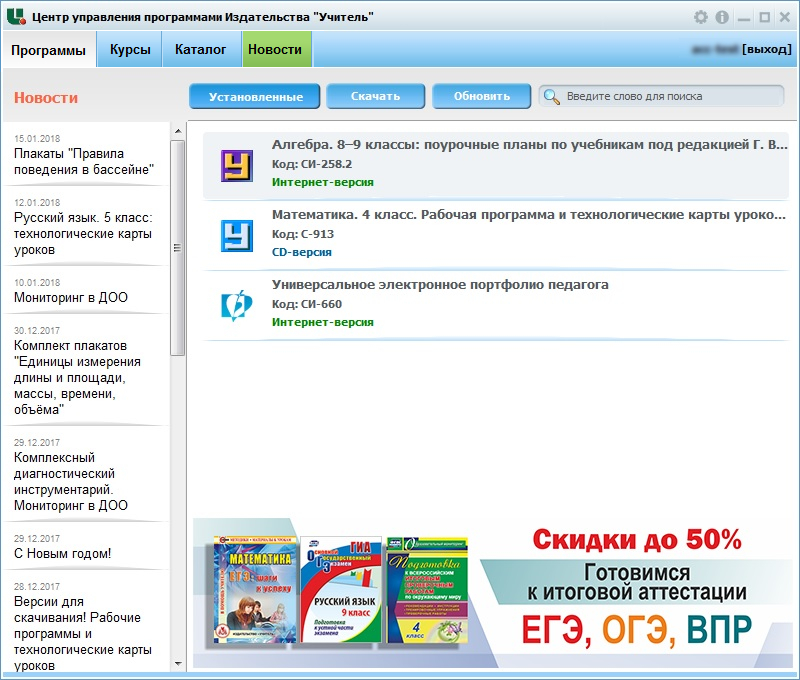

ЦУП — центр управления программами издательства Учитель

Представляем Вам уникальный бесплатный инструмент работы с программными продуктами от издательства Учитель: «Центр управления программами» (ЦУП).

Возможность всегда быть в курсе событий:

- Переиздания дисков с важными изменениями документации (нормативной и др.) сразу доступны для оплаты и скачивания – теперь нет необходимости дожидаться, пока новые программные продукты с «горячей» информацией появятся в магазинах или будут доставлены почтой.

- Получение анонсов о самых новых электронных изданиях специально подобранных для Вас.

- Получение новостей о важных мероприятиях в сфере образования.

- Возможность просмотра Каталога электронных продуктов, предлагаемых издательством, для их дальнейшего приобретения.

Поддержка передовых технологий:

- Использование самых последних версий программ от издательства: при выходе новых версий программ (с улучшенным функционалом, поддержкой новых операционных систем) они сразу доступны для бесплатной установки.

- Оперативная, приоритетная техподдержка пользователей программных продуктов!

- Полный каталог дисков и программ прямо в ЦУПе в офлайн режиме.

- Периодические акции для пользователей ЦУП в официальном интернет-магазине издательства Учитель «УчМаг» (www.uchmag.ru).

- Постоянные скидки и поощрительные мероприятия от интернет-магазина «УчМаг».

Ссылка на скачивание ЦУП приходит в письме после оплаты интернет-версии программ.

Кроме этого ЦУП предоставляет: удобный способ запуска, установки и удаления программ; дружественный интерфейс пользователя; быстрый переход на главные интернет-ресурсы издательства.

Для работы ЦУП требуется наличие подключения к Интернету.

Поддерживаются операционные системы: для Vista/7/8/10

Инструкция по оплате и установке электронной продукции через Интернет: ознакомиться.

Источник: www.uchmag.ru

FreeApps — центр управления программами

Работа с компьютером невозможна без использования большого количества разнообразных программ. И чем шире круг ваших компьютерных задач и увлечений, тем больше программ оседает на жестком диске. Постепенно управление всем этим хозяйством превращается в настоящую головную боль — эту программу нужно обновить, ту удалить, а эта вообще не понятно как сюда попала. 🙂

Но самое интересное начинается в момент традиционного и неотвратимого мероприятия под названием «переустановка Windows». Восстановление всего комплекта необходимых программ, кодеков, дополнений иногда занимает довольно продолжительное время. Тут пользователи Windows могут позавидовать линуксоидам, имеющим Software Manager, выполняющий всю рутинную работу по установке и обновлению программ в автоматическом режиме. Впрочем, и для Windows постепенно появляются программы и сервисы, выполняющие схожие функции. Об одной из них мы сегодня и поговорим.

FreeApps — это комбинация веб-сервиса и программы, которая служит для установки, обновления или удаления программ на вашем компьютере. Прежде всего необходимо зайти на страницу http://www.freenew.net, где мы увидим список доступных для установки приложений. Все программы на сайте абсолютно бесплатны, проверены временем и многочисленной армией пользователей. Рекомендованные к употреблению программы уже отмечены, но вы вольны сделать свой собственный софтовый набор.

После этого жмем большую кнопку Get Installer и начинается загрузка специального приложения FreeApps, содержащего сведения о всех отмеченных вами программах. После установки и запуска утилиты необходимо сделать предварительные настройки, заключающиеся в указании каталога для установки программ и автозапуск при старте Windows. Окно утилиты разделено на вкладки, каждая из которых выполняет свою функцию.

- Status — позволяет скачать и установить выбранные вами на сайте программы. Установка происходит в «тихом» режиме, то есть программы устанавливаются автоматически без вашего участия;

- Uninstallers — список уже установленного ПО с возможностью деинсталляции;

- Updates — найденные обновления программ. Обновления устанавливаются тоже автоматически — сначала удаляется старая версия, затем скачивается и ставится новая;

- Freeware — аналог онлайнового сервиса. Здесь вы можете выбрать для установки новые программы;

- Giveaway — каждую неделю раздается одна платная программа.

Работа с программой проста и понятна, так что не вызовет, я думаю, никаких вопросов.

FreeApps — программа из разряда must have, отличная альтернатива стандартному апплету Windows «Установка и удаление программ», значительно облегчающая установку и поддержание в порядке программного обеспечения. Особенно её оценят системные администраторы, которым приходится часто устанавливать на большом количестве компьютеров одинаковый набор программ.

Источник: lifehacker.ru

Запуск ЦУП на платформе 1С 8.3 (8.3.5.1098)

Я, как и многие, столкнулись с тем, что ЦУП достаточно капризная программа, особенно в плане COM коннектора, и на платформе 8.3 категорически не желает его признавать установленным. Что было: сервер (физ. машина) ОС WIN2008 server, SQL Server 2005, 1С Сервер х64, 1С платформа 8.3.5.1098 и Центр управления производительностью, редакция 2.0 (2.0.5.43). Первая попытка была путем типовых инструкций типа: regsvr32 comcntr.dll, уговорить его работать, все напрасно, но думаю, что сам шаг необходим. После долгих мучений пришлось взяться за отладчик и исследовать ЦУП. В итоге выяснилось, что встроеная библиотека никак не опознает того, что в системе есть COM-соединитель, и решение объяснить, откуда он берется, вручную, оказалось правильным.

Вот собственно код для процедуры общего модуля «МастерНастройки»:

Процедура ПроверитьCOMСоединитель() Экспорт Инструменты = КипВнешнийКомпонент.ПолучитьИнструменты(); Путь = КипВнешнийКомпонент.ПутьCOMСоединителя(Инструменты); //РМС //Если ПустаяСтрока(Путь) Тогда // ВызватьИсключение «COM-соединитель (comcntr.dll) не зарегистрирован.»; //КонецЕсли; Путь = «C:Program Files1cv88.3.5.1098bincomcntr.dll»; //Поскольку в описании говорится именно о папке с клиентским модулем в теории возможно что подойдет и «C:Program Files (x86)1cv88.3.5.1098bincomcntr.dll» Версия = КипВнешнийКомпонент.ВерсияФайла(Инструменты, Путь); СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация; Если СисИнфо.ВерсияПриложения <> Версия Тогда ВызватьИсключение «Зарегистрированная версия » + Версия + » COM-соединителя (» + Путь + «) отличается от необходимой версии » + СисИнфо.ВерсияПриложения + «.»; КонецЕсли; Общий.ПолучитьComСоединитель(); КонецПроцедуры

После этого ЦУП на сервере прижился и даже выполняет свои функции.

Источник: infostart.ru