Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 N 39 (ред. от 19.05.2021) «Об утверждении ведомственной целевой программы «Качество образования»

ведомственной целевой программы

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2019 — 2025 годы

Разработчик ведомственной целевой программы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Участники ведомственной целевой программы

Министерство просвещения Российской Федерации

Наименование государственной программы Российской Федерации, или наименование подпрограммы государственной программы Российской Федерации, или наименование непрограммного направления деятельности

направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

Реквизиты документа, которым утверждена ведомственная целевая программа

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.01.2019 N 39 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Качество образования», с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.08.2019 N 1204, от 21.02.2020 N 182

Всё о KPI | Ключевой показатель эффективности сотрудника

Цели ведомственной целевой программы и их значения по годам реализации

Цель 1: Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования всеми субъектами Российской Федерации:

в 2019 году — 8 субъектов Российской Федерации;

в 2020 году — 17 субъектов Российской Федерации;

в 2021 году — 29 субъектов Российской Федерации;

в 2022 году — 46 субъектов Российской Федерации;

в 2023 году — 63 субъекта Российской Федерации;

в 2024 году — 72 субъекта Российской Федерации;

в 2025 году — 85 субъектов Российской Федерации.

Цель 2: Реализация в полном объеме контрольно-надзорных функций в сфере образования в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 N 885 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

в 2019 году — 100 процентов;

в 2020 году — 100 процентов;

в 2021 году — 100 процентов;

в 2022 году — 100 процентов;

в 2023 году — 100 процентов;

в 2024 году — 100 процентов;

в 2025 году — 100 процентов.

Цель 3: Обеспечение полноты, достоверности и доступности информации о состоянии системы образования в установленной сфере ведения Министерства просвещения Российской Федерации, которое характеризуется в том числе количеством показателей федерального плана статистических работ, формируемых Министерством просвещения Российской Федерации в единой межведомственной информационно-статистической системе:

Давай по делу: #6 Как на самом деле работает счастье? Для себя, команды и клиентов | Олег Торбосов

в 2021 году — 54 единицы;

в 2022 году — 56 единиц;

в 2023 году — 58 единиц;

в 2024 году — 60 единиц;

в 2025 году — 62 единицы.

Задачи ведомственной целевой программы

Задача 1: Обеспечение проведения мониторинга системы образования в части оценки качества образования и анализа полученных результатов;

Задача 2: Обеспечение функционирования системы государственного контроля (надзора) в сфере образования;

Задача 3: Реализация федерального плана статистических работ, а также организация проведения иных мониторинговых процедур в установленной сфере ведения Министерства просвещения Российской Федерации, направленных на сбор и обобщение информации о системе образования.

Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы

Общий объем финансового обеспечения: 11 571 225,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 год — 1 440 896,7 тыс. рублей ;

2020 год — 1 737 785,0 тыс. рублей;

2021 год — 1 586 356,4 тыс. рублей;

2022 год — 1 575 400,8 тыс. рублей;

2023 год — 1 580 662,4 тыс. рублей;

2024 год — 1 806 152,3 тыс. рублей;

2025 год — 1 843 972,3 тыс. рублей,

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета: 11 571 225,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 год — 1 440 896,7 тыс. рублей ;

2020 год — 1 737 785,0 тыс. рублей;

2021 год — 1 586 356,4 тыс. рублей;

2022 год — 1 575 400,8 тыс. рублей;

2023 год — 1 580 662,4 тыс. рублей;

2024 год — 1 806 152,3 тыс. рублей;

2025 год — 1 843 972,3 тыс. рублей.

Параметр финансового обеспечения указан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Параметр финансового обеспечения указан в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Источник: e-ecolog.ru

Целевые программы качества

Целевые программы качества (ЦПК), хотя и являются самостоятельным видом документации системного управления качеством, но условно их можно отнести к разновидности планов качества; ЦПК — адресный документ, содержащий цели и задачи по обеспечению требуемого потребителями качества, достижение которых должно обеспечиваться взаимосвязанными по срокам, ресурсам и исполнителям заданиями и комплексом мероприятий маркетингового, социального, организационного, экономического, финансового, научно-технического и производственного характера. Основным в программе должен быть целевой подход, направленный на обеспечение необходимого уровня качества по удовлетворению потребностей и спроса на продукцию. В такие программы следует включать для каждого вида объекта программы (продукции, услуг и т.п.) мероприятия превентивно-перманентного характера, т.е. планы качества.

Программы в целом способны определенным образом осуществлять необходимые воздействия на условия, влияющие на качество функционирующих элементов системы управления качеством. При этом необходимо обеспечить требуемое качество всех элементов этой системы и, в конечном итоге, ликвидировать наметившиеся отклонения и улучшить качество результатов предприятия. Очень важно то, чтобы в механизме определение и устранение отклонений фактического качества функционирования элементов системы от требуемого было постоянно опережающим и оперативным. Выполнение этого принципа может быть осуществлено, как минимум, при следующих условиях.

1) заинтересованном отношении всех участников процессов принятия решений по повышению и обеспечению качества и их исполнения. Для инициирования и поддержания на требуемом уровне такого интереса следует шире использовать методы, присущие рыночным экономикам, например экономические методы, не исключая всех других;

2) повсеместном использовании современных технических средств и автоматизированных систем управления качеством на базе новейших достижений науки и техники, в частности современной микроэлектроники. Применение технических средств обусловливает возможность осуществления «прослеживаемое™» продукции (сырья, материалов и т.п.) и регистрации всех данных о качестве на базе идентификации. Оперативность принятия решений во многом зависит от организации «прослеживаемое™» и выполнения процедур идентификации, сбора, индексирования, заполнения, хранения, ведения и изъятия зарегистрированных данных, связанных с качеством.

В механизме систем управления качеством для условий рынка главным должен являться «человеческий фактор». Поэтому центральное место в ЦПК представляется необходимым отвести мероприятиям, направленным на улучшение тех условий, которые влияют на человека, на его созидательные свойства в области качества. Именно это должно пронизывать весь механизм на основе использования экономических методов управления со всеми другими.

Целевые программы качества следует разрабатывать для различного иерархического уровня (от уровня предприятия до федерального включительно).

Ранее в отечественной практике был накоплен некоторый опыт разработки программ «Качество» для регионов, отраслей и предприятий. Однако он не только не учитывал рыночные условия в отношении маркетинга, но и представлял неполный состав мероприятий по достижению целей и решению задач, в частности программы разрабатывались для предприятий в целом, а не для конкретного вида продукции; практически отсутствовали цели и задачи социального характера; не обеспечивалась взаимоувязка ресурсов и их достаточность; не раскрывался механизм реализации программы; не указывалась необходимость и не предусматривались мероприятия по сертификации продукции. Имелись также следующие типичные недостатки: не все плановые задания обеспечивались необходимыми ресурсами для подготовки, обучения и повышения квалификации работников; не предусматривались мероприятия по повышению квалификации руководящих работников; не планировалась подготовка специалистов-организаторов управления качеством; мероприятия данного раздела слабо увязывались с аналогичными мероприятиями одноименных разделов других программ «Качество»; при разработке программ недостаточно обоснованно прогнозировались потребности и квалификационный уровень работников; при оценке качества подготовки и повышения квалификации не использовались количественные показатели; учебные планы и программы курсов были оторваны от целей программ «Качество» и носили общий характер; методиче-

ское и профессиональное обеспечение учебного процесса при повышении квалификации имело низкий уровень качества; при разработке мероприятий недостаточно использовался передовой опыт разработки программ «Качество»; среди всех разделов программ «Качество» разделу по обучению, подготовке и повышению квалификации по управлению качеством уделялось меньше всего внимания. Р а з р а б о т к у ЦПК с л е д у е т осуществлять поэтапно, включая:

1) подготовку к разработке;

2) определение целей, задач и заданий;

3) разработку мероприятий программы.

Для предприятий программы целесообразно разрабатывать и реа-лизовывать для каждого конкретного вида новой или модернизируемой продукции, подлежащей изготовлению на предприятии.

В ЦПК необходимо включать:

• цели и задания в области качества, взаимоувязанные по срокам, ресурсам и исполнителям на различных стадиях разработки, производства, реализации и эксплуатации продукции;

• все необходимые мероприятия и процедуры их выполнения, обеспечивающие достижение целей и выполнение заданий программы.

При подготовке целевой программы следует использовать «дерево ц е л е й». Важнейшие положения построения «дерева целей»:

1. Каждая цель должна описываться не только словесно, но и обязательно количественно.

2. Цели должны быть «связаны» временем, т.е. необходимо указывать срок их достижения с промежуточными контрольными точками.

3. Для всех целей должны быть установлены коэффициенты их важности.

4. Процесс составления «дерева целей» — итерационный процесс.

5. Цели с низким коэффициентом следует исключать.

По каждой программе целесообразно издавать соответствующий правовой документ: например, по федеральным программам — указ президента РФ или постановление Правительства РФ; по целевым программам предприятия — приказ директора или другой подобный акт.

На каждую программу при необходимости (в большей части это относится к федеральным программам) следует составлять Паспорт программы.

С учетом накопленного опыта и современных воззрений системного управления качеством рекомендуется в состав Паспорта и непосредственно в ЦПК включать (на основе анализа и прогнозов) соответствующие разделы (рис. 3.3.2).

целевой программы

1. Наименование программы.

2. Основание для разработки программы

3. Заказчик программы.

6. Сроки реализации.

7. Основные программные задания

8. Цель программы.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

10. Объемы и источники финансирования и материального обеспечения.

11. Контроль за исполнением программы

1. Цели и задачи программы.

2. Задания и показатели по повышению и обеспечению уровня качества и конкурентоспособности (на всех стадиях жизненного цикла и уровня управления, включая задания по сертификации).

3. Мероприятия по реализации заданий (включая комплекс социальных, организационных и др. мероприятий на всех стадиях жизненного цикла продукции, в том числе на этапе маркетинга, сертификации, и т.п., на всех уровнях управления, по всем элементам управляемой и управляющей подсистем).

4. Механизм реализации программы.

5. Обеспечение программы (материальное, финансовое, персоналом и др.).

6. Оценка эффективности программы.

7. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Рис. 3.3.2. Типовой состав разделов целевой программы качества

Повышение уровня качества продукции, услуг и работ в стране в целом может быть достигнуто принятием государственных программ целевого характера. Аналогичные программы были реализованы, например, в Японии. Другим примером может служить Программа качества (EQP) ЕС.

Разработка и необходимость осуществления ЦПК на федеральном уровне, по существу, определена принципами их подготовки и реализации и это диктует жизненная необходимость России. При ра з ра ботке таких про г р а мм необходимо предусматривать:

• решение приоритетной важнейшей задачи;

• согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов в целях их наиболее эффективного использования;

• комплексность и направленность всех мероприятий программы на обеспечение экономической безопасности страны;

• согласованность решений федеральных и региональных задач;

• достижение позитивногорезульта та в установленные сроки.

Таким образом, на уровне предприятия для обеспечения необходимого качества необходимо разрабатывать системы управления качеством, в рамках которых следует составлять политику в области

качества, ЦПК, целевые программы сокращения издержек (на всех стадиях жизненного цикла продукции), выполнения плана поставок по контрактам (по срокам, объемам), управления охраной окружающей среды и другим целевым подсистемам СУ.

Записи

Записи как документы, содержащие свидетельства выполняемой деятельности и ее результатов, могут использоваться во многих направлениях функционирования систем управления качеством. Например, их следует применять при прослеживаемости, выработке предупреждающих и корректирующих действий, проверках выполнения установленных требований (при верификации). Прослеживаемость здесь понимается как «возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается» (ГОСТ Р ИСО 9000—2001), которая предусматривает происхождение материалов и комплектующих, историю их обработки, распределение и местонахождение продукции после поставки потребителям.

По существу, записи содержат информацию о выполненных действиях и результатах в области качества. Они должны вестись четко, быть легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми, чтобы обеспечивать получение заинтересованными лицами достоверной информации о качестве результатов и результативности функционирования системы управления качеством.

Для управления записями целесообразно разработать документированную процедуру. Ответственность за ведение записей должны нести ответственные за соответствующий процесс.

К записям следует отнести документы, связанные с анализом действий руководителей, управлением собственностью, управлением персоналом (подготовкой, повышением квалификации, переподготовкой, аттестацией и т.п.), разработкой и проектированием, выполнением требований удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг, результатами входного контроля (платежные документы, сертификаты на материалы, сырье, комплектующие, журналы, переписка с поставщиками, протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий), контролем процессов производства (ведомости поставки, маршрутные карты, протоколы испытаний, паспорта на изделия, документы по профилактике, ремонту и списанию основных средств, заключения о качестве, протоколы испытаний и анализа, акты), достоверностью измерений, проведенными аудитами, корректирующими и предупредительными действиями предприятия, распорядительными действиями руководителей по выпуску продукции, порядком управления записями и др.

Одним из наиболее используемых и необходимых для управления документов является штатное расписание подразделений. Из в с е х известных форм данного вида документации следует применять его унифицированную форму:

В системе управления качеством могут также функционировать другие НТД и НМД, например методики, методические инструкции, правила, МС, государственные и иные стандарты, положения о подразделениях и другие положения, должностные инструкции и т.п. (примеры типовых структур Положений о подразделении, Должностной инструкции и Положения об отделе организации управления качеством приведены соответственно в Приложениях 6 и 7).

Главное, чтобы документально или в ином виде в необходимой мере был отражен при системном управления качеством весь комплекс процессов в области обеспечения и улучшения качества. В составе документированных процессов целесообразно иметь документ, регламентирующий вопросы управления документацией в целом (один из примеров такого документа, СТП, приведен в Приложении 8).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Проект: «Создание комплексно – целевой программы управления качеством образования с учетом требований ФГОС»

Данная работа представляет собой Проект: «Создание комплексно – целевой программы управления качеством образования с учетом требований ФГОС» в рамках программы «Менеджмент образования». Предназначена администрации школы.

Картинками

Проект: « Создание комплексно – целевой программы управления качеством образования с учетом требований ФГОС »

Выполнила: Пашиц Оксана Вадимовна

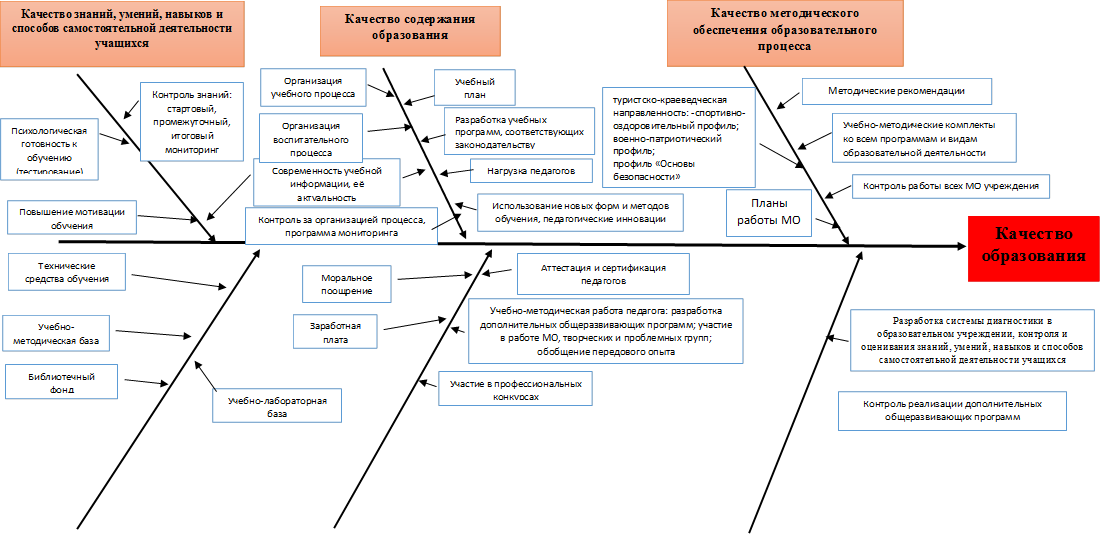

1.Перечень требований к качеству образования на основании ФГОС

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников. Таким образом, качество образования – это уровень успешности социализации гражданина, а также уровень условий освоения им образовательной программы школы (образовательного учреждения).

Качество обучения в контексте реализации ФГОС является важной интегральной характеристикой, которая отражает:

— степень соответствия педагогических и рабочих процессов в ОУ, выраженных в форме показателей и критериев, определённым установленным государственным требованиям, реальным достижениям и индивидуальным социальным ожиданиям;

— степень усвоения содержания учебного материала, морального умственного и физического развития, которого обучающийся достиг в соответствии со своими индивидуальными желаниями и способностями.

Таким образом, качество образования в условиях реализации ФГОС является ключевым показателем успеха образовательного учреждения.

Ключевыми требованиями к качеству образования являются:

— качество содержания образования;

— качество методического обеспечения образовательного процесса;

— качество материально-технического обеспечения образовательного процесса;

— профессиональный уровень педагогов;

— положительная мотивация обучающихся;

— качество знаний, умений, навыков и способов самостоятельной деятельности учащихся;

— качество системы диагностики в образовательном учреждении, контроля и оценивания знаний, умений, навыков и способов самостоятельной деятельности учащихся;

— качество внутриучрежденческого контроля.

В рамках реализации ФГОС качество образования предъявляет требования к целевым программным компонентам, к учебной среде, к ожидаемым результатам.

Основной целью образовательных программ является обеспечение запланированных результатов для достижения выпускниками на каждом уровне образования определённых навыков, знаний, умений, компетенций и способностей, которые, в свою очередь, определяются личными, социальными, семейными, государственными потребностями каждого ребёнка, его индивидуальными особенностями и состоянием здоровья. Таким образом, формируются определённые универсальные учебные действия (УУД), которые отображают индивидуальные или личностные результаты, метапредметные показатели и предметные результаты.

Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным, предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования.

Критерии эффективности:

Во время реализации базовых образовательных программ в образовательном учреждении предъявляются следующие требования: должны определяться финансовые, кадровые, материальные, технические и другие условия, при которых должно осуществляться овладение учебным материалом. С целью решения задач освоения образовательных программ, дальнейшего самоопределения и решения проблемных задач, в школе должны быть созданы условия для обучения инвалидов, детей с ограниченными возможностями и особенностями развития (коррекционная работа, индивидуальные программы, дистанционные методы обучения).

Управление качеством образования складывается из качества образовательной среды и качества результатов.

Создание среды, которая является критерием эффективности внедрения этих стандартов обеспечивает:

• защиту и укрепление психологического, физического и социального здоровья детей;

• стремление к достижению целей образовательного процесса, его высокое качество, духовное и нравственное воспитание, открытость и доступность для учащихся и их родителей;

• развитие детей на основе психофизиологических возрастных особенностей

Таким образом, основными задачами становятся конструирование образовательной среды школы, стимулирование и поддержка инициатив педагогов, учащихся, родителей и социальных партнеров, направленных на формирование комплекса ключевых компетентностей выпускника образовательного учреждения и повышения качества образования в целом.

Диаграмма Исикавы

Требования, влияющие на качество образования и условия достижения оптимальных конечных результатов

![]()

![]()

![]()

![]()

|

|||

|

|||

|

|||

2. Создание комплексно–целевой программы управления качеством образования

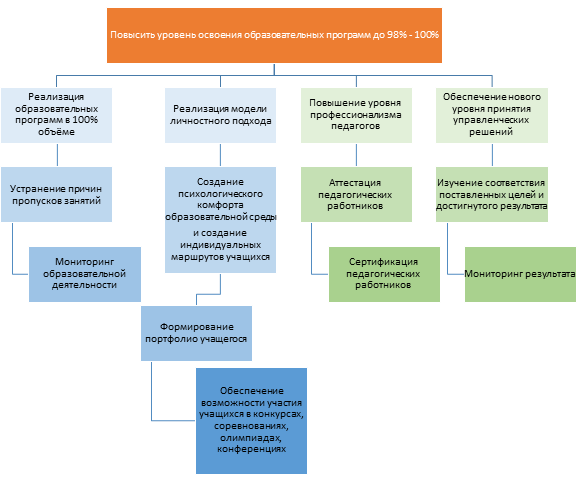

Дерево целей двух уровней для управления качеством образования

Комплексно–целевая программа управления качеством образования

Сроки реализации программы

Источник: znanio.ru