Цели тренинговой группы, принципы ее работы, функции и роли ведущего тренинг, используемые им методы О. В. Евтихов называет структурными характеристиками тренинга [4, с. 43].

Цели тренинговой работы могут быть разными. Это связано с тем, что, во-первых, тренинговые методы находятся на стыке психотерапии, обучения и психокоррекции. Во-вторых, процессы, происходящие в группе во время тренинга, многосторонни. И. В. Бачков определяет общие цели, объединяющие различные по направленности и содержанию тренинговые группы [1, 2]:

- — исследование психологических проблем участников группы и оказание им помощи в их решении;

- — улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья участников группы;

- — изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов межличностного взаимодействия участников группы для создания основы более эффективного и гармоничного общения с людьми;

- — развитие самосознания и самоисследование участников группы для коррекции или предупреждения у них эмоциональных нарушений на основе внутренних и поведенческих изменений;

- — содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности участников группы и ощущения ими счастья и успеха.

О. В. Евтихов конкретизирует цели психологических тренингов разной направленности в виде задач [4, с. 4А—46] (табл. 4.1).

Упражнение для сплочения команды на тренинге | упражнение тимбилдинг

Цели и задачи тренинга

Задачи тренинга

Развитие коммуникативной компетентности

- — Развитие способности в установлении и поддержании психологического контакта в общении

- — Познание своих возможностей и ограничений во взаимодействии с другими людьми

- — Осознание и снятие внутренних барьеров и зажимов, мешающих эффективной коммуникации

- — Развитие способности прогнозировать поведение другого человека

Продолжение табл. 4.1

Задачи тренинга

Развитие межличностной чувствительности

- — Развитие способности к самоанализу и пониманию других.

- — Разделение наблюдаемых и переживаемых компонентов в восприятии другого человека.

- — Развитие способности к пониманию и прогнозированию отношения, чувств и состояний человека в определенных ситуациях.

- — Развитие чувствительности участников к групповому процессу, связанной с восприятием более полного ряда коммуникативных стимулов, получаемых от других

Задачи тренинга

Развитие личности участников

- — Формирование адекватного представления о себе.

- — Освоение системы понятий и представлений, необходимых для психологического анализа своей личности

и социально-психологических ситуаций.

- — Коррекция неадаптивных личностных установок.

- — Снятие внутриличностных конфликтов и напряжения.

- — Формирование навыков организации оптимального общения, конструктивного разрешения конфликтов в общении, психологического анализа ситуаций

- — Коррекция и развитие самовоспри- ятия.

- — Развитие способности к самоанализу и рефлексии.

- — Осознание и преодоление интерпретационных ограничений, накладываемых стереотипизированными фрагментами сознания

- — Развитие мышления (творческого мышления, подвижности мышления).

- — Развитие памяти (овладение мнемотехниками).

- — Развитие сенсорной наблюдательности (расширение способности фиксировать всю совокупность сигналов)

Источник: studme.org

Упражнение «Мячики и цели» для тренинга Time Management

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — форма активного обучения, направленная на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг достаточно часто используется, если желаемый результат — это не только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике.

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм:

- · тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи положительного подкрепления формируются нужные паттерны поведения, а при помощи отрицательного — «стираются» нежелательные;

- · тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и отработка умений и навыков;

- · тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков;

- · тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем.

- — Повышение адекватности собственного представления о себе и восприятия других;

- — Рост индивидуальной ответственности за достижение личных целей и решение актуальных коммуникативных задач;

- — Актуализация индивидуальных ресурсов, психологическая самокоррекция — приближение к состоянию внутренней гармонии и сбалансированности;

- — Рост коммуникативной открытости и качества общения;

- — Овладение навыками конструктивного социального взаимодействия;

- — Развитие способностей к адаптации и творчеству.

- — Предоставить участникам группы профессиональную помощь в решении насущных внутренних конфликтов, преодолении актуальных трудностей и барьеров;

- — Обеспечить участникам группы опыт конструктивного самоисследования (самоанализа) и самостоятельного решения актуальных внутренних задач.

- — Предоставить участникам группы опыт полноценного общения друг с другом и группой, переживания коммуникативной общности, эффективного взаимодействия в процессе решения общих задач.

- — Обучить навыкам конструктивного выявления и решения межличностных проблем и конфликтов, установления эффективных отношений с окружающими, навыкам достижения максимальной степени групповой общности и сплоченности.

- — Обучить навыкам активного самостоятельного внутреннего поиска и решения насущных психологических проблем и конфликтов.

- — Обучить навыкам получения и конструктивного использования «обратной связи» (информации о себе от окружающей коммуникативной среды).

Одной из основных задач группы коммуникативного тренинга является помощь участнику в выражении себя своими индивидуальными средствами, а для этого сначала нужно научиться воспринимать и понимать себя.

Самовосприятие личности осуществляется по пяти основным направлениям:

1. Восприятие себя через соотнесение себя с другим, то есть человек рассматривает другого в качестве модели, удобной для наблюдения и анализа. В этом случае человек смотрит на себя как бы со стороны.

Групповые занятия дают возможность идентифицировать себя с другими членами группы.

- 2. Восприятие себя через восприятие себя другими, то есть человек использует информацию, передаваемую ему окружающими. Это так называемый механизм «обратной связи». В группе коммуникативного тренинга постоянно действует обратная связь, что позволяет участникам узнавать мнение окружающих о своей манере поведения, о чувствах, которые испытывают люди, вступающие с ним в контакт.

- 3. Восприятие себя через результаты собственной деятельности, то есть человек сам оценивает, то, что он сделал. Это механизм самооценки, который может помогать развитию личности или мешает этому процессу. В группе тренинга осуществляется постоянное определение уровня самооценки каждого участника и ее необходимая коррекция.

- 4. Восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний, то есть человек осмысливает, проговаривает, обсуждает с окружающими свои переживания, эмоции, ощущения, мысли. В этом одно из принципиальных отличий тренинга от других форм работы: проникновение в своё «Я», получение опыта понимания своего внутреннего мира.

- 5. Восприятие себя через восприятие собственного внешнего облика, то есть человек принимает своё тело, своё физическое Я. В ходе тренинга участники учатся принимать свой внешний облик таким, какой он есть и, приняв его, развивать себя и свои возможности.

Источник: studwood.net

Цели и задачи тренингов

При построении как тренинга в целом, так и отдельных занятий следует определить цель проводимой работы, продумать и сформулировать задачи, требующие решения. Данный этап порой вызывает у ведущих скептическое отношение, воспринимается как пустая формальность («Ну ладно, если школьная администрация требует – задачи напишу, но вообще‑то тренинг – это процесс живой и непредсказуемый!»). Однако подобная позиция чревата опасностью того, что процесс прохождения тренинга превратится в самоцель, а обучающий и развивающий потенциал занятий может быть утрачен. Ведь именно цели и задачи служат путеводными маяками в работе, основой выбора используемых в тренинге упражнений, именно на них делается акцент при обсуждении упражнений и получении обратной связи.

В наиболее общей формулировке в тренингах обычно ставятся следующие группы целей:

1. Изучение психологических закономерностей, механизмов и способов межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и гармоничного общения с людьми.

2. Содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха.

3. Развитие самосознания и самоисследования участников для коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутриличностных и поведенческих изменений.

4. Исследование психологических проблем участников группы и оказание помощи в их решении.

5. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья.

Для тренингов общения наиболее специфична первая группа целей, а для тренингов личностного роста – вторая. Цели 3–5 преимущественно психотерапевтические и психопрофилактические. На тренингах они чаще присутствуют в качестве дополнительных.

Помимо общих целей тренингов, изначально сформулированных ведущим и обычно отраженных в названии программы, можно говорить и о личных целях участников (Горбатова Е. А., 2008). Они могут быть изначально далеки от направленности тренинга – например, участник желает расширить свой круг общения. Для продуктивной работы важно, чтобы эти цели осознавались, уточнялись в процессе тренинга, находились параллели между ними и теми целями, что обозначены ведущим.

Цель конкретизируется в задачах. Если первая указывает общее направление работы, то вторые раскрывают конкретные шаги, необходимые для данного движения. «В то время как цель может выражать желаемый исход, именно задача описывает то, каким образом и когда мы к нему придем» (Ли, 2001, с. 23).

Чем руководствоваться при постановке задач?

1. Задачи должны отражать конкретные результаты, достижение которых планируется в ходе работы, а не превращаться в абстрактные рассуждения или лозунги. Например, вряд ли удачны такие формулировки: «Формирование психологических качеств как нового уровня трансформации психических свойств и раскрытие субъектного потенциала» или «Детям должно быть весело!». В первом случае – хотя и научно осмысленная, но очень абстрактная фраза, допускающая неоднозначное толкование и требующая долгой конкретизации. Во втором – лозунг, отражающий к тому же не результат, а эмоциональность процесса работы.

2. Результаты, достижение которых намечено в задачах, должны быть, по возможности, сформулированы в позитивных терминах – отражать то, что нужно достигнуть, а не то, чего избежать. Например: «Не допустить распада группы» – неудачная формулировка, «Повысить уровень групповой сплоченности» – более удачная. Это связано с тем, что если ожидаемый результат формулируется негативно (чего надо избежать), у человека зачастую возникает образ неудачи и происходит подсознательное самопрограммирование на нее. Если человек, едущий на велосипеде, думает: «Только бы не упасть», – вероятность падения существенно повышается.

3. Решение поставленных задач должно быть адекватно сущности тренинга как метода активного социально‑психологического обучения. Например, если необходимо разделить школьников на «сильный» и «слабый» классы по уровню учебной подготовки, решать данную задачу с помощью тренинга неуместно.

4. Задачи должны быть реалистичны, т. е. достижимы в условиях тренинга с учетом отведенного для занятий времени, и в то же время не слишком простыми.

5. Достижение планируемых результатов должно быть принципиально проверяемо: или на уровне объективного изучения вызванных тренингом изменений (более характерно для тренингов умений), или на уровне самоотчетов участников (более характерно для тренингов личностного роста).

Как отмечает Л. А. Петровская (1982, с. 103), «круг задач, решаемых средствами социально‑психологического тренинга, широк и разнообразен и, соответственно, разнообразны формы тренинга. Все множество этих форм можно разделить, в частности, на два больших класса: ориентированные на развитие специальных умений (например, умение вести дискуссию, разрешать межличностные конфликты); нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций общения – имеется в виду повышение адекватности анализа себя, партнера по общению, групповой ситуации в целом».

Достаточно часто цель психологического тренинга с подростками обозначается в широком смысле как развитие компетентности в общении, и даже выделяется разновидность тренингов, направленных на достижение именно этой цели, – тренинги компетентности в общении. Однако данное понятие явно нуждается в конкретизации.

Как отмечает Н. А. Морева (2003, с. 61), для людей с высокой коммуникативной компетентностью характерны следующие признаки:

♦ быстрая, своевременная и точная ориентация в ситуации взаимодействия и в партнерах;

♦ стремление понять другого человека в контексте требований конкретной ситуации;

♦ установка в контакте не только на дело, но и на партнера; уважительное, доброжелательное отношение к нему, учет его состояния и возможностей;

♦ уверенность в себе, раскованность, адекватная включенность в ситуацию;

♦ владение ситуацией, гибкость, готовность проявить инициативу в общении или передать ее партнеру;

♦ большая удовлетворенность общением и уменьшение нервно‑психических затрат в процессе коммуникации;

♦ умение эффективно общаться в разных статусно‑ролевых позициях, устанавливая и поддерживая требуемые рабочие контакты независимо сложившихся отношений, а иногда и вопреки им;

♦ высокий статус и популярность в том или ином коллективе;

♦ умение организовать дружную совместную работу, добиваться высокого результата деятельности;

♦ способность создавать благоприятный климат в коллективе.

Перечисленные внешние, поведенческие проявления характерны для людей с высокой коммуникативной компетентностью. Из чего же «складывается» сам этот феномен, каковы его внутренние, психологические компоненты?

М. Аргайл (цит. по: Куницына и др., 2001) выделяет такие компоненты «социальной компетентности»:

♦ социальная сенситивность (точность межличностного восприятия);

♦ основные навыки взаимодействия;

♦ навыки одобрения и вознаграждения, которые существенны для всех социальных ситуаций (т. е. умение давать положительную обратную связь партнерам по общению. – Л. Г.);

♦ равновесие, спокойствие как антитеза социальной тревожности.

Применительно к подростковому возрасту представляется целесообразным расширить этот перечень, добавив еще ряд компонентов, которые могут развиваться с помощью тренинга общения:

♦ развитие речи: способность говорить точно, кратко, по существу. Богатство словарного запаса.

♦ чувствительность к вербальной и невербальной экспрессии собеседников – способность адекватно фиксировать нюансы переживаний, выражающиеся в речи, мимике, позах и т. д.;

♦ гибкость ролевых позиций в общении, способность динамично менять их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения;

♦ социальная наблюдательность;

♦ социальная рефлексия, самоосознание себя как субъекта общения;

♦ умение принимать и в конструктивной форме давать обратную связь собеседникам;

♦ ассертивность – умение уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя ни к агрессии, ни к пассивно‑зависимому поведению;

♦ самоконтроль.

Развитие каждой из этих составляющих может быть поставлено в качестве частной задачи психологического тренинга общения для подростков.

Стоит ли знакомить подростков, участвующих в тренинге, с целями и задачами работы? Это представляется целесообразным, поскольку участники должны понимать, что им дает тренинг. В противном случае ведущий окажется в их глазах массовиком‑затейником, и они будут охотно выполнять лишь упражнения развлекательного плана.

Само собой, объяснение задач тренинга должно быть кратким, ненавязчивым, понятным для слушателей, без использования сложной терминологии. Кроме того, участники могут ставить также личные задачи работы на тренинге. Американский автор Р. Смид (2000) даже рекомендует отражать цели в письменном договоре, заключаемом между ведущим и посещающими группу детьми и подростками. Копирование данного действия при работе с российскими подростками, наверное, не вполне оправданно, но полностью упускать из виду участников цели и задачи работы тоже не следует.

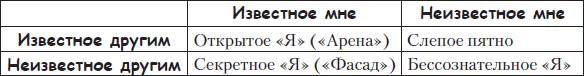

Для иллюстрации участникам целей тренинга (особенно в области личностного роста) ведущие довольно часто используют так называемое «окно Джохари» (по именам разработчиков – Джо Люфта и Харри Ингрэма). Оно представляет собой таблицу из четырех клеток. Ведущие порой прибегают к метафоре: вот окно, через которое личность глядит на окружающий мир, а окружающие – на нее; в раму вставлены четыре стекла: одно из них (открытое Я) «обоюдопрозрачно» – то, что попадает в эту область, одинаково видно как самому человеку, так и окружающим; следующие два стекла – тонированные, как в дорогих иномарках, позволяющие видеть только в одну сторону. Установлены они таким образом, что через одно из них «хозяину» все видно, а окружающим внутрь не заглянуть (секретное Я), через другое же стекло, напротив, хозяину ничего не видно, зато окружающим прекрасно все видно («слепое пятно»). Наконец, последнее стекло – матовое, через него ничего не разглядеть (бессознательное Я).

В данном случае цель тренинговой работы в том, чтобы расширить область открытого Я. Происходит это за счет уменьшения «слепого пятна» (посредством обратной связи) и секретного Я (посредством самораскрытия). Возможно также уменьшение области бессознательного Я путем перевода части его содержания на осознаваемый уровень, но подобная задача ставится в тренингах далеко не всегда.

В целом, чем выше в тренинговой группе уровень доверия, тем больше материала выносится на «арену» (подробнее см. Рудестам, 1998; Ялом, 2000).

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru