Производственная программа организации (предприятия) — система плановых заданий по производству и реализации продукции, работ, услуг соответствующего качества на предстоящий период. Производственная программа по показателям объема, номенклатуры и ассортимента продукции определяет объем спроса на продукцию, работы, услуги организации, а также реальные возможности производства по удовлетворению этого спроса; обеспечивает рост прибыли, рентабельности и расширенное воспроизводство; обусловливает задания по вводу в действие новых производственных мощностей (при необходимости), потребность в материально-сырьевых ресурсах, численности персонала и материально-технической базе.

Производственная программа состоит из следующих разделов.

1. Плановое задание по объему производства, номенклатуре и ассортименту выпускаемой продукции, работ, услуг в натуральном и стоимостном выражении (решает две проблемы: что и как производить).

2. План объема реализации продукции, работ, услуг (решает две проблемы: для кого и сколько производить).

Требования производственной санитарии (Демо)

3. План по реализации инновационных технологий (новых технологий, специализации и кооперированию производства и т.п.) (гарантирует выполнение двух вышестоящих планов).

Все показатели производственной программы можно классифицировать на трудовые, натуральные и стоимостные.

Трудовые измерители — часы, минуты рабочего времени — применяются при внутрипроизводственном планировании для оценки трудоемкости единицы продукции и производственной программы. Наиболее распространенный показатель — трудоемкость или нормативные затраты рабочего времени на изготовление продукции, выполнение услуги, работы, рассчитываемые в нормо-часах.

Натуральные измерители выражают физический объем производства продукции (штуки, тонны, метры и т.д.) и характеризуют специализацию производства, работ, услуг. Они лежат в основе норм расхода сырья, энергии, рабочего времени, производительности труда и т.п.

При планировании одинаковых по назначению видов продукции, но имеющих разные потребительские свойства, применяются условные (условно-натуральные) единицы измерения (тонны условного топлива, тысяч штук условного кирпича, тысяча условных банок).

План производства продукции в натуральном выражении содержит показатели выпуска определенной номенклатуры, ассортимента и качества продукции.

Номенклатура продукции — систематизированный укрупненный перечень выпускаемых предприятием видов (групп, позиций) продукции в натуральном выражении, отличающихся между собой разными потребительскими свойствами, например, вид продукции: обувь, в том числе мужская, женская, детская.

Ассортимент продукции — перечень видов продукции внутри одной номенклатуры, т.е. продукции одного и того же потребительского назначения, но отличающихся между собой отдельными признаками (марка, размер, сортность, профиль, артикль и т.д., например обувь мужская: 38, 39, 42, 45 размеров).

Качество продукции — весь набор потребительских свойств продукции, по которым потребитель судит о его достоинствах (дизайн, долговечность, надежность, функции и т.д.).

Болычева Е.А. Лекция №3 «Управление производственной программой предприятия»

Планирование производства и продаж продукции в натуральном выражении позволяет согласовать выпуск конкретных видов продукции с потребностями рынка и ресурсов, необходимых для ее производства. Однако с помощью натуральных измерителей нельзя определить общий объем и структуру производства на многопрофильных диверсифицированных предприятиях, рассчитать издержки, доход и прибыль предприятия от реализации продукции. Это требует разработки плана производства продукции в стоимостном выражении.

Стоимостные измерители производственной программы отражают стоимостной объем произведенной продукции (услуг) и используются одновременно с натуральными и трудовыми показателями.

Стоимостным выражением производственной программы являются объемы произведенной, чистой, условно-чистой и реализованной продукции.

Объем произведенной продукции (ПП) включает в себя стоимость готовой продукции, полуфабрикатов и комплектующих изделий потребительского и промышленного характера, предназначенных для реализации на сторону, а также для удовлетворения собственных нужд.

Объем произведенной продукции характеризует объем готовой продукции и используется для расчета затрат на производство, может быть определен по формуле:

где К – количество произведенной продукции, ед; Ц – стоимость единицы продукции,р.

Объем произведенной продукции в стоимостном выражении имеет один существенный недостаток — он включает стоимость материальных затрат, которая является результатом других предприятий, поставивших сырье, материалы, топливо и энергию, что искажает представление о собственном вкладе предприятия в конечный результат его деятельности. Этот недостаток исключают показатели чистой и условно-чистой продукции.

Объем чистой продукции (ЧП) — часть общего объема произведенной продукции в стоимостном выражении, которая создана трудом работников данной организации и характеризует вновь созданную (добавленную) стоимость.

где ЗП – заработная плата; П – прибыль.

Объем условно-чистой продукции состоит из объема чистой продукции и амортизационных отчислений.

Обобщающим показателем производственной программы является объем продаж или объем реализованной продукции. План продаж содержит показатели объема и сроков поставок продукции конкретным потребителям в развернутом ассортименте.

Принципами формирования производственной программы организации являются:

– научное обоснование использования производственных мощностей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

– систематическое обновление номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее качества;

– согласованность производственной программы предприятия с поставками сырья, материалов, полуфабрикатов от других предприятий;

– непрерывное наращивание объема выпуска продукции, если на нее имеется спрос.

Для эффективного функционирования организации необходим учет внутренних и внешних факторов, определяющих производственную программу организации:

– объем и особенности спроса на продукцию;

– номенклатура и ассортимент продукции;

– конкурентная среда и положение организации на рынке (определение возможного объема продаж);

– уровень специализации организации (производит ли оно технологически однородную продукцию или производство диверсифицировано);

– степень обеспечения максимальной загрузки производственной мощности предприятия и полной занятости персонала, наличие материально-сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов;

– Наличие государственного заказа, который доводится предприятию органами государственного управления по производству продукции производственно-технического назначения и социально значимой продукции;

– объем прямых хозяйственных договоров с потребителями продукции.

Каждая организация акцентирует внимание на тех факторах, которые определяют приоритеты развития в предстоящий период.

Производственная мощность является исходным показателем планирования производственной программы предприятия.

Производственная мощность предприятия — это способность средств труда предприятия (технологической совокупности машин, оборудования и производственных площадей) к максимально возможному выпуску качественной продукции в номенклатуре и ассортименте, согласованных с планом продажи при эффективном использовании производственного оборудования и рабочего времени, а также с учетом прогрессивных технологий, передовых методов организации труда производства и управления.

Производственная мощность и производственная программа предприятия выражаются, как правило, в одних и тех же натуральных (условно-натуральных) показателях. Производственная программа отражает (показывает) степень использования производственной мощности.

Наряду с понятием «производственная мощность» применяется понятие «пропускная способность», которое характеризует максимальный выпуск продукции применительно к работе конкретного оборудования, агрегата, поточной линии. Пропускная способность оборудования исчисляется за декаду, сутки, смену, час, а производственная мощность, как правило, за год, в некоторых случаях за квартал, месяц.

Производственная мощность — величина непостоянная, поэтому ее планирование основано на учете ряда факторов, от которых она зависит. Такими факторами являются:

1) номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции;

2) производительности оборудования и трудоемкость выпускаемой продукции;

3) степень прогрессивности применяемой техники и технологий производства;

4) качество перерабатываемых сырья и материалов, своевременность их поставок;

5) уровень организации производства и труда;

6) квалификационный уровень кадров;

7) количество, состав и техническое состояние оборудования;

8) фонд времени работы оборудования и режим работы предприятия (сменность, продолжительность смены, прерывное или непрерывное производство).

Исходя из учета потерь рабочего времени, а также нерабочих периодов выделяют

Календарный фонд рабочего времени (времени работы оборудования) = число календарных дней в году * количество часов в сутки (24 ч)

Режимный (номинальный) фонд времениработы оборудования =

= число рабочих дней в периоде * количество рабочих часов в сутки при соответствующем режиме работы (1,2,3)

Плановый фонд времени работы оборудования

Обоснование плана производства продукции производственной мощностью включает следующие этапы.

1. Определение возможного выпуска продукции на действующих производственных мощностях. Связующим показателем между объемом производимой продукции и производственной мощностью выступает коэффициент использования производственной мощности который определяется по формуле

где V— объем производства продукции за определенный период времени в натуральных показателях; ПМср — среднегодовая производственная мощность за этот же период в натуральных показателях.

Теоретически можно допустить, что в планируемом году Кпм = 1. Тогда возможный выпуск продукции будет равен величине среднегодовой мощности. Однако на практике среднегодовая мощность не используется полностью по причине непредвиденных потерь. С учетом этих и других факторов устанавливается оптимальный (плановый) коэффициент использования производственной мощности в плановом году. Тогда возможный выпуск продукции ( ВП возм ) с действующих производственных мощностей определяется по формуле:

ВП возм = Кпм *ПМср,

где Кпм — плановый коэффициент использования производственной мощности, ед.; ПМср — среднегодовая производственная мощность предприятия с учетом ввода и выбытия оборудования в течение планового периода.

2. Сопоставление возможного выпуска продукции (ВП возм) с возможным объемом продаж ( П возм). При соотношении этих расчетных показателей возможны следующие ситуации:

а) П возм = ВП возм, т.е. производственная мощность используется по запланированному коэффициенту, а поэтому плановый выпуск продукции равен возможному объему продаж;

в) П возм > ВП возм., в этом случае для удовлетворения потребностей рынка возникает необходимость ввода в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей.

3. Определение требуемого прироста производственных мощностей (ПМтреб ) осуществляется по формуле:

ПМ треб = (П возм – ВП возм)/Косв*Кср,

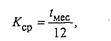

где Косв — коэффициент освоения (использования) вновь вводимых (дополнительных) производственных мощностей, ед.; К ср — коэффициент, учитывающий ввод дополнительных мощностей в течение года (средний К), который рассчитывается по формуле

где t мес — время (количество) месяцев в году, когда вновь введенные производственные мощности будут функционировать. Если вновь введенные мощности действуют с начала года, то К ср = 1.

4. Определения числа единиц оборудования, необходимого для обеспечения требуемого прироста производственных мощностей. Необходимое число единиц оборудования, которое должно быть введено в эксплуатацию, определяется по формуле:

О треб = ПМ треб/ П*Вр,

где О треб — количество единиц оборудования, необходимого для обеспечения требуемого прироста производственной мощности, ед.; П — часовая производительность требуемого оборудования; Bp — годовой фонд времени работы оборудования; ч.

Для оценки использования производственной мощности применяют следующие показатели:

Коэффициент использования оборудования по мощности

Коэффициент использования оборудования по времени

Интегральный показатель использования производственных мощностей

Направления улучшения использования производственной мощности предприятия:

1) экономическое – материальное и моральное стимулирование персонала, планирование производственной мощности и экономическая оценка ее использования;

2) организационное – совершенствование организации производства, труда и управления, сокращение простоев оборудования, использование прогрессивных средств труда и технологий;

3) финансовое – финансирование инновационно – инвестиционной деятельности предприятия, использование коммерческого расчета.

Источник: stydopedia.ru

Требования к производственной программе предприятия

Требования к организации и проведению производственного контроля установлены в статьях 11, 32 Федерального закона № 52–ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», статье 22 Федерального закона № 29-ФЗ от 02 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов», санитарных правилах СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», санитарных правилах СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно статье 11 Федерального закона № 52–ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

— выполнять требования санитарного законодательства,

— разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

— осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Согласно статье 32 Федерального закона № 52 – ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»:

1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Согласно статье 22 Федерального закона № 29-ФЗ от 02 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов»:

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий.

2. Производственный контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий проводится в соответствии с программой производственного контроля, которая разрабатывается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании нормативных документов и технических документов. Указанной программой определяются порядок осуществления производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методики такого контроля и методики проверки условий их изготовления и оборота.

Согласно пункту 14.1 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» во всех организациях, независимо от форм собственности, организуется производственный контроль. Производственный контроль осуществляется в соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно пункту 2.1 санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно — противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее — производственный контроль) проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно — противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно — противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением (пункт 2.2 настоящих Правил).

Требования к программе (плану) производственного контроля установлены в разделе 3 санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Программа (план) производственного контроля составляется по произвольной форме и должна включать следующие данные:

— перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

-перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля;

— перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний);

-перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;

-перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию;

-мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

-перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

-перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

-другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил.

В разделе 5 санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» определены обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении производственного контроля.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

•-приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;

•-прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции безопасной (безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека и принять меры по применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;

•-информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил;

•-принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

Требования к организации производственного лабораторного контроля в организациях общественного питания установлены санитарными правилами:

— СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей»;

— СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».

Согласно требований санитарных правил СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей» для предприятий общественного питания объектами производственного бактериологического контроля на наличие листерий являются:

— пищевые продукты готовые (не менее 30% наименований каждого вида блюд) – 1 раз в 6 месяцев;

— мясо, рыба, птицепродукты сырые – 1 раз в квартал;

— смывы в цехах по производству готовых мясо- и птицепродуктов, рыбных продуктов, салатов из овощей – от 2-х до 1 раза в месяц;

— смывы в цехах по производству полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей – 1 раз в месяц.

Обо всех случаях выделения листерий при производственном контроле информация немедленно передается в органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Ответственность за своевременную передачу информации несет руководитель предприятия, в продукции которого или в смывах с оборудования которого обнаружены листерии.

При выделении листерий из продуктов питания органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится внеплановый отбор проб продукции и внеплановая проверка по соблюдению требований законодательства на производстве.

Согласно требований санитарных правил СП3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» на предприятиях общественного питания производственный лабораторный контроль предусматривает проведение исследований 1 раз в 6 месяцев, при этом проверке подлежат 30% от каждого вида блюд. Обо всех случаях выделения сальмонелл сообщается в орган, осуществляющий государственный санитарно- эпидемиологический надзор.

Согласно пункту 14.4 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» при неудовлетворительных результатах лабораторных исследований продукции в рамках производственного контроля повторно исследуется удвоенное количество образцов, проводится дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса, сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды и воздуха, санитарной одежды, рук работников организации, санитарно-гигиенического состояния всех рабочих помещений. При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

В период проведения массовых общественных мероприятий организациям общественного питания, участвующим в организации питания,согласно пункту 14.3 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырьярекомендуется обеспечить дополнительный контроль за качеством и безопасностью приготовленных блюд. Для контроля приготовленных блюд отбираются суточные пробы.Суточную пробу от приготовленного блюда отбирают стерильными (или прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. Порционные блюда отбираются в полном объеме, при этом салаты, первые и третьи блюда, гарниры — не менее 100 гр.Отобранные суточные пробы сохраняют не менее 48 часов в специальном холодильнике или в специально отведенном месте холодильника при температуре +2 — +6 °C.

Примерная программа производственного контроля для предприятий общественного питания.

№ п/п

Наименование объекта производст-венного контроля

Объект исследования

Определяемые показатели

Источник: 25fbuz.ru

Требования, предъявляемые к распределению производственной программы

Основой формирования номенклатурных и объемных заданий цехам, участкам является распределение производственной программы предприятия по цехам и отрезкам планового периода. При распределении производственной программы необходимо соблюдать требования:

1. Внешние требования:

1.1. Выполнение производственно программы по номенклатуре и объемам выпуска продукции;

1.2. Соблюдение директивных и договорных сроков выпуска изделий;

1.3. Учет наличия и возможных поставок материалов, полуфабрикатов и комплектов;

2. Внутренние требования:

2.1. Обеспечение равномерной загрузки оборудования, площадей и рабочих по месяцам;

2.2. Повышение серийности выпуска конструктивно-однородных изделий и непрерывности их выпуска в смежных плановых периодах, рост производительности труда;

2.3 Учет срока завершения технической подготовки производства;

2.4 Учет опережений запуска-выпуска деталей и сборочных единиц.

Распределение производственной программы должно проводиться с учетом имеющихся производственных площадей, оборудования, наличной численности рабочих и материальных ресурсов.

Распределение производственной программы влияет на загрузку оборудования, площадей, рабочих.

Недогрузка оборудования приводит к:

1. к доплатам за простои и использование рабочих по более низкой квалификации;

2. к увеличению условно-постоянным косвенных расходов из-за уменьшения выпуска продукции вследствие простоя рабочих.

В случае недогрузки оборудования оно может быть догружено в некоторых случаях передачей работ с других групп оборудования данного участка или других цехов. Передача (продажа, ликвидация) полностью недогруженного оборудования целесообразно только в тех случаях, когда недогрузка носит систематический характер и в перспективе не предвидится его полное использование.

Перегрузка оборудования с одной стороны влечет за собой:

1. доплаты рабочим за работу в сверхурочные часы, ночное время, выходные и праздники;

2. увеличение потерь от брака и простоев сборки.

Это приводит к уменьшению выпуска продукции и к увеличению доли условно-постоянных косвенных расходов на единицу продукции.

С другой стороны недогрузка оборудования может увеличить выпуск продукции, что приведет к снижению доли условно-постоянных косвенных расходов. Выигрыш от снижения этой доли может быть больше всех потерь, имеющихся при перегрузке оборудования, т.к. доля условно-постоянных расходов имеет значительный удельный вес в себестоимости продукции.

В случае перегрузки одной группы оборудования в каком-либо плановом периоде часть работ может быть передана на другие участки или другие цеха. Приобретение нового оборудования не всегда целесообразно, т.к. ведет к значительным капитальным вложениям.

При определении числа единиц имеющегося оборудования должно учитываться его выбытие вследствие физического и морального износа и установка нового оборудования. При этом рассчитываются следующие показатели использования оборудования и производственных площадей:

1. Коэффициент сменности работы оборудования:

tc – фактически отработанное число станко-(машино) смен за сутки;

N – общее количество наличных станков (машин) в парке;

tcч – фактическое число отработанных станко-часов за сутки;

tмсч – максимально возможное число станко-часов в одну смену.

2. Интегральный коэффициент использования оборудования:

Кэ – коэффициент экстенсивной нагрузки, определяется как отношение фактического времени работы оборудования к плановому эффективному фонду времени работы оборудования;

Фф – время фактической работы оборудования;

Фэ – плановый (эффективный) фонд времени работы оборудования;

Ки – коэффициент интенсивной нагрузки оборудования, определяется отношением фактического объема продукции в единицу времени к норме выработки за этот же период или к максимально возможному выпуску;

Вф – фактический объем выпуска продукции в единицу времени, шт.;

Вп – норма выработки продукции за этот же период.

3. Интегральный коэффициент использования производственных площадей:

qs – коэффициент экстенсивного использования общей производственной площади;

Др – число рабочих дней в году;

n — плановое (фактическое) число рабочих часов в сутки;

no – оптимальное (нормативное или проектное) число рабочих часов в сутки;

qsu – коэффициент интенсивного использования производственных площадей;

Sэ – размер эффективно используемой рабочей производственной площади, занятой непосредственно под оборудование, формовку, сборку, охлаждение и т.д., м 2 ;

S – общая промышленно-производственная площадь участка.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru