Существует мнение, что с элементами программированного обучения можно было встретиться еще в древние времена. В качестве свидетельства приводится описанный выдающимся мыслителем Античности Платоном (427–347 до н. э.) диалог Сократа (469 – ок. 399 до н. э.) с мальчиком о том, как можно рассчитать площадь четырехугольника. В этом диалоге Сократ, искусно пользуясь эвристической беседой, заставлял собеседника сразу же давать оценку каждому ответу на заданный вопрос, требовал исправления допущенных ошибок, подчеркивал логические связи между отдельными шагами на пути от незнания к знанию, учил мыслить самостоятельно и критически, сохраняя при этом подходящий для мальчика темп работы. До полного перечня важнейших особенностей современной концепции программированного обучения сократовской эвристике не хватает только двух: самоконтроля и постепенного повышения уровня сложности работы учащегося за счет рационального уменьшения числа наводящих указаний.

Программированное обучение (ПО) возникло в начале 1960-х гг. на основе новых дидактических, психологических, кибернетических идей. Название метода происходит от взятого из словаря электронно-вычислительной техники термина «программа», обозначающего систему последовательных действий (операций), выполнение которых ведет к заранее запланированному результату. В основе программированного подхода лежат три представления об обучении: как процессе управления, информационном процессе и процессе индивидуализированном.

Программированное обучение

Методы ПО направлены на повышение эффективности управления учебным процессом за счет структурирования объективного знания (уточнения и операционализации целей, задач, способов решения, форм поощрения и контроля применительно к предметному содержанию знаний), значительного увеличения доли самостоятельной работы обучаемых (осуществляемой в индивидуальном темпе и под контролем).

Теоретические основы любого ПО составляют следующие общие принципы: а) деления материала на небольшие, тесно связанные между собой части (шаги, порции); б) активизации деятельности учащихся, изучающих программированный текст; в) немедленной оценки каждого ответа учащегося; г) индивидуализации темпа и содержания учения; д) эмпирической верификации (проверки) программированных текстов.

Программированные тексты (образовательные программы) могут быть:

› линейными (каждый обучаемый изучает одинаковую для всех последовательность учебных доз – шагов, порций);

› разветвленными (каждый обучаемый приходит к заданной цели обучения различным путем в зависимости от своих индивидуальных особенностей);

› адаптивными (программы предусматривают возможность перехода на менее или более трудные участки (ветви) программы, причем этот переход происходит на основе учета всех предыдущих ответов обучаемого).

Сложность программного материала возрастает по принципу от простого к сложному как в самих вопросах, так и в связанных с ними ответах (выборочных или конструируемых). В каждом случае прямая и обратная связь педагога с обучаемыми осуществляется с использованием специальных средств (программированных учебных пособий разного вида, компьютера)

Тестировщик с нуля за 6 часов / QA / Тестирование по полный курс

Программированное обучение стимулировало развитие и применение технических средств обучения (ТСО), информационных технологий обучения (ИТО). Последние определяются как с овокупность электронных средств и способов их функционирования, используемых для реализации обучающей деятельности. На II Международном конгрессе ЮНЕСКО «Образование и информатика» (1996) информационные технологии объявлены стратегическим ресурсом образования.

Существуют различные виды ПМК: моделирования процесса или явления; моделирования функционирования технической системы (обучение ее использованию и (или) управлению); экспертные ПМК; сборники и генераторы задач; справочные информационные системы; игровые учебные программы; интегрированные обучающие системы. Так, ПМК поддержки лекционного курса представляет собой последовательное создание иллюстративных фрагментов (текстовые материалы, статические и динамические изображения, аудио– и видеофрагменты, контрольные задания и т. д.), состав которых определяется целевым назначением занятия. Соответственно в состав ПМК должны входить программно-технические средства, позволяющие эффективно подготавливать необходимые материалы (сканеры, графические редакторы, средства анимационной графики) и отображать лекционную информацию специализированными мультимедийными средствами. Особый интерес представляет вариант реализации подобного типа ПМК с обеспечением на занятии обратной связи с обучаемыми.

Тестовые и контролирующие ПМК предназначены для реализации функции контроля усвоения знаний на различных этапах обучения: от текущего контроля до итоговой оценки готовности обучаемого. В соответствии со спецификой и целями контроля, а также с особенностями предметной области созданию ПМК должны предшествовать следующие этапы разработки: 1) формирование тестовых заданий и вопросов, обеспечивающих надежную оценку; 2) выбор алгоритма опроса и способов предъявления заданий обучаемому; 3) выбор метода обработки статистических данных оценивания;

4) определение системы правил, обеспечивающих принятие решений об уровне знаний. Подходы и методы решения перечисленных задач могут быть разными.

Создание электронных учебников является задачей, методически сходной с задачей создания обычного качественного учебника, в который включены не только теоретические разделы, но и практические примеры, задачи, методические рекомендации по изучению дисциплины. Индустриализация обучения, т. е. его компьютеризация и сопровождающая ее технологизация, позволяет создавать и использовать новые модели обучения и проверки результативности его содержания (например, ПО). Компьютеризация образовательного процесса имеет и другие позитивные возможности.

Следует учитывать изменяющиеся роль и место преподавателя в обучении и воспитании. Необходимо определить оптимальное сочетание ЭВМ с другими средствами обучения (прежде всего с учебником); найти способы устранения возможной перегрузки и утомляемости обучаемых, работающих с дисплеем, а также поддержания необходимой эмоционально-психологической обстановки на занятиях, стимулирующие общение обучаемых друг с другом; рациональное сочетание индивидуальных и коллективных форм организации учебной деятельности.

Методы проблемного обучения

Истоки проблемного обучения можно видеть уже в эврист ических беседах величайшего древнегреческого философа и учителя Сократа, который при помощи вопросов и логики построения беседы подводил своих учеников к противоречиям и последовательно вел их к необходимому выводу. В основе современного проблемного обучения лежит идея известного отечественного психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889–1960) о способе развития сознания через разрешение познавательных проблем, содержащих в себе противоречия, поэтому проблемное обучение раскрывается через постановку педагогом и разрешение учащимся (школьником, студентом) проблемного вопроса, задачи, ситуации.

Главная задача современного образования видится в овладении специалистами методологией творческого познания и преобразования действительности. Для творчества характерно прежде всего открытие нового: новых объектов, знаний, проблем, методов их решения. В процессе творчества у человека проявляются такие качества, как оригинальность мышления, умение видеть проблему, быстрота ориентировки в новых условиях, интуиция, т. е. все то, что связано с решением нестандартных задач. Этому условию и направленности обучения отвечает проблемное обучение (ПбО), которое рассматривается в качестве одного из действенных средств решения таких сложнейших задач, как развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого мышления. В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляется в виде решения нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами.

Ключевое понятие ПбО – учебная проблемная ситуация – означает психическое состояние мыслительного взаимодействия студента, группы студентов с проблемой под руководством преподавателя. Проблема – это сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе скрытое противоречие и вызывающий разные (зачастую противоположные) позиции при его решении. Учебная проблемная ситуация характеризуется: а) типом противоречия, выявляемого преподавателем совместно с учащимися; б) наличием известных способов решения подобных проблем;

в) дефицитом новых данных или теоретических знаний;

г) возможностями обучаемых при выполнении поставленного задания. Среднее по уровню задание (не слишком трудное и не слишком легкое) не вызовет проблемной ситуации.

Проблемные ситуации подразделяют по ряду оснований, таких, как область научных знаний, или дисциплина (математика, история, психология и т. д.); направленность на поиск нового (новые знания, способы действия, перенос известных знаний и способов действия в новые условия); уровень проблемности (в зависимости от остроты противоречий). Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность при условии, что в процессе выполнения учебного задания она позволяет отделить известное от неизвестного (искомого) и побуждает у студентов желание решить возникшее противоречие. Важно, чтобы содержательная сторона проблемной ситуации представляла для обучаемых интерес и соответственно стимул к поиску новых знаний и способов деятельности.

Для конкретного психологического содержания важна специальная методическая разработка различных типов проблемных ситуаций, включающих разные группы и подгруппы задач, предполагающих воспроизведение знаний, простые мыслительные операции, сложные мыслительные операции (аргументация, объяснение), сообщение знаний и сочинение (реферат, резюме, оригинальный научный текст), продуктивное мышление (решение проблемных ситуаций). Решение этих задач может проводиться на всех учебных занятиях (лекциях, семинарах, в практикуме и при самостоятельной работе студентов). Проблемные ситуации третьего типа подводят студентов к групповым докладам, коллективным дискуссиям, групповой оценке совместных решений. Это помогает переходить к самообучению в той или иной области психологического знания.

Наиболее существенным моментом проблемной учебной ситуации выступает исходный пункт – введение в проблему. Разделяют две тактики построения проблемной ситуации:

а) «от знаний к проблеме». Движение к проблеме от предметного содержания знания («потребле ние» готовых достижений науки) недостаточно способствует выработке у студентов умений и навыков самостоятельного научного поиска;

б) «от проблемы к знаниям». Движение от субъективного опыта аудитории, включаемого в логику решения научной проблемы, побуждая искать пути и средства ее решения, целенаправленно формирует активного субъекта познавательной деятельности.

Различные тактики введения в проблему в конечном счете и определяют большие или меньшие возможности формирования у студентов умений увидеть проблему и успешность формирования других компонентов анализа и решения проблемы.

Психологический механизм процессов, происходящих при ПбО, заключается в следующем. При столкновении с новой, противоречивой, непонятной проблемой у человека в условиях интеллектуального затруднения возникает состояние недоумения, удивления. Далее мыслительный процесс проходит по схеме: выдвижение гипотез? их обоснование? проверка.

Обучаемый либо самостоятельно осуществляет мыслительный поиск (открытие неизвестного), либо с помощью педагога. Большинство проблемных ситуаций можно свести к случаям нехватки или избытка теоретической или фактической информации (выделяют проблемные ситуации с неопределенностью условий, с противоречивыми, недостающими, избыточными, частично неверными данными и т. п.). Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в проблемную задачу, которая вызывает интерес: «Как разрешить данное противоречие?» Серия проблемных вопросов трансформирует проблемную задачу в модель поисков решения, где рассматриваются различные пути, средства и методы решения. Далее следуют этапы решения проблемы, верификации (проверки) полученных результатов, сопоставления с исходной гипотезой, систематизации и обобщения добытых знаний, умений. Таким образом, проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная ситуация? проблемная задача? модель поисков решения? решение. В отечественной педагогике различают три основных метода ПбО:

1) проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции, когда преподаватель ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их решает, а студенты мысленно включаются в процесс поиска решения;

2) частично-поисковая деятельность (в ходе проблемных семинаров, практических занятий, эвристических бесед). Она постепенно приобщает обучаемых к самостоятельному решению проблем под руководством преподавателя, который составляет систему проблемных вопросов (возможных «подсказок», наводящих вопросов), вызывающих у студентов интеллектуальные затруднения и целенаправленный мыслительный поиск;

3) самостоятельная исследовательская деятельность.

Наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через НИРС (научно-исследовательскую работу студентов) и УИРС (учебно-исследовательскую работу студентов), при выполнении которых студент проходит все этапы формирования профессионального мышления. В каждом случае основной целью является развитие творческих умений и навыков, формирование творческого профессионально ориентированного мышления.

Выделяют основные условия успешности ПбО, такие, как обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес студентов к содержанию проблемы; обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); значимость, важность в учебно-профессиональном плане для обучаемого информации, получаемой при решении проблемы; реализация ПбО при демократическом стиле общения между преподавателем и обучаемыми, направленном на поддержание познавательной, мыслительной активности студентов. От преподавателя при этом требуется большая методическая работа, связанная с конструированием учебного материала для разработки проблемных ситуаций (представления их в виде проблемных задач, вопросов и тем). Система практических задач, связанная с использованием ПбО, должна отражать мировоззренческие аспекты изучаемого курса, обеспечивать усложняющуюся последовательность подачи материала, возможность дифференциации обучения, объективного контроля и самоконтро ля, предусматривать использование наглядности, совместной учебной деятельности. Применяя ПбО, преподавателю необходимо знать не только общую структуру проблемных ситуаций, обусловливающих стратегию обучения, но и их типологию, владеть способами разрешения познавательных противоречий.

Использование ПбО связано с объективными трудностями: это и особый подбор учебного материала, и создание «банка» проблемных ситуаций, и большие затраты времени (на подготовку к занятиям, создание проблемной ситуации и предоставление возможности самостоятельного решения ее каждым учащимся).

Основой для создания проблемных ситуаций может служить не всякий материал. К непроблемным элементам материала относят всю конкретную информацию с цифровыми и количественными данными, даты, наименования и т. п. Непроблемны и задачи, решаемые по образцу, известному способу, алгоритму, а также тренировочные задачи для закрепления знаний и отработки навыков.

Методы ПбО в расчете на индивидуальный процесс учения поставили в центр организации и управления мотивы и способы мыслительной деятельности личности обучаемого, включенного в проблемную ситуацию. В условиях как индивидуальной, так и совместной учебной деятельности ПбО является одним из наиболее перспективных направлений развития творческих способностей обучаемых, проявления их интеллектуальной, личностной и социальной активности, столь необходимых современному специалисту.

Источник: infopedia.su

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ Использование технологии программированного обучения при

Из истории Программированное обучение возникло в начале 50 х годов ХХ в. , когда американский психолог Б. Скиннер предложил повысить эффективность управления усвоением материала, построив его как последовательную программу подачи порций информации и их контроля. Впоследствии Н. Краудер разработал разветвленные программы, которые в зависимости от результатов контроля предлагали ученику различный материал для самостоятельной работы. Дальнейшее развитие технологии программированного обучения будет зависеть от разработки путей управления внутренней психической деятельностью человека.

Технология программированного обучения Под программированным обучением понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др. ). Программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации (“кадров”, файлов, “шагов”), подаваемых в определенной логической последовательности.

Принципы программированного обучения «Малых шагов» Немедленного подтверждения ответов Индивидуализация темпа обучения Постепенного роста трудностей Дифференцированного закрепления знаний Единообразного хода инструментального учения

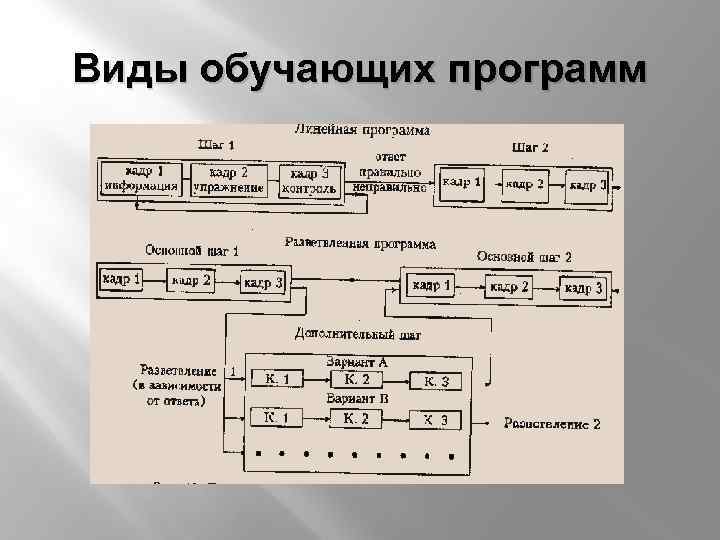

Виды обучающих программ Линейные программы представляют собой последовательно сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. Обучающийся должен дать правильный ответ, иногда просто выбрать его из нескольких возможных. В случае правильного ответа он получает новую учебную информацию, а если ответ неправильный, то предлагается вновь изучить первоначальную информацию

Виды обучающих программ

Виды обучающих программ Разветвленная программа отличается от линейной тем, что обучаемому, в случае неправильного ответа, может предоставляться дополнительная учебная информация, которая позволит ему выполнить контрольное задание, дать правильный ответ и получить новую порцию учебной информации.

Виды обучающих программ Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным справочникам, словарям, пособиям и т. д Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейного, разветвленного, адаптивного программирования.

Достоинства программированного обучения Мелкие дозы усваиваются легко; Темп усвоения выбирается учащимся; Обеспечивается высокий результат; Вырабатываются рациональные способы умственных действий; Воспитывается умение логически мыслить.

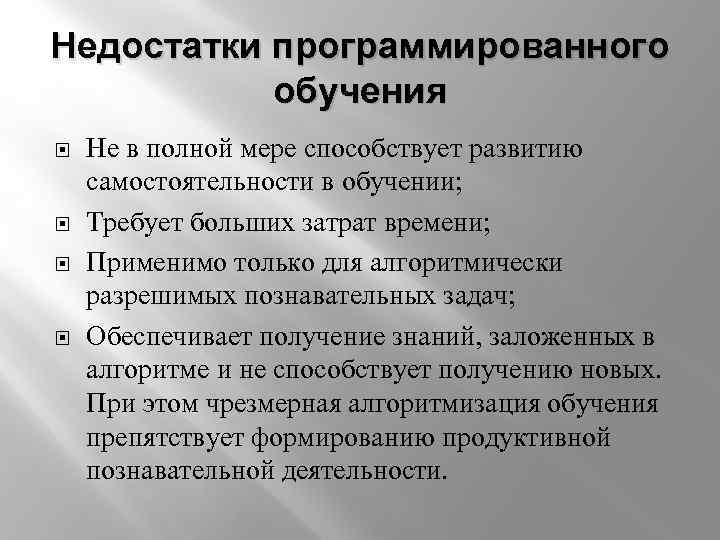

Недостатки программированного обучения Не в полной мере способствует развитию самостоятельности в обучении; Требует больших затрат времени; Применимо только для алгоритмически разрешимых познавательных задач; Обеспечивает получение знаний, заложенных в алгоритме и не способствует получению новых. При этом чрезмерная алгоритмизация обучения препятствует формированию продуктивной познавательной деятельности.

Использование технологии программированного обучения при преподавании в вузе темы «Абсолютные, относительные и средние величины»

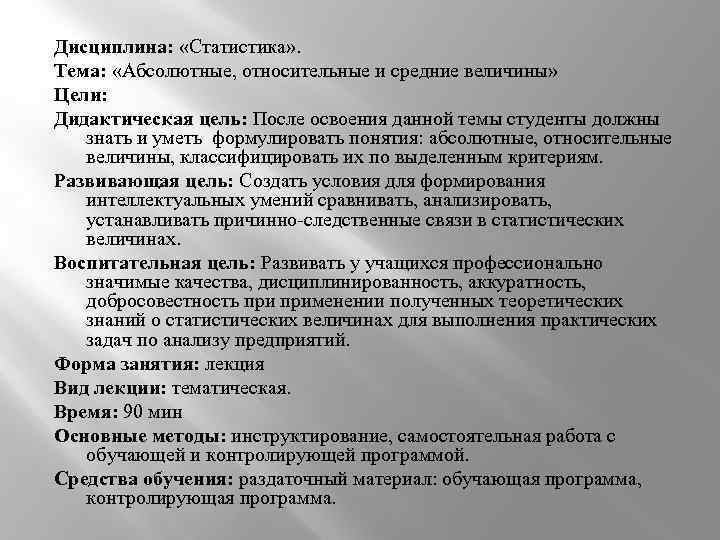

Дисциплина: «Статистика» . Тема: «Абсолютные, относительные и средние величины» Цели: Дидактическая цель: После освоения данной темы студенты должны знать и уметь формулировать понятия: абсолютные, относительные величины, классифицировать их по выделенным критериям. Развивающая цель: Создать условия для формирования интеллектуальных умений сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи в статистических величинах.

Воспитательная цель: Развивать у учащихся профессионально значимые качества, дисциплинированность, аккуратность, добросовестность применении полученных теоретических знаний о статистических величинах для выполнения практических задач по анализу предприятий. Форма занятия: лекция Вид лекции: тематическая. Время: 90 мин Основные методы: инструктирование, самостоятельная работа с обучающей и контролирующей программой. Средства обучения: раздаточный материал: обучающая программа, контролирующая программа.

План: Понятие и классификация абсолютных величин. Относительные величины. Понятие относительные величины. Виды относительных величин. Абсолютные величины. Средние величины.

Понятие средние величины. Классификация средних величин.

Инструктивный блок Вам необходимо прочесть предложенный материал, на что вам выделяется 15 -20 минут. После чего вам необходимо ответить в письменной форме на 5 вопросов. Если в процессе чтения и выполнения теста у вас возникнут вопросы, поднимите руку. При необходимости дополнительного изучения или повторения данной темы вы можете найти ее на портале. Максимальное количество баллов 14, минимально допустимое 7, 5, оптимальное 9, 5.

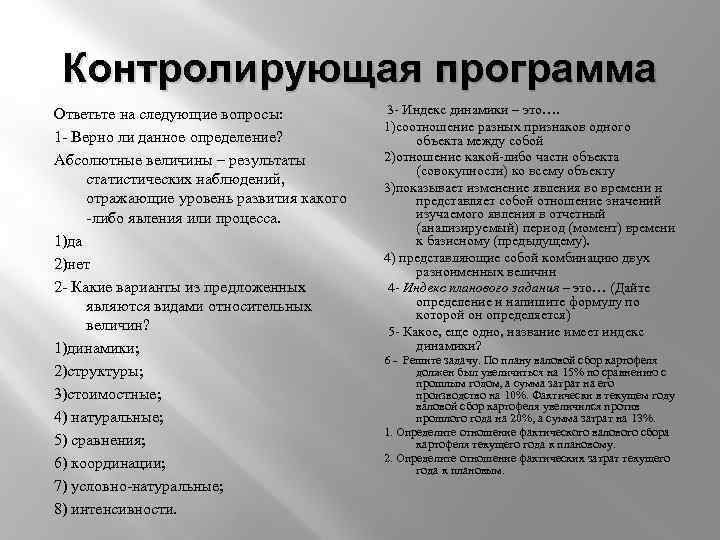

Контролирующая программа Ответьте на следующие вопросы: 1 — Верно ли данное определение? Абсолютные величины – результаты статистических наблюдений, отражающие уровень развития какого -либо явления или процесса. 1)да 2)нет 2 — Какие варианты из предложенных являются видами относительных величин?

1)динамики; 2)структуры; 3)стоимостные; 4) натуральные; 5) сравнения; 6) координации; 7) условно-натуральные; 8) интенсивности. 3 — Индекс динамики – это….

1)соотношение разных признаков одного объекта между собой 2)отношение какой-либо части объекта (совокупности) ко всему объекту 3)показывает изменение явления во времени и представляет собой отношение значений изучаемого явления в отчетный (анализируемый) период (момент) времени к базисному (предыдущему). 4) представляющие собой комбинацию двух разноименных величин 4 — Индекс планового задания – это… (Дайте определение и напишите формулу по которой он определяется) 5 — Какое, еще одно, название имеет индекс динамики?

6 — Решите задачу. По плану валовой сбор картофеля должен был увеличиться на 15% по сравнению с прошлым годом, а сумма затрат на его производство на 10%. Фактически в текущем году валовой сбор картофеля увеличился против прошлого года на 20%, а сумма затрат на 13%. 1. Определите отношение фактического валового сбора картофеля текущего года к плановому. 2. Определите отношение фактических затрат текущего года к плановым.

Список литературы: Беспалько В. П. , Программированное обучение. Дидактические основы. – М. , 1971. [электронный носитель] Молибог А. Г. , Программированное обучение. – М. , 1967. [электронный носитель]

Источник: present5.com

Программированное обучение как эффективный метод реализации системно-деятельностного подхода

Дидактика как теория и система продуктивного обучения направлена на обеспечение достаточно простого и надежного управления процессом обучения. В массовой практике при использовании традиционного, а также проблемного обучения не происходит четкого руководства со стороны учителя действиями учеников.

Ученики по разным причинам не выполняют указаний учителя и не усваивают учебную информацию, вследствие чего появляются пробелы в знаниях. Это обстоятельство подтолкнуло к поиску модели обучения, в которой педагог мог бы более эффективно управлять учебными действиями обучающихся. Также с середины XX в. технический прогресс стал проникать во все сферы человеческой деятельности, в том числе в образование, что потребовало адекватного изменения подходов к обучению. Сегодня информация должна быть представлена не в традиционном, текстовом, а в программированном виде. В связи с преобладанием у школьников клипового мышления актуально представление информации в качестве системы образов, вследствие чего прослеживается процесс применения в образовании мультимедиа и технически сложных обучающих систем.

Задачу оптимизации управления процессом знаний и умений решает программированное обучение, которое предполагает обучение с помощью программированного материала, реализуемое посредством обучающего устройства (обучающей машины или программированного учебника).

В традиционном обучении ученик обычно читает полный текст учебника и воспроизводит его, при этом его работа по воспроизведению почти никак не управляется и не регламентируется. Главная идея программированного обучения – это управление учением, учебными действиями обучающегося с помощью обучающей программы.

Сущность программированного обучения

Идея программированного обучения была предложена в 50-х гг. ХХ в. американским психологом Б. Скиннером для повышения эффективности управления процессом учения с использованием достижений экспериментальной психологии и техники.

Цель программированного обучения заключается в стремлении повысить эффективность управления процессом обучения на базе кибернетического подхода. В основу программированного обучения Скиннер положил два требования:

1) уйти от контроля и перейти к самоконтролю;

2) перевести педагогическую систему на самообучение учащихся.

Вследствие этого были предложены следующие принципы построения обучающих программ.

Принцип информативности: ученику должна сообщаться новая информация, так как без этого вообще нет никакого обучения.

Принцип операционности: в обучении должна присутствовать активная деятельность учащихся, связанная с преобразованием полученной информации.

Принцип дозирования учебного материала: учебная информация должна подаваться не сплошным потоком, а отдельными дозами – кадрами.

Принцип обратной связи: в учебном процессе должна существовать регулярная коррекция действий учащегося.