Термин «бихевиоризм», помнится, пугал меня когда-то своим труднопроизносимым видом. Казалось, что за ним скрывается что-то очень сложное и занудное, совершенно непонятное. Однако оказалось, что не так страшен бихевиоризм, каким он мнится издали. Этим словом называют направление в психологии, которое изучает поведенческие реакции людей.

Поначалу он развивался как биологическое направление, поскольку речь шла о поведении животных, но потом приобрел социальный смысл. Сам термин происходит от английского behavior, что означает «поведение».

Художник Джеймс Авати

Бихевиористы сосредоточились на простой схеме, универсально объясняющей наше поведение. Эта схема включает в себя два компонента — стимул и реакция. То есть большое значение имеет механическое влияние внешней среды, которая стимулирует нас на различные действия. Таким образом, если мы хотим понять, почему господин Икс или госпожа Игрек поступили так или иначе, нужно сперва подробно описать само поведение этих людей, затем найти в окружающей среде тот стимул, который привел к нему, и установить связь между стимулом и реакцией у г-на Икс и г-жи Игрек.

Что такое бихевиоризм | Павлов, Уотсон, Скиннер и эксперименты с детьми

Художник Джеймс Авати

Схема выглядит простой, но, разумеется, чтобы использовать ее корректно, надо обладать знаниями в области психологии, социологии, философии. Бихевиоризм вышел за рамки чисто физиологического учения, ведь дело касается человека, а тут все гораздо сложнее, чем простая связь типа «видишь пищу — выделяется слюна».

Идея бихевиоризма появилась еще в XIX веке, но теоретические основы ей дал американец Джон Бродис Уотсон (1878-1958) в первой половине ХХ века. Началом популярности бихевиоризма стала его лекция 1913 года «Психология с точки зрения бихевиориста», своего рода манифест этого направления.

Дж. Б. Уотсон

Бихевиоризм регулярно подвергался и продолжает подвергаться критике со всех сторон. В теории Уотсона его противников не устраивало то, что он рекомендовал игнорировать мысли и чувства человека, учитывая только внешние факторы, то есть наблюдаемое поведение. Несколько иную позицию выразил Беррес Фредерик Скиннер (1904-1990), который считал, что необходимо обращать внимание на личные (внешние) события, влияющие на интрапсихические механизмы. Согласно Скиннеру, внешние факторы формируют чувства и мысли, которые не выражаются зримо, точно также, как и его поведенческие реакции, которые так выражаются. Все это нужно учитывать.

Художник Джеймс Авати

Скиннер ввел такое понятие, как оперантное обусловливание . Оно означает контроль поведения его последствиями. То есть речь о том, что любое поведение меняет среду, в которой происходит, и это отражается на том, как люди себя ведут. Мы воспринимаем это как что-то произвольное или, наоборот, умышленное. Но по сути это просто механизм взаимодействия со средой.

Например, если при появлении красивой девушки мужчины вдруг начинают вести себя улыбчиво и блистать остроумием, и это связано именно с красотой и обаянием девушки, то эти ее качества — оперант, вызывающий изменение поведения мужчин. В свою очередь, и девушка меняет свое поведение, глядя на отношение к себе.

Такова, в целом, суть бихевиоризма. В нем есть много нюансов, но все нереально рассмотреть в коротком ознакомительном посте в Дзене.

Читайте еще на моем канале:

Источник: dzen.ru

Бихевиоризм: основные положения, представители и направления

Как вы считаете, в чем выражается сущность человека? Думаем, вы согласитесь, что наиболее ярко личность проявляется именно в поступках и действиях. Все люди по-разному начинают свой день и проводят его, по-разному общаются с окружающими, по-разному выполняют работу и проводят досуг, по-разному реагируют на жизненные обстоятельства и действия других людей. Так вот, все, что относится к области человеческого поведения, уже десятки лет является предметом изучения разных научных направлений, одним из самых популярных среди которых еще не так давно был бихевиоризм.

Бихевиоризм: кратко о самом главном

Итак, что же такое бихевиоризм? Понятие «бихевиоризм» происходит от английского слова «behavior», означающего «поведение», и представляет собой систематический подход к изучению поведения людей (и, конечно же, других животных). Он основан на предположении, что поведение человека составляют рефлексы и реакции на какие-либо стимулы окружающего мира, а также последствия личной истории человека.

Таковыми последствиями являются подкрепление и наказание, и они действуют вместе с мотивационным состоянием человека в текущий момент времени и стимулами, контролирующими его поведение. Несмотря на то, что бихевиористы осознавали серьезную роль наследственности в поведении людей, основной интерес для них представляли факторы окружающей среды.

Сознание же как самостоятельное явление представители бихевиоризма полностью отрицали. Для них оно было не более чем поведенческими реакциями на внешние стимулы. Мысли и чувства они сводили к двигательным рефлексам, которые вырабатываются у человека по мере получения жизненного опыта.

Идеи бихевиоризма, возникшие не фоне критического отношения к главному методу изучения человеческой психики в конце 19 века – интроспекции, оказались революционными на момент их появления (первая половина 20 столетия) и на многие годы определили облик американской психологии. Все научные представления о психике в одночасье преобразовались, и ученые начали изучать не сознание, а именно поведение человека.

Недоверие к интроспекции было обусловлено недостатком объективных измерений и разноплановостью получаемых данных. Объективным же феноменом психики для психологического бихевиоризма стало поведение.

Философской базой для нового направления послужили идеи английского педагога и философа Джона Локка, настаивавшего на том, что человек появляется на свет, являясь «чистым листом», а также идеи английского философа Томаса Гоббса, отрицавшего в человеке мыслящую субстанцию как таковую.

Однако основателем бихевиоризма считается американский психолог Джон Уотсон, предложивший схему для разъяснения поведения любого животного на нашей планете, включая человека. Схема эта выглядела достаточно просто: стимул вызывает реакцию. А учитывая то, что оба этих понятия можно измерить, воззрения Уотсона быстро нашли сторонников.

По мнению Уотсона, если применить к изучению поведения правильный подход, можно будет полностью это поведение предсказывать, формировать и даже управлять им посредством продуцирования изменений в окружающей действительности. А сам механизм такого воздействия основывался на обучении через классическое обуславливание, во всех подробностях изученное русским и советским ученым Иваном Петровичем Павловым.

О теории Павлова нам тоже следует сказать несколько слов, но прежде позвольте предложить вам к просмотру видеоролик о бихевиоризме и его основателе Джоне Уотсоне. Беря во внимание то, что в статье мы рассматриваем бихевиоризм кратко, это видео послужит для нашего материала прекрасным дополнением.

Вклад Павлова и Торндайка

Бихевиоризм в психологии зиждется на научных изысканиях известного большинству (как минимум со школы) академика Ивана Петровича Павлова. В процессе своих исследований он установил, что безусловные рефлексы определяют соответствующее им реактивное поведение у животных. Но посредством внешнего влияния вполне реально выработать у них условные – приобретенные рефлексы, а это значит, что будут сформированы и новые поведенческие модели.

Академик Павлов, как вы помните, проводил эксперименты над животными, а Джон Уотсон пошел дальше и начал экспериментировать над людьми. Работая с младенцами, он смог выявить у них три основополагающих реакции на основе инстинктов. Этими реакциями стали любовь, гнев и страх.

В итоге Уотсон пришел к выводу, что любые другие отклики в поведении наслаиваются на первые три. Но механизм формирования сложных форм поведения им, к сожалению, раскрыт не был. К тому же эксперименты, проводимые ученым, воспринимались обществом очень спорно с моральной точки зрения, и подвергались критике.

Но вслед за Уотсоном появилось немалое число людей, внесших в развитие идей бихевиоризма немалый вклад. Один из самых ярких представителей – американский психолог и педагог Эдвард Торндайк, который ввел в психологию термин «оперантное поведение», формирующееся на основе проб и ошибок.

О том, что природу интеллекта составляют ассоциативные реакции, заявлял еще Томас Гоббс. На то, что приспосабливаться к условиям окружающей среды животному позволяет умственное развитие, указывал другой философ Герберт Спенсер. Но только Торндайк смог установить, что сущность интеллекта можно выявить, не обращаясь к сознанию.

В противовес Уотсону, Торндайк считал исходным моментом не внешний импульс, заставляющий индивида двигаться, а проблемную ситуацию, требующую приспособиться к условиям внешней среды и выстраивать поведение соответствующим образом.

Согласно воззрениям Торндайка, концепция «стимул – реакция» характеризуется следующими признаками:

- исходная точка (ей служит проблемная ситуация);

- противодействие организма проблемной ситуации (организм действует как единое целое);

- поиск организмом подходящей модели поведения;

- научение организмом новым приемам (посредством «упражнений»).

Развитие бихевиоризма многим обязано теории Торндайка. Но все же в своей работе этот ученый оперировал понятиями, впоследствии исключенными из бихевиоризма. В то время как Торндайк указывал на формирование поведения организма за счет чувства дискомфорта или чувства удовольствия и вводил «закон готовности», изменяющий импульсы реагирования, представители «чистого» бихевиоризма не допускали, чтобы специалист принимал во внимание внутренние ощущения и физиологические особенности изучаемого субъекта.

Так или иначе, благодаря влиянию упомянутых ученых сформировались основные идеи бихевиоризма, а также разные его направления. О направлениях мы поговорим чуть позже, а пока давайте кратко обобщим сказанное.

Основные положения и особенности бихевиоризма

Рассматривая бихевиоризм в психологии в качестве фундаментального научного направления, мы можем выделить целый комплекс его основных положений. Представим их в тезисной форме (чтобы понять эту тему лучше, конечно, стоит почитать тематические книги – работы Торндайка, Уотсона и других авторов):

- предмет изучения бихевиоризма – поведение и поведенческие реакции человека и других животных;

- поведение и поведенческие реакции поддаются изучению посредством метода наблюдения;

- все психические и физиологические аспекты существования человека определяются поведением;

- поведение человека и животных – это совокупность двигательных реакций на стимулы (внешние раздражители);

- если знать характер стимула, можно спрогнозировать и ответную реакцию;

- предсказание действий индивида – главная задача бихевиоризма;

- поведение людей и животных поддается контролю и формированию;

- все реакции индивида либо передаются ему по наследству (безусловные рефлексы), либо приобретаются (условные рефлексы);

- поведение человека является результатом обучения (благодаря многократному повторению успешные реакции закрепляются в памяти и становятся автоматическими и воспроизводимыми);

- навыки формируются через выработку условных рефлексов;

- мышление и речь – это навыки;

- память – это механизм удержания приобретенных навыков;

- психические реакции развиваются всю жизнь;

- на развитие психических реакций влияют условия жизни, окружение и т.д.;

- эмоции – это реакции на положительные и отрицательные стимулы извне.

Не сложно понять, почему идеи бихевиоризма оказали на общественность и научное сообщество такое влияние. И поначалу вокруг этого направления царил неподдельный энтузиазм. Но у любого направления в науке есть и преимущества, и недостатки. И вот, что мы имеем в случае с бихевиоризмом:

- Для эпохи, в которую появился бихевиоризм, он был достаточно прогрессивным подходом к изучению поведения и поведенческих реакций. Беря во внимание то, что до этого ученые изучали лишь сознание человека, отделенное от объективной действительности, это вовсе не удивительно. Но представители бихевиоризма применили к расширению понимания предмета психологии однобокий подход, ведь сознание человека они не учитывали вовсе.

- Вопрос изучения поведения бихевиористы поставили очень остро, но поведение индивида (не только человека, но и других животных) они рассматривали лишь во внешних проявлениях. Точно так же, как и сознание, они полностью игнорировали психические и физиологические процессы, которые не поддавались наблюдениям.

- Теория бихевиоризма указывала на то, что исследователь может управлять поведением объекта, исходя из своих нужд и задач. Но подход к изучению предмета оказался механическим, а потому поведение индивида сводилось к комплексу самых простых реакций. Активная деятельная сущность человека не имела для ученых никакого значения.

- Базой психологических исследований для бихевиористов послужил метод лабораторного эксперимента. Также они начали практиковать опыты над живыми существами (в том числе и над людьми). Но в то же время исследователи не видели особых различий между поведением людей, зверей и птиц.

- Устанавливая механизм выработки навыков у человека, представители бихевиоризма отбросили серьезнейшие его компоненты: мотивацию и психический образ действия, служивший основой его осуществления. Кроме того, они абсолютно игнорировали еще и социальный фактор.

Наличие таких существенных с современной точки зрения недостатков привело к тому, что со временем некогда прогрессивнейшее научное направление перестало выдерживать какую бы то ни было критику. Однако итог мы пока не подводим, т.к. для полноты картины есть смысл кратко рассмотреть направления, появившиеся на основе классических бихевиористских воззрений, а также наиболее ярких их представителей.

Направления бихевиоризма и их представители

Лидером движения бихевиористов был Джон Уотсон, но идеи бихевиоризма активно поддерживались и другими учеными. Среди особо выдающихся можно выделить Уильяма Хантера, создавшего в 1914 году так называемую отсроченную схему изучения реакции в поведении.

Известность ему принесли эксперименты с обезьянами: ученый показывал животному два ящика, в одном из которых лежал банан. После этого он закрывал ящики ширмой, а спустя несколько секунд убирал ее. Обезьяна же сразу находила банан, и это стало доказательством того, что животные имеют как непосредственную (сиюминутную) реакцию, так и отсроченную.

Другой исследователь – Карл Лешли решил пойти дальше. Посредством экспериментов он помогал какому-нибудь животному выработать навык, после чего удалял ту или иную часть его мозга, стараясь понять, зависит ли от удаленной части выработанный рефлекс. И наблюдал, как определенные функции перебирает на себя другая часть.

Внимания достойны и идеи Берреса Фредерика Скиннера. Как и идеи предыдущих представителей, они были подтверждены экспериментально, а методом исследований послужил функциональный анализ. Именно Скиннер глубоко разделял идею об изучении, прогнозировании и контроле поведения через управление средой.

Однако этими тремя учеными список выдающихся бихевиористов далеко не исчерпывается. Вот лишь небольшой перечень известных представителей этого направления: Д. М. Байер, А. Бандура, С. Хайес, С. Бижу, В. Бехтерев, Р. Эпштейн, К. Халл, Д. Леви, Ф. Келлер, Н. Миллер, У. Баум, Ч. Осгуд, К. Спенс, Ж. Фреско, М. Вулф и другие.

Большинство исследователей пропагандировали идеи бихевиоризма Джона Уотсона, но все же их старания привести сознание к единому знаменателю – комплексу стандартных поведенческих реакций успехом не увенчались. Бихевиоризм нуждался в расширении понимания психологии, и требовал включения в него новых понятий, например, мотива.

Это привело к тому, что во второй половине 20 века стали появляться новые направления бихевиоризма. Одним из таковых стал когнитивный бихевиоризм, основанный американским психологом Эдвардом Чейзом Толменом. Толмен предложил не ограничиваться при изучении психических процессов концепцией «стимул – реакция», а использовать еще и промежуточную фазу между двумя данными событиями. Эта фаза – когнитивное представление.

Так появилась новая схема, объясняющая суть человеческого поведения: стимул – когнитивная деятельность – реакция. Средний элемент включает в себя знаки-гештальты, состоящие из когнитивных карт – образов изученной местности, хранящихся в уме, возможных ожиданий и некоторых других элементов.

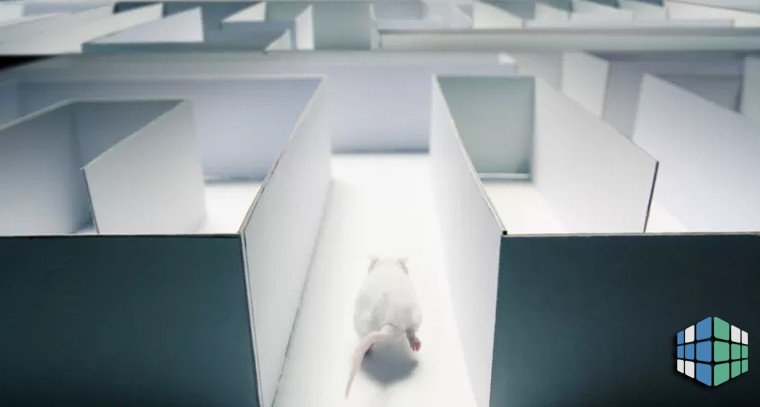

Свои доводы Толмен подкреплял результатами экспериментов. К примеру, животным нужно было найти корм в лабиринте, и они всегда его находили, двигаясь по разным путям, и не имело никакого значения, к какому пути изначально их приучали. Здесь можно сказать о том, что цель действий гораздо важнее поведенческой модели. Кстати, по этой причине Толмен дал своей систем название «целевой бихевиоризм».

Следующим направлением стал социальный бихевиоризм. Его сторонники полагали, что, определяя стимулы, воздействующие на поведение индивида, необходимо брать во внимание его индивидуальные особенности и социальный опыт. Пожалуй, более остальных тут выделился канадский психолог Альберт Бандура. Он проводил эксперименты с участием детей: их делили на три группы и показывали им фильм, где мальчик избивает тряпичную куклу.

Для каждой группы детей была своя концовка: положительное отношение к избиению куклы, наказание за избиение куклы и безразличие к этому процессу. После этого детей приводили в комнату с такой же куклой и смотрели, что они будут с ней делать.

Дети, увидевшие в фильме, что за избиение куклы наказывают, не трогали ее. А дети из оставшихся двух групп проявляли агрессию к кукле. Это и послужило доказательством того, что человек попадает под воздействия общества, которое его окружает, т.е. социальный фактор имеет значение.

И, наконец, третье направление бихевиоризма – это необихевиоризм, ставший альтернативой классическому бихевиоризму, не способному дать целостное объяснение поведению людей и животных. Ключевые представители необихевиоризма – Беррес Фредерик Скиннер и Кларк Леонард Халл.

Необихевиористы также расширили модель «стимул – реакция», внеся в нее некоторые промежуточные переменные, каждая из которых влияет на процесс формирования навыков и привычек, т.е. ускоряет подкрепление, замедляет его или же препятствует ему. Впоследствии данное направление потеряло свои позиции, уступив место когнитивному психологическому подходу. Так что эту веху в истории бихевиоризма можно считать началом его заката. На смену пришли новые направления, концепции и теории, оказавшиеся более подходящими для реалий современности и позволяющие более объективно, адекватно и полноценно трактовать человеческое поведение, действия и поступки. При этои даже сегодня некоторые идеи и положения бихевиоризма активно применяются в практической психологии и психотерапии.

Заключение

Человек – это очень сложное и многогранное существо, и для изучения его и его жизни требуется предпринять еще много усилий. Идеи бихевиоризма стали попыткой дать всему этому объяснение, но получилось это лишь отчасти.

Итогом бихевиористских исследований стала выработка частичного понимания человеком своего и чужого поведения, открытие возможности создания обстоятельств, побуждающих к совершению определенных действий. В то же время и поведение самого человека является стимулом, вызывающим у окружающих конкретные реакции.

Копая глубже, мы можем заключить, что если поступки другого человека нам не нравятся, в первую очередь мы должны пересмотреть собственное поведение. Следует отдать теории бихевиоризма должное, ведь она указала, что иногда нужно руководствоваться не понятием о правильности или не правильности наших поступков, а тем, как другие люди могут их расценить и интерпретировать.

И в завершение. Если вас заинтересовала тема, советуем обратиться к специализированной литературе. Кроме работ таких выдающихся ученых как Уотсон, Торндайк, Павлов, Скиннер и других представителей направления, обратите внимание на следующие книги:

- Карен Прайор «Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, животных и самого себя»;

- Гилберт Райл «Понятие сознания»;

- Юджин Линден «Обезьяны, человек и язык»;

- Чарлз Дахигг «Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе»;

- Эрих Фромм «Анатомия человеческой деструктивности»;

- Гарри К. Уэллс «Павлов и Фрейд»;

- В. А. Руженков «Основа бихевиоральной психотерапии»;

- В. Г. Ромек «Поведенческая психотерапия».

Понравилась статья? Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях или каналу в Telegram и не пропускайте выход новых полезных материалов:

Telegram Вконтакте Facebook

Советуем также прочитать:

- Сторителлинг

- Когнитивная психология и когнитивная психотерапия

- Теории мышления

- Когнитивная экономика: наука о мышлении

- Прикладной анализ поведения: от стимулов к реакциям

- «Собака Павлова»: эксперимент длиною в жизнь

- Оперантное обусловливание Скиннера как технология формирования личности

- Страх: психологические основы и известные научные исследования этого феномена

- Ассоциативное обучение

- Ситуационизм в психологии и поведение человека

- Краткая история психологии: от Античности до наших дней

Источник: 4brain.ru

7. Бихевиористическое направление в психологии.

Бихевиоризм — ведущее направление в американской психологии к. 19 нач. 20в. Три направления:

• ранний бихевиоризм (предтеча) — Торндайк, Павлов, Бехтерев.

• классический (радикальный) — Уотсон и др.

Родоначальником бихевиоризма был Торндайк. Интроспективной психологии, господствовавшей в начале 20 века американским ученым Дж. Уотсоном была противопоставлена новая объективная психология. Программа бихевиоризма и сам термин были предложены Уотсоном (1913). На формирование научного основания бихевиоризма большое влияние оказали работы Бехтерева и Павлова.

Предмет изучения – поведение человека.

Программа бихевиоризма: все человеческое поведение сводится к схеме «стимул — реакция» (St — R). St -совокупность раздражителей, R совокупность изменений. Уотсон дает классификацию реакций: приобретенные и наследственные, внутренние и внешние. Из поведения исключаются все факты сознания. Их комбинации: видимые приобретенные реакции (нр, игра в теннис), внутренние приобретенные (нр, мышление, речь), наружные наследственные (инстинкты и эмоции), внутренние наследственные (нр, реакция желез внутренней секреции).

Общая характеристика: 1. Благодаря объективному методу психология роднилась с естественными науками; 2. Бихевиористы поставили кроме теоретических задач сугубо практические – контроль за поведением; 3. Стали заниматься проблемой научения; 4. Социальный характер личности.

Заслуги бихевиоризма: 1. Внес в психологию сильный материалистический дух, благодаря ему психология была повернута на естественнонаучный путь развития, 2. ввел объективный метод, основанный на регистрации и анализе внешне наблюдаемых фактов, 3. Расширился класс исследуемых объектов (поведение животных, доречевых младенцев).

Недостаток бихевиоризма: 1. недоучет сложности психической деятельности человека, 2. сближение психики животных и человека, 3.игнорирование процессов сознания, высших форм научения, творчества и т.п.

Книги по бихевиоризму: Торндайк «Процесс учения у человека», Уотсон «Психология как наука о поведении»

Ранний бихевиоризм — Торндайк. Им были начаты экспериментальные исследования по психологии животных в США. 1898 г. «Ум животных» — высокоразвитые животные учатся совершенно слепо и выполняют действия объективно целесообразные и разумные, но без всякого понимания того, что они делают.

Торндайк проводил экспериментальные исследования на животных, разработал методику «проблемных клеток» и лабиринта, новую схему экспериментов: создается проблемная ситуация и регистрируются движения животных, у них нет целесообразного поведения, оно подчиняется закону «проб и ошибок». Удачные пробы впоследствии закрепляются и создают видимость целесообразного поведения. Эта методика была перенесена на изучение психики человека.

Торндайк сформулировал законы научения:

— закон упражнения – реакция на ситуацию закрепляется пропорционально частоте, силе и длительности повторения,

— закон готовности — упражнения изменяют готовность орг-ма,

— закон эффекта – из нескольких реакций на одну и ту же ситуацию более прочно связывается с ситуацией, т.е. закрепляется та ситуация, которая сопровождается удовлетворением от награждения.

Все это подготовило базу для возникновения бихевиоризма.

Классический бихевиоризм – Уотсон (1878 – 1958). Статья в 1913 году «Психология с точки зрения бихевиоризма» положило начало направлению. Главный метод должен быть объективен – эксперимент.

Уотсон дал классификацию методов.

1. Наблюдение с инструментальным контролем и без.

2. Методы условных рефлексов

а) исследование условных, секреторных функций.

б) исследование условных двигательных функций.

3. Метод словесных отчетов.

4. Метод испытаний (метод тестов).

Методы используются для исследования не только человека, но и животных. Изучение на животных они переносили на человека.

Классификация реакций: 1. Видимые привычные (разговор); 2. Скрытые привычные (условные рефлексы, железы, мышц); 3. Видимые наследственные; 4. Скрытые наследственные.

Всю психологию необходимо переписать в терминах поведения. Сохранил для психологии термин Личность. Под личностью он понимал все то, чем обладает индивид (в действительности или потенциале) и его возможности в отношении реакции.

Навык – индивидуально приобретенное или заученное действие. Система навыков, которые выделил в личности: висцеральная или эмоциональная; мануальная; лорингальная или вербальная.

5 основных способов изучения личности: изучение образования, изучение достижений личности, изучение эмоционального поведения в различных ситуациях, изучение ответов на психологические тесты, изучение записей.

Необихевиоризм. Классическую схему S →R дополнили промежуточными переменными S→O→R .

а) когнитивный – Толмен

б) гипотетико-дедуктивный – Халл

в) оперантный – Скиннер

г) социально-когнитивный – Бандура.

Толмен заложил основы необихевиоризма. Поведение – молярный феномен, т.е. целостный акт, который характеризуется собственными свойствами: направленностью на цель, понятливость, пластичность, селективность. Он признавал совместимость бихевиоризма с гештальтпсихологией.

3 вида детерминации поведения:

— независимые переменные стимулы и исходное физиологическое состояние организма.

— способности – видовые свойства организма

— вмешивающиеся внутренние переменные – намерения и познавательные процессы. Толмен сделал вмешивающиеся переменные предметом экспериментальных исследований.

Когнитивная карта – структура, которая складывается в мозгу животного в результате переработки извне поступающих воздействий.

Халл – гипотетико-дедуктивная теория. Экспериментальные исследования развернуты в области научения у животных. Вводит схему S→организм→R. Организм – некие, протекающие внутри него невидимые процессы. Им были сформулированы законы поведения – теоретические постулат, устанавливающие связи между основными переменными, определяющими поведение.

Основная детерминация поведения – потребность, которая вызывает активность организма, его поведение.

Скиннер – теория оперантного поведения. 2 типа поведения: респондентное (характерная реакция, вызываемая известным стимулом, последний всегда предшествует первой во времени; оперантное (организм активно участвует (воздействует) на среду с целью изменить события каким-то образом. Оперантное поведение определяется событиями, которые следуют за реакцией.

Режимы подкрепления – от них зависит приобретение и сохранение оперантного поведения. 4 вида подкрепления: режим подкрепления с постоянным соотношением; р.п. с постоянным интервалом; р.п. с вариативным соотношением; р.п. с вариативным интервалом.

Условное подкрепление: первичное (любое событие или объект сами по себе обладают подкрепляющими свойствами – вода, пища, секс) и вторичное (любое событие и объект, которое приобретает свойство осуществлять подкрепление посредством тесной ассоциации с первичным подкреплением, обусловленным прошлым опытом – деньги, любовь).

Контроль поведения путем аверсивных методов: наказание, генерализация субъектов, различение стимула.

Бандура – социально-когнитивная теория. Занимался модификацией поведения, агрессией и полоролевым развитием. Основанное внимание научению через подражание. Моделирование влияет на научение главным образом через его информативную функцию.

Научение через наблюдение регулируется 4 взаимосвязанными компонентами: процессы внимания, процессы сохранения, моторно-репродуктивные процессы, мотивационные процессы.

Источник: studfile.net