46. Что такое теория и каковы ее структура и функции?

Теория — наиболее сложная и развитая форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных связей определенной области действительности. А. Эйнштейн считал, что любая научная теория должна отвечать следующим критериям: а) не противоречить данным опыта, фактам; б) быть проверяемой на имеющемся опытном материале; в) отличаться «естественностью», т.е. «логической простотой» предпосылок, (основных понятий и основных соотношений между ними); г) содержать наиболее определенные утверждения: это означает, что из двух теорий с одинаково «простыми» основными положениями следует предпочесть ту, которая сильнее ограничивает возможные априорные качества систем; д) не являться логически произвольно выбранной среди приблизительно равноценных и аналогично построенных теорий (в таком случае она представляется наиболее ценной); е) отличаться изяществом и красотой, гармоничностью; ж) характеризоваться многообразием предметов, которые она связывает в целостную систему абстракций; з) иметь широкую область своего применения с учетом того, что в рамках применимости ее основных понятий она никогда не будет опровергнута; и) указывать путь создания новой, более общей теории, в рамках которой она сама остается предельным случаем 1 .

Тема 3. Теории о развитии науки. Часть 5. Выбор конкурирующих теорий

Любая теоретическая система, как показал К. Поппер, должна удовлетворять двум основным требованиям: а) непротиворечивости (т.е. не нарушать соответствующий закон формальной логики) и фальсифицируемости — опровержимости, б) опытной экспериментальной проверяемости. Поппер сравнивал теорию с сетями, предназначенными улавливать то, что мы называем реальным миром, для осознания, объяснения и овладения им. Истинная теория должна, во-первых, соответствовать всем (а не некоторым) реальным фактам, а во-вторых, следствия теории должны удовлетворять требованиям практики. Теория, по Попперу, есть инструмент, проверка которого осуществляется в ходе его применения и о пригодности которого судят по результатам таких применений.

Любая теория — это целостная развивающаяся система истинного знания (включающая и элементы заблуждения), которая имеет сложную структуру и выполняет ряд функций. В современной методологии науки выделяют следующие основные компоненты, элементы теории:

1. Исходные основания — фундаментальные понятия, принципы, законы, уравнения, аксиомы и т.п.

2. Идеализированные объекты — абстрактные модели существенных свойств и связей изучаемых предметов (например, «абсолютное черное тело», «идеальный газ» и т.п.).

3. Логика теории — совокупность определенных правил и способов доказательства, нацеленных на прояснение структуры и изменения знания.

4. Философские установки и ценностные факторы.

5. Совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве следствий из основоположений данной теории в соответствии с конкретными принципами.

Методологически важную роль в формировании теории играет абстрактный, идеализированный объект («идеальный тип»), построение которого — необходимый этап создания любой теории, осуществляемый в специфических для разных областей знания формах. Этот объект выступает не только как мысленная модель определенного фрагмента реальности, но и содержит в себе конкретную программу исследования, которая реализуется в построении теории.

5 фактов, опровергающих норманскую теорию

Если на эмпирической стадии преобладает обобщение фактов и установление эмпирических законов, то теоретические законы формулируются не на основе изучения опытных данных, а путем определенных мыслительных действий с идеализированными объектами. (О развитых теориях и вариантах их формирования см. вопросы 66, 67.)

К числу основных функций теории можно отнести следующие:

- Синтетическая функция — объединение отдельных достоверных знаний в единую, целостную систему.

- Объяснительная функция — выявление причинных и иных зависимостей, многообразия связей данного явления, его существенных характеристик, законов его происхождения и развития, и т.п.

- Методологическая функция — на базе теории формулируются многообразные методы, способы и приемы исследовательской деятельности.

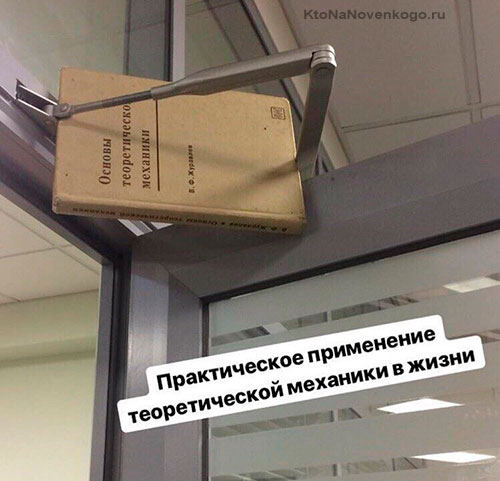

- Предсказательная — функция предвидения. На основании теоретических представлений о «наличном» состоянии известных явлений делаются выводы о существовании неизвестных ранее фактов, объектов или их свойств, связей между явлениями и т.д. Предсказание о будущем состоянии явлений (в отличие от тех, которые существуют, но пока не выявлены) называют научным предвидением. 5. Практическая функция. Конечное предназначение любой теории — быть воплощенной в практику, быть «руководством к действию» по изменению реальной действительности. Поэтому вполне справедливо утверждение о том, что нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Но как из множества конкурирующих теорий выбрать хорошую?

Источник: studfile.net

ТЕО́РИЯ

ТЕО́РИЯ (лат. theoria, греч. ϑεωρία , от ϑεωρέω – рассматривать, исследовать) научная, наиболее развитая форма организации науч. знания, дающая целостное представление о закономерностях и связях определённой области действительности – объекта данной Т. Представляет собой целостную, внутренне дифференцированную систему знания, для которой характерны логич. зависимость одних элементов от других, выводимость содержания Т. из некоторой совокупности утверждений и понятий – исходного базиса теории.

Источник: bigenc.ru

Что такое теория и чем хороши теоретические методы познания

Это слово мы встречаем в повседневной речи, слышим с экрана телевизора, читаем с книжных страниц.

Но едва ли обычный человек, не увлеченный наукой, не подглядывая в Википедию, даст точное определение понятию «теория».

Люди часто используют термины, значение которых даже не понимают или понимают неправильно. Не будьте как они — читайте мой блог, просвещайтесь онлайн.

Что такое теория?

Это понятие образовалось от греческого слова theoria — рассмотрение, исследование.

Теория — это обобщенная система знаний, которая дает объяснение тем или иным сторонам и свойствам изучаемого предмета или явления. Она является самой развитой формой научного знания.

Теория не может состоять из одного-единственного умозаключения. Теоретические методы исследования похожи на сборку гигантского конструктора Лего.

Вот есть красные кубики — это аксиомы, они пойдут в качестве фундамента. Аксиомы — утверждения, которые принимаются за истину без доказательств. На них поставим желтые стены — это гипотезы. А вот их нужно доказывать.

Будем проверять эти гипотезы на устойчивость, шатая стены. Некоторые рухнут, тогда будем выстраивать новые, пока не получится устойчивая конструкция. Сверху навесим башенки — отдельные понятия, законы.

А все вместе — это теория, где элементы упорядочены. Где умозаключения не взяты с потолка, а получены на основе правил логического вывода.

Теория — это совокупность умозаключений, которая отражает существующие отношения и связи между явлениями в объективной реальности.

Более подробно на эту тему смотрите в этом видео:

Теоретические методы исследования

Как формируется теория? Эта цепочка выглядит так: факт–> проблема–> гипотеза–> теория.

- Факт. Произошло некое событие или явление. Информация об этом получена эмпирическим (опытным) путем. Например, вы подкинули яблоко, но оно не упало на землю. Почему сила притяжения не сработала? Факт должен быть очищен от случайности. Может быть, фрукт прямо в воздухе подхватила птица. Или он упал, но никто не заметил. Повторите эксперимент несколько раз, убедитесь, что это не случайность.

- Проблема. Вы не можете объяснить факт при помощи доступных знаний. Это знание о незнании. Яблоко не упало на землю, а почему — непонятно.

- Гипотеза. Нужно докопаться до причин этого события. Может, яблоко росло на какой-то волшебной яблоне либо именно в этой точке земли есть сложности с гравитацией. Переход от проблемы к гипотезе — творческий процесс, когда идея может прийти внезапно, как озарение.

- Теория. Когда гипотеза окончательно доказана, она превращается в теорию. А вы — в потенциального лауреата Нобелевской премии.

Зачем нужна теория — 5 ее функций

- Синтетическая. Упорядочивает, объединяет достоверные, но разрозненные знания в единое целое.

- Объяснительная. Помогает понять причины событий и явлений, выявляет скрытые закономерности и взаимозависимости (корреляцию).

- Методологическая. Формирует терминологию, методы, способы изучения объекта.

- Предсказательная. Позволяет спрогнозировать, как поведет себя объект исследования при различных воздействиях.

- Практическая. Знания должны воплощаться в практику для изменения текущей ситуации, формирования будущего.

Требования к теоретическим методам познания

Альберт Эйнштейн заявлял, что теория обязана удовлетворять следующим критериям:

- непротиворечивость утверждений и положений;

- изящность, гармоничность;

- экспериментальная проверяемость;

- логичность, простота предпосылок и связей между умозаключениями;

- уникальность — нет других равноценных теорий, из которых эта выбрана чисто случайно;

- имеет широкий спектр применения;

- указывает путь развития к более общей системе, в рамках которого эта теория станет частным случаем.

Из чего состоит теория?

Структура неоднородна, состоит из разных элементов:

- Исходные основания — опора, отправная точка в цепочке логических построений. Чтобы что-то доказать, нужно от чего-то оттолкнуться. Исходные основания считаются истинными — принимаются без доказательств. Сюда входят: аксиомы, постулаты, законы, фундаментальные принципы, понятия.

- Идеализированный объект — представление реально-существующего предмета или явления с учетом упрощений и допущений (это называется абстрагирование). Например: абсолютно черное тело, идеальная жидкость, точечный заряд. Ученый изучает модель (что это?), а потом переносит свойства с идеализированного объекта на реальный предмет с некоторыми поправками. Такой процесс называется идеализацией.

- Логические правила, способы вывода одних умозаключений из других.

- Утверждения, принципы, законы, полученные из исходных оснований по установленным правилам.

- Философская картина мира, социально-культурные и ценностные факторы.

Теоретический и эмпирический уровни научного познания

Есть теория, а есть практика. Наплевав на здравый смысл, люди противопоставляют одно другому. На самом деле, эти понятия неразлучны.

Теория рождается из данных, которые получены эмпирически — из наблюдений или эксперимента.

Она формирует новые утверждения, выведенные логическим путем. Только практика подтверждает их истинность. Получается круговорот: опыт создает теорию, которая, в свою очередь, дает новые данные для проведения экспериментов.

Эмпирический уровень познания

Это чувственное изучение реально-существующих предметов и явлений.

- Наблюдение. Бывает прямым и косвенным. Прямое наблюдение проводится при помощи органов чувств. Например, вы собственными глазами увидели неизвестную науке ящерицу. Косвенное наблюдение осуществляют при помощи технических средств. Вот радиотелескоп уловил странные сигналы из космоса.

- Измерение. Позволяет исследовать физические параметры изучаемого объекта. Приложили линейку к центру окружности, теперь знаем, что фигура не просто «большая», а диаметром (что это такое?) в 30 сантиметров.

- Сравнение. Определение общих черт и различий между несколькими предметами.

- Эксперимент. При наблюдении ученый не вмешивается в работу предмета изучения. А вот экспериментатор подвергает объект различным воздействиям, чтобы выяснить реакцию, определить ранее неизвестные свойства. Эксперименты бывают исследовательские — для получения новой информации — и проверочные, которые помогают подтвердить или опровергнуть гипотезы.

Методы теоретического познания

Теоретические методы исследования подразумевает обработку данных, полученных опытным путем, построение логических выводов, умозаключений посредством мышления.

Выделим такие виды:

- Моделирование. Ученый исследует не существующий объект, а его модель. Она отражает только те свойства, которые важны для изучения. Например, глобус — упрощенная модель земного шара. Частный случай моделирования — идеализация.

- Мысленный эксперимент. Исследователь в своей голове представляет гипотетическую ситуацию, мысленно воздействует на объект исследования, прогнозирует реакцию, делает выводы. Мысленный эксперимент нужен, когда нет возможности провести его в действительности.

- Синтез и анализ. Синтез — это соединение отдельных фактов и умозаключений об объекте в единую систему. Анализ — расчленение с целью отдельного изучения каждой части. Маленькие дети часто занимаются анализом, разбирая все, что попадется под руку. Их родители потом долго мучаются над синтезом, пытаясь собрать все обратно.

- Формализация. Перевод эмпирического знания на научный язык схем, формул, графиков, цифр.

- Дедукция и индукция. При дедукции (что это?) процесс познания движется от общего к частному. Каждое последующее умозаключения логически исходит из предыдущего. Индукция же подразумевает путь от единичных фактов к общему выводу.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Теория, не подтвержденная практикой так и остается сложным умозаключением, причем, часто субъективным и лишенным смысла.

Да сейчас много что называют теорией, даже от теории плоской Земли некоторые не отказываются, хотя доказательств опровергающих данную теорию пруд пруди, тоже с теорией гравитационных волн, вроде бы данная теория нашла своё подтверждение, но она стала именоваться теорией ещё до получения результатов, которые установили её истинность.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru

Все по плану: как теория программы старения второй век выживает без доказательств

Идея о том, что старение — процесс запрограммированный, а не случайный, циркулирует в научных кругах с конца XIX века. За почти полторы сотни лет она так и не стала общепринятой. У нее не появилось никаких строгих эмпирических свидетельств. И все же о ней продолжают спорить и искать ее подтверждения. Почему мы столько времени обсуждаем то, что не можем доказать?

Смерть во имя скорости

«Дети — наше будущее», «все лучшее — детям» и прочие лозунги взывают к совести старшего поколения неспроста: в конфликте отцов и детей отцы всегда будут сильнее. За их плечами — даже если мы не говорим о человеке с его сложной социальной структурой — опыт и иммунитет. Накопленные за долгие годы жизни условные рефлексы и иммунологическая память дают старшему поколению такое преимущество для выживания, с которым младшему тягаться не по плечу. Однако, несмотря на свою солидную фору, отцы всегда проигрывают. В конфликт вмешивается кое-что еще.

Теория запрограммированного старения предполагает, что в какой-то момент в организме отцов включается механизм умирания, который и ослабляет их относительно детей. В популяции, где с возрастом особи не теряли бы жизнеспособности и плодовитости, детям пришлось бы слишком долго ждать, пока для них освободится ниша. Чтобы дать дорогу молодым, нужна программа старения, которая выведет отцов из игры.

С точки зрения каждой особи в отдельности приобретение такой программы выглядит безумием — зачем переставать размножаться и начинать умирать, если можно произвести на свет еще больше потомства? Тем не менее, как утверждают адепты теории, программа старения работает на благо популяции в целом. Ускоряя смену поколений, говорят они, программа ускоряет и эволюцию, давая организмам шанс быстрее приспособиться к меняющимся условиям среды.

Этой идее почти 130 лет — одним из первых ее озвучил зоолог Август Вейсман в 1891 году. С тех пор против теории запрограммированного старения нашелся целый ряд аргументов. Так, одно из ее слабых звеньев состоит в том, что теория опирается на групповой отбор, который одни ученые считают менее значительным, чем индивидуальный, а другие и вовсе сомневаются в том, что он существует. К тому же, не очень понятно, какие плюсы для популяции будут в самом начале зарождения такой программы, ведь умирать будут самые приспособленные особи — те, что смогли достичь пожилого возраста.

Эти и многие другие аргументы можно было бы опровергнуть одним махом — показав, у кого и как именно эта программа работает. Но это оказалось сделать непросто.

Смерть добровольно-принудительная

В идеале для убедительного доказательства нужно было бы подобрать пример организма, у которого программа заведомо работает, и другого, у которого ее нет. С первым проблем не возникает. Вот самец бурой австралийской сумчатой мыши умирает, едва успев спариться с самкой.

Вот тихоокеанский лосось не просто гибнет сразу после нереста, а еще и подкармливает свои телом водных беспозвоночных — пищу для своих будущих детей. Рука злого рока видна сразу. Следы программы старения продолжают находить и у других организмов — например, у нематоды C. elegans или пекарских дрожжей.

С противоположными примерами оказалось куда сложнее — пока их привести не удалось. Живые организмы разделились не на тех, кто умирает, и тех, кто живет вечно, а на тех, кого программа убивает быстро (вроде лосося или нематоды), и тех, кто умирает столь же неотвратимо, но медленно. Однако чтобы доказать, что это действительно так, и программа старения — не маргинальная стратегия, а выбор, который рано или поздно делает любая популяция (и человек, видимо, в том числе), необходимо было найти в основе этой программы какие-то универсальные механизмы.

Такой механизм придумал в 1997 году российский академик Владимир Скулачев и дал ему имя феноптоз (по аналогии с апоптозом, программируемой смертью клетки). Феноптоз по Скулачеву — это харакири на уровне целого организма, которое складывается из множества суицидов отдельных клеток. Виной всему, считает ученый, окислительный стресс и свободные радикалы — они повреждают внутриклеточные молекулы, что подталкивает клетки к самоубийству.

Однако для полной правдоподобности теории феноптоза не хватает конкретного воплощения. Где находится та «красная кнопка», которая заставляет организм включить режим умирания? Чтобы ответить на этот вопрос, приверженцы теории запрограммированного старения уже не первый десяток лет ищут отличия между быстро и медленно умирающими видами, например, между обычной мышью и голым землекопом. Отличий нашлось множество, но какое из них служит той самой кнопкой, до сих пор определить не удалось.

Смерть как версия

За сотню с лишним лет конкретного воплощения у программы старения так и не появилось. Однако ее идея никуда не делась, и сейчас о ней пишут даже больше, чем раньше. Некоторые авторы полагают, что этому послужило развитие машинного перевода, благодаря которому западным ученым стали доступнее работы русских коллег, среди которых теория запрограммированного старения особенно популярна. Но дело не только в этом: в работах, посвященных старению, Программа начинает принимать все новые и новые облики.

Владимир Скулачев и его коллеги после долгих лет отчаянных попыток сменили подход к проблеме. Теперь они утверждают, что программа старения состоит не в механизме умирания как таковом, а в выключении программы жизни. Иными словами, они предлагают искать не красную кнопку, которая останавливает жизнь, а кабель питания организма, который перестает работать. Сейчас их главный кандидат — система защиты от окислительного стресса, которая у пожилых организмов работает хуже, чем у молодых, а у мыши — хуже, чем у голого землекопа.

Другие ученые, отчаявшись найти программу старости, нашли вместо нее программу молодости. Целый ряд современных теорий рассматривает старение как продолжение развития: те процессы, что запустились в начале жизни организма, чтобы дать ему вырасти и размножиться, в конце жизни приближают его смерть. Теория квазипрограммы, например, заявляет напрямую: старение — это программа молодости, которую никто вовремя не отключил.

Те же, кто не верит в Программу вовсе, считают старение естественным процессом, которым никто не в силах управлять ни извне, ни изнутри. Продвигая идею старения как неизбежного изнашивания организма, они противопоставляют ее теории запрограммированного старения — и пишут о том, почему Программы не существует.

Так или иначе, о Программе говорят все, или почти все. К 2020 году в поисковике Google Scholar на 4 миллиона статей по запросу «aging» более 3,5 миллионов включают в себя слово «program». Не все они, конечно, посвящены Программе — некоторые, например, описывают итоги государственных программ, направленных на изучение старения. И все же отсутствие доказательств у теории запрограммированного старения не сделало ее менее популярной. Программа прячется под разными обличиями, и чем меньше мы о ней знаем, тем больше хочется о ней говорить.

Смерть как ответ

У теории запрограммированного старения есть жирный плюс: она предполагает наличие ответа. Теории изнашивания предлагают смириться с неизбежностью и не дают рецептов бессмертия. Они, как верно отмечает Скулачев, «крайне пессимистичны в отношении поиска успешных лекарств». Поэтому, предлагает ученый, лучше бы сначала изучить все возможные способы проявления Программы, прежде чем отметать эту теорию за отсутствием доказательств. Программа вселяет в своих сторонников оптимизм, и он живет даже тогда, когда следы ее найти не удается.

Вчера в журнале Science вышла статья, авторы которой описали две возможных траектории старения дрожжей. В рамках первой у дрожжей распадалось ядрышко — область ядра, где производится каркас рибосом, машин для синтеза белка — то есть причина старения была в повреждении ДНК. В рамках второй ядрышко оставалось целым, зато слипались и выходили из строя митохондрии, лишая клетку энергии. Первая стратегия с точки зрения долгожительства оказалась более выигрышной: она позволила дрожжам пройти около 50 раундов деления, в то время как в результате второй они останавливались и погибали на 30-м.

Исследователи нашли два гена, экспрессия которых позволяет запретить клетке стареть по первому или второму пути соответственно. А гиперэкспрессия обоих генов направила дрожжи по третьему пути — они тоже продержались максимально около 50 раундов деления, но средняя продолжительность их «жизни» (то есть размножения) стала в два раза больше, а время между раундами размножения — в 2-3 раза короче.

И вот перед нами новая ветвь разговоров о Программе. Отчаявшись найти следы запрограммированного старения, мы пытаемся запрограммировать его самостоятельно, переключаясь между жизненными траекториями. Поиски Программы вышли на очередной виток развития: даже если ее не существует, ее придется придумать и запустить.

Источник: nplus1.ru

Ученые: Вселенная — это компьютерная программа

Современная гипотеза об устройстве мироздания гласит, что весь наш мир — это не более чем матрица, виртуальная реальность, созданная неизвестной формой разума. Недавно инженер, специалист в области цифровых технологий Джим Элвидж обнаружил признаки того, что Вселенная действительно является компьютерной программой, работающей на основе цифрового кода.

Так, всем известно определение материи как «объективной реальности, данной нам в ощущениях». Получается, что, прикасаясь к различным предметам, мы судим о них по ощущениям, которые испытываем в этот момент. А ведь на самом деле большинство объектов представляют собой не более чем пустое пространство, говорит Элвидж. Это подобно тому, как мы «кликаем» на иконки на экране компьютера. За каждой иконкой скрывается какой-то образ, но все это — лишь условная реальность, матрица, которая существует только на мониторе.

Все, что мы считаем материей, это просто данные, полагает Элвидж. Дальнейшие исследования в области элементарных частиц приведут к пониманию того, что за всем, что нас окружает, скрывается некий код, аналогичный бинарному коду компьютерной программы. Возможно, выяснится, что наш мозг — это просто интерфейс, с помощью которого мы получаем доступ к данным «вселенского интернета».

В своих высказываниях ученый ссылается на книгу Джона Арчибальда Уилера «Геоны, черные дыры и квантовая пена: жизнь в физике». Последний считал, что основу физики составляет информация. Он назвал свою теорию «It from bit» («Все из бита»). «»Всё из бита» символизирует идею, что всякий предмет и событие физического мира имеет в своей основе — в большинстве случаев, в весьма глубокой основе — нематериальный источник и объяснение; что-то, что мы называем реальностью, вырастает в конечном счете из постановки «да-или-нет» — вопросов и регистрации ответов на них при помощи аппаратуры, — пишет Уилер в своем докладе «Информация, физика, квант: поиск связей»; — коротко говоря, все физические сущности в своей основе являются информационно-теоретическими, и Вселенная требует нашего участия».

Именно благодаря бинарному коду мы можем осуществлять выбор между различными вариантами цифровой реальности, матрицы, управлять ею при помощи сознания. Этот виртуальный мир Уилер называет «Вселенной соучастия».

Косвенным доказательством виртуальной природы Вселенной может служить то, что частицы материи могут существовать в неопределенной или неустойчивой форме и «закрепляются» в конкретном состоянии только при наблюдении.

Элвидж, в свою очередь, предлагает провести следующий мысленный эксперимент. Представьте, что все вещи, которые вас окружают, не более чем цифровая реальность, матрица. Но, скажем, ручка становится ручкой, только когда вы смотрите на нее, причем вы способны идентифицировать предмет как ручку только по внешним признакам. В остальном она обладает неопределенным потенциалом, и если вы разберете ее, то получите дополнительные данные, связанные с ее внутренним устройством.

Функция нашего мозга — обрабатывать информацию. Последняя способна храниться в нем, подобно тому как компьютерный браузер сохраняет в кэш данные посещенных нами сайтов во время интернет-серфинга. Если это так, считает Элвидж, то мы можем получать доступ и к данным, которые хранятся за пределами нашего мозга. Поэтому такие вещи, как интуиция или ясновидение, вовсе не пустой звук. Мы можем получать в «космическом интернете» ответы на свои запросы. Также мы можем попросить о помощи, и она может прийти — от других людей или создателей нашей реальности…

Смерть в этом ключе тоже выглядит не такой уж страшной. Если наше сознание это симуляция, то смерть всего лишь прерывание симуляции. И наше сознание вполне могут вселить в другой «симулятор», что и объясняет феномен реинкарнации.

Теория о цифровой реальности, матрице может послужить универсальным ключом к «теории всего», поисками которой уже давно занимаются ученые и которая помогла бы разрешить противоречия между классической и квантовой физикой. По мнению Элвиджа, могут существовать два вида данных, используемых в этой реальности. Это данные, связанные с описаниями объектов, аналогичные графическому или звуковому компьютерному формату, и данные, отвечающие за работу всей системы.

Наше знание об окружающем мире постоянно растет, добавляет исследователь. Ведь когда-то обособленно живущие племена не знали о существовании других земель, континентов, планет… Постепенно мы пришли к понятию о материальной Вселенной, наполненной различными объектами, а теперь близки к тому, чтобы допустить существование вселенных, состоящих из информации. «Мы постоянно раздвигаем границы нашего мышления», — утверждает Элвидж.

Источник: www.pravda.ru