Выработка и использование методов менеджмента, их характер должны ориентироваться на системно-мультипликационный эффект: нововведения в одной области деятельности вызывают эффекты в смежных сферах и таким образом суммарный эффект увеличивается многократно. Применение программно-целевых методов менеджмента предполагает выявление сфер функциональной деятельности, в наибольшей мере определяющих долговременную конкурентоспособность организаций. К ним в большинстве случаев относится управление сокращением затрат на производство и реализацию продукции, качеством, производительностью, персоналом, инновациями.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….….3

1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ………………………………………………….4

2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ………….….…7

2.1 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА……………………………………. …….….8

2.2 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММАНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЦП…………………………………………….…….10

2.3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА………………………………………………………………..13

Разработка и продвижение востребованных образовательных программ для целевых аудиторий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..19

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….….3

1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ………………………………………………….4

2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ………….….…7

2.1 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА……………………………………. …….….8

2.2 СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММАНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЦП…………………………………………….…….10

2.3 МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА………………………………………………………………..13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..19

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ………………………………………… ……….4

- ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ………….….…7

- ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА……………………………………. …….… .8

- СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММАНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЦП…………………………………………….…….10

- МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА………………………………………………… ……………..13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..19

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения программно-целевого метода управления определяется двумя важнейшими характеристиками менеджмента предприятия организационная структура управления и направленность менеджмента.

Переход от узкой специализации к интеграции вызывает изменения в содержании и характере управленческой деятельности. Проявляется четко выраженная тенденция к уменьшению жесткости и иерархичности сложившихся управленческих структур, расширению использования организационной кооперации, дальнейшему развитию программно-целевого управления. Такие меры приводят к уменьшению бюрократических процедур и значительному сокращению управленческого аппарата.

Особенностью менеджмента в рыночных условиях хозяйствования выступает четкая ориентация деятельности на конечные результаты. Эта установка распространяется не только на общий результат функционирования деловой организации прибыль, но что существенно, на все ее структурные подразделения и каждого работника. Причем цели должны быть конкретными, т.е. иметь количественную и качественную определенность. Только при этом условии менеджмент можно характеризовать как управление по результатам, которое подлежит системному контролю и обеспечивает быструю реакцию на изменения внешней и внутренней среды организации. Исходя из этого положения, каждая функциональная подсистема управления должна иметь четкие показатели функционирования и критерии оценки его результатов.

Технология разработки программы воспитания в условиях ДОД: концепция и структура, диагностика резуль

Выработка и использование методов менеджмента, их характер должны ориентироваться на системно-мультипликационный эффект: нововведения в одной области деятельности вызывают эффекты в смежных сферах и таким образом суммарный эффект увеличивается многократно. Применение программно-целевых методов менеджмента предполагает выявление сфер функциональной деятельности, в наибольшей мере определяющих долговременную конкурентоспособность организаций. К ним в большинстве случаев относится управление сокращением затрат на производство и реализацию продукции, качеством, производительностью, персоналом, инновациями.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Термин «программно-целевое управление» обязан своему появлению такому понятию, как программно-целевой метод — научно-программный и временной способ увязки планируемых целей с ресурсами.

Программно-целевой метод является одним из наиболее распространенных и эффективных методов государственно- монополистического регулирования пространственных аспектов развития экономики, применяемых в большинстве развитых стран. Объектом его являются все основные элементы пространственной структуры хозяйства. Этот метод предполагает разработку плана с оценки конечных потребностей исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств по их достижению и ресурсному обеспечению. Перед программно-целевым планированием стоят также задачи непосредственного влияния на размещение новых предприятий, миграционные потоки, развитие отдельных территориальных образований (освоение новых районов, подъем экономики депрессивных районов, разрешение острых эколого-экономических ситуаций и т.д.).

Программно-целевое управление организацией — метод управления, при котором руководитель разрабатывает цель управления и механизм реализации, сроки и состояния промежуточных значений процесса.

Программно-целевое управление — одна из форм структурно-функциональной организации управленческой деятельности, применяемая для повышения эффективности и гибкости управления сложными объектами. Программно-целевое управление может быть применено в качестве инструмента реализации как проектно-планового, так и программного подходов к управлению развитием сложных социально- экономических систем: крупных предприятий, территорий и т.п. Можно сказать иначе: сложность объектов управления породила особую форму организации деятельности управления — программно-целевые структуры.

Усложнение объектов управления, их связей и взаимодействий с объектами внешней среды потребовали использования таких методических подходов решения организационных вопросов, которые, основываясь на методах расчленения проблем на элементы, включают в свой состав целый арсенал способов и приемов.

Так, программно-целевой метод охватывает следующие способы и приемы:

1. Структурирование проблемы на подпроблемы и мероприятия в такой степени, которая позволяет раскрыть проблему. Выделение в ней подпроблем позволяет определить состав целереализующего комплекса.

2. Расчленение проблемы на задачи и мероприятия, что позволяет разработать программу решения проблемы.

3. Оценку приоритетности и последовательности выполнения мероприятий, что используется для разработки технологии выполнения работ по всей программе в виде сетевого графика, а также распределения ресурсов (инвестиций, материальных, трудовых) между организациями целереализующего комплекса.

4. Механизм управления выполнением комплексной программы решения проблемы, куда включаются методы оптимизации сроков выполнения работ, использования ресурсов, методы стимулирования и система санкций.

5. Организационную систему управления решением проблем в целом. На каждом этапе решения проблемы с помощью программно-целевой методологии широко используются эмпирические методы, методы экономико- математического моделирования, сетевые методы планирования и управления, регрессионного анализа, финансового анализа и инвестиционного проектирования.

Программно–целевое планирование — это один из видов планирования, в основе которого лежит ориентация деятельности на достижение поставленных целей. По сути, любой метод планирования направлен на достижение каких-либо конкретных целей. Но в данном случае в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка целей и лишь затем подбираются пути их достижения.

Т. е. программно-целевое планирование построено по логической схеме «цели — пути – способы — средства». Сначала определяются цели, которые должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем – более детализированные способы и средства. В конечном итоге, поставив перед собой какие-то цели, организатор разрабатывает программу действий по их достижению. Отсюда следует, что особенностью данного метода планирования является не просто прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов. Т. е. программно-целевой метод планирования «активен», он позволяет не только наблюдать ситуацию, но и влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других методов.

Особенностью программного планирования является также способ влияния на планируемую систему. Во главу угла ставится не система сама по себе, ее составные элементы и сложившаяся организационная структура, а управление элементами программы, программными действиями.

Из положений, рассмотренных выше, следует, что ключевым понятием программно-целевого планирования является программа.

Программа — это комплекс мероприятий по реализации стратегий. В свою очередь, система стратегий и целей, достигаемых с их помощью, — не что иное, как план. Таким образом, подтверждается двойственность программно-целевого планирования, а именно объединение планирования и фактического влияния на экономические показатели.

2. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

В условиях современного производства при высоком уровне производственной и управленческой кооперации как внутри организации, так и вне ее разработка и освоение инноваций вызывает множество горизонтальных связей, охватывающих большинство блоков и уровней линейно- функциональной структуры. Поэтому применение программно-целевых структур менеджмента началось в области разработки и внедрения в производство продуктовых и технологических инноваций. Прежде всего, это касается работ по проектированию новой продукции, разработке и совершенствованию технологического комплекса, реинжинирингу организаций, повышению качества продукции, проектированию и освоению интегрированной автоматизированной информационной системы организации.

Быстрое и успешное освоение достижений науки и технологии в производстве возможно только тогда, когда наряду с проектированием новой продукции и разработкой новых технологических процессов ведется материально-техническая, инструментальная, организационно-плановая, экономическая подготовка производства.

Комплексный подход к разработке и внедрению инноваций требует взаимоувязанной и скоординированной работы всех участвующих в этом процессе подразделений и исполнителей. Отсутствие их эффективного взаимодействия приводит к значительному замедлению сроков, ухудшению качества, дополнительным издержкам. Сложившиеся линейно- функциональные структуры менеджмента организаций, где каждое подразделение несет ответственность только за выполняемые им задачи, недостаточно отвечают требованиям комплексного и быстрого решения проблем освоения различных инноваций. Эти структуры приспособлены к менеджменту сформировавшимися и устойчивыми видами деятельности при выпуске освоенной продукции с незначительными изменениями ее конструкции и применяемой технологии.

Однако разработка и внедрение инноваций связаны с большой неопределенностью содержания и результатов планируемых работ, поэтому текущее планирование не позволяет обеспечить их надлежащей координации. Все возникающие в процессе выполнения планов отклонения увязываются в оперативном порядке, но уже с участием высшего менеджмента. Следствием этого выступает перегрузка высших менеджеров текущими и оперативными вопросами. Из-за необходимости привлекать к решению множество специалистов из разных подразделений организационной формой согласования рассматриваемых вопросов служат или широкие координационные совещания, или многократное визирование документов, а это затрудняет своевременное принятие необходимых управленческих решений.

Недостатком выступает также характерное для линейно- функциональной структуры распределение ресурсов не по целевым программам, а по подразделениям. Из-за этого оперативная координация работ по разработке и внедрению инноваций зачастую наталкивается на трудности, так как требует сложнейшего перераспределения ресурсов между многими подразделениями.

При этом сосредоточение всей работы по координации на высшем уровне менеджмента приводит к тому, что одним и тем же лицам приходится решать оперативные, текущие и перспективные задачи.

Большой объем, и первоочередность оперативных вопросов отнимают время у менеджеров, наносят ущерб аналитической и перспективной работе, снижая эффективность менеджмента в целом.

Выполнение этих требований можно достичь переходом к новым объектам менеджмента — целевым программам (ЦП).

2.1 Целевая программа

Целевая программа — плановый комплекс научно-технических, производственных, экономических и организационных мероприятий, объединенных одной генеральной (главной) целью, охватывающих ряд стадий процесса «исследование — производство», взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям и осуществляемых под единым менеджментом.

ЦП включает следующие типовые структурные элементы:

цели и задачи (подцели);

функционально-исполнительскую структуру (комплекс исследований и разработок, работы по подготовке и переподготовке персонала, импорту и экспорту лицензий, внедрению, освоению и продаже инноваций с указанием исполнителей);

технико-экономическое и ресурсное обоснование (показатели затрат, сроков и эффекта);

• организационно-экономическую структуру (права и ответственность заказчика, исполнителей, порядок финансирования, сдачи и приемки работ, санкции, премии и т.д.).

Основные признаки, по которым комплекс работ может относиться к сфере применения системы программно-целевого менеджмента:

важность реализуемой цели с точки зрения влияния на результаты деятельности организации, величина используемых при этом ресурсов, ответственность за соблюдение установленных сроков выполнения программы;

Источник: www.myunivercity.ru

Технология разработки целевых программ

Процесс управления развитием представляет собой воздействие на объект управления с целью его необратимого, направленного, закономерного изменения, его качественной эволюции. Реализуется данный процесс через соответствующий механизм, заключенный в системе управления организации. В свою очередь, механизм определяется как «совокупность средств и методов управления» [1], которые зависят от целей. Таким образом, именно с формирования целей начинается процесс управления развитием.

В зависимости от той роли, которую играет цель в процессе управления, выделяют несколько его типов: ситуационное, программное, целевое. [2] Так как процесс управления развитием таможенных органов также начинается с определения целей и предполагает решение комплекса задач, взаимоувязанных по времени, ресурсам и другим параметрам, для осуществления которых требуется большой период времени, то в качестве инструмента разрешения данных задач используется сочетание программного и целевого типов управления, которое носит название программно-целевого. На практике это значит, что ставится определенная цель и для ее реализации разрабатывается определенная программа. Программно-целевая деятельность, ориентированная на достижение определенных результатов и целей, получила широкое распространение в управлении развитием таможенными органами на современном этапе.

Главной идеей программно-целевого управления является предсказание будущего состояния организации в период реализации программы и последующего за ним повышения эффективности работы руководителей и организации в целом. Данный вид управления осуществляется в четыре этапа:

1) выработка четких формулировок целей;

2) выработка реалистических планов для их достижения, то есть модели деятельности исполнителей программы;

3) осуществление систематического контроля за выполнением намеченных в модели действий, измерение и оценка их результатов, то есть степени реализации программы в каждый данный момент;

4) постоянная корректировка мер или характера действий исполнителей (если выработанные оказались недостаточно эффективными).

Последовательное осуществление всех вышеназванных этапов и представляет собой практическое применение программно-целевого метода в механизме управления развитием. Оценить применение данного метода, а соответственно и работу всего механизма можно путем анализа реализации каждого из этапов.

1) Выработка четких формулировок целей. Общая и конкретные цели управления таможенными органами определяются Таможенным кодексом РФ и другими законодательными и правовыми нормативными документами Президента РФ, Правительства РФ и ФТС России.

Выработка целей управления развитием осуществляется в соответствии с выбором направления развития. В настоящее время основным документом, определяющим тенденции развития таможенных органов, является Концепция развития таможенных органов Российской Федерации [3] (далее Концепция).

В содержательном аспекте концепция представляет определенный характер понимания проблемы, центральная идея системы взглядов, которая включает различные формы научного знания: научные факторы теории, научные принципы и пути ее решения. Всегда присутствуют три элемента знания: эмпирический, теоретический, философско-мировоззренческий. [4]

Концепция определяет основные цели, задачи и направления развития таможенных органов и является основой для разработки программ и планов развития на среднесрочную (2005-2007 годы) и долгосрочную (до 2010 года) перспективу. [5]

Помимо Концепции, к документам, определяющим вектор развития таможенных органов, относятся Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур [6], Концепция административной реформы [7], а также Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли, принятые Всемирной таможенной организацией в 2005 году. Особенно хотелось бы обратить внимание на Рамочные стандарты, которые являются стратегическим документом, предполагающим взаимодействие всех таможенных служб мира, с одной стороны, и таможни и бизнеса, с другой. Однако в связи с тем, что Рамочные стандарты являются нормами рекомендательного характера, в настоящее время они лишь принимаются во внимание при разработке программ развития, но не служат их базисом.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в таможенных органах существуют основополагающие документы, которые четко определяет цели их развития и включают работу практически со всеми основными функциями.

2) Выработка реалистических планов для достижения целей. Данный аспект предусматривает непосредственно разработку программ, направленных на достижение поставленных целей. Причем под программой в данном случае понимается директивный и адресный документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, производственных, научно-исследовательских, организационно-хозяйственных заданий и мероприятий, направленных на реализацию проблемы наиболее эффективными путями в установленные сроки. [8]

Решение задач, поставленных в Концепции, планируется достичь путем реализации федеральных целевых программ, межгосударственных программ, в исполнении которых принимает участие Федеральная таможенная служба (ФТС) России, и ведомственных целевых программ. Примерами могут служить Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации (2003 — 2010 годы)», аналитическая программа ФТС России «Совершенствование организации работы с подакцизными товарами», программа переоснащения объектов таможенной инфраструктуры комплексными системами безопасности на период 2006 — 2010 годы.

Помимо данных программ, деятельность по развитию таможенных органов включает мероприятия, предусмотренные различными проектами, поддерживаемыми такими организациями как Международный банк реконструкции и развития (проект модернизации информационной системы таможенных органов Российской Федерации), Межгосударственный Совет ЕврАзЭС и др.

Как видно из вышеприведенных данных, количество программ, направленных на развитие таможенных органов, вполне достаточно для того, чтобы поставленные в Концепции цели были достигнуты. Однако, на наш взгляд, могут возникнуть сложности с обеспечением сбалансированности и непротиворечивости программных мероприятий в виду их многочисленности и отсутствием четко обозначенных логических связей между ними.

3) Осуществление систематического контроля за выполнением намеченных в программе действий, измерение и оценка степени реализации программы и достижения целей в каждый данный момент.

Механизм выполнения любой программы предусматривает осуществление организационной и контрольной деятельности, обеспечивающей управление данным процессом путем планирования и контроля выполнения текущего плана работы ФТС России на соответствующий год. При этом контрольная деятельность осуществляться посредством двух видов контроля:

— документального, включающего ежегодные отчеты о ходе исполнения текущего плана и достижения непосредственных результатов и итоговый отчет о выполнении каждой программы и достижения конечных результатов;

— фактического в рамках инспекторских и финансовых проверок.

В силу того, что таможенные органы являются государственной иерархически строго структурированной организацией, указанные виды контроля представляются вполне логичными и осуществимыми, так как имели место на протяжении всего периода их деятельности.

Оценка степени реализации программ при осуществлении вышеуказанных видов контроля также представляется объективной, так как предполагает сравнение числа фактически завершенных мероприятий с числом запланированных.

На наш взгляд, проблемы на данном этапе могут возникнуть с оценкой степени достижения целей программ в каждый момент времени, так как даже при полном выполнении некоторых мероприятий существует возможность несоответствия показателей конечных результатов запланированным значениям в связи с тем, что последние в большей степени могут зависеть от других мероприятий, которые не были выполнены; то есть номинальная оценка степени реализации программ может быть высокой, в то время в действительности цели достигнуты не были или были не в полной мере.

4) Постоянная корректировка мер или характера действий исполнителей (если выработанные оказались недостаточно эффективными).

Управление процессом выполнения программ, а, следовательно, и корректировкой мер по их осуществлению осуществляют заместители руководителя ФТС России в соответствии с действующим распределением обязанностей между руководителем ФТС России и его заместителями.

Особенности целевой ориентации управленческих решений

Определение целевой ориентации организации выступает в качестве очень актуальной задачи, которая приобретает особую значимость в современных формах хозяйственной жизни, которая обладает высокими динамичными свойствами. Необходимость в постановке новых целей, с последующей их реализацией обуславливается постоянными рыночными изменениями, которые отражены в характере управленческих процессов.

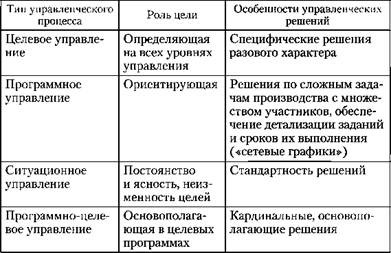

Это обуславливает выделение различных типов управленческого процесса, даже несмотря на то, что их точная практическая реализация не может быть соблюдена. Типы управленческих процессов, совместно ролью, целями и особенностями управленческих решений приведены ниже на рисунке:

Вместе с тем, следует выделить определенные особенности целевой ориентации, которые возникают в процессе разработки управленческих решений. Сложность в определении целей решения задач обусловлена тем, что единая цель может быть сформулирована исключительно для простых решений.

Так, чаще всего принято выделять несколько решений, которые при этом могут входить в определенные противоречия друг с другом. Вместе с тем, также принято выделять и цели, необходимые для сохранения. Так, например, при решении проблемы увеличения объемов производства, либо снижения затрат, следует учитывать необходимость в удержании качества продукта.

В этом случае, цели, которые необходимо сохранять, выступают в качестве ограничителя. Данный паттерн обладает психологическими характеристиками: так, при более корректной формулировке целей действия исполнителей при ее реализации будут более уверенными.

Вместе с тем, целесообразным видится сокращение целей средствами их агрегации и упрощения. Достижение данных действий становится возможным благодаря следующим паттернам:

- выявлению наличия подцелей, которые необходимы для реализации основной, совместно с их последующим исключением из числа целей. Так, в случае формулирования главной цели – например, получения прибыли, в качестве подцели, и средства ее достижения будет выступать снижение себестоимости продуктов.

- определению реальности достижения обозначенных целей, а те, что невозможно реализовать – исключить из перечня.

- желательному объединению целей, которые по своему содержанию являются идентичными.

В случае, если устанавливается несколько целей, из них необходимо выделить главную, в контексте которой будут происходить поиски оптимальных решений. Вместе с тем, принято устанавливать определенные ограничения, которые необходимы для реализации заданных целей.

Так, если в качестве основной цели было определено повышение качества продукции, для ее достижения необходимо установление ограничений в других целях: повышении себестоимости (поскольку неограниченное ее возрастание невозможно), либо трудоемкости изготавливаемых продуктов.

Величина ограничений может варьироваться в зависимости от особенностей ситуации. Так, она может:

- достигать определенных пределов (минимального, либо максимального).

- находиться в значениях этого предела (значения), либо превышать его показатели.

- оставаться в заявленных значениях, либо быть ниже них.

- находится в определенных интервалах.

В ситуации установления целей следует учитывать общие интересы системы, совместно с возможной противоречивостью в интересах некоторых структурных подразделениях организации, которые выражаются в частных целях. В ситуации наличия противоречий в этих целях, их необходимо приводить в единую измерительную шкалу и учитывать приоритетность общих целей. Представленные паттерны упраздняют противоречия, которые могут наблюдаться у частных целей, что, в свою очередь, способствует лучшей оценке альтернативных вариантов действий.

В наиболее обобщенном варианте, управленческая технология (УТ) представляет собой совокупность управленческих методов и процессов, совместно с научным описанием методов реализации стратегии управления, включая формирование управленческих решений для реализации общей и конкретных целей предприятия.

В свою очередь, с помощью технологий целевого управления (ТЦУ) становится возможным определение набора технологий управления процессами (ТПУ). В данном случае, руководителю необходимо сначала определиться в выборе конкретных технологий управления целями, после чего, в качестве инструментов задействовать набор процессуальных технологий, которые будут ей соответствовать.

Таким образом, ТЦУ выступает в качестве технологий, которые основаны на приоритетности целей над ситуацией. ТЦУ направляет управленческую деятельность на достижение установленных целей – итоговые решения должны направляться на изменение ситуации, а не на упразднение возмущающего воздействия. Состав ТЦУ представлен инициативно-целевыми, программно-целевыми и регламентными технологиями.

Инициативно-целевая технология

Основу инициативно-целевой технологии составляет выдача заданий без определения методов и средств их реализации, поскольку она рассчитана на инициативность профессиональных исполнителей. В данной технологии предусматривается установление руководством исключительно конечных целей в управлении работниками, группами, либо процессами, совместно с конечными сроками их выполнения, без определения механизмов ее реализации.

Вместе с тем, достижение целей необходимо реализовать в обозначенные сроки, либо раньше. При этом, в ряде случаев, цели, по ряду причин могут быть не достигнуты, либо реализоваться за пределами установленных временных границ. Таким образом, технология не является гарантом достижения целей. Вместе с тем, инициативно-целевая технология предоставляет много простора для выражения подчиненными собственных инициатив.

В качестве основных условий использования представленных технологий можно выделить следующее:

- трудовой коллектив компании, либо отдельные ее подразделения не превышают 10-ти человек.

- временные рамки для реализации поставленных задач не должны превышать один месяц с момента их определения.

- высокие показатели профессионализма трудового коллектива, либо высокий уровень доверия к нему со стороны руководителя.

- устойчивые неформальные отношения в коллективе.

- приоритетное создание новых услуг, товаров, информации, либо знаний.

В инициативно-целевой технологии в качестве эффективной выступает схема организационных отношений линейного типа. При этом, качество выполнения поставленных задач определяется уровнем квалификации работника, который выполняет задания, тогда как уровень квалификации руководителя является вторичным.

Программно-целевая технология

В качестве наиболее распространенной в современных компаниях выступает программно-целевая технология, целью которой является постановка перед исполнителем задач (либо целей, либо заданий), которая включает в себя указание методов, средств и времени на их реализацию.

В данном случае предусматриваются внешние, либо внутренние формы контроля за промежуточными состояниями в их выполнении. При этом, качество выполнения поставленных задач зависит от квалификации руководителя, который формулировал необходимые задачи, тогда как квалификационный уровень исполнителей является вторичным.

Таким образом, в программно-целевой технологии гарантируется выполнение поставленных целей, а ее базой являются современные знания, экономико-математические методы и информационные технологии.

В качестве основных условий использования данных технологий принято относить:

- штат сотрудников, который задействован в реализации заданных целей не должен превышать 1000-1500 человек.

- время выполнения поставленных задач не должно превышать одного года с момента их постановки.

- необходимость наличия доступности и определенности производственных и управленческих ресурсов.

- необходимость в конкретном разделении производственных и управленческих форм труда.

- выпуск массовых и серийных видов продукции на протяжении длительного временного периода.

- большое количество типичных ситуаций и процедур их решения. В контексте данной технологии, эффективным считается применение кольцевой схемы организационных отношений.

Регламентная технология

Реализация представленного типа технологий заключается в формировании задач (целей и заданий), необходимых к исполнению с предоставлением информации о возможных средствах и методах их исполнения, совместно с информированием о возможном ограничении некоторых ресурсов, а также установлении приблизительных временных затрат на их реализацию.

В данном случае, руководством реализуется жесткий контроль за безусловным достижением поставленных задач. Качество реализации деятельности по достижению определенной цели зависит и от компетентности руководства, которые формулирует задачи и от компетентности исполнителей.

Так, с помощью регламентной технологии могут быть получены три основные виды результата:

- реализация поставленных целей в приемлемые временные сроки (раньше, либо позже).

- достижение значительных положительных результатов деятельности, которые начинают проявляться уже на этапе выполнения деятельности (а не только итогами).

- отсутствие значительного положительного результата в период приемлемого периода («топтание на одном месте»).

В регламентной технологии предусматривается разработка начальством конечных целей управления, совместно со стратегией, в ситуации возможного ограничения необходимых ресурсов (финансовых, материальны, человеческих и прочих).

Вместе с тем, цель обязательно будет достигнута, однако конечные сроки реализации являются трудно прогнозируемыми.

В качестве основных условий применения представленной технологии следует выделить:

- количество сотрудников, которые так или иначе задействованы в выполнении необходимых целей не должно быть ниже десяти тысяч сотрудников.

- временные границы для выполнения поставленных задач могут быть весьма расплывчатыми, и исчисляться, например, годами, либо десятилетиями.

- процесс реализации установленных целей возможно будет связан с существенным и непрогнозируемым ограничением ресурсов (технологических, финансовых, сырьевых и прочих).

- характер разработок носит преимущественно длительный и инновационный характер.

Основу представленной технологии составляют методы статистики, теории размытого множества, совместно с теориями выработки решений в ситуации неопределенности.

Авторские права на программу и полученный результат находятся и у руководителя, и у исполнителя. В качестве рекомендуемых управленческих структур принято выделять продуктовую и линейно-функциональную, совместно со структурой, которая ориентирована на потребителей.

Согласно определению Шеннона, модель является представление системы, объекта либо идеи в определенной форме, которая в значительной степени отличается от самой целостности.

Использование данной модели вместо стремления к прямому взаимодействию с объектами реального мира обусловлено рядом причин, к числу которых принято относить естественную сложность, которая наблюдается во многих организационных ситуациях, совместно с невозможностью проведения необходимых экспериментов в условиях реальной жизни, даже в ситуации, когда они действительно необходимы, что обусловлено ориентацией руководства на будущее.

Выстраивание модели, совместно с управлением является процессом. В качестве основных этапов данного процесса выступают: определение задачи, выстраивание и проверка достоверности, использование и модификация модели, в основе которой находятся приоритетные целевые технологии РУР.

Управленческие модели, также, как и все научные средства и методы могут приводить к определенным ошибкам. Так, эффективность модели может снижаться из-за воздействия некоторых возможных погрешностей. Наиболее часто встречаются ограниченные возможности в получении нужной информации, совместно с недостоверными исходными допущениями, страхами пользователей и слабым практическим применением, совместно с чрезмерно высокой стоимостью.

Источник: zaochnik-com.com