Аннотация: В лекции рассматривается общий смысл понятий базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Даются основные понятия, относящиеся к базе данных такие, как алгоритм, кортеж, объект, сущность. Основные требования, предъявляемые к банку данных. Определения БД и СУБД.

Цель лекции: Уяснить разницу между базой данных и системой управления базой данных. Ознакомиться с основными требованиями, которые предъявляются к банку данных и основными определениями, относящимися к БД и СУБД.

Рассмотрим общий смысл понятий базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).

С самого начала развития вычислительной техники образовались два основных направления использования ее.

Первое направление — применение вычислительной техники для выполнения численных расчетов, которые слишком долго или вообще невозможно производить вручную. Становление этого направления способствовало интенсификации методов численного решения сложных математических задач, развитию класса языков программирования, ориентированных на удобную запись численных алгоритмов, становлению обратной связи с разработчиками новых архитектур ЭВМ.

Что такое архитектура СУБД и БД? — простыми словами ► ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Второе направление, это использование средств вычислительной техники в автоматических или автоматизированных информационных системах . В самом широком смысле информационная система представляет собой программный комплекс, функции которого состоят в поддержке надежного хранения информации в памяти компьютера, выполнении специфических для данного приложения преобразований информации и/или вычислений, предоставлении пользователям удобного и легко осваиваемого интерфейса. Обычно объемы информации, с которыми приходится иметь дело таким системам, достаточно велики, а сама информация имеет достаточно сложную структуру. Классическими примерами информационных систем являются банковские системы , системы резервирования авиационных или железнодорожных билетов, мест в гостиницах и т.д.

На самом деле, второе направление возникло несколько позже первого. Это связано с тем, что на заре вычислительной техники компьютеры обладали ограниченными возможностями в части памяти. Понятно, что можно говорить о надежном и долговременном хранении информации только при наличии запоминающих устройств, сохраняющих информацию после выключения электрического питания.

Оперативная память этим свойством обычно не обладает. В начале, использовались два вида устройств внешней памяти: магнитные ленты и барабаны. При этом емкость магнитных лент была достаточно велика, но по своей физической природе они обеспечивали последовательный доступ к данным. Магнитные же барабаны (они больше всего похожи на современные магнитные диски с фиксированными головками) давали возможность произвольного доступа к данным, но были ограниченного размера.

Легко видеть, что указанные ограничения не очень существенны для чисто численных расчетов. Даже если программа должна обработать (или произвести) большой объем информации, при программировании можно продумать расположение этой информации во внешней памяти, чтобы программа работала как можно быстрее.

Что такое СУБД

С другой стороны, для информационных систем, в которых потребность в текущих данных определяется пользователем, наличие только магнитных лент и барабанов неудовлетворительно. Представьте себе покупателя билета, который стоя у кассы должен дождаться полной перемотки магнитной ленты. Одним из естественных требований к таким системам является средняя быстрота выполнения операций.

Именно требования к вычислительной технике со стороны не численных приложений вызвали появление съемных магнитных дисков с подвижными головками , что явилось революцией в истории вычислительной техники. Эти устройства внешней памяти обладали существенно большей емкостью, чем магнитные барабаны, обеспечивали удовлетворительную скорость доступа к данным в режиме произвольной выборки, а возможность смены дискового пакета на устройстве позволяла иметь практически неограниченный архив данных.

С появлением магнитных дисков началась история систем управления данными во внешней памяти. До этого каждая прикладная программа, которой требовалось хранить данные во внешней памяти, сама определяла расположение каждой порции данных на магнитной ленте или барабане и выполняла обмены между оперативной и внешней памятью с помощью программно-аппаратных средств низкого уровня (машинных команд или вызовов соответствующих программ операционной системы). Такой режим работы не позволяет или очень затрудняет поддержание на одном внешнем носителе нескольких архивов долговременно хранимой информации. Кроме того, каждой прикладной программе приходилось решать проблемы именования частей данных и структуризации данных во внешней памяти.

Историческим шагом стал переход к использованию систем управления файлами. С точки зрения прикладной программы файл — это именованная область внешней памяти, в которую можно записывать и из которой можно считывать данные. Правила именования файлов, способ доступа к данным, хранящимся в файле, и структура этих данных зависят от конкретной системы управления файлами и, возможно, от типа файла. Система управления файлами берет на себя распределение внешней памяти, отображение имен файлов в соответствующие адреса внешней памяти и обеспечение доступа к данным.

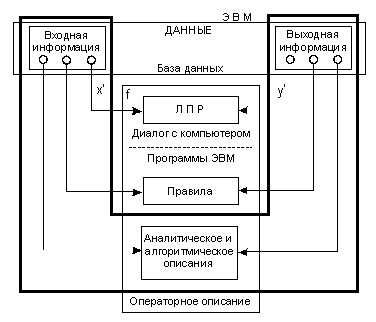

Любая задача обработки информации и принятия решений может быть представлена в виде схемы, показанной на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема решения задач обработки информации и принятия решений: x-штрих, y-штрих — входная и выходная информация; f — внутреннее операторное описание

Определение основных терминов

Дадим определения основных терминов. В качестве составных частей схемы выделяются информация (входная и выходная) и правила ее преобразования.

Правила могут быть в виде алгоритмов, процедур и эвристических последовательностей.

| Алгоритм | — последовательность правил перехода от исходных данных к результату. Правила могут выполняться компьютером или человеком. |

| Данные | — совокупность объективных сведений. |

| Информация | — сведения, неизвестные ранее получателю информации, пополняющие его знания, подтверждающие или опровергающие положения и соответствующие убеждения. Информация носит субъективный характер и определяется уровнем знаний субъекта и степенью его восприятия. Информация извлекается субъектом из соответствующих данных. |

| Знания | — совокупность фактов, закономерностей и эвристических правил, с помощью которых решается поставленная задача. |

Последовательность операций обработки данных называют информационной технологией (ИТ). В силу значительного количества информации в современных задачах она должна быть упорядочена. Существует два подхода к упорядочению.

- Данные связаны с конкретной задачей (технология массивов) — упорядочение по использованию. Вместе с тем алгоритмы более подвижны (могут чаще меняться), чем данные. Это вызывает необходимость переупорядочения данных, которые к тому же могут повторяться в различных задачах.

- В связи с этим предложена другая, широко используемая технология баз данных, представляющая собой упорядочение по хранению.

| КОДАСИЛ (CODASYL) | — набор стандартов для сетевых БД . |

| Кортеж | — совокупность полей или запись. |

| Объект | — термин, обозначающий факт, лицо, событие, предмет, о котором могут быть собраны данные. |

| Сущность | — примитивный объект данных, отображающий элемент предметной области (человек, место, вещь и т.д.). |

Под базой данных (БД) понимают совокупность хранящихся вместе данных при наличии такой минимальной избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений. Целью создания баз данных , как разновидности информационной технологии и формы хранения данных, является построение системы данных, не зависящих от принятых алгоритмов (программного обеспечения), применяемых технических средств и физического расположения данных в ЭВМ; обеспечивающих непротиворечивую и целостную информацию при нерегламентируемых запросах. БД предполагает многоцелевое ее использование (несколько пользователей, множество форм документов и запросов одного пользователя).

База знаний (БЗ) представляет собой совокупность БД и используемых правил, полученных от лиц, принимающих решения ( ЛПР ).

Наряду с понятием «база данных» существует термин » банк данных «, который имеет две трактовки.

- В настоящее время данные обрабатываются децентрализовано (на рабочих местах) с помощью персональных компьютеров (ПК). Первоначально же использовалась централизованная обработка на больших ЭВМ. В силу централизации базу данных называли банком данных и потому часто не делают различия между базами и банками данных.

- Банк данных — база данных и система управления ею (СУБД). СУБД (например, FoxPro) представляет собой приложение для создания баз данных как совокупности двумерных таблиц.

| Банк данных (БнД) | — это система специально организованных данных, программных, языковых, организационных и технических средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных. |

| Базы данных (БД) | — это именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношения в рассматриваемой предметной области. Характерной чертой баз данных является постоянство: данные постоянно накапливаются и используются; состав и структура данных, необходимы для решения тех или иных прикладных задач, обычно постоянны и стабильны во времени; отдельные или даже все элементы данных могут меняться — но и это есть проявления постоянства — постоянная актуальность. |

| Система управления базами данных (СУБД) | — это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями. |

Иногда в составе банка данных выделяют архивы. Основанием для этого является особый режим использования данных, когда только часть данных находится под оперативным управлением СУБД. Все остальные данные обычно располагаются на носителях, оперативно не управляемых СУБД. Одни и те же данные в разные моменты времени могут входить как в базы данных, так и в архивы. Банки данных могут не иметь архивов, но если они есть, то в состав банка данных может входить и система управления архивами.

Эффективное управление внешней памятью являются основной функцией СУБД . Эти обычно специализированные средства настолько важны с точки зрения эффективности, что при их отсутствии система просто не сможет выполнять некоторые задачи уже по тому, что их выполнение будет занимать слишком много времени. При этом ни одна из таких специализированных функций не является видимой для пользователя. Они обеспечивают независимость между логическим и физическим уровнями системы: прикладной программист не должен писать программы индексирования, распределять память на диске и т. д.

Основные требования, предъявляемые к банкам данных

Развитие теории и практики создания информационных систем, основанных на концепции баз данных, создание унифицированных методов и средств организации и поиска данных позволяют хранить и обрабатывать информацию о все более сложных объектах и их взаимосвязях, обеспечивая многоаспектные информационные потребности разных пользователей. Основные требования, предъявляемые к банкам данных, можно сформулировать так:

- Многократное использование данных: пользователи должны иметь возможность использовать данные различным образом.

- Простота: пользователи должны иметь возможность легко узнать и понять, какие данные имеются в их распоряжении.

- Легкость использования: пользователи должны иметь возможность осуществлять (процедурно) простой доступ к данным, при этом все сложности доступа к данным должны быть скрыты в самой системе управления базами данных.

- Гибкость использования: обращение к данным или их поиск должны осуществляться с помощью различных методов доступа.

- Быстрая обработка запросов на данные: запросы на данные должны обрабатываться с помощью высокоуровневого языка запросов , а не только прикладными программами, написанными с целью обработки конкретных запросов.

- Язык взаимодействия конечных пользователей с системой должен обеспечивать конечным пользователям возможность получения данных без использования прикладных программ.

База данных — это основа для будущего наращивания прикладных программ: базы данных должны обеспечивать возможность быстрой и дешевой разработки новых приложений.

- Сохранение затрат умственного труда: существующие программы и логические структуры данных не должны переделываться при внесении изменений в базу данных.

- Наличие интерфейса прикладного программирования: прикладные программы должны иметь возможность просто и эффективно выполнять запросы на данные; программы должны быть изолированными от расположения файлов и способов адресации данных.

- Распределенная обработка данных: система должна функционировать в условиях вычислительных сетей и обеспечивать эффективный доступ пользователей к любым данным распределенной БД, размещенным в любой точке сети.

- Адаптивность и расширяемость: база данных должна быть настраиваемой, причем настройка не должна вызывать перезаписи прикладных программ. Кроме того, поставляемый с СУБД набор предопределенных типов данных должен быть расширяемым — в системе должны иметься средства для определения новых типов и не должно быть различий в использовании системных и определенных пользователем типов.

- Контроль целостности данных: система должна осуществлять контроль ошибок в данных и выполнять проверку взаимного логического соответствия данных.

- Восстановление данных после сбоев: автоматическое восстановление без потери данных транзакции. В случае аппаратных или программных сбоев система должна возвращаться к некоторому согласованному состоянию данных.

- Вспомогательные средства должны позволять разработчику или администратору базы данных предсказать и оптимизировать производительность системы.

- Автоматическая реорганизация и перемещение: система должна обеспечивать возможность перемещения данных или автоматическую реорганизацию физической структуры .

Компоненты банка данных

Определение банка данных предполагает, что с функционально-организационной точки зрения банк данных является сложной человеко-машинной системой, включающей в себя все подсистемы, необходимые для надежного, эффективного и продолжительного во времени функционирования.

В структуре банка данных выделяют следующие компоненты:

- Информационная база;

- Лингвистические средства;

- Программные средства;

- Технические средства;

- Организационно-административные подсистемы и нормативно-методическое обеспечение.

Организационно-методические средства — это совокупность инструкций, методических и регламентирующих материалов, описаний структуры и процедуры работы пользователя с СУБД и БД.

Пользователи БД и СУБД

Пользователей (СУБД) можно разделить на две основные категории: конечные пользователи; администраторы баз данных.

Особо следует поговорить об администраторе базы данных (АБД). Естественно, что база данных строится для конечного пользователя (КП). Однако первоначально предполагалось, что КП не смогут работать без специалиста-программиста, которого назвали администратором базы данных.

С появлением СУБД они взяли на себя значительную часть функций АБД, особенно для БД с небольшим объемом данных. Однако для крупных централизованных и распределенных баз данных потребность в АБД сохранилась. В широком плане под АБД понимают системных аналитиков, проектировщиков структур данных и информационного обеспечения, проектировщиков технологии процессов обработки, системных и прикладных программистов, операторов, специалистов в предметной области и по техническому обслуживанию. Иными словами, в крупных базах данных это могут быть коллективы специалистов. В обязанности АБД входит:

- анализ предметной области, статуса информации и пользователей;

- проектирование структуры и модификация данных;

- задание и обеспечение целостности;

- загрузка и ведение БД;

- защита данных;

- обеспечение восстановления БД;

- сбор и статистическая обработка обращений к БД, анализ эффективности функционирования БД;

- работа с пользователем.

Краткие итоги

Базы данных (БД) — это именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношения в рассматриваемой предметной области.

Система управления базами данных (СУБД) — это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

Основные требования, предъявляемые к банкам данных: многократное использование данных, простота, легкость использования, гибкость использования, быстрая обработка запросов на данные, язык взаимодействия.

Пользователей (СУБД) можно разделить на две основные категории: конечные пользователи; администраторы баз данных.

Вопросы для самопроверки

- Дайте определение базы данных.

- Дайте определение банка данных.

- Назовите две трактовки банка данных.

- Что такое система управления базой данных?

- Основные требования, предъявляемые к банку данных.

- Что такое данные, информация, знания?

- Пользователи СУБД и БД?

- Основные функции администратора БД.

- Что обеспечивает возможность быстрой и дешевой разработки новых приложений?

Источник: intuit.ru

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

База данных (БД) представляет собой совокупность информации, хранение которой организовано определенным образом. Например, всю документацию бухгалтерии можно рассматривать как базу данных. Базы данных могут иметь разную структуру, но наиболее удобной и рациональной для хранения и поиска информации является структура реляционных баз данных.

Рассмотрим структуру реляционной базы данных снизу вверх — от наименьшей составляющей к целому: поле, запись, таблица. Поле — элемент базы данных, состоящий из отдельных символов, является минимальной единицей информации. Например, поле может содержать фамилию клиента, название товара, его количество и т. д. Поля образуют записи, содержащие информацию об отдельном учетном объекте. Например, такие поля, как название организации, адрес организации, номер телефона, вид производимой продукции, образуют запись, содержащую определенные сведения о данной организации. Записи хранятся в таблицах.

Таблица «Справочник товаров» Таблица «Справочник поставщиков»

| Наименование товара | Единицы измерения |

| Наименование поставщика | Город | Номер телефона | Расстояние, км |

Таблица «Поставки»

| Код поставки | Дата | Наименование товара | Наименование поставщика | Количество товара | Цена |

Рис. 1. Пример организации хранения информации в базе данных

База данных состоит из одной или нескольких таблиц, которые могут быть связаны друг с другом. Использование не одной, а нескольких таблиц позволяет, как правило, избежать дублирования информации и ускоряет ее поиск. При обработке информации на компьютере базы данных хранятся на диске в виде файлов.

Все три таблицы информационно связаны между собой с помощью полей Наименование товара и Наименование поставщика. В каждой таблице, как правило, выбирается одно или несколько ключевых полей.

Информация, содержащаяся в ключевых полях, должна быть уникальна для каждого объекта (для каждой записи). Наличие ключевого поля в таблице позволяет:

· ускорять выполнение запросов и других операций;

· предотвращать ввод записи, если запись с таким ключом в таблице уже есть;

· отображать записи в порядке, определяемом ключом;

· устанавливать связи между таблицами и одновременно обновлять несколько связанных таблиц.

Кроме ключевых полей при создании таблицы могут указываться и индексированные поля. Наличие индекса позволяет ускорить сортировку и поиск информации по данному полю.

СУБД — это универсальная прикладная программа (комплекс программ), предназначенная для создания и обслуживания баз данных, а также для обеспечения многоаспектного доступа к данным и для их обработки.В настоящее время одной из наиболее популярных систем управления базами данных является СУБД Microsoft Access, входящая в состав пакета Microsoft Office. При работе с базами данных в среде Access доступны следующие девять типов полей:

· текстовый — применяется для полей, не участвующих в вычислениях и не подпадающих ни под один из перечисленных ниже типов; размер поля текстового типа не превышает 255 символов.

· поле MEMO — используется, когда необходимо ввести свыше 255 символов, представляет собой нечто вроде небольшого текстового редактора и может содержать до 64 000 символов;

· числовой — применяется только в тех случаях, когда необходимо производить вычисления и не требуется, чтобы числа были отформатированы как денежная единица;

· дата/время — служит для ввода даты и времени. С его помощью над датами можно выполнять математические операции и вычислять, например, промежуток между двумя датами;

· денежный — является числовым типом с фиксированным числом разрядов после запятой и указанием денежной единицы (р. — рубль, $ — доллар);

· счетчик — применяется для автоматической нумерации записей;

· логический — используется в случаях, когда поле принимает только два значения: Да или Нет, например: «Оплачено?», «Высшее образование?», «Прошел собеседование?». Это поле будет снабжено флажком. Установленный флажок означает Да, сброшенный — Нет;

· поле объекта OLE — используется для рисунков, звуковых файлов, графиков;

· Мастер подстановок — служит для создания поля с возможностью выбора значения из полей в другой таблице. На самом деле это не отдельный тип поля, а способ ввода информации в таблицу.

Рассмотрим некоторые свойства полей:

· размер поля — устанавливается для текстовых и числовых полей. Для текстовых полей число символов в поле варьируется от 1 до 255 (по умолчанию — 50). Для числовых полей выбирается один из типов — Байт, Целое, Длинное целое, С плавающей точкой (4 байта), С плавающей точкой (8 байтов), Код репликации;

· формат поля — определяет способ отображения информации на экране и при печати. Например, для текстовых полей формат может содержать символ «>», преобразующий все строчные символы в прописные;

· число десятичных знаков — указывает число разрядов после запятой для числовых и денежных полей;

· новые значения — определяет выбор последовательных (1, 2, 3. ) или случайных значений для счетчика;

· маска ввода — устанавливает формат, в котором будут вводиться данные;

· подпись — указывает текст, который выводится в строке заголовка в режиме формы и отчета;

· значение по умолчанию — определяет данные, автоматически появляющиеся в поле, если не вводится иная информация;

· условие на значение — является логическим выражением, ограничивающим ввод информации в поле определенными условиями;

· сообщение об ошибке — появляется в случае, когда информация в поле не отвечает условию, заданному в предыдущем свойстве;

· обязательное поле — определяет, необходимо ли вводить в данное поле значение или можно оставить поле пустым;

· индексированное поле — определяет, нужно ли создавать индекс для ускорения поиска.

Запуск Access производится через меню Пуск (раздел Программы) или двойным щелчком мыши по соответствующей пиктограмме на рабочем столе (при ее наличии). При этом на экране появляется окно начального диалога Access, в котором пользователь должен указать, будет ли он создавать новую базу данных или откроет уже существующую. Режим Создание базы данных предполагает два варианта работы: Новая база данных и Запуск мастера.

Кнопка Запуск мастера активизирует программу Мастер базы данных, которая создает законченные стандартные базы данных, включающие связанные таблицы, формы, отчеты типового образца. Например, с помощью Мастера можно создать такие базы данных, как Библиотека, Контакты, Мероприятия, Заказы на работу и др. Однако структура типовой базы данных не всегда может удовлетворить пользователя. В этом случае следует выбрать режим Новая база данных, в котором пользователь сам определяет структуру базы данных и способы обработки информации в ней.

Выбрав режим работы и указав имя базы данных, пользователь попадает в окно базы данных. С помощью закладок, расположенных в этом окне, он может выбирать способы представления информации в базе данных: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты. Для обработки информации в базе данных могут использоваться Макросы (набор из одной или нескольких макрокоманд) и Модули (программные единицы, написанные на языке программирования).

При создании новой базы данных в первую очередь следует сформировать таблицы. Для этого в окне базы данных необходимо щелкнуть мышью по кнопке Таблицы, а затем — по кнопке Создать. На экране появится окно Новая таблица. Оно содержит пять способов создания таблицы: Режим таблицы, Конструктор, Мастер таблиц, Импорт таблиц, Связь с таблицами. Последние два способа дают возможность создавать таблицы из готовых баз данных, используемых другими программами. Если же в распоряжении пользователя нет базы данных, близкой по структуре к создаваемой, следует воспользоваться одним из трех первых способов:

· Режим таблицы предназначен для создания простых таблиц в случае, когда требуется их немедленное заполнение. Создание таблицы заключается в определении имен для полей и вводе данных. Access сам определит тип полей по виду введенной информации и сам автоматически, если это необходимо, создаст ключевое поле.

Для ввода названия поля необходимо дважды щелкнуть мышью по соответствующему заголовку таблицы (например, Поле1), а затем набрать на клавиатуре нужный текст. После определения всех имен для полей производится ввод информации в саму таблицу. Для сохранения информации на диске можно использовать кнопку Сохранить на панели инструментов. При записи таблицы на диск следует указать ее имя;

· Конструктор — используется как для создания, так и для изменения таблиц. При создании таблицы в этом режиме для каждого поля должны быть указаны его имя, тип, свойства. Описанная структура таблицы должна быть сохранена на диске, после чего при необходимости можно перейти в режим Таблица для ввода в таблицу данных об учетных объектах;

· Мастер таблиц — позволяет создать таблицу, используя стандартный набор таблиц, входящих в состав Access. Пользователь должен определить подходящую таблицу из предложенного списка и выбрать в ней нужные поля. Если стандартное название поля не полностью соответствует решаемой задаче, то используется режим Переименовать, который позволит ввести новое название поля. Далее Мастер таблиц в режиме диалога задаст пользователю ряд вопросов для того, чтобы выяснить, изменять ли имя таблицы, каким образом определять ключевое поле, изменять ли структуру таблицы, производить ввод данных в таблицу непосредственно или с помощью автоматически создаваемой формы.

Для ввода, изменения и графического представления информации, при котором сведения об одном учетном объекте располагаются на отдельной карточке, служат формы. Access предусматривает возможность размещения в одной карточке (форме) сведений, взятых из нескольких связанных таблиц, а также сведений, полученных в результате преобразований данных, хранящихся в базе.

Для работы с формами следует щелкнуть мышью по закладке Формы в окне базы данных. Далее щелчком мыши по кнопке Создать на экран можно вызвать окно Новая форма, в котором содержится перечень возможных способов создания формы. Наиболее быстрым способом является применение Автоформ.

Следует лишь указать, на основе какой таблицы необходимо создать форму, a Access сделает все остальное. Автоформа дает возможность представить информацию в виде столбца, ленты, таблицы. При использовании Мастера форм имеется возможность выбора параметров для настройки внешнего вида формы, для создания формы по данным из нескольких связанных таблиц. Алгоритм работы с Мастером форм похож на алгоритм работы с Мастером таблиц. Аналогично работает и Мастер диаграмм, который предоставляет выразительные средства для графической иллюстрации информации.

Для получения из базы данных информации, удовлетворяющей заданным условиям, используются запросы. В результате выполнения запроса образуется выборка, т. е. набор тех полей и записей, которые удовлетворяют поставленным условиям. По своей структуре выборка является таблицей, поэтому для ряда операций Access не делает различия между запросами и таблицами. С помощью запросов можно также производить вычисления с использованием значений полей, групповые вычисления, объединение полей из нескольких таблиц или запросов. Для работы с запросами следует щелкнуть мышью по закладке Запросы в окне базы данных Окно Новый запрос предоставляет пять способов создания запросов:

· простой запрос — дает возможность сделать выборку, указав для нее определенные поля, в том числе и из связанных таблиц;

· Конструктор запросов — позволяет создавать запрос вручную;

· перекрестный запрос — производит анализ данных по образцу электронных таблиц;

· повторяющиеся записи — строит выборку из записей с одинаковыми значениями;

· записи без подчиненных — отыскивает записи, для которых не существует связанных записей.

При формировании запроса можно указывать следующие условия отбора:

· для сравнения используются операторы , < =, >=,

· в составных условиях применяются операторы and и or («и» и «или»);

· для выявления пустых полей используется оператор is null, для непустых — is not null;

· для указания на то, что значение поля должно включаться в некий набор значений, применяется оператор in;

· для проверки вхождения в интервал значений используется конструкция between. and;

· для проверки одновременного выполнения нескольких условий служит оператор and (логическое «и»);

· для задания совместной обработки условий по or (логическое «или») их располагают в различных строках.

Как отмечалось выше, с помощью запросов можно также организовать выполнение вычислений со значениями числовых полей. Для этого необходимо в Конструкторе запросов в строке Поле ввести соответствующее математическое выражение. Формирование математического выражения можно производить вручную набором с клавиатуры либо с помощью специального инструмента Построитель выражений.

Для подготовки информации, хранящейся в базе данных, к печати используются отчеты. Как правило, они наряду с информацией об учетных объектах содержат итоговые строки, в которых подсчитывается значение суммы или других функций по заданным полям. Информация в готовом отчете зависит от того, что находится в таблице или запросе в настоящий момент.

Однажды созданный отчет выдаст текущие данные. Если потребуется изменить вид и оформление отчета, его придется создавать вновь. Для работы с отчетами следует щелкнуть мышью по закладке Отчеты в окне базы данных. Создание отчетов во многом аналогично созданию форм и может осуществляться также несколькими способами:

· автоотчет в столбец — располагает информацию на листе в один столбец;

· ленточный автоотчет — размещает поля слева направо в верхней части страницы. Отчет печатается с использованием альбомной ориентации, при этом Access пытается вывести максимально возможное число полей на страницу, хотя бы и за счет сокращения их имен. Остальные столбцы печатаются на других страницах;

· Мастер отчетов — дает возможность отобрать поля из данной таблицы, выбрать стиль и использовать поля из связанных таблиц и запросов. Имеется возможность проводить группировку информации для печати, вычислять итоговые значения для каждой группы.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

субд. СУБД. Системы управления базами данных (субд). Виды субд, архитектура субд. Выполнила студентка гу и мм

Единственный в мире Музей Смайликов

Самая яркая достопримечательность Крыма

Скачать 3.63 Mb.

Системы управления базами данных (СУБД). Виды СУБД, архитектура СУБД.

Выполнила студентка ГУ и ММ

Шевоцукова Э.Р.

Оглавление

Основные понятия баз данных

Определение СУБД

Классификация СУБД

Архитектура СУБД

Список используемой литературы

Основные понятия БД и СУБД

Всякая прикладная программа является отображением какой — то части реального мира и поэтому содержит его описание в виде данных. Крупные массивы данных размещают, как правило, отдельно от исполняемой программы, и организуют в виде БД.

База данных — это совокупность предназначенных для машинной обработки данных, которая служит для удовлетворения нужд большого количества пользователей.

База данных – поименованная, целостная, единая система данных, организованная по определённым правилам, которые предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных.

Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

Определение СУБД

База знаний – это формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений и правила использования в задаваемых ситуациях этих данных для принятия новых решений.

Автоматизированный банк данных – это организационно-техническая система, представляющая собой совокупность баз данных пользователей, технических и программных средств формирования и ведения этих баз и персонала, обеспечивающих функционирование системы

Определение СУБД

Классификация СУБД

Использование автоматизированных банков данных позволяет обеспечить:

Многоаспектный доступ к совокупности взаимосвязанных данных

Достаточно высокую степень независимости прикладных программ от изменений логической и физической организации данных

Интеграцию и централизацию управления данными

Устранение излишней избыточности данных

Составные части банка данных

Классификация баз данных

Централизованная база данных

Сетевая централизованная база данных

Классификация баз данных

Сетевая распределённая база данных

Классификация баз данных

БД первого поколения иерархические;

сетевые;

БД второго поколения

— реляционные

БД третьего поколения объектно-ориентированные;

объектно-реляционные.

Архитектура СУБД: файл-сервер

Недостатки архитектуры «файл-сервер»:

высокая загрузка сети, так как обмен данными идет на уровне файлов;

низкий уровень защиты данных, так как доступ к файлам базы данных осуществляется общими средствами операционной системы сервера;

низкий уровень управления целостностью и непротиворечивостью данных, так как правила функциональной обработки, сосредоточенные на клиентской части, могут быть противоречивыми и несогласованными.

Программа управления данными, которая выполняется на машине-клиенте, должна сначала осуществить запрос каждой записи базы данных, после чего она может определить, удовлетворяет ли запись поисковым условиям, и только после этого передать запись для обработки. Для архитектуры «файл-сервер» характерно большое суммарное время обработки данных.

Архитектура СУБД: клиент-сервер

В архитектуре «клиент-сервер» на рабочей станции работает клиентское приложение, которое реализует интерфейс с пользователем и формирует запросы к базе данных на обработку данных, но сами запросы выполняет СУБД на сервере.

Клиентское приложение создается либо в среде СУБД рабочей станции, либо без использования СУБД с помощью языков программирования.

Пример иерархической базы данных

Манипулирование данными

найти указанный экземпляр типа дерева БД (например, отдел 310);

перейти от одного экземпляра типа дерева к другому;

перейти от экземпляра одного типа записи к экземпляру другого типа записи внутри дерева

(например, перейти от отдела к первому сотруднику);

перейти от одной записи к другой в порядке обхода иерархии;

вставить новую запись в указанную позицию;

удалить текущую запись.

Сетевая модель базы данных

Типичным представителем систем, основанных на сетевой модели данных, является СУБД IDMS (Integrated Database Management System), разработанная компанией Cullinet Software, Inc.

Сетевая модель базы данных для поставленной задачи представлена в виде диаграммы связей. Сетевая БД состоит из набора записей и набора связей между этими записями

Тип связи определяется для двух типов записи: предка и потомка. Экземпляр типа связи состоит из одного экземпляра типа записи предка и упорядоченного набора экземпляров типа записи потомка.

В сетевой модели допустимы любые виды связей между записями и отсутствует ограничение на число обратных связей. Но должно соблюдаться одно правило: связь включает основную и зависимую записи

Пример сетевой базы данных

Манипулирование данными в сетевой БД

найти конкретную запись в наборе однотипных записей (например, служащего с именем Иванов);

перейти от предка к первому потомку по некоторой связи (например, к первому служащему отдела 625);

перейти к следующему потомку в некоторой связи (например, от Иванова к Сидорову);

перейти от потомка к предку по некоторой связи (например, найти отдел, в котором работает Сидоров);

создать новую запись;

уничтожить запись;

модифицировать запись;

включить в связь;

исключить из связи;

переставить в другую связь и т.д.

Пример реляционной базы данных

Операции реляционной модели данных дают возможность произвольно манипулировать отношениями, позволяя обновлять

БД, а также выбирать подмножества хранимых данных и пред- ставлять их в нужном виде.

Источник: topuch.com