Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе (вариант 1.4.) и разработанной на ее основе индивидуальной специальной образовательной программе, глухой обучающийся получает образование, не сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием глухих обучающихся, не имеющих тяжелых множественных нарушений развития.

Образование глухих обучающихся (вариант 1.4.) по адаптированной основной образовательной программе происходит в течение 6 лет. Процесс образования может происходить, как в классах с 1 по 6, так и в близковозрастных классах (группах). Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст и темпы освоения программы. В отдельных случаях, например, когда обучение началось позже, чем в семилетнем возрасте, выпуск может происходить, соответственно, в более старшем возрасте.

Вариант 1.4. адаптированной образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность [38] , а также на условиях индивидуального, в отдельных случаях – надомного обучения (с частичным включением в школьный образовательный процесс).

Адаптированная образовательная программа ребенка с ОВЗ как инструмент в работе специалиста

Адаптированная образовательная программа для глухих обучающихся (вариант 1.4.)реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций [39] .

Выбор варианта 1.4. адаптированной образовательной Программы для глухого обучающегося осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с согласия родителей.

Разработка структуры специальной индивидуальной программы развития включает:

анализ информации о ребенке, заключения ПМПК, знакомство с семьей и условиями воспитания в семье

психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения исходного на момент поступления в школу уровня развития и выявления потенциальных возможностей в обучении;

определение содержания образования;

разработку учебного плана в соответствии со специфическими образовательными потребностями обучающегося;

мониторинг результативности обучения;

I.Общие сведения содержат:

Персональные данные о ребенке и его родителях;

Характеристику семейных условий ( бытовые условия, отношение членов семьи к образованию ребенка;

Заключение ПМПК и другие медицинские документы (в том числе данные о состоянии слуха ( аудиограмма).

II.Психолого-педагогическая характеристика отражает:

Вебинар ФРЦ. 23.05.2017. Индивид. программы развития.

Особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления;

Двигательное развитие ребенка

Особенности эмоционально-личностного развития, поведение ребенка в разных ситуациях;

Представления о себе и об окружающем мире;

Оценку социально-бытовых навыков (навыки самообслуживания, бытового труда, общения с окружающими в быту…)

Коммуникативные умения и навыки;

Состояние слуха ( результаты педагогического обследования)

Особенности деятельности (интерес и мотивация к деятельности, работоспособность, внимание, темп, продуктивность деятельности

способ выполнения заданий (по словесной (жестовой) инструкции, действия по подражанию, по образцу и др.),

Степень самостоятельности и необходимость посторонней помощи (самостоятельно, с частичной помощью, только вместе со взрослым).

На основании анализа результатов психолого-педагогического обследования делаются выводы о приоритетных задачах развития и обучения ребенка, определяются основные образовательные области, учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы для дальнейшей педагогической работы с ребенком.

III.Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и индивидуальные, общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.)

IV. Перечень основных технических средств и дидактических материалов (включая индивидуальные средства реабилитации), необходимых для реализации СИОП.

V. Специалисты, участвующие в реализации СИОП. К разработке СИОП привлекаются все специалисты, которые включены в воспитательно-образовательную работу с ребенком (учитель- сурдопедагог, педагог-психолог, воспитатели, ассистент (помощник), учитель физкультуры, другие специалисты) и родители, которые формулируют свои запросы в развитии и обучении ребенка.

VI. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося образовательные области, учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы, и определяющий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося.

VII. Содержание образования СИОП включает конкретные задачи по формированию доступных ученику знаний и представлений по каждому разделу программ учебных предметов, специальных курсов. Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) результаты обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или год).

VIII. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком.

Перечень основных и вспомогательных подходов/методов обучения и воспитания ребенка, которые могут быть эффективно использованы для достижения запланированных возможных результатов. Здесь также может быть представлен способ взаимодействия с ребенком, выбор доступных ребенку и родителям средств общения ( жестовая, устно-дактильная, устная речь).

IX. Содержание воспитания и обучения в семье.

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся (вариант 1.4.)

Группа глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития неоднородна по количеству, характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в развитии. Уровень психофизического развития детей с глухотой и умеренной или тяжелой умственной отсталостью невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем развития глухих детей, не имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые органические нарушения, которые чаще всего являются причиной множественных нарушений, обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе сверстников. При этом каждый ребенок, имеющий тяжелое нарушение слуха в сочетании с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, специфическую картину развития. Уровень психического развития детей данной группы зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а также от сроков и качества коррекционной помощи.

Для большинства глухих детей данной группы характерна умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может сочетаться с другими сенсорными, двигательными, эмоциональными нарушениями, соматическими и другими расстройствами. Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития, характеризующийся глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от глухих школьников, не имеющих дополнительных нарушений.

Особенности психического развития детей с глухотой и умеренной или тяжелой умственной отсталостью проявляются в грубом нарушении познавательного развития. Грубо нарушено чувственное познание, восприятие детей характеризуется недифференцированностью, фрагментарностью, оно не может быть основой для формирования представлений об окружающем мире. У детей данной группы не формируются представления и понятия, не устанавливаются логические связи, для их мышления характерна инертность, регидность, чрезмерная конкретность. Несформированность познавательной деятельности обусловливает отсутствие в развитии детских видов деятельности, в рамках которых формируются предпосылки учебной деятельности.

Социальная незрелость детей проявляется в ограниченности контактов, отсутствии представлений о нормах поведения. Для коммуникативного развития детей с нарушенным слухом и умственной отсталостью характерна низкая заинтересованность в общении с детьми и взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных средств коммуникации. У большинства дошкольников выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся у одних детей в преобладании возбуждения, негативно-агрессивного поведения, у других — вялости, пассивности. У всех дошкольников с умственной отсталостью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая истощаемость, низкая произвольность поведения.

В эту группу входят также дети, имеющие помимо глухоты, тяжелые двигательные нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. Двигательные нарушения могут быть представлены в виде детского церебрального паралича и других тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата. Степень тяжести двигательных нарушений может быть различной: от тяжелой степени, для которой характерны выраженные параличи конечностей, до легкой, при которой дети в состоянии передвигаться, обслуживать себя. При этом выраженные коммуникативные и речевые трудности у детей данной группы нередко не позволяют выявить степень и тяжесть нарушений интеллектуального развития, для этого требуется длительный период диагностического обучения. Уровень психофизического развития детей определяется состоянием интеллекта и тяжестью двигательных нарушений, в меньшей степени выявляется зависимость психического развития детей от состояния слуха.

Среди глухих детей выявляется группа с тяжелыми нарушениями зрения, среди них могут быть слепоглухие школьники, обучение которых должно строиться в соответствии с программами для слепоглухих. У некоторых детей тяжелые нарушения слуха и зрения сочетаются с умственной отсталостью различной тяжести. Сочетание тяжелых сенсорных и интеллектуальных нарушений обусловливает дополнительные значительные сложности в их обучении.

У детей каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых нарушений слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического спектра, другие тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых детей выявляются текущие психические заболевания ( эпилепсия, шизофрения), которые значительно осложняют развитие и обучение ребенка. Дети данной группы часто соматически ослаблены, имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются в длительном лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать в процессе организации систематического обучения. У некоторых детей, имеющих тяжелые генетические нарушения, расстройства интеллекта, моторики, зрения, эмоционально-волевой сферы в динамике могут утяжеляться.

Глухие дети с умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями требуют постоянного ухода со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных бытовых ситуациях, они полностью зависимы от взрослых.

Картина трудностей и возможностей детей с глухотой и множественными нарушениями развития к школьному возрасту значительно различается в зависимости от того, получал ли ребенок адекватную специальную коррекционную помощь. Вовремя начатая и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых вторичных и последующих отклонений в развитии.

Современные достижения медицины позволяют существенно изменить состояние слуха детей с глухотой и выраженной умственной отсталостью. Глухие дети после проведения операции по кохлеарной имплантации могут по состоянию слуха приблизиться к слабослышащим детям. Они способны ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ., что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации), могут воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако развитие детей с глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития, перенесших кохлеарную имплантацию, не приближается к возрастной норме, они не имеют перспективы приближения к глухим детям, не имеющим дополнительных нарушений развитии, даже при создании всех необходимых условий, в том числе специальной сурдопедагогической поддержки. Однако положительные результаты кохлеарной имплантации для глухих обучающихся с умственной отсталостью могут отражаться на улучшении ориентировки в окружающем звучащем мире, коммуникативной активности.

Особые образовательные потребности

глухих обучающихся (вариант 1.4.)

Глухие обучающиесяс умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития, также как и глухие обучающиеся без дополнительных нарушений развития, имеют общие и специфические образовательные потребности. Особенности психофизического развития детей с глухотой и другими тяжелыми первичными нарушениями определяют специфические образовательные потребности, к которым относятся:

организация максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться после сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений развития;

высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка;

использование специфических методов и средств обучения, «обходных путей», необходимых для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;

более дифференцированное, «пошаговое»обучение по сравнению с глухими детьми, обучающимися по другим вариантам стандарта ( В, С);

формирование потребности в общении, овладении средствами коммуникации с детьми и взрослыми;

формирование навыков самообслуживания и других практических умений, способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни;

специальное обучение «переносу» сформированных умений в новые практические ситуации взаимодействия с действительностью;

развитие самостоятельности и большей независимости от близких взрослых в повседневной жизни;

обучение обучающихся использованию специальных технических средств, способствующих ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения с детьми и взрослыми;

специальная организация предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом характера множественных нарушений;

специальная организация взаимодействия с детьми и взрослыми, расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;

комплексный характер взаимодействия специалистов в связи с необходимостью коррекции множественных нарушений;

раскрытие интересов и способностей ребенка в разных видах практической, художественно – эстетической деятельности;

психологическое сопровождение семьи обучающегося, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения.

5.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной основной образовательной ( вариант 1.4.)

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися (вариант 1.4.) адаптированной основной образовательной программы должны:

1) обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной программы (вариант 1.4.) и составленной на ее основе индивидуальной образовательной программы;

2) являться основой для разработки адаптированной основной образовательной программы (вариант 1.4.) образовательной организацией;

Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных линий семи областей образования, определенных структурой Адаптированной образовательной Программы (вариант 1.4.).

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 1.4. адаптированной основной образовательной программырезультативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Язык и речевая практика

Источник: lektsia.com

Шульга Екатерина Михайловна

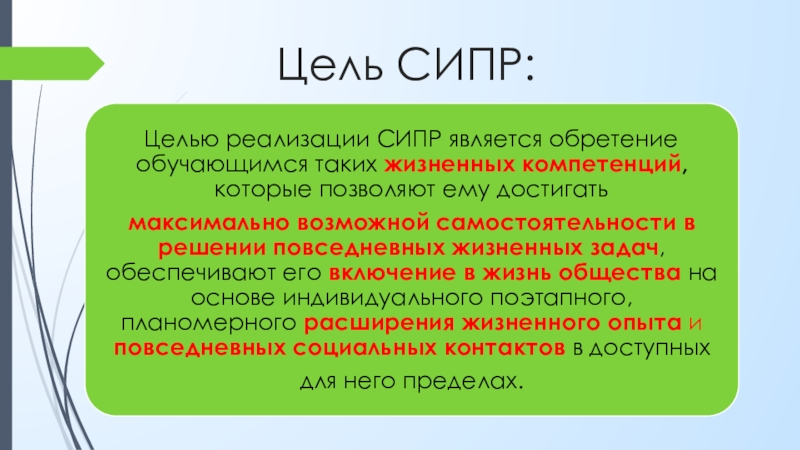

Слайд 2Цель СИПР:

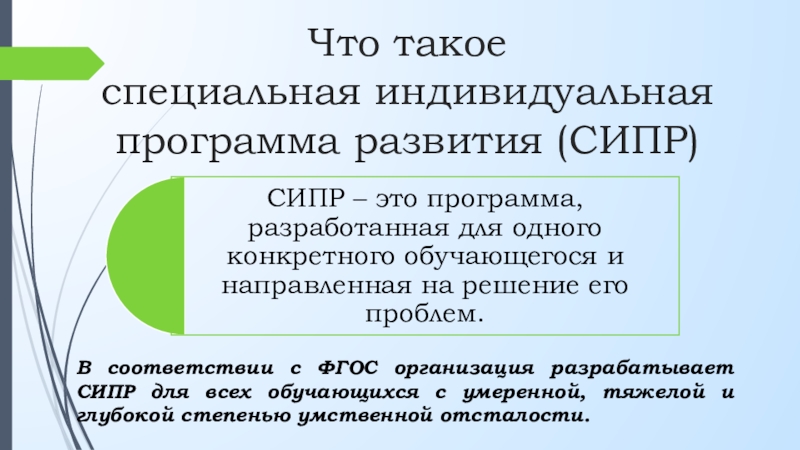

Слайд 3Что такое специальная индивидуальная программа развития (СИПР)

В соответствии с ФГОС организация

разрабатывает СИПР для всех обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости.

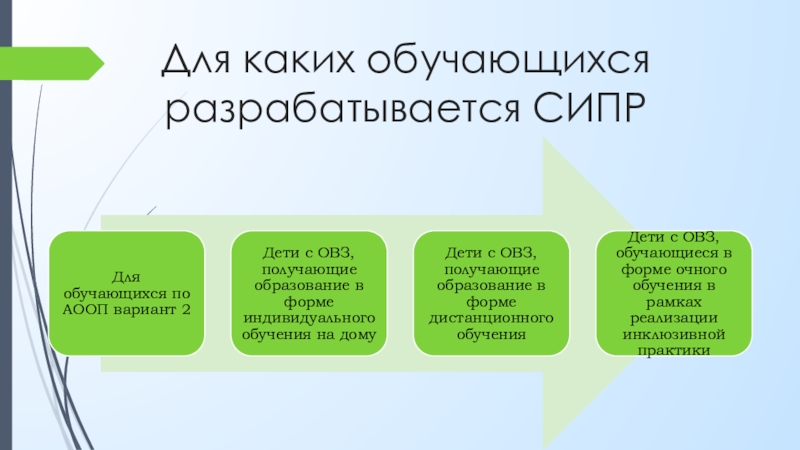

Слайд 4Для каких обучающихся разрабатывается СИПР

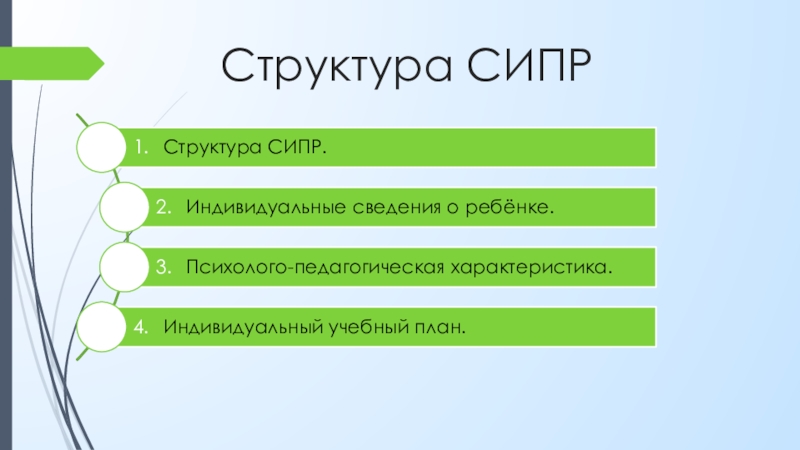

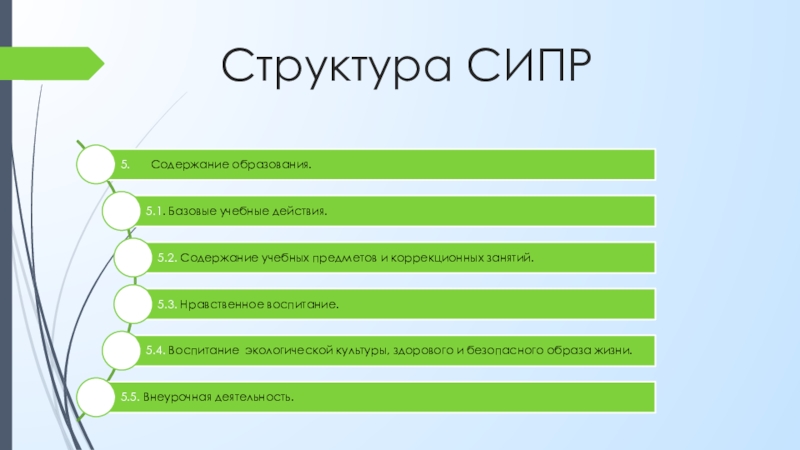

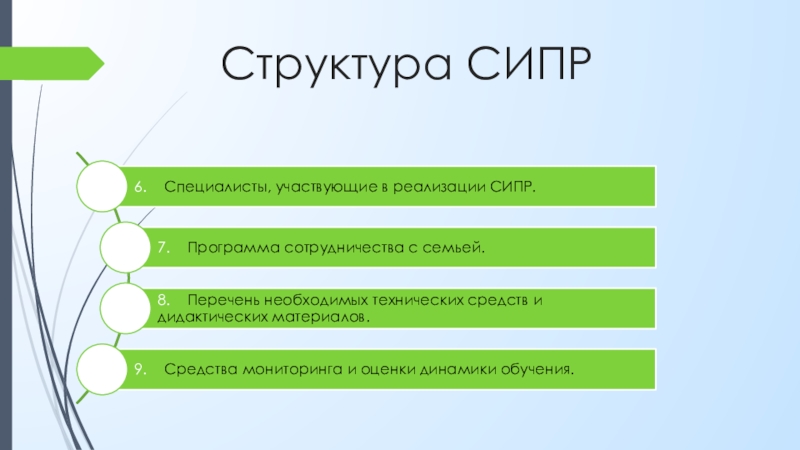

Слайд 5Структура СИПР

Слайд 6Структура СИПР

Слайд 7Структура СИПР

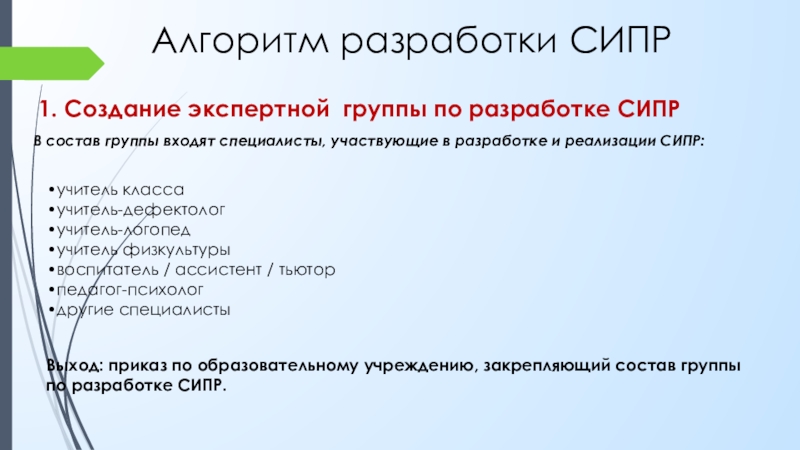

Слайд 8Алгоритм разработки СИПР

1. Создание экспертной группы по разработке СИПР

В состав группы

входят специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР:

учитель класса

учитель-дефектолог

учитель-логопед

учитель физкультуры

воспитатель / ассистент / тьютор

педагог-психолог

другие специалисты

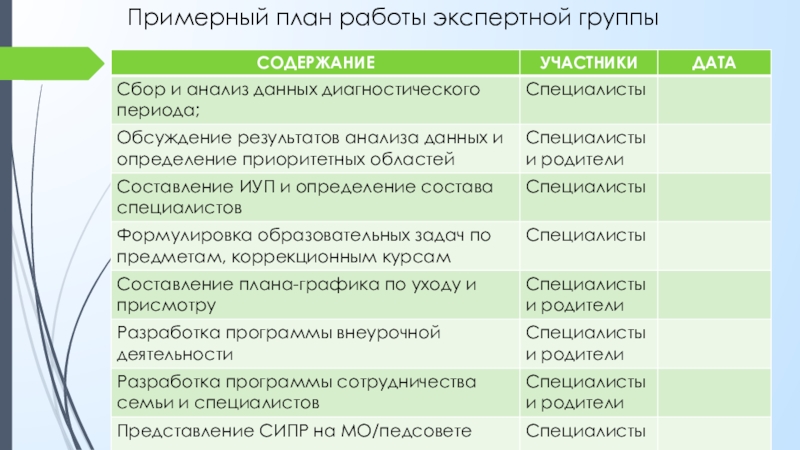

Слайд 9Примерный план работы экспертной группы

Слайд 102. Сбор общих сведений о ребенке

Осуществляется учителем:

2.1. Персональные данные о ребенке

и членах его семьи (лицах ее заменяющих):

фамилия, имя, отчество ребенка

дата рождения

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка

место жительства (адрес)

контактные данные (дом. и моб. телефон, адрес эл. почты)

год /класс обучения ребенка в образовательной организации

сбор информации о развитии ребенка у других специалистов (ДОУ, врачи)

Слайд 113. Оценка развития обучающегося на момент

составления программы (характеристика)

Составляется экспертной группой

на основе результатов психолого-педагогического обследования ребенка в образовательной организации в первые недели учебного года:

3.1. Беседа с родителями или законными представителями (история развития ребенка,

оценка и отношение родителей к развитию и образованию ребенка и др.).

3.2. Данные о состоянии здоровья, двигательном и сенсорном развитии ребенка.

3.3. Наблюдение за ребенком в ходе проведения уроков, занятий (индивидуальных и групповых), фиксация:

особенностей познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти, мышления;

поведенческих и эмоциональных реакций ребенка;

речевых и коммуникативных возможностей;

игровой деятельности;

базовых учебных действий;

предметно-практических действий;

навыков самообслуживания (степень самостоятельности при самообслуживании),

навыков бытовой и трудовой деятельности,

академических компетенций (математических представлений, представлений об окружающем мире, чтение, письмо и др.).

3.4. Оценка потребности в уходе и присмотре.

3.5. Выводы по итогам оценки: приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные курсы для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях надомного обучения, другие выводы.

Слайд 124. Определение содержания образования и составление индивидуального учебного плана

ФГОС п. 1.7.

Удовлетворение

особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивается:

существенным изменением содержания образования;

обязательной индивидуализацией обучения;

дозированным расширением образовательного пространства внутри Организации и за ее пределами;

и др.

Слайд 13Индивидуальный учебный план

СИПР

Речь и альтернативная коммуникация

Музыка и движение

Изобразительная деятельность

курсы:

— Альтернативная коммуникация;

— Сенсорное развитие;

— Предметно-практические действия;

— Двигательное развитие

АООП

1. Речь и альтернативная коммуникация

2. Математические представления

3. Окружающий природный мир

4. Человек

5. Домоводство

6. Окружающий социальный мир

7. Музыка и движение

8. Изобразительная деятельность

9. Адаптивная физкультура

10. Профильный труд

Коррекционные курсы:

1. Альтернативная коммуникация;

2. Сенсорное развитие;

3. Предметно-практические действия;

4. Двигательное развитие

Слайд 14Для детей, особые образовательные потребности которых не включают освоение предметов основной

части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются (если нужно) часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом АООП (в соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС).

пр. АООП разд. 3.3.1., Методические рекомендации

Слайд 15Пример индивидуального учебного плана (1 часть)

Слайд 16Пример индивидуального учебного плана (2 часть)

Слайд 175. Интеграция результатов по программе нравственного

развития и программе формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни

5.1. Выбор возможных результатов из соответствующих программ, включенных в АООП образовательной организации;

5.2. Наполнение СИПР выбранными результатами в разделы по предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности.

6. Разработка плана реализации потребности обучающегося в уходе и присмотре

6.1. Создание плана-графика реализации потребности в уходе и присмотре.

6.2. Перечень действий по уходу (во время приема пищи,

одевания/раздевания, осуществления гигиенических процедур, при перемещении и др.),

которые ребенок не может выполнить сам.

6.3. Перечень действий по присмотру, которые необходимы

для обеспечения безопасности ребенка и окружающих.

6.4. Список необходимых материалов для обеспечения ухода.

Слайд 18Пример плана-графика реализации потребности в уходе и присмотре

Составляется с учетом расписания

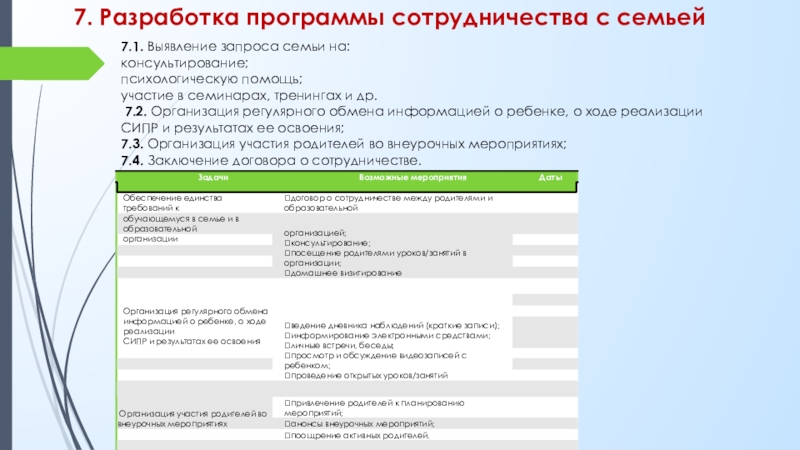

Слайд 197. Разработка программы сотрудничества с семьей

7.1. Выявление запроса семьи на:

консультирование;

психологическую помощь;

участие

в семинарах, тренингах и др.

7.2. Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее освоения;

7.3. Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях;

7.4. Заключение договора о сотрудничестве.

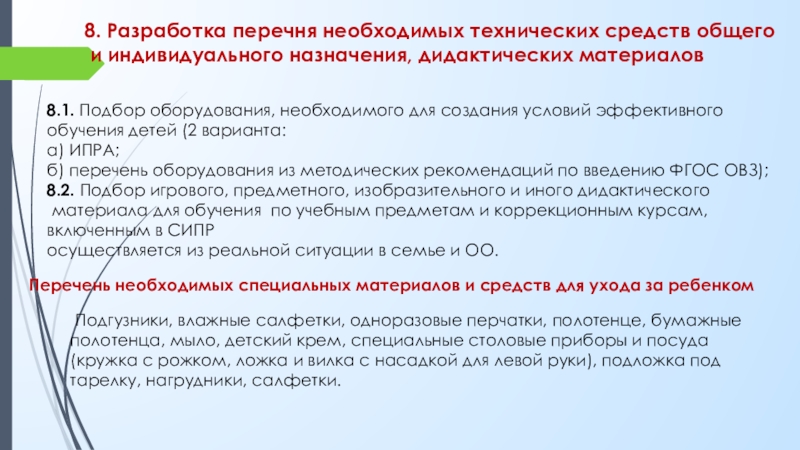

Слайд 208. Разработка перечня необходимых технических средств общего

и индивидуального назначения, дидактических

8.1. Подбор оборудования, необходимого для создания условий эффективного

обучения детей (2 варианта:

а) ИПРА;

б) перечень оборудования из методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ);

8.2. Подбор игрового, предметного, изобразительного и иного дидактического

материала для обучения по учебным предметам и коррекционным курсам,

включенным в СИПР

осуществляется из реальной ситуации в семье и ОО.

Перечень необходимых специальных материалов и средств для ухода за ребенком

Подгузники, влажные салфетки, одноразовые перчатки, полотенце, бумажные полотенца, мыло, детский крем, специальные столовые приборы и посуда (кружка с рожком, ложка и вилка с насадкой для левой руки), подложка под тарелку, нагрудники, салфетки.

Слайд 21Форма промежуточной аттестации – характеристика развития обучающегося

на конец учебного года

обучающийся знает и умеет на конец учебного периода?

Что из полученных знаний и умений переносит в практические действия?

Степень активности, адекватности и самостоятельности применения?

9. Оценка достижений обучающихся

Экспертная группа оценивает освоение ребенком запланированных результатов, основной метод – наблюдение.

9.1. Текущая аттестация происходит по завершении темы или

конце полугодия в форме мониторинга достижения запланированных результатов по установленным критериям.

9.2. Промежуточная аттестация происходит в конце учебного года, ее результаты фиксируются в форме характеристики.

9.3. Итоговая аттестация происходит в конце последнего года обучения.

Источник: shareslide.ru

Структура специальной индивидуальной программы развития содержит

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ (СИПР) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель, структуру, порядок разработки и реализации специальной индивидуальной программы развития обучающегося, а также основные права и обязанности участников реализации специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР).

1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также руководствуясь действующими законодательными актами в сфере образования, защиты прав детей, локальными нормативными актами, уставом образовательной организации, образовательной программой учреждения.

1.3. СИПР самостоятельно разрабатывается образовательной организации (далее – ОО) разрабатывается на основании требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.4. Цель СИПР является – установление равного доступа к качественному образованию обучающихся с разными стартовыми возможностями в соответствии с их способностями, возможностями, индивидуальными образовательными потребностями в условиях обучения в образовательной организации; обеспечение специальных условий для реализации соответствующего варианта АООП, учитывающих индивидуальные возможности и особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ посредством выбора оптимального для конкретного ребенка набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения. (далее – ОО).

1.5. СИПР составляется на ограниченный период времени (до одного года).

1.6. Управление реализацией СИПР предполагает регулирование и корректировку содержания на основе промежуточного мониторинга. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в СИПР являются результаты промежуточного мониторинга ее реализации.

- Порядок разработки специальной индивидуальной программы развития

2.1. СИПР разрабатывается с учетом особых образовательных потребностей и психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и/или в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида и утверждается ОО самостоятельно.

2.2. Разработка специальной индивидуальной программы развития включает:

- определение индивидуальных образовательных потребностей через проведение психолого-педагогического обследования и оценки состояния развития ребенка специалистами ППк;

- обсуждение и подготовку проекта СИПР;

- составление индивидуального учебного плана и учебного расписания с учетом норматива объемов учебной нагрузки и ресурсных возможностей;

- определение содержания рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) курсов, предполагаемых результатов достижений;

- информирование родителей (законных представителей) о содержании, предполагаемых результатах достижений, рекомендованном режиме реализации и другой документации СИПР.

2.4. К разработке СИПР привлекаются сотрудники, имеющие необходимую квалификацию.

2.5. СИПР утверждается руководителем ОО при согласовании с родителями (законными представителями).

2.6. Оформление документации при реализации СИПР электронного журнала, журналов посещаемости коррекционно-развивающих курсов и т. п.) осуществляется в установленном порядке.

3.1. Требования к структуре и содержанию разделов СИПР определены федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3.2. СИПР включает в себя следующие разделы:

3.2.1. Титульный лист.

3.2.2. Общие сведения.

3.2.3. Характеристика ребенка, составленная на основе результатов психолого-педагогического обследования, проведенного специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего развития.

3.2.4. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП), который отражает доступные для обучающегося учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки.

3.2.5. Содержание и планируемые результаты освоения СИПР: по учебным предметам, коррекционным курссам.

3.2.6. Содержание других программ образования обучающегося:

3.2.6.1. Программа формирования базовых учебных действий;

3.2.6.2. Программа нравственного воспитания;

3.2.6.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

3.2.6.4. Программа внеурочной деятельности обучающегося, которая представляет собой план мероприятий, в которых он принимает участие. При организации внеурочной деятельности обучающихся возможно использование возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта);

3.2.6.5 Программа сотрудничества с семьей.

3.2.7. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР.

3.2.8. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.

3.2.9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.

- Особенности реализации специальной индивидуальной программы развития

4.1. Реализация СИПР может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и посредством индивидуального обучения.

4.2. Реализация СИПР осуществляется сотрудниками ОО, имеющими необходимую квалификацию. В реализации СИПР принимают участие родители (законные представители) ребенка.

4.4. В соответствии с индивидуальным учебным планом на каждого обучающегося специалистами составляется индивидуальное расписание, планируется внеурочная деятельность.

4.5. Методы, приемы обучения выбираются каждым специалистом самостоятельно, с учетом особенностей развития ребенка, целей и содержания, включенного в СИПР.

4.7. В конце учебного года на основе анализа данных на каждого обучающегося составляется характеристика, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год.

- Основные права и обязанности участников реализации специальной индивидуальной программы развития

5.1. Администрация ОО:

- организует процедуру разработки, обсуждения и утверждения СИПР;

- осуществляет контроль выполнения СИПР, производит оценку образовательных достижений освоения программы;

- обеспечивает кадровые, материально-технические, финансовые условия для реализации СИПР.

5.2. Педагогические работники:

5.3. Родители (законные представители обучающихся):

- формируют образовательный запрос по изменению или расширению специальных образовательных условий;

- оценивают совместно с педагогами и специалистами личностные достижения освоения СИПР;

- обеспечивают посещаемость занятиий в соответствии с индивидуальным расписанием.

Источник: ikp-rao.ru