Целевые комплексные программы разрабатываются и реализуются для решения отдельных, четко очерченных проблем, в них увязываются плановые действия, согласуются усилия отраслей, регионов, предприятий, что отражает интеграционные процессы в экономике при решении народнохозяйственных, отраслевых, региональных, внутрифирменных проблем. Программно-целевой подход осуществляется во внутриотраслевом, внутрирегиональном, внутрифирменном управлении, обеспечивая целенаправленное плановое воздействие.

Важными принципами экономического программирования являются: практическая реализация стратегий, планов; координация и согласование деятельности участников решения приоритетных проблем; достижение конкретных конечных результатов; взаимная ответственность исполнителей программы; обеспеченность ресурсами и привлечение источников для финансирования программ; взаимосвязь программ разного уровня (качества, иерархии).

Планы и программы первоначально разрабатываются от высшего уровня к более низким, затем производятся уточнения в процессе движения от низших уровней к высшему. Такой порядок позволяет достичь стратегического замысла организации. Планирование снизу, исходящее из анализа ситуации, позволяет сформировать индикаторы высшего уровня. Разработка трех- или пятилетнего плана, который вытекает из концепции долгосрочного развития и конкретизирует основные направления долгосрочной перспективы, обеспечивает очередность, взаимосвязь и степень выполнения намеченных целевых программ, балансовую увязку использования основных видов ресурсов и выработку организационно-экономического механизма выполнения заданий. Повышение уровня обоснованности и сбалансированности трех- и пятилетнего плана дает возможность подчинить ему годовой план, превратить годовые планы в средство реализации заданий на среднесрочную перспективу.

Я прораб! 1 сезон — 3 серия «Типовая структура строительного предприятия. Взаимодействие»

Пятилетний (трехлетний) план предопределяет минимально допустимый уровень годовых плановых показателей. В годовом плане осуществляются более детальные расчеты по всем показателям, отражающие конкретные условия деятельности. Эти расчеты более реальны, поскольку фактор неопределенности в годовом промежутке времени менее ощутим по сравнению с трех-пятилетним периодом. Принципиально важным вопросом, тесно связанным с повышением уровня планового управления народным хозяйством и его отдельными звеньями, является обеспечение непрерывности планирования, которое заключается в систематическом продлении плановой перспективы. Это позволяет своевременно учитывать особенности предстоящего этапа развития, уточнять ранее принятые плановые решения, обеспечивать их преемственность, подготовиться к разработке и реализации новых мероприятий.

Для повышения уровня обоснования планирования необходимо использовать вариантный подход к формированию планов и программ. Особенно важно, чтобы в ходе разработки планов были предусмотрены необходимые резервы для перераспределения ресурсов при возможных отклонениях фактических параметров развития организации от плановых. Конструкция долгосрочного плана не должна быть жесткой. При строгом отборе проблем, по которым следует принять решения, необходимо предусмотреть гибкие способы планирования и достижения соответствующих показателей, возможность уточнения, корректировки, которая обеспечивается прежде всего при осуществлении принципа непрерывности планирования.

Организационная структура: что это такое и для чего она нужна? | Бизнес Конструктор

Принципиальные возможности осуществления программ развития предприятий обусловливаются социально-экономическими условиями (потенциалом прежде всего самих предприятий, внебюджетных источников, государственного бюджета); уровнем планового управления, практической организацией выполнения программ. Причиной, тормозящей реализацию экономических программ, является недостаточный уровень управления, в том числе планирования и организации выполнения планов. Планы зачастую нереальны, поскольку в них отсутствуют достаточные обоснования сбалансированных ресурсов, сроков, норм и нормативов, инвестиционных затрат по каждой программе и подпрограмме, увязки программной и непрограммной частей плана, вариантов, рисков, резервов. Предприятиями слабо изучаются возможности участия в государственных индикативных планах и программах, неверно выбираются приоритеты развития. Наблюдается обособленность, слабая увязка стадий составления и реализации планов, составители планов уделяют мало внимания выбору мероприятий, необходимых для выполнения поставленных задач.

Большинство планов содержит более или менее детальную информацию о том, что надо сделать, и недостаточную – как это сделать и кто должен это осуществить. Весьма актуальным в настоящее время является выполнение условия совместимости и согласованности избираемых для выполнения программ развития предприятий экономических рычагов со стороны органов государственной власти (федеральных, региональных).

Формирование программ начинается с отбора важнейших проблем, подлежащих программному решению, которые в свою очередь определяются на основе анализа состояния объекта и тенденций его изменения. Критериями отбора приоритетных проблем, подлежащих программному решению, могут быть: значимость (народнохозяйственная, отраслевая, региональная, внутрифирменная) для крупных структурных перемен в экономике, достижения целей социально-экономического развития; межотраслевой, многопрофильный характер проблем; принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных решений, необходимых для реализации проблемы.

Постановка целей программ производится исходя из плана развития социально-экономической системы макро-, мезо- и микроуровня. На различных этапах экономического развития систем программы направляются на достижение целей, соответствующих конкретным условиям внутренней и внешней среды. В качестве главной цели на макроуровне выдвигается экономический рост с учетом изменения качества жизни. Правительственные программы в ряде стран включены в «планы социально-экономического развития». Основные требования, предъявляемые к целям программ: координация с целями плана, целями систем более высокого порядка, конкретность, обозримость, реальность, взаимосвязанность, согласованность, эффективность.

При разработке плана, включающего программы, необходимо следовать следующим методическим положениям:

— план, программы имеют целевой характер;

— обеспечивается комплексность проработки проблем и совокупности мероприятий социального, производственного, научно-исследова-тельского, организационного характера;

— программами охватываются все функции управления;

— разрабатываются долгосрочные планы и программы на период более трех-пяти лет; среднесрочные – на период менее трех-пяти лет; краткосрочные (обычно годовые);

— необязательно совпадение планируемого периода реализации целевой комплексной программы с принятыми плановыми периодами;

— план содержит программы, различающиеся степенью готовности (программы могут быть начаты в период, предшествующий планируемому, или в планируемом периоде; реализованы в пределах плана или за пределами планового периода);

— определяется тип целевой комплексной программы (социально-экономическая, научно-техническая, производственно-экономическая, территориальная, экологическая, организационно-хозяйственная) по ведущему признаку, вытекающему из существа цели программы;

— программы делятся на подпрограммы для обеспечения рационального управления;

— подпрограммы формируются исходя из конечной цели программы и промежуточных целей;

— подпрограммы включают задания и мероприятия, направленные на реализацию одной или нескольких задач, источники ресурсов, состав исполнителей;

— подпрограммы делятся на подпрограммы более низкого уровня (как правило, не более двух-трех уровней);

— планы и программы должны включать результаты (количественные и качественные показатели);

— показатели программы являются составной частью плана, поэтому их важнейшие целевые и ресурсные показатели должны быть сопоставимыми;

— система показателей программ может быть значительно шире, чем плана: она включает множество специфичных индивидуальных показателей, малосущественных для плана в целом, но важных для данной программы;

— целевые (конечные) показатели программ, приходящиеся на данный планируемый период, а также важнейшие задания и ресурсные показатели программ включаются отдельными строками в соответствующие разделы плана; отдельно представляются обоснования (расчеты) показателей;

— все показатели должны разрабатываться по программе в целом и по ее подпрограммам, с распределением по периодам (пятилетиям, годам и т.п.) в соответствии с разделами плана;

— определяются целевые (конечные) показатели по совокупности всех программ и непрограммной части, обеспечивается их соответствие показателям плана;

— достигается сбалансированность в ресурсах и их потребностях по каждой программе, между программами, между программной и непрограммными частями плана;

— по тем программам, которые не полностью обеспечиваются ресурсами, необходимо провести пересмотр и уточнение взаимосвязанных показателей, включая конечные (целевые), а также планируемых мероприятий. Изменение отдельно взятого показателя программы не допускается;

— расчеты по обоснованию ресурсного обеспечения программ должны быть увязаны с плановым балансом;

— нестабильные условия деятельности предприятий обусловливают необходимость постоянного отслеживания изменений, проверки обеспеченности программ ресурсами и возможных корректировок плана, программ.

Программа должна содержать количественные и качественные показатели, параметры. Например, при формировании интегрированной бизнес-структуры необходим следующий набор показателей: удельный вес межотраслевого обмена до и после объединения; количество высоких технологий; ассортимент (старый, новый); инвестиции на научно-техническое развитие, в том числе из Единого фонда интегрированной структуры; собственные и привлеченные средства предприятий и организаций (бюджетные, государственных целевых программ, кредиты коммерческих банков и др.); выручка от продаж (без повторного счета); общий экономический эффект от создания интегрированной структуры (с учетом дисконтирования).

где Эис – экономический эффект;

∆Дис – прирост добавленной стоимости по совокупности входящих в ИС предприятий;

Р – общие расходы на создание ИС;

Дис = ФОТ + ЕСН + А + Н + ПР,

где ФОТ – фонд оплаты труда;

ЕСН – отчисления на социальные нужды;

Н – налоги, включаемые в себестоимость;

ПР – чистая прибыль.

Конечными (целевыми) показателями комплексной программы являются: экономический рост, рост объема продаж, коммерческая и бюджетная эффективность, срок окупаемости затрат, в том числе региональных, улучшение социальных параметров (дополнительные рабочие места, рост средней заработной платы).

На заключительной стадии формирования трех-, пятилетнего, годового планов отдельные программы детализируются в проектах конкретных объектов развития. Каждый из проектов детализируется по этапам, представляющим комплекс работ, классифицируемых по направлениям (факторам), мероприятиям и единичным оперативным мероприятиям.

Отдельные проекты развития предприятия описывают изменения в одной или нескольких функциональных сферах деятельности предприятия: производстве, ассортименте, технике, технологии, системе управления; интегративных основах.

Схема разработки проектов включает следующую элементную базу: главная цель – корпоративные, функциональные стратегии – приоритет – цели – концепции – анализ состояния предприятий – производственно-хозяйственные связи – план по факторам – программы – целевые показатели – финансирование – реализация и контроль.

Источник: studfile.net

Стратегический план развития является основным документом, описывающим направления перспективного функционирования предприятия на достаточно долгую перспективу (от 5 лет). Ввиду своей принципиальной значимости существует ряд требований к составу и структуре стратегического плана развития предприятий медной промышленности. В публикации рассмотрены теоретические основы авторского видения структуры и содержания стратегического плана развития предприятий медной промышленности.

стратегия развития, стратегический план, предприятия медной промышленности, структура стратегического плана, стратегическое направление, стратегическая программа, стратегическое мероприятие

Цитировать публикацию:

Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации — от 1 месяца.

creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241

1. Проект Федерального закона № 143912-6 «О государственном стратегическом планировании» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 21.11.2012).

2. Приказ Минэкономразвития РФ от 18.11.2011 № 683 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития федеральных государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет».

3. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. Утверждена приказом № 150 Минпромторга России от 18 марта 2009 г.

Источник: creativeconomy.ru

Стратегия развития компании: этапы разработки

В предыдущей статье мы определили 8 факторов выбора стратегии развития компании и 5 ключевых целей, которые влияют на ее разработку. Теперь давайте посмотрим, из каких этапов состоит процесс разработки, изучим модель SOSTAC и научимся проводить SWOT-анализ.

3 этапа разработки стратегии развития компании

- Разработка общей корпоративной стратегии. Она определяет рынок, на котором будет работать компания, нужные компетенции, цену входа и выхода. Например, в нефтегазовой отрасли мало конкурентов, но порог входа высок. Если же рынок больше не интересует или падает, просчитывается возможность перехода на другие направления.

- Определение бизнес-стратегии. Как компания будет конкурировать с другими игроками. Рассматриваются ресурсы, обеспечивающие конкурентоспособность, ключевые компетенции, конкурентные преимущества в целом.

- Разработка функциональной стратегии. Включает стратегии отдельного подразделения: продаж, маркетинга, финансов, ИТ, HR (необходимые компетенции персонала, работа с текучестью), производства, закупок.

Модель SOSTAC

При разработке стратегии развития компании часто применяют простую, понятную и удобную модель SOSTAC, которая пользуется популярностью среди экспертов разного уровня. Она предназначена для бизнес-планирования и решения маркетинговых задач:

- S — Situation analyses / анализ ситуации. В какой точке находится компания, что происходит с клиентами, выручкой, рынками, ассортиментным портфелем, маркетингом.

- O — Objectives / цели и задачи. Каким образом будут достигнуты цели.

- S — Strategy / путь из точки А (где находится компания) в точку B (куда ей нужно попасть).

- T — Tactics and tools / конкретные действия и инструменты для того, чтобы попасть в точку B.

- A — Action / период. Например, в течение года целью будет одна точка B, через два года — точка B1, через три — B2.

- K — Control / контроль показателей эффективности, бюджетирование. Если в компании не работает функция контроля, все предыдущие действия становятся напрасными. Практика доказывает, что без контроля никто ничего не делает. Поэтому первое, что делает руководитель, как только намечены определенные шаги и действия, — распределяет зоны ответственности и назначает главных, ставит дедлайны и затем все контролирует. Измерять показатели по исполнению стратегии лучше ежеквартально: нужно понимать, где находится компания, в какую сторону движется — к точке B или скатилась ниже точки А, что пошло не так и как скорректировать действия. Кроме того, устанавливаются показатели эффективности для всех направлений. Например, если обозначен показатель развития клиентской базы, нужно точно знать, какое число клиентов хочет привлечь компания. Если нужен определенный процент конверсии из потенциальных клиентов, его указывают в конкретных цифрах. То же касается других показателей: какой процент маржи компания хочет получить, какое число продаж от текущей клиентской базы.

В это же время составляют бюджет продаж и бюджет затрат. Их обязательно совмещают с финансовыми планами и планами по маркетингу.

Что анализируют в модели SOSTAC

- S — анализ рынка, компании, конкурентов.

- O — постановка не только количественных целей, но и качественных (по продажам, доле рынка, прибыли). Первые отражают показатели, а вторые — процессы. Движение по процессам следует отслеживать и помнить, что количественные цели без качественных не работают.

- S — выбор правильной стратегии. Подразумевается выбор целевых рынков, конкурентных преимуществ, позиционирование компании и продуктов. Они начинаются с потребностей клиента: нужно говорить не то что важно для сотрудников компании, а что он хочет услышать, вести коммуникацию на его языке.

- Т — планирование четырех ключевых элементов: ассортиментный портфель, ценообразование, продвижение, каналы продаж.

- А — кто и что делает, план мероприятий помесячно, сроки.

- С — контроль выполнения плана, измерение показателей эффективности. Ежеквартальная проверка темпов достижения стратегических целей.

Анализ рынка

Данные о рынке по косвенным признакам можно отыскать в интернете и через «правило шести рукопожатий»: попросите помочь найти нужного человека в отраслевых сообществах в соцсетях. Этих инструментов достаточно, чтобы оценить ситуацию на рынке:

- Объем рынка, темпы роста. Сможет ли компания развиваться на этом рынке, какие есть перспективы развития или возможности переориентирования, какова его емкость. Темпы роста продумывают при постановке целей, расчете приростов, потому что многие рынки сегодня не просто стагнируют, но падают. А на падающем рынке ставить цель по увеличению оборотов можно, если у компании суперконкурентные преимущества, хорошее финансовое состояние, полностью внедрены новейшие технологии и автоматизация. За счет этого можно поглотить конкурентов и даже вырасти. Рынок может быть растущим, стабильным, падающим. Растущим рынком считается тот, у которого темпы роста в год больше темпов инфляции.

- Тренды.

— Экологические тренды, например, выйдет закон о признании некоторых продуктов нефтегазовой отрасли опасными. И товары многих компаний будут просто запрещены.

— Демографические тренды. Два ярко выраженных — это ориентация на поколения Y и Z, сильно отличающихся по способу потребления. И активное старение населения. Нужно просчитывать, как с учетом этих трендов компания может развиваться.

— Экономические тренды показывают, что в целом происходит на рынке.

— Культурные тренды компании часто используют, чтобы занять определенную нишу.

— Технологические тренды: использование возможностей роботизации. - Потребности и поведение покупателей. Покупательское поведение и способы потребления изменились. Поколение Y и Z покупают при помощи смартфонов, поэтому если компании нет в сети, она просто исчезает. Обязательно обращайте внимание на желания покупателей: что для них удобно с учетом последних изменений.

- Частота покупки товара / услуги. Основная задача при работе на рынке — сокращение срока повторной покупки (иногда цикл очень длинный, например, на рынке строительных материалов, мебели). Необходимо искать путь повышения частоты использования продукта / услуги компании.

- Уровень цен и норма прибыли на рынке. С каждым годом она сокращается, уделяйте внимание ее сохранению.

- Конкуренты. Постоянно отслеживайте 4-5 основных и 2-3 косвенных конкурента, их ценовое позиционирование. Допустим, у интернет-магазина парфюмерии и косметики основными конкурентами будут Рив Гош, Иль де Ботэ, Лэтуаль, а косвенные — Эльдорадо, ЛаМода, КупиVIP, Озон.

- Маркетинговая активность, инструменты продвижения — какие используются на рынке.

- Цена входа и выхода.

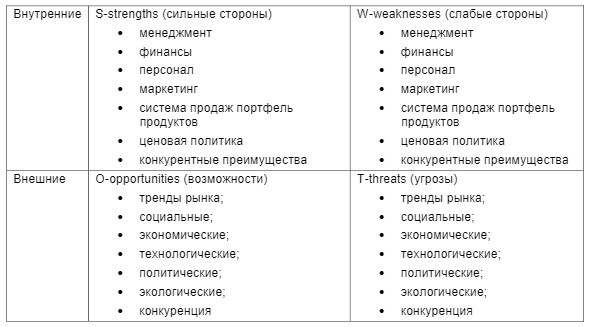

SWOT-анализ

Еще один проверенный временем инструмент для анализа рынка. SWОT-анализ рекомендуется делать раз в год — оценивать, что происходит с рынком и конкурентами компании. Он помогает определить сильные и слабые стороны компании, потенциальные возможности и внешние угрозы.

- Внутренние.

S — strengths (сильные).

W — weaknesses (слабые).

Включают менеджмент, финансы, персонал, маркетинг, систему продаж, портфель продуктов, ценовую политику, конкурентные преимущества. - Внешние.

O — opportunities (возможности), предоставленные рынком.

T — threats (угрозы), от которых может пострадать компания.

Тренды рынка, социальные, экономические, технологические, политические, экологические, конкуренция.

Алгоритм проведения SWOT-анализа

1. Опишите цели и задачи компании.

2. Опишите сильные и слабые стороны.

Сильные стороны:

- Чем мы сильны в технологиях?

- Какие сильные стороны / компетенции у нашего персонала?

- Какая сильная сторона нашего бренда? Оценивают силу бренда так: если клиент готов заплатить дополнительную стоимость за продукт компании по сравнению с аналогичным товаром конкурента, это сильный бренд. Когда компания создает дополнительную ценность, ее предложение должно быть дороже, чем у конкурентов.

- За что нас любят клиенты?

- Что мы умеем делать хорошо?

- Что позволяет нам развиваться?

- Что является стержнем нашей компании?

- Что делаем лучше, чем другие?

Слабые стороны:

- Что мешает активному развитию компании?

- Что мешает реализовать инновации?

- В чем мы пока слабы?

- В чем отсталость наших технологий?

- В чем недостатки нашего маркетинга?

- Какие ошибки мы совершаем?

3. Проанализируйте внешние факторы: возможности и угрозы.

Возможности:

- Какие возможности на рынке вы видите? (Даже использование каналов продаж, которые не используют ваши конкуренты, могут помочь вырасти).

- Какие интересные тенденции наблюдаются в вашей нише?

- Какие изменения в политике, социальной жизни, технологиях полезны для компании?

- Что из происходящего на рынке позволит быть успешными?

- С какими препятствиями вы сталкиваетесь? (Например, принятие новых законов).

- Что делают ваши конкуренты, из того, что вы не делаете? (Полезно не просто анализировать работу конкурентов, но и проводить бенчмаркинг — изучать и использовать лучшие практики конкурентов для собственного роста).

- Существуют ли стандарты качества, которые часто меняются и влияют на ваше предложение?

- Есть ли у вас какие-то проблемы?

- Могут ли ваши слабые стороны серьезно угрожать бизнесу?

4. Разработайте стратегии и рекомендации по результатам анализа.

Материал подготовлен на основе учебного курса по стратегии продаж и маркетинга преподавателя Русской Школы Управления Ирины Кречетовой.

Подпишитесь

на полезные статьи

Источник: uprav.ru