Попперовский анализ истории науки нашел поддержку и вместе с тем подвергся критике в методологии научно-исследовательских программ (НИП) Лакатоса. Последний выступал против наивности раннего фальсификационизма, главный недостаток которого состоит в неспособности объяснить относительную автономию теоретической науки [16,с.138]. Теории более устойчивы к фальсификации, чем полагал Поппер. Не всякая фальсификация непременно приводит к «перечеркиванию» проверяемой науки. Чтобы объяснить этот факт, Лакатос вводит понятия научно-исследовательской программы, ее твердого ядра и защитного пояса, отрицательной и положительной эвристики.

«Если рассмотреть наиболее значительные последовательности теорий, имевшие место в истории науки, то видно, что они характеризуются непрерывностью, связывающей их элементы в единое целое. Эта непрерывность есть не что иное, как развитие некоторой исследовательской программы, начало которой может быть положено самыми абстрактными утверждениями» [16,с.135].

Лекция № 12. Методология исследовательских программ И.Лакатоса

Указанная непрерывность обеспечивается сохранением «твердого ядра» теории. «У всех исследовательских программ есть «твердое ядро»» [16,с.135]. Утверждения, входящие в твердое ядро программы, тщательно оберегаются от опровержений – таковы требования отрицательной эвристики НИП. Согласно Лакатосу, твердое ядро ньютоновской НИП составляли три известных закона Ньютона и закон тяготения. Это твердое ядро оставалось неизменным несмотря на поток новаций. Главный удар проверок обрушивается на защитный пояс вокруг ядра теории, различного рода вспомогательные гипотезы [16,с.135-136].

Лакатос, безусловно, был во многом прав в своей приверженности к выделению в теории ее более или менее устойчивых структур. Опровержение теории – это не разовый, сиюминутный акт. Теория считается опровергнутой лишь после того, как будет разбито ее «последнее зеркало», но подступы к нему упорно отстаиваются силой научного воображения. Приведем на этот счет пример из гуманитаристики, кстати, довольно чуждой интересам Лакатоса.

Согласно НИП марксизма стоимость есть воплощенная в предметное тело товара некая порция общественного (абстрактного) труда. Производителем труда выступают рабочие, которые поэтому должны быть и его владельцами. Эти два положения являются основополагающими для экономико-политической программы марксизма, ни один марксист не даст их в обиду.

Указанные положения совмещались в годы советской власти с гипотезами о бестоварности коммунистического хозяйства и однопартийности. Когда же бурные события в СССР потребовали новаций, то с тем же твердым ядром марксистской НИП стали совмещать требования многопартийности системы и развитых рыночных отношений. В полном соответствии с Лакатосом был видоизменен защитный слой ядра программы, но не само ядро.

Нечто аналогичное происходит и за пределами науки, например в религии. Так, различные христианские течения, постоянно модифицируя свои догмы, выделяют из них основополагающие, неизменные, содержащиеся в одном и том же для всех этих течений произведении – Новом Завете.

Имре Лакатос-1: введение

Положительная эвристика НИП требует постоянного совершенствования ее защитного слоя, он модифицируется, уточняется; внимание ученого обращено прежде всего на новый научный успех, а аномалии иногда просто не уделяют внимания [16,с.137]. «То, какие проблемы подлежат рациональному выбору ученых, работающих в рамках мощных исследовательских программ, зависит в большей степени от положительной эвристики программ, чем от психологически неприятных, но технически неизбежных аномалий. Аномалии регистрируются, но затем о них стараются забыть, в надежде, что придет время и они обратятся в подкрепление программы. Повышенная чувствительность к аномалиям свойственна только тем ученым, кто занимается упражнениями в духе проб и ошибок или работает в регрессивной фазе исследовательской программы, когда положительная эвристика исчерпала свои ресурсы» [16,с.138].

Лакатос, подобно Попперу, – верный рыцарь рациональности. Лакатосовский рационализм гибче попперовского, он настроен на учет разнообразных обстоятельств, складывающихся в науке. Научные идеи надо уметь не только выдвигать, но и защищать, придавать им новую жизненную силу.

Источник: mykonspekts.ru

Презентация на тему Методология Научно-исследовательских программ Имре Лакатоса

Как уже отмечалось, философия науки К. Р. Поппера, поставившая в центр внимания проблематику развития научного знания, должна была соотнести свои выводы с реальной практикой научного исследования в ее историческом развитии.

- Главная

- Философия

- Методология Научно-исследовательских программ Имре Лакатоса

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Методология «Научно-исследовательских программ» Имре Лакатоса (1922-1974)

Выполнила студентка

группы ФК-142

Антонова Александра

Слайд 2

Как уже отмечалось, философия науки К. Р.

Поппера, поставившая в центр внимания проблематику развития

научного знания, должна была соотнести свои выводы с реальной практикой научного исследования в ее историческом развитии. Вскоре обнаружилось, что предложенная им методологическая концепция, требующая немедленного отбрасывания теорий, если эти теории сталкиваются с опытными опровержениями, не соответствует тому, что происходит и происходило в науке. Это и привело ученика и критика Поппе-ра Имре Лакатоса (1922-1974) к разработке «утонченного фальсификационизма» или, как чаще называют его концепцию, методологии научно-исследовательских программ.

Слайд 3В основе этой методологии лежит представление о

развитии науки как истории возникновения, функционирования и

чередования научно-исследовательских программ, представляющих собой связанную последовательность научных теорий. Эта последовательность, как правило, выстраивается вокруг некоторой фундаментальной теории, основные идеи, методы и предпосылки которой «усваиваются» интеллектуальной элитой, работающей в данной области научного знания. Такую теорию Лакатос называет «жестким ядром» научно-исследовательской программы.

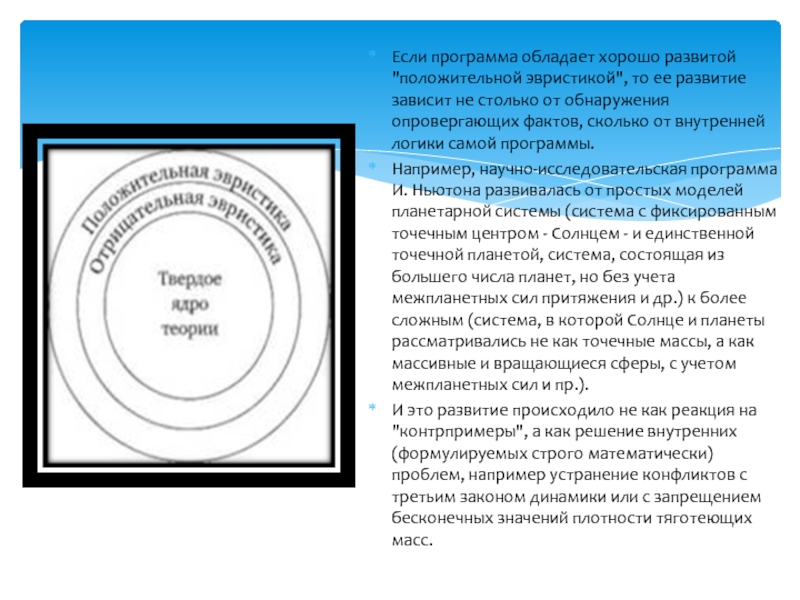

Слайд 4Если программа обладает хорошо развитой «положительной эвристикой»,

то ее развитие зависит не столько от

обнаружения опровергающих фактов, сколько от внутренней логики самой программы.

Например, научно-исследовательская программа И. Ньютона развивалась от простых моделей планетарной системы (система с фиксированным точечным центром — Солнцем — и единственной точечной планетой, система, состоящая из большего числа планет, но без учета межпланетных сил притяжения и др.) к более сложным (система, в которой Солнце и планеты рассматривались не как точечные массы, а как массивные и вращающиеся сферы, с учетом межпланетных сил и пр.).

И это развитие происходило не как реакция на «контрпримеры», а как решение внутренних (формулируемых строго математически) проблем, например устранение конфликтов с третьим законом динамики или с запрещением бесконечных значений плотности тяготеющих масс.

Слайд 5Маневрируя эвристиками («отрицательной» и «положительной»), исследователи реализуют

творческий потенциал программы: то защищают ее плодотворное

«жесткое ядро» от разрушительных эффектов различных эмпирических опровержений с помощью «защитного пояса» вспомогательных теорий и гипотез, то стремительно идут вперед, оставляя неразрешенные эмпирические проблемы, зато объясняя все более широкие области явлений, по пути исправляя ошибки и недочеты экспериментаторов, поспешно объявляющих о найденных «контрпримерах». До тех пор, пока это удается, научно-исследовательская программа находится в прогрессирующей стадии. Однако программа все-таки не «бессмертна». Рано или поздно наступает момент, когда ее творческий потенциал оказывается исчерпанным: развитие программы резко замедляется, количество и ценность новых моделей, создаваемых с помощью «положительной эвристики», падают, «аномалии» громоздятся одна на другую, нарастает число ситуаций, когда ученые тратят больше сил на то, чтобы сохранить в неприкосновенности «жесткое ядро» своей программы, нежели на выполнение той задачи, ради которой эта программа существует.

Источник: thepresentation.ru

Научная парадигма Томаса Куна и Имре Лакатоса

До 20 века считалось, что наука развивается плавно, постепенно, эволюционно: год за годом накапливаются новые факты, делаются научные открытия, приумножаются теории, в результате чего люди узнают о природе все больше и больше. Рост научного знания, по этим представлениям, можно условно сравнить с постепенным подъемом уровня жидкости в сосуде, в который она непрерывно наливается: с каждой секундой этот уровень становится все выше.

Актуальность темы данной контрольной работы в том что, в 20 веке представление радикально изменилось: теперь считается, что в развитии науки есть не только эволюция, которая выражается в постепенности, плавности и последовательности, но и революции, т.е. кризисы, обвалы, скачки, перестройки и т.п. В настоящее время существует множество общих моделей развития науки.

Целью данной работы является изучение общих моделей развития науки и анализ взглядов и идей американского ученого Томаса Куна и британского ученого Имре Лакатоса.

Рассмотрение данных этапов является задачей этой работы.

1. Общие модели развития науки

В настоящее время наиболее четко вырисовываются две основные модели развития науки:

- история науки как кумулятивный, поступательный, прогрессивный процесс;

- история науки как развитие через научные революции.

Каждая из этих моделей доминировала в конкретные периоды развития науки.

Долгое время господствующей моделью развития научного знания была кумулятивная, так как в науке больше, чем в любой другой сфере человеческой деятельности, происходит накопление знаний.

Кумулятивная модель строится на идее, что каждый последующий шаг в науке можно сделать лишь опираясь на предыдущие достижения, поэтому новое знание всегда лучше, совершеннее старого, точнее отображает действительность. В силу этого обстоятельства значение имеют только те элементы знания, которые соответствуют современным теориям; отвергнутые идеи, признаваясь ошибочными, являются не более чем заблуждениями, отклонениями от магистрального пути развития науки.

В середине ХХ века в науку проникают идеи прерывности развития. Они четко формулируются в модели научных революций. Работы ряда физиков, философов, методологов и историков науки были посвящены поиску более емкой структурно-понятийной научной формации, чем фундаментальная теория, с помощью которой удалось бы найти механизмы, приводящие к революциям в науке, обосновать смену стилей мышления, научных картин мира, типов научной рациональности. Наиболее известными являются следующие структурно-понятийные формации: научная парадигма Т. Куна, научно-исследовательская программа И. Лакотоса.

2. Научная парадигма Томаса Куна

Парадигма, в переводе с греческого, означает пример, образец. Это понятие широко используется в языкознании, где под грамматической парадигмой принимается образец, согласно которому копируются процедуры.

Отсюда, по-видимому, это понятие и заимствовано Т. Куном. «Под парадигмами я подразумеваю, — пишет Кун в работе «Структура научных революций», — признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу». Следует уточнить, что термин «парадигма» используется в книге Т. Куна в двух различных смыслах. С одной стороны, он обозначает всю совокупность убеждений, ценностей, технических средств и так далее, которая характерна для членов данного сообщества, — социологический смысл термина. С другой стороны, парадигмы рассматриваются как образцовые достижения прошлого. Введение понятия парадигмы позволяет рассматривать процесс развития науки не как простое накопление отдельных открытий и изобретений, не как простой прирост знаний, а как процесс, условно разделенный на этапы, каждый из которых имеет два периода.

Первый период назван Куном периодом нормальной науки, второй период — периодом научной революции. Очевидно, что эти периоды сменяют друг друга: старая парадигма → нормальная стадия развития науки → революция в науке → новая парадигма.

Понятие парадигмы у Т. Куна тесно связано с категорией «научного сообщества». Научное сообщество состоит из людей, признающих данную парадигму, в свою очередь, парадигма — это то, что членов научного сообщества объединяет. «Парадигмы-образцы» формируют способ видения, проверенный временем и разрешенный научной группой, определяют тем самым «стиль мышления» ученого. И непременно оказывают серьезное, в ряде случаев интуитивное влияние на направленность научных поисков при решении головоломок. Период нормальной науки знаменуется успешным решением головоломок научным сообществом в рамках принятой парадигмы. Смена научных парадигм происходит в связи с кризисом в науке и знаменует собой научную революцию.

Решающая новизна концепции Т. Куна заключалась в мысли о том, что смена парадигм в развитии науки не является детерминированной однозначно, то есть не носит линейного характера. Развитие науки, рост научного знания нельзя, допустим, представить в виде тянущегося строго вверх, к солнцу дерева.

Оно похоже, скорее, на развитие кактуса, прирост которого может начаться с любой точки его поверхности и продолжаться в любую сторону. И где, с какой стороны нашего научного «кактуса» возникнет вдруг «точка роста» новой парадигмы — непредсказуемо принципиально! Причем не потому, что процесс этот произволен или случаен, а потому, что в каждый критический момент перехода от одного состояния к другому имеется несколько возможных продолжений. Какая именно точка из многих возможных «пойдет в рост» — зависит от стечения обстоятельств. Таким образом, логика развития науки содержит в себе закономерность, но закономерность эта «выбрана» случаем из целого ряда других, не менее закономерных возможностей.

Переходы от одной научной парадигмы к другой Т. Кун сравнивал с обращением людей в новую религиозную веру: мир привычных объектов предстает в совершенно новом свете благодаря решительному пересмотру исходных объяснительных принципов. Аналогия с новообращением понадобилась Т. Куну главным образом для того, чтобы подчеркнуть, что исторически весьма быстрая смена парадигм не может быть истолкована строго рационально. Утверждение новой парадигмы осуществляется в условиях мощного противодействия сторонников прежней. Причем новаторских подходов может быть несколько. Поэтому выбор принципов, которые составят будущую успешную парадигму, осуществляется учеными не столько на основании логики или под давлением эмпирических фактов, сколько в результате внезапного озарения, просветления, иррационального акта веры в то, что мир устроен именно так, а не иначе. [Гримен, с. 39–57]

3. Научно-исследовательская программа Имре Лакотоса

Концепция научно-исследовательских программ, предложенная И. Лакотосом, возникла как попытка установления таких механизмов и структур в динамике науки, которые адекватно описывали бы и период «нормальной науки», и механизм смены парадигм в науке.

И. Лакотос предлагает следующую структуру научно-исследовательской программы:

- «Жесткое ядро» программы.

- «Защитный пояс» вспомогательных гипотез.

- «Негативная эвристика».

- «Позитивная эвристика». [5,с. 135.]

Основной единицей научного знания в методологии Лакотоса является не изолированная теория или совокупность теорий, а более емкая формация — научно-исследовательская программа, объединяющая серию теорий в рамках «жесткого ядра» программы. В этом смысле «жесткое ядро» программы сопоставимо с понятием куновской парадигмы. Существование «жесткого ядра» — необходимое условие самого процесса научного исследования, обеспечивающее период «нормальной науки». «Жесткое ядро» программы принимается конвенционально (по соглашению), однако в рамках данной научно-исследовательской программы оно пересмотру не подлежит.

Теоретической критике и эмпирическому опровержению подвергаются лишь гипотезы «защитного пояса». Пояс потому и называется защитным, что изменения в нем не затрагивают «жесткого ядра». С течением времени исследовательская программа порождает множество теорий, каждая из которых имеет одно и то же жесткое ядро. Сменяемость теорий в рамках одной исследовательской программы возможна лишь вследствие изменений вспомогательных гипотез. «Жесткое ядро» подвергать фальсификации в рамках данной программы строго запрещается.

«Негативная эвристика» представляет собой методологические правила и принципы, призванные исключать любые попытки объяснения, не согласованные с «жестким ядром» программы, а также предохранять «жесткое ядро» теории от экспериментального опровержения. И если даже в рамках программы назревают аномалии при решении проблем, их можно не брать во внимание, а продолжать исследование тех задач, которые решаемы. Если, допустим, небесная механика рассчитала траектории движения планет, а данные наблюдения свидетельствуют об отклонении реальных орбит от расчетных. В этом случае законы механики подвергаются сомнению в самую последнюю очередь. Вначале в ход идут гипотезы и допущения «защитного пояса»: можно предположить, что неточны измерения, ошибочны расчеты или присутствуют некие возмущающие факторы, например, неоткрытые планеты и т. д.

Направление научных разработок определяет «позитивная эвристика». Она ставит проблемы для исследования, выделяет защитный пояс вспомогательных гипотез, предвидит аномалии, вырабатывает план превращения их в подтверждающие примеры или же фиксируя их, оставляет решение на более позднее время, если они не могут быть устранены изменением вспомогательных гипотез. И лишь когда активная сила позитивной эвристики ослабевает, аномалиям может быть уделено большее внимание. Исходным пунктом лакотовской концепции является поддерживание научно-исследовательской программы, ее жесткого ядра, несмотря на аномалии, до тех пор, пока эта программа прогрессирует, до выдвижения новой более прогрессивной программы. Научные революции связаны со сменой научно-исследовательских программ, замены «жесткого ядра» старой программы «жестким ядром» новой.

Заключение

Раскрытый нами вопрос говорит, что действительно наука развивается, то есть необратимо качественно меняется со временем. Она наращивает свой объем, непрерывно разветвляется, усложняется и тому подобное.

Как уже отмечалось, развитие это оказывается неравномерным: с «равным» ритмом, причудливым переплетением медленного кропотливого накопления новых знаний с «обвальным» эффектом внедрения в тело науки сумасшедших идей, перечеркивающих за непостижимо короткое время складывающиеся веками картины мира.

Фактическая история науки внешне выглядит достаточно дробно и хаотично. Но наука изменила бы самой себе, если бы в этом «броуновском движении» гипотез, открытий, теорий не попыталась бы отыскать некую упорядоченность, закономерный ход становления и смены идей и концепций, то есть обнаружить скрытую логику развития научного знания.

Список используемой литературы

- Гримен Х. Теория научных революций Томаса Куна // Теория и методы в социальных науках / Под ред. С. Ларсена; Пер. с англ. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004.

- Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К°, 2007.

- Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Баранов Г.В. и др.: Учебник для вузов / Под ред. проф. Лавриненко В.Н., Ратникова В.П.. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

- Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Концепции современного естествознания. /Под ред. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

- Лакатос И. Методология научных исследовательских программ.// Вопр. философии. № 4, 1995.

- Интернет – ресурс: http://book.studentport.su

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Источник: studrb.ru