Научное знание вырабатывается в процессе научно- исследовательской деятельности. Именно исследование является способом научной деятельности, обеспечивающим получение новых знаний. Исследовательская работа – это главная движущая сила производства научных знаний. Поэтому необходимо рассмотреть структуру научно- исследовательской деятельности: из каких компонентов она состоит, какова её динамика и уровни?

Научное исследование – процесс изучения и познания действительности, связей между отдельными явлениями окружающей среды и их закономерностей. Познание является сложным процессом сознанию людей. Оно, по сути, представляет собой движение к более точным и полным знаниям. Этот путь возможно пройти при помощи научных исследований.

Структура научной деятельности включает в себя следующие элементы [1-4]: субъект, цель, объект, средства деятельности.

В этом случае гносеологическая система «субъект – объект» конкретизируется как «исследователь – цель – средства исследования – объект исследования».

А 3.18 Основные исследовательские программы соц-гуманитарных наук — Философия науки для аспирантов

Субъект научной деятельности — индивид (учёный), научный коллектив и научное сообщество.

Субъект научной деятельности функционирует в современном обществе на трех взаимодействующих уровнях. На первом из них субъект выступает как индивид – исследователь, ученый, научный труд которого не обязательно носит совместный характер, но всегда является всеобщим трудом, так как он обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников. Таким образом, ученый – это не абстрактный индивид или «гносеологический Робинзон», но «продукт» социально-исторического развития; его индивидуальная творческая деятельность, будучи достаточно автономной, в то же время всегда социально детерминирована. На втором уровне субъектом научного познания выступает коллектив, научное сообщество, в котором осуществляется интеграция многих умов, т. е. он действует как «совокупный ученый» (лаборатория, институт, академия и др.). Наконец, на третьем уровне субъектом научного познания оказывается общество в целом, на первый план здесь выдвигается проблема социальной организации науки и ее особенности в различных социально-экономических структурах.

Таким образом, вычленение уровней позволяет отразить объективную диалектику индивидуального и коллективного в субъекте научного познания. Каждый из этих уровней представлен в науке, и каждый важен по-своему.

Цель научной деятельности — получение новых научных знаний об объекте исследования, выявление законов, в соответствии с которыми объекты могут быть преобразованы людьми в необходимый им продукт.

Объект научной деятельности — это то, что именно изучает данная наука, т. е. всё, на что направлена мысль учёного, всё, что может быть описано, воспринято, названо, выражено в мышлении и т. п.

Объект научной деятельности становится таковым лишь вследствие активной материально-практической и теоретической деятельности исследователя. Фрагмент реальности, став объектом познания, подвергается, прежде всего, предметно-орудийному воздействию, например в ходе физического эксперимента, а для того чтобы он стал объектом теоретического мышления, его «превращают» в идеальный объект путем представления через сеть научных понятий, специально созданную систему научных абстракций. Отсюда возникает необходимость введения понятия «предмет науки», которое фиксирует признаки объекта познания, необходимые для его познания в ходе активной познавательной деятельности, в целом общественно-исторической практики субъекта.

Организация и проведение научно-исследовательской работы в области общественных и гуманитарных наук

Один и тот же объект познания может стать основой для формирования предмета ряда наук, например, человек стал предметом исследования нескольких сотен наук, естественных и социально- гуманитарных, то же можно сказать и о таких объектах, как язык, наука, техника и т. д. В дальнейшем может возникнуть необходимость создания общей теории данного объекта, что возможно лишь на основе объединения данных разных наук путем применения принципов системного подхода и ведет к созданию новой научной дисциплины. Так было, например, в случае науковедения, экологии, а сегодня выдвигается задача создания человековедения. Возможна и другая ситуация: предмет науки складывается как отражение существенных параметров некоторого множества объектов, взятых в определенном отношении. Так, предмет химии – превращения различных веществ, сопровождающихся изменением их состава и строения; предмет физиологии – функции различных живых организмов (рост, размножение, дыхание и др.), регуляция и приспособление организмов к внешней среде, их происхождение и становление в процессе эволюции и индивидуального развития.

Средства деятельности — то, что можно использовать для получения знаний: учебники, карты, приборы и т. д.

Средства научной деятельности включают материально- технические приборы, инструменты, установки и т. д., а также различного рода знаковые средства, в первую очередь язык – специальный научный и естественный. К средствам должны быть отнесены и методы получения, проверки, обоснования и построения знания, которые, как и язык, выделены в самостоятельный фактор в силу их специфики и особой значимости в научно-познавательной деятельности. Следует особо отметить принципиальное изменение всех средств научной деятельности в связи с происходящим техническим перевооружением науки информационной техникой, радикальным совершенствованием технических средств в области общественного обмена информацией.

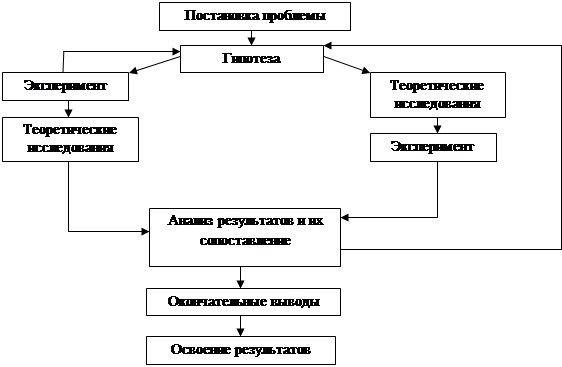

Научное исследование проходит ряд этапов, которые составляют структуру научного исследования.

Чаще всего выделяют семь последовательных ступеней, каждая из которых характеризует этапы научного исследования. В кратком варианте структура и этапы научного исследования выглядят так.

1. Прежде всего, необходимо определиться с проблемой. Данный этап заключается не просто в поиске проблемы, а в четкой и точной формулировке задач исследования, поскольку от этого в значительной степени зависит ход и эффективность всего исследования. На этом этапе требуется собрать и обработать исходную информацию, продумать методы и средства решения задач.

2. На втором этапе необходимо выдвинуть, а затем обосновать первоначальную гипотезу. Обычно выработка гипотезы проводится на основе сформулированных задач и анализа собранной изначальной информации. Гипотеза может иметь не один вариант, из них затем нужно выбрать наиболее целесообразный. Для уточнения гипотезы рабочего порядка проводятся эксперименты, позволяющие более полно изучить объект.

3. Третий этап — теоретическое исследование. Оно заключается в синтезе и анализе основных закономерностей, которые дают фундаментальные науки по отношению к исследуемому объекту. На этом этапе происходит дальнейшее добывание с помощью аппарата разных наук дополнительных, новых, еще не известных закономерностей. Целью исследования на уровне теории является обобщение явлений, их связей, получение большей информации для обоснования рабочей гипотезы.

4. Экспериментальные исследования продолжают теоретический этап. Эксперимент как поставленный научно опыт, является наиболее сложной и трудоемкой частью исследования. Его цели могут быть различными, поскольку зависят они от характера всего исследования, а также последовательности его проведения.

В случае стандартного хода и порядка проведения исследования, опытная часть (эксперимент) проводят после стадии теоретического изучения проблемы. В таком случае эксперимент, как правило, подтверждает результаты теоретических гипотез. Иногда после проведения эксперимента, гипотезы опровергаются.

В ряде случает порядок проведения исследования меняется. Случается, что третий и четвертый этапы научного исследования меняются местами. Тогда эксперимент может предшествовать теоретической части. Такая последовательность характерна для поисковых исследований, когда теоретическая база является недостаточной для выдвижения гипотез. В таком случае теория призвана обобщать результаты экспериментальных исследований.

5. Анализ результатов и их сопоставление. Этот этап подразумевает необходимость сравнить теоретический и экспериментальный этапы научного исследования для окончательного подтверждения гипотезы и дальнейшего формулирования выводов и вытекающих из нее следствий. Иногда результат бывает и отрицательным, тогда гипотезу приходится отвергать.

6. Окончательные выводы. Подводятся итоги, формулируются выводы и их соответствие изначально поставленной задаче.

7. Освоение результатов. Этот этап характерен для технических работ. Он является подготовкой к промышленной реализации результатов исследования.

К этим семи шагам сводятся основные этапы научного исследования, которые необходимо пройти от рабочей гипотезы до внедрения результатов исследования в жизнь.

Классификация научных исследований (НИР).

Научные исследования классифицируются по видам связи с общественным производством, по степени важности исследований для народного хозяйства, в зависимости от источников финансирования, по длительности разработки и по целевому назначению.

НИР классифицируют по различным признакам.

По видам связи НИР с общественным производством:

1) работы, целью которых есть создание новых процессов, машин, приборов, конструкций и т.д.;

2) работы, направленные на улучшение производственных отношений, повышение уровня организации производства без создания новых средств труда;

3) работы в области общественных, гуманитарных и других наук, которые направлены на совершенствование общественных отношений, повышения уровня духовной жизни людей.

По степени важности исследований для народного хозяйства:

1) важнейшие работы, выполняемые по научно-техническим программам, утвержденным Государственным комитетом по науке и технологиям;

2) работы, выполняемые по планам отраслевых министерств и ведомств;

3) работы, выполняемые по планам научно-исследовательских организаций;

В зависимости от источников финансирования:

1) госбюджетные НИР, финансируемые из средств государственного бюджета;

2) хоздоговорные НИР, финансируемые в соответствии с заключенными договорами между организациями-заказчиками, которые используют результаты НИР в данной области, и организациями, выполняющими исследования;

3) работы, финансируемые из регионального бюджета;

4) работы, финансируемые частными фирмами, банками, спонсорами.

По длительности разработки НИР:

1) долгосрочные, разрабатываемые в течение нескольких лет;

2) краткосрочные, выполняемые обычно за один год.

По целевому назначению НИР классифицируют на три вида:

— фундаментальные,

— прикладные и

Фундаментальные исследования — получение принципиально новых знаний и дальнейшее развитие системы уже накопленных знаний. Цель фундаментальных исследований — открытие новых законов природы, вскрытие связей между явлениями и создание новых теорий. Фундаментальные исследования связаны со значительным риском и неопределённо с точки зрения получения конкретного положительного результата, вероятность которого не превышает 10%. Несмотря на это, именно фундаментальные исследования составляют основу развития, как самой науки, так и общественного производства.

Прикладные исследования — создание новых либо совершенствование существующих средств производства, предметов потребления и т.п. Прикладные исследования частности исследования в области технических наук, направлены на «освещение» научных знаний, добытых в фундаментальных исследованиях. Прикладные исследования в области техники не имеют, как правило, непосредственного дела с природой; объектом исследования в них обычно являются машины, технология или организационная структура, т.е. «искусственная» природа. Практическая ориентация (направленность) и отчетливое целевое назначение прикладных исследований делает вероятность получения ожидаемых от них результатов весьма значительной, не менее 80-90%.

Разработки — использование результатов прикладных исследований для создания и отработки опытных моделей техники (машин, продуктов), технологии производства, а также усовершенствование существующей техники. На этапе разработки результаты, продукты научных исследований принимают такую форму, которая позволяет использовать их в других отраслях общественного производства.

Между фундаментальными исследованиями и промышленным производством лежит область взаимосвязанных стадий: прикладные исследования — разработка — проект — освоение. Проектирование и освоение принадлежат одновременно и к области науки и к области техники.

Источник: studopedia.su

3. Структура научно-исследовательских программ и их роль.

Имре Лакатос (1922-1974) – английский философ венгерского происхождения, ученик Поппера.

Философы могут рационально реконструировать научные открытия.

Если под научными открытиями подразумевать значимые изменения теории, то в терминологии Куна это соответствует научной революции. Поскольку между старой и новой парадигмами нет рациональной соизмеримости, то революционные открытия могут изучать только психология и социология.

Их интересуют не концептуальные перемены, а характер убеждений ученых, верящих в парадигму; динамика сомнений; количество ученых участвующих в дискуссиях и т.п. К этой позиции Лакатос отнесся критически. Кун явно преувеличил роль качественных разрывов в бытии научного знания. Здесь существует многообразие связей, которое можно исследовать в рамках философии науки.

Научное знание развивается в ходе конкуренции теоретических конструкций. Логические позитивисты полагали, что можно найти такие факты, которые могут дискредитировать любую теорию. Как и Кун, Лакатос в данную дуэль не поверил, он признал жизненность особого «треугольника», который образуют две конкурирующие теории и факты.

Чувственные данные суть важные свидетельства изучаемой реальности, но последнее слово остается за теорией. Все своеобразие ее жизни заключается в существовании нескольких точек зрения и такой плюрализм неустраним из-за субъективности ученых. Теории способны вступать в различные союзы, дополнять друг друга, одна концепция может входить в состав другой.

Но уже само различие теоретических мнений склоняет их к отношению соперничества в объяснении фактов. Чем лучше та или иная теория объясняет и предсказывает фактуальные явления, тем больше шансов у нее на победу. Стало быть, привилегированное положение определенной теоретической формы диктуется ее особыми достоинствами в сравнении с другими формами.

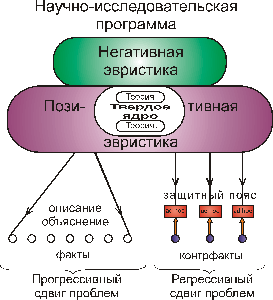

Структура научно-исследовательской программы: твердое ядро – эвристики – защитный пояс. Перед каждым методологом стоит сложная проблема выбора значимой модели анализа. Наука здесь представляет основания для самых разных вариантов: факты верифицируют теорию (логические позитивисты); проблема – гипотезы – фальсификация (К. Поппер) и т.д. Лакатос предпочел выстроить модель научно-исследовательской программы (НИП) с целой серией элементов.

«Твердое ядро». Эта метафора указывает на центральную часть НИП, которая состоит из одной или нескольких теорий. В этом качестве выступает весьма фундаментальное знание глубинных законов изучаемой предметной области. Если даже теория попадает в программу в форме гипотезы, она признается на данный период устойчивой и неопровержимой («твердость»). Так, твердое ядро НИП И. Ньютона было образовано тремя законами динамики и законом всемирного тяготения.

«Защитный пояс». У позитивной эвристики есть еще одна важная функция – защита твердого ядра от фактов-аномалий. Когда появляются данные, угрожающие положению ядра НИП, то ее сторонники конкретизируют теоретические законы рядом правил и создают тем самым гипотезы ad hoc. Они обеспечивают твердому ядру временное согласие с аномальными фактами. В астрономии до XVII в. типичной защитой идей круга и геоцентризма были модели эпицикла.

Судьба НИП определяется качеством сдвига проблем. НИП является не просто системой разных содержательных компонентов, через нее осуществляется активность научного сообщества. Это означает, что на ее основе выдвигаются и решаются проблемы, в таком русле происходит развитие знаний.

Регрессивный сдвиг проблем. Но вот НИП начинает накапливать нерешенные проблемы – увеличивается число аномалий, растут гипотезы ad hoc, прекращается предсказание новых фактов. Все это симптомы того, что НИП исчерпала свои познавательные ресурсы.

Такая ситуация сложилась в астрономии XVI в.: было построено 77 эпициклов, астрономия стала плохо вычислять христианские праздники, успешные предсказания сошли на нет. НИП геоцентризма стала явно регрессивной и ее замена геоцентризмом была необходимостью. Стало быть, регрессивный сдвиг проблем заканчивается опровержением НИП.

Итак, если НИП успешна и прогрессивна, то в ней господствует тактика оправдания и верификации. В случае регрессивности НИП в отношении ее начинает доминировать стиль опровержения и фальсификации. Как видно, Лакатос снял односторонние оценки отношения между фактами и теориями со стороны логического позитивизма и критического рационализма.

Источник: studfile.net

Научно-исследовательская программа, ее структура и функции

В отечественной философии науки эта «единица» историко-методологического знания нашла успешное применение, в частности в известных работах П. П. Гайденко, при исследовании становления и развития научных программ в античности, Средневековье, Новом времени в системе культурно-исторического целого.

Это потребовало выяснения природы и обоснования допущений, которые не доказываются в рамках данной теории, но принимаются как необходимые для ее становления и существования. Именно в рамках определенной научно-исследовательской программы (НИП), имеющей целостный системный характер, теория получает базисные предпосылки, идеалы объяснения, обоснования и доказательства достоверности получаемого знания.

Как показано в обстоятельных исследованиях П.П. Гайденко, в античности сложились три научные программы: математическая (пифагорейско-платоновская) и две физические — атомистическая (Демокрита) и континуалистская (Аристотеля).

В Средние века наибольшим влиянием пользовалась аристотелевская научная программа, на ее основе построена, например, «физика импето»; математическая НИП применялась в меньшей степени. Атомизм в период Средневековья вообще оказался на периферии научной жизни, на его основе не возникло развернутых научных теорий.

И только в период становления науки Нового времени атомистическая программа начинает играть ведущую роль, она представлена как самостоятельная в работах Хр. Гюйгенса, Р. Бойля, братьев Бернулли и других наряду с такими программами, как картезианская, ньютоновская, лейбницева (Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII— XVIII вв.). Формирование научных программ Нового времени. М., 1987.

С. 8).

Другой отечественный исследователь, историк науки В.П. Визгин пришел к выводу, что для изучения квантово-релятивистской революции в физике плодотворно применение понятия НИП и ее исследование в сочетании с системой методологиче-

Методология научного исследования

ских принципов — соответствия, наблюдаемости, инвариантности и других. При решении широкого круга проблем например, после открытия специальной теории относительности, отчетливо выявляются три большие пгюграммы-стратегии: классико-механическая, электромагнитно-полевая и релятивистская.

Между «ядрами» этих конкурирующих программ существует определенное родство, они связаны по принципу соответствия, имеют ряд общих предпосылок методологического и философского характера (Визгин В.П. Методологические принципы и научно-исследовательские программы // Методологические проблемы историко-научньгх исследований. М., 1982. С. 173).

Собственно методологию НИП как сложно структурированной динамичной «единицы» методологического анализа зрелой теоретической науки разработал И. Лакатос, ученик К. Поппера, представитель критического реализма. Он исходил из того, что следует различать реальную историю познания — «внешнюю историю» с ее социальными и психологическими контекстами и ее логическую реконструкцию — «внутреннюю историю» науки, мир идей, автономно развивающегося знания, «третий мир», по Поп-перу. Развертывая методологию НИП только во «внутренней истории», Лакатос четко определял позиции: «моя методология вообще не занимается мнениями и убеждениями».

Он исследовал и оценивал с точки зрения научности не отдельно взятую теорию, но ряд или последовательность теорий. Такая последовательность образует «сдвиг проблем», который может быть назван теоретически или эмпирически прогрессивным, если каждая новая или уточненная теория ведет к открытию новых фактов, или регрессивным, если изменения в теории и эмпирической области не приводят к ним. Фундаментальной единицей оценки должна быть не изолированная теория или совокупность их, но исследовательская программа в целом, позволяющая выяснить, дает ли новая теория добавочную информацию по сравнению с предшественницей или нет. Итак, последовательности теорий, как выяснилось, представляют определенную развивающуюся исследовательскую программу, содержащую обязательные собственные методологические правила.

Прежде всего это правила, указывающие, каких способов и направлений исследования надо избегать — «отрицательная эвристика» и какие пути надо избирать — «положительная эвристика».

Каждая исследовательская программа обладает «твердым ядром» — принятыми по соглашению (конвенции) исходными науч

Глава 10. Предпосылочные методологические структуры

ными и философскими утверждениями о структуре объекта, которые рассматриваются как неопровержимые в этой НИП. Чтобы защитить «твердое ядро», вокруг него создается «защитный пояс» из вспомогательных гипотез, которые могут изменяться, обновляться, чтобы выдержать проверки и сохранить «ядро». Если усилия в рамках НИП дают прогрессивный сдвиг проблем, т. е. новые факты, то данную НИП можно считать успешной. Из этого следует, что противоречивые факты не приводят сразу к отказу от теории или НИП, рациональное поведение исследователя требует дальнейшего продвижения вперед, защищая исходные положения и создавая все новые вспомогательные гипотезы (прогрессивный сдвиг).

Классический пример успешной НИП, который приводит Лакатос, — это теория тяготения Ньютона. Вокруг нее было множество контрпримеров, аномалий, и она вступала в противоречие с теориями, подтверждающими эти аномалии.

Ньютонианцы превращали контрпримеры в подтверждающие примеры, применив изобретательность и ловкость в ходе выдвижения новых вспомогательных гипотез, меняя оценки ложных «фактов», а также подвергая критике теории, лежащие в основе контрпримеров. Тем самым они превращали трудности и аномалии в подтверждение своей программы. «Твердое ядро» программы — три ньютоновских закона динамики, закон тяготения — оставалось неизменным и неопровержимым благодаря правилам позитивной эвристики, а также с помощью процедур фальсификации и подтверждения, активно менялся лишь «защитный пояс». В принципе разрушение «твердого ядра» возможно, что происходит в том случае, когда программа больше не позволяет предсказывать ранее неизвестные факты. Вместе с тем нельзя отбрасывать еще действующую программу, если у нее обнаружилась более сильная «соперница». Пока прежняя программа, подвергнутая реконструкции, сохраняет надежду на прогрессивный сдвиг, ее следует оберегать от ударов разрушительной критики.

Методология НИП объясняет относительную автономию теоретической науки, понимаемую как определенную независимость ее от столкновения с аномалиями и контрпримерами и сохранение рационального поиска новых резервов и возможностей данной программы независимо от них.

Не аномалии, но именно положительная эвристика определяет в большей степени, какие проблемы подлежат рациональному выбору ученых, работающих в рамках НИП. Аномалии регистрируются в надежде, что они когда-нибудь обернутся в «факты», подкрепляющие программу. Очевидно, что

Часть III. Методология научного исследования

такой подход противоречит традиционному представлению: раз теория «опровергнута» экспериментом, то было бы нерационально следовать этой теории, ее следует заменить еще не опровергнутой новой. За этим стоит «скороспелая рациональность» — утопическое стремление немедленно определить ценность, степень подтверждения теории, но «рациональность работает гораздо медленнее» и к тому же может заблуждаться. Нужны непрерывность в науке, упорство в борьбе за выживание некоторых теорий, известный догматизм (консерватизм), оправданные только в том случае, если наука понимается не как борьба отдельных теорий, но поле битвы НИП. Лакатос предложил свое понимание зрелой науки, состоящей из исследовательских программ, которые не только предсказывают ранее неизвестные факты, но предвосхищают также новые вспомогательные теории. В отличие от скучной последовательности «проб и ошибок» (по Попперу) она обладает «эвристической силой», которая и порождает автономию теоретической науки.

Такой подход позволяет увидеть слабость двух известных видов теоретической работы. «Во-первых, слабость программ, которые, подобно марксизму или фрейдизму, конечно, являются «едиными», предлагают грандиозный план. изобретают свои вспомогательные теории вослед одним фактам, не предвидя в то же время других (какие новые факты предсказал марксизм, скажем, начиная с 1917 г.?). Во-вторых, она бьет по приглаженным, не требующим воображения скучным сериям «эмпирических» подгонок, которые так часто встречаются, например, в современной социальной психологии. Такого рода подгонки способны с помощью так называемой «статистической техники» сделать возможными некоторые «новые» предсказания и даже наволховать несколько неожиданных крупиц истины.

Но в таком теоретизировании нет никакой объединяющей идеи, никакой эвристической силы, никакой непрерывности. Из них нельзя составить исследовательскую программу, и в целом они бесполезны» (Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 150-151). Если сравнивать методологию НИП с концепцией парадигмы, то выясняются ее определенные преимущества: она опровергает «нормальную» науку, поскольку всегда существуют конкурирующие теории, смена одной теории другой, проблема выбора теорий и методов, исторического признания и отвержения научных теорий. Отрицается резкая смена парадигм, поскольку каждая парадигма-программа предполагает прогрессивный сдвиг проблем и

Глава 10. Предпосылочные методологические структуры

выдвижение новых вспомогательных гипотез, защищающих «твердое ядро», что снимает не объясненный Т. Куном феномен внезапного «сбрасывания» парадигмы-программы.

Сегодня методология НИП, как она разработана Лакатосом, принадлежит скорее истории философии и методологии науки, в целом она утопична, не выполняется в полной мере во многих случаях истории науки. Однако основные ее идеи — «твердого ядра», прогрессивного сдвига, автономности теоретического знания, его историзма и динамики и др. — значимы и сегодня как попытка учесть рациональными способами исторические, релятивные моменты, процедуры выбора, предпочтения и оценки в процессе роста теорий как базовых компонентов исследовательской программы.

Отвечая критикам, Лакатос подчеркнул, что, признавая истину высшей целью науки, следует понимать, что путь к ней ведет через «постепенно улучшающиеся ложные теории», и наивно полагать, что отдельные шаги уже дают часть истины или что они сделаны в нужном направлении.’

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М., 1980.

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.). Формирование научных программ Нового времени. М., 1987. Кун Т. Структура научных революций.

М., 1975. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995.

Порус В.Н. Рыцарь Ratio // Он же. Рациональность. Наука. Культура.

М., 2002.

Степин B.C. Теоретическое знание. Структура, историческая

эволюция. М., 2000.

Структура и развитие науки. М., 1978.

Философия науки. Вып. 7. Формирование современной естественнонаучной парадигмы. М., 2001.

В поисках теории развития науки. М., 1982.

Визгин Вл.П. Методологические принципы и научно-исследовательские программы // Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982.

Часть III. Методология научного исследования

Карпинская P.C., Лисеев И.К., ОгурцовА.П. Философия природы: ко-

эволюционная стратегия. М., 1995.

Мамчур Е.А. Проблема выбора теории. М., 1975.

Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое парадигма, в каком смысле употребляется это понятие в философии науки?

2. Объясните, что имел в виду Кун, вводя понятие «дисциплинарная матрица»?

3. Объясните идею Куна о нормальной и экстраординарной науке.

4. Существует ли преемственность между парадигмами?

5. Вычлените основные парадигмы в истории вашей науки, если это возможно.

6. Понятие научно-исследовательской программы. Кто его ввел и разработал?

7. Приведите примеры НИП из истории науки, философии.

8. Структура НИП, ее основные элементы и их функции.

9. Почему необходим «защитный пояс» из гипотез?

10. Объясните, что такое отрицательная и положительная эвристики.

Источник: uchebnikfree.com