Что это такое? Индивидуальная образовательная траектория – это новый тренд в образовании, который учитывает личные качества учащегося, его потенциал, склонности и запросы. Все это позволяет не просто передать знания, а научить ребенка тому, чем он интересуется больше всего.

Как организовать? Для создания ИОТ необходима работа родителей и педагога. Последний, в свою очередь, отвечает за успешную реализацию траектории и выступает помощником и наставником учащегося.

Оглавление:

- Понятие индивидуальной образовательной траектории

- Компоненты ИОТ

- Организация индивидуальной образовательной траектории педагогом

- Пример использования ИОТ

Как успешно пройти аттестацию педагогу в 2023 году: пошаговая инструкция в 3-х документах Скачать бесплатно

Подборка книг на лето для педагога: полезный список книг об учебном процессе Скачать бесплатно

Простите, что прерываем ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Наталья Микляева. Составление индивидуальной программы обучения и развития детей с ОВЗ

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение.

Это займет всего 15 секунд.

Дополнительно вы получите полный бесплатный доступ

к следующим материалам:

Более 100 вебинаров

самых квалифицированных

преподаватели

Более 2000 бесплатных

олимпиад для учителей

и учеников

Возможность участия

в творческих конкурсах

Портал “Солнечный свет”

Понятие индивидуальной образовательной траектории

Перед современным школьным образованием не в последнюю очередь ставится задача учить детей проявлять и развивать свои личностные и индивидуальные качества. Под индивидуальностью подразумеваются некие особенности характера, психики человека, имеющие социальную ценность, делающие людей неповторимыми и непохожими друг на друга.

Всё это достигается путем применения индивидуализации. Имеется в виду многоступенчатый подход к работе с учениками, при котором непременно принимаются во внимание личностные особенности каждого, что позволяет детям в полной мере проявить себя, свои скрытые таланты, способности и возможности.

Индивидуализация реализуется в виде индивидуальной образовательной траектории (индивидуального образовательного маршрута).

Под индивидуальной образовательной траекторией обучающегося понимают именно его направление последовательного личностного развития и роста, где каждый следующий шаг обозначен своими составляющими и целями, а школьник, при содействии педагога, учится действовать самостоятельно, осмысленно, получает ценные жизненные знания и опыт.

Наталья Микляева: Составление индивидуальной программы обучения детей с ОВЗ с помощью программы КИМП

Индивидуальный образовательный маршрут – это, собственно, образовательная деятельность школьника, осуществляемая постепенно, шаг за шагом. Потребности и задачи при этом могут быть разными, меняться быстрее или медленнее, что влечет за собой изменение и индивидуального образовательного маршрута. Он, в отличие от учебного плана, делает взаимодействие учителя и ученика более гибким, при том последовательным, расширяет спектр возможных работ и форм реализации поставленных задач.

Как происходит формирование индивидуальной образовательной траектории? Она, в виде дополнения к обязательным образовательным предметам, складывается из внеурочных занятий, свободной деятельности учеников, каких-либо дополнительных (элективных) курсов и т.п. И всё это школьник осваивает как самостоятельно, так и при непосредственном участии и поддержке преподавателя.

Компоненты ИОТ

Две основные составляющие индивидуальной образовательной траектории – это индивидуальный образовательный маршрут (представляющий собой содержательную часть) и выбранные для осуществления процесса образования технологии.

Индивидуальная образовательная деятельность учащегося должна включать в себя следующие важные компоненты:

- смысл выполняемой работы (то есть, отвечать на вопрос «Для чего мне это нужно?»);

- личностную цель (то есть, будущий ценный, значимый результат);

- план действий;

- шаги по исполнению этого плана;

- момент рефлексии (то есть, четкого понимания того, что и зачем делается);

- оценка достигнутых результатов;

- внесение корректив в цели и дальнейшие действия.

Как педагогу успешно пройти аттестацию на категорию в 2023 году и получить доплату до 35 % оклада

Как педагогу получить первую категорию в 2023 году

Как педагогу получить высшую категорию в 2023 году

Отправляя сообщение, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и подписку на рассылку

Уже скачали 8673 человека

Вот факторы, под влиянием которых происходит выбор подходящей для того или иного случая индивидуальной образовательной траектории:

- понимание родителями и учеником необходимости результативной образовательной деятельности, индивидуальные потребности, интересы, личностные качества;

- если речь идет об одаренной личности, то образовательные потребности будут выше, и это надо учитывать;

- достаточность имеющихся ресурсов.

В качестве технологического инструмента для движения по ИОМ выступает персональная дополнительная образовательная программа. Чтобы она действовала максимально адресно и полностью выполняла возложенные на нее функции, эта программа должна:

- Давать ученику и его законным представителям право выбора направления образовательной деятельности, темпа её реализации и достижения личных намеченных целей. По сути, механизм самообразования и самореализации как раз и формируется, исходя из составленной программы, с возможностью на своё усмотрение выбирать основные виды деятельности.

- Адаптироваться в случае изменения требований.

- Быть максимально индивидуализированной (касательно целей, содержания, применяемых технологий) и подстроенной под запросы, особенности и потребности конкретного одаренного индивидуума.

- Способствовать развитию способностей детей, делать этот процесс максимально творческим, интересным и продуктивным.

Далее перечислены компоненты, из которых осуществляется построение индивидуального образовательного маршрута:

- Целевой компонент: формирование цели индивидуальной образовательной траектории и, собственно, образования, с учетом действующих стандартов (утвержденных на государственном уровне), запросов и мотивов учащегося.

- Содержательный компонент: подбор и системное группирование намеченных к изучению учебных предметов, с установлением необходимых связей как внутри этих предметов, так и между ними, а также между циклами образовательного процесса.

- Технологическая составляющая: подбор обучающих и воспитательных методик, технологий, систем и подходов.

- Диагностика: определение подходящих способов диагностики.

- Организационно-педагогическая составляющая: как именно будет осуществляться движение к намеченным педагогическим целям.

Задачи педагога как организатора учебно-воспитательного процесса здесь следующие:

- Придание педагогическому процессу ясной и четкой структуры: формирование целей, мотивации, персонального образовательного маршрута с учетом запросов ребенка и особенностей существующей образовательной среды.

- Обеспечение сопровождения: содействие учащемуся на протяжении всего индивидуального образовательного маршрута.

- Осуществление регулирования образовательного процесса путем подбора подходящих видов деятельности.

- Формулировка предполагаемых результатов.

Организация индивидуальной образовательной траектории педагогом

Рассмотрим поэтапное описание действий преподавателя, направленных на организацию учебного процесса и построение плана индивидуальной образовательной траектории по выбранному разделу, теме или области знаний.

Учитель определяет уровень развития учеников и степень проявления индивидуальных качеств характера, с учетом того, какую именно сферу (или её отдельное направление) предстоит изучать. Необходимо выявить, какой именно объём навыков и знаний уже есть у каждого, какие мотивы движут детьми, кому какая деятельность больше по душе, какие методологии и формы проведения уроков предпочтительнее.

Скачайте бесплатно

8 практических рекомендаций по работе со сложными детьми

Получите инструкцию по сохранению

здоровой атмосферы в классе

Как учителю работать со сложными детьми

Отправляя сообщение, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и подписку на рассылку

Уже скачали 8673 человека

Каждый ученик выделяет и формулирует для себя главные аспекты намеченной для изучения темы, вычленяет в ней значимые образовательные объекты. То же самое проделывает и преподаватель.

Выработка личностного подхода к выбранной образовательной области знаний (или теме). Задача каждого ученика – вычленить здесь фундаментальные объекты, связанные с ними вопросы и проблемы, а затем определить собственное, личностное отношение к ним, понять для себя степень их значимости, разобраться, будет ли он (ученик) своей дальнейшей деятельностью оказывать на всё это влияние (и если да, то какое).

Основные аспекты будущей деятельности, требующие особого внимания, и ученику, и учителю следует зафиксировать и подобрать подходящие технологии и формы для ведения дальнейших действий.

Ученик (каждый – для себя) составляет собственную программу обучения, принимая во внимание и общие фундаментальные темы, и выбранные «свои». Данная программа рассчитывается на конкретный временной промежуток и представляет собой продукт оргдеятельного типа.

Она призвана подталкивать ученика к максимальному раскрытию своих внутренних личностных качеств и возможностей. Оценка результатов оргдеятельности осуществляется по аналогии с оценкой предметных знаний (теми же методами диагностики и контроля).

Параллельное выполнение общей, принятой для всего коллектива программы образования и собственных персональных программ каждого обучающегося. Для этого в каждом отдельном случае отводится конкретный временной отрезок. Например, урок в случае с учениками младших классов либо неделя (и более) для учащихся старшего звена.

На данном этапе обучающийся последовательно шаг за шагом занимается образовательной деятельностью, то есть, ставит цели, составляет план, затем (следуя этому плану) достигает их, рефлексирует, сравнивает, насколько достигнутый результат соответствует целям, выносит оценку собственным действиям.

Ученики выносят на всеобщее обсуждение собственные образовательные продукты, полученные в ходе вышеописанной деятельности. Учитель при этом демонстрирует культурные аналоги личным продуктам (разработанным учениками). В качестве таких аналогов выступают некие идеальные объекты (законы, теории, понятия и прочие элементы познания), взятые из уже накопленного человеческого опыта и объёма знаний.

На данном этапе перед учащимися стоит задача обнаружить в окружающей действительности именно те составляющие (проблемы, вопросы или конечные продукты), которые удалось сгенерировать в ходе движения по своей собственной образовательной траектории.

Рефлексия и оценка результатов. Ученики смотрят, какие были поставлены цели (как коллективные, так и персональные), и что в итоге получилось.

Оценка и самооценка результатов образовательной деятельности (лично каждого учащегося, всего коллектива, и преподавателя тоже) происходит, во-первых, путем рефлексивного осмысливания проделанной работы. А во-вторых, с привлечением существующих методов контроля. Тут необходимо проверить, насколько полно достигнуты поставленные цели, каково качество полученного в итоге продукта. Всё тщательно анализируется, делаются соответствующие выводы.

В целом ученик, планомерно двигаясь по индивидуальной образовательной траектории, получает прекрасные возможности для развития, саморазвития и роста. Сначала он, придерживаясь персональной программы, знакомится с некими фундаментальными основами образования и дает им собственную оценку, а заканчивает формированием уникального личностного мировосприятия, образа жизни и отношения ко всему окружающему.

Пример использования ИОТ

Учащийся средней школы Андрей уже несколько лет член волейбольной команды. Спорт любит, старается попасть и на тренировки, и на уроки, но успеваемость всё же в какой-то момент падает из-за частых отлучек на соревнования. Плюс еще добавилась травма, пришлось её лечить в больнице и снова пропускать школу. В итоге по математике он «съехал», оценки стали совсем плохими, и улучшений не намечалось.

Родители, посовещавшись, решили, что без репетитора не обойтись. Пригласили учителя математики с внушительным опытом работы за плечами. Тот сначала поговорил, вник в ситуацию, посмотрел, какие записи велись в тетрадях, что есть из учебников. А дальше составил для Андрея план индивидуальной образовательной траектории сроком на 2 месяца (3 занятия в неделю по 2 часа каждое).

С репетитором были проработаны все пропущенные темы, он помогал справляться с домашними заданиями, хоть временами материал давался Андрею очень нелегко.

Источник: solncesvet.ru

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сопровождение индивидуализации личности осуществляется посредством индивидуальной образовательной программы, которая реализует право субъекта на выбор содержания и видов деятельности.

Структура индивидуальной образовательной программы в системе планирования и сопровождения индивидуализации образовательного процесса зависит оттьюторской модели в образовании. Последовательно планирование можно представить на следующих уровнях: индивидуальный учебный план (ИУП), индивидуальная образовательная программа (МОП, индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и индивидуальная образовательная траектория (НОТ).

Индивидуальный учебный план (ИУП) разрабатывается на основе рабочего учебного плана, реализуемого в образовательной организации, и содержит перечень дисциплин базовой и вариативной части плана, определенных на основе личностных образовательных потребностей субъекта. ИУП разрабатывается на основе запроса учащегося на личностное образование с целью расширения и углубления знаний по интересующим предметам.

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) содержит процессуальные компоненты личностного движения субъекта. ИОП разрабатывается с учетом видов образовательной деятельности, развивающих технологий их реализации, а также включает средства и методы диагностики результатов.

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) -это персональный путь реализации личностного потенциала субъекта в образовании: интеллектуального, эмоциональноволевого, деятельностного, нравственно-духовного. ИОМ обеспечивает обучаемому позицию субъекта выбора при проектировании и реализации программы с учетом его образовательных запросов, склонностей, интересов, способностей и познавательных возможностей.

Генеральная цель — это то, чего мы хотим достигнуть в результате проделанной работы, к чему мы стремимся.

Цели 1, п . — второстепенные цели, способствующие реализации главной цели, в иерархической последовательности. Второстепенные цели могут быть как составляющие для достижения главной цели (без их успешного выполнения — никак не выполнить главную), так и дополнительные (можно обойтись, но не желательно).

Для успешной реализации последующих целей необходимо проводить рефлексию: Что удалось достигнуть? Какие затруднения возникли? Как преодолеть трудности?

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) представляет собой линию движения субъекта в пространстве по заданным «точкам», в которых он находится или будет находиться относительно выбранной индивидуальной цели личностного развития. ИОТ предусматривает ИОМ, т.к. маршрут характеризует эффективность личностно-развивающей среды в образовательном пространстве. Индивидуальная траектория включает ресурсные точки реализации потенциала обучающегося в образовательном процессе. Индивидуальная образовательная траектория находится в тесной взаимосвязи с личностно-ресурсной картой, так как «точки» личностного роста соотносятся с её временными и ресурсными показателями.

При проектировании ИОТ следует отметить, что она может быть реализована во всех познавательных областях при условии, что будут выполнены последовательно следующие компоненты действия:

- — Определены смысловые и целевые компоненты.

- — Сформулированы предполагаемые результаты деятельности в виде сформированных интеллектуальных качеств личности, приобретённых компетенций или др.

- — Выбраны оптимальные способы познания и средства их реализации.

- — Подобраны оценочные средства конечного результата, которые будут определять необходимость коррекционной работы в дальнейшем или переход на новый уровень развития.

Все представленные компоненты планируются с учетом индивидуальных способностей субъекта, которые являются основой проявления его индивидуализации. Это проявляется в следующем:

— при решении познавательной задачи субъекту предлагается найти свой вариант решения, даже фантазийного плана;

- — субъекта помещают в ситуацию поиска собственного варианта решения поставленной задачи;

- — предлагаются готовые варианты действия, которые субъект должен критически проанализировать и предложить свой способ.

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория формируется с применением технологии критического мышления позволяющей находить креативные способы решения задачи в каждой «точке» личностного развития субъекта. Движение по траектории развития представляет нелинейный характер и может быть затруднено временными и ресурсными возможностями. В данном случае необходима система навигации.

Навигация — это система методов и средств движения субъекта из одной точки пространства в другую по траекториям, обусловленная характером поставленных задач и условиями её выполнения. Навигационными параметрами являются текущие показатели: местоположение, состояние или актуальный уровень развития субъекта в конкретный период времени, вектор скорости его движения в образовательном пространстве, отклонение фактических показателей от заданных, а также возможные риски. Это можно представить как построение системы координат движения субъекта в образовательном пространстве, измерение первичных параметров в данном положении, привязка к одной из системы координат, связанной с решением конкретной задачи, построение модели информационного образовательного пространства, обеспечивающего связь измеряемых параметров с навигационными, построение модели взаимодействия с субъектами открытого образовательного пространства по решению поставленной задачи. Тьютор в данном процессе выполняет роль навигатора, в обязанности которого входит определение траектории движения субъекта и определение его положения в данный момент времени.

Навигация позволяет субъекту тьюторского сопровождения выявлять свое положение в системе, определять ближайшие задачи и способы их решения. В каждой «точке» субъект задает себе вопросы: что я знаю?, что я изучаю?, что я узнал нового?, что мне надо изучить? Ответы на эти вопросы стимулируют его движение к дальнейшему развитию. Индивидуальная образовательная траектория реализуется при условии осознанного и самостоятельного движения субъекта в образовательном пространстве.

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория, обладающая более широким вариативным значением (содержательным, деятельностным и процессуальным), предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута, который включает содержательный компонент и технологии организации образовательного процесса. При проектировании ИОМ на первом этапе необходимо определиться с её типом, в соотнесении с возрастным и ведущим видом деятельности. Для дошкольного возраста индивидуальный маршрут будет ориентирован на социализацию и развитие личности ребенка; для детей младшего школьного возраста — на получение знаний; для подростков — на формирование собственной субъектной позиции в познавательной и исследовательской деятельности; для юношеского возраста — на выбор профессиональной направленности и подготовку себя как будущего специалиста; для взрослых — на профессиональное самосовершенствование или повышение квалификации.

Такое разделение деятельности обусловлено формированием учебной и познавательной деятельности субъекта на определенном возрастном этапе. В дошкольном возрасте следует говорить о формировании учебной компетентности, которая проявляется в уверенности ребенка, в своей способности научится чему-либо.

Стремление ребенка к индивидуальной автономности может наталкиваться на неудачи и фрустрации. Это неблагоприятно сказывается на развитии личности ребенка. Неспособность достичь успеха, постоянные неудачи подавляют его уверенность развивать свою активность, исследовательский и уверенный подход к учению. Взрослые должны понимать, что в этом возрасте для ребенка инициатива относится к целеустремленности, с которой ребенок исследует окружающий мир, овладевает новыми навыками, взаимодействует со сверстниками и взрослыми, в которых ищет поддержку и руководство в налаживании своих социальных связей. Поэтому работа тьютора с детьми данного возраста должна ориентироваться на сопровождение процесса развития учебных компетенций, как основы успешной социализации (адаптации) ребенка в окружающем пространстве в будущем.

В младшем школьном возрасте учебная деятельность является ведущей среди других видов деятельности и способствует развитию психологических новообразований, характерных для данного периода. Обучение в коллективе оставляет определенный отпечаток на её проявление. Чаще всего умения складываются по собственной инициативе, которая проявляется в способности детей входить в учебные действия, осваивать способы и нормы участия в диалогах, дискуссиях и спорах, проявлять инициативу во взаимодействии с субъектами образовательного процесса.

Тьютору рекомендуется применять различные стратегии развития мышления у детей. Детям необходимо развивать шесть видов умственных действий:

1. Вспоминание’, воспроизведение в памяти фактов, представлений и понятий.

- 2. Воспроизведение: воссоздание, повторение, следование образу или алгоритму.

- 3. Обоснование: аргументирование, доказательства, подведение частного случая под общие принципы.

- 4. Реорганизация: преобразование исходных условий в новую проблемную ситуацию, позволяющую найти оригинальное решение.

- 5. Соотнесение: сравнение, сопоставление, установление соотношения между вновь приобретенным знанием с усвоенным ранее или с личным опытом.

- 6. Рефлексия: осмысление и обоснование собственной мысли и причин ее проявления.

Развитие критического мышления — процесс трудный и трудоёмкий для педагога, так как требует серьезной подготовки.

Тьютор в своей работе индивидуализирует обучение, учитывает уровень развития и индивидуальный стиль учения ребенка. Он способствует созданию условий для развития и проявления самости на всех этапах становления учебной деятельности. Применение технологий развивающего обучения, развития критического мышления способствует формированию духа сотрудничества в ученическом коллективе. И как результат отмечается повышение качества успеваемости.

Подростковый возраст в аспекте учебной деятельности характеризуется тем, что каждый ученик становится индивидуальным субъектом учения. Это проявляется в совершенствовании умений, которые называют метапознанием. Метапознание включает способность размышлять о прочитанном или услышанном, формировать стратегии действий и планировать свою деятельность. Особое значение приобретает рефлексия, которая способствует развитию широты и содержанию мыслей подростков.

Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает форму внутреннего диалога с авторами учебного материала, а обсуждение результатов в классе становится дискуссией, в которой каждый её участник может внести коррективы в предложенное понимание учебной задачи и в способы её решения.

Тьюторское сопровождение в подростковом возрасте должно быть направлено на развитие исследовательской деятельности ученика, которая основывается на умениях, освоенных ребенком на предыдущем возрастном этапе и развитии соответствующих навыков, характерных для данного возраста. Выбор технологии развития должен основываться на условии формирования навыков ведения научно-исследовательской деятельности как условия для развития мышления подростков на уровне формальных операций.

В юношеском возрасте учебная деятельность носит характер профессиональной ориентации дальнейшего жизненного пути. Это связано с тем, что мышление осуществляется на уровне формальных операций. Этот вид интеллектуальной обработки данных проявляет абстрактный, умозрительный характер. Мышление на уровне формальных операций включает размышления о возможностях, сравнение реальности и событий, которые на них оказали или не оказали влияние. Также на этом уровне возникает потребность в формулировании и проверке гипотезы, которая предполагает манипуляцию с известными или противоречивыми фактами.

Проектирование индивидуальной образовательной программы

В связи с введением в практику нового административного регламента предоставления государственной услуги по проведению аттестации педагогических работников данная статья приобретает особую актуальность.

И вот почему. Регламент устанавливает более четкие основания для присвоения педагогам высшей категории. Так, например, в регламенте Министерства образования и науки Челябинской области мы читаем: «Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогам, которые: …имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в Челябинской области, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях».

Вполне нормальные требования на первый взгляд. Но как педагогу достичь этого всероссийского и международного уровня соответствия? Один из вариантов – найти и «запустить в работу» способного ученика, лучше несколько.

Это потребует индивидуальной опеки, отдельного резерва времени и сил, что невозможно при существующей в большинстве учреждений ДОД групповой организации образовательного процесса. Есть сокращенные группы научного общества учащихся, в которых занимается не 12-15 школьников, а всего 6-8 человек. Но и при этом индивидуализация учебного процесса осложнена.

Остается единственный путь – индивидуальная работа с ребенком, нацеленная на высокие достижения. Конечно, регламент не обязывает воспитывать только победителей и призеров. Формулировка в документе довольно корректная: «с учетом результатов участия…». И все же, чтобы поучаствовать в любом российском конкурсе, кроме средств на оргвзносы и транспортные расходы, нужен, прежде всего, если не талантливый, то, по меньшей мере, способный ученик, специально подготовленный для этой миссии.

Где же выход? А выход в том, чтобы создавать необходимые условия для поддержки высоко мотивированных и перспективных детей.

Индивидуализация обучения стала возможной в тех учреждениях ДОД, которые работают на опережение и уже создали соответствующую нормативно-правовую базу.

Во многих учреждениях Челябинской области педагоги, получив больше самостоятельности в выборе форм организации дополнительной образовательной деятельности, все чаще стали использовать индивидуальную форму обучения.

Изначально индивидуальное обучение было прерогативой педагогов, работающих с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Такая работа проводится в системе и себя оправдывает. Позже субъектом этого процесса стали высоко мотивированные воспитанники, требующие не меньше внимания в своих запросах на успешное личностное развитие.

Действительно, если ребенку уделять больше внимания, то и результат будет весомее. Это аксиома. Оставалось только подвести нормативную базу под желаемое. Так появились первые «индивидуалы». Это явление новое в системе ДОД и верится, что оно получит дальнейшее развитие. Но и здесь есть свои «подводные камни»…

На протяжении десятков лет система дополнительного образования приучала педагогов работать с группой воспитанников и при этом умудряться пестовать и лелеять каждого ребенка, чтобы обеспечить сохранность контингента. Сегодня особой вольницы тоже не допускается, но все же, если педагог способен обеспечить результативность отдельных воспитанников, то ему идут навстречу и выделяют часы на их индивидуальное обучение.

Отдельные учреждения идут по другому пути – они снижают количество детей в группах (творческие группы, НОУ и др.). На наш взгляд, это тупиковый путь. Нельзя снижать общее количество детей в учреждении, это дискредитирует саму систему дополнительного образования детей. Каждый желающий должен иметь возможность для занятий в УДОД, и нельзя намеренно снижать наполняемость и соответственно доступность учреждений. А индивидуальная форма обучения применима в отдельных случаях, когда педагог обладает достаточным опытом для подготовки «звездочек».

Допустим, есть необходимые административные ресурсы, кадровый потенциал, хорошая научная поддержка, есть, наконец, цель и сам объект воспитания. С чего начать? Конечно же, с индивидуального образовательного маршрута, технологическим средством реализации которого является индивидуальная образовательная программа.

Рекомендуемая структура такой прог¬раммы традиционно может быть представ¬лена следующими компонентами: целевое назначение, исходный уровень знаний учащегося, продолжительность обучения, ожидаемый результат, учебный план, учебная программа, организационно-педаго¬гические условия, формы аттестации достижений учащегося, учебно-методический комплекс (УМК).

Мотивация к индивидуальной форме обучения участников УВП предваряет всю работу педагога по организации конструирования индивидуальной программы. Выбор кандидата на обучение должен быть обоснованным и продуманным. Необходимо учитывать и мотивы, и цели такого выбора. При этом учитываются:

- перспективы его дальнейшего личностного роста;

- стойкая мотивация к занятиям в предлагаемом направлении;

- положительные результаты интеллектуальной и творческой деятельности воспитанника (наличие портфолио);

- заинтересованность и поддержка родителей;

- рекомендации учителей предметников;

- резюме психолога по итогам психолого-педагогической диагностики.

Как правило, педагог выбирает воспитанника для индивидуального обучения из числа учащихся, уже сумевших проявить себя в данном виде деятельности и занимающегося у него несколько лет.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Социальный образовательный заказ родителей обучающегося. Родители, пожалуй, одно из важнейших звеньев в череде условий индивидуализации обучения. Как сделать родителей своими союзниками? Конечно же, дать им в руки инструмент управления образовательным процессом на уровне своей компетенции.

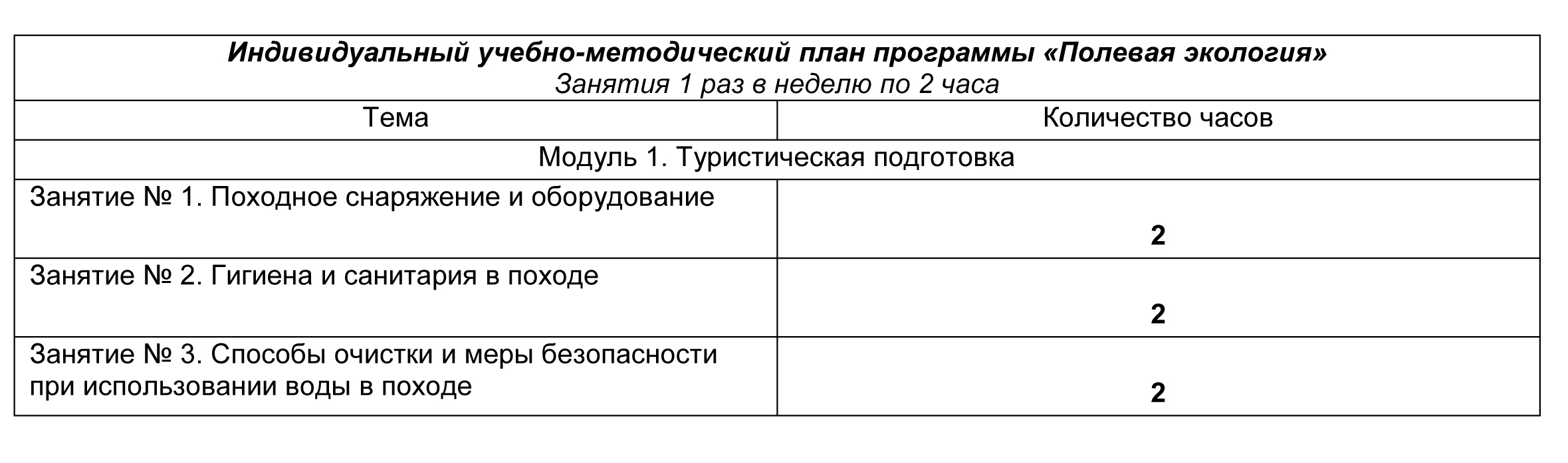

Содержательную основу обучения по индивидуальной образовательной программе составляют учебные программы, разбитые на небольшие блоки – учебные модули.

Учебный модуль – это содержательно законченная часть учебной программы (раздел или тема).

Позвольте родителям выбирать вопросы, которые необходимо изучить их ребенку, чтобы получить дальнейшее развитие. Как это можно сделать?

Каждому из родителей предлагается совершенно одинаковый набор вопросов, сгруппированных по разделам (модулям), из которых им нужно выбрать в каждом разделе по 1-3 вопроса. В задании собрано в 3-4 раза больше вопросов, чем нужно для программы. Скажем, родители получили 90 вопросов (тем), которые для вас кажутся важными. Однако, в программу войдет только 36 тем (по одной теме на занятие).

При этом, важно подготовить родителей к этой работе. Они должны понять важность подобной работы и подойти к ней ответственно. Итак, родители независимо друг от друга предложили вам два варианта (набора) вопросов. Следующий шаг будет заключаться в выборе вопросов самим ребенком (Социальный образовательный заказ обучающегося).

Имея на руках три варианта вопросов, педагог узнает социальный заказ семьи на образовательную услугу. Семья стала субъектом образовательного процесса.

Чтобы избежать нелогичности в наборе отобранных вопросов, педагог подвергает все три варианта анализу и коррекции. Если выбор вопросов родителями на общей матрице обозначить, скажем, так: чертой (отец), курсивом (мать), а самого ребенка красным цветом. При совмещении вопросов некоторые из них совпадут. Такие вопросы должны войти в программу.

Если у семьи нет единства в выборе, то педагог предлагает свой вариант (коррекция и согласование педагогом с участниками УВП содержания образовательных услуг). Хорошо, если при этом будет учтен выбор ребенка. Окончательный вариант выделяется жирным шрифтом.

Таким образом, мы придаем индивидуальной образовательной программе важную составляющую – социальный заказ семьи. Соблюдая при дальнейшем проектировании программы рекомендации Министерства образования и науки РФ к дополнительным образовательным программам, мы начинаем соответствовать требованиям государства, как субъекта образовательного процесса и основного заказчика услуги.

Следуя алгоритму проектирования индивидуальной образовательной программы, теперь мы можем приступить к конструированию общей структуры программы, отдельные части которой приведены ниже в качестве примера.

Обоснование педагогом перевода Иванова Ивана на индивидуальное обучение

На протяжении 4 последних лет Иванов И. ежегодно принимает участие в многодневных экологических практикумах и выездах на объекты природы с целью их изучения, сбора фактического материала. По результатам мониторинга окружающей среды Иваном подготовлено несколько научно-исследовательских работ.

За последние три года работы прошли успешную публичную защиту на следующих научно-практических конференциях школьников:

1. Городская научно-практическая конференция НОУ (г. Озерск) – победитель;

2. Областной конкурс «Вода на Земле» (г. Челябинск) – призер;

3. Региональная открытая конференция «Наследие» исследовательских и реферативных краеведческих работ обучающихся (г. Челябинск) – призер;

4. I Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура – ЗАТО» (г. Заречный Пензенской области) – призер;

5. Всероссийская конференция исследовательских работ школьников «Открытие» (г. Ярославль) – призер;

6. Республиканский конкурс «Молодежь России исследует окружающую среду» в рамках открытой конференции старшеклассников «Будущее сильной России в высоких технологиях» (г. Санкт-Петербург) – участник.

Образовательная программа индивидуального обучения «НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» имеет следующие особенности:

Практикум по изучению объектов природы потребует специальной подготовки учащегося. Поэтому первый модуль обучения посвящен подготовке воспитанника к жизнедеятельности в походных условиях.

Второй модуль обучения направлен на изучение методик комплексного исследования объектов природы.

Третий модуль обучения посвящен навыкам работы с полевыми комплектами «Пчелка-2У», «ЭХБ» по химическому анализу компонентов окружающей среды и оценки экологического состояния изученных природных объектов.

Четвертый модуль посвящен изучению информационно-коммуникационных технологий, необходимых для выполнения требований по оформлению учебно-исследовательской работы.

Могут быть дополнительные модули, например: «Искусство публичного выступления», «Психологический тренинг» и др.

Занятия представляют собой лекции, беседы, лабораторные и практические работы, интернет-часы, тестирование и другие формы организации познавательной деятельности. При этом ученику даются основные понятия по каждой изучаемой теме, предлагаются для освоения методики исследований и способы обработки информации.

Методы, приемы работы

- методы сенсорного восприятия (рассказ, просмотр иллюстраций, знакомство с методами исследования окружающей среды и их анализ);

- коммуникативные (эвристические, обобщающие, аналитические лекции-беседы; дидактические игры, сюжетно-ролевые игры);

- практические (исследовательская деятельность, практические и лабораторные занятия, эксперименты, конструирование и моделирование ситуаций);

- комбинированные (самостоятельные работы учащегося, проектные виды деятельности).

Цель и задачи

Цель программы: Актуализация творческого потенциала и формирование исследовательских умений.

- обучающие – формирование умений и навыков исследовательской работы, овладение методиками исследований окружающей среды, овладение навыками полевых и лабораторных исследований, камеральной обработки;

- воспитательные – воспитание ответственного отношения к природе;

- развивающие – развитие логического мышления, моделирование экологических ситуаций, развитие умения четко и лаконично излагать свои мысли.

- Условия и средства, необходимые для реализации программы:

- Достаточный профессиональный уровень педагога.

- Использование современных методов и форм обучения – эвристических бесед, практикумов, виртуальных экскурсий, экологического моделирования, Интернет-часов и т.д.

- Использование соответствующей литературы, в том числе на электронных носителях, для обучающегося и педагога.

- Неформальное сотрудничество с родителями обучающегося.

- Наличие психолого-педагогического сопровождения УВП.

- Применение технических средств на занятиях, включая ИКТ.

- Создание психологического комфорта и ситуации успеха у обучающегося на занятиях.

- Ожидаемые результаты и методы их оценки.

Итогом всей работы за год должно стать – сохранение психического здоровья обучаемого при его личностном развитии. Кроме того, предполагается эмоционально-волевое развитие подростка, развитие любознательности, всех психических процессов, умение логически мыслить, самостоятельно делать обобщения, обогащать свой словарь, развивать интерес к познавательной деятельности.

Внедрение программы должно способствовать психологизации всех видов деятельности воспитанника, формированию общей и психологической культуры не только у него самого, но и у педагога и родителей.

Оценка результатов предполагает целый комплекс заданий: как первичную диагностику, так и итоговую в конце года; кроме того, оцениваются задания, творческие работы, самостоятельная работа выполненная дома.

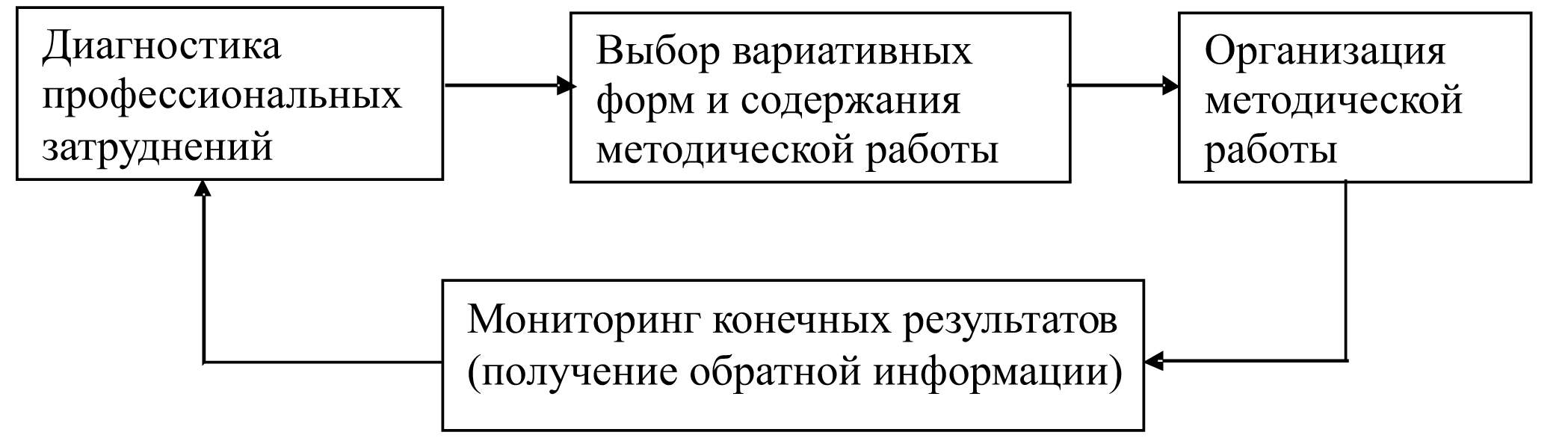

Механизм оценки получаемых результатов

Оценка знаний обучающегося проводится в процессе собеседования. При этом учитывается правильность изложения материала, полнота раскрытия темы, умение применять полученные знания в работе с приборами, в повседневной жизни. На практических занятиях проверяются умения и навыки, полученные при изучении теоретического материала. Особая роль в оценке результатов отводится работе во время походов и экспедиций, где на практике проверяются знания, полученные на занятиях.

Кроме этого, оценка полученных результатов осуществляется на конкурсах, науч¬но-практических конференциях различных уровней.

Работа с родителями

- индивидуальные консультации для родителей;

- связь с родителями (через встречи на занятиях, беседы по телефону);

- посещение родительских собраний в школе, где учится воспитанник и информирование администрации об его успехах;

- привлечение родителей к работе в лаборатории.

Добавить комментарий

Уважаемые посетители! Комментарии модерируются, активные ссылки на сайты не публикуются. Пожалуйста, не тратьте понапрасну свое и наше время на попытку размещения ссылок.

Архив изданий

- Дополнительное Образование и Воспитание

- Живописная Россия

- Вожатый

- Подписные цены

Источник: dop-obrazovanie.com