В статье рассматривается возможность построения младшими школьниками своих индивидуальных образовательных траекторий, значимость самостоятельного определения плана и пути своего саморазвития в определенных образовательных областях. В аспекте федеральных государственных стандартов (ФГОС) начального общего образования анализируются имеющиеся основные понятия индивидуальной образовательной траектории младших школьников. ФГОС раскрывает необходимость создания индивидуальной образовательной траектории обучения, которая представляет собой целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, самореализации. В связи с этим был разработан алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения, а также алгоритм самоанализа при переходе к следующей теме. Апробирование данного алгоритма построения индивидуальной образовательной траектории позволяет выявить её эффективность при обучении младших школьников.

Этапы работы школьного консилиума и его документация

индивидуальная образовательная траектория

личностно-ориентированное образование

самоанализ

результат (продукт)

1. Евдокимова Ю.В., Скыбина Е.И., Дмитренко Ю.М. Индивидуальные образовательные траектории учащихся начальных классов в рамках реализации ФГОС НОО. belschool40.ru/component/k2/item.

2. Крылова Н.Б. Индивидуализация ребенка в образовании: проблемы и решения / Н.Б. Крылова // Школьные технологии. – 2008. – № 3. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. – М., 2000.

4. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Основные положения. http://standart.edu.ru/ catalog.aspx?CatalogId=730.

Последнее десятилетие стало для школьного образования периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития. В теории и практике разрабатывались вопросы дифференциации и индивидуализации обучения, а в последние годы ведущая роль стала отводиться проблеме качества образования. Особо значимой в условиях модернизации школьного образования является задача обеспечения качества образования, развития учащихся, удовлетворения в полной мере индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся.

Гуманизация, дифференциация и демократизация образования сделали систему образования более гибкой, вариативной и открытой. В результате возникли предпосылки для выбора самими учащимися индивидуальных образовательных траекторий, которые бы наиболее полно отвечали их личностным потребностям и стремлениям.

Значительный вклад в разработку проблемы формирования индивидуальных образовательных траекторий обучаемых в русле проблемно-рефлексивного и деятельностного подходов представлен в психолого-педагогических исследованиях P.C. Вайсмана, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, И.С. Кона, В.Д.

Вебинар: «Разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка c ОВЗ

Шадрикова, И.О. Якиманской, A.B. Хуторского и других. Индивидуальные образовательные траектории школьников связываются с осуществлением личностно значимой деятельности в работах Л.Я. Дорфмана, И.Я. Лернера и C.B. Воробьевой и др.

Они считают, что индивидуальная траектория образования – это персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании [2].

Тенденция индивидуального обучения нашла свое отражение в регламентирующем документе – базисном учебном плане школы, согласно которому предусмотрено выделение отдельных часов на ученический компонент. «Ученический компонент» не ограничивается лишь индивидуальной работой с учеником. Но данный термин позволяет вывести понимание не только ученых, но и администрации образовательных организаций и педагогов на признание роли ученика в его собственном образовании. Речь идет не только об отборе индивидуального содержания образования, но и о возможности выбора учеником своего стиля обучения, его мировоззренческих основ, оптимального темпа и ритма, диагностики и оценки результатов [5].

Учет индивидуальных особенностей и характера обучения необходим уже в начальной школе. Каждому ученику предоставляется возможность создания собственной образовательной траектории освоения всех учебных дисциплин. Задача обучения состоит в обеспечении индивидуальной зоны творческого развития ученика, позволяющей ему на каждом этапе создавать образовательную продукцию, опираясь на свои индивидуальные качества и способности.

Индивидуальная траектория образования – это результат реализации личностного потенциала ученика в образовании через осуществление соответствующих видов деятельности. Организация личностно-ориентированного образования учащихся ставит цель для реализации следующих их прав и возможностей:

– право на выбор или выявление индивидуального смысла и целей в каждом учебном предмете;

– право на личные трактовки и понимание фундаментальных понятий и категорий;

– право на составление индивидуальных образовательных программ;

– право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов решения образовательных задач, способов контроля, рефлексии и самооценки своей деятельности;

– индивидуальный отбор изучаемых предметов, творческих лабораторий и иных типов занятий из тех, которые находятся в соответствии с базисным учебным планом;

– превышение (опережение или углубление) осваиваемого содержания учебных курсов;

– индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих работ по предметам;

– право на индивидуальную картину мира и индивидуально обоснованные позиции по каждой образовательной области [1].

Основные элементы индивидуальной образовательной деятельности ученика – это смысл деятельности (зачем я это делаю); постановка личной цели (предполагаемый результат); план деятельности; реализация плана; рефлексия (осознание собственной деятельности); оценка; корректировка или переопределение целей.

Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного обучения является сохранение индивидуальных особенностей учеников, их уникальности, разноуровневости и разноплановости. Для этого применяются следующие способы:

– предоставление выбора пути построения индивидуальной образовательной траектории;

– индивидуальные задания ученикам на уроках;

– организация парной и групповой работы;

– формулировка детям открытых заданий, которые предполагают их выполнение индивидуально каждым учеником («Мой образ зимы», «Моя математика» и т.п.);

Главная задача личностно-ориентированного обучения – построение каждым учеником такой индивидуальной траектории своего образования, которая соотносилась бы с общепринятыми достижениями человечества. Образование ученика не ограничивается только достижением им личных целей. После демонстрации образовательных продуктов ученика происходит их сопоставление с культурно-историческими аналогами. Данный этап может дать начало новому циклу обучения с соответствующим целеполаганием. В ходе рефлексивно-оценочного этапа обучения выявляются образовательные продукты ученика, относящиеся как к индивидуальным результатам его деятельности, так и к изучаемым общекультурным достижениям, в том числе и образовательным стандартам [4].

Организация обучения по индивидуальной траектории требует особой методики и технологии. Решать эту задачу в современной дидактике предлагается обычно двумя противоположными способами, каждый из которых именуют индивидуальным подходом.

Первый способ – дифференциация обучения, согласно которой к каждому ученику предлагается подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый им материал по степени сложности, направленности. Для этого учеников обычно делят на группы (по типу: способные, средние, отстающие) или уровни (высокий, средний, низкий).

Второй способ предполагает, что собственный путь образования выстраивается для каждого ученика применительно к каждой изучаемой им образовательной области. Другими словами, каждому ученику предоставляется возможность создания собственной образовательной траектории освоения всех учебных дисциплин [3].

Первый подход наиболее распространен в школах, второй редок, поскольку требует не просто индивидуального движения ученика на фоне общих, заданных извне целей, но одновременной разработки и реализации разных моделей обучения учеников, каждая из которых по-своему уникальна и отнесена к личностному потенциалу любого отдельно взятого учащегося. Задача обучения состоит в обеспечении индивидуальной зоны творческого развития каждого ученика. Опираясь на индивидуальные качества и способности, ученик выстраивает свой образовательный путь. Одновременность реализации персональных моделей образования – одна из основных целей личностно-ориентированного образования [1].

Учащийся сможет продвигаться по индивидуальной траектории в том случае, если ему будут предоставлены следующие возможности: выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.

При составлении индивидуальной образовательной траектории учитель дает учащемуся возможность выбора, выступая в роли консультанта, учитывает его индивидуальные интересы, особенности учебной деятельности, способы работы с учебным материалом, особенности усвоения учебного материала, виды учебной деятельности. При этом в процессе составления индивидуальной траектории самое важное для учащегося – оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, которые он предполагает приложить для изучения того или иного материала с целью достичь запланированного результата.

Возможность выбора индивидуальной траектории образования ученика предполагает, что ученик при изучении темы может, например, выбрать один из следующих подходов: образное или логическое познание, углубленное или энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или расширенное усвоение темы. Сохранение логики предмета, его структуры и содержательных основ будет достигаться с помощью фиксированного объема фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат достижение учениками нормативного образовательного уровня.

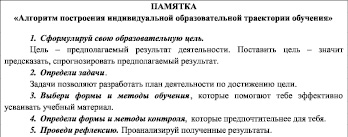

Результаты продвижения по образовательной траектории можно проверять, ориентируясь на созданный учащимся продукт: полученные знания, которые реализуются в умениях (мыслительных, познавательных, коммуникативных) оперировать ими в стандартной или творческой ситуации. Кроме того, необходима постоянная обратная связь, позволяющая оценивать либо вовремя корректировать путь учащегося по его траектории. Для построения с учащимися их индивидуальных образовательных траекторий в помощь ученику в процессе исследования разработана памятка «Алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения», которая представлена на рис. 1.

Рис. 1. Памятка «Алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения»

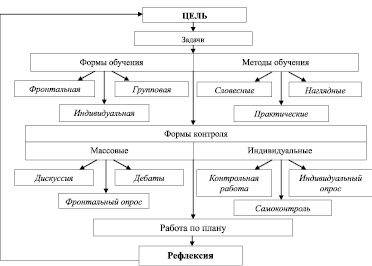

Также данный алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения можно изобразить в виде блок-схемы, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема «Алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения»

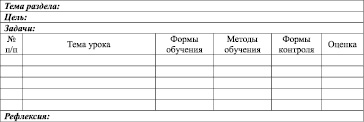

Следуя пунктам памятки или блок-схемы «Алгоритм построения индивидуальной образовательной траектории обучения», учащиеся заполняют таблицу по форме, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Таблица для поэтапного пути реализации индивидуальной образовательной траектории обучения

Следует отметить, что при переходе от одной темы к другой учащиеся также выполняют самоанализ, пользуясь алгоритмом, представленным на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм самоанализа изученной учащимся определенной темы

Применение данного алгоритма построения индивидуальных образовательных траекторий при работе с младшими школьниками положительно влияет на уровень их обученности.

Источник: top-technologies.ru

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сегодня в образовании индивидуализация процесса обучения имеет весьма важное значение. Становиться актуальным реализация индивидуального подхода в образовании де-тей. Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор со-держания обучения и видов деятельности.

Оценить

142 0

142 0

Содержимое разработки

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сегодня в образовании индивидуализация процесса обучения имеет весьма важное значение. Становиться актуальным реализация индивидуального подхода в образовании детей. Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор содержания обучения и видов деятельности.

Индивидуализация процесса обучения предполагает формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) и индивидуальных образовательных программ (ИОП), что в итоге позволяет сформировать индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося. Остановимся подробнее на этих 3 основных понятиях(схема 1):

ИУП – совокупность учебных предметов (базовых, профильных) и элективных курсов, выбранных для освоения учащимися на основе собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив.

Переход на ИУП — это учет образовательных запросов обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных условий образовательного процесса в ОУ;

- ИОП – это учет видов образовательной деятельности обучающихся, методов и форм диагностики образовательных результатов, технологий освоения учебного содержания и т.п.

- ИОМ – это целенаправленно про ектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образователь ной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддер жки его самоопределения и самореализации, это учет образовательных запросов, склонностей, личных и предпрофессиональных интересов, способностей и познавательных возможностей обучающихся.

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты.

- целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основе государственного образовательного стандарта, мотивов и потребнос тей ученика при получении образования);

- содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их систематизация и группировка, установление межцикловых, меж предметных и внутрипредметных связей);

- технологический (определение используемых педагогических техноло гий, методов, методик, систем обучения и воспитания);

- диагностический (определение системы диагностического сопровож дения);

- организационно-педагогический (условия и пути достижения педаго гических целей).

При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного процесса:

- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей, образовательных потребностей, а следовательно, и индивидуального образовательного маршрута с возможностями образовательной среды);

- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута);

- регулирование (обеспечение реализации индивидуального образователь ного маршрута через использование адекватных форм деятельности);

6) результативный (формулируются ожидаемые результаты).

Таким образом, ИУП — ребенок выбирает, ИОП – ребенок планирует, ИОМ – ребенок реализует. Все это позволяет говорить о формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося (ИОТ).

ИОТ – это персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании;

- это результат реализации личностного потенциала ребенка в образовании через осуществление соответствующих видов деятельности (А.В.Хуторской).

«ИОТ – это не индивидуальная программа. Траектория – след от движения. Программа – ее план» А.В. Хуторской.

В научно-методической литературе указывается, что ИОП ребенок проектирует для себя сам, а педагог его лишь консультирует. В реальности, считаем необходимым предложить обучающемуся несколько вариантов ИОП или отдельных модулей в составе образовательной программы объединения или коллектива.

Схема 1. Последовательность проектирования

- Учитывает виды образовательной деятельности обучающихся, методы и формы диагностики образовательных результатов, технологии освоения учебного содержания и т.п.

- Составляется на основе выбора обучающегося и согласования его интересов и запросов с педагогическим коллективом ОУ.

- Представляет собой программу образовательной деятельности ребенка на определенный временной период.

ИОП может включать все или почти все компоненты образовательной программы ДОД. Авторский коллектив под руководством А.П. Тряпицыной разработал следующие теоретические подходы к конструированию ИОП (схема 2).

Схема 2. Структурные компоненты индивидуальной образовательной программы

Индивидуальная образовательная программа раскрывается через текст, определяющий:

- цели и ценности образовательной программы;

- адресность образовательной программы;

- учебный план, содержащий инвариантную и вариативную части содержания образования в конкретной школе, а также пояснительную записку к нему;

- характеристику учебных программ, соответствующих данному учебному плану;

- описание организационно-педагогических условий, педагогических технологий, применяемых для реализации образовательной программы, процедуры выбора и изменения ИОМ;

- систему форм аттестации, контроля и учета достижений учащихся;

- описание ожидаемых образовательных результатов освоения образовательной программы, в том числе образовательные продукты.

ИОП может быть дополнена другими программами, например, программами элективных курсов, программами дополнительного образования детей и т.д.

Перенося данный подход на конкретного обучающегося, можно предложить следующий вариант:

- ценности образовательной программы (определяет обучающийся);

- цель образовательной программы (определяет обучающийся);

- индивидуальный учебный план (определяет обучающийся);

- характеристику учебных программ (составляют педагоги, или возможен вариант совместного проектирования учебной программы);

- описание организационно-педагогических условий, педагогических технологий, применяемых для реализации образовательной программы, процедуры выбора и изменения ИОМ (составляют педагоги);

- систему форм и сроков аттестации, контроля и учета достижений, форм отчетности по видам деятельности обучающегося (составляют педагоги и обучающийся);

- описание форм учебных практик, предполагаемых проектов, тем исследовательской деятельности (составляют педагоги и обучающийся);

- описание ожидаемых образовательных результатов освоения образовательной программы, в том числе образовательные продукты (определяет обучающийся или педагоги и обучающийся);

- другое.

Таким образом, проектирование ИОП осуществляется на основе взаимодействия обучающегося и педагогов и предполагает тесное сотрудничество и сотворчество.

Региональный подход разработан в ИПКиПРО Курганской области

Структура индивидуальной образовательной программы

1. Пояснительная записка (актуальность, цель, задачи, формы итогового контроля)

п/п

Дата

Тема

Форма занятий

Формы контроля

Домашнее задание

Отметка о выполнении

Самостоятельная работа

Консультация

К.Р.

Тест

Зачет

Творческая работа

п/п

Дата

Тема

Количество часов

Форма занятий

Формы контроля

Отметка о выполнении

3. График контроля.

4. Список литературы (основной и дополнительной).

5. Диагностика и ее результаты

6. Методическое обеспечение. Приложения

ИОП выполняет следующие функции (таблица 2).

Функции индивидуальной образовательной программы

Фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет порядок выполнения учебного плана и выбора образовательного маршрута

Информирует о совокупности образовательной деятельности обучающегося в течение определенного времени

Определяет цели, ценности и результаты образовательной деятельности обучающегося

Определяет виды образовательной деятельности обучающегося, формы взаимодействия и диагностики

Позволяет реализовать потребности в самоопределении на основе реализации образовательного выбора

Таким образом, очевидно, что ИОМ определяет программу конкретных действий обучающихся по реализации ИОП.

ИОМ является изменяющимся в зависимости от динамики возникающих образовательных задач. Он позволяет конструировать временную последовательность, формы и виды организации взаимодействия педагогов и обучающихся, номенклатуру видов работы.

Функции педагога в ходе реализации ИОП

- Тьюторство — осуществление общего руководства самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся

- Консультирование – особым образом организованное взаимодействие между педагогом-консультантом и обучающимся, направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в его деятельность

- Поддержку — решение проблем самим обучающимся

- Сопровождение — сопровождение в реализации ИОП, учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся

- Фасилитацию — сопровождение личностного развития

- Разрабатывает задания

- Организует обсуждение

- Работает с субъектным опытом обучающегося

- Анализирует познавательные интересы, намерения, потребности, личные устремления каждого

- Продумывает способы мотивации и варианты фиксации достижений

- Разрабатывает направления проектной и исследовательской деятельности

Оценка работ, выполненных обучающимися

Сопровождение учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся

Сопровождение ребенка при реализации им ИОП

В обязанности педагога, ведущего индивидуальное обучение, входят:

- оценка готовности обучающегося к переходу на индивидуальное обучение;

- выбор совместно с ним индивидуального образовательного маршрута;

- регулярные встречи с обучающимся, обсуждение вопросов по индивидуальному образовательному маршруту;

- корректировка образовательного маршрута;

- контакты с родителями;

- оформление результатов аттестации.

Индивидуализация процесса обучения — есть формирование «персональной судьбы» ребенка как ученика, который, опираясь на индивидуальные качества и способности, выстраивает свой образовательный путь.

Переход обучающегося на индивидуальную образовательную программу предусматривает:

- оценку педагогическим коллективом готовности ученика к переходу на ИОП;

- желание ребенка перейти на обучение по ИОП и осознание им ответственности принимаемого решения;

- согласие родителей.

Содержательную основу обучения по индивидуальным образовательным программам составляют учебные модули. Учебный модуль — это учебный материал, указания по его изучению, время выполнения каждого задания, способы контроля и отчётности.

ИОП реализуется различными способами обучения

- Занятия в коллективе. Образовательный маршрут может предполагать изучение одного или нескольких модулей по обычной системе. Наряду с посещением занятий по выбранной теме (модулю) в своём коллективе, может быть организовано обучение в другом коллективе своего или другого ДДТ.

- Групповые занятия. Для группы обучающихся, перешедших на индивидуальное обучение, может быть организовано групповое выполнение отдельных модулей (заданий).

- Самостоятельное изучение. Являясь основной формой индивидуального обучения, оно может предполагать различный уровень самостоятельности. На различных этапах самостоятельного изучения необходимы консультации для обучающихся, у которых в процессе работы возникли какие-либо затруднения.

- Текущая проверка и тестирование достижений. Они необходимы, прежде всего, самому ребенку, чтобы показать ему, насколько успешной является избранная им методика самостоятельного обучения.

- Самостоятельная практика в больших объёмах и разнообразных формах.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Индивидуализация процесса обучения — есть формирование «персональной судьбы» ребенка как ученика, который, опираясь на индивидуальные качества и способности, выстраивает свой образовательный путь.

Сегодня в образовании индивидуализация процесса обучения имеет весьма важное значение. Становиться актуальным реализация индивидуального подхода в образовании детей. Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор содержания обучения и видов деятельности.

Индивидуализация процесса обучения предполагает формирование индивидуальных учебных планов (ИУП) и индивидуальных образовательных программ (ИОП), что в итоге позволяет сформировать индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося. Остановимся подробнее на этих 3 основных понятиях(схема 1):

ИУП – совокупность учебных предметов (базовых, профильных) и элективных курсов, выбранных для освоения учащимися на основе собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив.

Переход на ИУП — это учет образовательных запросов обучающихся, их познавательных возможностей, конкретных условий образовательного процесса в ОУ;

- ИОП – это учет видов образовательной деятельности обучающихся, методов и форм диагностики образовательных результатов, технологий освоения учебного содержания и т.п.

- ИОМ – это целенаправленно про ектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образователь ной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддер жки его самоопределения и самореализации, это учет образовательных запросов, склонностей, личных и предпрофессиональных интересов, способностей и познавательных возможностей обучающихся.

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие компоненты.

1)целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся на основе государственного образовательного стандарта, мотивов и потребнос тей ученика при получении образования);

2)содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных предметов, их систематизация и группировка, установление межцикловых, меж предметных и внутрипредметных связей);

3)технологический (определение используемых педагогических техноло гий, методов, методик, систем обучения и воспитания);

4)диагностический (определение системы диагностического сопровож дения);

5)организационно-педагогический (условия и пути достижения педаго гических целей).

При этом педагог выполняет следующие действия по организации данного процесса:

- структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей, образовательных потребностей, а следовательно, и индивидуального образовательного маршрута с возможностями образовательной среды);

- сопровождение (осуществление консультативной помощи при разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута);

- регулирование (обеспечение реализации индивидуального образователь ного маршрута через использование адекватных форм деятельности);

6) результативный (формулируются ожидаемые результаты).

Таким образом, ИУП — ребенок выбирает, ИОП – ребенок планирует, ИОМ – ребенок реализует. Все это позволяет говорить о формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося (ИОТ).

ИОТ – это персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании;

- это результат реализации личностного потенциала ребенка в образовании через осуществление соответствующих видов деятельности (А.В.Хуторской).

«ИОТ – это не индивидуальная программа. Траектория – след от движения. Программа – ее план» А.В. Хуторской.

- Учитывает виды образовательной деятельности обучающихся, методы и формы диагностики образовательных результатов, технологии освоения учебного содержания и т.п.

- Составляется на основе выбора обучающегося и согласования его интересов и запросов с педагогическим коллективом ОУ.

- Представляет собой программу образовательной деятельности ребенка на определенный временной период.

Структура индивидуальной образовательной программы

1. Пояснительная записка (актуальность, цель, задачи, формы итогового контроля)

Источник: www.prodlenka.org

Принципы разработки индивидуальных коррекционноразвивающих программ (Л.А. Головчиц, Е.Л. Андреева)

Воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями осуществляется в условиях разнообразия форм психолого-педагогической помощи: в образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного вида, группах кратковременного пребывания при дошкольных образовательных учреждениях, разнообразных реабилитационных и коррекционных центрах, лекотеках, в семье. Контингент воспитанников с комплексными нарушениями, посещающих эти образовательные учреждения, — это дети раннего и дошкольного возраста с сочетанием в различной степени выраженных сенсорных, интеллектуальных, двигательных, эмоциональных расстройств. Различный исходный уровень психического развития детей предполагает вариативные формы планирования коррекционно-педагогической работы, отбора содержания воспитания и обучения, взаимодействия специалистов. В этих условиях составление индивидуальных программ наиболее полно отвечает задачам воспитания и обучения каждого ребенка с учетом его актуального уровня и зоны ближайшего развития.

Индивидуальные программы целесообразно создавать для тех детей, обучение которых по типовой программе, ориентированной на ведущее,

5.3. Принципы разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ т. е. выраженное в большей степени, нарушение, недостаточно эффективно в силу иного уровня и темпов психического развития ребенка.

Под индивидуальной программой коррекционно-развивающей работы понимается перспективный план воспитания и обучения ребенка, рассчитанный на определенный период и выстроенный в соответствии с актуальным уровнем его психофизического развития, учетом обучаемости как важнейшего показателя потенциального развития, формой и условиями обучения, эффективностью участия семьи в коррекционной работе и т. д.

Необходимость разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей с комплексными нарушениями, имеющих, помимо ведущего, другие первичные нарушения, возникает, если ребенок посещает специальную группу для детей со сложными нарушениями или же находится в обычной группе ДОУ компенсирующего или комбинированного вида, например, для детей с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта). Создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ целесообразно в случаях посещения ребенком с комплексными нарушениями группы кратковременного пребывания, группы «Особый ребенок», лекотек, разнообразных реабилитационных и коррекционных центров.

Содержание индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей с комплексными нарушениями развития вне зависимости от вида образовательного учреждения направлено на решение следующих задач:

- — социальную адаптацию ребенка, расширение сферы жизнедеятельности, обогащение содержания и средств коммуникации, обучение межличностному взаимодействию со взрослыми и детьми;

- — формирование различных видов детской деятельности (труд, предметно-игровая, изобразительная и конструктивная деятельность);

- — коррекцию нарушений социального, физического, познавательного, речевого развития;

- — формирование предпосылок учебной деятельности, подготовка к школе на доступном ребенку уровне;

- — включение родителей в качестве активных участников образовательного процесса.

Решение о целесообразности разработки ИКРП для ребенка принимается на заседании психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ (центра) на основе анализа результатов психолого-педагогического обследования и утверждается на педсовете. Члены ПМПк и администрация ДОУ самостоятельны в выборе периода, на который составляется ИКРП.

Для детей с комплексными нарушениями развития целесообразно составление программы на период три-четыре месяца, таким образом, разрабатываются две-три программы в течение года. В некоторых случаях индивидуальная программа воспитания и обучения может разрабатываться на более длительный срок, например, для детей с тяжелыми и множественными нарушениями по решению педагогического совета учреждения она может включать требования к содержанию коррекционно-педагогической работы на полугодие или на год.

Форма программы также определяется специалистами ПМПк. Она должна быть достаточно компактной, удобной для структурирования материала по различным направлениям работы. Наряду с формой представления содержания в программе должна быть определена форма фиксации результативности выполнения ребенком программных требований. Форма программы в определенной степени зависит от условий обучения: посещает ли ребенок детский сад пять дней в неделю или же бывает на занятиях два-три раза. В зависимости от этого определяется объем работы специалистов (учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.), предлагается материал для работы в семье.

Члены ПМПк должны определить, кто из специалистов несет ответственность за своевременность разработки ИКРП, сроков их оформления. В условиях ДОУ это может быть методист или педагог-психолог, в группе — учитель-дефектолог. Специалистам, участвующим в проектировании ИКРП, целесообразно ознакомиться с представленным в методической литературе опытом разработки программ для различных категорий детей с отклонениями в развитии, воспитывающихся в условиях групп кратковременного пребывания, специальных групп для детей со сложными нарушениями развития.

кает необходимость включения в ИКРП содержания, направленного на коррекцию других недостатков развития, например, интеллектуальных или двигательных нарушений у ребенка с нарушенным слухом. В этих случаях целесообразен отбор содержания по некоторым разделам из программ, ориентированных на другие первичные нарушения (для дошкольников с нарушениями интеллекта, опорно-двигательного аппарата). При заимствовании материала необходимо учитывать принципы построения программы, способы преподнесения материала детям, доступность речевого материала, возраст ребенка. При отборе содержания по различным направлениям работы важно понимать, что уровень психического развития ребенка с сочетанным нарушением, например, слабовидящего с умственной отсталостью и дошкольника того же возраста, имеющего только умственную отсталость, будет разным. Опасность механического соединения разделов из разных программ, ориентированных на коррекцию различных нарушений, может в конечном счете привести к полной недоступности такой индивидуальной программы для конкретного ребенка.

При моделировании индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей со сложными нарушениями развития важно учитывать следующие положения:

- — всесторонний характер образовательной работы: программа должна содержать все направления педагогической работы с ребенком, обеспечивающие социальное, физическое, познавательное, речевое формирование всех видов детской деятельности;

- — комплексный характер участия в подготовке программы и ее реализации всех специалистов, работающих с ребенком (учителя-дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, педагогов дополнительного образования);

- — участие родителей в разработке программы как полноценных участников педагогического процесса;

- — общность набора направлений коррекционно-развивающей работы для всех детей, независимо от уровня психофизического развития и личностных особенностей;

- — приоритетность задач воспитания, направленность на социальное развитие ребенка;

- — определение объема содержания, методов и специфических приемов работы в зависимости от характера и выраженности первичных и вторичных отклонений в развитии;

- — учет сохранных способностей и обучаемости ребенка, опираясь на которые возможно решать задачи коррекционного воздействия;

- — концентрический характер отбора материала на каждом последующем этапе: постепенное обогащение содержания различных тем, реализация принципа от простого к сложному;

— отражение сквозных тематических связей между различными разделами (в деятельности учителей-дефектологов и воспитателей, других специалистов, родителей).

В процессе разработки индивидуальной коррекционно-развивающей программы для ребенка с комплексными нарушениями развития целесообразно выделить следующие этапы.

I этап. Анализ медицинских данных, заключения ПМПК. Сбор анамнестических данных. Особое значение имеет наличие данных нейрофизиологических исследований слуха, зрения. При необходимости по рекомендациям врачей могут быть проведены дополнительные исследования, направленные на уточнение диагнозов, заключения ПМПК.

Обсуждение с родителями и педагогами проблем в развитии ребенка, запроса родителей.

II этап. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с учетом основных линий детского развития: физическое, социальное, познавательное развитие, состояние игры, изобразительной деятельности и конструирования, состояние речи.

В проведении психолого-педагогического обследования участвуют все участники педагогического процесса: каждый проводит определенную часть комплексного исследования, это зависит от того, какие специалисты включены в процесс обучения ребенка. В качестве методов используются наблюдения за поведением и деятельностью ребенка, взаимодействием со взрослыми и детьми, игры с ребенком, организация деятельности (рисование).

Особое внимание нужно уделить нарушенным функциям, так, для дошкольника с нарушенным слухом и умственной отсталостью, несмотря на наличие аудиограмм и заключения врача-сур-долога, нужно предусмотреть педагогическое обследование слуха. В процессе психолого-педагогического обследования выявляются как проблемы в развитии ребенка по различным линиям, так и позитивные моменты в его развитии, которые будут различными у всех детей. По существу, речь идет об актуальном уровне и «зоне ближайшего развития», в контексте которой в процессе обследования важно определить обучаемость ребенка с комплексными нарушениями. Результаты обследования обсуждаются участниками педагогического процесса, в корректной форме сообщаются родителям ребенка. По материалам анализа результатов целесообразно подготовить краткое заключение или составить психолого-педагогическую характеристику, материалы которых могут характеризовать исходный уровень психического развития ребенка на начало обучения.

III этап. Определение задач, содержания и методов коррекционноразвивающей работы на определенный период работы, совместное обсуждение их всеми участниками педагогического процесса (учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель), отбор материала по различным

________5.3. Принципы разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ направлениям каждым специалистом, установление взаимосвязи между работой по различным разделам, при необходимости внесение уточнений и коррекция содержания отдельных направлений. На этом этапе важно определить методы и приемы работы, требования к необходимым техническим средствам (слуховые аппараты, очки и др. средства коррекции) и дидактическому материалу (игрушки, предметы, пиктограммы, таблички, тексты книг и т. д.). Обсуждение содержания программы с родителями, учет их рекомендаций и пожеланий, конкретизация содержания и методов воспитания и обучения ребенка в семье.

IV этап. Коррекционно-развивающее обучение в соответствии с индивидуальной программой. Текущее планирование на основе индивидуальной программы и отбор материала для ежедневных индивидуальных занятий. Взаимодействие специалистов между собой в процессе реализации программы, внесение уточнений по мере необходимости. Обсуждение хода выполнения программы с родителями, оказание методической помощи в виде консультаций, открытых занятий и др.

Анализ эффективности коррекционно-развивающего обучения в конце периода, заявленного в программе, посредством проверок усвоения материала по различным разделам, оценки темпов развития ребенка психологом, воспитателями, сурдопедагогом, опроса родителей. Использование видеосъемки для подкрепления материалов наблюдений и проверок. Выявление «западающих» сторон развития, реальных трудностей в реализации запланированных задач и программных требований, анализ их причин.

V этап. Составление ИКРП на следующий период обучения. Модификация задач с учетом конкретных темпов усвоения материала по различным направлениям, уровня психофизического развития, личностных особенностей, а также внешних факторов: посещаемости, болезней, санаторного лечения и др. Анализ выполнения индивидуальных программ в конце учебного года, при необходимости проведение комплексного психолого-педагогического обследования с учетом выполнения программных требований, сформулированных в индивидуальных коррекционноразвивающих программах.

В приложении представлены примерные индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей дошкольного возраста с комплексными нарушениями.

Вопросы и задания

Источник: ozlib.com