Программа исследования – это изложение его теоретико — методологических предпосылок (общей концепции) в соответствии с основными целями предпринимаемой работы и гипотез исследования с указанием правил процедуры, а также логической последовательности операций для их проверки.

Программа, исходя из своего назначения, выполняет функции:

а). Теоретико-методологическую (методологическую), которая позволяет определить научную проблему и подготовить основы для ее решения в контексте изменяющегося теоретического знания в данной сфере.

б). Методическую, которая позволяет наметить методы сбора социологической информации и описания ожидаемых результатов, благодаря которым можно осуществить переход от теоретических положений к эмпирическим фактам, затем, от них к новым теоретическим обобщениям, выводам и практическим рекомендациям.

в). Организационную, которая позволяет спланировать деятельность исследователя или коллектива исследователей на всех этапах работы, определять ее последовательность и проводить контроль поэтапного хода исследования.

Структура ДНК

Программа относится к типу стратегических документов научного исследования, цель которых – представить общую схему или план будущего мероприятия, изложить концепцию всего исследования. Она содержит теоретическое обоснование методологических подходов и методических приемов изучения конкретного явления или процесса.

Программа исследования выступает основой социологического исследования, его квинтэссенцией. В ней заключены все знания исследователя, его квалификация в выборе проблемы, объекта и предмета исследования, построение выборки и инструментария, организация полевого этапа, анализа и интерпретации собранных данных.

Общие нормативные требования к программе прикладного социологического исследования.

От поставленной цели социологические исследования:

-Теоретические разработка теорий, выявление социальных тенденций развития системы, анализ общих противоречий

-Эмпирические изучение конкретных социальных проблем, часто связанных с решением практических задач

От конкретных задач и глубины изучения проблемы:

-цель – получение оперативной социологической информации,

-используется сжатый по объему инструментарий,

-изучению подвергается небольшая группа респондентов,

-применяется для проверки качества разработанного инструментария.

-цель – получение сведений целостного характера об изучаемом явлении (процессе),

-задача – целостное восприятие проблемы без стремления к глубокому проникновению в существо дела,

-результат – общая картина состояния объекта.

-выявление причин, противоречий, характера и способа разрешения проблем,

-устанавливается связь между характеристиками изучаемого явления (процесса), определяются факторы, влияющие на него изнутри и извне.

От потребности в информации о статичных либо динамичных социальных явлениях и процессах социологические исследования:

-Точечные(разовые) — знание о состоянии социальных явлений и процессов на текущий момент

Методы социологических исследований

-Повторные — знание о социальных явлениях и процессах в динамике, изменении, развитии;

повторные исследования бывают:

-Панельные – изучение одного и того же социального объекта с определенным интервалом времени по единой программе и методике.

-Лонгитюдные – повторное изучение одной и той же совокупности людей в течение ряда лет по единым или близким проблемам.

-Трендовые – повторные исследования без сохранения выборочной совокупности.

-Мониторинг – повторные исследования общественного мнения по различным проблемам.

Проблемная ситуация социологического исследования, процесс перевода проблемной ситуации в формулировку проблемы. Формулировка и обоснование проблемы исследования.

Непосредственным поводом к проведению социологического исследования служит проблемная ситуация, как реально возникшее противоречие в развитии социума. Проблемная ситуация состоит из двух компонентов – гносеологического аспекта и практического.

В гносеологическом плане проблемная ситуация – это противоречие между знанием потребностей людей в чем-то и незнанием способов реализовать эти потребности. Предметная сторона – это некоторое социальное противоречие, которое требует не только осознания, но и конкретных действий выхода из этих противоречий. Реальные противоречия создают социальную проблемную ситуацию.

Проблемная ситуация, возникающая в процессе практической деятельности, не всегда перерастает в научную проблему. Если проблемную ситуацию можно разрешить уже известными способами, то речь идет о практической проблеме.

Особенностью решения научных проблем является получение нового знания. Таким образом, решение научной проблемы представляет собой получение нового знания, создание научной модели объяснения социального явления.

Четкая формулировка проблемной ситуации на 60-70% предопределяет конечный успех. В основе проблемной ситуации лежит социальное противоречие, нерешенные вопросы. Неразрешенное противоречие, как и отсутствие знания, — это начальная точка научного исследования, разрешенное противоречие и полное знание — конечная.

После определения проблемной ситуации нужно сформулировать проблему. Проблема исследования представляет собой, так называемое состояние «знания о незнании» определенных сторон явления. Без правильной ее формулировки невозможно провести качественное исследование.

Формулировка и обоснование проблемы.

Разработка методологической части программы начинается с постановки проблемы. Социальной проблемой называют существующую в реальности, в окружающей нас жизни противоречивую ситуацию, носящую массовый характер и затрагивающую интересы больших социальных групп либо социальных институтов. Например, незнание причин увеличения безработицы или снижения жизненного уровня населения.

При формулировке проблемы исследования необходимо точно выразить проблемную ситуацию и в то же время не давать чрезмерно широких и абстрактных определений. Обычно первоначальная абстрактная проблема в определенный момент приобретает четкий, завершенный вид.

Браться за изучение нескольких проблем в рамках одного исследования нецелесообразно, поскольку это усложняет инструментарий и делает его излишне громоздким, что в свою очередь снижает качество собираемой информации и оперативность исследования (что ведет к старению социологических данных).

Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 372.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда.

Источник: stydopedya.ru

Программа социологического исследования: понятие, назначение, функции, структура

Программа социологического исследования — это изложение его цели и общей концепции, исходных гипотез вместе с логической последовательностью операций для их проверки.

- 1) в конкретности, то есть изучаются конкретно существующие или существовавшие люди, изучается реальная социальная действительность;

- 2) в системности, то есть социальная действительность рассматривается как реально функционирующая система, обладающая всеми признаками материальных систем, во взаимосвязи со средой.

- 3) в конкретно-историческом анализе, осуществляемом, как правило, на основе идеологической позиции (как научной, так и политической) исследователей.

Место и роль программы в социологическом исследовании. Социологическое исследование начинается с разработки его программы. От научной обоснованности этого документа в значительной мере зависят результаты исследования. Программа представляет собой теоретико-методологическую основу осуществляемых социологом процедур исследования (сбора, обработки и анализа информации) и включает:

- 4) определение проблемы, объекта и предмета исследования;

- 5)- предварительный системный анализ объекта исследования;

- 6) характеристику цели и задач исследования;

- 7) интерпретацию и операционализацию основных понятий;

- 8) формулирование рабочих гипотез;

- 9) определение стратегического плана исследования;

- 10) составление плана выборки;

- 11)- описание методов сбора данных;

- 12)- описание схемы анализа данных.

- 13) Иногда в программе выделяют теоретический (методологический) и методический (процедурный) разделы. К первому относят компоненты программы, которые начинаются с постановки проблемы и завершаются составлением плана выборки, ко второму- описание методов сбора, обработки и анализа данных.

Структурными компонентами плана социологического исследования выступают его этапы и различные по видам и форме научно-исследовательские и организационно-технические процедуры и операции.

Блок первый. В нем определяются порядок обсуждения и утверждения программ и методического инструментария исследования, формирование и подготовка группы сбора первичной информации; проведение пробного исследования, внесение коррективов по итогам пробного исследования в программу и инструментарий сбора первичной информации.

Блок второй. Фиксирует в плане все организационные и методические виды работ, обеспечивающие четкое проведение полевого исследования, то есть массовый или групповой сбор первичной социальной информации.

Блок третий. Охватывает совокупность операций, связанных с подготовкой первичной информации к обработке и собственно обработкой ее на компьютере. На этом этапе исследовательская группа взаимодействует с работниками вычислительного центра. Под контролем последних формируется массив информации, предназначенный для ввода в компьютер.

Блок четвертый, включает все виды работ, связанные с анализом результатов обработки полученных данных, подготовкой текстов предварительного и итогового отчетов, аналитической записки либо тематического сборника социальной статистики, выработкой практических рекомендаций, возможных, прогнозов.

Программа состоит из теоретического (методологического) и процедурного разделов.

Теоретический раздел включает в себя формулировку проблемы; определение объекта и предмета исследования; формулировка целей и задач; предварительный системный анализ объекта и предмета исследования; выдвижение основных гипотез.

Процедурный раздел включает в себя принципиальный план последовательности проверки основных гипотез; обоснование системы выборки; описание формирования выборочной совокупности; описание основных процедур сбора и анализа первичных данных; логические схемы обработки данных; инструментарий исследование (анкеты, карточки регистрации наблюдения, вопросник интервью и т.п.); рабочий план-график выполнения этапов исследования.

Источник: studwood.net

Тема 2 Структура и функции программы исследования Общая

Структура программы исследования • 1. Методологический раздел • 1. 1. Формулировка проблемы исследования. • 1. 2. Формулировка объекта и предмета исследования. • 1. 3. Формулировка цели и задач исследования. • 1. 4. Системный анализ объекта исследования. • 1. 5. Интерпретация понятий исследования. • 1. 6. Формулировка гипотез исследования.

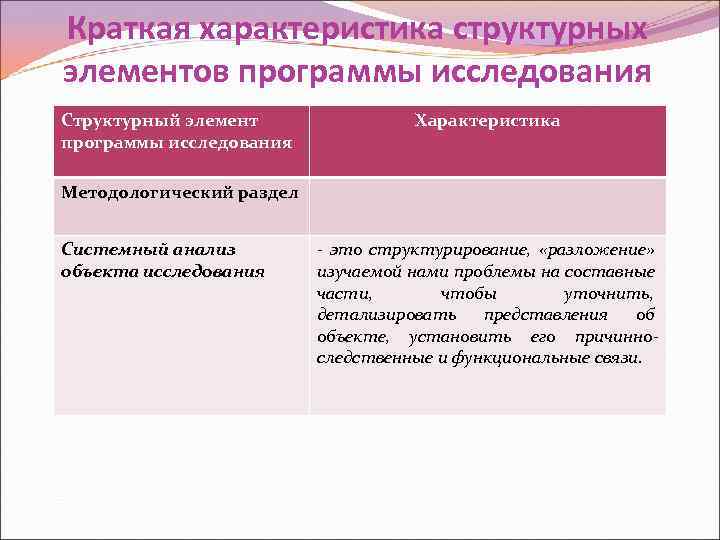

Краткая характеристика структурных элементов программы исследования Структурный элемент программы исследования Характеристика Методологический раздел Системный анализ объекта исследования — это структурирование, «разложение» изучаемой нами проблемы на составные части, чтобы уточнить, детализировать представления об объекте, установить его причинноследственные и функциональные связи.

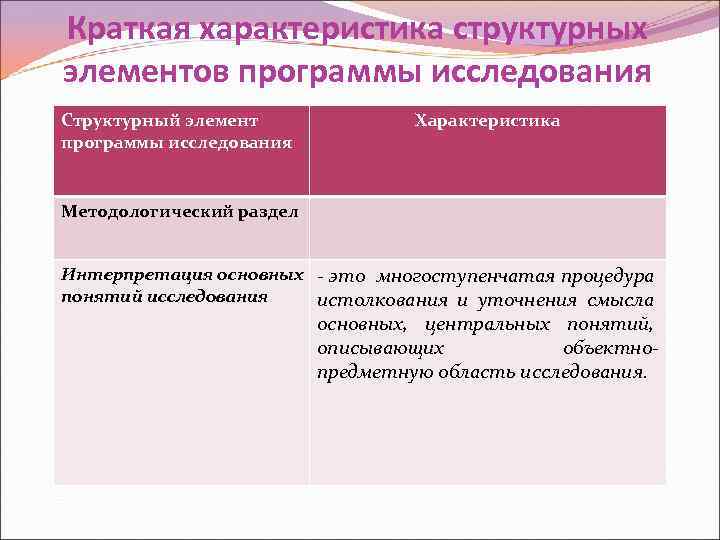

Краткая характеристика структурных элементов программы исследования Структурный элемент программы исследования Характеристика Методологический раздел Интерпретация основных — это многоступенчатая процедура понятий исследования истолкования и уточнения смысла основных, центральных понятий, описывающих объектнопредметную область исследования.

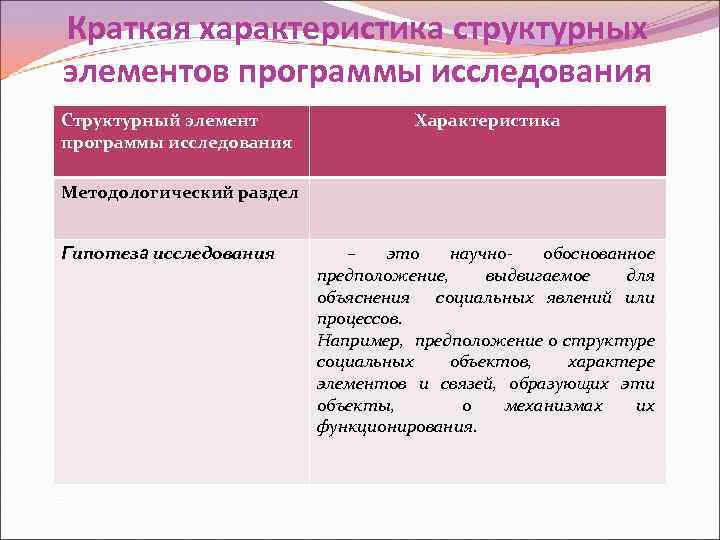

Краткая характеристика структурных элементов программы исследования Структурный элемент программы исследования Характеристика Методологический раздел Гипотеза исследования – это научнообоснованное предположение, выдвигаемое для объяснения социальных явлений или процессов. Например, предположение о структуре социальных объектов, характере элементов и связей, образующих эти объекты, о механизмах их функционирования.

Системный анализ объекта исследования Обязательной процедурой при разработке программы социологического исследования на этапе определения его объекта и предмета является системный анализ объекта исследования. Цель системного анализа – построение гипотетически развернутого описания социального объекта как системы, включающей комплекс внешних и внутренних элементов и связей.

Системный анализ объекта исследования предполагает структурирование, «разложение» изучаемой проблемы на составные части, для того, чтобы уточнить, детализировать представления о социальной реальности, явлениях или процессах. Социальный объект возможно рассматривать: — как часть целого, в котором внимание необходимо обращать на внешние связи и элементы; — как целое, состоящее из частей, в котором внимание исследователя обращается на внутренние связи и элементы.

Функции системного анализа объекта исследования 1. Выделение предмета исследования; 2. Выделение комплекса основных понятий – переменных; 3. Интерпретация выделенных переменных с помощью создания комплексной системы эмпирических индикаторов; 4. Выдвижение рабочих гипотез исследования.

Комплекс основных понятий исследования Переменная – это эмпирически интерпретируемое понятие, принимающее два или более значения. Например: социальный статус – положение человека в обществе; семейное положение – юридический семейный статус каждого отдельного лица относительно брачного права; удовлетворенность (высокая, средняя, низкая).

Эмпирический индикатор – это характеристики объекта исследования, доступные непосредственному количественному измерению, являющиеся числовой характеристикой переменной. Сумма эмпирических индексом индикаторов – является Построение системы индикаторов (индексов) завершает процедуру системного анализа объекта исследования, а его результатом является формулировка гипотез исследования.

Основные виды системного анализа объекта исследования 1. Структурный анализ 2. Функциональный анализ 3. Генетический анализ 4. Факторный анализ

Структурный анализ – структурирование объекта исследования, расчленение его на элементы.

Функциональный анализ – это выявление основных функций объекта исследования. Функция – это зависимость между различными социальными процессами, выражаемая в функциональной зависимости переменных.

Генетический анализ – выявление основных этапов развития объекта.

Факторный анализ – выявление основных факторов, воздействующих на объект.

Виды факторов, влияющих на объект исследования: 1 -я группа факторов 1. внешние 2. внутренние 2 -я группа факторов 1. общие 2. специфические 3 -я группа факторов 1. объективные – действуют независимо от желаний субъекта 2. субъективные – субъект определяет деятельность системы 4 -я группа факторов 1. прямые – результаты проявляются непосредственно 2. косвенные.

Причины проведения интерпретаций Причинами являются: проведения интерпретации 1. теоретическая направленность; 2. необходимость знания о теме исследования; 3. необходимость знания о способе сбора информации.

Процедура интерпретации понятий зависит: От вида исследования; От цели исследования; От степени разработанности основных понятий.

3 вида интерпретации понятий исследования: 1. теоретическая интерпретация понятий; 2. эмпирическая интерпретация понятий; 3. операционная интерпретация понятий.

1. Теоретическая интерпретация понятий определяет теоретической направленностью исследования. Теоретическая интерпретация – это описание основных понятий в научных терминах и категориях в соответствии с целью исследования. Смысл теоретической интерпретации понятий в устранении многозначности толкования основных понятий исследования.

Этапы процесса теоретической интерпретации: 1. Выделение переменных — базовых понятий исследуемых явлений, реальности или процесса. 2. Вычленение понятий меньшей степени общности, установление их связи с переменными. 3. Формирование единой и целостной непротиворечивой системы эмпирических индикаторов, отражающей существо предмета исследования.

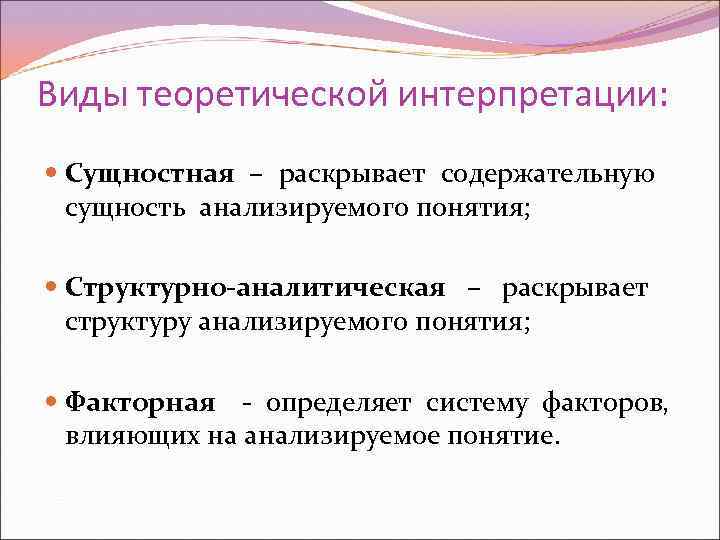

Виды теоретической интерпретации: Сущностная – раскрывает содержательную сущность анализируемого понятия; Структурно-аналитическая – раскрывает структуру анализируемого понятия; Факторная — определяет систему факторов, влияющих на анализируемое понятие.

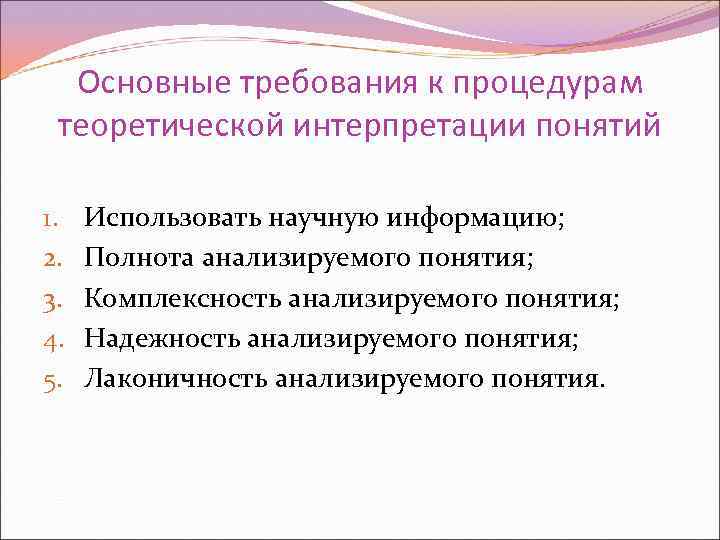

Основные требования к процедурам теоретической интерпретации понятий 1. 2. 3. 4. 5. Использовать научную информацию; Полнота анализируемого понятия; Комплексность анализируемого понятия; Надежность анализируемого понятия; Лаконичность анализируемого понятия.

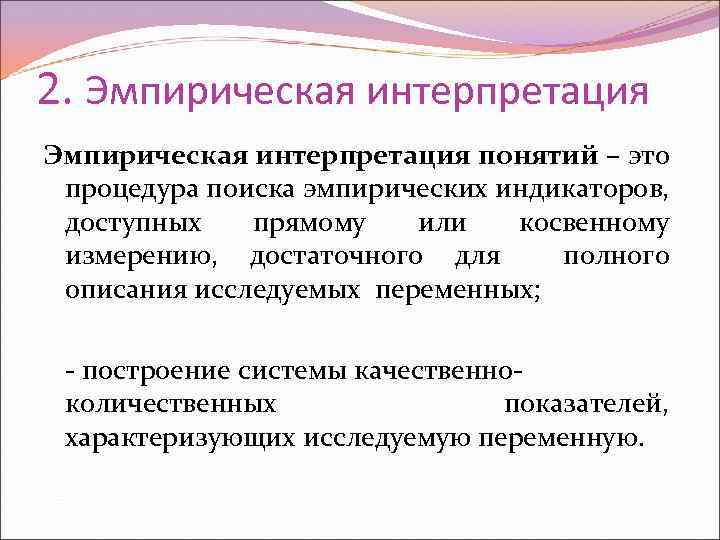

2. Эмпирическая интерпретация понятий – это процедура поиска эмпирических индикаторов, доступных прямому или косвенному измерению, достаточного для полного описания исследуемых переменных; — построение системы качественноколичественных показателей, характеризующих исследуемую переменную.

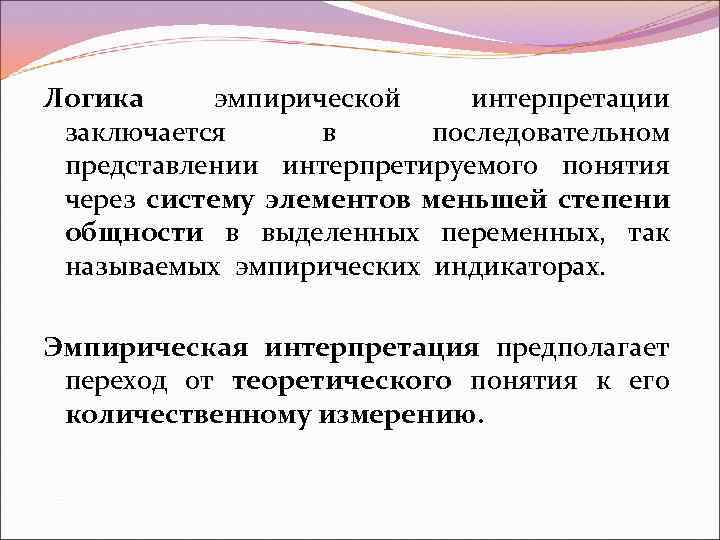

Логика эмпирической интерпретации заключается в последовательном представлении интерпретируемого понятия через систему элементов меньшей степени общности в выделенных переменных, так называемых эмпирических индикаторах. Эмпирическая интерпретация предполагает переход от теоретического понятия к его количественному измерению.

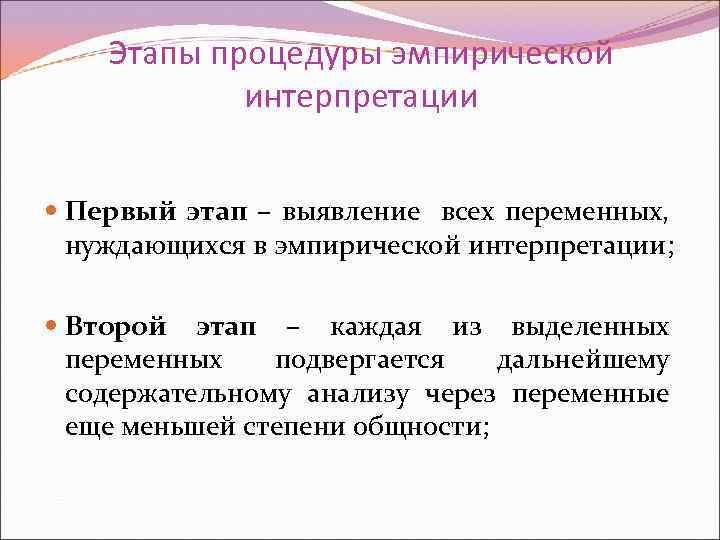

Этапы процедуры эмпирической интерпретации Первый этап – выявление всех переменных, нуждающихся в эмпирической интерпретации; Второй этап – каждая из выделенных переменных подвергается дальнейшему содержательному анализу через переменные еще меньшей степени общности;

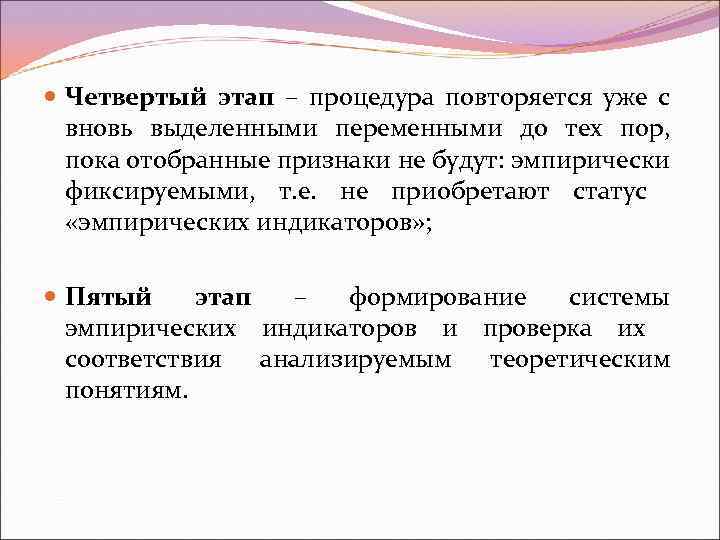

Четвертый этап – процедура повторяется уже с вновь выделенными переменными до тех пор, пока отобранные признаки не будут: эмпирически фиксируемыми, т. е. не приобретают статус «эмпирических индикаторов» ; Пятый этап – формирование системы эмпирических индикаторов и проверка их соответствия анализируемым теоретическим понятиям.

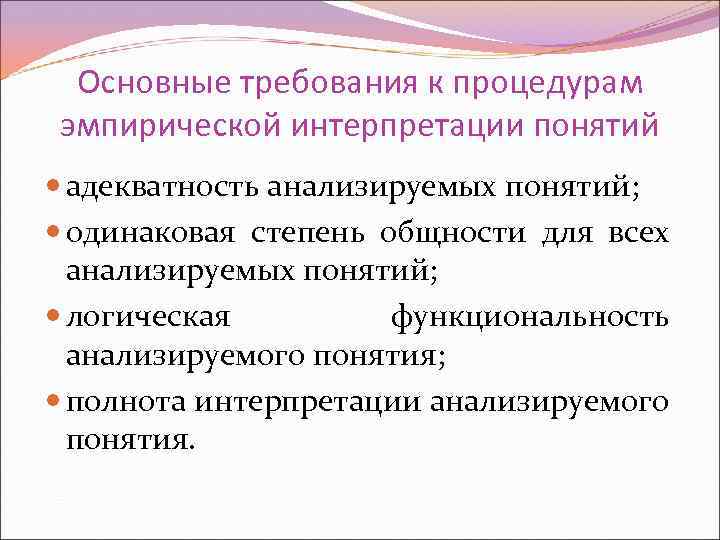

Основные требования к процедурам эмпирической интерпретации понятий адекватность анализируемых понятий; одинаковая степень общности для всех анализируемых понятий; логическая функциональность анализируемого понятия; полнота интерпретации анализируемого понятия.

Виды эмпирической интерпретации понятий 1. Прямая; 1. Косвенная.

3. Операциональная интерпретация – это процедура установления операций, с помощью которых могут быть произведена регистрация эмпирического индикатора.

Процедуры реализации операциональной интерпретации 1. Выбор или построение наиболее подходящей шкалы измерения для выявленных эмпирических индикаторов. 2. Выбор оптимальных методов сбора первичной эмпирической информации; 3. Выбор оптимальных методов анализа информации.

Основные требования к процедурам операциональной интерпретации понятий 1. Надежность; 2. Достаточность.

Заключение Рассматривая три вида интерпретации в единстве, необходимо отметить, что они представляют собой три уровня эмпирического исследования – методологии, методики и техники. Теоретическая интерпретация – это уровень методологии, выстраиваемый с помощью анализа теоретических понятий, объединяя их в единую, целостную концепцию.

Эмпирическая интерпретация – это методика, так как она обеспечивает переход от теоретических понятий к практике их измерения с помощью показателей и индикаторов. Операциональная интерпретация – это техника исследования, представляющая собой совокупность технических процедур сбора и анализа информации.

Источник: present5.com