В закладки

Разместил пособие

GeneHurlbu

Эксперт по предмету «Стратегический менеджмент»

Поделись лекцией и получи скидку 30% на платформе Автор24

Заполни поля и прикрепи лекцию. Мы вышлем промокод со скидкой тебе на почту

Твоя лекция отправлена! Жди скидку на почте. Есть еще материалы? Загрузи прямо сейчас

Загрузить еще лекции

Поделись лекцией и получи промокод на скидку 30% на платформе Автор24

Заполни поля и прикрепи лекцию. Мы вышлем промокод со скидкой тебе на почту

Твоя лекция отправлена! Жди скидку на почте. Есть еще материалы? Загрузи прямо сейчас

Источник: spravochnick.ru

CATBACK.RU

Стратегический анализ. Методы стратегического анализа

Стратегический анализ — это средство преобразования базы данных, полученных в результате анализа среды, в стратегический план организации. К инструментам стратегического анализа относятся формальные модели, количественные методы, анализ, учитывающий специфику организации.

лекция стратегический анализ

Стратегический анализ может быть разделен на два основных этапа:

1. сравнение намеченных фирмой ориентиров и реальных возможностей, предлагаемых средой, анализ разрыва между ними;

2. анализ возможных вариантов будущего фирмы, определение стратегических альтернатив.

Когда стратегические альтернативы определены, фирма ступает к завершающему этапу разработки стратегии — выбору определенного варианта стратегии и подготовке стратегического плана.

Анализ разрыва

Анализ разрыва — простой, но эффективный метод стратегического менеджмента и анализа. Его цель — определить, существует ли разрыв между целями фирмы и ее возможностями и, если да, установить, как «заполнить» его.

Алгоритм анализа разрыва:

• определение основного интереса фирмы, выраженного в терминах стратегического планирования (например, в увеличении числа продаж);

• выяснение реальных возможностей фирмы с точки зрения текущего состояния среды и предполагаемого будущего состояния (через 3, 5 лет);

• определение конкретных показателей стратегического плана, соответствующих основному интересу фирмы;

• установление разницы между показателями стратегического плана и возможностями, диктуемыми реальным положением фирмы;

• разработка специальных программ и способов действий необходимых для заполнения разрыва.

Другой способ применения анализа разрыва — это определения разницы между наиболее высокими ожиданиями и самыми скромными прогнозами. Например, если высшее руководство рассчитывает на реальную ставку оборота на вложенный капитал в 20%,но анализ показывает, что наиболее реалистичной величиной будет 15%, требуются обсуждение и принятие мер по заполнению разрыва 5%.

Заполнение можно произвести несколькими способами, например:

• за счет роста производительности и достижения желаемых 20%;

Стратегический анализ: от потребности к ценности, продуктам и сервисам

• за счет отказа от более амбициозных планов в пользу 15%;

Следующие методы стратегического анализа обычно применяются для определения стратегических альтернатив, возможных вариантов стратегического плана.

Анализ динамики издержек и кривая опыта

Одна из классических моделей стратегий разработана в 1926 году. Она связывает определение стратегии с достижением преимущества в издержках.

Снижение затрат при увеличении объема производства обусловлено комбинацией следующих факторов:

1. преимущества в технологии, возникающие с расширением производства;

2. обучение на опыте наиболее эффективным способом организации производства;

3. эффект экономии на масштабе.

В соответствии с кривой опыта основным направлением стратегии фирмы должно стать завоевание наибольшей доли рынка, поскольку именно у крупнейшего из конкурентов появляются возможности достижения самых низких единичных издержек и, следовательно, самых высоких прибылей.

Применение кривой опыта возможно в отраслях материального производства.

В современных условиях достижение лидерства в издержках необязательно связано с увеличением масштабов производства. Нынешнее высокотехнологичное оборудование рассчитано не только на крупные производства, но и на небольшие. Сегодня даже маленькая фирма может использовать компьютеры, модульное оборудование, которые обеспечивают высокую производительность и возможности перестройки для решения различных специфических задач. Главным недостатком модели являются учет только одной из внутренних проблем организации и невнимание к внешней среде (в первую очередь к потребностям покупателей).

Анализ динамики рынка, модель жизненного цикла

В основе анализа динамики рынка данного продукта лежит известная модель жизненного цикла товара, которая является аналогией жизненного цикла биологического существа.

Жизнь товара на рынке разделяется на несколько основных этапов, каждому из которых соответствует свой уровень сбыта и другие маркетинговые характеристики:

- рождение и внедрение на рынок — небольшой сбыт и стратегия, ориентированная на рост;

- стадия роста — существенное увеличение сбыта и стратегия быстрого роста;

- стадия зрелости — устойчивый сбыт и стратегия, ориентированная на стабильность;

- стадия насыщения рынка и упадка — снижение сбыта и стратегия сокращения.

Цель модели жизненного цикла — правильно определить стратегию бизнеса для каждого этапа жизнедеятельности товара на рынке. Существует большое количество модификаций жизненных циклов в зависимости от типов товаров. Тем не менее нельзя слишком тесно привязывать стратегию к модели жизненного цикла.

Модели «кривой опыта» и «жизненного цикла» являются наиболее простыми методами стратегического анализа, поскольку связывают разработку стратегии лишь с одним из факторов деятельности фирмы. Описанные далее методы имеют более комплексный характер, идут по пути увязки различных компонентов внутренней и внешней среды организации.

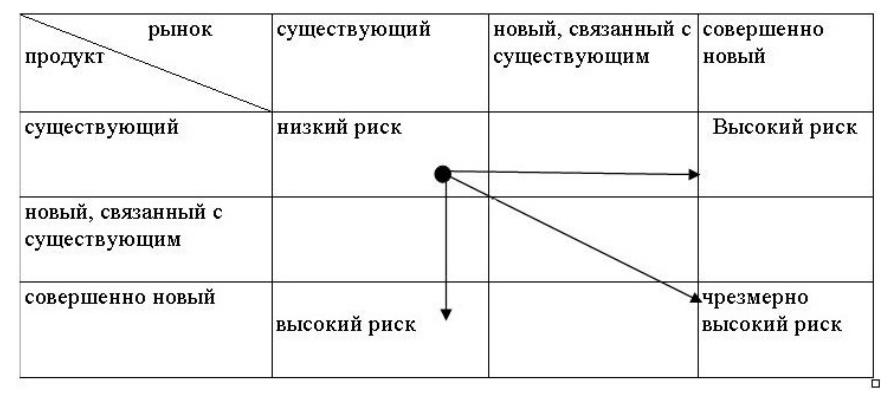

Модель «продукт — рынок»

Предложена А.Дж. Стейнером в 1975 г. Представляет собой матрицу, включающую классификацию рынков и классификацию продуктов на существующие, новые, но связанные с существующими, и совершенно новые продукты.

Рис. 1. Матрица «рынок-продукт»

Матрица показывает уровни риска и соответственно степень вероятности успеха при различных сочетаниях «рынок-продукт». Модель используется для:

1. определения вероятности успешной деятельности при выборе того или иного вида бизнеса;

2. выбора между различными видами бизнеса, в том числе при определении соотношения инвестиций для разных деловых единиц, то есть при формировании портфеля ценных бумаг фирмы.

Портфельные модели анализа стратегии

Портфельные модели определяют настоящее и будущее положение бизнеса с точки зрения привлекательности рынка и способности бизнеса конкурировать внутри него. Первоначальной, классической портфельной моделью является матрица БКГ (Бостонской консультационной группы).

Матрица указывает на четыре основные позиции бизнеса:

1. высококонкурентный бизнес на быстрорастущих рынках — идеальное положение «звезда»;

2. высококонкурентный бизнес на зрелых, насыщенных, подверженных застою рынках (приносящие устойчивые прибыли «дойные коровы», или «денежные мешки») — хороший источник наличности для фирмы;

3. не имеющие хороших конкурентных позиций, но действующие на перспективных рынках «знаки вопроса», чье будущее неопределенно;

О сочетание слабых конкурентных позиций с рынками, находящимися в состоянии застоя, — «собаки» — отверженные мира бизнеса.

Модель БКГ используется:

— для определения взаимосвязанных заключений о позиции деловой единицы (бизнеса), входящей в состав организации, и ее стратегических перспективах;

— при помощи матрицы БКГ фирма формирует состав своего портфеля (то есть определяет сочетания вложений капитала в различные отрасли, различные деловые единицы).

В рамках матрицы БКГ могут быть предложены варианты стратегий:

1. Рост и увеличение доли рынка — превращение «знака вопроса» в «звезду» (агрессивные «знаки вопроса» иногда называют «дикими кошками»).

2. Сохранение доли рынка — стратегия для «дойных коров», доходы которых важны для растущих видов бизнеса и финансовых инноваций.

3. «Сбор урожая», то есть получение краткосрочной доли прибыли в максимально возможных размерах, даже за счет сокращения доли рынка — стратегия для слабых «коров», лишенных будущего, неудачливых «знаков вопроса» и «собак».

4. Ликвидация бизнеса или отказ от него и использование полученных вследствие этого средств в других отраслях — стратегия для «собак» и «знаков вопроса», не имеющих больше возможностей инвестировать для улучшения своих позиций.

Модель БКГ имеет следующие преимущества и недостатки:

— модель используется для исследования взаимосвязи между деловыми единицами, входящими в организацию, а также их долгосрочных целей;

— модель может быть основой для анализа разных стадий развития деловой единицы (бизнеса);

— представляет собой простой, доступный для понимания подход к организации делового портфеля организации (портфеля ценных бумаг).

— не всегда правильно оценивает возможности бизнеса. Для единицы, определенной как «собака», может порекомендовать уход с рынка, в то время как внешние и внутренние изменения в состоянии изменить позицию бизнеса. Так, мелкое фермерское хозяйство, поставляющее овощную продукцию, в 70-е годы могло быть оценено как «собака», но уже к 90-м годам ухудшение экологической обстановки и особое отношение к «чистым» продуктам создали новые перспективы для этого бизнеса;

— чрезмерно сосредоточена на потоках наличности, в то время как для организации не менее важным показателем является эффективность инвестиций. Нацелена на суперрост и оставляет без внимания возможности оздоровления бизнеса, применение лучших методов управления.

Более сложным вариантом портфельной модели является многофакторная матрица Маккинзи компании, разрабатывающей ее по заказу «Дженерал Электрик».

Оценка многопрофильной портфельной модели:

• ее преимуществом по сравнению с простой портфельной моделью является учет наибольшего количества значимых факторов внутренней и внешней среды фирмы;

• в применении данной модели существуют ограничения, к которым можно отнести отсутствие конкретных рекомендаций по поведению на том или другом рынке, а также возможность субъективной, искаженной оценки фирмой своей позиции.

Источник — И.А.ПОДЕЛИНСКАЯ, М.В. БЯНКИН СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. — 55 с.

Источник: www.catback.ru

3.4. Стратегический анализ и разработка вариантов стратегий

Стратегический анализ – это процесс преобразования базы данных анализа среды в проекты стратегических решений. Стратегический анализ может быть разделен на два основных этапа:

сравнение намеченных ориентиров и реальных возможностей, анализ разрыва между ними;

проектирование возможных вариантов будущего, определение стратегических альтернатив.

Основными инструментами стратегического анализа являются различные методы и формальные модели. Таких методов и моделей много. А так как стратегическое планирование – новое направление науки, их будет еще больше. Перечислим некоторые из существующих.

1. Метод «Анализ разрывов». Является одним из простых. Его цель – определить, существует ли разрыв между задачами (планами) организации и возможностями их решения, и, если он существует, как его заполнить.

2. Модель «Анализ динамики рынка, модель жизненного цикла товара» (ЖЦТ). Цель – определить стратегию бизнеса для каждого этапа ЖЦТ.

3. Модель «Продукт – рынок». Представляет собой матрицу, включающую классификацию рынков и классификацию продуктов (существующих, новых, но связанных с существующими, и совершенно новых). Матрица показывает уровни риска и степень вероятности успеха при различных сочетаниях «продукт – рынок».

4. Портфельные модели стратегии. Определяют настоящее и будущее положение бизнеса с точки зрения привлекательности рынка и способности предприятия конкурировать внутри него. Есть целый ряд портфельных моделей: матрица Бостонской консультативной группы (матрица БКГ), многофакторная матрица «Мак-Кинси», комплексный деловой анализ ПИМС (РIМS).

Существует целый ряд других методов и моделей обработки информации, используемых для определения (обоснования) вариантов стратегии развития. Рассмотренные методы анализа не являются универсальными. Каждый из методов стратегического анализа имеет свою эффективную область применения, т. е. свой объект (или объекты) анализа.

3.5. Формирование стратегии

При формировании стратегии важны не только результаты использования методов, но также необходимо фундаментальное стратегическое мышление. Процесс формирования стратегии должен предусматривать решение следующих задач:

формирование общей стратегии;

формирование конкурентной стратегии;

определение функциональных стратегий предприятия.

1. Общая стратегия предприятия. Формируется высшим руководством. При этом должны быть отобраны и развернуты основные элементы общей стратегии предприятия, определено место каждого подразделения предприятия в решении общих задач.

Принято выделять три типа общих стратегий: стратегия стабильности, стратегия роста, стратегия сокращения.

Стратегия стабильности – ставка на существующие направления деятельности и их поддержка.

Стратегия роста и (или) развития – увеличение (рост) организации (часто через проникновение и захват новых рынков), которое может осуществляться путем поглощения конкурирующих организаций (приобретением контрольного пакета акций), путем слияния на равных правах в рамках единой организации, путем создания совместного предприятия (СП).

Стратегия сокращения применяется в таких условиях, когда выживание предприятия находится под угрозой. При этом возможны следующие варианты:

отказ от производства нерентабельной продукции, сокращение излишков рабочей силы, ликвидация отдельных неэффективных каналов сбыта и т. д.;

отказ от отдельных видов деятельности путем продажи структурных единиц, превращение их в отдельно работающее предприятие;

ликвидация предприятия, продажа его активов.

2. Конкурентная стратегия. Направлена на достижение конкурентных преимуществ. Известны три вида конкурентной стратегии:

преимущество в размере издержек на производство;

дифференциация (создание продукта или услуги с уникальными свойствами);

фокусирование (сосредоточение реализации продукции на одном из сегментов рынка).

3. Функциональная стратегия. Разрабатываются действия для каждого функционального направления деятельности предприятия. Возможны следующие функциональные стратегии:

стратегия разработки и создания новых видов продукции;

производственная стратегия (стратегия развития производственных мощностей, снижения издержек и т. д.);

маркетинговая стратегия (определение наиболее подходящих видов продукции, выбор рынков, каналов сбыта, стимулирование сбыта, ценовая политика);

финансовая стратегия (прогнозирование финансовых показателей, оценка инвестиционных проектов, распределение финансовых ресурсов);

стратегия управления персоналом (повышение привлекательности труда, оптимизация численности и т. д.).

Когда стратегия сформирована, руководство предприятия определяет политику, которая превращает разработанную стратегию в подробную декларацию направлений деятельности.

Конечный стратегический план включает:

видение (миссию) и общие цели;

общую, конкурентную и функциональные стратегии;

декларацию направлений действий.

При формировании общей стратегии предприятия важное значение имеет организация стратегического планирования.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что эффективность стратегического планирования в определяющей мере зависит от его организации. За исключением крупных транснациональных компаний, для разработки стратегических планов на предприятиях не создаются специальные подразделения. Стратегическое планирование органически вписывается в существующую систему управления предприятиями. Выработка стратегических целей является функцией линейных руководителей высшего уровня управления, а не плановых служб. В свою очередь, плановые службы выполняют свои функции:

являются катализаторами выработки стратегической ориентации линейных руководителей;

оказывают им методическую помощь;

выполняют при необходимости роль штаба.

В последние годы во многих крупных компаниях (корпорациях) стратегическое планирование децентрализуется. Это происходит следующим образом. Весь круг деятельности компании делится на сегменты. Стратегические полномочия передаются руководителям сегментов. Осуществляется частичная децентрализация плановой службы.

Формируется стратегический хозяйственный центр (СХЦ) на уровне подразделения, который и занимается разработкой и реализацией собственных стратегических планов. В СХЦ объединяются научно-производственные единицы по таким признакам, как:

общность рынка сбыта;

однотипность, взаимозаменяемость продукции;

полнота всех ресурсов для разработки изделия и т. д.

Руководство СХЦ возлагается на руководителя того уровня организационной иерархии, которому подчинены входящие в СХЦ подразделения. В рамках крупных компаний таких СХЦ может быть несколько десятков. Так, например, в американской компании Дженерал электрик их более сорока. Эффективность такой организации стратегического планирования зависит:

от организации взаимосвязи стратегических хозяйственных центров на корпоративном уровне, взаимодействия стратегий, правильного распределения ресурсов;

от четкого соблюдения технологии разработки стратегических планов в каждом СХЦ.

СХЦ могут создаваться в крупных международных корпорациях. А как быть со средним предприятием национального уровня, например, в России? Без стратегического планирования работать нельзя. Здесь должна и может применяться обычная схема стратегического планирования. Центральная плановая служба (типа планово-экономического отдела (ПЭО)) – катализатор в разработке стратегии.

Высшее руководство осуществляет разработку стратегии предприятия и принимает основные решения по стратегическому планированию, а центральная плановая служба (ПЭО) может выполнять функции штаба по разработке общей стратегии. Разработкой конкурентной стратегии, а также функциональных стратегий занимаются функциональные службы под методическим руководством ПЭО.

Источник: studfile.net