Пересечение кривых АD и АS определяет равновесный объем выпуска и уровень цен в экономике. Пересечение краткосрочной кривой AS с кривой ADпоказывает, что экономика находится в состоянии краткосрочного равновесия. Экономическая система находится в состоянии долгосрочного равновесия только в точке пересечения кривой ADи долгосрочной кривой AS. На сколько во время установления равновесия увеличатся цены, зависит от эластичности спроса. Чем выше эластичность спроса, тем выше темп инфляции.

В ряде случаев, когда совокупный спрос практически неэластичен, экономика страны может попасть в инфляционную ловушку, т.е. ситуацию, при которой внутренние рыночные силы способны привести экономику к состоянию устойчивого долгосрочного равновесия, при котором цены практически стабилизируются. Сдвиг кривой АS не ведет к росту цен, и для восстановления долгосрочного равновесия необходимо вмешательство государства.

В случае если нарушение равновесия вызвано сокращением совокупного спроса (АD),при не эластичности совокупного спроса может возникнуть дефляционная ловушка, когда уровень цен падает на фоне низкой занятости. В этой ситуации государство направляет свои усилия на стимулирование совокупного спроса и возвращает его в равновесное состояние.

Производственная программа предприятия

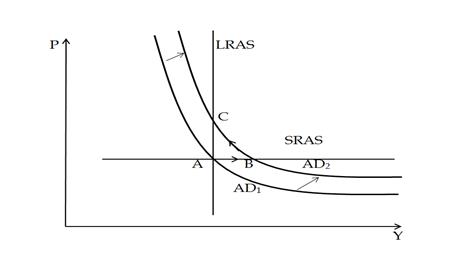

При нарушении равновесия в экономике, близкой к полной занятости, например, в результате изменения совокупного спроса, вслед за непосредственной реакцией и установлением краткосрочного равновесия продолжается увеличениек состоянию устойчивого долгосрочного равновесия. Этот переход осуществляется через корректировку цен (рис. 3.4).

Рис. 3.4 — Макроэкономическое равновесие в модели AD—AS

Корректировка цен в ответ на колебание АD происходит постепенно, тогда как приспособление объема выпуска и занятости к новым условиям осуществляется гораздо быстрее. Эмпирические факты подтверждают, что независимо от причин, вызвавших изменения совокупного спроса и отклонения от исходного равновесия, в долгосрочном периоде экономика путем саморегуляции возвращается к уровню потенциала, заданного имеющимся количеством факторов производства и технологий.

Резкие изменения совокупного спроса и предложения – шоки – приводят к отклонению от объема выпуска и занятости от потенциального уровня. Шоки со стороны спроса могут возникать, например, вследствие резкого изменения предложения денег или скорости их обращения, резких колебаний инвестиционного спроса и т. д. Шоки предложения могут быть связаны с резкими скачками цен на ресурсы (например, нефтяной шок), со стихийными бедствиями, приводящими к утрате части экономического потенциала, усилением активности профсоюзов, изменением в законодательстве и т. д.

С помощью модели АD—AS можно оценить воздействие шоков на экономику, а также последствия стабилизационной политики государства, направленной на смягчение колебаний, вызванных шоками, и восстановление равновесного объема производства и занятости на прежнем уровне. Стабилизационная политика — это «точечная настройка» совокупного спроса для того, чтобы не допускать ни его недостаточности по сравнению с потенциальным ВНП (таким образом предотвращая потери в выпуске и безработицу), ни его избыточности (предотвращая инфляцию).

АГБК Понятие и измерители производственной программы организации Ковалева Н.А.

Нерегулируемая экономика проходит через периоды депрессий и бумов. Государство обычно пытается сгладить эти колебания путем стимулирования совокупного спроса, когда экономика находится в условиях спада и депрессии, и его сокращения, когда экономика «перегрета».

В значительной степени неточность расчета времени и объема государственного вмешательства обусловлена институциональными и поведенческими факторами. Если государство не преуспело в сглаживании колебаний делового цикла, его часто обвиняют в проведении политики «стоп–вперед», т. е. в осуществлении вливания в экономику на подъеме, которая из-за этого «перегревается», и соответственно в изъятии ресурсов в неподходящее время и усугублении ее спада.

Дата добавления: 2016-09-26 ; просмотров: 1559 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

Разработка стабилизационной программы

В стабилизационную программу должен входить комплекс мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности предприятия. Сроки ее осуществления для предприятия, находящегося в зоне «ближнего» банкротства, крайне ограничены, так как резервных фондов у него уже, как правило, нет.

При переходе предприятия в кризисное состояние в краткосрочном аспекте критерием становится максимизация, или экономия денежных средств. При этом максимизация денежных средств может и должна осуществляться мерами, не приемлемыми с позиций обычного управления. Антикризисное управление допускает любые потери (в том числе и будущие), ценой которых можно добиться восстановления платежеспособности предприятия сегодня.[26]

Сущность стабилизационной программы заключается в маневре денежными средствами для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением. Маневр осуществляется как уже полученными и материализованными в активах предприятия средствами, так и теми, что могут быть получены, если предприятие переживет кризис.

Заполнение «кризисной ямы» может быть осуществлено и увеличением поступления денежных средств (максимизацией), и уменьшением текущей потребности в оборотных средствах (экономией). Увеличение денежных средств основано на переводе активов предприятия в денежную форму. Продажа дебиторской задолженности очевидна и предпринимается в настоящее время многими предприятиями.

Продажа запасов готовой продукции сложнее, — во-первых, предполагает продажу с убытками, а во-вторых, ведет к осложнениям с налоговыми органами. Однако, как уже отмечалось, суть стабилизационной программы заключается в маневре денежными средствами. Убытки в данном случае представляют собой жертвование частью полученных в прошлом денежных средств, а проблемы с уплатой налогов при такой реализации закрываются уменьшением возможных будущих поступлений.

Уменьшение текущих финансовых потребностей. На практике оно осуществимо только через те или иные формы реструктуризации долговых обязательств, что зависит от доброй воли кредиторов предприятия. Сама по себе реструктуризация долгов не является специфическим инструментом антикризисного управления, так как может применяться и при относительно благополучном состоянии предприятия-должника. Однако кризисная ситуация, с одной стороны, несколько облегчает реструктуризацию долгов, с другой — оправдывает такие формы антикризисного управления, которые в нормальном состоянии неудовлетворительны.

Выкуп долговых обязательств с дисконтом — одна из наиболее желательных мер. Кризисное состояние предприятия-должника обесценивает его долги, поэтому и возникает возможность выкупить их со значительным дисконтом. Тонкость данного решения в рамках стабилизационной программы заключается в условиях, на которых можно провести выкуп.

Анализ опыта российских предприятий, находящихся в тяжелом финансовом состоянии, показывает, что большая их часть имеет похожую структуру текущих обязательств, в частности:

— обязательства по расчетам с разными дебиторами и кредиторами — 60,4 %;

— обязательства по налогам и отчислениям — 11,6 %.

Важнейшей задачей финансового оздоровления является минимизация текущих затрат, прежде всего коммунальных платежей. Данные меры направлены на сокращение потоков обязательств и дефицита денежных средств.

Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию кредиторской задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут предусматривать следующие процедуры:

— отсрочки и рассрочки платежей;

— зачет взаимных платежных требований (взаимозачет);

— переоформление задолженности в виде займа;

— продажу долговых обязательств;

— перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные.

Разработка стратегии и программы действий. Разработка стратегии и программы действий по ее осуществлению означает переход от реактивной формы управления (принятие управленческих решений как реакция на текущие проблемы, на полученные отрицательные результаты — «плестись в хвосте событий») к управлению на основе анализа и прогноза. Выработка стратегии осуществляется на основе прогнозов развития рынков выпускаемой продукции, оценки потенциальных рисков, анализа финансово-хозяйственного состояния и эффективности управления, анализа сильных и слабых сторон предприятия.

Стратегия предприятия включает в себя:

1. Стратегию поведения на рынке (выбор районов влияния, занимаемая доля рынка, группы потребителей, выбор стратегии деятельности — конкуренция, расширение рынка; ценовая стратегия — лидерство по издержкам, дифференциация, ниша и т. д.).

2. В соответствии со стратегией рыночного поведения определяется система действий (или политик):

— кадровая и управление персоналом;

— разрабатывается программа мер, обеспечивающих ее осуществление.

3. В соответствии с основными направлениями деятельности и избранной стратегией определяется, как должна быть изменена организационно-управленческая структура. При разработке стратегии и программы действий уточняются цели и пути их достижения, делаются более глубокий анализ и более тщательная оценка эффективности и степени риска мероприятий.[27]

Информация о работе «Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО «Веста»)»

Раздел: Финансовые науки

Количество знаков с пробелами: 107389

Количество таблиц: 14

Количество изображений: 13

Источник: kazedu.com

СЗПК: Новый инструмент поощрения инвестиций в России

1 апреля был опубликован новый закон о защите и поощрении капиталовложений. Его главное нововведение – стабилизационная оговорка. Инвесторы получают возможность реализовывать инвестиционные проекты, основываясь на гарантии государства не применять акты, которые могут ухудшить их положение. Об основных нюансах нового инструмента поддержки инвестиций рассказали советник Олег Ушаков и младший юрист Дмитрий Кабанов из практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

История вопроса

Уже в июле 2020 года должен быть запущен национальный план восстановления экономики. На момент подготовки статьи его текст не был опубликован, однако исходя из проекта плана, а также заявлений, сделанных чиновниками, теме инвестиций отводится серьезная роль.

Тема на слуху уже не первый год. В марте 2018 года Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству совместно с Банком России разработать план действий по ускорению темпов роста инвестиций и их доли в валовом внутреннем продукте. В том же году Минфин России разработал и направил в РСПП проект закона «О защите и поощрении капиталовложений в России».

В октябре 2018 года министр финансов РФ А.Г. Силуанов анонсировал проект закона на совещании глав регионов в Казани. Предполагалось, что принятие такого закона улучшит инвестиционный климат и придаст импульс развитию экономики страны.

В докладе бизнес-омбудсмена Президенту говорилось о необходимости данного закона: «согласно закону «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», принятому еще в 1998 году, права субъектов инвестиционной деятельности, с которыми заключаются госконтракты, являются стабильными и сохраняют свою силу на весь срок их действия. Но де-факто стабильных условий инвестор не получает. В инвестиционных соглашениях предполагается, что бюджет выступит в качестве гаранта: если условия будут нарушены, бюджет компенсирует инвесторам ущерб от изменения условий».

Позднее, в сентябре 2019 года вице-премьер Д. Козак представил свой проект закона «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России», довольно сильно отличающийся от законопроекта Минфина России.

Спустя примерно месяц после внесения в Государственную Думу в первом чтении была принята минфиновская версия законопроекта, получившего наименование «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Однако после этого законопроект опять «увяз» в обсуждениях, поскольку многих не устраивал предмет его регулирования (в частности, законопроект серьезно затрагивал концессионные соглашения и соглашения ГЧП/МЧП, унифицировал формы государственной поддержки и т.д.).

В результате была принята компромиссная версия закона. Однако его опубликование 1 апреля текущего года на фоне разгоревшейся пандемии осталось во многом незамеченным. И вот теперь тема инвестиций вновь на повестке дня, правда, уже в несколько иных обстоятельствах.

Стабилизационная оговорка – основной предмет нового закона

Какие же меры поддержки инвестиций предусмотрены новым законом?

Основная новелла заключается в следующем: между организацией, реализующей инвестиционный проект (ОРП), с одной стороны, и одним или несколькими публично-правовыми образованиями, с другой стороны, может быть заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), в соответствии с которым публичная сторона гарантирует частной стороне неприменение актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта (стабилизационная оговорка).

Так, например, если основная ставка налога на прибыль на дату заключения СЗПК составляет 20%, то даже в случае ее повышения в отношении всех налогоплательщиков для ОРП она все равно останется на уровне 20% (в отношении прибыли, генерируемой инвестиционным проектом).

Не подлежат применению также акты, которые увеличивают сроки или количество процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

Каждое публично-правовое образование отвечает за неприменение «своих» актов: Российская Федерация – за федеральные, субъекты РФ – за региональные, муниципалитеты – за местные.

В данном случае важно понимать, что СЗПК – это не договор о совместном с государством ведении бизнеса, это, прежде всего, стабилизация законодательства. Как будет показано ниже, инвестор должен быть заинтересованным в реализации инвестиционного проекта и без такой стабилизации; однако если она предоставляется, это, безусловно, будет в помощь.

Требования к ОРП

В качестве ОРП может выступать любое российское юридическое лицо, в том числе проектная компания (за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий). При этом под проектной компанией понимается такая ОРП, которая была специально создана для реализации инвестиционного проекта и которая соответствует совокупности следующих требований:

а) в уставе организации содержится положение о том, что предметом ее деятельности является реализация инвестиционного проекта;

б) не менее 90 процентов всей выручки организации составляет выручка, полученная организацией от реализации инвестиционного проекта.

Таким образом, например, для целей «стабилизации» налога на прибыль инвесторы могут либо создать отдельную проектную компанию, либо вести отдельный учет прибыли, поступающей от инвестиционного проекта.

Иностранные инвесторы могут участвовать в СЗПК только через участие в капитале российского юридического лица.

Требования к инвестиционным проектам

Закон предусматривает, что инвестиционный проект должен считаться новым. Для этого должно соблюдаться одно из следующих условий:

- ОРП приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) до дня вступления в силу закона, но не ранее 7 мая 2018 года и подала заявление о реализации такого проекта не позднее 31 декабря 2021 года; или

- ОРП приняла решение об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) после дня вступления в силу закона и подала заявление о реализации такого проекта не позднее одного календарного года после принятия такого решения.

Если в уставе ОРП, являющегося хозяйственным обществом, отсутствует указание на то, какой орган уполномочен на принятие решения об утверждении бюджета проекта, достаточно решения единоличного исполнительного органа.

Инвестиционный проект не может осуществляться в следующих сферах деятельности:

- игорный бизнес;

- производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством РФ);

- добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);

- оптовая и розничная торговля;

- деятельность финансовых организаций, поднадзорных Банку России (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта);

- строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых домов.

Также закон предусматривает минимальные «пороги» инвестиций для заключения СЗПК: чем больше уровень капиталовложений, тем более широкий круг актов может стабилизироваться.

Так, например, для того, чтобы Российская Федерация могла быть стороной СЗПК, должны соблюдаться следующие условия:

Акты, подлежащие «стабилизации»

1. Акты, предусматривающие увеличение ставок вывозных таможенных пошлин

Не менее 10 миллиардов рублей

2. Акты, предусматривающие увеличение ставок платы (сбора) и (или) расширение платежной базы (объектов обложения), используемых при определении размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы РФ

3. Акты, предусматривающие увеличение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов, а также изменение порядка определения и общего размера арендной платы, устанавливаемых при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов на арендуемом лесном участке

4. Акты, изменяющие сроки и (или) объемы предоставления:

1) субсидий и бюджетных инвестиций в соответствии с бюджетным законодательством РФ

2) субсидий кредитору по кредитному договору, предусматривающему предоставление ОРП кредитных средств по льготной ставке

— не менее 250 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;

— не менее 500 миллионов рублей для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства;

— не менее 1,5 миллиарда рублей для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства;

— не менее 5 миллиардов рублей для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики.

5. Акты (решения) в области земельного, градостроительного и иного законодательства, указанные в п. 3 ч. 3 ст. 9 ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений…».

Следует отметить, что выше в таблице перечислены акты (решения), подлежащие стабилизации в соответствии со статьей 9 ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений…». Помимо этого, акты законодательства, подлежащие стабилизации, содержатся в Налоговом кодексе РФ. Так, согласно ст. 5 НК РФ, положения актов законодательства о налогах и сборах, в том числе в части введения новых налогов и (или) сборов, вступившие в силу после даты включения в реестр соглашений сведений о заключении СЗПК, не применяются в части правоотношений, связанных с исполнением такого СЗПК (т.е. в отношении инвестиционного проекта). Конкретный перечень таких актов зависит от того, какие публичные субъекты являются сторонами СЗПК.

Максимальный срок применения стабилизационной оговорки также зависит от объема капиталовложений:

Максимальный срок применения стабилизационной оговорки

Объем капиталовложений ОРП

До 5 млрд. рублей

От 5 до 10 млрд. рублей

От 10 млрд. рублей

Процедура заключения СЗПК

Помимо стандартной конкурсной процедуры, закон устанавливает, что при соблюдении ряда формальных требований СЗПК заключается в заявительном порядке. Иными словами, публичная сторона не может отказать в заключении СЗПК, если соблюдаются все предусмотренные законом условия.

Муниципальное образование может стать стороной СЗПК на добровольной основе; согласие уполномоченного органа местного самоуправления на заключение СЗПК может быть предоставлено в комплекте документов при подаче заявки ОРП на заключение соглашения.

До 1 апреля 2021 года СЗПК может заключаться на бумажном носителе; при этом его обязательной стороной должна быть Российская Федерация. К указанной дате должна быть создана государственная информационная система «Капиталовложения». Соответственно, после 1 апреля 2021 года соглашения о защите и поощрении капиталовложений будут заключаться в электронном виде, а подписываться — усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом соглашение в любом случае вступает в силу с даты его регистрации Федеральным казначейством.

Ответственность сторон и расторжение договора

Закон предусматривает ответственность организации, реализующей проект, за нарушение СЗПК, только если ОРП в ходе реализации инвестиционного проекта получит бюджетные средства. В остальных случаях, по сути, единственным негативным последствием незавершения проекта (или просрочки в его реализации) является возможность публичной стороны расторгнуть договор, по общему правилу, в судебном порядке; при этом взимание каких-либо штрафов с ОРП не предполагается. Допускается также расторжение СЗПК во внесудебном порядке при наступлении любого из следующих условий: если в отношении ОРП открыто конкурсное производство в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», или если принято решение о ликвидации ОРП.

Таким образом, законодатель дает инвестору право на предпринимательский риск. Государство тоже, по сути, ничего не теряет: если представить, что инвестиционный проект не был запущен, то не было бы и уплаченных от его реализации налогов. Таким образом, нельзя говорить о недоуплаченных налогах вследствие стабилизации законодательства.

Ответственность публично-правовых образований

Публично-правовое образование несет ответственность перед организацией, реализующей проект, за применение в отношении ОРП актов (решений) без учета стабилизационной оговорки, а также, например, в случае нарушения сроков и (или) объемов предоставления «обещанных» субсидий и бюджетных инвестиций.

Ответственность публично-правового образования, по общему правилу, ограничена реальным ущербом. Методика его определения должна быть определена Правительством РФ. При этом объем реального ущерба (в совокупности с объемом мер поддержки, предоставленных в соответствии с законом) не может превышать размера обязательных платежей, исчисленных ОРП для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами СЗПК, в связи с реализацией инвестиционного проекта.

Дополнительно закон ограничивает возможность взыскания с публично-правового образования реального ущерба, предусматривая, что условием предъявления соответствующего иска является фактичекски реализация инвестиционного проекта (например, одним из таких условий является введение в эксплуатацию всех объектов недвижимости, предусмотренных проектом).

Таким образом, как отмечалось выше, инвестор должен быть действительно заинтересован в реализации инвестиционного проекта и при отсутствии СЗПК. Как видим, перспектива взыскания ущерба с публичной стороны является несколько отдаленной. В то же время, сама возможность взыскания такого ущерба, тем не менее, будет сдерживать публичную сторону от нарушений условия соглашения.

Меры государственной поддержки

Закон предусматривает, что в предусмотренном бюджетным законодательством порядке, ОРП могут быть возмещены затраты:

- на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности;

- на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным для создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в том числе на реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

Предельный объем возмещаемых затрат, указанных выше, не может превышать:

- 50 процентов фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей инфраструктуры;

- 100 процентов фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей инфраструктуры.

Кроме того, как было указано выше, объем возмещаемых затрат в совокупности с объемом реального ущерба не может превышать размера вышеуказанных обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами СЗПК.

Организации, реализующей проект, заключившей соглашение о защите и поощрении капиталовложений, могут быть предоставлены меры государственной поддержки, не предусмотренные ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений». При этом объем мер государственной поддержки, за исключением объема мер государственной поддержки, указанных в законе, не должен превышать объем капитальных вложений, направляемых на реализацию нового инвестиционного проекта, в отношении которого заключено СЗПК.

Под капитальными вложениями в данном случае понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Авторы:

Олег Ушаков

советник АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Источник: pravo.ru