Виды деятельности, составляющие процесс самообразования, напрямую или косвенно способствующие профессиональному росту учителя:

• Систематический просмотр определенных телепередач

• Чтение конкретных педагогических периодических изданий

• Чтение методической, педагогической и предметной литературы

• Обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике, психологии, педагогических технологий

• Решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других заданий по своему предмету повышенной сложности, или нестандартной формы

• Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег

• Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами

• Изучение современных психологических методик в процессе интерактивных тренингов

• Изучение иностранных языков, для чтения информации о достижениях мировой педагогики

• Систематическое прохождение курсов повышения квалификации

• Проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег

Семинар по апробации примерных рабочих программ НОО

• Организация кружковой и внеклассной деятельности по предмету

• Изучение информационно-компьютерных технологий

• Посещение предметных выставок и тематические экскурсии по предмету

• Общение с коллегами в школе, районе, городе и в Интернете.

• Ведение здорового образа жизни, занятия спортом, физическими упражнениями. Болезни – большое препятствие для профессионального роста.

На основании вышеперечисленных пунктов, конкретизировав наименования и названия, каждый педагог составляет личный план самообразования для профессионального роста.

Билет 24

· Принципы и правила обучения. Характеристика основных дидактических принципов.Содержание этих принципов сводится к следующему:

Источник: megaobuchalka.ru

Презентация — Профессиональное самовоспитание

Определение

Профессиональные качества – можно охарактеризовать совокупность личностных качеств, а также всех навыков, которые человек успел приобрести на протяжении своей профессиональной деятельности. Требования к профессионально-личностным качествам учителя постоянно развиваются, поскольку развивается и образование, и общество, частью которого является образование. Чтобы решить эту проблему, необходим подробный, научно обоснованный перечень тех стандартных качеств, которыми должен обладать современный учитель. Так, в 2013 г. рабочей группой под председательством Е.А. Ямбурга впервые был разработан профессиональный стандарт педагога.

Слайд 3

Профессиональный идеал.

От воспитания к самовоспитанию. Педагог-психолог колледжа Жаншакимова Л.К.

Идеальный педагог — образец профессионала, носитель гражданских, производственных и личностных функций, сформированных на наивысшем уровне. трудолюбив; работоспособен; дисциплинирован; ответственен; умеет поставить цель; выбирает пути ее достижения, организован; настойчив и последователен; систематически и планомерно повышает свой профессиональный уровень; стремиться постоянно повышать качество своего труда

Слайд 4

Характеристика идеального педагога

Идеальный педагог должен быть: специалистом: знать педагогическую теорию и, психологию; владеть педагогическим мастерством, технологиями обучения и воспитания; уметь рационально организовать труд; любить дело и учащихся; верить в человека; обладать педагогическими способностями, общей эрудицией, терпеливостью, оптимизмом, сдержанностью, находчивостью, быстротой и точностью реакции, душевной щедростью, эмоциональной уравновешенностью; понимать детей и уметь с ними работать; обладать ясной и убедительной речью, требовательностью, тактичностью, самообладанием, справедливостью, организаторскими умениями, общительностью и умением слушать;

Слайд 5

Характеристика идеального педагога

2) работником: уметь поставить цель и достигнуть ее, распределять время; систематически и планомерно повышать квалификацию; быть нацеленным на повышение производительности труда; обладать способностью к творчеству, быть всесторонне образованным, разумным оптимистом и умеренным скептиком; быть преданным делу; уметь работать в коллективе и желать трудиться; обладать настойчивостью, дисциплинированностью, ответственностью, активностью; ориентироваться в производственных ситуациях; уметь распределять работу; быть готовым взять на себя ответственность; 3) человеком: обладать высокими моральными качествами, принимать активное участие в общественной жизни, иметь активную жизненную позицию, крепкое здоровье, здоровый образ жизни, также ему присущи гуманизм, духовность, религиозность, потребность в общении, открытость, нравственность, критическое отношение к своим действиям.

Слайд 6

Личностные и профессиональные качества педагога

1. Гражданственность и патриотизм 2. Социальная активность 3. Гуманистическая направленность, человеколюбие, любовь к детям 4. Подлинная интеллигентность 5. Высокий интеллектуальный уровень, эрудиция 6. Духовность и нравственная зрелость 7. Ценностные ориентации 8. Общая культура 9. Конкурентоспособность 10. Трудолюбие и работоспособность 11. Эмоционально-волевые качества 12.

Педагогическая направленность 13. Развитое педагогическое мышление 14. Профессиональный долг 15. Педагогический такт 16. Педагогическая культура 17. Потребность в самосовершенствовании

Слайд 7

Компетентности педагога

Коммуникативная компетентность Информационная компетентность Регулятивная компетентность Интеллектуально-педагогическую компетенцию Профессиональная компетентность учителя определяется умением: Строить учебный процесс, направленный на достижение целей образования – выбирать и предлагать способы педагогической поддержки, создавать условия для проявления инициативы школьников. Видеть ученика в образовательном процессе – предлагать разные способы включения ученика в разные виды деятельности в соответствии с возрастными особенностями. Создавать образовательную среду и использовать ее возможности – информационные ресурсы, ИКТ. Планировать и осуществлять профессиональное самообразование – анализ собственной деятельности, выбор технологий самообразования.

Слайд 8

Анализ соответствия идеалу педагога

Самодиагностика профессиональных компетенций педагога проводится с помощью: Листа самооценки педагога. Диагностическая анкеты у спешности учителя. Теста «Мотивация к успеху». Диагностика уровня парциальной готовности к саморазвитию. Карты профессиональных качеств учителя. Свойства личности учителя (Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова).

Опросника «Личностный рост» (П.В. Степанов, И.В. Степанова).

Слайд 9

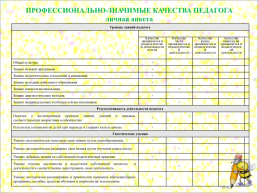

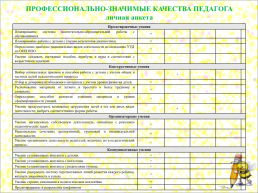

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА личная анкета

Уровень знаний педагога

.

Качество проявляется в педагогической деятельности всегда.Качество часто проявляется в педагогической деятельности.Качество редко проявляется в педагогической деятельности.Качество никогда не проявляется в педагогической деятельности.

Общая культура.+.

Знание базовой программы.+.

Знание педагогических технологий и инноваций.+.

Знание методики начального образования.+.

Знание психологии школьника..+.

Знание диагностических методик.+.

Знание индивидуальных особенностей воспитанников..+.

Результативность деятельности педагога

Наличие у воспитанников прочных знаний, умений и навыков, соответствующих возрастным особенностям.+.

Результаты успеваемости детей при переходе в старшие классы школы..+.

Гностические умения

Умение систематически пополнять свои знания путем самообразования..+.

Умение систематически расширять свои знания путем изучения опыта коллег..+.

Умение добывать знания из собственной педагогической практики.+.

Умение изучать достоинства и недостатки собственной личности и деятельности и соответственно перестраивать свою деятельность. +.

Умение методически анализировать и практически оценивать образовательные программы, пособия, средства обучения и творчески их использовать.+.

Слайд 10

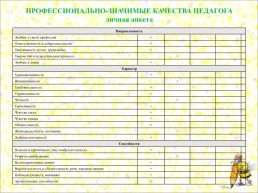

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА личная анкета

Проектировочные умения

Планирование системы воспитательно-образовательной работы с обучающимися.+.

Планирование работы с детьми с учетом результатов диагностики.+.

Определение наиболее рациональных видов деятельности по овладению УУД по ООП НОО.+.

Умение создавать наглядные пособия, атрибуты и игры в соответствие с возрастными задачами.

Конструктивные умения

Выбор оптимальных приемов и способов работы с детьми с учетом общих и частных целей педагогического процесса..+.

Отбор и дозировка необходимого материала с учетом уровня развития детей..+.

Расположение материала от легкого и простого к более трудному и сложному..+.

Определение способов контроля усвоения материала и уровня сформированности умений..+.

Умение предусмотреть возможные затруднения детей в тех или иных видах деятельности, выбрать соответственно формы работы. +.

Организаторские умения

Умение организовать собственную деятельность, связанную с решением педагогических задач..+.

Рациональное сочетание коллективной, групповой и индивидуальной деятельности..+.

Умение организовать деятельность родителей, включить их в педагогический процесс..+.

Коммуникативные умения

Умение устанавливать контакты с детьми..+.

Умение устанавливать контакты с коллегами..+.

Умение устанавливать контакты с родителями группы..+.

Умение раскрывать систему перспективных линий развития каждого ребенка, внушать уверенность в успехе.+.

Умение строить отношения в педагогическом коллективе.+.

Предотвращение и разрешение конфликтов.+.

Слайд 11

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА личная анкета

Направленность

Любовь к своей профессии.+.

Ответственность и добросовестность.+.

Увлеченность делом, трудолюбие.+.

Творчество в педагогическом процессе..+.

Любовь к детям.+.

Характер

Уравновешенность.+.

Инициативность..+.

Требовательность.+.

Справедливость.+.

Чуткость..+.

Терпеливость.+.

Чувство такта.+.

Чувство юмора.+.

Общительность.+.

Жизнерадостность, оптимизм..+.

Доброжелательность.+.

Способности

Ясность и критичность ума, изобретательность.+.

Развитое воображение..+.

Целенаправленная память.+.

Выразительность и убедительность речи, хорошая дикция.+.

Наблюдательность, внимание.+.

Артистические способности.+.

Слайд 12

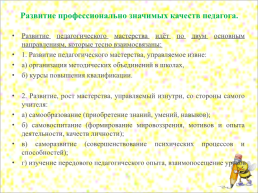

Развитие профессионально значимых качеств педагога.

Развитие педагогического мастерства идёт по двум основным направлениям, которые тесно взаимосвязаны: 1. Развитие педагогического мастерства, управляемое извне: а) организация методических объединений в школах, б) курсы повышения квалификации. 2. Развитие, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны самого учителя: а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); б) самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств личности); в) саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей); г) изучение передового педагогического опыта, взаимопосещение уроков

Слайд 13

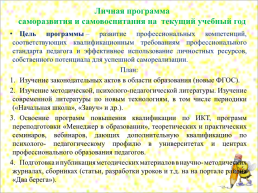

Личная программа саморазвития и самовоспитания на текущий учебный год

Цель программы – развитие профессиональных компетенций, соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога и эффективное использование личностных ресурсов, собственного потенциала для успешной самореализации. План: Изучение законодательных актов в области образования (новые ФГОС).

Изучение методической, психолого-педагогической литературы. Изучение современной литературы по новым технологиям, в том числе периодики («Начальная школа», «Завуч» и др.). Освоение программ повышения квалификации по ИКТ, программ переподготовки «Менеджер в образовании», теоретических и практических семинаров, вебинаров, дающих дополнительную квалификацию по психолого- педагогическому профилю в университетах и центрах профессионального образования педагогов. Подготовка и публикация методических материалов в научно- методических журналах, сборниках (статьи, разработки уроков и т.д. на на портале района «Два берега»).

Слайд 14

5. Повышение уровня эрудиции, правовой и общей культуры (посещение лекций, музеев, театров и т.д.). 6. Разработка методических материалов, учебных планов, программ по предметам. 7. Участие в работе методического объединения учителей начальных классов ГБОУ №268, Невского района, города Санкт-Петербурга.

8. Анализ результатов педагогической деятельности в течение учебного года (внутренний и внешний мониторинг). 9. Психолого- педагогическое образование по работе с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, детьми с ОВЗ (курсы, вебинары). 10. Внесение корректив в образовательный и воспитательный процесс (внесение изменений в ООП НОО в редакции 2019 года).

Слайд 15

Развитие профессионально значимых качеств педагога

Для активизации профессионального саморазвития педагогу не обойтись без специальных приемов, методик, технологий: 1.Самоконтроль компетентности — процедура, которую желательно проводить если не постоянно, то как минимум периодически, не только с помощью самонаблюдения, но и посредством диагностического инструментария. На основе полученных результатов важно сделать правильный вывод о характере изменения своей профессиональной компетентности за последний период времени.

Определение причин как положительной динамики компетентности, так и ее отсутствия: это позволит уточнить и конкретизировать планы работы над собой на следующий этап карьерного роста. 2. Инвентаризация перемен в работе и в себе. Процедура, которую необходимо проводить раз в квартал или как минимум раз в полгода. Смысл этой процедуры состоит в том, чтобы своей профессиональной готовностью постоянно опережать уровень изменяющихся требований к решаемым задачам.

Слайд 16

Развитие профессионально значимых качеств педагога

3.Умение учиться у других. Создание у себя установки на поиск и освоение нового в различных ситуациях, где могут быть интересная информация, полезные знания, новый опыт.

Примером такой установки на саморазвитие с помощью других является следующее положение одного из древних учений индийской философии: «Каждый другой человек — гуру (учитель), у которого можно научиться чему-нибудь полезному». 4. Таблица жизненных и профессиональных целей. Цель — определить степень соответствия у себя жизненных и профессиональных мотивов, а затем уже провести осознанную их коррекцию. 5. Дневник достижений и неудач. Подробное или обобщенное описание ситуаций с анализом причин и факторов положительных и отрицательных результатов собственной деятельности.

Слайд 17

Развитие профессионально значимых качеств педагога

6. Моделирование своего профессионального портрета. Процедура составления своей профессионально-психологической характеристики в виде наиболее ярких черт, как положительных, так и отрицательных, которые были продемонстрированы за какой-то период (например, последнюю неделю) или при решении какой-то ответственной задачи. 7.Развитие мотивации к управленческой деятельности.

Здесь рекомендуются следующие методы самомотивирования: стремиться к целям, в том числе и перспективным, но жить сегодняшним днем, хорошо понимая, что настоящая жизнь всегда присутствует только здесь и сейчас; брать на себя основную ответственность за мотивацию к жизни. 8. Рефлексия является одним из универсальных внутренних механизмов повышения эффективности педагог: принимаемых им решений, поведения в коллективе, работы в организации в целом, а также собственного развития. Каждый рабочий день должен заканчиваться его ретроспективным анализом.

Слайд 18

Средства и способы профессионального самовоспитания учителя.

а) Самоинформирование. б) Самопобуждение. в) Самоорганизация. г)Программирование и планирование деятельности по профессиональному самовоспитанию.

Слайд 19

Ожидаемые результаты

Высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений. Повышение творческой самооценки, стремление к самообразованию и самосовершенствование педагогического мастерства. Готовность воспринимать новое. Потребность в постоянном самообразовании и готовности к нему.

Создание картотеки научно-методической, юридической, энциклопедической литературы. Создание сайта в Интернете для поиска единомышленников. Оформление собственных методических наработок в форме информационно — педагогических модулей. Физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность

Источник: lusana.ru

Профессиональное самовоспитание преподавателя

Губкинский горно-политехнический колледж

Для того, чтобы добиться хороших результатов в профессиональной деятельности, надо постоянно изучать себя, знать свои достоинства и недостатки, постепенно формировать в себе тот внутренний стержень, на котором будет строиться не только профессиональное, но и личностное развитие. Управление своим развитием осуществляется посредством самовоспитания.

Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности. Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, самовоспитание предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов.

Базируется на адекватной самооценке, критическом анализе своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. Находится в неразрывной связи с воспитанием, не только подкрепляя, но и развивая процесс формирования личности. Необходимыми компонентами являются самоанализ личностного развития, самоотчет и самоконтроль. В приемы входят самоприказ, самоодобрение, самовнушение.

-компенсаторная: реализуется в приобретении профессиональных знаний, умений, навыков, в расширении кругозора, усвоении новой информации;

-адаптирующая: позволяет преподавателю постоянно приспосабливаться к меняющемуся миру, новым условиям профессиональной деятельности;

-развивающая: предполагает формирование способности активно и компетентно участвовать в преобразовании себя, своей педагогической деятельности, непрерывное обогащение творческого потенциала личности.

- Принцип развития: раскрывает неразрывную взаимосвязь развития личности в онтогенезе и ее непрерывного самообразования, зависимость уровня зрелости личности педагога от уровня его самообразования и самовоспитания. Этот принцип раскрывается через ряд установок:

-установка на проблемность в педагогической работе, которая формирует мотивы самообразования и самовоспитания;

-установка на самосознание, самооценку своей педагогической деятельности, стимулирующие ее улучшение;

-установка на личную значимость позволяет соотнести объективно существующую цель самообразования и самовоспитания с личностно-значимыми мотивами (познавательный интерес, стремление к успеху и др.).

Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. Не менее актуальна сегодня и мысль о необходимости постоянного совершенствования учителя путем неустанной работы над собой. Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования. А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием».

Но в реальной практической действительности при многочисленных обязанностях, отнимающих у педагога много времени, может сложиться ситуация, когда он не выходит за пределы непосредственных дел, осуществляемых каждодневно. В этом случае его отношение к профессии — это отношение к ее отдельным сторонам.

Соответственно оценка профессии и себя в ней носит фрагментарный, ситуативный характер, связанный с возникающими проблемами (установлением дисциплины, организацией коллектива, выяснением взаимоотношений с администрацией и т.д.).

Подобная непосредственность профессионального бытия рано или поздно приходит в противоречие с логикой педагогической деятельности, что побуждает педагога критически оценить себя в профессии, заставить подняться над непосредственно данными условиями. Опыт работы над собой в плане самосовершенствования составляет предпосылку профессионального самовоспитания, которое предполагает сознательную работу по развитию своей личности как профессионала: адаптирование своих индивидуально неповторимых особенностей к требованиям педагогической деятельности, постоянное повышение профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально-нравственных и других свойств личности.

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания преподавателя называют потребность в самоизменении и самосовершенствовании. Однако сама эта потребность не вырастает автоматически из необходимости разрешить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к педагогу, и наличным уровнем его развития как личности и профессионала. Внешние источники активности (требования и ожидания общества) либо стимулируют работу над собой, либо вынуждают учителя идти на всевозможные ухищрения, снимающие эти противоречия, во всяком случае, в его сознании. В психологии известны многие компенсаторные механизмы снятия подобных противоречий: рационализация, инверсия, проекция, «бегство от реальности» и др.

Процесс самовоспитания должен носить постоянный, непрерывный характер. Он должен быть направлен на постоянное повышение профессиональной компетенции и непрерывное развитие социально-нравственных и других свойств личности.

Источник: www.informio.ru