Программа СОИ (SDI -Srategic Defense Initative) является, пожалуй, наиболее масштабной проработкой концепции «высокотехнологической войны», из существовавших до сих пор.

Данная программа разрабатывалась с 1983 по 1992 год, начатая по инициативе президента Рейгана. Целью программы изначально было оценить: является ли возможным создание на основе перспективных технологий системы, способной ПОЛНОСТЬЮ нейтрализовать возможность ракетно-ядерного удара по своей территории?

Как это ни парадоксально, но основной целью существования такой системы была не военная, а политическая выгода.

Система СОИ делилась на несколько последовательных эшелонов, каждый — со своими системами противодействия:

Нулевой эшелон — система обнаружения и слежения

Первый эшелон — лазеры.

Вопреки часто встречающемуся утверждению, создатели СОИ вовсе не планировали поражать с помощью лазеров сами боеголовки. Они отлично понимали, что мощная тепловая защита, возможность защиты при помощи раскручивания делают боеголовку весьма сложной мишенью для поражения — разве что для ОЧЕНЬ длительного нагрева.

Про СОИ и про программу «Звёздных Войн»

Помимо этого, лазерное облучение уже летящей боеголовки не позволяло оценить результаты атаки. Т.к. определить дистантно деформацию боеголовки было птросто невозможно, то нельзя было и понять — выведена ли боеголовка из строя, или нет?

Основной целью для лазерной компоненты системы должгны были стать взлетающие баллистические ракеты на стадиях разгона и блоки разведения головных частей — на стадии разведения.

Для уничтожения взлетающих ракет в верхних слоях атмосферы предполагалось использовать мощный лазер на химическом топливе, стреляющий вне оптического диапазона — в спектре, наименее поглощаемом атмосферой. Использование систем форкусировки лазерного луча должно было дать лазерной системе впорлне приемлемую дальность поражения.

Предполагалось, что лазерный луч сильно нагреет и деформирует конструкции ракеты, после чего она элементарно собьется с траектории или взорвется вместе с боеголовками. Что, вне всякого сомнения, можно было рассматривать как успех — т.к. в таком случае, не пришлось бы заботится о боеголовках вообще.

Если уничтожение в пределах атмосферы не удавалось, в действие вступало разрушение на участке разведения. Основной целью в данном случае модуль — т.н. «автобус», система. отвечающая за индивидуальное разведение боеголовок на цели.

В отличие от боеголовок, модуль разведения былэлементом довольно хрупким. Набитый высокоточной инерциальной аппаратурой, он был гораздо более приячтной мишенью, чем боеголовки. Было очевидно, что если как следует нареть блок разведения, то можно гарантировать повреждение и выход из строя чувствительной аппаратуры. Т.е. можно было вывести из строя саму систему наведения боеголовок на цели, и заставить их бесполезно рухнуть в пустые пространства.

Основным исполнителем задачи уничтожения боеголовок должны были стать 12 лазерных класса «Боевая Звезда» — исполинских, многосоттонных сооружений, выведенных на орбиты с таким рассчетом, чтобы по крайней мере 3 постоянно находились на траекториях боеголовок СССР. Монтаж и обслуживание компоненты предполагался кораблями «Шаттл».

Каждая станция несла бы мощный 10-мегаваттный химический лазерЮ, сжигающий за выстрел, в среднем, 2 тонны топлива. Проблема отвода тепла решалась выбросом рабочего тела за борт.

Создание таких станций лежало в рамках возможного, но вне всякого сомнения — было очень дорогим и сложным процессом.

Помимо этого, была еще одна проблема. Громадные станции были весьма уязвимы для таких средств противодейсмтвия как советские космические станции «Полюс». В США не сомневались в способности создания в СССР своих собственных лазерных кораблей. Т.е. космическая война рисковала вылится в дуэль лазерных дредноутов с неясным исходом. Главным же было то, что, перестреливаясь с советскими станциями, американские не могли заниматься своим основным делом — уничтожением боеголовок.

Поэтому, от идеи сделать лазерный компонент основным в США отказались.

Второй эшелон — тараны-перехватчики

Основным эшелоном системы СОИ должен был стать второй. В ходе его проектирования, США стали исходить из создания системы ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОТОРОЙ НЕ ИМЕЛО БЫ СМЫС ЛА.

Основой этого эшелона должны были стать маленькие, индивидуально-наводящиеся 47-килограммовые спутники «Бриллиантовые осколки». Каждый такой спутник имел систему маневрирования, 4-канальную систему связи, инфракрасную систему наведения.

Первоначальная программа предполагала вывести на орбиту 4500 спуьтников «Бриллиантовых осколков», но в 1988 программа была пересмотрена в пользу вывода 11000 спутников!

Согласно программе, после получения сигнала о атаке, спутники должны были немедленно настроить свои системы на поиск боеголовок. Специальная система из 100 спутников наведения «Бриллиантовые очи» должна была выполнить распределение целей — после чего каждый спутник наводился бы индивидуально.

Спутникид олжны были выйти на орбиты боеголовок и таранить изх — предполагаемая энергия должн была составить 10 кг тротила. ЕстественноЮ, что такой атаки полностью бы хватило, чтобы разрушить боеголовку.

Особенностью второго эшелона была его НЕУЯЗВИМОСТЬ. Принципиально невозможным было бы поразить такое количество целей за короткое врея. Даже сбитие 100 спутников не ослабило бы систему и на процент.

Третий эшелон — электромагнитные выстрелы

Основу третьего эшелона должны были составить спутники с электромагнитными пушками. Предполагалось, что они будут выпускать навстречу летящим боеголовкам снаряды из металла массой около 2 граммов. Энергия столкновения признавалась недостаточной, чтобы разрушить боеголовку, но вполне могла столкнуть ее с траектории.

Достоинством пушек была их дешевизна. На 20 тонн полезной нагрузки, спутник мог выпустить 20000000 микроснарядов, поставив а пути летящих боеголовок непрерывнй засон! Град попаданий разбил бы вдребезги любую боеголовку.

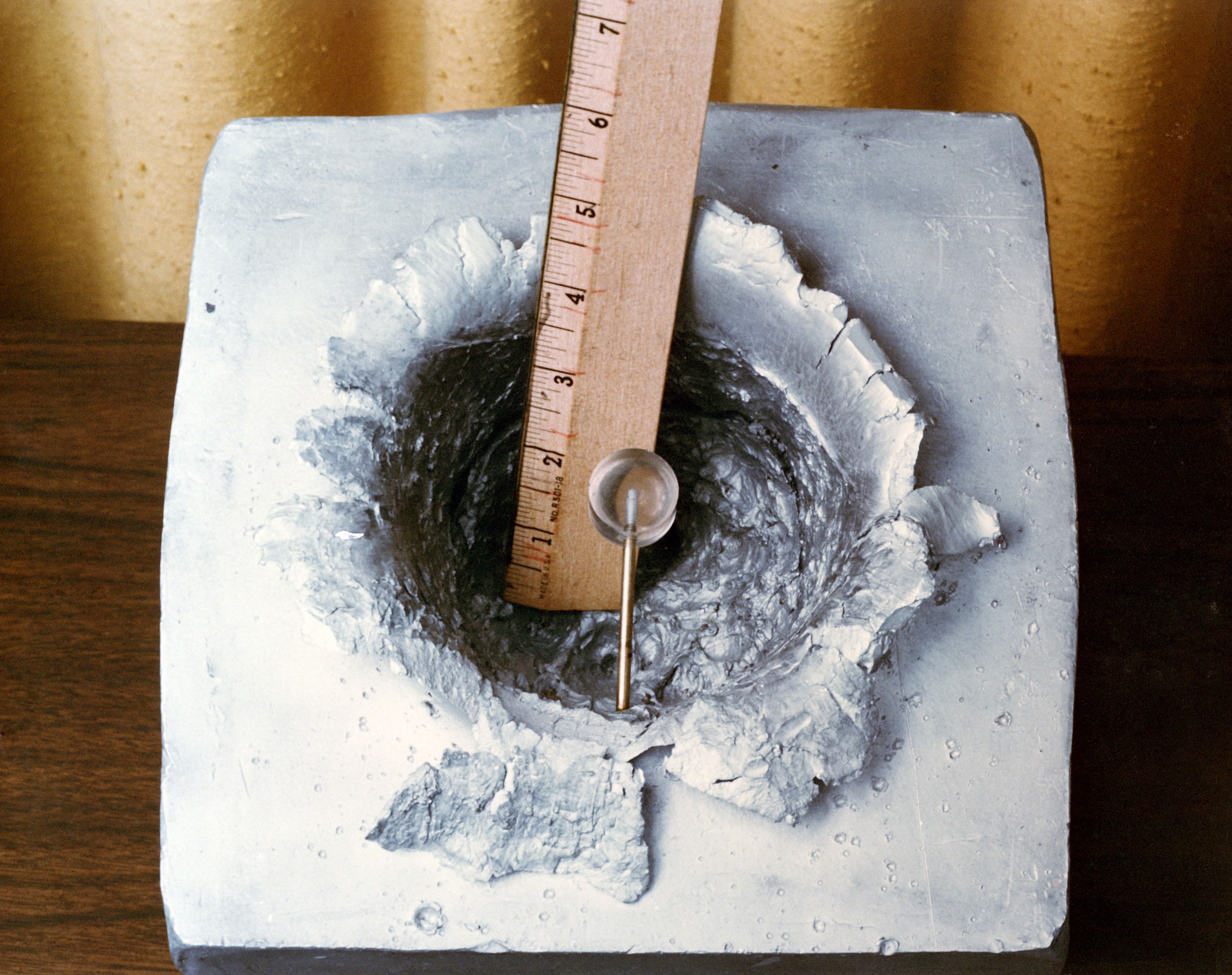

Результат попадания 7-0граммового снаряда на скорости в 7000 метров в секунду в аллюминиевый блок.

Четвертый эшелон — «Экскалибуры»

При прохождении боеголовками четвертого эшелона, в действие вступал главынй компонент системы СОИ — гамма-лазеры.

Лазеры, работающие с накачкой от ядерного взрыва очень просты в теории. Это просто блок металлических стержней, соединенных с ядерным зарядом. Разрушаясь мгновенно под действием ядерного взрыва, стрежни, тем не менее, сохраняют свою конфигурацию в плазменном облаке достаточно долго, чтобы создать мощный пучок радиации, летящий на огромные дистанции.

Для таких лазеров не являлась преградой ни атомсфера ни защита боеголовок. Накачанный от 50-килотонного ядерного взрыва лазер мог передать мощнейший пучок нра дистанцию до 2500 километров, и сохранить дстаточно энергии чтобы превратить боеголовку в бесполезный шлак.

Предполагалось, что базирование ракет будет выполняться на подводных лодках. Старые подводные ракетоносцы должны были получить по 30 ракет с лазерными блоками. Т.е. на орбиту должно было быть выведено около 300 лазерных систем.

Изначально предполагалось использовать однонаправленные лазеры, но затем сочли возможным создаие лазерных блоков массового уничтожения. Такой блок напоминал морскую мину — на нем крепились 10 стержней, каждый — с индивидуальным инфракрасным сенссором наведения. Предполагалось, что после подъема блока на 100 километров, стержни индивидуально выберут цель — а затем блок наведения запитает их все разом. Таким образом, можно было увеличить число поражаемых боеголовок до 3000.

Эксперименты с гамма-лазерами велись

, но дали противоречивые результаты. Хотя их создание, безусловно, возможно, потребуется решить еще немало теоритических проблем.

Пятый эшелон — противоракеты

Противоракеты составляли основу точечной ПРО. Предполагалось, что потиворакеты будут взлетать в верхние слои атмосферы и поражать боеголовки прямыми попаданиями.

Т.к. точность того времени не гарантировала перехват, что было решено упростить задачу. Противоракета доолжна была развернуть в экзосфере сеть диаметром с 4 метра, оснащенную тяжелыми грузиками. Предполагалось, что удар о такую сетку тяжело повредит боеголовку.

Эшелон дополнительный — маловероятные компоненты

Очевидно, что названными эшелонами система ПРО не исчерпывалась. Исследвоания велись еще по ряду пунктов.

Так, в частности, была предложена альтернатива мощным химическим лазерам на орбите. Авторы указывали на очевидную уязвимость и громоздкость «боевых звезд».

Они предлагали заменить боевые станции перенаправляющими зеркалами, на которые с Земли подавалась бы энергия.

Мощные лазеры, построенные в /скалистых Горах (для снижения влияния атмосферы) должны были посылать лучи на огромные (до 100 метров в диаметре) зеркала на орбите. Зеркала собирали рассеяные лучи, перенаправляли их на зеркала меньшео диаметра, которые наводили лучи на боеголовки.

Согласно рассчетам. создание системы лазеров, позволяющих послать из США луч в космическое пространство СССР было возможно. Но возникла проблема — чтобы запитать нужную мощность лазеров,ю требовалось 70% энергии США!

Если любишь, отпусти . — вы согласны с этим?

Если у кого то из знакомых скоро день рожденья то шаль в подарок отличный вариант.

Как увеличить посещаемость сайта?

Кое-что про симулятор , правда, пока не прочитал чего?

Рейкбек на High Pulse Poker

Источник: alternathistory.livejournal.com

Американская программа СОИ или Звездные войны: главный блеф Холодной войны

23 марта 1983 года сороковой президент США Рональд Рейган заявил американцам о начале создания широкомасштабной системы противоракетной обороны, которая гарантировано сможет защитить территорию страны от советской ядерной угрозы. «Я отдал приказ предпринять всеобъемлющие и интенсивные усилия для проведения долгосрочной программы исследований и разработок, чтобы достичь нашей конечной цели – ликвидации угрозы, которую представляют стратегические ракеты с ядерными боеголовками», — говорилось в обращении американского лидера. Эту дату можно смело назвать апофеозом Холодной войны.

23 марта 1983 года сороковой президент США Рональд Рейган заявил американцам о начале создания широкомасштабной системы противоракетной обороны, которая гарантировано сможет защитить территорию страны от советской ядерной угрозы. «Я отдал приказ предпринять всеобъемлющие и интенсивные усилия для проведения долгосрочной программы исследований и разработок, чтобы достичь нашей конечной цели – ликвидации угрозы, которую представляют стратегические ракеты с ядерными боеголовками», — говорилось в обращении американского лидера. Эту дату можно смело назвать апофеозом Холодной войны.

Данный проект получил название «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), но с легкой руки журналистов она стала более известна публике, как «программа Звездных войн». Существует легенда, что идея подобного проекта пришла в голову Рейгану после просмотра очередной серии космической оперы Джорджа Лукаса.

Несмотря на то что СОИ так и не была реализована, она стала одной из самых известных военных программ в истории человечества и оказала значительное влияние на исход Холодной войны.  Эта программа предполагала создание мощного противоракетного «зонтика», основные элементы которого находились на околоземной орбите.

Эта программа предполагала создание мощного противоракетного «зонтика», основные элементы которого находились на околоземной орбите.

Главной целью Стратегической оборонной инициативы было завоевание полного господства в космическом пространстве, которое бы позволило уничтожать советские баллистические ракеты и боевые блоки на всех этапах их траектории. «Кто владеет космосом, тот владеет миром», — любили повторять защитники этой программы. Первоначально «программой Звездных войн» занимались исключительно американцы, но чуть позже к ней подключились основные союзники США по блоку НАТО, в первую очередь Британия.

Сказать, что Стратегическая оборонная инициатива была амбициозным проектом, — это значит не сказать ничего. По своей сложности она не идет ни в какое сравнение даже с такими знаменитыми программами, как «Манхэттенский проект» или «Аполлон».

Только небольшая часть компонентов СОИ должна была использовать более-менее известные и проверенные на тот момент военные технологии (противоракеты), основу же ударной мощи «Звездных войн» должно было составить оружие, разработанное на новых физических принципах.

Масштаб технических проблем, вставших перед разработчиками, заставил американское руководство тихо свернуть программу через десять лет после ее эффектной презентации. При этом она не дала практически никаких реальных результатов.

Суммы, потраченные на реализацию «Звездных войн», впечатляют: некоторые эксперты считают, что СОИ обошлась американскому налогоплательщику в 100 млрд долларов. Естественно, что в ходе работ над программой были получены и отработаны новые технологии и конструкторские решения, однако, учитывая объем вложений и широкую пиар-кампанию, это выглядит явно недостаточно.

Многие наработки позже были использованы при создании существующей системы ПРО США. Главное, что поняли американские конструкторы и военные – на современном уровне развития технологий нетрадиционные способы перехвата МБР не являются эффективными. Поэтому нынешняя противоракетная оборона строится на старых проверенных противоракетах.

Лазеры, рельсотроны, спутники-камикадзе и сегодня являются скорее любопытной экзотикой, чем реальным и эффективным оружием.  Однако, несмотря на почти полное отсутствие технических результатов, СОИ имела весьма важные политические последствия.

Однако, несмотря на почти полное отсутствие технических результатов, СОИ имела весьма важные политические последствия.

Во-первых, начало разработок космической системы ПРО еще более ухудшило отношения между двумя сверхдержавами – США и СССР. Во-вторых, данная программа еще больше ужесточила споры вокруг ракет баллистических средней дальности, которые в тот момент активно разворачивали обе противоборствующие стороны.

Ну и самым главным является тот факт, что советское военное и политическое руководство поверило в реальность реализации Стратегической оборонной инициативы и еще отчаяннее включилось в гонку вооружений, на которую у СССР в тот момент уже просто не было сил. Итог был печален: экономика огромной страны не выдержала такого перенапряжения, и в 1991 году СССР перестал существовать.

Советские ученые неоднократно сообщали руководству о невозможности реализации программы СОИ, но кремлевские старцы попросту не захотели их слушать. Так что если рассматривать Стратегическую оборонную инициативу, как масштабный блеф американских спецслужб (это любимая тема отечественных конспирологов), то эта стратегия действительно удалась.

Советские ученые неоднократно сообщали руководству о невозможности реализации программы СОИ, но кремлевские старцы попросту не захотели их слушать. Так что если рассматривать Стратегическую оборонную инициативу, как масштабный блеф американских спецслужб (это любимая тема отечественных конспирологов), то эта стратегия действительно удалась.

Однако, вероятно, что истина несколько сложнее. Вряд ли США стали бы затевать такую дорогостоящую программу, только чтобы разорить Советский Союз. Она принесла значительные политические бонусы президенту Рейгану и его команде, а также огромные барыши в карман воротилам из военно-промышленного комплекса.

Так что об отсутствии реальных результатов Стратегической оборонной инициативы, наверное, мало кто горевал. Напоследок можно сказать, что США так и не отказались от идеи создать противоракетный «зонтик», способный защитить их страну от возможного ядерного удара (в том числе и массированного). В настоящее время полным ходом идет развертывание многоуровневой системы ПРО, которая куда более реальна, чем «Звездные войны» президента Рейгана. Подобная активность американцев вызывает в Кремле не меньшую озабоченность и раздражение, чем тридцать лет назад, и существует большая вероятность, что теперь уже Россия будет вынуждена включиться в новую гонку вооружений.

Ниже будет дано описание основных компонентов системы СОИ, причины, по которым тот или иной компонент так и не был реализован на практике, а также как в дальнейшем развивались идеи и технологии, заложенные в программе.

История программы СОИ

Разработка систем противоракетной обороны началась практически сразу после окончания Второй мировой войны. Советский Союз и США по достоинству оценили эффективность немецкого «оружия возмездия» — ракет «Фау-1» и «Фау-2», поэтому уже в конце 40-х годов в обеих странах занялись созданием защиты от новой угрозы.

Первоначально работы носили больше теоретический характер, так как первые боевые ракеты не обладали межконтинентальной дальностью и не могли поражать территорию потенциального противника. Однако вскоре ситуация изменилась кардинально: в конце 50-х годов и у СССР, и у США появились межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные донести ядерный заряд на другое полушарие планеты.

С этого момента именно ракеты стали основным средством доставки ядерного оружия.  В США первая стратегическая система ПРО MIM-14 Nike-Hercules была введена в эксплуатацию уже в конце 50-х годов.

В США первая стратегическая система ПРО MIM-14 Nike-Hercules была введена в эксплуатацию уже в конце 50-х годов.

Поражение боевых блоков МБР происходило за счет противоракет с ядерной боевой частью. На смену «Геркулесу» пришел более совершенный комплекс LIM-49A Nike Zeus, который также уничтожал вражеские боеголовки с помощью термоядерных зарядов. Работы по созданию стратегической противоракетной обороны проводились и в Советском Союзе.

В 70-е годы была принята на вооружение система ПРО А-35, предназначенная для защиты Москвы от ракетной атаки. Позже она была модернизирована, и до самого момента распада СССР столица страны всегда была прикрыта мощным противоракетным щитом. Для уничтожения вражеских МБР советские системы ПРО также использовали противоракеты с ядерной боевой частью.

Тем временем наращивание ядерных арсеналов шло невиданными темпами, и уже к началу 70-х годов сложилась парадоксальная ситуация, которую современники называли «ядерным тупиком». Обе противоборствующие стороны имели столько боеголовок и ракет для их доставки, что могли уничтожить своего противника несколько раз.

Выход из него виделся в создании мощной противоракетной обороны, которая могла бы надежно защитить одного из участников конфликта в ходе полномасштабного обмена ракетно-ядерными ударами. Страна, обладающая такой системой ПРО, получила бы значительное стратегическое преимущество над своим оппонентом.

Однако создание подобной обороны оказалось беспрецедентно сложной и дорогой задачей, превосходящей любые военно-технические проблемы ХХ столетия. В 1972 году между СССР и США был подписан важнейший документ – Договор об ограничении систем противоракетной обороны, который и сегодня является одной из основ международной ядерной безопасности.

Согласно этому документу, каждая из сторон могла развернуть только две системы ПРО (позже количество было уменьшено до одной) с максимальным боезапасом в сто противоракет. Единственная советская система ПРО защищала столицу страны, а американцы прикрыли противоракетами район дислокации своих МБР.

Смысл этого договора заключался в том, что, не имея возможности создать мощную систему противоракетной обороны, каждая из сторон была беззащитна перед сокрушительным ответным ударом, и это являлось лучшей гарантией от необдуманных решений. Это называется принцип взаимного гарантированного уничтожения, и именно он уже много десятилетий надежно бережет нашу планету от ядерного Армагеддона.

Казалось, что данная проблема решена на долгие годы и установившийся статус-кво устраивает обе стороны. Так было до начала следующего десятилетия.

В 1980 году президентские выборы в США выиграл политик-республиканец Рональд Рейган, который стал одним из самых принципиальных и непримиримых противников коммунистической системы. В те годы советские газеты писали, что к власти в США пришли «наиболее реакционные силы американского империализма во главе с Рейганом».

В 1980 году президентские выборы в США выиграл политик-республиканец Рональд Рейган, который стал одним из самых принципиальных и непримиримых противников коммунистической системы. В те годы советские газеты писали, что к власти в США пришли «наиболее реакционные силы американского империализма во главе с Рейганом».

В 1982 году в составе ВВС США было создано специальное космическое командование, которое занималось разработками и развертыванием систем вооружения на околоземной орбите. А в марте 1983 года Рейган публично заявил о начале создания мощнейшей системы ПРО, которая сможет защитить территорию США от советской ядерной угрозы.

В 1984 году появилась было создана Организация по осуществлению стратегической оборонной инициативы (ООСОИ), которая занималась управлением проектом.  Несколько слов нужно сказать о международной обстановке того времени.

Несколько слов нужно сказать о международной обстановке того времени.

1983 год можно назвать настоящим пиком Холодной войны. Советские войска уже четыре года воевали в Афганистане, а США и другие страны Запада оружием и деньгами поддерживали моджахедов, численность вооруженных сил НАТО и Варшавского договора достигла своего максимума, ядерные арсеналы двух сверхдержав буквально ломились от боеголовок и баллистических ракет, в Европе продолжалось развертывание «Першингов».

Стрелки часов Судного дня показывали три минуты до полуночи. За несколько недель (3 марта 1983 года) до объявления о начале СОИ Рейган назвал Советский Союз «Империей зла». Стратегическая оборонная инициатива практически сразу же привлекла огромное общественное внимание, причем не только в США, но и во всем остальном мире.

В самой же Америке стартовала широкая пиар-кампания новой правительственной инициативы. В кино и по телевидению крутились ролики, которые описывали принципы действия новой системы ПРО. У обывателя создавалось впечатление, что реализация Стратегической оборонной инициативы – это дело нескольких лет, после чего Советам придется совсем туго.

Очень скоро к разработкам программы стали привлекаться не только американские фирмы и научные центры, но и компании из Великобритании, Германии, Японии, Израиля и других стран-союзниц США. К 1986 году руководство программы СОИ заключило более 1,5 тыс. контрактов с 260 подрядчиками в разных странах мира.

Немцы разрабатывали системы наведения и стабилизации лазеров и рельсотронов, системы распознавания и радиолокационные станции. Британия занималась созданием новых суперкомпьютеров, разработкой программного обеспечения и энергоблоков. В Италии разрабатывали новые композитные материалы, элементы системы управления и кинетическое оружие.

Изначально многие эксперты (советские в том числе) указывали, что проект Стратегической оборонной инициативы – это большой американский блеф, который невозможно реализовать. Несмотря на это, руководство СССР всерьез приняло американские планы и начало искать адекватный ответ на них.

Изначально многие эксперты (советские в том числе) указывали, что проект Стратегической оборонной инициативы – это большой американский блеф, который невозможно реализовать. Несмотря на это, руководство СССР всерьез приняло американские планы и начало искать адекватный ответ на них.

В 1987 году стало известно, что Советский Союз занимается разработкой аналогичной программы. Современные историки до сих пор спорят о том, верил ли сам Рональд Рейган в реальность своих планов или откровенно блефовал. Однако в 1991 году СССР рухнул, Холодная войны была закончена, и тратить огромные средства на войну в космосе уже не было никакого смысла.

В 1993 году министр обороны США официально объявил о прекращении Стратегической оборонной инициативы. Сегодня Агентство противоракетной обороны (Missile Defense Agency) США занимается разработкой ПРО, в том числе и ЕвроПРО. Мало кто знает, что изначально оно называлось Офисом стратегической оборонной инициативы. Руководители Missile Defense Agency, как и тридцать лет назад, объясняют обывателям, что они решают сложнейшую техническую задачу: учатся сбивать одной пулей другую.

Компоненты СОИ

Стратегическая оборонная инициатива задумывалась, как комплексная глубокоэшелонированная система противоракетной обороны, основная часть элементов которой располагались в космосе. Причем основные средства поражения системы должны были работать на так называемых новых физических принципах.

Они должны были сбивать ракеты противника на всех четырех этапах их траектории: на начальном (сразу после взлета), в момент разделения боевых частей, баллистическом и на этапе входа боеголовок в атмосферу.  Лазеры с ядерной накачкой.

Лазеры с ядерной накачкой.

Рентгеновские лазеры с накачкой от ядерного взрыва предлагались разработчиками СОИ чуть ли не в качестве панацеи от возможного советского ракетного нападения. Подобный лазер представляет собой ядерный заряд со специальными стержнями, установленными на его поверхности.

После взрыва большая часть энергии канализируется через эти направляющие и превращается в направленный поток мощного жесткого излучения. Рентгеновский лазер с накачкой от лазерного взрыва и сегодня является самым мощным лазерным устройством, хотя, по понятным причинам, является одноразовым устройством.

В рамках «асимметричного ответа» СССР на развертывание программы СОИ в первую очередь планировалось повысить защищенность пусковых шахт МБР и стратегических ядерных ракетоносцев, а также общую надежность системы управления советскими стратегическими силами. Вторым направлением нейтрализации заокеанской угрозы стало повышение способности советских СЯС преодолевать многоэшелонированную систему противоракетной обороны.

В единый кулак были собраны все средства тактического, оперативного и военно-стратегического порядка, что давало возможность нанести достаточный удар даже при упреждающей атаке со стороны противника. Была создана система «Мертвая рука», которая обеспечивала запуск советских МБР даже при уничтожении противником высшего руководства страны.

В единый кулак были собраны все средства тактического, оперативного и военно-стратегического порядка, что давало возможность нанести достаточный удар даже при упреждающей атаке со стороны противника. Была создана система «Мертвая рука», которая обеспечивала запуск советских МБР даже при уничтожении противником высшего руководства страны.

Кроме всего вышеперечисленного, велись работы и над созданием специальных инструментов для борьбы с американской ПРО. Некоторые элементы системы были признаны уязвимыми для радиоэлектронного подавления, а для уничтожения элементов СОИ космического базирования разрабатывались различные типы противоракет с кинетическими и ядерными боевыми частями.

В качестве средств противодействия космической составляющей системы СОИ рассматривались высокоэнергетические наземные лазеры, а также космические аппараты с мощным ядерным зарядом на борту, который мог не только физически уничтожить орбитальные станции противника, но и ослепить его РЛС. Также против орбитальных станций группа Велихова предлагала использовать металлическую шрапнель, запущенную на орбиту, а для борьбы с лазерами – аэрозольные облака, поглощающие излучение. Однако главным было другое: на момент объявления президентом Рейганом о создании программы СОИ у Советского Союза и США было по 10-12 тыс. ядерных боезарядов только на стратегических носителях, которые даже теоретически нельзя остановить никакой противоракетной обороной даже в наши дни. Поэтому, несмотря на широкую рекламную кампанию новой инициативы, американцы так и не вышли из Договора по ПРО, а «Звездные войны» тихо канули в Лету в начале 90-х.

В качестве средств противодействия космической составляющей системы СОИ рассматривались высокоэнергетические наземные лазеры, а также космические аппараты с мощным ядерным зарядом на борту, который мог не только физически уничтожить орбитальные станции противника, но и ослепить его РЛС. Также против орбитальных станций группа Велихова предлагала использовать металлическую шрапнель, запущенную на орбиту, а для борьбы с лазерами – аэрозольные облака, поглощающие излучение. Однако главным было другое: на момент объявления президентом Рейганом о создании программы СОИ у Советского Союза и США было по 10-12 тыс. ядерных боезарядов только на стратегических носителях, которые даже теоретически нельзя остановить никакой противоракетной обороной даже в наши дни. Поэтому, несмотря на широкую рекламную кампанию новой инициативы, американцы так и не вышли из Договора по ПРО, а «Звездные войны» тихо канули в Лету в начале 90-х.

Источник: chert-poberi.ru

Американская программа СОИ: когда очень хочется поиграть в «Звездные войны»

Три с лишним десятилетия назад в США провозгласили запуск программы СОИ («Стратегической оборонной инициативы»), названной «Звёздные войны» в честь модной киноновинки. Изделия, которые предполагалось создать в рамках этой программы, по своей практичности и эффективности немногим отличались от боевых утюгов из кино.

Задачи были — ого-го! Тут тебе и ракетные перехватчики, и высокоточное оружие, и ядерный щит демократии! Их застенчиво называли «достижимыми», но говорить хотя бы о предварительном развёртывании чего-то в металле не приходилось.

Романтическая эпоха шестидесятых давно закончилась, так что хотя бы о «грузовиках с космическими иголками» — проще говоря, аппаратах, засеивавших используемые противником орбиты убойным космическим мусором, — речь больше не шла. Они максимум могли испортить жизнь спутникам. Для противостояния хорошей ракетной атаке требовался инструмент посерьёзнее.

Поначалу разработчики взялись за концепцию антиядерного зонтика, почти в буквальном смысле. Стартовал он в сложенном за обтекателем виде, а в космосе раскладывался в боевое положение и перехватывал вражескую ракету. Кажущейся хрупкостью четырёхметровой конструкции обольщаться не стоит: уже на 3 км/с относительной скорости энергия столкновения приближается к энергии подрыва тринитротолуола сопоставимой массы. А у перехватчика и боеголовки относительная скорость встречи примерно 6-7 км/с — вдвое больше!

Правда, всей этой красотой требовалось ещё и попасть. Тут и начались проблемы. Да, на четвёртом испытании зонтик-таки успешно поразил макет боеголовки, но ту в лучших традициях Пентагона перед этим «слегка улучшили»: искусственно повысив яркость теплового следа примерно так вдвое относительно реалистичных параметров. Тепловая головка наведения после этого её «взяла». А вот радар не смог!

В ответ на эту неудачу конструкторы выкатили следующий перехватчик, с красивым акронимом ERIS. Названная в честь древнегреческой богини раздора Эриды, новая противоракета тоже использовала таран-раскладушку с инфракрасным наведением. От прицельного радара в этот раз вообще отказались и вели ракету со внешних наземных и космических объектов.

Зато улучшили работу инфракрасного блока и физические габариты тарана почти вдвое. Для изготовления перехватчика взяли ступени МБР «Минитмен». Штабеля готовых ступеней на складах на первое время даже сулили проекту небольшую экономию.

Правда, за испытаниями смотрел уже не Рейган, а Буш, но кого волнуют такие мелочи, как перенос сроков на президента-другого? Куда печальнее оказался тот факт, что алгоритм «борьбы с ложными целями» был банальной показухой: ведь тренировочная боеголовка выкидывала всего два надувных отражателя. Для сравнения — современные аналоги. При всей мощи нынешних компьютеров, для гарантированного перехвата всего дюжины ракет из Азии запрашивают минимальную численность группировки перехватчиков от ста штук! Нынешняя техника всё ещё не может гарантированно отличить подлинные цели от ложных на сто процентов.

Проекту требовалось настоящее решение. Не какие-то банальные ракеты, а настоящий самоходный боевой утюг из «Звёздных войн», совсем как в кино. И за утюгом дело не стало!

Ударный модуль программы «Бриллиантовая галька» на первый взгляд казался украденным прямо из дешёвого боевика. Конечно, форма защитного корпуса оправдывалась соответствующими функциями и нуждами, но выглядел самоходный элемент противоракетной обороны совершенно несерьёзно.

помощью тысяч таких «галек» предполагалось обеспечить перекрытие основных коридоров выхода МБР за атмосферу и поражение их на стадии разгона. Идея заключалась в том, чтобы не сбивать боеголовки, а охотиться за несущими их дорогими и сложными в производстве ракетными автобусами. Так и возник миф о подрыве экономики СССР в результате подобного противостояния.

Но, увы, метровая «галька» вместе с чехлом, солнечной батареей и подвесными баками тянула на 50-100 килограммов массы. При этом от перехвата до тарана не должно было пройти больше нескольких минут. Учитывая, что запустить ракету можно и с подводных лодок, и из традиционных шахтных установок, а самый вероятный противник раскинулся от Камчатки до Калининграда, «гальками» нужно было постараться засеять максимальное пространство на разных орбитах. А то вдруг подвезут ракету на место пуска на колесах или на поезде, а перехватчика поблизости нет… И всё, считай, что его нет вовсе. Чтобы от утюгов была хоть какая-то польза на случай массового пуска, их нужно было сделать тысячи.

В итоге программа оказалась не дешевле ракетной ядерной. Вот только ракета спокойно спит в шахте десятилетиями, а ударный элемент необходимо постоянно держать на низкой орбите, где он проживёт от считанных месяцев до считанных лет, а потом взамен него придется выводить новый.

Конструкторы всё-таки боролись не за абсолютную гарантию неприступности, а всего лишь за превращение анекдотического «…сокращения штатов в алфавитном порядке: Айдахо, Айова, Алабама…» — в рулетку-лохотрон, где советское командование в принципе не знает, сколько ракет в его пуске успешно долетят к цели, а какие будут сбиты и свою задачу не выполнят.

В общем, нет ничего удивительного в том, что, как только стало ясно, что ядерная война откладывается на неизвестный срок, пришёл суровый бухгалтер и всех участников специальной противоракетной олимпиады из космоса нафиг выгнал.

Ну, а сейчас мы наблюдаем всего лишь очередной перезапуск тех же самых программ на современной технической базе. Пока что с довольно скромными результатами, но достижения четвертьвековой давности наглядно свидетельствуют: конструкторам по-прежнему есть куда стремиться.

Особенно в непростом деле освоения космических бюджетов.

С чем и пожелаем им новых творческих успехов!

Источник: homsk.com