Так же, как и в любой микропроцессорной системе, набор команд процессора МК включает в себя четыре основные группы команд:

- команды пересылки данных;

- арифметические команды ;

- логические команды ;

- команды переходов.

Для реализации возможности независимого управления разрядами портов (регистров) в большинстве современных МК предусмотрена также группа команд битового управления (булевый или битовый процессор). Наличие команд битового процессора позволяет существенно сократить объем кода управляющих программ и время их выполнения.

В ряде МК выделяют также группу команд управления ресурсами контроллера, используемую для настройки режимов работы портов ввода/вывода, управления таймером и т.п. В большинстве современных МК внутренние ресурсы контроллера отображаются на память данных, поэтому для целей управления ресурсами используются команды пересылки данных.

Система команд МК по сравнению с системой команд универсального МП имеет, как правило, менее развитые группы арифметических и логических команд, зато более мощные группы команд пересылки данных и управления. Эта особенность связана со сферой применения МК, требующей, прежде всего, контроля окружающей обстановки и формирования управляющих воздействий.

Микроконтроллеры это просто.#2 Память

Схема синхронизации МК

Схема синхронизации МК обеспечивает формирование сигналов синхронизации, необходимых для выполнения командных циклов центрального процессора, а также обмена информацией по внутренней магистрали. В зависимости от исполнения центрального процессора командный цикл может включать в себя от одного до нескольких (4 — 6) тактов синхронизации. Схема синхронизации формирует также метки времени, необходимые для работы таймеров МК. В состав схемы синхронизации входят делители частоты, которые формируют необходимые последовательности синхросигналов.

Память программ и данных МК

В МК используется три основных вида памяти. Память программ представляет собой постоянную память (ПЗУ), предназначенную для хранения программного кода ( команд ) и констант. Ее содержимое в ходе выполнения программы не изменяется. Память данных предназначена для хранения переменных в процессе выполнения программы и представляет собой ОЗУ. Регистры МК — этот вид памяти включает в себя внутренние регистры процессора и регистры, которые служат для управления периферийными устройствами (регистры специальных функций).

Память программ

Основным свойством памяти программ является ее энергонезависимость, то есть возможность хранения программы при отсутствии питания. С точки зрения пользователей МК следует различать следующие типы энергонезависимой памяти программ:

- ПЗУ масочного типа — mask-ROM. Содержимое ячеек ПЗУ этого типа заносится при ее изготовлении с помощью масок и не может быть впоследствии заменено или допрограммировано. Поэтому МК с таким типом памяти программ следует использовать только после достаточно длительной опытной эксплуатации. Основным недостатком данной памяти является необходимость значительных затрат на создание нового комплекта фотошаблонов и их внедрение в производство. Обычно такой процесс занимает 2-3 месяца и является экономически выгодным только при выпуске десятков тысяч приборов. ПЗУ масочного типа обеспечивают высокую надежность хранения информации по причине программирования в заводских условиях с последующим контролем результата.

- ПЗУ, программируемые пользователем, с ультрафиолетовым стиранием — EPROM (ErasableProgrammable ROM). ПЗУ данного типа программируются электрическими сигналами и стираются с помощью ультрафиолетового облучения. Ячейка памяти EPROM представляет собой МОП-транзистор с «плавающим» затвором, заряд на который переносится с управляющего затвора при подаче соответствующих электрических сигналов. Для стирания содержимого ячейки она облучается ультрафиолетовым светом, который сообщает заряду на плавающем затворе энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера и стекания на подложку. Этот процесс может занимать от нескольких секунд до нескольких минут. МК с EPROM допускают многократное программирование и выпускаются в керамическом корпусе с кварцевым окошком для доступа ультрафиолетового света. Такой корпус стоит довольно дорого, что значительно увеличивает стоимость МК. Для уменьшения стоимости МК с EPROM его заключают в корпус без окошка (версия EPROM с однократным программированием).

- ПЗУ, однократно программируемые пользователем, — OTPROM (One-TimeProgrammable ROM). Представляют собой версию EPROM, выполненную в корпусе без окошка для уменьшения стоимости МК на его основе. Сокращение стоимости при использовании таких корпусов настолько значительно, что в последнее время эти версии EPROM часто используют вместо масочных ПЗУ.

- ПЗУ, программируемые пользователем, с электрическим стиранием — EEPROM (ElectricallyErasableProgrammable ROM). ПЗУ данного типа можно считать новым поколением EPROM, в которых стирание ячеек памяти производится также электрическими сигналами за счет использования туннельных механизмов. Применение EEPROM позволяет стирать и программировать МК, не снимая его с платы. Таким способом можно производить отладку и модернизацию программного обеспечения. Это дает огромный выигрыш на начальных стадиях разработки микроконтроллерных систем или в процессе их изучения, когда много времени уходит на поиск причин неработоспособности системы и выполнение циклов стирания-программирования памяти программ. По цене EEPROM занимают среднее положение между OTPROM и EPROM. Технология программирования памяти EEPROM допускает побайтовое стирание и программирование ячеек. Несмотря на очевидные преимущества EEPROM, только в редких моделях МК такая память используется для хранения программ. Связано это с тем, что, во-первых, EEPROM имеют ограниченный объем памяти. Во-вторых, почти одновременно с EEPROM появились Flash-ПЗУ, которые при сходных потребительских характеристиках имеют более низкую стоимость;

- ПЗУ с электрическим стиранием типа Flash — Flash-ROM. Функционально Flash-память мало отличается от EEPROM. Основное различие состоит в способе стирания записанной информации. В памяти EEPROM стирание производится отдельно для каждой ячейки, а во Flash-памяти стирать можно только целыми блоками. Если необходимо изменить содержимое одной ячейки Flash-памяти, потребуется перепрограммировать весь блок. Упрощение декодирующих схем по сравнению с EEPROM привело к тому, что МК с Flash-памятью становятся конкурентоспособными по отношению не только к МК с однократно программируемыми ПЗУ, но и с масочными ПЗУ также.

Память данных

Понятие SRAM, DRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, …

Память данных МК выполняется, как правило, на основе статического ОЗУ. Термин «статическое» означает, что содержимое ячеек ОЗУ сохраняется при снижении тактовой частоты МК до сколь угодно малых значений (с целью снижения энергопотребления). Большинство МК имеют такой параметр, как «напряжение хранения информации» — USTANDBY.

При снижении напряжения питания ниже минимально допустимого уровня UDDMIN, но выше уровня USTANDBY работа программы МК выполняться не будет, но информация в ОЗУ сохраняется. При восстановлении напряжения питания можно будет сбросить МК и продолжить выполнение программы без потери данных. Уровень напряжения хранения составляет обычно около 1 В, что позволяет в случае необходимости перевести МК на питание от автономного источника (батареи) и сохранить в этом режиме данные ОЗУ.

Объем памяти данных МК, как правило, невелик и составляет обычно десятки и сотни байт. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке программ для МК. Так, при программировании МК константы, если возможно, не хранятся как переменные, а заносятся в ПЗУ программ. Максимально используются аппаратные возможности МК, в частности, таймеры. Прикладные программы должны ориентироваться на работу без использования больших массивов данных.

Регистры МК

Как и все МПС, МК имеют набор регистров, которые используются для управления его ресурсами. В число этих регистров входят обычно регистры процессора (аккумулятор, регистры состояния, индексные регистры), регистры управления (регистры управления прерываниями, таймером), регистры, обеспечивающие ввод/вывод данных (регистры данных портов, регистры управления параллельным, последовательным или аналоговым вводом/выводом). Обращение к этим регистрам может производиться по-разному.

В МК с RISC-процессором все регистры (часто и аккумулятор) располагаются по явно задаваемым адресам. Это обеспечивает более высокую гибкость при работе процессора.

Одним из важных вопросов является размещение регистров в адресном пространстве МК. В некоторых МК все регистры и память данных располагаются в одном адресном пространстве. Это означает, что память данных совмещена с регистрами. Такой подход называется «отображением ресурсов МК на память».

В других МК адресное пространство устройств ввода/вывода отделено от общего пространства памяти. Отдельное пространство ввода/вывода дает некоторое преимущество процессорам с гарвардской архитектурой, обеспечивая возможность считывать команду во время обращения к регистру ввода/вывода.

Стек МК

В микроконтроллерах ОЗУ данных используется также для организации вызова подпрограмм и обработки прерываний. При этих операциях содержимое программного счетчика и основных регистров (аккумулятор, регистр состояния и другие) сохраняется и затем восстанавливается при возврате к основной программе.

В фон-неймановской архитектуре единая область памяти используется, в том числе, и для реализации стека. При этом снижается производительность устройства, так как одновременный доступ к различным видам памяти невозможен. В частности, при выполнении команды вызова подпрограммы следующая команда выбирается после того, как в стек будет помещено содержимое программного счетчика.

В гарвардской архитектуре стековые операции производятся в специально выделенной для этой цели памяти. Это означает, что при выполнении программы вызова подпрограмм процессор с гарвардской архитектурой производит несколько действий одновременно.

Необходимо помнить, что МК обеих архитектур имеют ограниченную емкость памяти для хранения данных. Если в процессоре имеется отдельный стек и объем записанных в него данных превышает его емкость, то происходит циклическое изменение содержимого указателя стека, и он начинает ссылаться на ранее заполненную ячейку стека. Это означает, что после слишком большого количества вызовов подпрограмм в стеке окажется неправильный адрес возврата. Если МК использует общую область памяти для размещения данных и стека, то существует опасность, что при переполнении стека произойдет запись в область данных либо будет сделана попытка записи загружаемых в стек данных в область ПЗУ.

Внешняя память

Несмотря на существующую тенденцию по переходу к закрытой архитектуре МК, в некоторых случаях возникает необходимость подключения дополнительной внешней памяти (как памяти программ, так и данных).

Если МК содержит специальные аппаратные средства для подключения внешней памяти, то эта операция производится штатным способом (как для МП).

Второй, более универсальный, способ заключается в том, чтобы использовать порты ввода/вывода для подключения внешней памяти и реализовать обращение к памяти программными средствами. Такой способ позволяет задействовать простые устройства ввода/вывода без реализации сложных шинных интерфейсов, однако приводит к снижению быстродействия системы при обращении к внешней памяти.

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 136.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда.

Источник: stydopedya.ru

Память программ и данных МК

Память программ представляет собой постоянную память (ПЗУ), предназначенную для хранения программного кода (команд) и констант. Ее содержимое в ходе выполнения программы не изменяется.

Память данных предназначена для хранения переменных в процессе выполнения программы и представляет собой ОЗУ.

Регистры МК— этот вид памяти включает в себя внутренние регистры процессора и регистры, которые служат для управления периферийными устройствами (регистры специальных функций).

Основным свойством памяти программ является ее энергонезависимость, то есть возможность хранения программы при отсутствии питания. С точки зрения пользователей МК следует различать следующие типы энергонезависимой памяти программ:

ПЗУ масочного типа — mask -ROM. Содержимое ячеек ПЗУ этого типа заносится при ее изготовлении с помощью масок и не может быть впоследствии заменено или допрограммировано. Поэтому МК с таким типом памяти программ следует использовать только после достаточно длительной опытной эксплуатации.

Основным недостатком данной памяти является необходимость значительных затрат на создание нового комплекта фотошаблонов и их внедрение в производство. Обычно такой процесс занимает 2-3 месяца и является экономически выгодным только при выпуске десятков тысяч приборов. ПЗУ масочного типа обеспечивают высокую надежность хранения информации по причине программирования в заводских условиях с последующим контролем результата.

ПЗУ, программируемые пользователем, с ультрафиолетовым стиранием — EPROM (Erasable Programmable ROM). ПЗУ данного типа программируются электрическими сигналами и стираются с помощью ультрафиолетового облучения.

Ячейка памяти EPROM представляет собой МОП-транзистор с «плавающим» затвором, заряд на который переносится с управляющего затвора при подаче соответствующих электрических сигналов. Для стирания содержимого ячейки она облучается ультрафиолетовым светом, который сообщает заряду на плавающем затворе энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера и стекания на подложку.

Этот процесс может занимать от нескольких секунд до нескольких минут. МК с EPROM допускают многократное программирование и выпускаются в керамическом корпусе с кварцевым окошком для доступа ультрафиолетового света. Такой корпус стоит довольно дорого, что значительно увеличивает стоимость МК. Для уменьшения стоимости МК с EPROM его заключают в корпус без окошка (версия EPROM с однократным программированием).

ПЗУ, однократно программируемые пользователем, — OTPROM (One-Time Programmable ROM). Представляют собой версию EPROM, выполненную в корпусе без окошка для уменьшения стоимости МК на его основе. Сокращение стоимости при использовании таких корпусов настолько значительно, что в последнее время эти версии EPROM часто используют вместо масочных ПЗУ.

ПЗУ, программируемые пользователем, с электрическим стиранием — EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). ПЗУ данного типа можно считать новым поколением EPROM, в которых стирание ячеек памяти производится также электрическими сигналами за счет использования туннельных механизмов. Применение EEPROM позволяет стирать и программировать МК, не снимая его с платы.

Таким способом можно производить отладку и модернизацию программного обеспечения. Это дает огромный выигрыш на начальных стадиях разработки микроконтроллерных систем или в процессе их изучения, когда много времени уходит на поиск причин неработоспособности системы и выполнение циклов стирания-программирования памяти программ.

По цене EEPROM занимают среднее положение между OTPROM и EPROM. Технология программирования памяти EEPROM допускает побайтовое стирание и программирование ячеек. Несмотря на очевидные преимущества EEPROM, только в редких моделях МК такая память используется для хранения программ. Связано это с тем, что, во-первых, EEPROM имеют ограниченный объем памяти. Во-вторых, почти одновременно с EEPROM появились Flash -ПЗУ, которые при сходных потребительских характеристиках имеют более низкую стоимость;

ПЗУ с электрическим стиранием типа Flash — Flash-ROM. Функционально Flash -память мало отличается от EEPROM. Основное различие состоит в способе стирания записанной информации. В памяти EEPROM стирание производится отдельно для каждой ячейки, а во Flash -памяти стирать можно только целыми блоками.

Если необходимо изменить содержимое одной ячейки Flash -памяти, потребуется перепрограммировать весь блок. Упрощение декодирующих схем по сравнению с EEPROM привело к тому, что МК с Flash -памятью становятся конкурентоспособными по отношению не только к МК с однократно программируемыми ПЗУ, но и с масочными ПЗУ также.

Память данных МК выполняется, как правило, на основе статического ОЗУ. Термин «статическое» означает, что содержимое ячеек ОЗУ сохраняется при снижении тактовой частоты МК до сколь угодно малых значений (с целью снижения энергопотребления). Большинство МК имеют такой параметр, как «напряжение хранения информации» — USTANDBY.

При снижении напряжения питания ниже минимально допустимого уровня UDDMIN, но выше уровня USTANDBY работа программы МК выполняться не будет, но информация в ОЗУ сохраняется. При восстановлении напряжения питания можно будет сбросить МК и продолжить выполнение программы без потери данных. Уровень напряжения хранения составляет обычно около 1 В, что позволяет в случае необходимости перевести МК на питание от автономного источника (батареи) и сохранить в этом режиме данные ОЗУ.

Объем памяти данных МК, как правило, невелик и составляет обычно десятки и сотни байт. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке программ для МК. Так, при программировании МК константы, если возможно, не хранятся как переменные, а заносятся в ПЗУ программ. Максимально используются аппаратные возможности МК, в частности, таймеры. Прикладные программы должны ориентироваться на работу без использования больших массивов данных.

Как и все МПС, МК имеют набор регистров, которые используются для управления его ресурсами. В число этих регистров входят обычно регистры процессора (аккумулятор, регистры состояния, индексные регистры), регистры управления (регистры управления прерываниями, таймером), регистры, обеспечивающие ввод/вывод данных (регистры данных портов, регистры управления параллельным, последовательным или аналоговым вводом/выводом).

Обращение к этим регистрам может производиться различными способами.

В МК с RISC -процессором все регистры (часто и аккумулятор) располагаются по явно задаваемым – абсолютным адресам. Это обеспечивает более высокую гибкость при работе процессора.

Регистры размещаются в адресном пространстве МК. В некоторых МК все регистры и память данных располагаются в одном адресном пространстве. Это означает, что память данных совмещена с регистрами. Такой подход называется «отображением ресурсов МК на память».

В других МК адресное пространство устройств ввода/вывода отделено от общего пространства памяти. Отдельное пространство ввода/вывода дает некоторое преимущество процессорам с гарвардской архитектурой, обеспечивая возможность считывать команду во время обращения к регистру ввода/вывода.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Типы запоминающих устройств и их функции.

Для хранения небольших массивов кодовых слов могут использоваться регистры. Регистровая память самая быстрая, но уже при необходимости хранить десятки слов применение регистровой памяти приводит к неоправданно большим аппаратурным затратам. Для хранения больших массивов слов строят запоминающие устройства (ЗУ) с использованием специальных микросхем, в каждой, из которых может храниться информация объемом в десятки тысяч и миллионы битов.

По выполняемым функциям различают следующие типы запоминающих устройств:

· оперативное запоминающее устройство (ОЗУ);

· постоянное запоминающее устройство (ПЗУ);

· перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ);

· энергонезависимое запоминающее устройство.

Оперативное ЗУ используется в условиях, когда необходимо выбирать и обновлять хранимую информацию в высоком темпе работы процессора цифрового устройства. Вследствие этого в ОЗУ предусматриваются три режима работы: режим хранения при отсутствии обращения к ЗУ, режим чтения хранимых слов и режим записи новых слов. При этом в режимах чтения и записи ОЗУ должно функционировать с высоким быстродействием. Время чтения или записи слова в различных типах ОЗУ составляет порядка 10 – 30 наносекунд. В цифровых устройствах ОЗУ используется для хранения данных (исходных данных, промежуточных и конечных результатов обработки данных) и программ.

Оперативное запоминающее устройство иначе называется ЗУ с произвольной выборкой (ЗУПВ) и обозначается – RAM (Random Access Memory).

Постоянное ЗУ предназначено для хранения некоторой однажды записанной в него информации, не разрушаемой и при отключении источников питания. То есть ПЗУ – это вид энергонезависимого ЗУ. В ПЗУ предусматриваются два режима работы: режим хранения и режим чтения с высоким быстродействием. Режим записи непосредственно в рабочем режиме не предусматривается.

Используются ПЗУ для хранения программ в таких специализированных цифровых устройствах, которые, функционируя длительное время, многократно выполняют действия по одному и тому же алгоритму при различных исходных данных. Другое название ПЗУ память только для чтения (ROM, Read Only Memory).

Программирование ПЗУ (запись информации) осуществляют двумя способами.

При первом способе на стадии изготовления микросхемы ПЗУ через маску в необходимых местах формируются перемычки (масочные ПЗУ). Другой способ программирования ПЗУ основан на пережигании легкоплавких перемычек в нужных пересечениях матрицы ЭП. Программирование производит пользователь электрическими импульсами с помощью специального устройства – программатора.

ПЗУ масочного типа — mask-ROM. Содержимое ячеек ПЗУ этого типа заносится при ее изготовлении с помощью масок и не может быть впоследствии заменено Поэтому МК с таким типом памяти программ следует использовать только после достаточно длительной опытной эксплуатации. Основным недостатком данной памяти является необходимость значительных затрат на создание нового комплекта фотошаблонов и их внедрение в производство. Обычно такой процесс занимает 2-3 месяца и является экономически выгодным только при выпуске десятков тысяч приборов. ПЗУ масочного типа обеспечивают высокую надежность хранения информации по причине программирования в заводских условиях с последующим контролем результата.

Программируемые ПЗУ, однократно программируемые пользователем, — OTP — RO M(One-Time Programmable ROM). Представляют собой версию перепрограммируемого ПЗУ EPROM, для уменьшения стоимости выполненную в корпусе без окошка. В последнее время эти версии EPROM часто используют вместо масочных ПЗУ.

Вариантом ПЗУ являются программируемые логические матрицы – структуры, ориентированные на программирование набора заданных логических функций. Эти микросхемы ПЗУ допускают только однократное программирование. Широкое распространение нашли программируемые логические матрицы и устройства (PLM, PML, PLA, PAL, PLD, FPGA и т.д.) с большим выбором логических элементов и устройств на одном кристалле.

Репрограммируемые ПЗУ (EPROM, REPROM, EEPROM) допускают неоднократные сотни и тысячи циклов перепрограммирования. В этих РПЗУ в качестве элемента памяти выступает МОП-транзистор, обладающий свойством под воздействием импульса программирования переходить в состояние проводимости и сохранять его длительное время. Для стирания информации перед новым циклом программирования необходимо снять это состояние. В зависимости от способа стирания РПЗУ делятся на два вида: со стиранием электрическим сигналом и со стиранием ультрафиолетовым светом, которым кристалл облучают через специальное окно в крышке корпуса. Микросхемы РПЗУ являются энергонезависимыми и сохраняют информацию длительное время без питания.

Перепрограммируемое ПЗУ в процессе функционирования цифрового устройства используется как ПЗУ. Оно отличается от ПЗУ тем, что допускает обновление однажды занесенной информации, т.е. в нем предусматривается режим записи. Однако в отличие от ОЗУ запись информации требует отключения ППЗУ от цифрового устройства, производится с использованием специальных предназначенных для записи устройств (программаторов) и занимает длительное время, достигающее десятков минут. Перепрограммируемое ПЗУ дороже ПЗУ, и их применяют в процессе отладки программы, после чего их можно заменить более дешевым ПЗУ.

Два основных типа перепрограммируемых ПЗУ:

ПЗУ, программируемые пользователем, с ультрафиолетовым стиранием — EPROM (Erasable Programmable ROM). ПЗУ данного типа программируются электрическими сигналами и стираются с помощью ультрафиолетового облучения. Память стирается вся целиком. Этот процесс может занимать от нескольких секунд до нескольких минут.

МК с EPROM допускают многократное программирование и выпускаются в керамическом корпусе с кварцевым окошком для доступа ультрафиолетового света. Такой корпус стоит довольно дорого, что значительно увеличивает стоимость МК. Для уменьшения стоимости МК с EPROM его заключают в корпус без окошка (версия EPROM с однократным программированием).

ПЗУ, программируемые пользователем, с электрическим стиранием — EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). ПЗУ данного типа можно считать новым поколением EPROM, в которых стирание ячеек памяти производится также электрическими сигналами за счет использования туннельных механизмов. Применение EEPROM позволяет стирать и программировать МК, не снимая его с платы.

Таким способом можно производить отладку и модернизацию программного обеспечения. Это дает огромный выигрыш на начальных стадиях разработки микроконтроллерных систем или в процессе их изучения, когда много времени уходит на поиск причин неработоспособности системы и выполнение циклов стирания-программирования памяти программ.

По цене EEPROM занимают среднее положение между OTPROM и EPROM. Технология программирования памяти EEPROM допускает побайтовое стирание и программирование ячеек. Несмотря на очевидные преимущества EEPROM, только в редких моделях МК такая память используется для хранения программ. Связано это с тем, что, во-первых, EEPROM имеют ограниченный объем памяти. Во-вторых, почти одновременно с EEPROM появились Flash-ПЗУ, которые при сходных потребительских характеристиках имеют более низкую стоимость.

ПЗУ с электрическим стиранием типа Flash — Flash-ROM. Функционально Flash-память мало отличается от EEPROM. FLASH ROM сочетают высокую плотность ЭП с перепрограммированием непосредственно в рабочей схеме. Основное различие состоит в способе стирания записанной информации.

В памяти EEPROM стирание производится отдельно для каждой ячейки, а во Flash-памяти стирать можно только целыми блоками. Если необходимо изменить содержимое одной ячейки Flash-памяти, потребуется перепрограммировать весь блок. Упрощение декодирующих схем по сравнению с EEPROM привело к тому, что МК с Flash-памятью становятся конкурентоспособным по отношению не только к МК с однократно программируемыми ПЗУ, но и с масочными ПЗУ также.

Энергонезависимая память (NVRAM). Всякая память, сохраняющая данные при отключении внешнего источника питания может считаться энергонезависимой — NonVolatile Memory.

Для EEPROM характерен очень длинный по сравнению с циклом чтения цикл записи, однако, часто возникает необходимость иметь энергонезависимую оперативную память. Для этого имеются две возможности: во — первых, использовать статическое КМОП ОЗУ с резервной литиевой батареей, встроенной непосредственно в корпус микросхемы; вторым вариантом является микросхема NOVRAM, в одном кристалле которой объединены статические ОЗУ и EPROM. При падении/восстановлении напряжения содержимое ОЗУ либо программно, либо автоматически переносится в EPROM, а после восстановления напряжения – обратно.

На рис.3.6 приведены упрощенные условные графические обозначения (УГО) запоминающих устройств.

Рис. 3.6. Условные графические обозначения (УГО) микросхем ОЗУ (RAM) и ПЗУ(EPROM).

Структура микросхем ЗУ.

Микросхема запоминающего устройства содержит некоторое число N ячеек, в каждой из которых может храниться слово с определенным числом разрядов n. Ячейки последовательно нумеруются двоичными числами. Номер ячейки называется адресом. Если для представления адресов используются комбинации m-разрядного двоичного кода, то число ячеек в ЗУ может составить N=2 m .

Количество информации, которое может храниться в ЗУ, определяет его емкость. Емкость можно выражать числом ячеек N с указанием разрядности n хранимых в них слов в форме N * n, либо ее можно определять произведением N и n: M = N . n бит. Часто разрядность ячеек выбирают кратной байту (1 байт равен 8 битам). Тогда и емкость удобно представить в байтах.

Большие значения емкости часто выражаются в единицах Кбайт и Мбайт. Например, Кбайт = 2 10 = 1024; Mбайт = 2 20 байт =2 10 Кбайт. Емкость 64Кбайт означает емкость, равную 64 . 1024 . 8 бит.

Второй важной характеристикой ЗУ является его быстродействие. Быстродействие ЗУ определяется двумя параметрами: временем выборки tb, представляющем собой интервал времени между моментом подачи сигнала выборки и появлением считанных из ЗУ данных на выходе, и временем цикла записи, измеряемом от подачи сигнала выборки при записи до момента, когда допустимо следующее обращение к памяти.

Каждая микросхема ЗУ кроме времени обращения и емкости характеризуется потребляемой мощностью, набором питающих напряжений, типом корпуса (числом выводов). Микросхемы ППЗУ дополнительно характеризуются временем хранения записанной в них информации (по истечении которого хранящаяся в ячейках информация может самопроизвольно измениться), допустимым количеством циклов перезаписи (после чего микросхема считается негодной для использования).

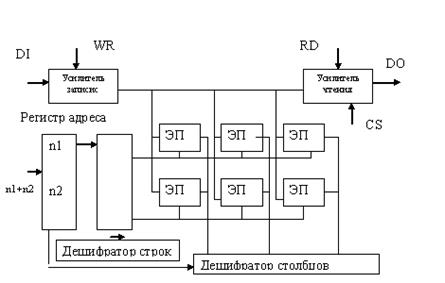

Основной составной частью микросхем ОЗУ и ПЗУ являются массивы элементов памяти (ЭП), объединенных в прямоугольную матрицу накопителя. Каждый ЭП имеет свой адрес и может хранить или 1 бит информации или целое слово. Для обращения к ЭП необходимо его выбрать с помощью кода адреса, сигналы которого подводят к адресным входам микросхемы памяти.

Доступ к произвольному ЭП(j) производится с помощью прямоугольного дешифратора, состоящего из двух обычных линейных дешифраторов, причем n2 адресных линий заводится на дешифратор столбцов, а другие адресные n1 линии подключены к дешифратору строк. Количество строк и столбцов будет соответственно равно 2 (n1) и 2 n 2 , т.е. общее количество, обслуживаемых ЭП, равно 2 ( n 1+ n 2) .

Рис. 3.7. Организация микросхемы статического ОЗУ.

Хотя и ОЗУ и ПЗУ допускают обращение к любому ЭП в произвольном порядке и являются запоминающими устройствами с произвольной выборкой, обозначение RAM по традиции, используется только для ОЗУ. Для ПЗУ применяют обозначение xxRОM, где ROM (Read only memory) – память для чтения. Микросхемы ОЗУ также разделяют по типу ЭП: на статические ОЗУ (SRAM) и динамические ОЗУ (DRAM). В статических ОЗУ в качестве ЭП применяются статические триггеры на биполярных или МОП-транзисторах, способные при наличии напряжения питания неограниченно долго сохранять свое состояние.

Например, в микросхеме 537РУ10 в качестве элемента памяти используется простейший D-триггер-защелка и схема управления. В результате каждый ЭП состоит из восьми триггеров.

В динамических ОЗУ ЭП выполнены на основе микроконденсаторов в интегральном исполнении, размеры которого значительно меньше D-триггера статической памяти.

По этой причине, при одинаковых размерах кристалла, информационная емкость DRAM выше, чем у SRAM. Количество адресных входов и габариты должны увеличиться. Чтобы не допустить этого, адресные линии внутри микросхемы разбиваются на две группы, например старшая и младшая половина. Две одноименные k-линии каждой группы подключаются к двум выходам внутреннего k-го демультиплексора «1 в 2», а его вход соединяется с k-ым адресным входом микросхемы. Количество адресных входов, при этом уменьшается в два раза, но зато передача адреса в микросхему должна производиться, во-первых в два приема, что несколько уменьшает быстродействие, и во-вторых потребуется дополнительный внешний мультиплексор адреса.

Такие ЭП не могут долгое время сохранять свое состояние, определяемое наличием или отсутствием электрического заряда, и поэтому нуждаются в периодическом восстановлении (регенерации). В процессе хранения бита конденсатор разряжается. Чтобы этого не допустить заряд необходимо поддерживать. Для этого используют различные схемы регенерации.

Микросхемы динамических ОЗУ имеют большую емкость и дешевле, чем статические ОЗУ. Это обусловлено меньшим числом компонентов в ЭП и значительно более плотным их размещением в кристалле. Однако динамические ОЗУ сложнее в применении, поскольку нуждаются в организации принудительной регенерации, в дополнительном оборудовании и в усложнении устройства управления.

Динамическое ОЗУ отличается от статического ОЗУ: 1) мультиплексированием адресных входов, 2) необходимостью регенерации хранимой информации, 3) повышенной емкостью (до нескольких Мбит), 4) более сложной схемой управления. На рисунке 3.8 внизу приведена структура БИС динамического ОЗУ.

Микросхемы ПЗУ также имеют матричную структуру накопителя. Микросхемы РПЗУ допускают многократное, до сотен тысяч, циклов перепрограммирования на рабочем месте пользователя. Это свойство обеспечивается применением ЭП на МОП транзисторах с «плавающим затвором».

В режиме программирования, на выбранный по адресной шине ЭП, куда необходимо записать ноль, подается импульс. Стирание осуществляется УФ-излучением (EPROM), либо электрически (EEPROM). При этом все ячейки переводятся в состояние «1». Записанная информация сохраняется в течение нескольких лет.

Рис. 3.8. Структура БИС динамического ОЗУ

В однократно программируемом ПЗУ (OTP,PROM) функции ЭП выполняют перемычки в виде проводников, диодов или транзисторов между шинами строк и столбцов в накопителе. В такой матрице наличие перемычки соответствует 1, а ее отсутствие – 0. Все типы ПЗУ имеют словарную организацию. Совокупность всех ЭП (j), в которой размещается слово, имеет свой адрес и называется ячейкой памяти ЯП.

Рис. 3.8. Структура БИС однократно программируемого ПЗУ.

Для любого значения адресных сигналов А0 – Аn-1 найдется единственный выход дешифратора «i» на котором сигнал Yi = 1, на остальных выходах будут нули. Потенциал базы j-транзистора будет зависеть в этом случае только от наличия или отсутствия перемычки fi. Если перемычка есть (fi=1), то на базе высокий уровень сигнала, транзистор открыт и выходной сигнал DOj = 0. Если перемычки нет (fi=0),то DOj=1.Пережиганием перемычек в соответствующих j-битах всех адресов, в микросхему записывается программа и/или данные.

Имеются также запоминающие устройства с последовательным доступом SERIAL EPROM. SERIAL EPROM работают в режиме последовательного битового обмена; оснащаются тактовым входом для синхронизации и одной или двумя линиями данных. Эти микросхемы имеют специальный интерфейс. Их трудно использовать без микропроцессора, снабженного таким же интерфейсом.

Однако в комплекте они очень удобны, так как сокращается число линий и упрощается организация обмена. Обычно SERIAL EPROM используют для хранения небольшого количества установочных параметров, даты и т.д.

Источник: infopedia.su