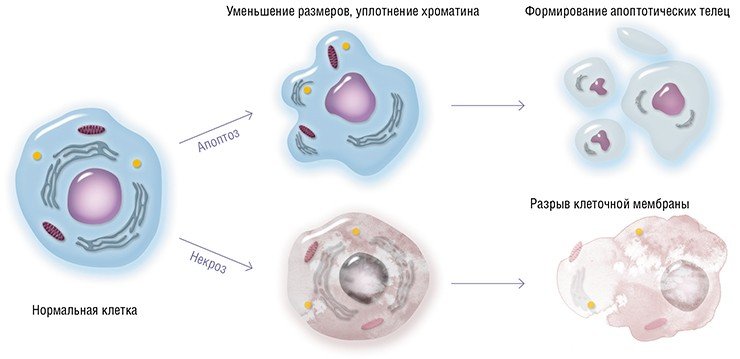

Само название этого типа клеточной смерти – апоптоз, что в переводе с греческого означает «падающие листья», говорит о том, что он является такой же естественной и неотъемлемой чертой многоклеточного организма, как сезонная смена листвы для деревьев. Апоптоз запускается, когда клетка имеет серьезные повреждения, ведущие к нарушению ее функций: в результате слаженной работы специальных систем, необратимо повреждающих основные клеточные структуры, такая клетка заканчивает жизнь «самоубийством».

Все клетки многоклеточных существ несут в себе потенциальную способность к апоптозу, так же как японские самураи всю жизнь носят с собой меч. И если по каким-то причинам тонкий механизм апоптоза разлаживается, последствия для организма могут оказаться самыми катастрофическими. Например, раковые клетки, блокируя систему апоптоза, приобретают бессмертие. Поэтому изучение механизмов клеточной самоликвидации является важнейшим направлением современных биомедицинских исследований: раскрытие тайн апоптоза поможет в разработке новых лекарств для борьбы с самыми тяжелыми и трудноизлечимыми болезнями современности

Как убрать программу самоуничтожения — психолог Ирина Лебедь

Каждый день и каждый час в нашем организме погибают миллионы клеток. Отшелушиваются ороговевшие клетки покровного эпителия, быстро изнашиваются и гибнут клетки слизистой ткани, выстилающей пищеварительный тракт, лейкоциты – белые клетки крови, находят свою смерть в борьбе с патогенами… Но как наше тело избавляется от специализированных клеток, когда в результате накопившихся внутренних повреждений они становятся неспособными выполнять свои функции? Одним из самых парадоксальных и удивительных механизмов, контролирующих жизнеспособность многоклеточного организма, является апоптоз – клеточная самоликвидация.

Регулярная, генетически запрограммированная гибель отдельных клеток необходима для нормального функционирования организма в целом. Все клетки многоклеточных существ обладают аппаратом апоптоза, так же как японские самураи всю жизнь носят с собой меч. Однако у этого естественного процесса есть и обратная сторона: если по каким-то причинам тонкий механизм апоптоза разлаживается, последствия для организма могут оказаться самыми катастрофическими.

Нарушения в запуске апоптоза ведут к возникновению ряда серьезных заболеваний, в том числе аутоиммунных и онкологических. Например, раковые клетки, блокируя систему апоптоза, приобретают бессмертие. Поэтому изучение механизмов клеточной самоликвидации является важнейшим направлением современных биомедицинских исследований: раскрытие тайн апоптоза поможет в разработке новых лекарств для борьбы с самыми тяжелыми и трудноизлечимыми болезнями современности.

Ферменты-киллеры

Итак, клетка выполнила свои функции, «постарела» и готова к самоуничтожению во благо всему организму. Кто же выполняет это «заказное» самоубийство?

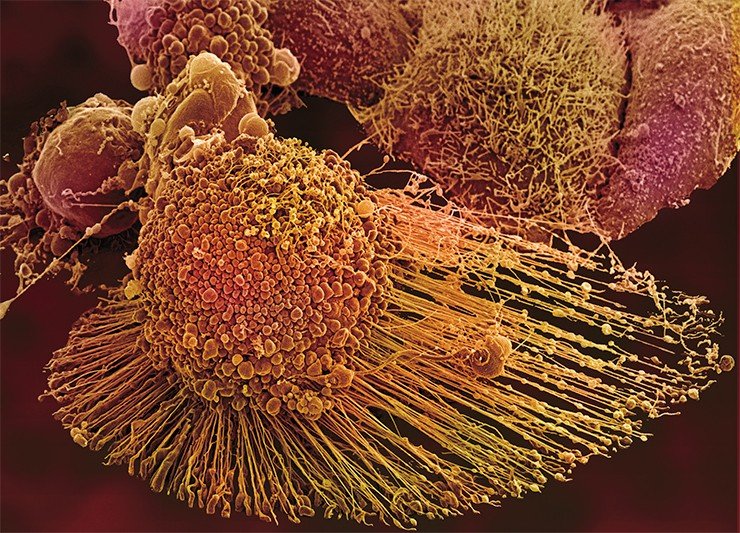

Оказывается, в этом «детективе» про апоптоз имеются и свои затаившиеся киллеры. В этой роли выступают особые ферменты – каспазы, имеющиеся в каждой клетке (Salvesen, 2002; Nicholson, 1999; Lavrik et al., 2005). Обычно каспазы присутствуют в клеточной цитоплазме в виде неактивных предшественников (прокаспаз). Прокаспазы не проявляют никакой активности, мирно сосуществуя в клетке вместе с другими белками, однако при поступлении сигнала на самоуничтожение они превращаются в настоящие белки-убийцы.

Программа самоуничтожения. Александр Палиенко.

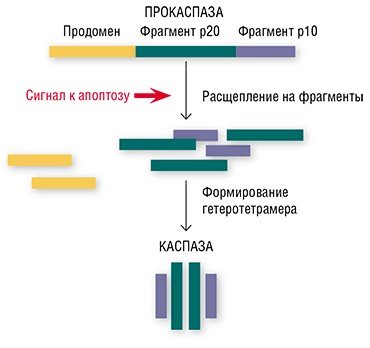

«Смена имиджа» безобидных прокаспаз происходит так: белок расщепляется на три фрагмента, один из которых (продомен) отщепляется, а остальные соединяются с двумя аналогичными фрагментами другой прокаспазы. Благодаря такой структурной перестройке образуется активный гетеротетрамер каспазы, в котором аминокислоты формируют центр фермента, выполняющий каталитическую функцию (Salvesen, 2002).

Образовавшиеся активные каспазы наконец показывают свое настоящее лицо: они начинают расщеплять все белки, которые содержат остатки аминокислоты аспарагина (при условии, что рядом располагаются определенным образом остатки еще трех других аминокислот). В результате такой «подрывной» деятельности в клетке оказываются поврежденными сотни белков. К числу наиболее известных мишеней каспаз относятся белки цитоскелета (структурного каркаса клетки); белки, отвечающие за репарацию (восстановление) поврежденной ДНК; структурные белки оболочки клеточного ядра, а также ряд других жизненно важных белков. Все это приводит к нарушению всех процессов жизнедеятельности клетки.

В то же время каспазы активируют ряд белков, которые участвуют в выполнении программы самоликвидации. Например, белка, который разрезает ДНК на большие фрагменты, – этот процесс, после которого целостность ДНК необратимо уничтожается, является характерной чертой апоптоза.

Сигнал на запуск

Но каким же образом клетка узнает, что ей пора самоликвидироваться? Кто и как дает указания киллерам-каспазам?

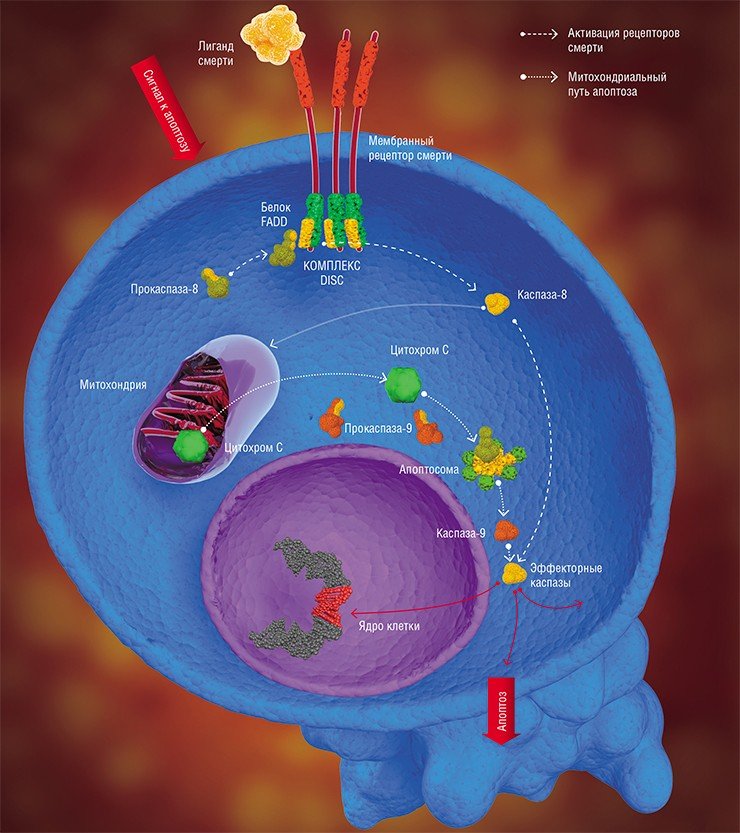

Имеется два основных пути, по которым передаются апоптопические сигналы в виде клеточных регуляторов, таких как гормоны, антигены, моноклональные антитела и другие молекулы. Это митохондриальный (или внутренний) путь, а также через особые трансмембранные белки – так называемые рецепторы смерти (DR, от англ. death receptor). В обоих случаях для запуска апоптоза должны образоваться особые инициаторные апоптотические комплексы. Затем происходит активация так называемых инициаторных каспаз, которые, в свою очередь, активируют эффекторные (разрушающие клеточные структуры) каспазы, о которых упоминалось выше (Nicholson, 1999).

Митохондриальный путь инициируется в результате интенсивного воздействия на клетку ряда повреждающих факторов. Однако каким образом эти повреждения трансформируются в митохондриальный апоптотический сигнал, пока в деталях не установлено. Тем не менее достоверно известно, что первым шагом на этом пути является выход из митохондрий («энергетических фабрик» клетки) цитохрома С – небольшого белка, содержащего комплекс с железом, который является компонентом митохондриальной дыхательной цепи (Green et al., 2004).

Выход цитохрома С инициирует образование в цитоплазме клетки крупного белкового комплекса – апоптосомы, в которую, помимо самого митохондриального белка, входят прокаспаза-9 и белок АПАФ-1. Именно апоптосома и является настоящим «мафиозным боссом» митохондриального пути апоптоза, который дает сигнал киллерам-каспазам.

Речь идет об очень интересном явлении – самоактивации прокаспазы. Такое может произойти лишь в том случае, когда две молекулы этого белка, ориентированные определенным образом относительно друг друга, образуют димер. Именно такие уникальные пространственные условия, необходимые для димеризации и каталитической активации фермента, и предоставляет прокаспазе-9 апоптосома. Образовавшаяся в результате активная каспаза-9 расщепляет эффекторные каспазы (каспазу-3 и каспазу-7), а дальше все происходит по стандартной схеме апоптоза (Green et al., 2004).

В случае рецептор-зависимого сигнального пути инициация апоптоза начинается с другого белкового комплекса, который образуется непосредственно на самом рецепторе смерти (Krammer et al., 2007; Lavrik et al., 2005).

К настоящему времени семейство таких рецепторов включает шесть представителей, в том числе рецептор такого широко известного белка, как фактор некроза опухоли. Все рецепторы смерти имеют одинаковый фрагмент из 80 аминокислот – так называемый домен смерти, расположенный на белковом «хвостике», выходящем в цитоплазму клетки. Такой же аминокислотный фрагмент имеет и белок-адаптер FADD, находящийся в цитоплазме клетки. Домены смерти могут взаимодействовать между собой с образованием устойчивой связи; FADD, в свою очередь, способен присоединять к себе прокаспазу.

Вся цепь событий по образованию апоптотического комплекса запускается лигандом смерти – белком-агонистом, способным специфично связываться с рецептором смерти. Синтез (и, соответственно, рост концентрации) таких молекул в клетке стимулируется каскадом процессов, возникающих в ответ на повреждение клетки.

В результате, благодаря посредничеству FADD, на рецепторе образуется комплекс DISC (от англ. death-inducing signaling complex), что в дословном переводе означает «сигнальный комплекс, инициирующий гибель». Именно в этом комплексе, как и в апоптосоме, происходит самоактивация прокаспазы-8, которая, в свою очередь, активирует эффекторные каспазы (каспазу-3 и каспазу-7) и инициирует клеточную гибель (Lavrik et al., 2005; Krammer et al., 2007). Собственно говоря, на этом различия между запуском двух сигнальных путей апоптоза заканчиваются.

Жить или не жить?

Нужно отметить, что любая клетка организма постоянно подвергается многочисленным повреждающим воздействиям, таким как радиационное излучение разных типов, разнообразные химические агенты, недостаток питательных веществ и т. п. К счастью для нас, для полноценной инициации клеточной гибели необходимо сравнительно сильное воздействие. На страже апоптотических путей стоят специфические механизмы, играющие роль «регулировщиков движения». Эту роль играют особые белки XIAPs и FLIP (Lavrik et al., 2005).

Белки XIAPs ингибируют каспазу-9, которая активируется вследствие развертывания митохондриального пути. Связываясь с активным центром каспазы, они не дают «киллеру» выполнять свою работу. Однако с помощью этих белков клетке удается заблокировать лишь небольшое число активных каспаз. Если же концентрация активных каспаз превышает некий пороговый уровень, то белков XIAPs становится недостаточно, и процесс апоптоза остановить уже невозможно.

В случае рецепторзависимого сигнального пути апоптоза ингибитором активации прокаспазы-8 служит близкий ей по структуре белок FLIP. Молекулы этого белка также могут связываться с апоптическим комплексом DISC, конкурируя за «место» с молекулами прокаспазы, – при повышенной концентрации в цитоплазме они блокируют все возможные «места» такого связывания (Krammer et al., 2007). В результате прокаспаза-8 не может быть активирована, и апоптоз не запускается.

Нарушения в уровне экспрессии как про- так и антиапоптотических белков может привести к серьезным отклонениям от обычного образа жизни клетки. Так, повышенный уровень экспрессии белков XIAPs и FLIP имеют многие раковые клетки. Выбрав курс на собственное бессмертие, в конечном счете они приводят к гибели все многоклеточное «сообщество» организма.

Итак, в отличие от голливудского детектива, в истории про апоптоз нет главного действующего лица: своевременное уничтожение поврежденных клеток и в итоге – жизнеспособность организма зависит от слаженной цепочки событий, в которой участвует множество различных белковых молекул.

И здесь очень важны количественные показатели, такие как концентрация. Сегодня изучением того, как влияет на инициацию и дальнейший ход апоптоза уровень содержания в клетке различных молекул, занимается одна из передовых областей современной науки – системная биология (Bentele et al., 2004). Основной ее постулат заключается в том, что протекание сложных процессов внутри клетки можно понять, лишь учитывая максимально большое число клеточных параметров. Для этого на основе экспериментальных данных создается компьютерная модель, которая учитывает действие множества факторов. Полученные таким образом предсказания о ходе основных клеточных процессов могут использоваться в борьбе с препятствиями человечества на пути к долгой и здоровой жизни.

Lavrik I. N., Golks A., Krammer P. H. Caspases: Pharmacological manipulation of cell death // J. Clin. Invest. 2005. V. 115, N 10. P. 2665—2672.

Krammer P. H., Arnold R., Lavrik I. N. Life and death in peripheral T cells // Nat. Rev. Immunol. 2007. V. 7. P. 532—542.

Green D. R. and Kroemer G. The pathophysiology of mitochondrial cell death // Science. 2004. V. 305. P. 626—629.

: 10 дек 2013 , Вслед за Создателем , том 52, №4

Источник: scfh.ru

Может ли мозг включить программу самоуничтожения?

О чем человек думает перед сном, какие мысли прокручиваются в его голове, имеет очень важное, порой — просто определяющее значение, для его ближайшего будущего или даже всей последующей жизни. и смерти.

Состояние ума утром крайне зависит от мыслей перед сном. Во сне мозг определяет будущее, моделирует ситуации и действия на завтра и последующее время, исходя именно из того, о чем человек думал перед тем, как уснуть.

Мозг — супер-компьютер

Получается подобно эффекту домино. Цепная реакция мыслей создает нейронные цепи в мозге, и во сне происходит обработка информации, о которой сам человек даже не догадывается. В мозге происходит процесс, определяющий личное завтра.

От этого во много зависит прежде всего: выспишься или нет, как будешь себя чувствовать, какое будет настроение, сколько будет энергии и решимости, насколько быстро будет восстанавливаться организм после работы, да и вообще всё, а главное — как, будешь делать в этот день, и как всё это повлияет на дальнейшие события.

Люди полностью уверены, что управляют своими действиями, самостоятельно принимают решения в течение всего дня. Но все уже решено. За время сна записалась программа, которой человек будет следовать весь день.

Она может быть нарушена только в том случае, если в размеренную жизнь, привычные ситуации ворвется неожиданное событие, которого не было предусмотрено. Если происходит что-то неординарное, программа сбивается, и мозг за доли секунды может зависнуть, но в любом случае тут же перепрограммируется и начинает искать выход из новой ситуации.

Но и в этом случае важно, о чём человек думал перед сном, насколько задумывался о возможных ЧП, предусмотрел, подготовился к неожиданностям.

Глупость людская — безмерна

Самая большая проблема — в человеческом невежестве. Обычный человек даже не знает, как работает мозг, не чувствует процесс своего мышления, и вообще мало что о себе знает, кроме веса, роста и отражения в зеркале.

Поэтому все идет самотеком. Он просто обдумывает проблемы перед сном, ищет пути их решения и мечтает о несбыточном. Утром встает и начинает новый день, который мозгом уже смоделирован в прошедшую ночь.

Во время сна мозг прокручивает будущий день в мельчайших подробностях — ситуации в дороге и на работе, возможные встречи и разговоры, отключение воды, отравление пирожками или случайный секс. Может быть рассмотрено даже падение в нескольких метрах самолета или метеорита.

Всё до мелочей и маловероятных случайностей — мозг прокручивает все возможные ситуации, а исходя из наиболее вероятных, выдает утром состояние человека и несколько вариативную программу действий.

Если программа видит, что лучше быть рассеянным, то будешь рассеянным. Если нужно, чтобы человек был бодрым и жизнерадостным, то таким ему и быть. И это уже не зависит от желания.

Мозги голосуют за эволюцию вида

Самое важное для мозга и программы, которая определяет будущее конкретного человека — это наилучшее выживание. Но при одном важном условии — если мозг считает, что ты действительно нужен эволюции.

А если мозг посчитает, что ты не нужен для эволюции, то он может включить режим самоуничтожения. И человек начинает разрушать свою жизнь. Тело не может себя убить, поэтому мозг исчисляет биологическое время в других параметрах. Человек начинает быстрее стареть и больше болеть.

Человеку дается плохое настроение, постоянно не везет. Он оказываться не в то время не в том месте. Тянет на алкоголь. Ты нервничаешь по пустякам и, конечно, из-за уже вышеперечисленной глобальной невезухи. Твой мозг тебя медленно, но верно убивает.

Было бы проще убить быстрее, например, отключить внимание на трассе или пешеходном переходе. Но эволюции ещё нужны твои ресурсы, топливо для движения. Зачем ими разбрасываться? Нужно выполнять черную работу, помочь нянчить внуков. Надо брать на себя черноту негативной энергии — очищать пространство, побыть буфером между агрессивной средой и ценными ресурсами, нужными для развития вида.

Важно всё. Каждая мелочь и каждая мысль — реально каждая! Потому что программа определяется именно мыслями перед сном. Из них берется основа на каждый день и последующее будущее! О чем ты думаешь — вводные данные для мозга.

На основании этого мозговой компьютер, пока его обладатель почивает, сам определяет: это -ценный ресурс для развития мира, бесполезный или даже вредный продукт?

Зная всё это, вроде бы можно думать о хорошем, строить наполеоновские планы и этим легко изменить свою жизнь. Но есть одна загвоздка — мысли берутся не когда ты только что ещё лежишь и о чем-то думаешь, а когда уже проваливаешься в сон — на первой фазе сна — и уже не контролируешь мысли.

За пару секунд тогда проноситься день, это-то и является основой. Но эти мысли тоже не возникают на пустом месте, а являются продолжением прошлых и зависят от них. Так что думать позитивно, всё-таки никому не вредило. А если практикуешь осознанные сны, то ты — правитель своего завтра, можешь писать программу сам.

О чем же думать, засыпая?

Специалисты, практикующие эту теорию, считают, что есть всего 3 очень простых, но очень важных правила, которые сделают день более эффективным.

1. Самое важное — спокойствие. Не нужно ничего испытывать. Нужно исключить все эмоции. Как положительные, так и отрицательные. Дело в том, что мозг может принять положительные эмоции за их нехватку. Не нужно поднимать себе настроение перед сном.

И не рекомендуется мечтать!

Эмоции определяют мысли в первой фазе сна. Если ты спокоен и размерен, то программа делает ориентиром чистый лист. Мозг программирует тебя на следующий день действовать по ситуации. И дает дополнительную силу твоему организму.

2. Отсутствие мыслей — стараться не мыслить. Отключи внутреннюю болтовню и слушай тишину. Во время сна, когда анализируется прошедший день, отсутствие мыслей перед сном даст сбой программе.

Для мозга — это патовая ситуация — мыслей не может не быть. Поэтому в программе появляется сбой и она переноситься на следующую ночь. Утром ты будешь чувствовать себя отлично и очень бодро!

3. Расслабленность. Когда мы ложимся спать, то спина, руки и ноги полностью не расслаблены. Когда ляжешь спать, полностью расслабься. Когда полностью расслабишься, постарайся стать ещё мягче, ещё и ещё.

Перед сном рекомендуется:

1. Убрать эмоции, переживания.

3. Убрать зажатость тела.

Если контролируешь мысли, тело и состояние, то сам становишься программой. Мозг начинает работать внутрь — на тебя. Человек чувствует ясность ума, которую не чувствовал раньше.

Источник: www.ecosever.ru

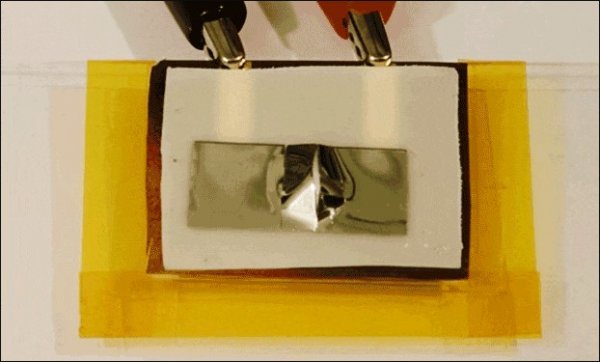

Ученые создали технологию самоуничтожения устройств

В то время, когда одни пытаются защитить гаджеты от непроизвольных возгораний, другие специально создают самоуничтожающиеся смартфоны. Механизм самоуничтожения мобильных устройств и другой электроники при определенных условиях, как это демонстрируется в шпионских фильмах, в скором времени может стать реальностью. Подобная технология разработана учеными Саудовской Аравии.

Telegram-канал создателя Трешбокса про технологии

Специалисты из научно-технологического университета имени короля Абдаллы (King Abdullah University of Science and Technology, KAUST) создали технологию, которая разрушает электронное устройство в течение 10 секунд после ее активации. Такое действие осуществляется с помощью беспроводного сигнала, при срабатывании различных датчиков или других способов. Технология может быть установлена на большинстве современных устройств.

«Первыми клиентами станут владельцы устройств, которые нуждаются в защите личных данных: разведывательные службы, корпорации, банки, хедж-фонды, администрации служб общественной безопасности, коллекторы, работающие с базами данных и прочие», – говорит Мухаммад Мустафа Хуссейн (Muhammad Mustafa Hussain), один из научных сотрудников университета.

Механизм самоуничтожения состоит из вспенивающегося полимерного материала, который при нагревании до 80°C увеличивается в объеме минимум в семь раз, тем самым разрушая микрочип в течение нескольких секунд. Тепло для полимера вырабатывается специальным нагревателем, который питается от аккумуляторной батареи устройства. По словам ученых, расширяющийся полимерный материал способен разрушить кремниевый чип толщиной до 90 мкм (чуть менее 0,1 мм).

Специалисты из KAUST протестировали новую технологию различными способами. В качестве примера использовался GPS, который активировал механизм самоуничтожения, если устройство уносилось на определенное расстояние от контрольной точки. В другом случае система срабатывала при вводе дистанционной команды в специальном приложении на другом устройстве.

При модернизации такое решение может быть установлено на жестких дисках, оперативной памяти, флеш-накопителях и других печатных платах. Таким образом, технологию самоуничтожения вполне реально реализовать для ноутбуков и персональных компьютеров. Каждый механизм обойдется в $15.

Материалы по теме:

- На что способен Xiaomi за 4 990 рублей — тестирую самый дешёвый, но удивляющий смартфон

- Чуть ли не единственный компактный флагман — и он хорош. Тестирую необычный ASUS

- Покупка смартфона — это всегда переплата. В нём как минимум 5 бесполезных компонентов

- От Nokia 808 PureView до Pixel и Samsung: какие камерофоны и как изменили мобильную съёмку

- Если нужно делать много селфи, но не хочется переплачивать. Тестирую бюджетный смартфон с дизайном iPhone

Источник: trashbox.ru