Сетевые программы в образовании что это

При внедрении в учебный процесс новых образовательных стандартов актуализируются важнейшие задачи модернизации современной системы образования: повышение качества, формирование у обучающихся любой ступени обучения готовности к осуществлению деятельности в информационном обществе, усиление значимости личностностных умений. На первое место выходит необходимость формировать у учащихся умения организовывать совместную деятельность и учебное сотрудничество со сверстниками и преподавателем; работать с применением групповых и индивидуальных методов обучения, разрешать конфликты и находить общее решение; формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение. Для достижения результатов обучения, которые отвечают новым запросам личности, государства и общества, нужны современные средства и построенные на их основе новые образовательные технологии, новые организационные формы обучения. Рассмотрению данных вопросов и посвящена статья.

Сетевое взаимодействие и сетевые программы: как правильно и эффективно наладить работу?

информационно-образовательная среда

сервисы Web 2.0

профессионально-педагогическая деятельность учителя

социальные сетевые сервисы

1. Абакумова Н.Н. Принципы организации педагогического мониторинга инноваций // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. – № 12. – С. 135–139.

2. Андреева А.В. Проблемы формирования информационно-образовательной среды учебного заведения / А.В. Андреева, Н.А. Максимова // Информатика и образование. – 2012. – № 8. – С. 90–91.

3. Использование сервиса WEB 2.0 в учебном процессе. URL: http://u4eba.net/sbornikidei/ispolzovanie-servisa-web-2-0-v-uchebnom-protsesse.html (дата обращения: 20.10.2016).

4. Козлов С.В. Применение методов функционального анализа при формировании оптимальных стратегий обучения школьников // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 3–2. – С. 182–185.

6. Максимова Н. А. Разработка сценариев работы региональных образовательных порталов по развитию логического мышления // Концепт. – 2014. – № 10 (октябрь). – ART 14292. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14292.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X (дата обращения: 20.10.2016).

7. Максимова Н.А. Место педагогических блогов в информационно-образовательном пространстве учебного заведения // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2014. – Т. 20. – С. 2346–2350.

8. Максимова Н.А. Применение сервисов WEB 2.0 в системе организации инклюзивного обучения школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 4. – С. 56–60.

9. Максимова Н.А. Создание единой информационно-образовательной среды образовательного учреждения // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2016. – № 27. – С. 52–54.

10. Напалков С.В., Поисково-познавательные задания тематического образовательного WEB-квеста по математике как средство формирования ключевых компетенций учащихся // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8–2. – С. 469–474.

Сетевые формы реализации образовательных программ

11. Парфенова И.А., Добро Л.Ф. Подходы к формированию информационно-образовательного пространства студента // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 4 – С. 56–56; URL: www.rae.ru/use/?section=contentarticle_id=7785001 (дата обращения: 20.10.2016).

12. Савченкова Н.Н. Особенности формирования тестологической культуры учителя в учебно-диагностической деятельности // Социально-психологические проблемы ментальности / менталитета. – 2014. – № 11. – С. 212–217.

13. Савченкова Н.Н. Тестологическая культура учителя: региональный опыт формирования // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11553;

15. Яковлева И.В. Сетевые сервисы и проблемы их использования в учебном процессе в средней общеобразовательной школе // Вестник ПГПУ. – вып. 5. – С. 159–178.

При внедрении в учебный процесс новых образовательных стандартов актуализируются важнейшие задачи модернизации современной системы образования: повышение качества, формирование у обучающихся любой ступени обучения готовности к осуществлению деятельности в информационном обществе, усиление значимости личностностных умений.

На первое место выходит необходимость формировать у учащихся умение организовывать совместную деятельность и учебное сотрудничество со сверстниками и преподавателем; работать с применением групповых и индивидуальных методов обучения, разрешать конфликты и находить общее решение; формулировать, отстаивать и аргументировать свое мнение [1, 2, 3].

Для достижения образовательных результатов, которые отвечали бы новым запросам личности, общества и государства, необходимо разрабатывать и применять современные средства обучения и построенные на их основе новые образовательные технологии, новые организационные формы обучения. Поэтому вполне объяснимо внимание педагогической общественности к развитию социальных сетевых сервисов, которые оказывают значительное влияние на ход и результаты общественных, производственных, политических и культурных процессов. С другой стороны, разработка методики использования социальных сервисов интернета в процессе обучения представляется весьма актуальной задачей в связи с изменениями в сфере информатизации образования и предъявлением новых требований к личности ребенка.

В настоящее время стремительно растет число исследований, посвященных использованию сетевых сервисов в образовании. Так, в работах С.Г. Григорьева, C.B. Зенкиной, A.A. Кузнецова, В.В. Гриншкуна, И.В. Роберт, М.А.

Сурхаева и других авторов анализируются дидактические возможности средств телекоммуникаций; в работах C.B. Бондаренко, М.В. Сафронова, Е.Д. Патаракина, A.M. Сапова, Н.К. Тальнишних и др. рассматриваются вопросы развития сетевых сообществ; в диссертациях С.Е. Ковровой, Р.И.

Круподерова, С.З. Алборовой, A.B. Шелухиной и др. отражены отдельные направления применения сетевых сервисов [4, 6, 8].

Применение социальных сетевых сервисов в учебном процессе, как показывает практика, позволяет обеспечить развитие мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности, расширить спектр видов учебной деятельности, увеличить ее интенсивность, то есть фактически способствует достижению многих образовательных результатов.

Увеличение доли самостоятельной работы учащихся, постоянное обновление содержания образования, потребность в насыщении «правильным» образовательным контентом и в интеграции на едином ресурсе всех педагогических функций, востребованность дистанционного обучения во многом объясняют широкое внедрение учебными заведениями в свою работу различных онлайн-платформ (например, Moodle, Joomla, Edmodo, Blackboard), которые обеспечивают развитие учебных коммуникаций между учениками и преподавателями.

Социальные сетевые сервисы, как правило, не только служат средством организации процесса общения преподавателей и обучающихся и обучения, но и предоставляют учащимся возможность поделиться друг с другом своими мыслями, дополнительными материалами, достижениями, более активно формировать и выражать свое мнение по учебным и личностно значимым вопросам [7, 9, 12].

Использование таких социальных сетевых сервисов, как сервисы совместного создания документов, блоги, wiki, при обучении открывает новые возможности для подготовки публикаций, разработки коллективных проектов, позволяет значительно разнообразить внеучебную деятельность учащихся и предоставляет последним возможность оперативно управлять своим обучением.

Все это создает благоприятные условия для осуществления личностно-ориентированного подхода при обучении, формирования таких качеств, как критичность, умение искать и находить компромиссы, ответственность, самостоятельность, требовательность к себе и другим, настойчивость в достижении поставленной цели, умение работать в коллективе [10, 13].

Популярные в настоящее время социальные сети (Вконтакте, Facebook, Соратники, LinkedIn, Friendster, RuSpace, Webby, TooDoo, MySpace и др.) позволяют устанавливать личные и деловые контакты, расширять круг профессионального общения, создавать профессиональное портфолио, организовывать обсуждения, высказать свое мнение по самым острым и важным темам, делиться впечатлениями о самых разных мероприятиях и явлениях, смотреть видео, передавать файлы и т.д.

Столь широкий спектр задач, которые можно решить с их помощью, естественным образом привел к массовому использованию социальных сетей педагогическим сообществом для решения разнообразных задач профессиональной деятельности, в т.ч. профессионального роста; учащимися для организации собственной учебной деятельности, решения внеучебных задач; родителями для более пристального знакомства с вопросами, касающимися реалий процесса обучения и воспитания детей.

Так, проведенный в 2014 году исследователями Высшей школы экономики (К. Фурсовым и Е. Черновичем) мониторинг инновационного поведения населения России, организованный с целью получения информации о каналах непрерывного образования, показал, что в 12 процентах случаев получение новых знаний происходит с использованием хотя бы одной из возможностей интернета [11, 14].

Для сравнения – в 2006 году этот показатель составлял всего 1 %. Результаты мониторинга еще раз подтвердили многообразие используемых учащимися форм получения новой информации – от участия в дистанционных семинарах, вебинарах, общения на тематических сайтах до прослушивания аудиолекций, просмотра обучающих видео.

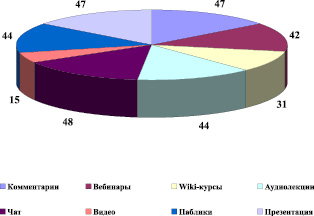

Участники опроса отметили, что в процессе обучения можно широко использовать различные функции социальных сетей, а именно (см. рисунок):

– возможности чата для групповой работы – 48 %;

– комментирование работы преподавателя и учеников – 47 %;

– просмотр и подготовку презентаций – 47 %;

– публикацию сообщений в тематических группах и постов– 44 %;

– прослушивание аудиолекций – 44 %;

– участие в видеоконференциях и вебинарах – 42 % и ряд других.

Виды социальных сетевых сервисов

Стоит отметить, что респонденты указали и на негативные аспекты использования социальных сетей в учебных целях. Например, 12 % опрошенных отметили опасность получения недостоверной информации из ненадежных источников (в отличие от информации, получаемой от преподавателей или из рекомендованных ими источников), а также вероятность того, что материал, в основе которого лежит недостоверная информация, будет использован впоследствии как источник знаний.

В своих работах Кречетникова К.Г., Кречетковой И.В. выделяют следующие достоинства от использования сетевых социальных сервисов в образовании [5, 15]:

– интерактивность и непрерывность. При наличии информационной связи между участниками учебного процесса может быть обеспечена его непрерывность, а также возможность взаимодействия и обмена опытом в условиях временной и географической разобщенности;

– неформальность. Кроме официального взаимодействия педагога и обучающегося, параллельно осуществляется и неофициальное, это позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося: особенности его характера, интересов, мировосприятия. Все это достаточно важно для организации образовательного процесса в личностно-ориентированной среде;

– открытость. Распространение большого количества материалов, расположенных в социальных сетевых сервисах в свободном доступе, они могут быть использованы в учебном процессе;

– высокий уровень наглядности и мультимедийности;

– материалы хранятся централизованно, что обеспечивает организацию защиты информации, возможность разграничения доступа к ней;

– гибкость – применение социальных сетевых сервисов способствует комплексному использованию рефлексивных и методических процедур (понимания, объяснения, рефлексии, проектирования, и т.д.);

– соединение различных форм работы (индивидуальных и групповых), это способствует хорошему усвоению и пониманию материала;

– возможности коллективной оценки результатов и процессов обучения, мониторинг развития каждого участника и оценки вклада каждого участника в коллективное творчество;

– модифицируемость – возможность совместного создания сетевого учебного содержания: энциклопедий, проектов, глоссариев, методик, мультимедийных библиотек и др.;

– стимуляция самостоятельной познавательной и созидательной деятельности;

– групповая направленность – возможность использования социальных сетевых сервисов участниками учебного процесса как среды для отработки социальных навыков и вовлечение обучающихся в групповые формы учебного взаимодействия;

– инновационность – расширение границ применимости существующих методов и форм обучения, реализация как традиционных, так и инновационных педагогических технологий;

– обеспечение широкого распространения передовой педагогической практики с помощью сетей;

– метапредметность – сетевые социальные сервисы способствуют интегрированию учебных дисциплин и генерируют универсальные метазнания;

– развитие критичности мышления – совершенствование навыков всесторонней оценки и сопоставления получаемой информации.

В качестве недостатков и сложностей использования сетевых социальных сервисов в образовании отмечаются [5, 15]:

– технические проблемы – имеющийся доступ к ряду ресурсов ограничен на уровне предоставления контента;

– компетентностные проблемы – значительная часть педагогов определенной возрастной категории некомпетентна в вопросах использования социальных сетей в педагогическом процессе;

– мотивационные проблемы – большая часть педагогов (и даже те, кто специально обучался использованию информационных технологий в образовании) не применяют социальные сетевые сервисы в своей работе, так как не понимают педагогическую целесообразность;

– содержательные проблемы – не всегда информация, размещаемая на веб-сайтах, направлена на образовательные потребности;

– методические проблемы – практически отсутствуют апробированные, ясные методики применения сетевых сервисов, которые гарантируют эффективное использование новых сетевых технологий на рабочем месте педагога;

– организационные проблемы – количество сообществ, которые объединяют представителей педагогической общественности, недостаточно велико;

– проблемы развития – несогласованность развития программных, технических и педагогических средств; отсутствие быстрого реагирования (инертность) педагогических методик на развитие информационных технологий.

Таким образом, перспективы развития социальных сетей и сетевых сообществ очевидно ведут к повышению доступности и расширяют возможности получения качественного образования для всех участников образовательного процесса. Обучающиеся нового поколения желают не только получать новые знания, но и создавать и развивать их самостоятельно. Использование социальных сетевых сервисов стимулирует познавательный интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы, развивается умение участвовать в работе группы за счет дифференциации процесса обучения, повышается мотивация учения, происходит рациональное сочетание коллективной формы работы с индивидуальным подходом в обучении.

Учебная деятельность с использованием социальных сетевых сервисов позволяет формировать информационную культуру, столь необходимую в условиях современного общества, и предопределяет развитие педагогов и обучающихся.

Источник: top-technologies.ru

Где обучиться на Сетевого Инженера: ТОП-8 Бесплатных Онлайн-Курсов в 2023 году с нуля

Привет всем, друзья! ✌ Сегодня рассмотрим 8 Мощных онлайн-курсов д сетевого инженера, которые можно пройти абсолютно бесплатно.

«Факультет Сетевой инженер» — GeekBrains

Стоимость на 2023: Рассрочка на 36 месяцев – от 4 054 ₽ / мес

Инженер по сетевым коммуникациям проектирует корпоративные сети: объединяет компьютеры и серверы, обновляет программы, отвечает за безопасность данных, устраняет аварии. Без работы сетевого инженера не получится автоматизировать работу банков, больниц, заводов, аэропортов.

Кому подойдет курс:

- Новичкам

Вас ждёт много практики: вы освоите сетевые технологии с нуля и начнёте карьеру на уровне опытного junior-инженера. - Системным администраторам

Расширите компетенции и сможете работать на должности сетевого инженера или администратора. - Специалистам техподдержки

Начнёте специализироваться на сетевых технологиях, сможете сменить профессию и повысить доход.

Программа обучения:

Подготовительные видеокурсы

Их необязательно проходить, но они помогут лучше погрузиться в обучение.

- Как учиться эффективно. Видеокурс от методистов GeekUniversity

- Основы языка Python.

I четверть – Основы сетевых технологий

Расскажем об основах маршрутизации, коммутации и сетевого взаимодействия.

- Рабочая станция на Linux

- Видеокурс: настройка инфраструктуры

- Сетевые технологии.

II четверть – Коммутация и маршрутизация

Научитесь настраивать протоколы маршрутизации, находить неисправности в приложениях и анализировать трафик.

- Основы коммутации

- Основы маршрутизации

- Работа и анализ TCP-приложений.

III четверть – Сетевая безопасность и масштабирование сетей

Научитесь защищать сеть от атак и увеличивать её производительность.

- Сетевая безопасность

- Архитектура и масштабирование сетей.

IV четверть – Автоматизация сетевой инфраструктуры

Научитесь автоматизировать свою работу.

- Основы Python для сетевого инженера

- Автоматизация сетевой инфраструктуры.

V четверть – Итоговый проект

Построите распределенную IPv4/IPv6-сеть.

- Итоговый проект.

Курсы вне четверти – Видеокурсс индивидуальной датой старта

Это обязательный курс, но вы можете пройти его когда вам удобно: во время обучения или после защиты итогового проекта.

- Видеокурс: беспроводные сети, Wi-Fi.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

«Сетевой инженер» — Нетология

Стоимость на 2023 год: 72 000 ₽

Кому подойдёт этот курс:

- Новичкам

Освоите IT-профессию без навыков программирования. После обучения сможете начать карьеру в IT с должности младшего сетевого инженера - Специалистам технической поддержки

Углубите знания сетевых технологий, получите недостающий практический опыт для освоения профессии сетевого инженера и повышения собственного дохода - Системным администраторам

Сможете повысить доход, углубить экспертизу в работе с корпоративными сетями или освоить профессию сетевого инженера.

Чему вы научитесь:

- Настраивать коммутаторы и маршрутизаторы

- Проектировать безопасные корпоративные сети

- Находить и устранять проблемы в сетях

- Собирать и анализировать сетевой трафик

- Устанавливать системы мониторинга сетевого оборудования

- Использовать методы обеспечения качества обслуживания.

Курс ориентирован на практику

Вы выполните 32 лабораторных работы — все они основаны на реальных задачах сетевого инженера. Большое количество релевантных проектов в портфолио даст вам преимущество при трудоустройстве.

Дипломный проект

В конце курса вы создадите распределённую сеть для компании: спроектируете архитектуру корпоративной сети, настроите её элементы и протестируете работоспособность. Отдельно настроите инструменты для мониторинга сети, разграничения доступов, сбора и контроля конфигураций.

Программа курса:

- Введение в сетевые технологии

Познакомитесь с различными типами сетей связи, актуальными тенденциями их развития. Узнаете, какие характеристики используются для оценки качества и доступности компьютерных сетей. Познакомитесь с основными компонентами сетевой инфраструктуры и рассмотрите их взаимодействие на базе моделей OSI и TCP/IP. - Основы коммутации и маршрутизации

Изучите принципы коммутации в локальных сетях, технологию виртуальных локальных сетей (VLAN). Узнаете принципы формирования подсетей IPv4 с классовой и бесклассовой адресацией, сетей IPv6. Научитесь работать с масками переменной длины, проектировать адресное пространство. Узнаете о статической и динамической маршрутизации. Ознакомитесь с принципами поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet. - Построение отказоустойчивых сетей

Познакомитесь с концепциями построения отказоустойчивых сетей и проблемами, которые при этом возникают. Изучите различные реализации протокола связующего дерева (xSTP) для построения кольцевых топологий. Узнаете о методах резервирования шлюза по умолчанию с помощью группы протоколов FHRP. Познакомитесь с методами логического объединения интерфейсов EtherChannel, vPC (McLAG). - Динамическая маршрутизация

Познакомитесь с различными видами протоколов динамической маршрутизации. Узнаете, как устроена маршрутизация в интернете, рассмотрите основные принципы работы протокола BGP. Научитесь настраивать, диагностировать и оптимизировать рассмотренные протоколы. Познакомитесь с методами устранения неисправностей, связанных с отсутствием связанности как локальных сетях, так и в интернете. - Сетевая безопасность

Узнаете о различных технологиях преобразования сетевых адресов (NAT), их сферах применения и влияния на сетевую безопасность. Изучите инструменты для организации виртуальных частных сетей (VPN) как между площадками, так и для удаленного доступа. Познакомитесь с протоколами, обеспечивающими защиту передаваемых данных. Изучите принципы работы межсетевого экранирования, познакомитесь со средствами обеспечения сетевой безопасности. - Беспроводные сети

Узнаете базовую теорию передачи данных через беспроводную среду, основные параметры оценки уровня и сравнения мощности сигналов. Познакомитесь с вариантами построения беспроводной сети предприятия и устройствами, формирующими такую сеть. Изучите виды антенн, их диаграммы излучения. Рассмотрите принципы взаимодействия беспроводных точек доступа и контроллера, узнаете о беспроводном роуминге. - Основы проектирования корпоративных сетей

Познакомитесь с различными подходами к проектированию корпоративных сетей. Узнаете об основных принципах построения кампусной сети, изучите классическую двух- и трехуровневую архитектурную модель. Изучите различные варианты построения уровней доступа и распределения (Multitier, Routed Access, Virtual Switch). Узнаете, как правильно масштабировать различные сегменты сетевой инфраструктуры. - Инструменты эксплуатации

Познакомитесь со средствами учета сетевого трафика для анализа загрузки на примере протокола NetFlow. Рассмотрите средства сбора и анализа диагностических сообщений с помощью syslog и snmp trap. Познакомитесь со средствами аутентификации, авторизации и аккаунтинга сетевых устройств на базе протоколов radius и tacacs. - Основы IP-телефонии

Изучите основные понятия, термины и протоколы IP-телефонии. Узнаете о качестве сервиса в сетях VoIP. Познакомитесь с существующими рисками и механизмами обеспечения безопасности в сетях VoIP. Изучите основы работы с IP-АТС Asterisk. Познакомитесь с основами аналоговой и цифровой телефонной связи. - Основы программирования на Python

Изучите один из самых хорошо организованных языков программирования. Научитесь описывать алгоритмы для решения повседневных задач и работы с данными. - Операционная система Linux

Узнаете, какие бывают типы операционных систем, какие функции они обеспечивают, как устроено взаимодействие внутри ОС, как приложения обращаются к системе, как планировать процессное время. Детально разберёте ОС Linux и принципы работы системного администратора с ней. Научитесь управлять процессами, потоками, сигналами, хранением данных на дисках. - Администрирование Linux

Разберёте дистрибутивы Linux, основанные на RedHat и Debian. Узнаете, как управлять пакетами: устанавливать, удалять и пересобирать их. Научитесь управлять пользователями и их правами, приложениями и их запуском. Изучите принципы поиска проблем производительности системы. - Дипломная работа. Проектирование корпоративной сети

На базе технического задания спроектируете распределённую сеть предприятия, обоснуете принятые архитектурные решения, настроите элементы спроектированной инфраструктуры, проведёте пуско-наладочные испытания. Также вы настроите инструменты эксплуатации сети для мониторинга, сбора и контроля конфигураций, средства разграничения доступа.

После обучения вы можете получить свидетельство Нетологии и диплом о профессиональной переподготовке.

Источник: evgenev.ru

Вузам рассказали о реализации «сетевых» программ обучения и о практической подготовке студентов

На данный момент российскими вузами реализуется 16 «сетевых» программ, по которым обучается 330 ребят, в том числе 108 студентов, поступивших в 2021 году. Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, реализация «сетевых» программ – это организация обучения с использованием ресурсов нескольких вузов, компаний и предприятий.

Благодаря такой совместной работе повышается качество и доступность высшего образования, а также расширяется перечень специальностей и направлений подготовки, который предлагают университеты. Министерство науки и высшего образования провело вебинар на тему «Расширение образовательными организациями высшего образования практики реализации образовательных программ в сетевой форме. Практическая подготовка — практика реализации», который проходил в онлайн-формате. В нем приняли участие более 900 представителей российских вузов.

Проректор по учебной работе Московского политеха Гюзель Шарипзянова рассказала, что в обучении ребят по «сетевым» программам много преимуществ. Например, оптимизация образовательного процесса обучения за счет расширения информационных и коммуникативных возможностей. Это и предоставление открытого доступа к сетевым ресурсам конкретным студентам. Также по этим программам могут учиться и ребята с ОВЗ, и инвалиды, то есть расширяются возможности для решения социальных проблем, добавила она. Своим опытом на вебинаре поделились: МИРЭА – Российский технологический университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Вологодский госуниверситет, Череповецкий госуниверситет, МГТУ имени Баумана, Московский политехнический университет и многие другие.

В этом учебном году набор проходил еще по семи новым «сетевым» программам, а в прошлом учебном году несколькими вузами и одним колледжем было запущено 9 программ в сетевой форме. Таким образом сейчас реализуется 16 программ. План мероприятий по расширению «сетевых» программ утвержден Минобрнауки РФ.

Источник: ug.ru

Об особенностях сетевой формы реализации образовательных программ

В письме Рособрнадзора от 02.03.2022 г. № ПИ-1428/06-578 «О рассмотрении обращения (О сетевой форме реализации ОП)» говорится, что Федеральный закон № 273-ФЗ не ограничил перечень организаций, привлекаемых к реализации образовательных программ в сетевой форме. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в реестре лицензий, в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий указывается этот адрес, а также представляются документы (копии документов) и сведения, предусмотренные пунктом 13 Положения о лицензировании образовательной деятельности.

Минобрнауки России в письме от 10.09.2021 г. «О рассмотрении обращения (О финансовом обеспечении реализации образовательных программ по сетевому договору)» разъясняет, что финансовое обеспечение реализации образовательных программ относится к компетенции участников сетевого договора

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в письме от 27.11.2020 г. «О рассмотрении обращения (Роль иностранной образовательной организации в договоре о сетевой форме)» пояснил, может ли иностранная образовательная организация быть базовой организацией в договоре о сетевой форм реализации образовательной программы

Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ

Совместным приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 882/391 утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ.

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы или отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами, с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. Сетевая образовательная программа может включать в себя части, предусмотренные образовательными программами различных видов, уровней или направленностей.

Для реализации образовательной программы в сетевой форме организации заключают договор. Сторонами договора являются базовая организация и организации-участники.

Сетевая образовательная программа утверждается базовой организацией самостоятельно либо совместно с образовательной организацией-участником. Если сетевая образовательная программа утверждается базовой организацией самостоятельно, то организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет базовой организации для включения в сетевую программу рабочие программы реализуемых ею частей, а также оценочные и методические материалы. Рабочие программы реализуемых иностранной образовательной организацией частей сетевой образовательной программы включаются в нее на соответствующем языке.

При приеме на обучение по сетевой образовательной программе обучающийся зачисляется в базовую организацию на обучение по указанной программе. Зачисление в образовательную организацию-участника при реализации в сетевой форме основных образовательных программ и дополнительных образовательных программ осуществляется путем перевода в указанную организацию без отчисления из базовой организации. Зачисление обучающихся в организацию, обладающую ресурсами, не производится…

О договоре о сетевой форме реализации образовательных программ

В соответствии с частью 1 статьи 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализация образовательных программ с использованием сетевой формы может осуществляться:

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных;

с использованием ресурсов иных организаций.

В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе…

О сетевом договоре

В части 1 статьи 13 «Общие требования к реализации образовательных программ» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Отметим, что в письме Минобрнауки России от 28 августа 2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» указывается, что сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным.

Статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ определяет сущность взаимоотношений при реализации сетевой формы, при которой обеспечивается возможность освоения обучающимся образовательной программы или отдельных элементов с использованием ресурсов нескольких организаций. Наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе. В качестве ресурсов может быть использовано имущество, помещения, оборудование, материально-технические или иные ресурсы. В целом, к ресурсам может быть также отнесено и кадровое обеспечение, но в этом случае реализация всех частей сетевой образовательной программы должно осуществляться на территории Базовой организации (если кроме кадровых ресурсов более ничего не предоставляется).

Источник: www.informio.ru