Консорциум как форма сетевого взаимодействия научных и образовательных организаций для решения масштабных научно-образовательных задач

В статье раскрывается понятие консорциума как одного из вида объединения между организациями разного уровня и типа. Делается акцент на специфику объединения научных, научно-образовательных и образовательных организаций в форме консорциума как одного из эффективных способов сетевого взаимодействия для достижения общих целей для всех участников. В статье указывается специфика и функциональное назначение научно-образовательного консорциума, приводится краткая характеристика его ключевых особенностей возможностей для решения масштабных задач и получения максимальной выгоды для всех участников независимо от вида и типа их экономической деятельности.

С.М. Лесин, Д.А. Махотин

Современная практика взаимодействия организаций высшего образования, научных организаций и организаций основного общего образования показывает, что одной из ее самых распространенных форм является объединение всех ресурсов для достижения общих целей и задач и максимальной академической прибыли [1]. Фактически, речь идет о различных формах сетевого взаимодействия, которое в отличие от классического варианта сетевой реализации образовательных и иных программ, решает более масштабные задачи и привлекает как свои внутренние, так и внешние ресурсы и партнеров.

Сетевая форма реализации общеобразовательных программ

Сегодня одной из такой форм организации сетевого взаимодействия разных юридических лиц становится консорциум.

Согласно определению Большого юридического словаря консорциум (от лат. consortium – соучастие, сообщество) – это временное объединение (соглашение) самостоятельных предпринимательских структур для совместного размещения заказов, проведения производственных, кредитно-финансовых и маркетинговых операций крупного масштаба, осуществления глобальных проектов в промышленном строительстве, координации всей предпринимательской деятельности для получения выгодных заказов и их совместного исполнения. Оформляется консорциальным соглашением. Координация возлагается на лидера консорциума, обычно представляющего наиболее крупную или профильную по виду деятельности структуру. Лидер представляет интересы всех участников консорциума, действует в пределах предоставленных ему полномочий и получает за это соответствующие отчисления по результатам совместной деятельности [2].

Для лучшего понимания данного термина с точки зрения формы взаимодействия между образовательными и научными организациями необходимо уточнить, что консорциум – это временное или постоянное объединение без образования юридического лица, но весь процесс взаимодействия, роли и функции участников и другие регламенты устанавливаются посредством заключения соглашения. Консорциумы бывают разных видов, определяющих их специфику, например, если взаимодействие происходит между разными странами, то такой консорциум становиться международным.

Одной из ключевых особенностью консорциумов является то, что все участники взаимодействия не утрачивают своей финансово-хозяйственной самостоятельности, и где каждый участник осуществляет свою часть возложенных работ по совместному выполнению поставленных целей и задач в крупномасштабных проектах. По завершению выполнения общего проекта все полученные совместные результаты могут быть преобразованы в иную форму предпринимательской деятельности или просто прекратить свое существование.

Вебинар на тему «Сетевая форма реализации образовательных программ и смежные понятия»

Сам термин «консорциум» сформировался именно в зарубежной юридической практике. Например, Гражданский кодекс Франции 1804 года (так называемый «Кодекс Наполеона»), в титуле IХ «Об обществе» (в редакции по Закону от 4 января 1978 г. № 78-9 с изменениями по Закону от 5 января 1988 г.) в главе 3 «о простом товариществе» свидетельствует, что участники общества могут объединиться в некое общество без прав юридического лица и без его регистрации, которому присваивается название простого товарищества. Фактически, юридически определяется форма объединения, которая сегодня часто называется консорциумом [3].

Исторически сложилась общемировая практика создания подобных объединений и союзов. В частности, начало ХIХ — середина XX века в Англии и США существовала практика образования консорциумов банков и трестов (трастовых компаний).

В то время выделялись постоянные консорциумы, специализирующиеся на определенных видах инвестиций (ценных бумаг одной страны), например группа «Ротшильд» (размещавшая займы австро-венгерского правительства), группа «Мендельсон» (размещавшая займы царского правительства). Наряду с консорциумами (договорными объединениями предприятий) в Англии и США активно образовывались концерны (холдинговые объединения). Примерами известных концернов с мировым именем служат: в США Концерн «Морган» с центральным органом – Банкирским домом «Дж. П. Морган и К»; в Англии Концерн «Ротшильд» с центральным органом – Банкирским домом «Ротшильд и сын»; в Бельгии Концерн «Сольве» во главе с Банкирским домом «Сольве и К» и другие [3].

В конце XIX — начале ХХ века консорциумы – это соглашения между банками для осуществления финансовых операций на национальном и международном рынках. В середине ХХ века консорциумы начинают широко распространяться в сфере промышленности и служить целям реализации крупных промышленных, научно-технических, строительных и других проектов, например, для строительства атомных реакторов. На этом этапе консорциумы приобретают еще одну особенность – совместное проведение научно-исследовательских работ. В качестве примера одного из современных консорциума, где сочетается разные отрасли промышленности и науки, может служить ИНТЕЛСАТ – Международный консорциум спутниковой связи. Это совместный проект, в котором участвуют правительства разных стран, вкладывающие в него капитал и владеющие его акциями в количестве, пропорциональном их предполагаемому использованию системы [3].

Исторически мировой опыт и практика создания консорциумов показывает, что функции и особенности консорциумов сводятся к следующему [4].

- Выполнение всех договоренностей и обязательств в рамках единого соглашения, ради которого и организуется само объединение, то есть консорциум.

- В зависимости от целей соглашения определяется и вид самого консорциума (финансовый, промышленный, научно-образовательный и т.д.) в зависимости от ключевого вида деятельности.

Это позволяет понять сферу интересов взаимодействия участников объединения, их возможные преимущества и планируемые результаты, которые автоматически распространяются на всех членов консорциума [5].

Вид, тип и форма консорциума, определение четких целей формирует регламент особого взаимодействия внутри консорциума, что позволяет достичь поставленные цели и задачи. Данные регламенты могут служить спецификой конкретного консорциума и масштабироваться как опыт взаимодействия на другие сферы и области жизнедеятельности общества. По сути, это делает уникальным сам вид объединения в формате консорциума, равно как и позволяет развивать конкретную сферу промышленности, науки или образования.

Чаще всего консорциум создается для решения крупных целевых программ или проектов (научно-технических, строительных, научно-образовательных и др.), включая реализацию крупной государственной программы. Как правило, консорциум создается для высококачественного исполнения срочных и дорогостоящих заказов и проектов, требующих консолидации усилий и средств научно-технических, производственных, обслуживающих и финансовых компаний, способных совместно решить поставленную задачу.

Внутри консорциума организуется четкое ролевое распределение и регламенты сетевого взаимодействия всех его участников. Следует учитывать, что участники консорциума представляют разные сферы деятельности, поэтому необходимо формировать четко и динамично работающую систему взаимодействия всех участников, построенную на принципах распределенной сети с определение уровня прав, ответственности и результативности. Задача, которая решается на этом этапе – это оптимальное сочетание всех наивысших уровней компетенций участников в своих областях при минимальном уровне издержек производства.

Чаще всего в консорциуме определяется лидер (это может быть человек, или, чаще всего, организация), который координирует всех участников, получая за эту функцию отчисления из общего дохода. Каждый участник должен четко понимать и представлять свою долю ответственности за общий результат или прибыль, так как в консорциуме ответственность носит консолидированный характер перед заказчиком.

В консорциуме нет ограничений на количество и размер вступившего в объединение участника. Степень самостоятельности не меняется у участника, который является членом консорциума, равно как и его воля по вступлению или выходу из него. Добровольность участия также не накладывает обязательство на участников находиться одновременно в одном или нескольких консорциумах.

Достаточно распространен опыт создания временных консорциумов не только для решения крупных задач, но и для возможности международного сотрудничества разных организаций особенно в рамках оказания различных услуг, в том числе научно-образовательных. Как только получен результат или выполнены все зачади, деятельность временного консорциума прекращается.

При длительном функционировании консорциум может быть преобразован в более сложную интегрированную макроструктуру, что позволит решать более сложные проектные задачи или сформировать некую точку роста для конкретной сферы деятельности.

Находясь в консорциуме, участники не теряют своей юридической и хозяйственной самостоятельности. Форма интеграции компаний и организаций обладает практически всеми преимуществами компании с юридической ответственностью, это позволяет эффективно работать в рыночной среде и привлекать значительные объемы инвестиций для реализации капиталоемких проектов.

Современной чертой формы интеграции различных организаций в виде консорциумов становится их интернационализация. Практически стало традиционным для современных консорциумов многонациональное представительство с четким распределением ролей и степени ответственности для получения максимальной прибыли или результата.

Для понимания существующей традиции формирования различных объединений особенно в образовательной и научной сферах в форме консорциумов необходимо учитывать исторически сложившейся подходы их формирования в мировой практике взаимодействия разных организаций. Главной особенностью такой практики может служить то, что универсальной модели консорциумов не существует, хотя многое является универсальным и повторяется, например, цель и задачи или назначение ресурсной интеграции организаций-участников.

В заключении можно выделить несколько характерных особенностей научно-образовательного консорциума, которые определяют его ключевое назначение по сравнению с другими видами объединений или формами сетевого взаимодействия.

Во-первых, это цель создания консорциума – объединение, интеграция и консолидация ресурсов для достижения результатов масштабных научно-образовательных или капиталоемких проектов (городских, национальных, международных), актуальных для всех его участников.

Во-вторых, само объединение организаций в форме консорциума должно быть подтверждено соглашением и при этом не требовать от его участников вступления в юридические отношения.

В-третьих, консорциум не обременяет его участников необходимостью создания дополнительных структур и ведения отдельного документооборота, а также содержания отдельного штата сотрудников.

В-четвертых, консорциум не влечет за собой потерю экономической (финансовой) и юридической самостоятельности его участников при интеграции всех необходимых ресурсов.

В-пятых, участники консорциума имеют равные права в рамках сетевого взаимодействия, включая возможность входить в другие объединения и ассоциации.

В-шестых, эффективной формой функционирования консорциума является избрание Совета и его председателя, который исполняет решения, принятые на общих собраниях Совета консорциума.

Ссылка на статью: Лесин С.М., Махотин Д.А. Консорциум как форма сетевого взаимодействия научных и образовательных организаций для решения масштабных научно-образовательных задач // Интерактивное образование. 2020. №5-6. С. 31-34.

Источник: interactiv.su

Сетевые формы взаимодействия образовательных организаций: проблемы реализации образовательного законодательства Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании»

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ / СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ / ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ / NETWORK FORM OF EDUCATIONAL PROGRAMS / NETWORKING / ACADEMIC MOBILITY / AN AGREEMENT ON NETWORKING

Аннотация научной статьи по наукам об образовании, автор научной работы — Коршунова Надежда Владимировна

Статья посвящена анализу понятий « сетевая форма реализации образовательных программ » и « сетевое взаимодействие » согласно ФЗ «Об образовании в РФ». Обозначены формы сетевой реализации программ, в том числе договор о сетевом взаимодействии с учетом требований Гражданского кодекса РФ. Обозначены основные проблемы, связанные с реализацией сетевой формы, и предложены пути их решения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по наукам об образовании , автор научной работы — Коршунова Надежда Владимировна

Профессиональный библиограф составит и оформит по ГОСТ список литературы для вашей работы

Сетевая форма реализации образовательных программ при подготовке бакалавров профессионального обучения: проблемы и перспективы

Проблемы взаимодействия организаций при сетевой форме организации образовательных программ экономических направлений

Международное сетевое сотрудничество как один из способов интеграции в мировое образовательное пространство

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ

Направления развития сетевого взаимодействия в подготовке педагогических кадров в вузе

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

i Надоели баннеры?

Вы всегда можете отключить рекламу.

Network form of interection between education institutions: problem of implementation oF educatiton legislation

The concepts «network form of implementation of educational programs» and «network interaction» according to the Federal Law «About Education in the Russian Federation» are analyzed. Forms of network program implementation, including the agreement on network interaction taking into account requirements of the Civil Code of the Russian Federation are outlined. The main problems connected with implementation of a network form are designated and ways of their solution are proposed.

Текст научной работы на тему «Сетевые формы взаимодействия образовательных организаций: проблемы реализации образовательного законодательства»

УДК 371.378 ББК 74.041.1:74.48

сетевые формы взаимодействия образовательных организаций: проблемы реализации образовательного законодательства

Статья посвящена анализу понятий «сетевая форма реализации образовательных программ» и «сетевое взаимодействие» согласно ФЗ «Об образовании в РФ». Обозначены формы сетевой реализации программ, в том числе договор о сетевом взаимодействии с учетом требований Гражданского кодекса РФ. Обозначены основные проблемы, связанные с реализацией сетевой формы, и предложены пути их решения.

Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательных программ, сетевое взаимодействие, академическая мобильность, договор о сетевом взаимодействии.

network form of interection between education

INSTITUTIONS: PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF EDUCATITON LEGISLATION

The concepts «network form of implementation of educational programs» and «network interaction» according to the Federal Law «About Education in the Russian Federation» are analyzed. Forms of network program implementation, including the agreement on network interaction taking into account requirements of the Civil Code of the Russian Federation are outlined. The main problems connected with implementation of a network form are designated and ways of their solution are proposed.

Key words: network form of educational programs, networking, academic mobility, an agreement on networking.

Безусловной новеллой образовательного законодательства является статья 15 ФЗ «Об образовании в РФ» [10], посвященная возможным сетевым формам взаимодействия образовательных организаций через совместную реализацию образовательных программ. В то же время указанная статья носит «рамочный» характер и не раскрывает в полной мере ни самого понятия, ни механизма реализации обучения в сетевой форме.

Термин «сеть» имеет несколько значений и представляет собой множество разных элементов, находящихся в процессе развития, в различных взаимоотношениях и объединенных между собой разными типами связей. Предпосылкой возникновения сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, по мнению Р.А. Заякиной и М.В. Ромма, является теория сетей, разрабатываемая в последние годы социально-гуманитарными науками. Методологическое значение данной теории состоит в установке на изучение социальных отношений, в которые вступают связанные ими объекты, и самой структуры, которая строится из этих отношений [3].

В современном образовательном пространстве используются два понятия: сетевая форма взаимодействия образовательных организаций и сетевая форма реализации образовательных программ.

В тексте ФЗ «Об образовании в РФ» не содержится определения термина «сетевое взаимодействие», поэтому дан-

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ное понятие в настоящее время является предметом дискуссий [10]. Авторы монографии, посвященной проблемам сетевого взаимодействия школ и вузов, М.В. Токмовцева и О.В. Карабанова указывают, что понятие «сетевое взаимодействие» введено ФЗ «Об образовании в РФ», однако это не совсем верно, так как в статье 15 указанного закона говорится о сетевой форме реализации образовательных программ, а это не совсем одно и то же [9, с. 10].

Определимся с понятиями. В коллективной монографии под редакцией В.В.

Садырина авторы понимают сетевое взаимодействие как «вид взаимодействия субъектов образовательного процесса с применением средств ИКТ (в том числе интернет-ресурсов), позволяющий разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой образования» [7]. М.Ю. Швецов и А.Л. Дугаров под сетевым взаимодействием понимают «устойчивые и упорядоченные социальные действия между профессиональными учебными заведениями, отличающимися по своим типам, видам и формам организации, региональными органами управления профессиональным образованием и конкретными участниками данного процесса». Более того, указанные авторы справедливо замечают, что проблему «сети в образовании» образовательные организации понимают так, как это актуально для них в каждом конкретном случае [11].

В ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ» представлено более узкое понятие — сетевая форма реализации образовательных программ или сетевая форма, при этом в п. 1 названной статьи указывается, что подобная форма «обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций» [10]. В августе 2015 г. было опубликовано Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации с изложением

методических рекомендаций «по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ» [5]. В этом письме дано определение сетевой формы, дословно совпадающее с законодательным, за одним исключением: здесь под сетевой формой реализации образовательных программ понимается организация обучения с учетом вышеназванных особенностей.

Анализ понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевая форма реализации образовательных программ» показывает, что они не тождественны, но имеют много общего. Несмотря на то, что второе понятие прописано и в ФЗ «Об образовании в РФ» и «Методических рекомендациях», способ реализации сетевой формы не вполне понятен и законодательно не определен. Именно поэтому образовательные организации предпочитают использовать понятие «сетевое взаимодействие» как более широкое. Объединяет эти понятия общая цель — повышение качества образования за счет использования ресурсов нескольких образовательных организаций. В то же время совместная реализация образовательных программ, как это указано в ФЗ «Об образовании в РФ», возможна среди «равных» партнеров или для обеспечения практики.

Таким образом, согласно ФЗ «Об образовании в РФ», как указывают авторы монографии «Образовательное законодательство в России» под редакцией Н.В. Путило и Н.С. Волковой, организация реализации образовательных программ в сетевой форме актуальна в следующих случаях: когда используются ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или когда участники сетевой формы реализации создают и утверждают совместную образовательную программу [4, с. 361].

Механизм сетевой реализации образовательных программ должен быть закреплен локальными правовыми актами каждой образовательной организации на основании ст. 15 с учетом требований ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ». В данных документах, согласно методи-

ческим рекомендациям, следует нормативно ответить на некоторые вопросы реализации образовательной программы в сетевой форме. Во-первых, правила приема, порядок и основания перевода на обучение по соответствующей образовательной программе; порядок отчисления и восстановления для продолжения освоения образовательной программы в сетевой форме. Во-вторых, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядок ликвидации академической задолженности, условного перевода на следующий курс. В-третьих, порядок освоения студентами наряду с дисциплинами или модулями осваиваемой программы иных дисциплин или модулей в данной или иной образовательной организации, одновременного освоения нескольких основных профессиональных образовательных программ, реализуемых как в сетевой, так и в обычной форме.

Одной из отличительных черт сетевой формы реализации программ является академическая мобильность. Законодательного или даже общепринятого понимания «академической мобильности» нет. Как отметила в своей статье М.В. Ток-мовцева, в рекомендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г. говорится об академической мобильности как о перемещении кого-либо, имеющего отношение к образованию, на определенный краткий период в другое образовательное учреждение для обучения, преподавания или проведения исследований в своей стране или за рубежом [8, с. 17].

Е.И. Девятова под академической мобильностью понимает «возможность для студентов, преподавателей и даже административно-управленческого персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена опытом, получения тех возможностей, которые почему-либо недоступны в «своем» вузе, преодоления национальной замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы». Фактически данное определение коррелируется с понятием «сетевое взаимодействие» [2, с. 112]

В то же время надо отметить, что данное понятие применимо только к основ-

ным профессиональным образовательным программам или при реализации дополнительного образования.

Закон однозначно говорит о том, что реализация программ в сетевой форме должна осуществляться на основании договора. Договор о совместной деятельности образовательных и иных организаций составляет правовую основу сетевой формы реализации образовательных программ. Предметом такого договора является сотрудничество сторон в процессе реализации образовательных программ.

Договор о сетевом взаимодействии или о сетевой реализации образовательных программ должен отвечать следующим критериям: по отраслевой принадлежности — это гражданский договор (наряду с международными и трудовыми договорами); по целевому назначению — это договор, направленный на организацию обучения (наряду с договорами, направленными на оказание образовательных услуг, именуемыми в законе договорами об образовании, а также договорами, сопутствующими обучению).

Несмотря на то, что ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает наличие подобного договора, на федеральном уровне подзаконные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность с использованием сетевой формы, отсутствуют, а методические рекомендации о реализации сетевой формы напрямую указывают на необходимость урегулировать данный вопрос локальными актами образовательных организаций или организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В методических рекомендациях приведен образец такого договора. При этом само собой разумеется, что данные организации имеют лицензии на образовательную деятельность. В п. 7 Постановления Правительства «О лицензировании образовательной деятельности» [6] указывается, что образовательные программы, реализуемые в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с использованием сетевой формы при наличии соответствующего договора, «заключенного между организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

со го ^ ш I I-го о

° 5 к £ ей ей I- о О со ,5 ГО т О. цЮ о О

Источник: cyberleninka.ru

Сетевая форма организации образовательных программ что это

Сведения об образовательной организации

Руководство

Университетский городок

Организационная структура

Абитуриенту 2022

Информация для студента

Информация для работников

Вакансии, конкурсы, выборы

Учебный процесс

Научная деятельность

Социально-воспитательная работа

Отделение СПО

Три колонки Три колонки2

Источник: www.vsau.ru

Сетевая организация и ее определение

Термин, который представлен в заголовке, имеет множество различных применений. Мы посмотрим на сетевую организацию и в общем, и в частных смыслах. Выделим исходя из этого ее особенности, основные сферы, где она может быть актуальна.

Общее определение

Итак, в самом общем смысле сетевая организация — это учреждение, которое использует в управлении бизнесом и производством именно сетевые отношения, технологии, связи.

Таким образом, форма подразумевает юридическую независимость фирм, которые объединились в сеть. Их взаимодействие при этом зиждется на основе договоров. Перед иными формами организаций она выигрывает из-за обладания общей ресурсной базой и единой информационной сетью.

Подведем итог. Сети — это самые гибкие на сегодня управленческие структуры, которые функционируют за счет совместной базы ресурсов. И ключевой в ней будет именно информация.

Сетевая форма организации: достоинства и недостатки

Учреждение с сетевой структурой относится к адаптивным. Такая организация демонстрирует один из новейших подходов к департаментализации. Ведь наличие сетевой структуры говорит о доверии большого спектра своих функций независимым контрагентам. Сама же организация в этом случае выступает небольшим головным центром. Ее главная задача — контролировать деятельность своих контрагентов.

Выделим основные достоинства и недостатки сетевой организации.

| Плюсы | Минусы |

| Возможность привлечь в определенный момент времени только нужные на тот час ресурсы | Нет непосредственного контроля деятельности контрагентов со стороны головного офиса |

| Повышенная гибкость реагирования на постоянно меняющиеся условия окружающего бизнес-мира | Исходя из предыдущего пункта возникает некоторая степень неопределенности при воплощении рабочих задач |

| Большое разнообразие рабочих заданий | Непредвиденный разрыв отношений с субподрядчиком может порой парализовать деятельность всей системы |

| Повышенный уровень удовлетворенности результатами собственного труда | Снижение уровня лояльности работающих в головном офисе — от их услуг всегда могут отказаться в пользу стороннего контрагента |

А теперь перейдем к следующей мысли.

Цели создания сетей

Озвучим основные цели основания сетевых организаций:

- Формирование общей базы ресурсов.

- Создание общей информационной «копилки» для постоянного обмена знаниями и опытом.

- Распределение рисков между участниками.

- Из-за возникновения синергического сетевого эффекта планируется достичь максимизации общей прибыли.

На устойчивость созданной сети прямое влияние оказывают следующие факторы:

- Доверие между партнерами, формирование внутрикорпоративной культуры.

- Как наличие, так и скрупулезное исполнение внутренних стандартов организации всеми участниками.

- Согласованность действий партнеров.

- Устойчивость информационных связей между ними — для этого общий сетевой ресурс постоянно должен пополняться новыми знаниями, наблюдениями.

Основные особенности

Перечислим ключевые особенности сетевой организации:

- Наличие рыночных отношений между основными звеньями: от сырьевых поставок до конечного этапа реализации товара.

- Основа деловых отношений между поставщиком, производством, структурами сбыта — контракты.

- На формирование взаимодействий «поставщик-производитель», «производитель-продавец» большое влияние оказывает рынок.

- Внутри организации формируются команды, задача которых — реализовывать особо значимые проекты.

- Производитель всегда выбирает поставщика с наиболее выгодными целями, а тот, в свою очередь, фабрику, контракт с которой наиболее комфортен.

- В общем плане сетевые организации характеризует автономность, гибкость, адаптивность, тяготение к использованию инноваций.

- Есть тенденция к установлению корпоративных отношений между участниками цепи.

Территориальная сетевая организация (ТСО)

Чтобы дать исчерпывающее определение, обратимся к ФЗ №35 «Об электроэнергетике». Исходя из этого акта, сетевая организация, энергия могут быть связаны между собой.

Перейдем к определению. Таковым считается учреждение, которое передает электрическую энергию, используя при этом те объекты электросетевого хозяйства, которые не относятся к общероссийской единой национальной сети.

Лишь только в отдельных случаях, допускаемых ФЗ №35, эта организация имеет право использовать для оказания своих услуг объекты (или какую-то их часть), включенные в единую российскую электросеть.

Давайте разберемся, какая форма по российским законам может считаться электрической сетевой организацией.

Что может именоваться ТСО?

Согласно Постановлению российского правительства №184, принятому в 2015-м, ТСО может считаться организация, которая соответствует сразу всем перечисленным ниже критериям:

- Имеет ряд силовых трансформаторов, чья общая мощность превышает 10 МВА.

- Имеет воздушные или кабельные линии передачи электроэнергии 2 и более уровней напряжения:

-

Высокого (110 кВ и более). Первого среднего (35 кВ и более). Второго среднего (1-20 кВ). Низкого (менее 1 кВ).

- Отсутствие трех фактов применения корректировки цен или/и понижающих коэффициентов.

- Имеет выделенный абонентский номер телефона для обращений потребителей по поводу вопросов о передаче электрической энергии и технологического обслуживания.

- Имеет свой официальный сайт.

Сетевое взаимодействие

Перейдем теперь к организациям сетевого взаимодействия. Это тесно сотрудничающие между собой образовательные учреждения, объединившиеся для общего использования студентами культурных, познавательных, научных, спортивных ресурсов.

Цели такой формы воплощения образовательных программ следующие:

- Общее повышение качества образования.

- Расширение области доступа студентов к современным средствам обучения, технологиям.

- Предоставление возможности выбора из большего спектра профилей подготовки.

- Углубленное изучение интересных специализаций, курсов.

- Совершенствование своей профессиональной компетенции за счет опыта коллег.

- Эффективное использование образовательных общих ресурсов.

- Повышение конкурентоспособности выпускных курсов как на российском, так и международном рынке труда.

Регуляция сетевого образования

Деятельность сетевых образовательных организаций регулирует ФЗ №273 «Об образовании в РФ». Последней редакции он подвергся в декабре 2017 года. Согласно этому акту, сетевыми являются учреждения, которые предоставляют своим учащимся освоение программ на основе ресурсов сразу нескольких образовательных организаций. К последним могут относиться также научные, физкультурно-спортивные, медицинские, производственные и иные центры, где возможно проводить обучение, практику для студентов (учебную и производственную) и осуществлять иную полезную для усвоения знаний деятельность.

Сетевая форма взаимодействия между учебными учреждениями, согласно ФЗ №273, осуществляется на основе договора. Также данные организации должны составить общую образовательную программу.

Что касается соглашения между ними, то оно обязательно должно включать в себя следующее:

- Направление, вид и уровень общей образовательной программы.

- Наименование статуса обучающихся в образовательных сетевых организациях, правила приема в данные вузы, колледжи, информация об организации академической мобильности студентов.

- Порядок и условия осуществления обучения по общей программе: распределение обязанностей между учебными заведениями, объем и характер совместно используемых ресурсов.

- Информация о документе об образовании (квалификации), который будет выдан студенту по окончании усвоения своего курса в сетевой образовательной организации.

- Сроки актуальности данного договора. Условия изменения его условий или прекращения действия.

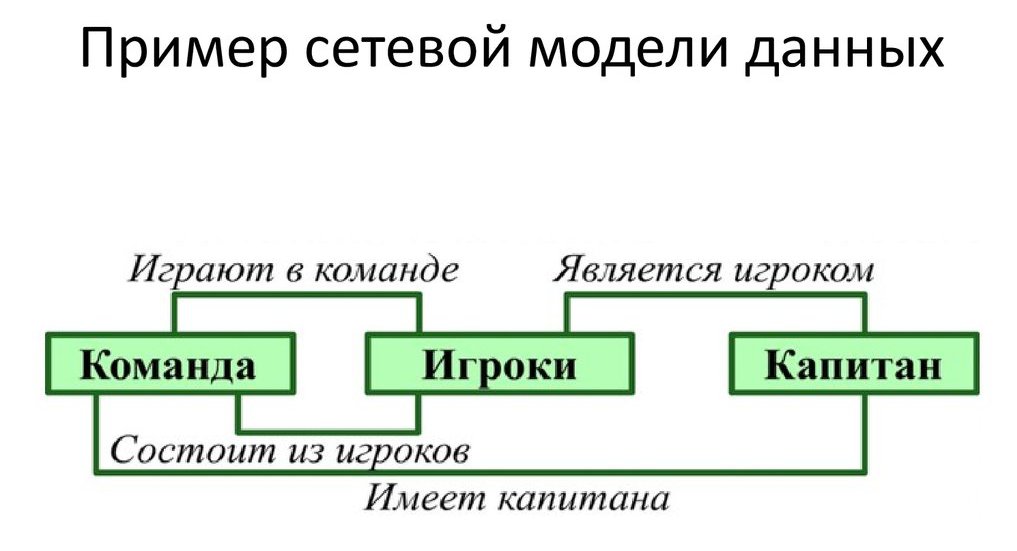

Сетевая модель организации данных

В заключение рассмотрим сетевую организацию данных. Так называется логическая модель последних, которая является расширением иерархического подхода (база данных представляется в виде многоуровневого древа). Это математическая строгая теория обработки данных в их сетевых базах.

Между иерархической и сетевой организацией данных есть ключевое отличие — в первом случае запись-потомок располагает только одним предком, а во втором (сетевом) — любым количеством предков. Таким образом, сетевая база данных состоит из комплекта экземпляров определенного типа записи и комплекта экземпляров определенного типа связей между данными записями.

Плюсом такой модели можно считать имение возможности достаточно эффективной реализации по показателям оперативности и затрат памяти. Минусы — ощутимая жесткость и сложность схем сетевых БД. Недостаток наблюдается и такой: чтобы изменить структуру данных, нужно изменить и само приложение.

На основе сетевой модели организации данных построена сетевая СУБД (система управления базами данных). Ее основными терминами считается элемент (узел), связь и уровень.

Таким образом, мы разобрали общее определение сетевой организации. Это одна из новых и эффективных форм ведения бизнеса со своими особенностями, целями, плюсами и минусами. Актуальны сегодня ТСО в электроэнергетике, образовательные учреждения сетевого взаимодействия. Кроме этого, данная форма характерна и для организации моделей данных.

Источник: businessman.ru