Селективные программы что это

В статье изложены основные подходы к сущности селективной поддержки и представлена сущностная характеристика селективной поддержки развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг. Выяснено, что селективная поддержка – это самостоятельный тип политики государства, обусловленный моделью развития регионов («эффективность»/«равенство»), выбранной государством на данном социально-экономическом этапе и характеризующийся транспарентностью и обязательной социальной, адресной, целевой направленностью. Выявлено, что селективная поддержка базируется на принципах нодальности и социальной справедливости, то есть таком пространственном развитии экономики, которое не только обеспечивает сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни населения, создание равных возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, но и глобальную конкурентоспособность регионов. Определены методы селективной поддержки развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг. Установлено, что селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг – это составляющая обеспечения социально-экономического развития региона и императив повышения качества жизни населения.

Это должен знать каждый — парфюмерный ликбез / Магазины с подделками / Нишевые духи

институциональная структура экономики региона

виды селективной поддержки

сфера профессиональных образовательных услуг

селективная поддержка

1. Лексин В.Н., Швецов В.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного pегулиpования теppитоpиального развития. – М.: УРСС, 2004. – 368 с.

2. Леонов С.Н., Сидоренко О.В. Закономерности и особенности реализации селективной региональной политики зарубежных стран // Пространственная экономика. – 2011. — № 1. – С. 67-80.

3. Лунев А.Н., Пугачева Н.Б. Социальная практика как философское основание педагогического стратегирования в техническом вузе // Общество: философия, история, культура. – 2013. — № 4 // URL: http://dom-hors.ru/ru/component/content/article/5-%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B83/86-2013-4.html (дата обращения 12.05.2014).

4. Лунев А.Н., Пугачева Н.Б., Стуколова Л.З. Формы интеграции субъектов регионального рынка профессиональных образовательных услуг // Концепт, 2014, № 01 (январь) // ART 14012. URL: http://e-koncept.ru/2013/14012.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X (дата обращения 12.05.2014).

5. Лунев А.Н., Пугачева Н.Б., Стуколова Л.З. Сущностная характеристика регионального рынка услуг // Концепт. – 2013. — № 12 (декабрь) // ART 13260. URL: http://e-koncept.ru/2013/13260.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X (дата обращения 12.05.2014).

6. Михеева Н.Н. Региональная экономика и управление. – Хабаровск: РИОТИП, 2000. – 145 с.

7. Писарь О.В., Пугачева Н.Б. Технология формирования личной безопасности студентов технического вуза на основе компетентностного подхода // Вестник НЦБЖД. – 2010. — № 1. – С. 36.

Построение карты селективности (программа)

8. Пугачева Н.Б., Судденкова Н.В., Татаринова И.П. Сущностная характеристика инновационной образовательной среды // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2012. — № 1. – С. 64-71.

9. Пугачева Н.Б. Управление общеобразовательным учреждением инновационного типа / Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Казань: Казанский государственный педагогический университет, 2004. – 37 с.

10. УИС РОССИЯ: Всемирный банк. Доклады об экономике России // URL: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/worldbank /worldbank_index.htm (дата обращения: 11.05.2014).

Введение

В аналитической справке Всемирного банка о социально-экономическом развитии России в 2012 году отмечено, что обеспечение регионального развития по-прежнему является непростой задачей для самой большой — по площади суши — страны мира. Российские регионы резко отличаются друг от друга по социально-экономическим показателям, а также по климатическим и географическим условиям.

Правительство РФ инициировало ряд реформ, направленных на обеспечение равного доступа к социальным услугам и инфраструктуре по всей стране [10]. Одна из важных составляющих таких реформ — адресная селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг [4]. Цель статьи — представить новый взгляд на исследования проблем профессионального образования как составляющего социально-экономического развития региона посредством селективной поддержки. Условием достижения цели может быть решение следующих задач: расширить имеющиеся представления о сущности селективной поддержки; определить принципы и виды селективной поддержки; разработать схему селективной поддержки развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг. Методологию исследования составили диалектическая теория познания; общие диалектические принципы интерпретации целостности как единства многообразия.

Результаты исследования

Выяснено, что в научной литературе имеют место три основных подхода к сущности селективной поддержки:

- селективная поддержка отождествляется с региональной экономической политикой государства и направлена на создание общих предпосылок регионального развития. Меры этой политики не имеют избирательного назначения и должны равномерно влиять на все регионы страны, формируя экономическую, организационную и правовую среду их самостоятельной активности [1];

- селективная поддержка рассматривается как составная часть региональной экономической политикой государства [6];

- селективная поддержка представляет интеграцию двух ее самостоятельных типов (общесистемной и составляющей) сущность которой в сознательной деятельности органов государственного управления, состоящей в избирательном воздействии на определенные регионы, с целью достижения эффективного и/или равномерного распределения экономической активности по территории страны [2].

По нашему мнению, селективная поддержка — это самостоятельный тип политики государства, обусловленный моделью развития регионов («эффективность»/«равенство»), выбранной государством на данном социально-экономическом этапе, и характеризующийся транспарентностью и обязательной социальной, адресной, целевой направленностью.

Поэтому объекты селективной поддержки — это конкретные отрасли экономики, в том числе и сфера профессиональных образовательных услуг, межотраслевые комплексы, расположенные в особо нуждающихся регионах, и проживающее в них население [5].

Установлено, что селективная поддержка базируется на принципах нодальности и социальной справедливости, то есть таком пространственном развитии экономики, которое не только обеспечивает сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни населения, создание равных возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, но и глобальную конкурентоспособность регионов.

Выяснено, что на практике имеют место три вида селективной поддержки:

- выравнивающая стимулирующая, которая проявляется в поощрении притока инвестиций в нуждающиеся регионы и предоставлении последним финансовой помощи;

- выравнивающая сдерживающая, объектами которой выступают мегаполисы и речь идет о сохранении их экономического роста при изъятии и перераспределении у них ресурсов;

- поляризованная, направленная на планирование сети полюсов роста разного уровня (международного, федерального, окружного), имеющих конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе и представляющих потенциальный интерес для инвесторов.

Селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг направлена не только на обеспечение достойных условий жизни граждан посредством создания сбалансированной системы специальных институтов и формирования у них устойчивых конкурентных преимуществ, но и на рост человеческого капитала [3].

Селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг опосредована интеграцией двух встречных процессов:

- «сверху — вниз», на котором органы государственного управления формируют институциональные параметры развития сферы профессиональных образовательных услуг;

- «снизу — вверх», на котором конкретные акторы вырабатывают личностно-поведенческие параметры развития сферы профессиональных образовательных услуг с учетом местной специфики и потенциала.

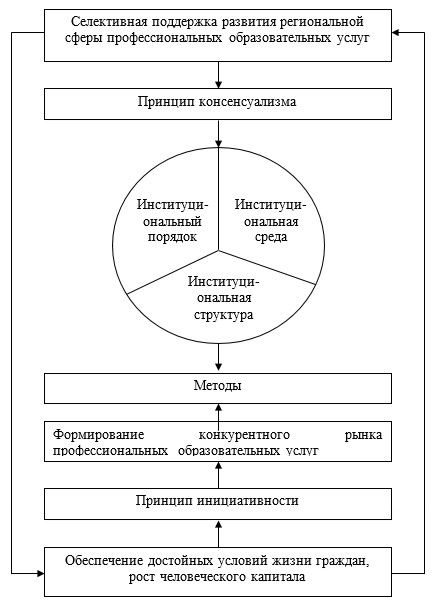

Интеграция этих процессов обуславливает взаимосвязь прямого и жесткого воздействия на объекты региональной сферы профессиональных образовательных услуг с косвенными методами, направленными на активизацию негосударственной ответственности за их функционирование и развитие (см. схему 1).

Схема 1. Селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг

Предлагаемая нами схема селективной поддержки развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг может базироваться на принципах:

- консенсуализма, обеспечивающего совместимость институциональных и личностно-поведенческих параметров развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг, формирование отношений частно-государственного партнерства [8];

- инициативности, обуславливающего развитие и реализацию социально значимых частно-предпринимательских и гражданских инициатив по решению проблем региональной сферы профессиональных образовательных услуг, диалог гражданских и государственных институтов.

Реализация данных принципов на практике позволит, с одной стороны, распределить центры власти и ответственности между институциональной структурой по горизонтали и вертикали, а с другой — развить частные и общественные инициативы в управлении организацией региональной сферы профессиональных образовательных услуг [9].

Как известно, характер и модель развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг определяется составом ее основных субъектов и типом отношений между ними, который в свою очередь и предопределяет цели и основные направления этого развития.

Таким образом, селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг в рамках институциональной структуры экономики региона предполагает определение возможных и допустимых действий всех ее субъектов для увеличения возрастающей отдачи ее объектов.

Обобщая вышеизложенное, можно выделить методы селективной поддержки развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг, учитывающих стратегии развития региона и позволяющих создать сбалансированную систему обеспечивающих ее специальных институтов:

1. Кратические методы.

1.1. Нормативно-правовые методы.

1.1.1. Прямые методы — нормативно-правовое обеспечение конкретно-адресной поддержки, грантовой деятельности, частно-государственного партнерства, общественной экспертизы качества оказываемых услуг, гражданской инициативы, волонтерской деятельности, а также межрегиональной дифференциации стоимости оказания услуг.

1.1.2. Косвенные методы — эффективная децентрализация полномочий публично-правовых образований; организация аудита за расходованием бюджетных средств, установка мер за нарушение бюджетного законодательства: нормативно-правовое обеспечение аккредитации, лицензирования.

1.2. Финансово-экономические методы.

1.2.1. Прямые методы — государственные целевые программы, заказы и контракты; специальные организационно-хозяйственные акции; конкретно-адресная поддержка; гранты; межрегиональная дифференциация стоимости оказания услуг; инвестирование строительства объектов сферы профессиональных образовательных услуг.

1.2.2. Косвенные методы — создание стимулов по наращиванию доходной базы объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг, а также региональных и местных бюджетов; совершенствование системы разграничения расходных обязательств между уровнями бюджетной системы в сфере профессиональных образовательных услуг; дотации и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг; обеспечение повышения качества финансового управления и финансовой устойчивости объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг; внедрение программно-целевого инструмента повышения эффективности бюджетных расходов с последующим переходом к программной структуре расходов региональных бюджетов в сфере профессиональных образовательных услуг; развитие малого и среднего бизнеса.

1.3. Социально-политические методы.

1.3.1. Прямые методы — PR-акции; формирование социальных традиций, региональных брендов; форсайт-проекты.

1.3.2. Косвенные методы — институциональная гарантия программно-целевой организации деятельности объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг; защита права собственности и свободы хозяйственной деятельности объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг; принятие планов противодействия коррупции; пропаганда особенностей региональной сферы профессиональных образовательных услуг.

1.4. Информационно-коммуникативные методы.

1.4.1. Прямые методы — создание универсальных информационных, платежных порталов; содействие обмену информацией и знаниями о региональной сфере профессиональных образовательных услуг на местном, национальном, региональном и международном уровне; создание вариативных информационных площадок для публичного и открытого взаимодействия субъектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг с органами власти и организациями по вопросам развития профессиональных образовательных услуг.

1.4.2. Косвенные методы — исполнение требований федерального законодательства, регулирующего отношения в сфере профессиональных образовательных услуг; информационная открытость и прозрачность объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг.

2. Партисипативные методы.

2.1. Частно-предпринимательские методы.

2.1.1. Прямые методы — участие частного бизнеса в реализации проектов по развитию региональной сферы профессиональных образовательных услуг; концессионные соглашения; фандрайзинговые компании; социальное инвестирование; венчурная филантропия; социальные и благотворительные программы бизнес-структур.

2.1.2. Косвенные методы — организация квазиинтеграционных структур; формирование имиджа объектов региональной сферы профессиональных образовательных услуг.

2.2. Гражданско-инициативные методы.

2.2.1. Прямые методы — наблюдение общественных организаций за соблюдением прав и законных интересов граждан в региональной сфере профессиональных образовательных услуг. Общественная экспертиза качества предоставляемых услуг. Волонтерство.

2.2.2. Косвенные методы — правотворческие предложения; обращения; создание гражданских объединений и союзов; технологии формирования личной безопасности студентов [7]

Вывод. Селективная поддержка развития региональной сферы профессиональных образовательных услуг — это не только составляющая обеспечения социально-экономического развития региона, но и императив повышения качества жизни населения.

Рецензенты:

Ахметов Л.Г., д.п.н., профессор, профессор заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга.

Сафин Р.С., д.п.н., профессор, профессор кафедры профессионального обучения и педагогики ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», г. Казань.

Источник: science-education.ru

Методы изучения генетики человека. Селективные диагностические программы. Цитогенетический метод генетики.

генетика человека изучает явления наследственности и изменчивости в популяции людей, особенности наследования нормальных и патологических признаков, влияние генетической конституции на возникновение и развитие заболеваний.

Объектом медицинской генетики является человек. Он представляет собой сложный объект генетического исследования. Это связано с особенностями его генетической организации и сложным характером экспрессии многих признаков. У человека большие размеры генома: около 3*10 9 пар нуклеотидов в гаплоидном наборе хромосом.

Большое число групп сцепления (у мужчин 24, у женщин 23), значительно увеличивает наследственное разнообразие. Если допустить, что каждая пара хромосом содержит только по одной паре аллелей, то тогда гетерозиготные особи дают 8 млн388тыс608 потенциально отличных гамет.

У человека много полигенных и мультифакториальных признаков, сложный характер экспрессии. Все это затрудняет процесс идентефикации генов. Поэтому для человека неприменимы методы классической генетики – гибридологический.

Для человека характерна фенотипическая изменчивость, как отражение генетического полиморфизма, а также непрерывно изменяющиеся условия природной и социальной среды. Несмотря на это существует ряд факторов, облегчающих изучение наследственных факторов человека:

1. человек – биологический объект, который изучен лучше всех остальных биологических объектов на Земле

2. человеческая популяция в целом огромна и на уровне популяции анализируется готовое брачное потомство, используя закон Харди-Вайнберга можно определить характер наследования данного признака.

3. все клетки человека содержат одинаковый набор генов и хромосом (тотипотентные)

4. клетки можно культивировать

5. изучение наследственного материала этих клеток, их экспрессия проводится генетиками и на основании этого метода составляется хромосомная карта человека

6. проведено секвенирование ДНК хромосом человека

7. составление генетических карт установило локализацию 22000 генетических локусов

8. человека – существо биологическое, подчиняется всем биологическим законам

9. человек – существо социальное, может обращаться к медицинским работникам и дать информацию о состоянии его организма.

Исходя из перечисленных особенностей человека как объекта ясно, что обычные методы и изучение его наследования непригодны. Для этого отновится комплекст специфических методов, к которым относятся:

· Клинико-генеалогический или метод составления и анализа родословной (Гальтон, 1865)

· Близнецовый (Гальтон, 1875)

· Молекулярного ДНК-анализа или молекулярно-генетический

· Метод определения вероятности генетически обусловленных событий

· Метод определения вероятности при неполной пенетрантности гена

· Метод гибридизации соматических клеток

· Метод моделирования наследственных заболеваний человека на животных

· Метод сцепления генов

Селективные диагностические программы предусматривают проверку биохимических аномалий обмена (моча, кровь) у пациентов, у которых подозреваются генные наследственные болезни. Своеобразным толчком к применению биохимического метода в генетике человека стало открытие Полинга о том, что серповидноклеточная анемия является «молекулярной» болезнью.

В настоящее время с помощью биохимического метода обнаружено более 1000 наследственных болезней обмена веществ, при чем большая часть из них связана с дефектами различных ферментов. Диагностировать такие дефекты можно путем обнаружения в крови , моче, слюне и других биологических жидкостях продуктов метаболизма, образующихся в результате функционирования данного фермента. Если фермента синтезируется недостаточно , то в организме накапливаются промежуточные продукты нарушенного метаболизма.

Применение биохимический метода является весьма актуальным в диагностике болезней связанных с дефектами :а) аминокислотного обмена, б) обмена углеводов и в) обмена липидов.

Галактоземия относится к группе аномалий обмена углеводов (наследуется по аутосомно-рецессивному признаку), при этом образуется недостаточное количество галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Диагностируют с помощью определения галактозы в моче или определение активности этого фермента в эритроцитах.

К заболеваниям, относящимся к дефектам обмена липидов являются различные нарушения обмена липопротеидов в крови или сфинголипидозы.

Биохимический метод можно успешно применять не только для постановки диагноза больным людям, но и для выявления гетерозиготных носителей наследственных заболеваний. Например при гемофилии у женщины- носительницы снижается время свертывание крови ,для более точной диагностики носительства исследуют антитела к гемофилическому глобулину.

Цитогенетический метод широко стал применятся в генетике человека с 1956 года , когда было определено в кариотипе человека содержится 46 хромосом. Этот метод основан на изучении структуры и количества хромосом в норме и при патологии с использованием микроскопической техники. Применение данного метода делает возможным изучение хромосомных болезней человека, диагностику врожденных болезней ( фенокопий) и исследование закономерностей мутационного и эволюционного процессов.

Кариотип человека в норме представлен 46 хромосомами или 23 парами. По Девнерской классификации все хромосомы разделены на 7 групп (согласно положению центромеры).

Применение цитогенетического метода показано:

— при наличии у пациента множественных врожденных пороков неясной этиологии

-при подозрении на хромосомные или геномные болезни для окончательного диагноза

-для анализа кариотипа у супругов при многократных спонтанных абортах, мертворождениях или наличие в семье детей с врожденной аномалией

-для пренатальной диагностики врожденных аномалий

-для определения полового хроматина, при нарушении репродуктивной функции неизвестной причины.

Материалом для исследования могут служить клетки различных органов и тканей, главное, что бы эти клетки находились в митотическом цикле. Часто применяют метод Мурхеда. Для этого исследуют лимфоциты периферической крови.

Сначала лимфоциты обрабатывают фитогемагглютинином (ФГА), что бы они вступили в митоз, затем на стадии метафазы добавляют колхицин, разрушают аппарат веретена деления и не допускают расхождения хроматид к полюсам клетки. Используют краситель Романовского-Гимзе. Полученные мазки изучают вначале с помощью микроскопа, затем фотографируют и составляют идиограммы или кариограммы. Данные заносят в бланки-протоколы.

Применяя цитогенетический метод можно выявить геномные мутации, связанные с изменением числа хромосом ( все известные моносомии и трисомии по аутосомам и половым хромосомам) , а также хромосомные аберрации , связанные с изменением структуры хромосом (делецию, дупликацию, транслокацию).

Цитогенетический метод позволяет определять генетический пол организма. Для изучения половых хромосом , в частности У хромосомы используют специальную краску акрихиниприт ( флюорисцирующая ) и исследование проводят в ультрафиолетовом свете.

Тельце Барра определяют методом Сандерсена- Стюарта в клетках внутренней поверхности слизистой щеки. Для этого шпателем делают соскоб и полученный клеточный материал помещают на предметное стекло, пипеткой наносят краситель ацетарсеин и покрывают покровным стеклом., через 2-3 минуты рассматривают препарат под микроскопом.

Цитогенетический метод применяют для пренатальнои диагностики наследственных заболеваний. Для этого проводят амниоцентез получают амниотическую жидкость с клетками кожи и слизистых плода, затем клеточный материал исследуют. Применяя цитогенетический метод можно установить хромосомные аберрации и геномные мутации , а также пол плода. Обнаружение изменения количества и структуры хромосом дает возможность своевременного прерывания беременности с целью предупреждения потомства с грубейшими аномалиями развития.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Источник: cyberpedia.su

ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

К формам дифференциации обучения могут быть отнесены варианты различных организационных образовательных стратегий. В отличие от видов, форм дифференциации обучения немного, их всего три:

- • «жесткая» — селективная;

- • гибкая — элективная;

- • переходная.

Селективная форма дифференциации обучения

Форма дифференциации обучения, условно названная нами жесткой, или селективной, предполагает создание специализированных учебных заведений для детей с особенностями развития. В современном образовании широко представлены специальные школы для детей, отобранных по разным основаниям (умственные способности, этнические особенности, религиозные верования и др.).

Во многих странах мира традиционно создаются школы для детей, имеющих особенности и отклонения в умственном развитии. К ним относятся школы для одаренньрс, куда принимаются дети, отобранные по критерию общей одаренности. Еще более распространены школы для талантливых детей. В них принимаются дети, проявившие математические, лингвистические, психомоторные (спортивные) и другие выдающиеся способности. Сюда же примыкает и практика создания коррекционных школ различных видов.

Источник: studme.org

Селективные программы

ü микробиологический ингибиторный тест Гатри – биохимические нарушения у новорожденных – аминокислот и углеводов: кровь новорожденного → диск фильтровальной бумаги → на агаровую культуру, которую выращивают на минимальной питательной среде, содержащей антиметаболит искомой аминокислоты (фенилаланина, лейцина, гистидина, фруктозы, галактозы и т.д.) –он должен тормозить рост микробов: при наличии в крови фенилаланина — разрушается антиметаболит и микробы растут.

2. Точные методы (можно обнаружить большие группы отклонений):

ü тонкослойная хроматография мочи и крови → наследственные нарушения обмена аминокислот, олигосахаридов, мукополисахаридов;

ü газовая хроматография → наследственные болезни обмена органических кислот;

ü электрофорез гемоглобинов → вся группа гемоглобинопатий.

В современных условиях многие этапы биохимической диагностики осуществляются приборами: аминоанализаторами.

Пример программы селективного скрининга на наследственные болезни обмена веществ с острым течением и летальным исходом (МГНЦ РАМН):

1 этап — 14 тестов (качественных и количественных) на:

ü цистин, гомоцистин;

ü ионы аммония и т.д.

2 этап – а) тонкослойная хроматография мочи и крови для выявления:

ü фенольных кислот;

ü моно- и дисахаридов и др.соединений.

б) электрофорез мочи для выявления:

Показания для применения биохимических методов

У новорожденных:

- Судороги, кома, рвота, гипотония, желтуха, специфический запах мочи и пота, ацидоз, нарушенное кислотно-основное состояние, остановка роста.

У детей:

- Задержка физического и умственного развития, потеря приобретенных функций, специфическая клиническая картина болезни.

У взрослых:

Для диагностики болезни и гетерозиготного носительства:

- Гепатолентикулярная дегенерация, недостаточность 1- антитрипсина, недостаточность глюкозо – 6 – фосфат- дегидрогеназы и т.д.

Следует отметить, что для диагностики многих болезней биохимические методы заменяются молекулярно-генетическими в связи большей точности и экономичности.

Познавательно:

ШЕЙНЫЕ, ГРУДНЫЕ, ПОЯСНИЧНЫЕ ПОЗВОНКИ, ИХ ОСОБЕННОСТИ. КРЕСТЦОВАЯ КОСТЬ, КОПЧИК Шейные позвонки, vertebrae cervicales, СI-CVII (рис. 2.5, 2.6), составляют верхний (шейный) отдел позвоночного столба. Из 7.

Формы государственного устройства Форма государственного устройства — это элемент формы государства.

Понятие аналитической работы в органах внутренних дел, ее задачи и основные принципы Термин «аналитическая работа», употребляемый в органах внутренних дел (полиции), означает исследовательскую.

Этапы складывания антигитлеровской коалиции Начавшаяся война потребовала от СССР искать поддержки у других стран.

Как заполняются электронные уровни, подуровни и орбитали по мере усложнения атома. Если говорить более строго, то относительное расположение подуровней обусловлено не столько их большей или меньшей энергией, сколько.

Сейчас читают про:

Источник: studopedia.ru

Селективные программы что это

Текст «Элитные школы для всех, или Чему следует поучиться у финнов» стал поводом к интересной дискуссии, развернувшейся в Фейсбуке. Хорошая школа – это школа для всех или же та, в которую детей отбирают? Публикуем комментарии участников дискуссии.

Александр Адамский (главный редактор интернет-портала «Вести образования»): – Меня учили (С.Л. Соловейчик, Ф.Т. Михайлов), что школа, в которую отбирают детей по любому признаку, – плохая школа. А школа, в которой удается хорошо учить всех – хорошая школа.

С точки зрения образовательной политики я считаю очень опасным культивировать сбор одаренных, мотивированных, хорошо успевающих по математике (или другому предмету) детей в одном месте. Почему? Во-первых, потому что любое замкнутое пространство чревато моральной трансформацией, а во-вторых, потому что в этот же момент в другом месте концентрируются неуспевающие двоечники, которые обязательно отомстят умникам за свое «образовательное поражение».

Ефим Рачевский (директор московской школы №548 «Царицыно»): – Нет большего удовольствия, чем встретить в зале ожидания аэропорта своего ученика, жертву многочисленных педагогических консилиумов, героя системного непослушания, пронзительного двоечника, когда-то заставившего плакать инспектора по делам несовершеннолетних, опаздывающего на рейс в Токио на международную конференцию по информационным технологиям.

Ирина Лукьянова (педагог, писатель): – А я думаю, что чуть не умерла в обычной районной школе – и что в школе с отбором у меня были бы хоть какие-то шансы встретить мало-мальски похожих на меня людей. Их я встретила в университете. Но если бы пятью годами раньше – это бы мне сэкономило много нервов, не было бы пролито столько слез, не было бы мыслей о суициде, была бы возможность заниматься тем, что хочу, в том темпе, в котором могу – а не зевать на уроках.

Павел Сергоманов (преподаватель, доцент): – Здесь довольно просто. Если отбор – значит образование не общее. Следовательно, неконституционное.

Анатолий Шперх (преподаватель, руководитель Школы инженерного мышления): – Что отбор в школу – это плохо, это общее место. Но вот только надо понимать, что это часто не от «глубинной философии» делается, а от беспомощности. Ну не может учитель одновременно играть в футбол и объяснять интегралы. Не умеет. Не понимает, как научить гопника и ботаника.

Тем более что система диктует ему делать это в одном классе. На одном уроке. Сепарация, апартеид, если хотите – неизбежное следствие нашей системы. Невозможно учить всех в одном классе. Вернее, возможно, но либо с колоссальной потерей качества, либо с колоссальными вложениями в методику и дидактику.

Так как вложения не устраивают никого, то благие намерения прекраснодушных демократов выливаются в потерю качества. Абсолютно естественную.

Леонид Наумов (директор московской школы №1505) – Может быть, уместна аналогия с медициной? Может ли врач отбирать больных и говорить, кого он будет лечить, а кого – нет? Вряд ли. Но врач может сказать: «тяжелый случай, вне моей компетенции и нет оборудования. Буду делать что смогу, но лучше специализированная клиника».

Из этого вытекает, что отбор возможен, но решать должна не школа. Теперь – нужен ли? Мы должны стремиться к тому, чтобы а) тяжелых болезней вообще не было, они не нужны; б) если случилось, то могут помочь быстро и рядом с домом. То есть «возможность отбора» – показатель нашей слабости. Но правду надо знать – пока мы (педагоги) слабые.

Владимир Заборников (учитель русского языка и литературы Северской Гимназии) : – А есть ли подробный анализ о хорошем и достойном обучении всех без отбора в отдельно взятой хорошей школе? Сколько таких хороших школ, в которых «хорошо учат всех»? И можно ли привязывать успех ребёнка только к школе, даже самой хорошей?По-моему, просто должно быть как можно больше пространств в школе и вне её, где мог бы развиваться любой ребёнок. Пожалуй, очень сложно, когда в одном месте все мотивированные на высокий результат. Все ориентированы на самый высокий результат, победу, а потом – срыв в случае неуспешного выступления.

Елена Кравцова (психолог, профессор): – Вообще считаю, что педагоги, которые отбирают себе учеников, не являются педагогами, по крайней мере в том смысле, в котором эти слова использовали С.Л. Соловейчик и Ф.Т. Михайлов.

Анита Соболева (доцент, преподаватель): – Я тоже за сборную солянку. Может быть, в моей простой тушинской школе мне не дали таких знаний, какие я получила бы по литературе в элитной, но зато я могу выжить в любой социальной среде и умею выстраивать отношения, а остальному научили в МГУ.

Александр Могилев (директор Монтессори-школы «Алиса»): – А вы сидели на зоне? Или хотя бы в КПЗ? Если нет, то не в любой среде сможете выжить. Не преувеличивайте.

Ирина Лукьянова: – У меня такая среда в школе была, что приобретенные там знания-умения-навыки только для КПЗ и зоны подходят. В обычной жизни вовсе не нужны.

Екатерина Асонова (преподаватель): – Селекция приводит к тому, что гениальные идеи, порожденные выпускниками элитных школ, некому в стране воплощать. И место им только где-то в странах иных. То есть чем лучше страна учит избранных, тем хуже стране.

Ирина Лукьянова: – Если страна не умеет применить знания тех, кого она хорошо научила – то да, горе такой стране.

Мария Васильева (заместитель директора по образованию московской школы №2116): – История с селективным образованием, к сожалению, все ещё является голубой мечтой большинства работников системы, с которыми меня сталкивает жизнь. Так ведь проще и понятнее, да и ориентация на качество образования = уровень сдачи ЕГЭ подталкивает именно к селективным решениям.

Елена Кравцова: – Самое интересное, что селекция, особенно одаренных, способных, готовых освоить программу и т.п., ничего не дает. Через довольно короткое время там появляются свои «двоечники» и «троечники». И нередко дети в таких школах находятся под угрозой, что, если что-то не так, их выгонят.

Анна Акопян (преподаватель): – Селекция вредна и опасна, но как родителю мне важно сообщество близких по духу людей/родителей. Понимаю, что особенные школы – это результат перестроения системы, продукт нового времени в образовательной сфере.

Источник: vogazeta.ru