Кроме процесса организации в самых разнообразных науках, изучающих различные явления природы и общества, очень часто приходится встречаться с процессом самоорганизации — появлением и развитием структур в первоначально однородной среде. В этом случае нет необходимости в трех элементах, что характерно для процесса организации. Достаточно и двух, имеющих желание и возможность осуществлять взаимодействие между собой.

Самоорганизация — способность системы самостоятельно, благодаря внутренним факторам, без воздействия извне, повышать свою упорядоченность. Самоорганизуемые — это процессы, совершающиеся «сами по себе» за счет взаимодействия с внешней средой, но относительно независимо от нее. В отличие от них, организационными процессами кто-то осуществляет или направляет. Процессы самоорганизации носят целенаправленный, спонтанный, естественный характер.

А. Пригожин одним из первых установил, что «системы, предоставленные сами себе, могут уменьшать энтропию вопреки всем ранее известным представлениям» [34]. Этот эффект был назван «порядком из хаоса». Наиболее явные проявления такого эффекта, сначала в естественных науках, а затем в экономических и социальных связаны с самоорганизующими тенденциями. Характерным условием самоорганизующего поведения является свойство автономности, означающее, что реакции системы определяются главным образом ее структурой, внутренними связями, а не внешними силами и сигналами.

Самоорганизация в полимерных системах — Алексей Хохлов

В отношении самоорганизации Г. Хакен писал: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную функциональную структуру. Под специфическим воздействием мы понимаем такое, которое навязывает системе структуру или функционирование» [51].

Механизм действия самоорганизующейся системы в благоприятных условиях как бы замыкает выход с входом, отрезая ее от внешней среды, смешивая причину и следствие. Н. Моисеев предполагает, что в эволюции самоорганизующихся систем отрицательные обратные связи сохраняют гомеостазис (состояние динамического равновесия), а положительные обратные связи способствуют поддержанию нужного уровня изменчивости и потреблению внешней энергии. Он называет эти две противоречивые тенденции важнейшими характеристиками мирового процесса самоорганизации. Постоянный компромисс между ними реализуется структурными изменениями, усилением неравновесия и выходом на новый диапазон гомеостазиса.

По А. Богданову «самоорганизация человечества есть борьба с его внутренней стихийностью, биологической и социальною; в ней орудия не менее необходимы для него, чем в борьбе со внешней природою — орудия организации» [7].

Первым орудием является слово. Посредством слова организуется всякое сознательное сотрудничество людей: призыв к работе, в виде просьбы или приказания объединяющий сотрудников; распределение между ними роли в труде; указание последовательности и связи их действий, ободрение к работе, концентрирующее их силы.

Самоорганизация. Причины и условия

Другое орудие, более сложное и тонкое, это — идея. Идея всегда является организационной схемой, выступает ли в виде технического правила, или научного знания, или художественной концепции, выражена ли словами, или иными знаками, или образами искусства. Идея техническая прямо и очевидно координирует трудовые усилия людей; научная — делает то же самое лишь более косвенно и в более широком масштабе, как орудие высшего порядка, чему яркая иллюстрация — научная техника нашей эпохи; идея художественная служит живым средством сплочения коллектива в единстве восприятия, чувства, настроения, — воспитывает единицу для ее жизни в обществе, подготовляя организационные элементы коллектива, вводя их в его внутренний строй.

Третье орудие — социальные нормы. Все они — обычай, право, мораль, приличия — устанавливают и оформляют отношения людей в коллективе, закрепляют их связи.

Самоорганизация может рассматриваться как процесс и как явление. Как процесс самоорганизация заключается в формировании, поддержании или ликвидации совокупности действий, ведущих к созданию устойчивых связей и отношений в системе на основе свободного выбора правил и процедур. Как явление самоорганизация представляет собой набор элементов, служащих для реализации программы или цели. В зависимости от объекта выделяют техническую, биологическую и социальную самоорганизацию [39, с. 81] (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Направления самоорганизации

Техническая самоорганизация как процесс представляет собой автоматическую смену программы действия при изменении свойств управляемого объекта, цели управления или параметров окружающей среды (например, система самонаведения ракет, самонастройка программных ресурсов современных вычислительных систем). Техническая самоорганизация как явление — это набор альтернативных интеллектуальных адаптивных систем, обеспечивающих заданную работоспособность вне зависимости о условий функционирования (например, набор дублирующих устройств средств связи, пожаротушения и др.) Такая самоорганизация происходит в случае выхода из строя какого-лидо устройства. Тогда на смену ему подключается другое дублирующее устройство или новая схема взаимодействия элементов.

Биологическая самоорганизация как процесс представляет собой действия, основанные на генетической программе сохранения вида, и призвана обеспечить соматическое (телесное) построение объекта. Как явление биологическая самоорганизация — это конкретные изменения в живой природе (мутации) для приспособления к конкретным условиям существования.

Социальная самоорганизация как процесс основана на деятельности по гармонизации общественных отношений, включающей действия по изменению приоритетов потребностей и интересов, ценностных установок, мотивов и целей человека и коллектива. Носителями социальной самоорганизации являются люди с повышенной социальной ответственностью.

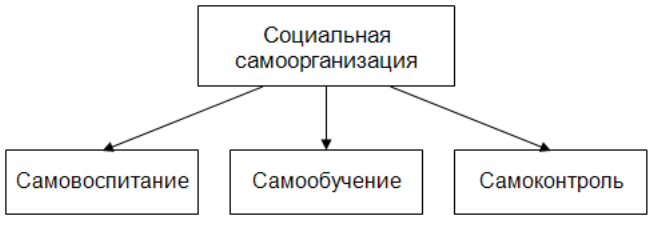

Социальная самоорганизация является чертой характера человека, наряду с отзывчивостью, чуткостью, скромностью, смелостью и др. Она может быть врожденной или приобретаемой за счет воспитания и учета моральных норм общества. Социальная самоорганизация реализуется через: самовоспитание, самообучение и самоконтроль (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Виды социальной самоорганизации

Примерами процессов самоорганизации в природе являются: самоопыление растений, рост кристаллов, автоколебательные процессы, турбулентное течение жидкости. В обществе примерами самоорганизации являются переход от одного классового строя к другому посредством революций, конфликтов между классами. Самоорганизующейся можно назвать и частную коммерческую фирму, которая в отличие от государственной, сама выбирает вид деятельности, цели, задачи, свою структуру.

На развитие процессов самоорганизации существенное влияние оказывают эволюционные преобразования, происходящие не только в живой и неживой природе, но и в обществе. Если в ходе биологической эволюции происходит наследование и передача чисто генетических свойств и факторов, то в процессе социальной эволюции передаются навыки, знания, правила поведения и другой социальный опыт, т.е. социально-культурные традиции. Вместе с тем и биологические, и социальные изменения обусловлены со стоянием окружающей среды и являются результатом приспособления к ней как живых организмов, так и социальных форм их существования.

Выделяют три типа процессов самоорганизации:

■процессы самозарождения системы (напр., развитие многоклеточных организмов из одноклеточных);

■процессы поддержания определенного уровня организации (напр., механизм гомеостаза (поддержание внутренней среды живого организма на постоянном уровне);

■процессы совершенствования и саморазвития системы (развитие человека, социальных организаций) [41, с. 50].

Если самоорганизация в природе исключает в принципе организацию и в этом смысле совпадает с организацией, то в обществе, где действуют люди, обладающие сознанием, самоорганизация дополняется внешней организацией, которая направляется сознанием и волей людей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Охарактеризуйте сущность процессного подхода как одного из общенаучных.

2. Приведите примеры организационных процессов в природе и обществе.

3. Дайте определение понятиям самоорганизуемые, организуемые и смешанные процессы.

4. Всегда ли деятельность людей носит организационный характер, а природы — дезорганизационный?

5. Сформулируйте понятие «самоорганизация».

6. Охарактеризуйте типы процессов самоорганизации.

7. Что является механизмом самоорганизации?

8. Что означает самоорганизация в обществе? Чем она отличается от организации?

9. Охарактеризуйте взаимосвязь и взаимодействие между рынком природы и рынком в экономике.

10. Приведите примеры организации производства, организации труда и организации управления.

11. Рассмотрите классификацию процессов по фазам жизненного цикла самостоятельно выбранной конкретной системы (технической, биологической или социальной). Охарактеризуйте их с точки зрения происходящих в системе изменений. Заполните таблицу.

Система: (например человек)

Процессы образования системы

Источник: studfile.net

Понятие, виды и элементы самоорганизации

Самоорганизация может рассматриваться как процесс и как явление. Как процесс самоорганизация заключается в формировании, поддержании или ликвидации совокупности действий, ведущих к созданию устойчивых производственных и межличностных отношений в коллективе на основе свободного выбора принятых правил и процедур. Как явление самоорганизация представляет собой набор элементов, служащих для реализации программы или цели.

Техническая самоорганизация как процесс представляет собой автоматическую смену программы действия при изменении свойств управляемого объекта, цели управления или параметров окружающей среды. как явление — это набор альтернативных интеллектуальных адаптивных систем, обеспечивающих заданную работоспособность вне зависимости от условий функционирования.

Биологическая самоорганизация как процесс представляет собой действия, основанные на генетической программе сохранения вида и призвана обеспечить соматическое (телесное) построение объекта. Как явление биологическая самоорганизация — это конкретные изменения в живой природе (мутации) для приспособления к конкретным условиям существования.

Социальная самоорганизация как процесс основана на деятельности по гармонизации общественных отношений, включающей действия по изменению приоритетов потребностей и интересов, ценностных установок, мотивов и целей человека и коллектива.

Самоорганизация реализуется в следующих видах: самовоспитание, самообучение и самоконтроль

— Самовоспитание — это преодоление вредных или создание новых позитивных качеств личности или организации за счет собственных сил и ресурсов.

— Самообучение — это самопроизвольное стремление человека или организации к совершенствованию или получению информации и знаний. Самообучение опирается на потребность человека в информации, знаниях и общении, а также на потребности общества в прибавочном продукте и саморазвитии.

— Самоконтроль — это оценка внутренних ощущений с результатами выполняемых или выполненных действий, она может относиться к человеку, коллективу или организации. Самоконтроль позволяет человеку, коллективу или организации неформально оценить свою деятельность, выявить свои возможности для улучшения деятельности, убедиться в соответствии или несоответствии работы своим силам и знаниям.

Личная самоорганизация реализуется в планировании организации рабочего дня, рабочей недели и т. д.; в организации личной гигиены, полноценного питания и отдыха; в контроле личных ощущений, реакций на происходящие события.

Коллективная самоорганизация типична для общественных отношений. Как явление социальная самоорганизация представляет конкретные поступки человека или группы людей, лозунги, петиции и др.

35. Основные схемы отношений индивидов при самоорганизации

Самоорганизация (далее везде подразумевается коллективная) и самоуправление имеют схемы отношений, аналогичные организационным отношениям в формальном управлении. Это типовые схемы отношений в виде линии, кольца, колеса, звезды и т.д., в которых основным элементом является не руководитель, а неформальный лидер (НЛ)

Схемы самоорганизации в группе людей: а – линия; б – кольцо; в – колесо; г – звезда

36. Процесс формирования организационной структуры

Этот процесс можно организовать по трем крупным стадиям:

Формирование общей структурной схемы во всех случаях имеет принципиальное значение, поскольку при этом определяются главные характеристики организации, а также направления, по которым должно быть осуществлено более детальное проектирование как организационной структуры, так и других важнейших аспектов системы (внутриорганизационного экономического механизма, способов переработки информации, кадрового обеспечения). К принципиальным характеристикам организационной структуры, которые определяются на этой стадии, можно отнести цели производственно-хозяйственной системы и проблемы, подлежащие решению; общую спецификацию функциональных и программно-целевых подсистем, обеспечивающих их достижение; число уровней в системе управления; степень централизации и децентрализации полномочий и ответственности на разных уровнях управления; основные формы взаимоотношений данной организации с внешней средой; требования к экономическому механизму, формам обработки информации, кадровому обеспечению организационной системы.

Основная особенность второй стадии процесса проектирования организационной структуры управления — разработки состава основных подразделений и связей между ними — заключается в том, что предусматривается реализация организационных решений не только в целом по крупным линейно-функциональным и программно-целевым блокам, но и по самостоятельным (базовым) подразделениям аппарата управления, распределение конкретных задач между ними и построение внутриорганизационных связей. Под базовыми подразделениями понимаются при этом самостоятельные структурные единицы (отделы, управления, бюро, сектора, лаборатории), на которые организационно разделяются линейно-функциональные и программно-целевые подсистемы. Базовые подразделения могут иметь свою внутреннюю структуру.

Третья стадия — регламентация организационной структуры — предусматривает разработку количественных характеристик аппарата управления и процедур управленческой деятельности. Она включает: определение состава внутренних элементов базовых подразделений (бюро, групп и должностей); определение проектной численности подразделении, трудоемкости основных видов работ и квалификационного состава исполнителей; распределение задач и работ между конкретными исполнителями; установление ответственности за их выполнение; разработку процедур выполнения управленческих работ в подразделениях (в том числе на основе автоматизированной обработки информации); разработку порядка взаимодействия подразделений при выполнении взаимосвязанных комплексов работ; расчеты затрат на управление и показателей эффективности аппарата управления в условиях проектируемой организационной структуры.

Источник: megaobuchalka.ru

Направления самоорганизации

Техническая самоорганизация как процесс представляет собой автоматическую смену программы действия при изменении свойств управляемого объекта, цели управления или параметров окружающей среды (например, система самонаведения ракет, самонастройка программных ресурсов современных вычислительных систем). Техническая самоорганизация как явление – это набор альтернативных интеллектуальных адаптивных систем, обеспечивающих заданную работоспособность, вне зависимости от условий функционирования (например, набор дублирующих устройств, средств связи, пожаротушения и т.д.). Такая самоорганизация происходит в случае выхода из строя какого-либо устройства. Тогда на смену ему подключается другое дублирующее устройство или новая схема взаимодействия элементов.

Биологическая самоорганизация как процесс представляет собой действия, основанные на генетической программе сохранения вида и призвана обеспечить соматическое (телесное) построение объекта. Как явление биологическая самоорганизация – это конкретные изменения в живой природе (мутации) для приспособления к конкретным условиям существования. Например, в зонах сильного радиоактивного заражения наблюдались изменения внешнего вида некоторых деревьев и животных. Биологи не связывают это с болезнями растений и животных, а предполагают, что это приспособление к новым условиям.

Социальная самоорганизация как процесс основана на деятельности по гармонизации общественных отношений, включающей действия по изменению приоритетов потребностей и интересов, ценностных установок, мотивов и целей человека и коллектива. Носителями социальной самоорганизации являются люди с повышенной социальной ответственностью за поступки своих родных, знакомых и незнакомых людей.

Социальная ответственность является чертой характера человека, наряду с отзывчивостью, чуткостью, скромностью, смелостью, щедростью и т.д. Она может быть врожденной или приобретаемой за счет воспитания и учета моральных норм общества. Таким образом, самоорганизация реализуется в следующих видах: самовоспитание, самообучение и самоконтроль (рис. 4.7).

Виды самоорганизации

Самовоспитание – это преодоление вредных или создание новых позитивных качеств личности или организации за счет собственных сил и ресурсов. Оно реализуется в действиях по формированию активной деловой политики, самоутверждению своей продукции и себя как личности, внедрению прогрессивных технологий. Самовоспитание предусматривает самовнушение, самодисциплину, лояльность, самоодобрение, самостимулирование, преодоление отрицательных эмоций.

Самообучение – это самопроизвольное стремление человека или организации к совершенствованию или получению информации и знаний. Самообучение опирается на потребность человека в информации, знаниях и общении, а также на потребности общества в прибавочном продукте и саморазвитии. Самообучение осуществляется за счет затрат собственного свободного времени и финансовых ресурсов. Оно может проводиться в различных формах общественного обучения (высшее, среднее и профессиональное образование) на базе государственных и частных образовательных учреждений, а также самостоятельно. Самообучение также является следствием практики человека, его жизненного опыта, опыта окружающих его людей и организаций.

Самоконтроль – это оценка внутренних ощущений с результатами выполняемых или выполненных действий, она может относиться к человеку, коллективу или организации. Внутренние ощущения при самоконтроле обычно базируются на моральных ценностях, принятых нормах или традициях, собственных представлениях.

Самоконтроль позволяет человеку, коллективу или организации неформально оценить свою деятельность, выявить свои возможности для улучшения деятельности, убедиться в соответствии или несоответствии работы своим силам и знаниям. Для проведения самоконтроля применяются самоанализ, самоотчет, самооценка, самоисповедь, тестирование самого себя, доверительная беседа, внутренний голос. Результаты самоконтроля могут либо полностью совпадать с результатами формального технологического контроля, либо быть завышенными или заниженными. Самоконтроль дает внутреннюю уверенность в правильности или неправильности результатов официального контроля.

Самоорганизация может быть личной и коллективной.

Личная самоорганизация реализуется:

- в планировании организации рабочего дня, рабочей недели и т.д.;

- в организации личной гигиены, полноценного питания и отдыха;

- в контроле личных ощущений, реакций на происходящие события.

Коллективная самоорганизация типична для общественных отношений. Как явление социальная самоорганизация представляет конкретные поступки человека или группы людей, лозунги, петиции и др. Например, организация кассы взаимопомощи, в которую люди добровольно вносят небольшие суммы денег для материальной поддержки своих же коллег в экстремальных случаях.

Социальная самоорганизация – неизбежный процесс как в формальных, так и в неформальных организациях. Она характерна и для одного человека (организация самого себя). Социальная самоорганизация прежде всего должна быть оценена ее инициатором – человеком или коллективом. Эффективность самоорганизации имеет различные виды проявления: организационная, экономическая, социальная, технологическая, психологическая, политическая, этическая, экологическая, правовая и т.п. Количественно можно оценить только экономическую, а остальные, не менее важные, – качественно по степени удовлетворения затрагиваемых потребностей и интересов инициатора этой самоорганизации. Известна общая формула оценки эффективности:

Результатами социальной самоорганизации могут быть повышение авторитета, улучшение здоровья, приобретение неформальных источников информации, лучшая организация труда, повышение уровня заработной платы и т.д.

Организационная эффективность связана с реализацией потребностей человека в организации жизни и безопасности, управлении, стабильности и порядке.

Социальная эффективность реализует потребности человека в информации, знаниях, творческом труде, самовыражении, общении и отдыхе.

Технологическая эффективность связана с достижением лучших результатов в технике безопасности, производительности труда.

Психологическая эффективность реализует потребности человека в любви, семье, общении и свободном времени.

Правовая эффективность реализует потребности человека в безопасности, порядке и стабильности.

Экологическая эффективность реализует потребности человека в безопасности, здоровье, в организации устойчивого развития жизни, физиологические.

Этическая эффективность реализует потребности и интересы человека в стабильности, соблюдении нравственных норм поведения окружающими людьми.

Политическая эффективность реализует потребности человека в вере, патриотизме, самопроявлении и самовыражении, управлении.

Эффективность социальной самоорганизации зависит от набора личностных качеств человека. К качествам, стимулирующим эффективность, относятся: инициативность, мужественность, настойчивость, решительность, самоанализ, саморегуляция, самообладание, сдержанность, самодисциплина, терпение, умение предвидеть, самостоятельность, энергичность. К качествам, тормозящим эффективность проявления социальной самоорганизации, относятся: застенчивость, забывчивость, пассивность, отсутствие позитивной жизненной цели, низкий уровень образования и воспитания.

Самоорганизация (далее везде подразумевается коллективная) и самоуправление имеют схемы отношений, аналогичные организационным отношениям в формальном управлении. Это типовые схемы отношений в виде линии, кольца, колеса, звезды и т.д., в которых основным элементом является не руководитель, а неформальный лидер (НЛ) (рис. 2)

Рис. 2. Схемы самоорганизации в группе людей: а – линия; б – кольцо; в – колесо; г – звезда

Для внешних коммуникаций могут быть использованы матричная и редко применяемая иерархическая схема, а также сочетания всех приведенных схем.

Источник: megalektsii.ru