СОЗДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ( РМИС ) Заместитель директора по ИТ ГУЗ « РМИАЦ » МАХАЧКЕЕВ Ж. А. — презентация

Презентация на тему: » СОЗДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ( РМИС ) Заместитель директора по ИТ ГУЗ « РМИАЦ » МАХАЧКЕЕВ Ж. А.» — Транскрипт:

1 СОЗДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ( РМИС ) Заместитель директора по ИТ ГУЗ « РМИАЦ » МАХАЧКЕЕВ Ж. А.

2 Понятие ЭМК Электронная медицинская карта ( ЭМК ) это универсальный « инструмент » накопления, хранения и анализа всех сведений об обращении пациента за медицинской помощью и « истории » взаимоотношений между пациентом и медицинским учреждением.

3 Принципы создания РМИС однократный ввод и многократное использование первичной информации использование электронных документов, юридическая значимость которых подтверждена электронной цифровой подписью Обеспечение информационной безопасности обеспечение интеграции с введенными в промышленную эксплуатацию компонентами « Электронного Правительства » соблюдение единства электронной медицинской карты вне зависимости от источников финансового обеспечения оказанной медицинской помощи

1 часть Карточка пациента

5 Подсистема : обслуживание пациентов Предварительная запись на прием Печать талона амбулаторного посещения и маршрутного листа пациента Получение информации о графике работы ЛПУ автоматизированная регистрация оказанных услуг с помощью штрих кодов ; обеспечение обратной связи между ЛПУ и пациентом ; отображение прайс — листа на платные услуги.

6 Подсистема : передачи и архивации медицинских изображений регистрация исследования ; доступ к данным пациента непосредственно с консоли диагностического аппарата ; передача изображения с аппарата диагностики в PACS- систему ; автоматический поиск пациента по реквизитам исследования ; поиск пациента по документам, удостоверяющим личность, и другим реквизитам ; просмотр и обработка диагностических изображений пациента ; доступ администратора к истории просмотров изображений ; запись результатов исследований на оптический носитель ; консультации с центром компетенции.

7 Подсистема поддержки и принятия управленческих решений моделирование ситуаций ; подбор оптимальных показателей использования ресурсов ; мониторинг ситуаций в наглядном и понятном для управленца виде ; конфигурирование индикаторов, которые автоматически информируют пользователей при выходе ключевых значений за дозволенные пределы ; построение интерактивных и картографических отчетов ; выполнение отчетов по расписанию.

8 Подсистема маршрутизации пациентов планирование и контроль движения пациентов ; формирование электронного листа ожидания ; формирование электронного направления на госпитализацию ; планирование операций ; регистрация результатов исследований.

9 Подсистема интеграции с внешними системами интеграция с локальными информационными системами ; интеграция с региональными информационными системами ; интеграция с федеральными информационными системами ( в том числе с федеральным фрагментом ЕГИСЗ ).

Медицинские Информационные Системы — МИС

10 Инфраструктура РМИС Центр обработки данных ЛПУ 1 ЛПУ N АРМ 1 АРМ 2 АРМ N ЛПУ 2 ИНТЕРНЕТ ЛВС Защищенные каналы связи

11 Основные этапы создания РМИС в 2011 году Оснащение медицинских учреждений Развертывание аппаратной инфраструктуры Республиканского ЦОД Организация защищенного подключения медицинских учреждений Разработка основных документов, обеспечивающих создание и возможность функционирования РМИС Оснащение медицинских учреждений оборудованием для возможности работы с УЭК и инфоматами Реализация начального этапа проекта внедрения РМИС

12 Основные этапы создания РМИС в 2012 году Оснащение медицинских учреждений (1 ЛПУ ); Развертывание аппаратной инфраструктуры Республиканского ЦОД ; Проведение курсов обучения медицинских работников базовым знаниям пользования средствами ИКТ ; Оснащение медицинских учреждений оборудованием для возможности работы с УЭК и инфоматами ; Реализация проекта внедрения РМИС ; Осуществление интеграции компонентов РМИС с федеральным фрагментом ЕГИСЗ ; Реализация проекта защиты.

13 Обучение основам ИКТ Для успешного внедрения информационной системы необходимо наличие определенного уровня подготовки у пользователей. В Программе предусмотрено проведение обучающих курсов для 1400 сотрудников медицинских учреждений. Предполагается получение базовых знаний использования компьютерной техники : работа в операционной системе, офисных приложениях, сети интернет.

14 Процесс внедрения ИС Организационные мероприятия Оснащение рабочих мест, организация каналов связи, создание рабочей группы Проектные работы Разработка административных регламентов по работе с ИС, плана — графика работ по внедрению ИС Внедрение ИС Настройка серверного оборудования Инсталляция и настройка компонентов ИС Обучение пользователей работе в ИС Проведение тестовых испытаний Опытная эксплуатация Передача документации на ИС Опытная эксплуатация

15 Взаимодействие с существующими ИС Существующие МИС и различные регистры : Определение целесообразности перехода на работу в РМИС Интеграция за счет средств учреждения ТФОМС : На начальном этапе – формирование реестров оказанных услуг в формате Релакса В дальнейшем – взаимодействие с ТФОМС с созданием рабочего места в РМИС для ТФОМС

16 Финансовое обеспечение На реализацию мероприятий по внедрению ИС предусмотрено финансирование за счет средств ФФМОС в размере ,7 тыс. руб. в том числе в 2011 году – 2 509,7 тыс. руб. В 2012 году – ,0 тыс. руб. На организацию обучающих курсов по основам использования ИКТ для сотрудников медицинских учреждений — за счет средств ФФОМС в размере 5 620,0 тыс. руб. в 2012 году.

17 Организация закупок Внедрение компоненты « Электронная регистратура » в двух пилотных учреждениях ( РКБ, ДРКБ ). Организация централизованных процедур по размещению заказов на создание РМИС с учетом успешного внедрения в пилотных учреждениях. Заключение государственного контракта на создание РМИС в РБ в гг. В 2011 году планируется внедрение системы « Электронная регистратура » в 10 ЛПУ – ( РКБ, ДРКБ, БРОД, РПЦ, РСП, ГП 3, ГБ 4, ГБ 5, ГП 6, ГДСП ), а также система передачи и архивации медицинских изображений в 7 ЛПУ – РКБ, ДРКБ, БРОД, РПЦ, БСМП, ГРД 2, ДГКБ. В 2012 году — внедрение остальных систем.

18 Спасибо за внимание

Источник: www.myshared.ru

Региональная медицинская информационная система

Компанией «Ай-Новус» была ощуствлена разработка следующих компонентов РМИС:

- Регистратура

- Поликлиника

- Стационар

- Аптека

- Счета-реестры

- ЭМК

- Центральный Архив Медицинских Изображений и др.

В рамках работ была осуществлена интеграция с Федеральным Сегментом Единой Государственной Информационной Системы в сфере Здравоохранения Минздрава РФ (далее — ФС ЕГИСЗ) (Интегрированная Электронная Медицинская Карта, Федеральная Электронная Регистратура).

Регионы, использующие РМИС, входят в ТОП 10 по выполнению требований “Дорожной карты” по интеграции с ФС ЕГИСЗ (передача СЭМД в ИЭМК, записи на прием через ФЭР).

Источник: i-novus.ru

Шина vs РМИС

«У нас задача создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Никто не виноват, что в 2010 году это было запущено как лоскутное одеяло. Но сейчас есть единые требования к этим медицинским системам. И нам нужно не через «шины» сомнительные соединять эти системы, а проведя анализ… выбрать максимум две, на основе которых дальше развивать информатизацию»* Скворцова В.И.

В целях выполнения майского указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части, касающейся обеспечения здоровья граждан, разработан национальный проект «Здравоохранение», который носит комплексный характер и включает в себя восемь федеральных проектов, охватывающих практически все сферы здравоохранения – от развития первичной медико-санитарной помощи (именно на этом этапе часто определяется, какая помощь нужна пациенту в дальнейшем) до развития профильного образования и экспорта медицинских услуг. Один из восьми федеральных проектов посвящен цифровой медицине, и он выделяется Минздравом как системообразующий, поскольку к 2022 г. в каждом из 85 регионов должна быть создана полноценная региональная медицинская информационная система (РМИС), соответствующая жестким единым критериям, с подключением всех медицинских организаций. Это означает, что к указанному сроку во всех медорганизациях каждого субъекта РФ необходимо внедрить информационные медицинские системы (МИС МО), соответствующие требованиям Минздрава, на региональном уровне создать единые, централизованные серверы, цифровой архив медизображений, цифровой архив лабораторных исследований, централизованные региональные системы диспетчеризации санитарного транспорта, в том числе и санитарной авиации, – то есть те системы, которые позволяют обеспечивать преемственность оказания медицинской помощи, мониторировать ее качество, обеспечивать маршрутизацию пациентов, прозрачность процесса, собирать консолидированную аналитику и так далее.

В текущем году Минздрав разработал проект приказа об утверждении требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС МО и информационным системам фармацевтических организаций, принятие которого планируется в декабре 2018 г. После подписания приказа утвержденные требования будут регламентировать функциональные возможности информационных систем в субъектах – регионах, которые должны будут выполнять все разработчики, но пока региональные органы управления здравоохранением (ОУЗ) при решении вопросов, связанных с информатизацией регионального уровня и уровня медорганизаций, ориентируются на методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей РМИС, утвержденные министром здравоохранения РФ 23 июня 2016 г., и методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей МИС МО, утвержденные 1 февраля 2016 г.

Но не стоит забывать, что активная информатизация здравоохранения в регионах началась задолго до принятия Минздравом методических рекомендаций, и начиная с 2010 г. каждый регион, а во многих случаях даже отдельная медорганизация, сами решали, по какому пути идти в выборе информационных систем и их архитектурных и функциональных возможностей. Это привело к тому, что к настоящему моменту ситуация с информатизацией от региона к региону может отличаться очень существенно: где-то ОУЗ смогли взять управление в свои руки и внедрить единую информационную систему на весь регион, а где-то все было отдано на откуп медучреждениям, и регион получил в итоге «зоопарк» никак не связанных между собой МИС МО.

Сейчас перед новым большим этапом развития цифрового здравоохранения, рассчитанным на 2019–2024 гг., для многих регионов становится актуальным вопрос, что делать с тем наследием, которое им досталось от первой волны информатизации, по какому пути идти далее: «склеивать» результаты лоскутной информатизации посредством так называемой интеграционной шины или заменить несколько локальных решений уровня МИС МО на РМИС, что фактически означает внедрение функциональности с нуля.

Попробуем разобраться с практической точки зрения, учитывая российскую реальность и специфику регионов, какой подход будет предпочтительным при реализации целей федерального проекта построения единого цифрового контура.

Организационное взаимодействие

В проектном управлении есть выражение: «Если вы попробуете автоматизировать хаос, то в итоге все, что вы получите, это автоматизированный хаос». В регионах, где инициатива по развитию информационных систем с самого начала была выпущена из рук ОУЗ, исполнители в медорганизациях как понимали информатизацию здравоохранения, так ее и сделали и, сами того не желая, породили хаос. Сейчас, чтобы исполнять требования Минздрава, ОУЗ необходимо на региональном уровне каким-то образом собирать и консолидировать информацию из различных МИС уровня медицинской организации. Самое простое решение, которое в такой ситуации приходит в голову, – это внедрение интеграционной шины в качестве ГИС уровня региона и подключение к ней МИС МО разных компаний-разработчиков, работающих в субъекте РФ. И вот здесь кроется ключевая сложность на первый взгляд простого решения – необходимо организовать всех участников этого интеграционного процесса и постоянно отслеживать выполнение задач, стоящих перед каждым из них.

При грамотном проектном управлении, достаточных ресурсах, как финансовых, так и временных, при наличии административного ресурса, позволяющего заставить вендоров, которые не имеют контрактных отношений с ОУЗ и отчитываются только перед медорганизацией, выполнять единые требования, – можно выстроить нормальное организационное взаимодействие для решения этой сложной задачи. Но в текущих реалиях, когда медицинские учреждения не могут изыскать дополнительное финансирование из средств ОМС для того, чтобы профинансировать разработку интеграционных профилей и дальнейшую поддержку интеграции, когда в ОУЗ нет опытных руководителей проектов, когда все делается в условиях жестких временных ограничений, такая задача становится непосильной для региона, и мечты о том, что шина решит все проблемы, разбивается вдребезги. Особенно плохо дела начинают идти в случае появления проблем в работе интегрированной системы: каждый участник будет стараться снять с себя ответственность за инцидент или аварию, решение проблем будет затягиваться т.к. необходимо по всей цепочке выяснить, на чьей стороне возникла проблема и по чьей вине. Да и не каждая МИС уровня медицинской организации в силу своих технических особенностей может быть доработана функционально до необходимых требований либо такая доработка может быть финансово нецелесообразной.

Прямо противоположный подход – централизованное решение, которое внедряется единственным разработчиком во все подведомственные медорганизации региона. Такой подход сокращает количество участников процесса до двух – заказчик и исполнитель, что, в свою очередь, существенно сокращает объем работ как в технической, так и в организационной составляющей и делает его максимально эффективным.

Финансовая сторона

Вопрос денег – это основное, что в первую очередь интересует любого клиента. Давайте посчитаем, из чего складывается стоимость владения информационными системами с множественным количеством участников: медучреждения из средств, выделяемых фондом ОМС, вынуждены оплачивать поддержку непосредственно самой МИС, которую они используют, серверное и инфраструктурное оборудование, на котором МИС размещается, системное программное обеспечение, обеспечивающее ее работоспособность, самостоятельно проводить мероприятия по обеспечению информационной безопасности, нести расходы на персонал достаточной квалификации, который сможет поддерживать МИС и оборудование, учитывать необходимость своевременной модернизации серверного оборудования и расширения дисковых хранилищ и т.п.

В дополнение к этому ОУЗ еще оплачивает техническое сопровождение интеграционной шины. И это только основные расходы, которые лежат на поверхности. Не стоит забывать, что требования Минздрава, ФОМС, ФСС постоянно меняются, и необходимо производить доработки для выполнения этих требований и поддержания интеграционных профилей в актуальном и работоспособном состоянии. А это означает, что в результате одного изменения со стороны Федерации за одно и то же требование необходимо будет заплатить разработчику шины и каждому разработчику МИС, которые работают в МО региона. К примеру, приняли закон об электронных листках нетрудоспособности, будьте добры заплатите за эту доработку каждому разработчику, а еще надо учитывать, что МИС построены на разных технологиях и стоимость одной и той же доработки у разных вендоров может существенно отличаться.

Централизованная же архитектура предполагает куда более прозрачную экономику для заказчика. Сама система устанавливается в центре обработки данных (ЦОД), что не требует размещения и содержания серверной инфраструктуры в каждой отдельной медорганизации, исключает расходы на серверы, лицензии на системное ПО, инженерное оборудование, персонал, обеспечение мероприятий по информационной безопасности и т.п. В масштабах региона это дает существенную экономию. А если продолжать разговор о доработках под требования федеральных или региональных структур, то нововведение необходимо реализовать один раз в одном месте, что, конечно, обходится намного дешевле и лучше поддается планированию и управлению.

Сроки внедрения функционала

Процесс доработки и ввода в эксплуатацию нового или модернизированного функционала в случае с интеграционным подходом очень трудоемок с точки зрения как финансовых, так и временных ресурсов. Ресурсы по разработке у разных разработчиков разные, и вывод нового функционала во всем регионе будет зависеть от самого медленного участника интеграционного процесса, зачастую некоторые МИС вообще не могут быть доработаны в связи с архитектурными особенностями системы или отсутствием действующих договорных обязательств с разработчиком у медорганизации.

Даже после того, как в региональной шине будут реализованы необходимые интеграционные сервисы для нового функционала или передачи информации в федеральный сегмент ЕГИСЗ, потребуется продолжительное время на отладку и взаимодействие с ней всех МИС уровня МО, пока вся система не будет показывать стабильность в работе. В итоге ввод нового функционала может сильно затянуться. Да и сам по себе такой подход, как показала практика, тяжело поддается планированию с уровня ОУЗ. При всем желании региональный заказчик не сумеет сформировать на своей базе центр компетенций и самостоятельно дорабатывать множество информационных систем под свои нужды, поэтому вынужден рассчитывать только на разработчиков региональной шины и МИС МО.

В централизованной региональной МИС новый или модернизированный функционал накатывается с очередным обновлением на уровне ядра и становится доступен всем медорганизациям региона. Планирование ввода нового функционала прозрачно для ответственных со стороны ОУЗ и медицинских организаций. В случае наличия необходимых ресурсов заказчик может получить у разработчика права на доработку системы, сформировать на своей базе центр компетенций и самостоятельно поддерживать и дорабатывать систему под свои нужды, что может еще больше ускорить вывод новых сервисов в регионе.

Безопасность персональных данных

Интеграционный подход фактически представляет собой решето, через которое в любом месте могут утекать персональные данные из баз данных МИС МО. Как правило, локальные серверные в медучреждениях не соответствуют минимальным требованиям безопасности, часто в локальной сети медицинского учреждения не выполняются элементарные нормы антивирусной защиты, что приводит к заражению компьютеров и серверов с информацией о пациентах и дальнейшей утечке персональных данных.

Региональные ЦОД, в которых разворачиваются централизованные решения, напротив, защищены сертифицированными средствами защиты информации и в обязательном порядке проходят аттестацию по требованиям безопасности информации, что гарантирует сохранность персональных данных пациентов. Системно решаются вопросы доступа к оборудованию посторонних лиц, реализовано резервирование данных, а также обеспечена непрерывность работы в случае инцидентов с потерей электроэнергии.

Работа с данными

Информационное поле сегодня буквально переполнено информацией о потенциале систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР), о том, как они могут изменить медицину в будущем, как будут помогать в персонифицированном лечении пациентов. Но все эти системы немыслимы без использования потенциала больших данных (BigData), которые лежат в основе любой интеллектуальной системы. Централизованные РМИС по умолчанию архитектурно готовы к внедрению подобных систем. Все необходимые данные хранятся в одном месте, в едином формате и могут передаваться и быть использованы для обучения СППВР в общепринятых форматах обмена данными. Информация может быть передана в любом современном формате и с любым набором полей, который может потребоваться для решения той или иной задачи, на основании этих данных в реальном времени также может строиться аналитика и оперативная и управленческая отчетность.

Работая через шину, практически нереально добиться подобной скорости и вариативности, т.к. данные могут собираться только по заранее описанной структуре, а если потребуется получить какую-то новую информацию, то придется переделывать интеграционные профили и настройки на стороне всех МИС МО. Также постоянно будет стоять вопрос об актуальности данных на текущий момент времени, а следовательно, и вопрос о достоверности консолидированной аналитики.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется вернуться к цитате В.И. Скворцовой в начале статьи и отметить важность выбора правильного пути на этой развилке, который и заложит основу для продолжения реализации федерального проекта «цифровой контур» и не даст ему захлебнуться в попытках бесконечного сшивания лоскутного одеяла белыми нитками. Не надо придумывать свой уникальный путь, достаточно посмотреть на передовые страны, которые уже давно приняли все преимущества облачных централизованных решений и развиваются именно в этой парадигме, безжалостно отбрасывая то, что давно устарело.

Источник: medvestnik.ru

Хитрости РМИС в Ульяновской области

Продолжаем разбираться, почему информационные технологии идут вперед, а качество медицинских услуг в государственных учреждениях — назад.

С начала 2016 года в Ульяновской области была введена Региональная медицинская информационная система (далее — РМИС), благодаря которой тысячи жителей региона лишились возможности получить рецепты на льготные лекарства.

Минздрав, исходя из потребностей государственных учреждений здравоохранения, выделяет определенное количество денежных средств для закупки и обеспечения лекарствами льготных категорий граждан. Эти средства распределяются, исходя из количества ГУЗов и их пациентов на 12 месяцев календарного года, то есть формируются ежемесячные лимиты лекарственных препаратов, которые могут быть получены. Это в теории.

На практике внедрение РМИС на первоначальном этапе фактически заблокировало возможность получения лекарств, так как врачи просто не могли выписать рецепт. М инистр здравоохранения Павел Дегтярь пояснял, что «система еще не до конца отлажена и может сбоить, однако эти недостатки вскоре будут устранены разработчиками».

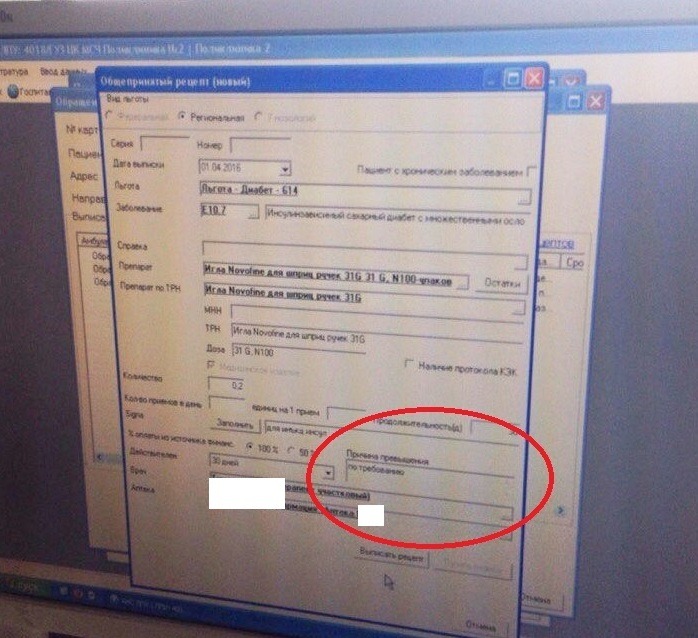

Как выяснилось, недостатки РМИС устранили очень просто: в интерфейс системы ввели дополнительное окно, в котором врач, если он хочет выписать рецепт, должен указать причину превышения лимита на лекарственный препарат. Например, рецепт будет распечатан при помощи РМИС, если врач поставит отметку о случае тяжелого течения заболевания. Как нам пояснил один из врачей, к таким мерам руководство ГУЗов посоветовало не прибегать, так как поблажки в программе введены на крайний, экстренный случай.

Итог двухмесячной работы РМИС – в штатном режиме рецепт по-прежнему получить нельзя. Пациенты, как и раньше, остаются без рецептов и без лекарств. Кроме того, выписывая рецепт на лекарство, лимит которого в настоящем месяце исчерпан, врачу приходится влезать в лимит следующего месяца, в результате чего еще больше увеличивается нехватка препаратов.

На фото — экран с запущенной РМИС. В выделенном фрагменте — меню, где врач должен указать причину превышения лимита.

РМИС в теории исходила из потребностей пациентов и, соответственно, медицинских учреждений, а не из факта наличия лекарственных препаратов в аптеках. На практике всё наоборот: если лекарство есть, значит пациента надо лечить, а если лекарства нет, то пациент, видимо, здоров. Врач, который хочет добросовестно исполнить свой долг, вынужден фальсифицировать информацию о течении болезни пациента в медицинской карте, указав экстренную необходимость выписывания рецепта.

То есть меняя местами причину и следствие, ставя в зависимость процесс лечения от наличия лекарств в аптеке, выстраивается искусственный дефицит. В этом помогает казалось бы положительная идея применения современных информационных технологий.

Справка. РМИС объединяет в единую сеть медицинские организации Ульяновской области в пределах города, районов области. Благодаря этому осуществляется информационное взаимодействие между медицинскими организациями в пределах всей области, что значительно упрощает процесс оказания медицинской помощи населению. Основные функции РМИС: запись на приём к врачу в электронном виде, формирование электронной медицинской карты больного, персонифицированный учёт оказания медицинских услуг, формирование отчётности. Также в рамках внедрения РМИС в Ульяновской области функционирует система персонифицированного учёта медикаментов, ведется автоматизированный учет, отслеживается движение медикаментов и обеспечивается в случае необходимости их перераспределение.

Источник: simbirsk.city