предоставлением крестьянским общинам земельных наделов за выкуп. Самарин, Кошелев и Черкасский были среди деятелей подготовки и проведения крестьянской реформы 1861. Славянофилы придавали большое значение общественному мнению, под которым понимали мнение просвещённых либерально-буржуазных, имущих слоев, отстаивали идею созыва Земского собора (Думы) из выборных представителей всех общественных слоев, но возражали против конституции и какого-либо формального ограничения самодержавия. Славянофилы добивались устранения цензурного гнёта, установления гласного суда с участием в нём выборных представителей населения; отмены телесных наказаний и смертной казни [9; с. 94].

Самобытность России славянофилы видели в отсутствии, как им

казалось, в ее истории классовой борьбы, в русской поземельной общине и артели, в православии, которое славянофилы представляли себе как единственное истинное христианство. Те же особенности самобытного развития славянофилы усматривали и у зарубежных славян, особенно южных, симпатии к которым были одной из причин названия самого направления данного им западниками. Для мировоззрения славянофилам характерны: отрицательное отношение к революции, монархизм и религиозно-философские концепции. Большинство славянофилов по происхождению и социальному положению были средними помещиками из старых служилых родов, частично выходцами из купеческой и разночинной сферы.

Крестьянская реформа 1861 года. Видеоурок по истории России 8 класс

В 40-50-е годы по важнейшему вопросу пути исторического развития

России славянофилы выступали, в противовес западникам, против усвоения Россией форм и приемов западноевропейской политической жизни и порядков. В борьбе славянофильства против европеизации проявлялся их консерватизм. В то же время, представляя интересы значительной части дворян–землевладельцев, испытывавшей растущее воздействие развивавшихся капиталистических отношений, они считали необходимым развитие торговли и промышленности, акционерного дела и банковского дела, строительство железных дорог и применение машин в сельском хозяйстве [12; с. 125].

Касаясь проблем российского общества и власти, славянофилы

уделили большое внимание роли крестьянской общины. Теория общины как основного начала русской народной жизни была сформулирована в конце 30-х гг. Хомяковым и И. Киреевским, а затем развернута К. Аксаковым, Беляев и Самариным в полемике с западниками. Славянофилы рассматривали общину как самобытную общественную организацию крестьянства, которая возникла исторически одновременно с западноевропейской общиной, но традиционность крестьянского быта в соединении с православным учением превратили общину в «нравственный союз», «братство», «торжество духа человеческого». Они отвергали высказывания своих оппонентов о том, что современная община создана государством, ссылаясь на факт ее существования и на помещичьих землях.

Славянофилы-практики (А.И Кошелев, Ю.Ф.Самарин, В.А.Черкасский) в губернских комитетах и Редакционных комиссиях вырабатывали основные положения Манифеста 19 февраля 1861г. Они ставили перед собой задачу – не допустить освобождения крестьян без земельных наделов: это привело бы к появлению пролетариата. Но их усилия только отчасти увенчались успехом – удалось достигнуть лишь непоследовательного компромисса между интересами помещиков и крестьян. Поэтому И.С.Аксаков назвал Манифест 19 февраля 1861 года детищем российского бюрократизма. Славянофилы-практики, не соглашаясь с ним, продолжали работать в различных правительственных учреждениях.

9.3. Крестьянский вопрос

Особенно ярко проявили себя славянофилы в губернских комитетах. Ю.О.Самарин писал в 1858 г. перед открытием Самарского комитета Кошелеву и Черкасскому: «Я вошел в переписку с Шеншиным (по Петербургу), с Урусовым (по Москве), с Карамзиным (по Нижнему) и напишу Трубникову в Казань.

Не скрою, — мое самолюбие радуется при мысли, что мало, очень малое стадо, заявившее себя под знамением «Русской Беседы» и «Сельского Благоустройства», выставило трех кандидатов от правительства. Подозрительные люди пригодились»… Кошелев, назначенный правительством в непременные члены в Рязанский комитет, кн. Черкасский – в Тульский и Ю.Ф.Самарин – в Самарский решили объединять свою деятельность и вводить в нее других сторонников реформы через выработанную ими систему окружных посланий, которые состояли в том, что начавший писать обращался с письмом к двум остальным своим корреспондентам за раз и направлял его к ближайшему; этот со своими замечаниями пересылал письмо к третьему и т.д. Переписка эта, помещенная в «Материалах для биографии кн. В.А.Черкасского», представляет красочный материал для характеристики комитетской деятельности дворянства.

Ю.Ф.Самарин так сам пишет о своей роли в комитете: «В жизнь мою не работал я так усиленно, как с 1 января. Прочие члены комитета без боя, даже без сопротивления – зато и спасибо — не сказавши, уступили мне всю работу, так что теперь комитет сосредоточился в моем лице.

Из остальных – некоторые идут за мною вслед, другие перечат и интригуют на каждом шагу, но дела на руки не берут, ропщут на мой деспотизм и всякий раз обращаются ко мне для составления проектов, представлений, сводов статистических сведений. Удалось… спустить барщину с трех дней на два, а женскую зимнюю – на один день; удержать теперешний надел земли; усилить личный состав тягла и т.д. Вообще, если не весь комитет, то, по крайней мере, меньшинство, к которому я принадлежу, дошло до крайнего предела тех уступок, которые может сделать дворянство, не подвергая себя конечному разорению, а государство – социальному банкротству»…Защитниками этих проектов меньшинства в редакционной комиссии были кн. Черкасский и Самарин [8; с. 46].

Никто из славянофилов не был так активен в политическом плане как А.И. Кошелев. Идею народности Кошелев прямо связывал с освобождением крестьянства, созданием законосовещательной земской думы и широким единением сословий на антибюрократической основе. Соборность для него — совместная (всех сословий) ответственность за судьбу России перед будущим, но ни в коем случае не безличностное нивелирующее начало.

Главным делом жизни стало для Кошелева участие в подготовке и проведении крестьянской реформы. Он вошел в историю, прежде всего как автор самого радикального дворянского проекта освобождения крестьян. Проект Кошелева против крепостного права дает не только яркую характеристику позиции крепостников и колебаний правительства, но попутно сообщает много ценных данных по экономическому состоянию помещичьего хозяйства при крепостном строе. Затем проект устанавливает ряд причин, требующих немедленного уничтожения крепостного права во имя государственного спокойствия и в интересах помещиков и крестьян. Исчезающая и разрушительная критика всех неудовлетворительных способов разрешения крестьянского вопроса с логической очевидностью привела Кошелева к следующим предложениям им основания реформы: «Крестьяне должны быть освобождены: 1) с землею и притом с таким количеством оной, чтобы они могли существовать безнуждено; 2) вполне и безусловно; 3) прямо и окончательно, без переходов от меньшей к большей свободе; 4) единовременно везде (разница с Хомяковым); 5) мирскими обществами, а не лично и семейно; 6) с вознаграждением помещиков за земли, имеющие поступать в мирскую собственность, или за оброк, коего они лишаются; 7) путем добровольных соглашений между помещиками и крестьянами, при побуждении со стороны правительства, под его надзором и под угрозой произвести освобождение правительственным порядком» [7; с. 191-192].

Противники немедленного уничтожения крепостного состояния были

против проекта Кошелева, аргументируя на его доводы отмены крепостного права:

Во-первых, что крепостные люди еще так необразованны, что опасно,

просто невозможно теперь даровать им свободу. Во-вторых, что они беспечны, ленивы и преданы нищенству и что без побуждения труду со стороны помещиков они еще более впадут в бедность и разврат.

В-третьих, что при уничтожении крепостного состояния последует расстройство в государственном хозяйстве, ибо люди, получив свободу, не захотят работать; что не только помещичьи поля останутся без обработки, но что даже фабрики и заводы остановятся за недостатком рабочих. В-четвертых, что наши земские и городские помещики и вообще все управление так худо устроено и так предано лихоимству, что невозможно теперь уничтожить помещичью власть, еще несколько поддерживающую общий порядок в государстве.

В-пятых, что с уничтожением крепостного права на людей помещики будут разорены, крестьяне подпадут под хищническую власть чиновников и выйдет для тех и других положение худшее против настоящего. В-шестых, что нет достаточных средств для побуждения крестьян к исполнению обязанностей, которые на них лягут вследствие освобождения в отношении к помещикам или казне.

В-седьмых, что до отмены крепостного права необходимо заблаговременно устроить сельское управление, которое могло бы заменить власть помещичью. В-восьмых, что при освобождении крепостных людей произойдут беспорядки и даже резня. В-девятых, что с уничтожением крепостного права должны последовать резкие перемены в государственном устройстве, которых конечным последствием будет потрясение самодержавия. В-десятых, что при уничтожении крепостного права нужно подумать и о вознаграждении за оное помещиков, на что, кажется, правительство теперь средств не имеет [11; с. 63-67].

План Кошелева предполагал освобождение крестьян с двенадцатигодовым сроком выкупа земли (три года – по официальному максимуму цен, три года на условиях, выработанных соглашением выборных от дворянства и крестьян, за оставшиеся шесть лет – общий обязательный выкуп на условиях правительства: дворовые при этом подлежат освобождению без земли [7; с. 217].

Ю.Ф. Самарин принимал активное участие в подготовке «крестьянской реформы» 1861 г. В 1860 году участвовал в работе Редакционной комиссии в качестве эксперта. Самарин являлся сторонником отмены крепостного права, но, выражая интересы помещиков Поволжья и степной полосы, настаивал на сохранении в течение 10-12 лет после реформы барщины и вотчинной полиции, с введением обязательного выкупа.

В своем проекте Ю.Ф. Самарин указывал, что в отношении к личной зависимости задача настоящего времени определяется очень просто: упразднить – разумеется, не вдруг, а постепенно и с соблюдением благоразумной осторожности.

В отношении поземельной зависимости предстоит не только развязать узел, но и в то же время заменить эту насильственную, неестественную связь иного и определить будущее отношение свободного земледельца к земле.

Под землею подразумевается та часть ее, которой крестьяне пользуются для себя, включая сюда усадьбу, огород, выгон и все угодья без различия.

Подчеркивает, что историческое развитие поземельных отношений в России и современное народное сознание указывают на неоспоримое существование двух взаимоограничивающих прав на землю: права пользования, принадлежащего крестьянам, и права собственности, принадлежащего помещикам.

Из совместности прав вытекают обоюдные обязательства: для вотчинника – обязанность отречься навсегда в пользу крестьян от непосредственного распоряжения землею, им уступленною.

Для крестьян – обязанность держать эту землю на определенных условиях и вознаграждать вотчинника за предоставленное им пользование. Вотчинник не вправе отобрать у крестьян землю под предлогом выгоднейшего ее употребления; зато крестьяне не вправе отказаться от земли или отказать помещику в вознаграждении; первое ограничение права налагает второе; ибо, в противном случае, вотчинник, лишившись распоряжения землей и в то же время дохода от земли, утратил бы свою законную собственность.

Вознаграждение за землю возможно в двойственной форме: 1) постоянной, непрерывной ренты или платы за землю в виде барщины или оброка, и 2) единовременного выкупа или уплаты всей капитальной стоимости земли, причем, право пользования возвращается вправо собственности, а право собственности прежнего вотчинника прекращается.

Окончательная развязка существующих ныне отношений между помещиками и крестьянами требует непременно безусловной обязательной барщины. Барщина действует убийственно на крестьян, балует помещиков, мешает развитию сельского хозяйства, тем не менее, что внезапная и обязательная отмена ее повлекла бы за собой большие неудобства: ибо на первых порах нечем было бы заменить ее.

Доселе вольный труд в применении к сельскому хозяйству составлял у нас предмет самого ограниченного запроса; с упразднением барщины немедленно возникает очень сильно на него требование, на средства к удовлетворению этого требования, т.е. свободные руки. Сперва нужно, чтобы спрос огласился в местностях густонаселенных, где работники удостоверились в верности заработка в той или иной губернии. Все это не может сделаться скоро, ибо народные привилегии образуются и меняются вообще очень медленно, а у нас в особенности. Барщинские работы в издольных имениях могут быть разделены на две категории: работы полевые, производимые ежегодно в неизменной последовательности и количестве почти одинаковом, и работы чрезвычайные. Первые могут быть всегда заранее предусмотрены и исчислены; вторые же, по неожиданному учету, ибо ни время, когда в них может встретиться надобность ни количество сил, потребное на их производство, не могут быть вперед угаданы [15; c. 95-97].

По этим причинам объясняет Ю.Ф. Самарин в своем проекте, пока не установится само собою равновесие между предложением и запросом на вольный труд – этот почти небывалый у нас товар, — оставить помещику право на несколько обязательных рабочих дней, как вспомогательную повинность, лет на 10 или 12.

В 1855 году с проектом отмены крепостного права выступает известный либерал, профессор К.Д. Кавелин. В своей «Записке об освобождении крестьян России», критикуя крепостное право: «…Крепостное право приводит все государство в ненормальное состояние и рождает искусственные явления в народном хозяйстве, болезненно отзывающиеся в целом государственном организме… Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и развития в России» [14; c. 98].

Вместе с тем Кавелин указывая, что крепостное право представляет собой большую опасность для государства. «При крепостном – говорил он, — положение с каждым годом будет становиться опаснее и неисправимее, что если это право останется в теперешнем своем виде, то несколько десятков лет позднее оно взорвет на воздух все государство» [14; c. 98].

Следовательно, Кавелин, настаивал на отмене крепостного права, руководствовался с одной стороны, тем, что дальнейшее развитие России невозможно при сохранении старого феодального порядка. С другой стороны, необходимость ликвидации крепостного права, по его мнению, вызывалась стремлением предотвратить революционный взрыв.

Кавелин полагал, что освободить крестьян необходимо «не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею» при условии «справедливого» вознаграждения владельцев. При этом он указывал, что «справедливость» требует вознаграждения помещика не только за землю, но и за личность освобождаемого крестьянина. Вознаграждение помещиков только за одну землю Кавелин считал несправедливым, т.к. «…крепостные составляют токую же собственность владельцев, как и земля», в ряде губерний помещики получают доход не от земли, а от крепостных. По его мнению, помещики должны получить выкупную сумму единовременно и сполна. «Освобождение крепостных, — указывал он, — … потребует немедленно постановления наших помещичьих хозяйств на коммерческую ногу, а это можно сделать не иначе, как с помощью более или менее значительных единовременных издержек, которые понадобятся почти в ту же самую минуту, когда совершится освобождение» [14; c. 98-99].

Кавелин возражал даже против погашения при получении выкупной ссуды тех долгов, которые лежали на помещичьих имениях. «Многие, — писал он, — думают, что операции выкупа крепостных следовало бы произвести одновременно с ликвидацией долгов, лежащих на дворянских имениях по ссудам из предметных установлений… Мы, со своей стороны, полагаем, что слияние этих двух операций отняло бы у помещиков средства, необходимые для немедленного устройства их хозяйств согласно новыми экономическими условиями» [14; c. 98-99].

Поэтому Кавелин считал необходимой правительственную помощь в организации выкупа. Правительство выплатит помещикам единовременно всю сумму выкупа, а крестьяне постепенно погасят ее государству. Реализация этого плана должна была производиться постепенно, чтобы обеспечить более разумное его выполнение и вместе с тем не обременять государство выплатой единовременно крупных денежных сумм [14; c. 98-99].

Таким образом, из этих проектов на отмену крепостного права мы видим, что у славянофилов не было единого мнения, взглядов, единого проекта на отмену крепостного права.

Проект Хомякова является критикой на некоторые проекты славянофилов. В этом проекте мы находим испепеляющую критику предлагаемого некоторыми: 1) освобождение крестьян без земли; 2) с правом на часть земли, но с денежными или работными обязательствами в пользу помещиков; 3) выяснение вреда и ненадобности длительного «переходного состояния». Затем Хомяков предусматривает невыгоду допущения добровольного соглашения между помещиком и его крестьянами с точки зрения справедливости и финансовой «одновременный, однообразный и обязательный выкуп есть единственное разумное разрешение всей задачи», вот основная мысль проекта Хомякова [9; c. 188-190].

Из этих проектов видна отрицательная сторона кошелевского проекта: является требование смягченного выкупа личности дворовых и растяжка освобождения на 12 лет.

Взгляды либерала и сторонника западных идей профессора К.Д. Кавелина разделил А. И. Кошелев. Поэтому проект Кошелева был идентичен проекту Кавелина.

Несколько иная точка зрения была у известного славянофила Ю.Ф. Самарина от К.Д. Кавелина. Самарин, доказывал о необходимости наделения крестьян всей землей, которой они пользовались при крепостном праве. Однако он считал невозможность немедленной организации выкупа, полагая установить срочнообязанный (переходный) период продолжительностью не более 12 лет.

Это положение он аргументировал тем, что правительству трудно организовать единовременный выкуп в силу ограниченности денежных средств, а главное, подобная мера невыгодна для помещиков.

А Кавелин и Кошелев надеялись на помощь правительства в организации выкупа земель и крестьян. Правительство выплатит помещикам единовременную сумму выкупа, а крестьяне постепенно погасят ее государству.

Заблуждение Кошелева в том, что он считал по проекту, что отмена крепостного права произойдет «путем добровольного соглашения между помещиками и крестьянами». Никогда общий язык помещик и крестьянин не найдет.

И по мнению Самарина, помещики степной полосы не смогли бы сразу же переустроить свое хозяйство на началах вольнонаемного труда, так как в этих районах отсутствовало достаточное количество свободных рабочих рук.

Правительственные проекты по отмене крепостного права отличались тем, что крестьяне получат личную свободу и право свободно распоряжаться своим имуществом. Славянофилы тоже были за это.

Помещики сохраняли собственность на все принадлежащие им земли, однако должны были предоставить крестьянам усадьбу с приусадебным участком, а также надел земли. Славянофилы выступали за выкуп этих земель постепенно или с помощью правительства.

За пользование помещичьей землей крестьяне обязаны были отбывать барщину или платить оброк. Многие славянофилы были в своих проектах против барщины.

Общим у проектов славянофилов и правительственных комитетов было то, что и те и другие предполагали отмену крепостного права «сверху».

Похожие:

Источник: rykovodstvo.ru

У истоков крестьянской реформы 1861 года: окраинная политика империи глазами славянофилов (к 165-летию Манифеста об отмене крепостного права)

22:29 29.02.2016 • Андрей Торин, редактор журнала «Международная жизнь»

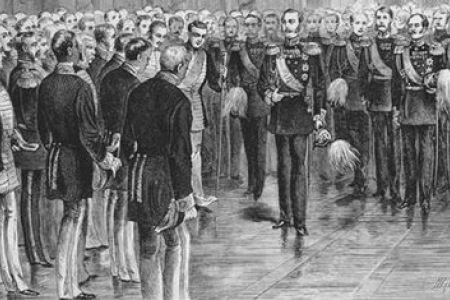

Александр II призывает московских дворян приступить к освобождению крестьянства. 1857 год. Гравюра начала 1880-х годов. Источник репродукции: regnum.ru. 19 февраля (3 марта) 1861 года был издан высочайший Манифест об отмене крепостного права в России.

Но своеобразным прологом к этому знаменательному событию стало выступление императора Александра II 30 марта 1856 года перед представителями московского дворянства в Благородном собрании, где он произнес свою знаменитую фразу: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того времени, пока оно станет само собой отменяться снизу». Произнося эти слова, император имел в виду не только опасения «черного передела», но и рост противоречий в отношениях между центром империи и ее окраинами. К истории вопроса Разумеется, вопросы внешней политики Российской империи на ее северо-западных рубежах и отношений с окраинами всегда оставались в центре внимания проницательных наблюдателей политического процесса. Одним из наиболее ярких примеров критики системы отношений между центром и периферией и той договорной модели, которая существовала между ними, стала деятельность известного славянофила Юрия Самарина – активного деятеля крестьянской реформы 1861 года, составителя собственного проекта отмены крепостного права. Эволюция политических взглядов этого общественного деятеля в 1840-1860-х годах и его полемика с Николаем I служит яркой иллюстрацией двух разных подходов к окраинной политике империи: консервативного и реформистского.

Одним из первых критиков окраинной политики Петербурга стал в 1840-х годах один из будущих инициаторов крестьянской реформы 1861 года. Юрий Самарин.

Юрий Самарин и Николай I: два взгляда на «остзейский вопрос» и крепостное право Ю.Самарин работал на протяжении двух лет в составе ревизионной комиссии, назначенной министром внутренних дел Л.Перовским для исследования городского устройства и хозяйства города Риги. Многочисленные столкновения по службе с мелкими интригами и правовым крючкотворством осложнялись прибалтийско-немецким вариантом крепостного права.

Местное дворянство было твердо уверено в своем праве на отношение к людям другого племени и рода, оказавшимся у них в подчинении, как к людям второго сорта. В письме Ю.Самарина от 9 октября 1847 года, адресованном историку и издателю М.Погодину, он, в частности, пишет: «Всё здесь дышит ненавистью к нам, ненавистью слабого к сильному, облагодетельствованного к благодетелю и вместе гордым презрением выжившего из ума учителя к переросшему его ученику.

Здесь все окружение таково, что ежеминутно сознаешь себя русским и, как русский, оскорбляешься»[1]. Интересно, что лифляндский генерал- губернатор А.Суворов придерживался вполне стандартной для николаевской эпохи позиции и искренне не понимал, зачем заботиться о распространении в крае православия и русской народности, когда остзейцы верно служат престолу.

Ю.Самарин в апреле 1848 резко возражает: «Кто же поверит, кто в состоянии разумно допустить, чтобы можно было верно и надежно служить Государю и при этом оставаться равнодушным, например, к погибели Москвы, ненавидеть православие, гнушаться русского языка, систематически преграждать русским доступ в торговые и ремесленные общества?»[2] В 1852 году работа молодого российского чиновника в городских архивах и изучение им специальной литературы увенчалась результатом. В свет вышел труд «История города Риги», ставший первым томом официального издания «Общественное устройство города Риги.

Исследования ревизионной комиссии, назначенной министром внутренних дел. 1845-1848». Юрий Федорович Самарин. Автопортрет.1842 год. Фото: runivers.

ru Но самым значительным результатом для российской общественной мысли стали, конечно, «Письма из Риги» (май-июнь 1848 г.) В тот период «Письма» не могли быть напечатаны в России, ввиду содержавшейся в них критики правительства. Вместе с тем, они разошлись в списках в высших кругах обеих столиц.

В этой работе Ю.Самарин рассматривает судьбы Прибалтийского края в контексте отношений России со странами Северо-Западной Европы и доказывает, что Петербург, по сравнению с Варшавой и Стокгольмом, имел на него неизмеримо больше исторических и естественных прав. После включения Остзейского края в состав России, местное дворянство получило право активного участия в российской политической и общественной жизни.

Однако современное устройство Прибалтийского края, по мнению автора, основано на ложной, исторически и юридически, доктрине неприкосновенности данных краю привилегий, противоречит началам государственности, достоинству и выгодам России и правильно понятым интересам самого края. Оно держится только потому, что находит поддержку в русской власти, среди которой остзейцы нашли себе могущественных покровителей, доказывая свою особую лояльность и преданность консервативным началам, получившим особую актуальность после событий на Сенатской площади в декабре 1825 года.

В Остзейском крае, заключает Ю.Самарин, необходима реформа, и правительство должно ее осуществить. Одним из наиболее внимательных современных исследователей наследия Ю.Самарина стала известный историк, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Л.Воробьева[3].

Она, в частности, считает, что принадлежность Ю.Самарина к аристократическим верхам русского общества спасла его от серьезных преследований. Все обошлось заключением на двенадцать дней в Петропавловскую крепость и последующим приглашением на беседу к императору.

Реакция Николая I во многом показательна: «Вы укоряете целые сословия, которые служили верно; начиная с Палена, я мог бы высчитать до 150 генералов. Вы хотите принуждением, силою сделать из немцев русских, с мечом в руках, как Магомет, но мы этого не должны, именно потому, что мы христиане.

Вы писали под влиянием страсти… Вы пишете, если мы не будем господами у них и т.д., т.е. если немцы не сделаются русскими, русские сделаются немцами; но мы должны любовью и кротостью привлечь к себе немцев».[4] Важный аспект состоявшейся беседы упоминает в своем дневнике известный цензор и историк литературы А.Никитенко. По его словам, император заявил, что письма об Остзейском крае могли произвести новое 14 декабря. «Я знаю, что у тебя не было этого намерения, — сказал царь автору. – Но ты пустил в народ опасную идею, толкуя, что русские цари со времени Петра Великого действовали только по внушению и под влиянием немцев.

Если эта мысль пройдет в народ, она произведет ужасные бедствия».[5] Конечно, позиция царя объяснялась и прочными династическими связями Романовых с дворами германских княжеств, Дании и Австрии. Будучи последовательным сторонником легитимизма, Николай I был встревожен революционной волной 1848 года в Европе.

И все же «Письма» Ю.Самарина, его служебные оценки не остались без последствий. Законом 1850 года Николай I обязал всех служащих в остзейских провинциях знать русский язык. Реализация этого закона осложнялась по трем причинам. Во-первых, в 1840-е годы сфера применения русского языка в школах Прибалтики особенно не расширилась.

Во-вторых, не было достаточно людей, знающих русский язык и способных занять чиновничьи должности. И, в-третьих, отсутствовала необходимая политическая поддержка этого закона со стороны местных властей. В результате образовательные и административные структуры остзейских провинций оставались в основном немецкоязычными.

Юрий Самарин одним из первых стал требовать реформ в Прибалтийском крае с учетом интересов не только русских, но и местного населения (латышей и эстонцев).

Очень важно помнить, что Ю.Самарин требовал реформ в Прибалтийском крае с учетом интересов не только русских, но и местного населения: латышей и эстонцев. Именно балтийский опыт заставил его задуматься и об освобождении крестьян.

В рамках своих обязанностей члена ревизионной комиссии 1-го департамента Государственного Сената он должен был для одного из остзейских комитетов Петербурга составить записку по истории уничтожения крепостного состояния в Лифляндии. В ходе изучения вопроса он приходит к выводу, что для крестьянина ценна не отвлеченная свобода, а его право на землю, которую он обрабатывал при крепостном праве.

Однако в Положении 1819 года лифляндское дворянство сумело вместе с провозглашением полной свободы крестьян добиться от высшей власти признания за собой прав на крестьянскую землю, ставя освобожденного земледельца фактически в кабальное положение. Поэтому правительство, считал Ю.Самарин, должно вернуться к основам своей прежней законодательной работы в интересах крестьянства и восстановить право крестьянина на землю.

Записка Ю.Самарина не привела к принципиальному решению земельного вопроса в пользу крестьян в Лифляндии, однако его деятельное участие в подготовке крестьянской реформы и других социальных преобразований в России (вместе с известным славянофилом В.А.Черкасским[6]) в конечном итоге не осталось без последствий и для Прибалтийского края, и для Латгалии, входившей в состав Витебской губернии, где крепостное право было отменено в 1861 году. «Польский вопрос» Проведение реформы отчасти было обусловлено и ситуацией с «польским вопросом» в империи.

Еще при Николае I после новой неудачной попытки восстания в Царстве Польском в 1846 году русское правительство приняло новые законы в пользу местного крестьянства, но заменило при этом польское уголовное законодательство русским, нанеся тем самым удар по юридическим позициям местной шляхты. В царствование Александра II произошел ряд преобразований: были восстановлены некоторые учебные заведения, в том числе Варшавский университет (закрытый после восстания 1831 года).

Царству Польскому была возвращена автономия, что, однако, не остановило роста радикальных настроений. В 1863 году вспыхнуло восстание, целью которого стало не только отделение Царства Польского от России и восстановление независимости Польши, но и отторжение западных земель империи – Белоруссии и Правобережной Украины, бывших владений Речи Посполитой.

С самого начала восстания официальный Петербург оказался в сложной ситуации: в Царстве Польском почти все чиновники-поляки помогали местной оппозиции. Польшу поддерживали «победители в Крымской войне» — Англия и Франция, которые были готовы объявить войну России. Большинство европейских стран осуждало Россию, и только Пруссия поддержала действия русского правительства.

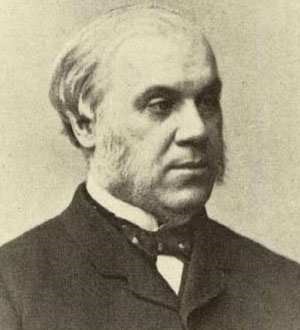

Однако антикрестьянская политика вождей восстания привела к их скорому поражению: мятежная шляхта натолкнулась на всеобщую ненависть крестьян, не собиравшихся мириться с восстановлением ее земельных прав и видевших в имперской власти прежде всего защитника от самоуправства местного помещика и религиозных притеснений. Напомним, что в Речи Посполитой крепостное право носило не только этнический, но и религиозный характер, и «диссидентский вопрос» (защита от дискриминации сторонников некатолических вероисповеданий, в первую очередь православных) играл важную роль в российско-польских отношениях XVIII века. Попытка восстановить на Правобережной Украине времена «золотого века» польского дворянства была враждебно воспринята местным крестьянством, оказывавшим всестороннюю помощь российским властям. Николай Алексеевич Милютин. Фото: rusliberal.ru.

Аграрная реформа в Царстве Польском предполагала передачу земли крестьянам в полную собственность без выкупа.

Уже в 1864-1866 годах в Польше была проведена аграрная реформа. В отличие от центральных регионов страны, она оказалась значительно более последовательной. Земля, находившаяся в пользовании крестьян, стала их полной собственностью без выкупа. С помещиками расплачивалось государство. Крестьянам передавалась также земля, конфискованная у мятежной шляхты (1660 имений).

Значительную роль в умиротворении «конгрессовой Польши» сыграло и введение гминного (территориального) управления. Курировал проведение реформы статс-секретарь, член Государственного совета Н.Милютин, а помогали ему в этом уже упоминавшиеся нами Ю.Самарин и В.Черкасский. Напомним, что крестьяне Великороссии находились в значительно более сложном положении и были вынуждены вносить выкупные платежи за землю вплоть до 1905 года. Империя на распутье

Крестьянская реформа 1861 года привела к колоссальным изменениям в экономике и общественной жизни страны.

Отмена крепостного права и последовавшие за ней реформы судебной системы, российской армии, городского и земского управления привели к значительному экономическому росту в стране. Но усиление динамики российского общества неизбежно влекло за собой рост национального самосознания в центре империи и на ее окраинах.

Существовавшая парадигма постепенно входила в противоречие с логикой развития российского общества. Страна остро нуждалась в новой политической концепции, которая могла бы соединить опыт имперского строительства и этническую специфику регионов, входивших в состав России. Стремительность общественных изменений привела к тому, что власть медленно реагировала на общественные изменения, позволив, в конце концов, сложиться революционному консенсусу по всем наиболее болезненным для империи вопросам. Тем не менее, отмена крепостного права имела огромное значение: лично свободными стали почти 22 миллиона жителей страны.

Стремительность изменений в пореформенной России контрастировала с замедленной реакцией российской власти на внутренние и внешние вызовы.

Таким образом, издание Манифеста об отмене крепостного права не только стало значительной вехой в развитии страны, но и положило начало формированию общественной повестки дня, над разрешением которой предстояло работать людям, политическая биография которых началась в эпоху Великих реформ.

[1] Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. М., 2003. С. 51.

[2] Там же.

С. 487.

[3] Воробьева Л.М. История Латвии от Российской империи к СССР. – М.: ФИВ, 2011. – С.38-42. См. также: Воробьева Л.М. Прибалтика на разломах международного соперничества. –М.: ФИВ, 2013. – С.273-274.

[4] Нольде Б.Э. Юрий Самарин и его время. С. 55-56.

[5] Никитенко А. Дневник. В 3 тт. М., 1955. Т.1. С. 328-329. Цит. по: Эймонтова Р.Г. В новом обличии (1825-1855) // Русский консерватизм ХIX столетия. Идеология и практика / Под ред.

В.Я. Гросула.- М., 2000. – С. 125-126.

[6] Владимир Александрович Черкасский (1824-1878) – известный славянофил, деятель панславистского движения. С 1840-х годов выступал за освобождение крестьян. Активный участник Крестьянской реформы 1861 года, московский городской голова (1869-1871), один из авторов городской реформы 1870 года и Городового положения.

Во время русско-турецкой войны был уполномоченным при действующей армии от центрального управления Общества Красного Креста. С 1877 года руководил устройством гражданского управления в Болгарии. Похоронен в Свято-Даниловском монастыре рядом с Н.Гоголем, А.Хомяковым и Ю.Самариным.

Источник: interaffairs.ru

Декабристы, западники и славянофилы в истории России

Декабристы — это участники антиправительственного движения в России, члены тайных обществ, действовавших в 1810-х — начале 1820-х годов, организовавшие восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Во второй половине 1810-х годов некоторые представители русской знати и дворянства стали считать крепостное право и самодержавие губительными для развития страны. В их среде сложилась система взглядов, реализация которых изменила бы все устои жизни России. Формированию идеологии декабристов способствовали:

- знакомство офицеров, принимавших участие в Заграничном походе, с политической жизнью западной Европы;

- влияние трудов писателей Просвещения: Вольтера, Монтескьё, Руссо, Ф. Р. Вейсса;

- несогласие с внутренней политикой Александра I.

Идеология и взгляды декабристов не были едины, но были направлены против крепостного права и самодержавия. Движение было связано с тайными польскими обществами, с которыми имело соглашение о совместном выступлении.

Отречение от трона царевича Константина и присяга при восшествии на престол Николая были признаны заговорщиками удобной ситуацией для открытого выступления. Чтобы избежать разногласий, постоянно замедлявших действия общества, князь Оболенский, Рылеев, Александр Бестужев и другие участники организации назначили князя Трубецкого диктатором. Составленный Трубецким план состоял в том, чтобы внушить гвардии сомнения в отречении царевича и вести отказавшиеся от присяги полки друг к другу, постепенно увлекая за собой войска, а после, собрав их вместе, объявить, что будто бы имеется завещание умершего императора и что надо требовать, чтобы это завещание оказалось исполнено, но на слова не полагаться, а крепко утвердиться и не расходиться. Мятежники были убеждены, что если честно рассказать солдатам о цели восстания, то они не найдут поддержки. Трубецкой был полностью уверен, что полки не будут сражаться друг с другом, что в стране не может разгореться междоусобие и что новый император не захочет кровопролития и сам откажется от самодержавной власти.

«Декабристы, западники и славянофилы в истории России»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

14 декабря 1825 началось восстание, которое было подавлено в тот же день (расстреляно картечью). Согласно данным С. Н. Корсакова погибло 1271 человек.

Славянофилы

Определение 2

Славянофильство — это религиозно-философское и литературное течение общественной мысли России, оформившееся в 1830 — 1840-х годах и ориентированное на раскрытие самобытного пути России, её важнейших типовых отличий от Европы.

Представители славянофильства выступали за развитие особого пути, отличного от западноевропейского. По их мнению, развиваясь по нему, Россия в силах донести православную истину до впавших в атеизм и ереси народов Европы. Славянофилы утверждали, что существует особый тип культуры, который возник на духовной православной почве, а также отвергали тезис западников о том, что Пётр I вернул Россию в лоно западноевропейских стран, и она должна идти по этому пути в политическом, культурном и экономическом развитии.

Славянофильство представляло собой интеллектуальное и общественное и движение, выступившее реакцией на начатое Петром I внедрение западных ценностей. Славянофилы хотели показать, что западные ценности в полной мере не могут прижиться на российской почве и нуждаются в адаптации.

Призывая людей обращаться к историческим основам, традициям и идеалам, славянофилы способствовали росту национального сознания. Ими было многое сделано для сохранения памятников языка и культуры («Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Собрание народных песен» П. В. Киреевского). Историки (Самарин, Беляев и др.) заложили основы изучения крестьянства. Славянофилы в 1858—1878 годах создавали славянские комитеты.

Западники

Определение 3

Западничество — это сложившееся в 1830—1850-х годах направление философской и общественной мысли, представители которого выступали за отмену в России крепостного права и признание необходимости развития страны по европейскому пути.

Большинство западников по происхождению относились к дворянам, среди них были разночинцы и выходцы из купечества, ставшие впоследствии учёными и писателями.

Формированию западничества положило начало идейных споров после публикации в 1836 году «Философического письма» Чаадаева. Взгляды западников сложились примерно к 1841 году. Их общественно-политические, исторические и философские воззрения, имея оттенки и особенности у отдельных представителей, в целом характеризовались определёнными чертами:

- критика крепостного права и составление проектов его отмены. Демонстрация преимуществ наёмного труда. Отмену крепостного права западники представляли возможной только в виде реформы, проводимой властями совместно с дворянами;

- критика феодального строя царской России, противопоставление ему буржуазно-парламентарного, конституционного порядка западноевропейских монархий.

- Призывы к модернизации России по образцу стран Западной Европы, к развитию промышленности, торговли и транспортных средств (железных дорог);

- поддержка свободного развития промышленности и торговли.

Достижения целей они рассчитывали добиться мирными методами, воздействуя на правительство общественным мнением, свои взгляды через науку и просвещение. Пути революции и социалистические идеи западники полагали неприемлемыми. Сторонники прогресса и защитники реформ, западники ценили Петра I и его действия по европеизации России. В нем они видели образец монарха-реформатора, открывшего для исторического развития России новые пути.

В практической плоскости расхождение между славянофилами и западниками заключалось в различных взглядах на крестьянскую общину. Если славянофилы рассматривали общину как основу исторического пути России, то остальные западники видели в ней пережитки прошлого, и полагали, что общинное землевладение ждет исчезновение, подобно крестьянским общинам Западной Европы. Соответственно славянофилы считали необходимым поддерживать крестьянскую общину с её общинным землевладением и уравнительными переделами, а западники выступали за переход к подворному землевладению.

Источник: spravochnick.ru