Эвристика – наука очень молодая, хотя слово «эвристика» придумал ещё древнегреческий математик Папп Александрийский. Оно происходит от греческого слова «эврика», то есть «я нашёл», «я открыл». (Помните, именно это слово прокричал Архимед в тот момент, когда придумал, как решать головоломную задачу о короне тирана города Сиракузы, Гиерона Второго?)

Серьёзно эвристикой учёные занялись только после того, как создали электронно-вычислительные машины. Одной из главных своих задач они видели создание компьютера, способного «думать» и искать решения так же, как это делает человек. А для того, чтобы создать компьютер, способный на поиск решений для разных задач, нужно было понять, как же решает задачи сам человек.

Задачи бывают самые разные. Одно дело – задача по арифметике, другое – по физике, третье – по химии, а задание по русскому языку или по иностранному – вообще «совершенно другая история». А если так: «Мама задала мне непростую задачу – убраться в комнате»? Чем такая задача может быть похожа на задачи из учебника математики?

КАК ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ 5 ЗА ЛЮБОЙ ЭКЗАМЕН?

Для человека все без исключения задачи делятся на три очень разные группы: задачи физические, требующие физических усилий. Задачи умственные, требующие размышлений. Наконец, задачи эмоциональные, требующие проявления таких качеств, как воля, сопереживание, терпение. И все эти задачи связаны между собой!

«Бред! – скажете вы. – Ну какая может быть связь между логическими задачками и упражнениями на физкультуре?». Может. Ещё какая.

Интересный случай описывал в своих книгах Сеймур Пейперт, американский математик и программист. В одном классе учились два мальчика – один силач и задира, а второй, что называется, «ботаник». На уроках физкультуры мальчики учились ходить на ходулях. Ко всеобщему удивлению, «ботан» это упражнение освоил быстрее, чем «физкультурник»! В ответ на расспросы он сказал, что ему помогло. знание информатики!

«На уроках информатики учитель часто повторял, что если какая-то задача кажется слишком сложной, её нужно попробовать разобрать на более простые задачи. Сперва у меня ничего не получалось, я падал с ходулей. Тогда я стал думать, нельзя ли разобрать упражнение на простые движения для каждой руки и ноги. И понял, что падаю потому, что двигаю ноги отдельно от рук – надо как бы «подтягивать» каждую ходулю вверх рукой. И у меня получилось!».

«Разобрать сложную задачу на более простые» – подумайте, разве это не универсальный приём для решения самых разных проблем?

Можно так делать на уроке арифметики? Конечно – если пример слишком сложный, его надо аккуратно «разобрать» по действиям, и всё получится. А вообще «в жизни»? Да пожалуйста: та же самая «уборка комнаты» станет намного проще, если «разбить» её на «подзадачи»: 1) прибраться на письменном столе; 2) сложить одежду в шкаф; 3) пропылесосить пол.

Такие «универсальные» способы решения самых разных задач учёные назвали «эвристиками». Многие эвристики известны нам с детства, мы пользуемся ими интуитивно. Другие требуют определённой подготовки. Эвристик, способных в любой ситуации решить любую задачу, по-видимому, не существует. Однако вероятность того, что та или иная эвристика поможет, очень высока.

Приведём некоторые (не все, их очень много!).

1. Пробуй все возможные варианты!

Эту эвристику – «метод полного перебора» – часто в шутку называют «методом научного тыка» или «методом проб и ошибок». Например, именно таким способом малыш учится ходить или ползать. Или собирать пирамидку из разноцветных колечек.

Однако именно таким же способом шахматист часто играет концовку партии, «эндшпиль», когда фигур на доске остаётся мало – он просто «перебирает» все возможные варианты и выбирает лучший: «я так – он так, я так – он так, а тогда я вот так!». Бывает и так, что и математические задачи становится проще решить, если сперва удастся просто «подобрать» правильный ответ. Многие специалисты спорят, можно ли полный перебор считать отдельной эвристикой. Ну да ладно, пусть будет!

2. Подражай!

Эту эвристику называют «методом аналогии». Урок математики. Учительница объясняет новую тему и решает задачу сама, «для всех», как бы предлагая: «делай, как я». Другие задачи по этой теме ученики будут решать уже самостоятельно, «по аналогии» с той, которая была решена на доске. Может ли аналогия применяться на физкультуре?

Конечно. «Делай, как я!» – эти слова знакомы любому спортсмену.

А в технике? Скажем, когда изобретали автомобиль, нужно было решить множество «мелких» задач. Как обеспечить плавность хода? А как её обеспечивают у конных экипажей? Рессорной подвеской? Так сделаем для автомобиля рессорную подвеску! А как мы будем управлять автомобилем?

А давайте поставим на него круглый штурвал, как на кораблях. Только поменьше, и назовём просто «руль»!

3. Разбирай сложные задачи на простые!

Эту эвристику мы уже довольно подробно рассмотрели. «Разбирая» каждую задачу – хоть составление программы для компьютера, хоть действия рук и ног при плавании брассом – на отдельные «подзадачи», вы упрощаете себе поиск ошибок, существенно продвигаетесь к получению правильного «ответа».

4. Проверяй предельные случаи!

Что такое «предельный случай»? Допустим, нам нужно «изобрести» боевой корабль. Возникают задачи – а насколько сильно можно этот корабль забронировать? А какие пушки установить, сколько? В такого рода задачах часто очень полезно попробовать применить «предельный случай»: скажем, представить себе, что мы все ресурсы пустили на пушки, а от брони совсем отказались.

Или наоборот. Насколько боеспособным будет такой корабль? Или другое сравнение – со спортом. Сколько в футбольной команде должно быть защитников, а сколько – нападающих? Можно снова попробовать «предельные случаи»: попробовать сыграть «одними нападающими» или, наоборот, «одними защитниками».

Это может подтолкнуть к правильному решению.

В XIX веке изобретатели долго не могли придумать надёжный и простой электрический дуговой прожектор: электроды, между которыми загоралась дуга, обгорали. Их нужно было медленно и осторожно «подводить» ближе друг к другу. Придумывали самые разные механические приспособления. А решил проблему русский изобретатель Павел Яблочков, причём просто и гениально – как раз с помощью «предельного случая». «Электроды в разных конструкциях ставят под самыми разными углами друг к другу. А что, если попробовать поставить их параллельно, то есть под нулевым углом?» – и получилась «электросвеча Яблочкова», простая, дешёвая и надёжная.

5. Ищи в незнакомом знакомое!

Приступая к решению той или иной задачи, всегда опирайся на то, что тебе хорошо известно, на то, что ты знаешь. Скажем, столкнувшись с головоломным примером по алгебре, не торопись поднимать панику – в примере обязательно должен быть некий «намёк», «подсказка», позволяющая использовать те методы решений, которые тебе уже известны. Спроси себя – «нет ли ощущения, что нечто в данной задаче тебе хорошо знакомо, или по крайней мере что-то напоминает?».

В одном исследовательском институте для проведения исследований нужно было численно решать очень сложный тройной интеграл. Для каждого «прохода» требовалось почти 2 недели работы компьютера – представляете, какими сложными были вычисления? И тут кто-то из сотрудников вдруг вспомнил, что похожий интеграл видел ещё будучи студентом, в какой-то библиотечной книге. Книга отыскалась, интеграл успешно упростили – да так, что на все вычисления стало уходить всего лишь несколько минут!

Ещё в начале 60-х годов прошлого века российский изобретатель Нурбей Гулиа , мечтавший создать компактный и мощный накопитель энергии, задумался: а можно ли использовать энергию летящего в космосе метеорита? Энергия метеорита колоссальна, но как её «отобрать» для совершения полезной работы? А что, если привязать метеорит к прочной оси и заставить двигаться по окружности?

А если соединить таким образом несколько метеоритов? И тут учёный понял – да это же получается самый обычный маховик, массивное колесо со спицами! В наши дни профессор Гулиа известен, как изобретатель супермаховика, пропагандист маховичных накопителей энергии.

6. Меняй правила!

Очень часто невозможность решения задачи упирается в так называемую «инерцию мышления», то есть употребление одних и тех же «правил», «инструкций».

Работая над решением, иногда бывает просто очень полезно «заменить переменную», «поменять правило», задаться вопросом «а что будет, если?». В повести «Трое в лодке, не считая собаки» Гаррис заблудился в Хэмптон-Кортском лабиринте, в Лондоне. А всё потому, что вбил себе в голову «план», «алгоритм»:

«Эта ерунда не стоит выеденного яйца, но мы все-таки зайдем туда, чтобы ты мог рассказывать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название. Надо только на каждой развилке поворачивать направо – вот и все. Мы обойдем его минут за десять и пойдем закусить».

Гаррис и поверившие ему другие заблудившиеся посетители несколько часов ходили «поворачивая на каждой развилке направо», всё время в итоге оказываясь в центре лабиринта. «Этого не может быть!» – говорил Гаррис, снова отправлялся в лабиринт, и снова возвращался в центр. В таком случае эвристика как бы говорит нам: «Верь глазам своим! Если (точно выполненное) правило приводит к неправильному результату, значит, это неправильное правило! Меняй!».

На страницах «Лучика» мы уже как-то рассказывали о выдающемся американском учёном Дугласе Ленате, создателе компьютерной программы «Эвриско». Ленат сумел научить свою программу использовать описанные нами и другие, более сложные, эвристические правила для того, чтобы «изобретать» новые решения. Программа с этим заданием блестяще справилась: она «изобретала» и новые способы расположения элементов микросхем, и новые формы для удерживающих воду плотин, и даже смогла стать чемпионом США по настольной игре «Traveller TCS».

А вот ещё одна очень полезная для школьника эвристика из книги «Как решать задачу» венгерского математика Дёрдя Пойа:

7. Если не можешь понять задачу «в цифрах» – нарисуй рисунок, картинку, сделай условие максимально наглядным!

Помните, как Витя Малеев в повести Николая Носова решал задачку про мальчика, девочку и орехи?

Источник: dzen.ru

Тестовые задания по русскому языку Стартовый контроль (8 класс)

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) ЛгАла; 2) клАла;

3) пролИла; 4) порвАла.

А2. Найдите предложение с ошибками, вызванными незнанием лексического значения слова.

1) Побывать на вернисаже картин известного художника.

2) Сегодня в театре аншлаг.

3) Наш сосед — абонемент городской телефонной сети.

4) Состоялось открытие монумента в честь Бородинского сражения.

А3. В каком слове пишется и?

1) В прославивш_м автора романе;

2) с сильно бьющ_мся сердцем;

3) в побледневш_м небе;

4) на качающ_мся пароме.

А4. В каком слове пишется буква я?

1) Пол_щие дачники; 2) недорого сто_щие книги;

3) бре_щий полет; 4) леч_щий врач

А5. На месте каких цифр необходимы запятые?

Решив это (1) Маша (2) ожидающая его в переполненной комнате (3) не обращая ни на кого внимания (4) молча пошла по лестнице (5) ведущей наверх (6) и не спеша открыла дверь.

1) 1, 2, 3, 4, 5; 2) 1, 2, 3, 5, 6; 3) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 4) 2, 3, 5, 6.

А6. Укажите грамматически правильное продолжение предложения Читая текст учебника,

1) не отвлекайтесь; 2) каждая фраза должна обдумываться;

3) необходим словарь; 4) это займет не меньше часа.

А7. Укажите предложение, в котором границы (вертикали) причастного оборота определены неправильно (запятые не проставлены).

1) Гигантские самосвалы | несущие на горбу гору каменных глыб | осторожно въезжали на мост.

2) Собранная с деревьев листва | закружилась в вихре и стала подниматься кверху.

3) Высокое летнее небо | наполненное солнечным блеском | сквозило голубизной.

4) Ветер перелистывает книгу | забытую на столе.

А8. В каком предложении не нужно ставить тире?

1) Геология это наука о строении, составе, истории земной коры.

2) Лень и трусость самые дурные пороки.

3) Льды как льды, пустыни как пустыни.

4) У войны короткий путь, у любви далекий.

А9. В каком словосочетании не пишется слитно?

1) (Не)проснувшийся город; 2) (не)заживающая долго рана;

3) работа (не)проделана; 4) (не)смыкая глаз.

А10. В каком слове на месте пропуска пишется и?

1) Раста_вший снег; 2) застав_вший отступить;

3) разве_ли сомнения; 4) ла_л на незнакомца.

А11. В каком слове на месте пропуска пишется о?

1) Свернуть направ_; 2) глядеть искос_;

3) наесться досыт_; 4) отмыть добел_.

А12. В каком слове на месте пропуска пишется буква н?

1) На улице безветре_о; 2) поступать ветре_о;

3) студентка сосредоточе_а и внимательна; 4) не раз чита_ая книга..

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3, С1.

(1) Почему телевизор частично заменяет сейчас книгу? (2) Да потому, что телевизор заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует — как смотреть и что смотреть. (3) Но постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже, сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее и интереснее, чем многие передачи. (4) Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я говорю: смотрите с выбором. (6) Тратьте свое время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. (8) Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать классикой. (9) Это значит, что в ней что-то существенное есть. (10) А может быть, это существенное для культуры человечества окажется существенным и для вас? (Д.С. Лихачев. )

В1. Из 4-го предложения выпишите слова, в которых не совпадает количество букв и звуков.

В2. Из группы предложений под номерами 1-4 выберите номер безличного предложения.

В3. Из группы предложений под номерами 4-7 выберите номер предложения с вводным словом.

не торопясь, сообразуясь

Ответы к заданиям в 8 классе

Стартовый контроль по русскому языку 10 класс

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

$11) нормировАть 2) прИбыв 3) нет кОнусов 4) зАгодя

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употребляется неверно?

$11) На этот раз открытую лекцию в музее читал ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ член Академии наук.

$12) Гость осведомился у хозяина о НАЛИЧНОСТИ свободных номеров в гостинице.

$13) Шутки Коли казались нам подчас ОБИДНЫМИ.

$14) В течение ДЛИТЕЛЬНОГО времени наша команда готовилась к восхождению на гору.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

$11) С тремястами новобранцами $12) Жареные тетерева

$13) Ихние друзья $14) Лягте на кушетку

А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Решая экзаменационные задачи,

$11) от учеников потребуется доскональное знание программы.

$12) вам понадобятся транспортир и калькулятор.

$13) будьте внимательны при записи ответа.

$14) главное внимание должно быть уделено аргументации ответов.

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).

$11) Туристам, любящим путешествовать по Южной Америке и при этом ни разу не бывавшим в Перу, понравится предложение нашей фирмы.

$12) Для церкви Святого Сикста в Пьяченце Рафаэль создаёт самое совершенное своё творение — картину «Сикстинскую Мадонну».

$13) Те, кто хорошо напишет все текущие контрольные работы, будут освобождены от экзамена.

$14) Вопреки ожиданиям главнокомандующего, враг отказался сдать крепость без боя.

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?

$11) На следующее утро экипаж наш был уже в крепости Сен-Мартен, которая находилась за сто верст от замка графа.

$12) Я увидел необходимость переменить тему разговора, который мог бы закончиться для меня невыгодным образом.

$13) Весь гарнизон ждал новостей из крепости, которую мятежники осадили неделю назад.

$14) Каротин, который содержится в моркови, очень полезен для зрения.

Прочитайте текст и выполните задания А7 — А 12.

(1)…(2)Во время цунами необычно высокие волны прибоя неожиданно появляются на побережье при опускании, поднятии или изменении дна океана. (3)Такие нарушения поверхности дна происходят одновременно на большой территории и являются результатом не только землетрясений и извержений подводных вулканов, но и обвалов больших участков суши в океан, подводных сдвигов, оползней. (4)Однако, по многочисленным наблюдениям, в 95% случаев цунами возникают вследствие сильных подземных землетрясений. (5)Сам факт регистрации подобного землетрясения уже несёт информацию о возможном цунами. (6)…детальная обработка сейсмических данных о землетрясении позволяет определить координаты его эпицентра и магнитуду, возможность возникновения цунами с опасной высотой волны.

А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте?

$11) Все стихийные бедствия нарушают привычный уклад жизни.

$12) По мере уменьшения глубины океана скорость движения и размеры волны уменьшаются.

$13) К наиболее опасным морским геологическим явлениям природного происхождения относятся цунами.

$14) Магнитуда землетрясения — величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении.

А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом предложении?

$11) Наоборот, $12) Более того,

$13) Чтобы $14) Несмотря на это,

А9. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложениятекста?

$11) Позволяет определить координаты (предложение 6)

$12) Такие нарушения происходят (предложение 3)

$13) Волны неожиданно появляются (предложение 2)

$14) Факт несёт информацию (предложение 5)

А10. Укажите верную характеристику третьего (3) предложениятекста.

$11) Сложное бессоюзное $12) Простое осложненное

$13) сложносочиненное $14) Сложное с сочинительной и бессоюзной связью между частями

А11. Укажите предложение, в котором есть производный предлог.

$11) 4 2) 6 3) 5 4) 3

А12. Укажите значение слова ДНО (ДНА) в предложении 3.

$11) Нижняя часть углубления, выемки $12) Низ, основание сосуда, вместилища

$13) Грунт под водой водоёма $14) Верхняя часть твёрдого головного убора

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?

При посещении охотничьего замка туристам понравились стари(1)ые гобелены в центральном зале, а также великолепные изыска(2)ые портреты в золочё(3)ых рамах, на которых изображе(4)ы были прежние владельцы.

$11) 1, 3, 4 2) 1, 2 3) 1, 2, 3 4) 2

А14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

$11) Спл..чённый, доск..нально, покл..нение $12) Оч..ровать, препод..ватель, выг..реть

$13) Г..ристый, ч..столюбие, землетр..сение $14) Подтв..рдить, ут..пический, бл..стательный

А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

$11) Пр..берегать, пр..обладать, пр..неприятный $12) Под..тожить, прд..стория, сверх..нтересный

$13) Ни..провергать, ра..считывать, не..говорчивый $14) Над..едливый, из..бразить, поз..быть

А16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?

$11) Расплат..шься, угнета..мый $12) Бре..шься, прикле..вший

$13) Раска..шься, упорядоч..нный $14) Пристро..шь, атаку..мый

А17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?

А. ноч..вать Б. надоедл..вый

В. продл..вать Г. обманч..вый

$11) А, Б, В 2) А, Г 3) Б, В, Г 4) А, В

Ответы к заданиям по русскому языку для 10 класса

Источник: for-teacher.ru

Время размять мозги: решаем задачи на логику

В детстве в учебниках по математике всегда были задачи, помеченные звездочкой, так называемые «задачи повышенной сложности». Некоторые учителя по какой-то причине их либо пропускали, либо уделяли очень мало внимания, либо оставляли на самостоятельный разбор в качестве домашнего задания, либо просто не располагали временем для их разбора. На самом деле эти задачи активно развивают мышление ребенка, его интеллектуальные способности, в особенности логику.

«Зачем вообще развивать логику?» – спросите вы. К примеру, человек работает бухгалтером или филологом, биологом или тренером в спортивном зале. Вот, к чему в его практике акцентировать внимание на логическом мышлении? Ответ прост: развитая логика означает развитое мышление, способность видеть очевидные вещи, приходить к ним самостоятельно, а не с чьей-то помощью, делать практические выводы, которые помогают в обыденных ситуациях. Иногда логически поразмыслив, мы приходим к, казалось бы, простым и очевидным вещам, хотя до этого их не замечаем.

Кстати, развитие логического мышления, а также других навыков поможет вам учиться быстрее, эффективнее и интереснее. Этот же результат вы получите по прохождении нашей 5-недельной онлайн-программы «Лучшие техники самообразования».

Хорошо. Допустим, момент с задачками со звездочкой упущен, не вернешь былые школьные годы. Означает ли это, что нам уже никак не получится развить логику, действительно ли поезд с интеллектуальным капиталом ушел? Однозначно нет! И в этой статье мы попытаемся потренировать нашу логику.

Так что включайтесь в работу и айда решать задачки на развитие логического мышления.

Ниже вы увидите ряд заданий. Не торопитесь открывать окошко с ответом, подумайте над решением, попытайтесь подойти к решению нестандартно, рассмотрите возможные варианты, перенесите смысловые акценты в задании, в общем, постарайтесь мыслить с разнопланово. В любом случае, не отчаивайтесь, если не придете к правильному ответу. Терпение и труд все перетрут. А мы желаем вам успехов!

Задача №1

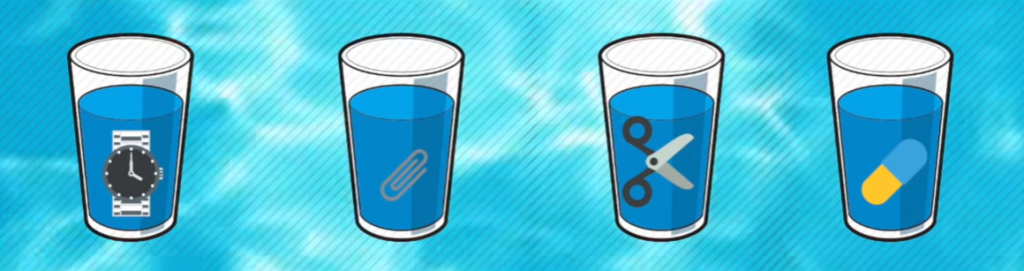

Представьте, перед вами четыре стакана, наполненных водой. В каждом стакане находятся предметы. Так:

- в первом стакане – металлические наручные часы;

- во втором стакане – канцелярская скрепка;

- в третьем стакане – металлические ножницы;

- в четвертом стакане – ластик.

При этом уровень воды во всех стаканах одинаковый. Визуально это выглядит следующим образом:

Вопрос: в каком стакане воды больше, чем в остальных?

Во втором стакане. Все дело в скрепке, которая по сравнению с другими предметами имеет меньший объём. Соответственно, для необходимого уровня воды требуется больше.

Размялись? Согласитесь, это было несложно. Продолжаем…

Задача №2

Давайте немного вспомним арифметические действия и применим их к задаче.

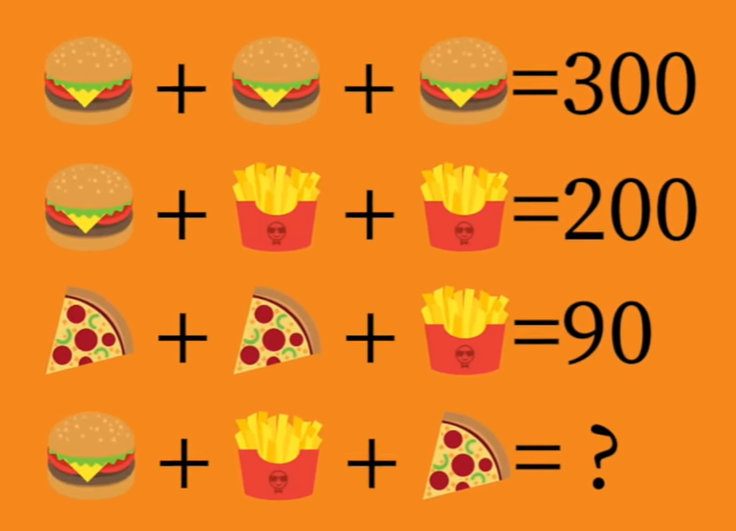

В кафе быстрого питания зашли четыре посетителя. При этом:

- первый посетитель купил три бургера и заплатил 300 рублей;

- второй посетитель купил один бургер и две порции картофеля фри и заплатил 200 рублей;

- третий посетитель купил два куска пиццы и одну порцию картофеля фри и заплатил 90 рублей;

- четвертый посетитель купил один бургер, одну порцию картофеля фри и один кусок пиццы.

Схематично эту ситуацию можно представить так:

Вопрос: сколько заплатил четвертый посетитель?

Если три бургера составили 300 рублей, то один бургер стоит 100 рублей (300/3). Если второй посетитель заплатил 100 рублей за бургер, то еще 100 рублей приходится на две порции картофеля, то есть одна порция картофеля фри стоит 50 рублей (100/2). Если третий посетитель заплатил 90 рублей, потратив 50 рублей на картофель, а сорок рублей на две пиццы, то одна пицца стоит 20 рублей (40/2). Соответственно четвертый посетитель заплатил: 100 + 50 + 20 = 170 рублей.