Долгое время казалось, что механика Ньютона может дать теоретическое объяснение любых явлений. Однако постепенно выявлялись границы применимости классической механики. Решающую роль сыграло здесь изучение электромагнитных процессов и создание классической теории электромагнетизма. Центральное место в этой теории занимает представление об электромагнитном поле. Электромагнитное поле — особый вид материи, который подчиняется не законам классической механики (механики Ньютона), а иным законам, математическим выражением которых являются уравнения Максвелла.

Теории электромагнитного поля Максвелла были присущи два недостатка:

1. Она не совмещалась с принципом относительности движения классической физики, поскольку ее уравнения оказались неинвариантными относительно преобразований Галилея.

2. Полевая картина физической реальности оказалась теоретически неполной и логически противоречивой. Эйнштейн отмечал: теория Максвелла хотя и правильно описывает поведение электрически заряженных частиц,но не дает теории этих частиц. Следовательно, они должны рассматриваться на основе классической механики как материальные точки, расположенные в пространстве дискретно, что противоречит понятию поля. Последовательная полевая теория требует непрерывности всех элементов теории.

Теория относительности за 10 минут (вы точно поймете)

Объектом изучения в классической механике были или материальные точки, или точки пространства, или моменты времени. Эйнштейн отвергает все эти разделительные «или».

Объектом теории относительности выступают «физические события» как целостные объекты, в которых объединены понятия материи, движения, пространства, времени.

Физической реальностью обладают только сами события, определенные четырьмя числами x, y, z, t. «Законы природы примут наиболее удовлетворительный вид, будучи выражены как законы в четырехмерном пространственно- временном континууме».

Остановимся теперь на первом недостатке. Анализ показал, что уравнения Максвелла неинвариантны относительно галилеевых преобразований. Это значит, что при переходе от одной ИСО к другой форма уравнений оказалась разной. Это равносильно тому, что в разных системах отсчета один и тот же физический процесс осуществлялся по разным законам, что противоречит науке.

Проблему пытались решить путем переработки уравнений Максвелла, это ни к чему не привело.

В 1904 г. Лоренц решил видоизменить правила галилеевых преобразований так, чтобы относительно этих правил уравнения Максвелла оказались инвариантными.

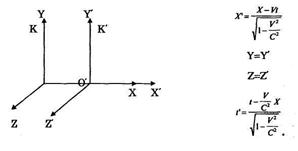

Лоренцевы преобразования – это новые правила перехода от одной ИСО к другой. Для случая, когда система K’ движется относительно K со скоростью υ вдоль оси x, преобразования Лоренца имеют вид:

Лоренц искусственно получил новые правила перехода. При этом уравнения Максвелла оказываются инвариантными в любых ИСО. Однако неясно было имеют ли преобразования физический смысл.

Эйнштейн предпринял попытку дедуктивного построения теории, которая бы наполнила преобразования Лоренца физическим смыслом – теорию относительности.

Теория относительности для чайников (часть 1)

Теория относительности Эйнштейна объединяет классическую механику и электромагнитную теорию Максвелла и выступает как релятивистская механика.

Релятивистская (эйнштейновская) механика изучает движение материальных объектов при скоростях, сравнимых со скоростью света в вакууме.

В ее основе лежат два постулата:

1. Принцип относительности движения. Равноправие всех инерциальных систем отсчета. Инерциальная система отсчета – это система отсчета, в которой справедлив первый закон Ньютона (закон инерции). Любая система отсчета, движущаяся относительно инерциальной системы отсчета поступательно, равномерно и прямолинейно, также является инерциальной системой отсчета.

Напомним, что движение тела, при котором все его точки в данный момент времени движутся одинаково, называется поступательным движением. Движение с постоянной по модулю и направлению скоростью называется равномерным прямолинейным движением. При равномерном прямолинейном движении тело движется по прямой и за любые равные промежутки времени проходит одинаковый путь.

Равноправие всех инерциальных систем отсчета означает, что во всех таких системах законы физики одинаковы. Это утверждение называется релятивистской инвариантностью.

2. Принцип постоянства скорости света в вакууме. Скорость света в вакууме принято обозначать буквой с (с= 300000 км/с). Этот постулат означает, что скорость света в вакууме не зависит от движения источника света.

Скорость света является максимальной возможной скоростью распространения материальных взаимодействий.

Первый постулат означает, что, находясь в закрытой кабине и производя наблюдения над механическим движением, электрическими и магнитными процессами и любыми другими явлениями, невозможно установить, покоится кабина или движется равномерно и прямолинейно. Тем самым устанавливается относительность понятий “покой” и “равномерное прямолинейное движение”.

Из этих двух физических принципов Эйнштейн заново вывел математические преобразования Лоренца, но теперь наполнив их физическим смыслом.

1. с ростом механической скорости объекта, его пространственные размеры укорачиваются:

где l -длина объекта, движущегося со скоростью v ;

l0 — длина объекта при v = 0;

c — скорость света в вакууме.

2. с ростом механической скорости объекта время протекания процессов замедляется по формуле:

3. с ростом механической скорости объекта масса объекта увеличивается по формуле:

Для того чтобы в выбранной системе отсчета выполнять измерения промежутка времени между двумя событиями (например, началом и концом какого-либо процесса), происходящими в одной и той же точке пространства, достаточно иметь эталонные часы. Наибольшей точностью в настоящее время обладают часы, основанные на использовании собственных колебаний молекул аммиака (молекулярные часы) или атомов цезия (атомные часы). Измерение промежутка времени опирается на понятие одновременности: длительность какого-либо процесса определяется путем сравнения с промежутком времени, отделяющим показание часов, одновременное с концом процесса, от показания тех же часов, одновременного с началом процесса. Если же оба события происходят в разных точках системы отсчета, то для измерения промежутков времени между ними в этих точках необходимо иметь синхронизованные часы.

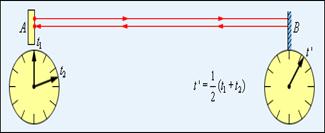

Эйнштейновское определение процедуры синхронизации часов основано на независимости скорости света в пустоте от направления распространения. Пусть из точки A в момент времени t1 по часам A отправляется короткий световой импульс (рис. 1). Пусть время прихода импульса в B и отражения его назад на часах B есть t’. Наконец, пусть отраженный сигнал возвращается в A в момент t2 по часам A. Тогда по определению часы в A и B идут синхронно, если t’ = (t1 + t2) / 2.

Рисунок 1. Синхронизация часов в СТО.

Существование единого мирового времени, не зависящего от системы отсчета, которое принималось как очевидный факт в классической физике, эквивалентно неявному допущению о возможности синхронизации часов с помощью сигнала, распространяющегося с бесконечно большой скоростью.

Итак, в разных точках выбранной системы отсчета можно расположить синхронизованные часы. Теперь можно дать определение понятия одновременности событий, происходящих в пространственно-разобщенных точках: эти события одновременны, если синхронизованные часы показывают одинаковое время.

Рассмотрим теперь вторую инерциальную систему K’, которая движется с некоторой скоростью υ в положительном направлении оси x системы K. В разных точках этой новой системы отсчета также можно расположить часы и синхронизировать их между собой, используя описанную выше процедуру. Теперь интервал времени между двумя событиями можно измерять как по часам в системе K, так и по часам в системе K’. Будут ли эти интервалы одинаковы? Ответ на этот вопрос должен находиться в согласии с постулатами СТО.

Пусть оба события в системе K’ происходят в одной и той же точке и промежуток времени между ними равен τ0 по часам системы K’. Этот промежуток времени называется собственным временем. Каким будет промежуток времени между этими же событиями, если его измерить по часам системы K?

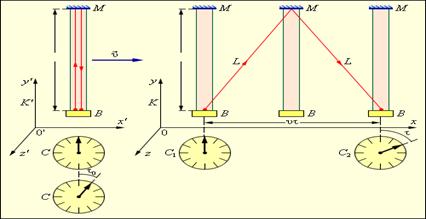

Для ответа на этот вопрос рассмотрим следующий мысленный эксперимент. На одном конце твердого стержня некоторой длины l расположена импульсная лампа B, а на другом конце – отражающее зеркало M. Стержень расположен, неподвижно в системе K’ и ориентирован параллельно оси y’ (рис. 2). Событие 1 – вспышка лампы, событие 2 – возвращение короткого светового импульса к лампе.

В системе K’ оба рассматриваемых события происходят в одной и той же точке. Промежуток времени между ними (собственное время) равен τ = 2l / c. С точки зрения наблюдателя, находящегося в системе K, световой импульс движется между зеркалами зигзагообразно и проходит путь 2L, равный

где τ – промежуток времени между отправлением светового импульса и его возвращением, измеренный по синхронизованным часам C1 и C2, расположенными в разных точках системы K.

Рисунок 2. Относительность промежутков времени. Моменты наступлений событий в системе K’ фиксируются по одним и тем же часам C, а в системе K – по двум синхронизованным пространственно-разнесенным часам C1 и C2. Система K’ движется со скоростью υ в положительном направлении оси x системы K.

Но согласно второму постулату СТО, световой импульс двигался в системе K с той же скоростью c, что и в системе K’. Следовательно, τ = 2L / c.

Из этих соотношений можно найти связь между τ и τ0:

Таким образом, промежуток времени между двумя событиями зависит от системы отсчета, то есть является относительным. Собственное время τ0 всегда меньше, чем промежуток времени между этими же событиями, измеренный в любой другой системе отсчета. Этот эффект называют релятивистским замедлением времени. Замедление времени является следствием инвариантности скорости света.

Эффект замедления времени является взаимным, в согласии с постулатом о равноправии инерциальных систем K и K’: для любого наблюдателя в K или K’ медленнее идут часы, связанные с движущейся по отношению к наблюдателю системой. Этот вывод СТО находит непосредственное опытное подтверждение.

Например, при исследовании космических лучей в их составе обнаружены μ-мезоны – элементарные частицы с массой, примерно в 200 раз превышающей массу электрона. Эти частицы нестабильны, их среднее собственное время жизни равно τ0 = 2,2·10 –6 с. Но в космических лучах μ-мезоны движутся со скоростью, близкой к скорости света. Без учета релятивистского эффекта замедления времени они в среднем пролетали бы в атмосфере путь, равный cτ0 ≈ 660 м. На самом деле, как показывает опыт, мезоны за время жизни успевают пролетать без распада гораздо большие расстояния. Согласно СТО, среднее время жизни мезонов по часам земного наблюдателя равно , так как β = υ / c близко к единице. Поэтому средний путь υτ, проходимый мезоном в земной системе отсчета, оказывается значительно больше 660 м.

С релятивистским эффектом замедления времени связан так называемый «парадокс близнецов». Предполагается, что один из близнецов остается на Земле, а второй отправляется в длительное космическое путешествие с субсветовой скоростью. С точки зрения земного наблюдателя, время в космическом корабле течет медленнее, и когда астронавт возвратится на Землю, он окажется гораздо моложе своего брата-близнеца, оставшегося на Земле. Парадокс заключается в том, что подобное заключение может сделать и второй из близнецов, отправляющийся в космическое путешествие. Для него медленнее течет время на Земле, и он может ожидать, что по возвращению после длительного путешествия на Землю он обнаружит, что его брат-близнец, оставшийся на Земле, гораздо моложе его.

Чтобы разрешить «парадокс близнецов», следует принять во внимание неравноправие систем отсчета, в которых находятся оба брата-близнеца. Первый из них, оставшийся на Земле, все время находится в инерциальной системе отсчета, тогда как система отсчета, связанная с космическим кораблем, принципиально неинерциальная. Космический корабль испытывает ускорения при разгоне во время старта, при изменении направления движения в дальней точке траектории и при торможении перед посадкой на Землю. Поэтому заключение брата-астронавта неверно. СТО предсказывает, что при возвращении на Землю он действительно окажется моложе своего брата, оставшегося на Земле.

Эффекты замедления времени пренебрежимо малы, если скорость космического корабля гораздо меньше скорости света c. Тем не менее, удалось получить прямое подтверждение этого эффекта в экспериментах с макроскопическими часами. Наиболее точные часы – это атомные часы на пучке атомов цезия. Эти часы «тикают» 9192631770 раз в секунду. Американские физики в 1971 году провели сравнение двух таких часов, причем одни из них находились в полете вокруг Земли на обычных реактивных лайнерах, а другие оставались на Земле в военно-морской обсерватории США. В соответствии с предсказаниями СТО, путешествующие на лайнерах часы должны были отстать от находящихся на Земле часов на (184 ± 23)·10 –9 с. Наблюдаемое отставание составило (203 ± 10)·10 –9 с, то есть в пределах ошибок измерений. Через несколько лет эксперимент был повторен и дал результат, согласующийся со СТО с точностью 1 %.

В настоящее время уже необходимо принимать во внимание релятивистский эффект замедления хода часов при транспортировке атомных часов на большие расстояния.

СТО устанавливает зависимость пространства и времени от скорости движения материальных тел. Кроме того, она устанавливает неразрывную связь пространства и времени, поскольку они изменяются синхронно, и притом в противоположных направлениях: при больших скоростях движения тел их линейный размер сокращается в направлении движения, а ритмика течения времени растягивается. Поэтому рассмотрение физических событий должно относиться е единому четырехмерному пространственно-временному континууму.

выражает фундаментальный закон природы, который принято называть законом взаимосвязи массы и энергии.

Следует обратить внимание, что при малых скоростях движения (υ 0 и τ ≈ τ0. Таким образом, классические представления, лежащие в основе механики Ньютона и сформировавшиеся на основе многовекового опыта наблюдения над медленными движениями, в специальной теории относительности соответствуют предельному переходу при β = υ / c → 0. В этом проявляется принцип соответствия.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Тема 2.2. Специальная теория относительности (сто)

Основные релятивистские эффекты (следствия из постулатов Эйнштейна).

Соответствие СТО и классической механики: их предсказания совпадают при малых скоростях движения (гораздо меньше скорости света)

Принцип относительности— фундаментальный физический принцип. Различают:

- Принцип относительности классической механики-постулат Г.Галилея, согласно которому в любых инерциальных системах отсчета все механические явления протекают одинаково при одних и тех же условиях. Законы механики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.

- Принцип относительности релятивитской механики — постулат А.Эйнштейна, согласно которому в любых инерциальных системах отсчета все физические явления протекают одинаково. Т.е. все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.

Инерциальная система отсчета(ИСО) — система отсчета, в которой справедлив закон инерции: тело, на которое не действуют внешние силы, находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Всякая система отсчёта, движущаяся относительно ИСО равномерно и прямолинейно, также является ИСО. Согласно принципу относительности, все ИСО равноправны, и все законы физики в них действуют одинаково. Предположение о существовании хотя бы двух ИСО в изотропном пространстве приводит к выводу о существовании бесконечного множества таких систем, движущихся друг относительно друга с постоянными скоростями. Если скорости относительного движения ИСО могут принимать любые значения, связь между координатами и моментами времени любого «события» в разных ИСО осуществляется преобразованиями Галилея. Если скорости относительного движения ИСО не могут превышать некоторой конечной скорости «с», связь между координатами и моментами времени любого «события» в разных ИСО осуществляется преобразованиями Лоренца. Постулируя линейность этих преобразований, получают постоянство скорости «с» во всех инерциальных системах отсчета. Отцом принципа относительности считается Галилео Галилей, который обратил внимание на то, что находясь в замкнутой физической системе, невозможно определить, покоится эта система или равномерно движется. Во времена Галилея люди имели дело в основном с чисто механическими явлениями. Идеи Галилея нашли развитие в механике Ньютона. Однако с развитием электродинамики оказалось, что законы электромагнетизма и законы механики (в частности, механическая формулировка принципа относительности) плохо согласуются друг с другом. Эти противоречия привели к созданию Эйнштейном специальной теории относительности. После этого обобщённый принцип относительности стал называться «принципом относительности Эйнштейна», а его механическая формулировка — «принципом относительности Галилея». А. Эйнштейнпоказал, что принцип относительности может быть сохранен, если радикально пересмотреть не подвергавшиеся на протяжении столетий сомнению фундаментальные понятия пространства и времени. Работа Эйнштейна стала частью системы образования нового блестящего поколения физиков, выросшего в 1920-х годах. Последующие годы не выявили в частной теории относительности каких-либо слабых мест. Однако Эйнштейну не давало покоя то обстоятельство, ранее отмеченное Ньютоном, что вся идея относительности движения рушится, если ввести ускорение; в этом случае в игру вступают силы инерции, отсутствующие при равномерном и прямолинейном движении. Через десять лет после создания частной теории относительности Эйнштейн предложил новую, в высшей степени оригинальную теорию, в которой главную роль играет гипотеза искривленного пространства и которая дает единую картину явлений инерции и гравитации. В этой теории принцип относительности сохранен, но представлен в гораздо более общей форме, и Эйнштейну удалось показать, что его общая теория относительности с небольшими изменениями включает бóльшую часть ньютоновской теории тяготения, причем одно из этих изменений объясняет известную аномалию в движении Меркурия. На протяжении более 50 лет после появления общей теории относительности в физике ей не придавалось особого значения. Дело в том, что расчеты, производимые на основе общей теории относительности, дают почти такие же ответы, как и вычисления в рамках теории Ньютона, а математический аппарат общей теории относительности намного сложнее. Проводить длинные и трудоемкие расчеты стоило лишь, чтобы разобраться в явлениях, возможных в гравитационных полях неслыханно высокой интенсивности. Но в 1960-х годах, с наступлением эры космических полетов, астрономы начали сознавать, что Вселенная гораздо разнообразнее, чем это представлялось вначале, и что могут существовать такие компактные объекты с высокой плотностью, как нейтронные звезды и черные дыры, в которых гравитационное поле действительно достигает необычайно высокой интенсивности. В то же время развитие вычислительной техники отчасти сняло бремя утомительных расчетов с плеч ученого. В результате общая теория относительности начала привлекать внимание многочисленных исследователей, и в этой области начался бурный прогресс. Были получены новые точные решения уравнений Эйнштейна и найдены новые способы интерпретации их необычных свойств. Более детально была разработана теория черных дыр. Граничащие с фантастикой приложения этой теории указывают на то, что топология нашей Вселенной гораздо сложнее, чем можно было думать, и что могут существовать другие вселенные, отстоящие от нашей на гигантские расстояния и соединенные с ней узкими мостиками искривленного пространства. Не исключено, конечно, что это предположение окажется неверным, но ясно одно: теория и феноменология гравитации – это математическая и физическая страна чудес, которую мы едва начали исследовать. Два фундаментальных принципа СТО:

- Первый постулат Эйнштейна(принцип относительности): законы природы инвариантны относительно смены системы отсчёта (все законы природы одинаковы во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга. Иначе говоря, никакими опытами нельзя отличить движущуюся систему отсчета от покоящейся. Например, ощущения, которые испытывает человек в неподвижном автомобиле на перекрестке, когда ближайшая к нему машина начинает медленно трогаться с места, у человека возникает иллюзия, что его машина откатывается назад.)

- Второй постулат Эйнштейна:инвариантность скорости света(принцип постоянства скорости света: скорость света в вакууме одинакова во всех системах отсчета, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга (c=const=3 10 8 м/с). Скорость света в вакууме не зависит от движения или покоя источника света. Скорость света является предельно возможной скоростью распространения материальных объектов).

Соответствие СТО и классической механики: их предсказания совпадают при малых скоростях движения (гораздо меньше скорости света). Эйнштейн отказался от понятий пространства и времени Ньютона. Пространства без материи, как чистого вместилища, не бывает, и геометрия (искривление) мира, и замедление течения времени определяются распределением и движением материи. Основные релятивистские эффекты(следствия из постулатов Эйнштейна):

- времяотносительно, т.е. скорость хода часов определяется скоростью самих часов относительно наблюдателя.

- пространство относительно, т.е. расстояние между точками пространства зависит от скорости наблюдателя.

- относительность одновременности (если для неподвижного наблюдателя два события одновременны, то для наблюдателя, который движется, – это не так)

- относительность расстояний (релятивистское сокращение длин: в движущейся системе отсчета пространственные масштабы укорочены вдоль направления движения)

- относительность промежутков времени (релятивистское замедление времени: в движущейся системе отсчета время идет медленнее). Этот эффект проявляется, к примеру, в необходимости корректировать часы на спутниках Земли.

- инвариантность пространственно-временного интервала между событиями (интервал между двумя событиями имеет в одной системе отсчета то же самое значение, что и в другой)

- инвариантность причинно-следственных связей

- единство пространства-времени (пространство и время представляют единую четырехмерную реальность – мы видим мир всегда пространственно-временным.)

- эквивалентность массы и энергии

Таким образом,в теории Эйнштейна пространство и время относительны— результаты измерения длины и времени зависят от того, движется наблюдатель или нет.

Источник: studfile.net

Теория относительности Эйнштейна: коротко и просто о сложном

Альберт Эйнштейн — великий физик-теоретик, имя которого на слуху у каждого из нас еще со школьной скамьи. Обладатель Нобелевской премии, автор почти 500 книг, посвященных физике, философии и истории. Именно он перевернул научное представление о природе пространства и времени, движении и законах механики теорией относительности, которую открыл в 1905 году.

Согласно его теории, мир состоит из четырех измерений:

- вправо-влево;

- вверх-вниз;

- вперед-назад.

Еще одно измерение – время. Эти четыре величины формируют пространственно–временную физическую модель.

Самое интересное в том, что восприятие времени и пространства напрямую зависит от скорости нашего движения.

Взаимосвязь трех составляющих объясняет специальная теория относительности: чем больше скорость движения объекта, тем больше искажение пространства и времени.

На основе данного учения позже Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности, но она понятна немногим, потому в школе мы изучали специальную теорию относительности. Именно о ней мы поговорим подробнее в статье.

Основные принципы учения

Как определить движется объект или стоит на месте? Просто оцените его состояние относительно других тел. Важно понимать, что наличие или отсутствие движения, а также скорость перемещения зависят от двух факторов: кто наблюдает за предметом и откуда наблюдает. Проще говоря, движение – это относительный параметр.

Давайте рассмотрим на простом примере. Представьте, что вы едете в метро после непростого рабочего дня и, сидя на одном из пассажирских мест, увлеченно изучаете нашу онлайн-программу «Психическая саморегуляция» через свой телефон (кстати, отличный выбор, если ваша цель — справиться со стрессом, трудными отношениями в коллективе и другими «тормозящими» эмоциями). Для вас все объекты в вагоне, такие как кресла, пассажиры (речь о тех, кто стоит или сидит) и, конечно, ваш телефон находятся в неподвижном состоянии, т.е. их скорость передвижения равно нулю.

Ваш друг решил встретить вас на платформе одной из станций и уже ожидает на месте. Для него поезд и все объекты, находящиеся в нем, движутся с одинаковой скоростью, например, 50 км/ч. А если кто-то из пассажиров вагона решит перейти на ходу поезда по направлению движения состава в другой вагон, то его скорость будет еще выше, т.к. она суммируется со скоростью поезда.

Но есть одно исключение из правила — свет фар поезда. Скорость света остается неизменна и будет равна скорости движения самого поезда.

Отсюда следуют два главных принципа специальной теории относительности:

- Принцип относительности: если объекты неподвижны или имеют постоянную скорость (например, вы и ваш телефон), для них все физические явления протекают одинаково.

- Принцип постоянства скорости света: данная величина не зависит от других данных (например, от источника света) и является постоянной для всех наблюдателей.

На первый взгляд, скорость света кажется молниеносной, но это не так. Рассмотрим на примере распространения света в космосе. Между Солнцем и Землей 150 миллионов километров, солнечный свет доходит до земного шара за 8 минут. Соответственно, если Солнце вдруг перестанет светить, ночь нас накроет не сразу, а через 8 минут.

Два главных принципа теории рождают другие важные факты о пространственно-временной среде. Расскажем о них в следующих разделах.

Следствия учения

Важно понять, как выше изложенные принципы относятся к пространству и времени. Благодаря им Альберт Эйнштейн пришел к трем выводам:

- время замедляется;

- пространство расширяется;

- масса увеличивается.

Чтобы понимать, о чем речь, давайте рассмотрим подробнее каждое из заключений.

Время замедляется

Время — это не абсолютная величина, она зависит от системы отсчета, в которой находится на данный момент.

Интересный опыт был проведен с применением двух атомных часов: одно устройство было отправлено самолетом вокруг планеты, а другое осталось на Земле. После посадки самолета сравнили показатели часов: те, что облетели земной шар, отставали от других часов на тысячные секунды.

Отсюда можно сделать вывод, время идет медленнее относительно объектов, находящихся в движении. При этом оно становится еще медленнее, если скорость объекта приближается к скорости света. Если космический корабль достигнет скорости света, то астронавт попадет в будущее. В этом случае время также будет относительно: недели в космосе будут равны годам на Земле. На этой теории построены сюжеты многих фантастических фильмов о космосе и его исследователях.

Пространство уменьшается

Давайте представим, что наш космический путешественник отправляется в полет на своем корабле. Скорость летательного аппарата приближается к скорости света и если наблюдать за его полетом со стороны, то можно заметить, что по направлению движения он становится короче, а перпендикулярно пути сохраняет исходные размеры, т.е. его ширина не меняется. При этом с самим астронавтом все в порядке: он на прежнем месте и прежних параметров.