Проблема развития дошкольников в условиях дополнительного образования может решаться в процессе организации специальных групп раннего развития. Организация деятельности таких групп возможна только при научно-обоснованном подходе и специальных программах, учитывающих закономерности и возможности образования и развития детей этого возраста.

В статье представлены концептуальные подходы и научно-методические характеристики экспериментальной программы по организации развития детей 4–6 лет в условиях специализированного центра дополнительного образования. Показаны принципы построения дидактической модели организации образовательно-развивающей деятельности с детьми начиная с младшего дошкольного возраста. Приведены первые промежуточные результаты экспериментальной деятельности. Установлено, что предлагаемая модель организации раннего развития детей в условиях дополнительного образования способствует значительному позитивному продвижению дошкольников в направлении развития их коммуникативной и игровой деятельности, развитию адаптивных механизмов и социализации.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

коммуникативное развитие

игровая деятельность

дидактическая модель

дошкольный возраст

раннее психическое развитие

1. Князева Т.Н. Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий. — М.: Аркти. — 2004. — 214 с.

2. Князева Т.Н., Грабцова Е.В., Назарова Ю.П. Развитие игровой и коммуникативной деятельности дошкольников в условиях дополнительного образования / Научный потенциал. — № 2(15), 2014. – С. 48–54.

3. Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до школы» // Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой // Диагностический журнал. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 79 с.

4. Попова Л.Н., Гонтаревская М.Н., Киселева М.О. Детско-родительский клуб «Веселая семейка»: Практические материалы.- М.: ТЦ Сфера. — 2012. – 128 с.

5. Эльконин Д.Б. Психология игры. — М.: Владос, 1999. — 360 с.

В последние десятилетия развитие детей раннего и среднего дошкольного возраста становится все более актуальной проблемой как в теоретическом, так и в прикладном аспектах, и привлекает внимание специалистов педагогического и психологического профиля. В частности, в сфере дополнительного образования это обусловлено расширением спектра деятельности и возможностей этой образовательной среды.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (утвержден 17 октября 2013 г.) в качестве одной из главных целей, созвучных Конституции РФ и Конвенции ООН о правах ребенка, формулируются поддержка разнообразия детства, организация гуманистического взаимодействия взрослых и детей с учетом уважения личности ребенка, а также обеспечение «равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства». Социальная стратегия государства предполагает создание условий для выявления и развития потенциальных возможностей и способностей ребенка уже в период дошкольного детства. В этом плане значительные возможности для создания развивающего пространства детям раннего и среднего дошкольного возраста имеют учреждения дополнительного образования.

Психолого-педагогическое обеспечение развивающих программ начального образования (магистратура)

Проблема нашего исследования определяется следующим противоречием, сложившимся в практике развития детей дошкольного уровня: современные отечественные дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) выполняют важные воспитательные, развивающие и образовательные функции, однако условия и структура деятельности не могут удовлетворить возрастающие потребности семьи в более широких и менее формализованных формах деятельности детей, организации более свободного творческого развивающего пространства для детей, и их родителей. С одной стороны, необходимая подготовка детей к обучению в школе, их развитие в дошкольном возрасте требуют обязательного посещения детских образовательных учреждений. С другой стороны, многие семьи не имеют возможности посещать ДОУ по самым различным причинам (отсутствие мест, удаленность, не устраивает график работы ДОУ, ребенок не может посещать детский сад по состоянию здоровья и т.п.).

Для преодоления сложившихся противоречий ряд функций дошкольных образовательных учреждений берут на себя психологические центры и центры дополнительного образования. Однако главной проблемой в этом случае является отсутствие программ комплексного развития детей (начиная с раннего и среднего дошкольного возраста), сочетающих необходимые требования к уровню подготовки детей и особые (неформальные) методы работы с детьми в условиях дополнительного образования.

Организуемая нами психолого-педагогическая развивающая среда в условиях дополнительного образования построена для детей, не посещающих дошкольные учреждения. Такие дети испытывают дефицит общения, поскольку зачастую родители не могут обеспечить систематическое, полноценное их развитие. Экспериментальная программа в условиях дополнительного образования обеспечивает ребенку возможность посещать в одном месте занятия по различным направлениям, что позволяет выявить наклонности детей и сформировать навыки, необходимые для последующего обучения.

Концептуальная разработка программы экспериментальной деятельности по развитию и воспитанию дошкольников в условиях дополнительного образования опирается на ключевые положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, в рамках которой сформулирован общий психологический закон психического развития и социального становления личности, ее «врастания» в культуру, конкретизированный и дополненный его учениками и последователями (А.Г.

Асмоловым, Л.И. Божович, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, М.И. Лисиной, Л.Ф. Обуховой, Д.И. Фельдштейном и др.); на системный подход к изучению личности (Б.Г. Ананьевым, С.Л.

Рубинштейном и др.); на парадигму субъектного развития личности (В.И. Слободчиковым, Е.И. Исаевым); на принцип взаимосвязи в процессе индивидуального развития личностной и интеллектуальной сфер психики ребенка (К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Анцыферовой, Н.Л. Белопольской, ЛЕ.Л. Инденбаумом, И.А.

Коробейниковым, В.И.Слуцким и др.); а также использует основные идеи гуманистической психологии и личностно-ориентированного подхода в воспитании и обучении детей, идеи раннего развития ребенка и принципы ненасильственной педагогики и развивающей образовательной среды (Л.И. Божович, Л.Ф. Обухова, В.И. Мухина, М.И. Лисина).

Цель экспериментальной работы: разработка, теоретическое обоснование и практическая апробация комплексной программы интеллектуально-личностного развития детей дошкольного возраста в условиях дополнительного образования.

Новизна и значимость этой программы определяются авторским учебно-методическим комплексом [2], позволяющим объединять знания из различных учебно-познавательных и социально-воспитательных областей в единую научно-методическую систему; высокой востребованностью предлагаемых видов развивающей деятельности в системе дополнительного образования и на уровне запросов родителей; а также отсутствием аналогичной научно-методической системы в сфере дополнительного образования.

Программа дает возможность детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, получить в полном объеме необходимые для подготовки к школе навыки в условиях дополнительного образования в режиме, удобном для детей и родителей.

Направления и способы решения проблемы на экспериментальной площадке предусматривают:

1) соединение двух направлений психолого-педагогической деятельности: развитие актуальной для дошкольников ведущей деятельности – игровой – на основе учета закономерностей психовозрастного развития дошкольника и формирование потенциальной ведущей деятельности – учебной — с использованием программных требований ДОУ (рис. 1);

Рис. 1. Дидактическая модель организации экспериментальной работы по раннему развитию детей в условиях дополнительного образования

2) отбор и интеграцию специализированных способов (в соответствии с задачами экспериментальной работы) психолого-педагогической деятельности на всех уровнях реализации программы: построения содержания, выбора методов, организации форм.

На уровне содержания в программе предусматривается интеграция содержательных (программно-дидактических) аспектов базового уровня образования, предусмотренных ФГОС по дошкольному образованию и развивающего содержания (возрастно-психологического), рассчитанного на зону ближайшего развития детей. Синтез содержательного материала, предусмотренный задачами экспериментальной работы, разрабатывается специально как психолого-дидактическая часть образовательного поля.

На уровне методов обучения при построении работы с ребенком используются как методы формализованного обучения, необходимые для развития саморегуляции в процессе предстоящей учебной деятельности (словесно-иллюстративные, визуальные, метод упражнения и т.п.), так и методы, стимулирующие субъективную активность ребенка, соотносящиеся с актуальной игровой деятельностью (игровые, развивающие, коммуникативные, сюжетно-ролевые т.п.). Использование элементов каждой группы методов становится возможным при включении в процесс развития детей специально адаптированных под условия эксперимента частично-поисковых методов в игровой форме.

На уровне форм деятельности предусматривается использование фронтально-групповых форм работы (как требование будущей учебной деятельности), индивидуально-групповых (в процессе решения специальных задач: диагностических, психологических, логопедических и др.), а также применение дифференцированно-групповой работы с детьми для учета индивидуальных образовательных потребностей детей, предусмотренных условиями экспериментальной работы.

Особое направление деятельности в экспериментальной программе отводится системе диагностической работы для контроля и оценки уровня развития и продвижения каждого ребенка. Разработка и конструирование программ диагностического обследования осуществляются на базе авторских методик Т.Н. Князевой, психодиагностического комплекса Л.А. Венгера, методик С.Е. Гавриной., Е.Е.

Кравцовой.

В структуру формирующего эксперимента вошли такие циклы специальных развивающих программ, как: «Мир звуков», «Волшебные фигуры», «В гостях у сказки», «Прикладное творчество», «Посчитай-ка», «Мир цвета», «Подготовка к письму», «Развивающие игры», «Выразительное чтение», «Музыка». Учитывая психофизиологические особенности дошкольников, занятия проводятся в группе по 10–12 человек 5 раз в неделю. Дети пребывают в Центре с 9.00 до 12.30. Каждый день начинается и заканчивается свободными играми детей, общением по интересам.

Так как ведущим видом деятельности детей 4–7-летнего возраста является игра [5], в экспериментальной программе именно в процессе игровой деятельности формируются коммуникативные навыки, навыки саморегуляции и элементарные действия квази-учебного характера (простейшие действия анализа, конструирования, счета, рассказывания, рисования и др.). Ребенок, увлеченный интересным замыслом игры, не замечает того, что он многому научается. Взрослый тоже становится ее непосредственным участником, он вовлекает детей в совместную деятельность, делает ее интересной и значимой для них.

Ведущим направлением экспериментальной программы является формирование у дошкольников средств и способов коммуникации со взрослым и сверстником. Эта линия развития присутствует на всех этапах экспериментальной работы и в различных видах деятельности. Среди критериев оценки результатов развития детей параметр коммуникативного развития до и после экспериментальных занятий является одним из центральных, поэтому для оценки динамики развития детей по созданной программе был проведен мониторинг, позволяющий сравнить характеристики развития коммуникативных действий и игровой деятельности (как ведущей в дошкольном возрасте) детей 4–6 лет [3].

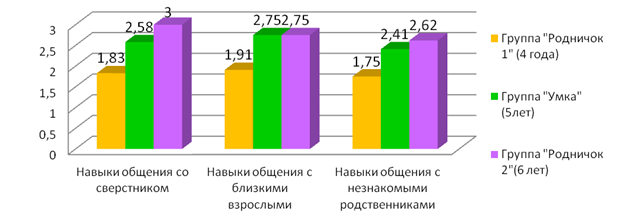

Исследование проводилось в начале и в конце учебного года. Мониторинг был составлен с использованием методики «Комплексная оценка результатов освоения программы “От рождения до школы”» [4]. Срез проводился в экспериментальной группе «Умка» (дети 5 лет) и двух контрольных группах «Родничок 1» (дети 4 лет) и «Родничок 2» (дети 6 лет) (результаты мониторинга представлены на рисунках 1–3).

Анализ данных мониторинга в начале года позволил выявить ряд трудностей, которые испытывали дети, начинающие посещать занятия: это проблемы в общении с незнакомыми взрослыми; затруднения в речевом развитии и построении высказывания; неумение проявлять внимание и сочувствие к сверстнику; затруднения в распределении ролей.

Специальная экспериментальная программа, проводимая с группой «Умка», показала яркую позитивную динамику развития воспитанников этой группы по сравнению с контрольными группами: по ряду показателей психического развития дети активно приближались к характеристикам развития 6-летних детей.

Рис. 2. Развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками у дошкольников экспериментальной и контрольных групп (данные на конец учебного года)

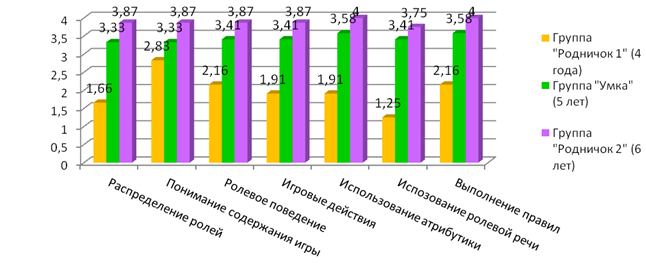

Наблюдая за детьми через полгода специальных занятий, педагоги отметили, что дети экспериментальной группы «Умка» более динамично усваивают необходимые социальные нормы правила взаимодействия в ходе игровой деятельности: они охотнее общались со сверстниками, меньше конфликтовали во время игр, легче договаривались о том, кто какими игрушками будет играть. Дети, которые ранее испытывали затруднения в общении со сверстниками и педагогами, стали более раскрепощенными, чаще улыбались. Ребята научились проявлять заботу о тех, кто слабее, овладели важными правилами поведения. Результаты мониторинга показали, что уровень развития коммуникативной и игровой деятельности детей в группе «Умка» догоняет, а по некоторым показателям превышает уровень развития детей группы «Родничок 2».

Рис. 3. Развитие игровой деятельности у дошкольников экспериментальной и контрольных групп (данные на конец учебного года)

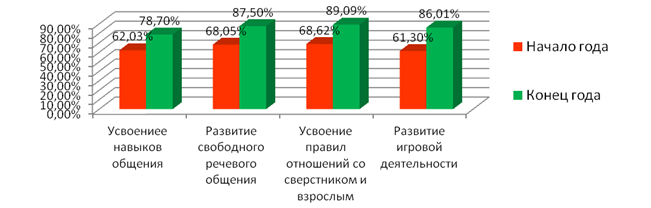

Кроме того, для оценки эффективности экспериментальной программы у детей группы «Умка» проводилась специальная оценка динамики развития ведущих показателей освоения навыков общения, норм и правил поведения и формирования игровой деятельности. Результаты фиксировались также в начале и в конце учебного года (рис. 3).

Рис. 4. Динамика развития ведущих показателей деятельности дошкольников в экспериментальной группе «Умка»

Эти данные свидетельствуют о том, что в ходе игровой деятельности под руководством взрослого дети активно осваивают не только ролевые характеристики деятельности, у них активно формируются морально-нравственные установки поведения при взаимодействии со сверстником и взрослым. Гораздо труднее достичь этого с помощью указаний и «нравоучений» взрослого вне совместной, доставляющей радость игры.

Результаты, полученные в ходе наблюдений и специально проведенного мониторинга, показали, что занятия по экспериментальной программе позволили не только преодолеть многие из трудностей детского развития, с которыми родители обращались к педагогам, но и развить интерес детей к различным формам взаимодействия в процессе игровой деятельности, активизировать позитивный потенциал их развития.

Положительная динамика развития детей студии «Умка» подтверждает эффективность предложенной модели деятельности для детей дошкольного возраста. Это дает основания для продолжения деятельности и доказывает необходимость дополнительного образования для развития нереализованных возможностей дошкольников и их подготовки к обучению в школе.

Рецензенты:

Сорокоумова С.Н., д.п.н., профессор ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород.

Суворова О.В., д.псх.н., профессор кафедры психологии и естественно-научных дисциплин Нижегородского филиала Института государственного управления, права и инновационных технологий (НФ НОУ ВПО ИГУПИТ), г. Нижний Новгород.

Источник: science-education.ru

Обзор ведущих программ психолого-педагогических занятий для дошкольников

Вступление. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагог-психолог работает по программе, которая должна, простите за тавтологию, соответствовать требованиям ФГОС ДО.

Разработка программы — трудоемкий, кропотливый труд, требующий большого опыта, научных знаний, а главное положительных результатов, хорошо было бы иметь единые утвержденные и рекомендованные к использованию примерные программы, а на их основе уже создавать рабочие программы для конкретного образовательного учреждения.

На сегодня нет списка рекомендованных ФГОС ДО программ.

В презентации предлагается получить основное представление о ряде инновационных, популярных на сегодня программ психолого-педагогических занятий для дошкольников, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС ДО и хорошо зарекомендовавших себя в работе.

Концептуально программы строятся на следующих научных теориях:

— личностно-ориентированный подход, концепции гуманной педагогики, некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребенка;

— зоны ближайшего развития (Л.С. Выгодского, Д.Б.Давыдова);

— рефлексивно-деятельностный подход — развитие психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных возрасту ребенка. Все программы базируются на принципах:

1. единства диагностики и коррекционно – развивающих задач;

2. учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;

3. достижение целей через организацию активной деятельности ребенка;

4. наглядность обучения; доступность; проблемность;

5. комплексное использование всего психолого-педагогического и коррекционно-развивающего инструментария; междисциплинарное взаимодействие специалистов разного профиля; при работе учитываются все психические функции и процессы, их взаимосвязь и взаимовлияние.

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.

По каждой программе будут освещены: актуальность; цели и задачи; и общее представление о занятиях.

1. Первая программа, которую предлагается рассмотреть это – победитель Всероссийского конкурса программ комплексного сопровождения психического развития детей дошкольного возраста(2003), программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.

Козлова, под редакцией Н.Ю. Куражевой.

Актуальностью разработки программы стала потребность разделить задачи педагогического и психологического развития ребенка. Авторами предпринята попытка обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года.

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.

Задачи: 1 введение ребенка в мир человеческих отношений; 2. Развитие коммуникативных умений; 3. развитие волевой сферы – саморегуляции; 4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки; 5. Развитие интеллектуальной сферы и познавательных процессов, внимания, восприятия, памяти, мышления и речи.

«Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий для детей 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет; для занятий разработаны рабочие тетради

Занятия проводятся в группах по 5-6 детей (3-5 лет) и до 8 детей (6-7 лет).

Построение программы для каждого возраста ориентированно на удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики:

3-4 года – восприятие;

4-5 лет – восприятие, эмоциональная сфера;

5-6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная;

6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера.

1.Организационный этап: создание эмоционального настроя;

2. Мотивационный этап: сообщение темы занятия, выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме;

3.Практический этап: подача новой информации, отработка полученных навыков;

4.Рефлексивный этап: обобщение полученных знаний, подведение итогов.

Программа для 3-4 лет направлена на создания условий для проявления всех видов активности ребенка; способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре. Темы по сказкам: «Репка», «Маша и медведь», «Теремок» и др.

Программа 4-5 лет направлена на самопознание ребенка, а также развитие коммуникативных навыков. Темы: мои глазки, мои ушки, мои ручки и т.п.

Программа 5-6 лет направлена на создание элементов произвольных психических процессов, развитие творческого потенциала, инициативы и самостоятельности мышления.

Программа 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» способствует созданию адекватной самооценки, формированию этических представлений, развитию полоролевой идентификации, развитию внутренней позиции ученика.

В каждой части есть темы: радость, грусть, гнев, спокойствие, удивление, испуг, темы по этикету.

2. Программа «Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». Автор-составитель И.А. Пазухина. (2004)

Актуальность создания программы вызвана прослеживающийся тенденцией к интеллектуальному развитию без внимания к эмоциональному развитию. Развитие эмоционально-волевой сферы является не только предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует саморазвитию личности. Дети эгоцентричны, поэтому так важно научить ребенка смотреть на ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребенка «взгляду со стороны», тем самым помогаем ему по-другому взглянуть на себя, по-иному оценить собственные мысли, чувства и поведение. Так ребенок получает возможность более полно и адекватно выразить себя через общение.

Цель ― повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт.

Задачи:

— способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные особенности и предпочтения;

— развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;

— помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение;

— учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его семьи;

— воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение;

— вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты характера и поведения;

— развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения.

Занятия с подгруппой детей (5―6 человек) проводятся один раз в неделю, их продолжительность составляет от 15 до 30 минут (в зависимости от возраста детей).

Система работы по эмоциональному развитию состоит из 5 разделов. При работе по этим разделам происходит постепенное психологическое развитие ребенка. Пространство вокруг ребенка начинает расширяться: в него включаются другие люди (ровесники и взрослые); ребенок учится определять настроения, владеть своими чувствами. Затем в мир ребенка входят животные. Они по праву занимают одно из важных мест в его жизни и постепенно подводят к самому сложному ― пониманию своего места в семье и своих взаимоотношений с близкими.

Раздел 1. «Я и Я» (темы: «Тайна моего имени», «Автопортрет», «Мой внутренний мир», «Мой любимый сказочный герой»): развитие навыков самообладания и самоанализа, внимания к самому себе, к своим переживаниям и желаниям; способности различать свои индивидуальные особенности (внешность, лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения.

Раздел 2. «Я и другие» (темы: «Мы так похожи», «Мы такие разные», «Язык жестов и движений», «Давайте жить дружно», «Мальчики и девочки»): развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных особенностей других людей; на формирование внимательного отношения к людям и друг к фугу; развитие языка жестов, мимики и пантомимики.

Раздел 3. «Я и мои эмоции» (темы: «Радость», «Удивление», «Страх», «Гнев», «Горе», «Интерес», «Наши настроения»): знакомство с эмоциями человека, опознавание своих эмоций.

Раздел 4. «Я и животные» (темы: «Мой ласковый и нежный верь», «Общение с животным»): развитие умения видеть отличия человека от животного, умения переносить все хорошее из мира животных в общение с людьми; на снятие страха перед животными.

Раздел 5. «Я и моя семья» (темы: «С кем я живу», «Правила домашнего этикета»): осознание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных отношений; развитие интереса к истории своей семьи.

3. Образовательная программа «Здравствуй, мир!». Авторы А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова.

Программа разработана как составляющая о бразовательной системы «Школа 2100»

Актуальность проблемы: дети, начинающие школьное обучение и имеющие узкий кругозор, маленький словарный запас низкую социальную адаптацию в коллективе испытывают огромную умственную и физическую нагрузку и зачастую уже с самого начала не могут справиться с учебными задачами. Специально составленная программа дошкольного обучения позволяет своевременно сформировать мотивацию к обучению и комплексно подготовить дошкольника к школе.

Цель: всесторонне развитие ребенка, комплексная подготовка к школе; научить дошкольника объяснять окружающий мир в процессе выполнения заданий по осмыслению своего опыта. Способствовать адаптации дошкольников к социальной и природной среде.

Задачи: Формировать навыки общения, активизировать и обогащать словарный запас, а так же развивать моторику, внимание, мышление.

Обучающие − накапливать фактические знания и опыт познавательной деятельности; − развивать диалогическую и монологическую речь, способность к рассуждению и доказательству.

Развивающие − развивать психические процессы: мышление, память, внимание, воображение; − развивать наблюдательность, творческую активность детей; − развивать умения управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их результаты с эталонами; − способствовать приобретению детьми коммуникативных и управленческих навыков путем использования активных форм обучения (работа в паре, в группе).

Воспитательные − воспитывать бережное отношение к окружающей природе; − воспитывать доброжелательность и терпимости друг к другу; − формировать умение видеть и понимать прекрасное в жизни; − прививать бережное отношение к вещам, книгам, игрушкам; − воспитывать способность слышать других и желание помогать другим; − учить вежливости в общении со сверстниками и взрослыми.

Отличительные особенности программы.

Данная программа направлена на всесторонне развитие ребенка. Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Программа отличается комплексным подходом к подготовке детей к школьному обучению.

Занятия направлены на развитие всех необходимых психологических компонентов готовности ребенка к школе: познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ЗДРАВСТВУЙ, МИР!»

| №. Название темы, раздела | Всего занятий |

| 1 Лето | |

| 2 Путешествие в зелёную страну. | |

| 3 Дикие звери. | |

| 4 Путешествие в красную страну. | |

| 5 Путешествие в жёлтую страну. | |

| 6 Путешествие в оранжевую страну. | |

| 7 Осень. | |

| 8 Растения. | |

| 9 Овощи. | |

| 10 Фрукты. | |

| 11 Кто Мы? | |

| 12 Кто мы? Какие мы? | |

| 13 Домашние животные. | |

| 14 Путешествие в синюю и фиолетовую страну. | |

| 15 Красный,синий,фиолетовый. Цветной мир. | |

| 16 Части суток. | |

| 17 Зима.Птицы. | |

| 18 Братья наши меньшие. | |

| 19 Чайная посуда. Столовая и кухонная посуда. | |

| 20 Мебель. | |

| 21 Одежда | |

| 22 Обувь.За покупками. | |

| 23 Путешествие в голубую страну. |

Программа рассчитана: на детей 2 – 7 лет.

Количество часов в год – 36

Количество часов в неделю-1

Длительность занятий- 25-30 минут

Наполняемость групп групп-15-20 человек.

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом «Здравствуй, мир!». Серия «Рабочие тетради дошкольника».

Содержание курса «Здравствуй, мир!»

Времена года (4 ч).

Осень – время года. Месяцы осени. Приметы осени во дворе и парке. Парк: деревья, кустарники, травы. Собираемся в лес.

Съедобные и ядовитые грибы. Как вести себя в лесу. Осень – подготовка к зиме. Запасы на зиму.

Признаки зимы. Приметы зимы. Зима-время года. Месяцы зимы. Помощь животным.

День защитников Отечества. Восьмое марта.

Весна-время года. Месяцы весны, приметы. Прилет птиц. Животные и растения готовятся к лету. Охрана растений и животных (птиц).

Путешествие в гости к насекомым. Уход за комнатными растениями.

Времена года. Признаки осени, зимы, весны и лета. Месяцы года.

Какие мы? (2 ч).

Семья: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Все мы – люди. Органы чувств. Эмоции и мимика людей. Узнай друга.

Символы.

Кошки и собаки члены нашей семьи. Уход за кошками и собаками. Мое

любимое животное. Семья, взаимоотношение, взаимопомощь. Правила хорошего тона. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь.

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста

Монгуш, О. О. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста / О. О. Монгуш. — Текст : непосредственный // Педагогическое мастерство : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — Москва : Буки-Веди, 2015. — С. 59-62. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8262/ (дата обращения: 26.06.2023).

Введение нового стандарта дошкольного образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в дошкольном образовательном учреждении, определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации среды детского сада. Современное общество характеризуется высокой мобильностью и динамичностью, в котором одним из критериев успешной образовательной деятельности дошкольного учреждения становится возможность активного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса.

Федеральные государственные стандарты — один из главных документов системы образования, определяющий базовые нормы и правила, по которым должен жить детский сад. Это касается не только педагогов, детей, но и всех участников образовательного процесса.

В соответствии с новыми требованиями в системе дошкольного образования наиболее востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса, которыми в дошкольных образовательных учреждениях являются воспитанники, родители (законные представители) и педагогические работники.

Сопровождение — это система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой целью деятельности любого детского сада и школы. Создание модели психолого-педагогического сопровождения дошкольников в детском саду обеспечит решение этих проблем. При этом ребёнок должен выступать субъектом собственной деятельности, а его активность и свобода должны встречаться и взаимодействовать с субъективностью и активностью взрослых.

Важное место занимают психическое здоровье детей, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Забота о психологическом здоровье детей в образовательном пространстве — это забота о безопасности каждого растущего человека и безопасности нации завтра. Именно поэтому на современном этапе развития системы дошкольного образования возникает потребность организации психологического сопровождения внедрения федерального государственного образовательного стандарта на уровне каждого дошкольного образовательного учреждения.

На уровне каждого дошкольного учреждения задачей психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является совместная деятельность всех специалистов по выявлению проблем в развитии детей и оказанию первичной помощи в преодолении трудностей в усвоении знаний, взаимодействии с педагогами, родителями, сверстниками [1].

Проблема психологического сопровождения развития детей дошкольного возраста находится в стадии интенсивной разработки и ее изучение крайне актуально на современном этапе образования. Дошкольный возраст обладает особой ценностью для последующего развития человека. Поэтому актуальность данного вопроса обусловлена противоречием между важностью и значимостью реализации системы психолого-педагогического сопровождения развития дошкольников с одной стороны, и слабой ее теоретической и практической разработанностью, с другой стороны.

В основании системы психолого-педагогического сопровождения лежат возрастные особенности детей на разных периодах развития и психолого-педагогические направления деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации.

Объектом психолого-педагогического сопровождения является образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс) в детском саду.

Предметом деятельности — ситуация развития ребенка, как система отношений ребенка с миром, с окружающими (взрослые, сверстники) и с самим собой.

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка в соответствии нормой развития в определенном возрасте.

Для реализации цели психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи:

— удовлетворение базовых потребностей (тепло, питание, другие факторы, обеспечивающие здоровье);

— обеспечение в детском саду психологической и социальной безопасности;

— удовлетворение первичных интересов дошкольника (предметно-развивающая среда и социальная ситуация, способствующие становлению продуктивных видов деятельности и отношений с окружающими);

— превентивную и оперативную помощь в решении индивидуальных проблем, связанных с принятием поведения в детском саду, межличностных коммуникацией со взрослыми и сверстниками;

— формирование готовности быть субъектом собственной деятельности.

— предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

— психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и нравственного развития воспитанников;

— развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей и педагогов;

— организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, воспитанников и родителей в ходе реализации федеральных государственных образовательных стандартов [2].

В основу сопровождения развития ребенка положены следующие принципы: рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность сопровождения, мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.

Психолого-педагогическому сопровождению дошкольников нужно выделять следующие направления работ:

— обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями;

— развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в повседневной жизни;

— коррекция эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка);

— обучение детей способам выражения эмоций, выразительным движениям;

— расширение знаний педагогов детского сада о различных вариантах эмоционального развития детей, о возможностях преодоления эмоциональных трудностей дошкольников;

— повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса;

— оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса [3].

Психолого-педагогического сопровождения детей опирается на такие принципы, как: научность, системность, комплексность и технологичность, и руководствуются следующими направлениями:

— профилактическое (предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников, разработка конкретных рекомендаций для педагогов и родителям, по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития);

— диагностическое (выявление особенностей психического развития ребенка, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам);

— консультативное (оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогам в вопросах развития, воспитания и образования);

— развивающее (формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении);

— коррекционное (организация работы с воспитанниками, имеющими проблемы в поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики).

— просветительско-образовательное (формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности детей, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей).

Модель психолого-педагогического сопровождения детей в детском саду представляет следующую деятельность:

— организация работы ПМП (к) (выявление психолого-педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности ребенка и планировать коррекционные мероприятия);

— систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация результатов наблюдений;

— осуществление мониторинга результативности психолого-педагогической деятельности и планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных образовательных программ.

Последовательность работы по сопровождению ребенка имеет следующий алгоритм:

— Постановка проблем (начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, разработки плана сбора информации о ребёнке и проведения диагностического исследования).

— Анализ полученной информации (оценка и обсуждение со всеми заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение позитивных и негативных сторон разных решений).

— Разработка плана комплексной помощи (определение последовательности действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная выработка рекомендаций для ребёнка, педагога, родителей, специалистов).

— Реализация плана по решению проблемы (выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения).

— Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению.

Итогами психолого-педагогического сопровождения ребёнка должны быть:

— сформирование у всех участников педагогического процесса понятийного аппарата;

— разработка карт индивидуального развития дошкольников;

— разработка алгоритма психолого-педагогического сопровождения;

— разработка схемы взаимодействия в работе специалистов детского сада и воспитателей;

— организация работы ПМП(к), подготовка необходимой документации [3].

Предлагаемая модель сопровождения включает изменения не только в содержании образования, но и охватывает организацию всего процесса жизнедеятельности детей и вопросы управления дошкольным образовательным учреждением.

Для комплексной работы и организации единого пространства развития и воспитания детей важна совместная работа специалистов дошкольного образовательного учреждения. Это обеспечивает качественное психолого-педагогическое сопровождение семьи на всех этапах детства, делает родителей действительно равноправными участниками образовательного процесса.

Поэтому, целью психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) становится:

— установление тесного и постоянного сотрудничества детского сада и семьи, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе полученных знаний о возрастных психологических закономерностях и индивидуальных особенностях детей;

— психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет организовать взаимодействие по выявлению и анализу реальных и потенциальных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них [4].

Федеральные государственные образовательные стандарты — это система условий психолого-педагогической поддержки развития и социализации детей. Введение стандарта вызвана главной миссией дошкольного образования — наполнить жизнь ребенка позитивными переживаниями детства! Поэтому, стандарт учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, но и акцентирует внимание на то, что в образовании ребенка участвуют два социальных института: семья и детский сад, являющихся партнёрами в общем деле.

Исходя из выше изложенного, ожидаемым результатом психолого-педагогического сопровождения дошкольников являются следующие аспекты:

— использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;

— раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей дошкольников;

— увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную помощь;

— уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в развитии ребенка;

— сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала детей;

— постоянное сотрудничество между педагогами детского сада и родителями для эффективной работы с детьми;

— оказание помощи педагогам в повышении квалификации, осуществлении инновационной деятельности, т. к. в настоящее время внедрение инноваций — обязательное условие развития дошкольного образовательного учреждения;

— снижение психоэмоциональных напряжений педагогов через снижение негативных переживаний;

— создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи педагогам, имеющим проблемы;

— сохранение высокого уровня работы дошкольного образовательного учреждения, приобретение высокого рейтинга и доверия у родителей в сегодняшних финансово-экономических условиях [3].

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в детском саду гарантирует формирование профессионального мастерства педагогов, психологической культуры родителей, а это в свою очередь разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него способности до уровня, соответствующего возрастным особенностям и требованиям современного мира.

1. Михайлина, М. Ю. Психическое здоровье как основа модернизации образования Материалы III Всероссийского съезда психологов.- СПб., 2003.

2. Смирнова, Е. О. Детская психология: Учеб. для студ. выс. пед. учеб. заведений /Е. О. Смирнова.- М.: Гуманит. изд. центр. Владос, 2003.

3. Сафонова О. А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном учреждении. М, 2011.

4. Шипицына Л. М., Казакова В. И., Жданова М. А. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка. — М.: Владос, 2003.

Основные термины (генерируются автоматически): детский сад, образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, дошкольное образовательное учреждение, дошкольное образование, оказание помощи, родитель, организация работы, педагог, психолого-педагогическое сопровождение дошкольников.

Похожие статьи

Педагогическое сопровождение и помощь родителям.

детский сад, образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, дошкольное образовательное учреждение, родитель, оказание помощи, дошкольное образование, педагог.

Сущность методического сопровождения педагогов.

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного.

педагогическое сопровождение, учебно-воспитательный процесс, образовательный процесс, обучение, ребенок, творческая деятельность.

Психолого-педагогическое сопровождение детей.

Проблема адаптации ребенка раннего возраст к условиям дошкольного образовательного учреждения сохраняет свою высокую значимость на протяжении длительного времени. Это обусловлено тем.

Программа психолого-педагогического сопровождения детей.

детский сад, образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, дошкольное образовательное учреждение, родитель, оказание помощи, дошкольное образование, педагог, психолого-педагогическое.

К проблеме психолого-педагогического сопровождения.

Ключевые слова: субъект сопровождения, образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, система отношений, педагогическая среда, саморазвитие, самоактуализация, уровень сопровождения, девиантное поведение, ученик.

Вовлечение родителей дошкольников с ОВЗ.

детский сад, образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, дошкольное образовательное учреждение, родитель, оказание помощи, дошкольное образование, педагог, психолого-педагогическое.

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей.

Проектирование психологически безопасной образовательной.

детский сад, образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение, дошкольное образовательное учреждение, родитель, оказание помощи, дошкольное образование, педагог, психолого-педагогическое.

Реализация психолого-педагогического сопровождения детей.

Одним из направлений работы детского сада является — организация психолого-медико-педагогического комплекса, как комплекса взаимодействия параллельных служб ДОО.

Источник: moluch.ru