памятка педагогу дополнительного образования

МБОУ ДО Тогучинского района

«Центр развития творчества»

Методы и формы организации

занятий в системе дополнительного

образования

(памятка педагогу дополнительного

образования)

Составитель: Ермолич Л.Н., методист по учебно-

воспитательной работе

Методы организации занятий в системе дополнительного образования

Формы занятий в системе дополнительного образования

4. Активные формы познавательной деятельности, используемые на занятиях

5. Методы организации занятия в детском творческом объединении в ОУ

6. Формы контроля знаний, умений учащихся

7. Формы аттестации учащихся в детском объединении учреждения

По своей специфике образовательный процесс в учреждении

дополнительного образования детей имеет развивающий характер, т. е.

направлен на развитие природных задатков детей, реализацию их интересов и

способностей. Выбор методов обучения определяется с учетом возможностей

Целевая модель. Оценка качества дополнительного образования детей: проблемы, инструменты, решения

учащихся, возрастных и психофизиологических особенностей детей и

подростков; с учетом специфики изучения данного учебного предмета,

направления образовательной деятельности, возможностей материально-

технической базы, типов и видов учебных занятий.

Формы занятий

Учебное занятие, в течение которого учащиеся занимаются с педагогом

предметной деятельностью, может иметь различные формы – традиционные

привычные и нетрадиционные.

Среди традиционных форм можно отметить:

Лекции – изложение преподавателем предметной информации;

Семинары и коллоквиумы – заранее подготовленные сообщения и

выступления в группе и их обсуждение;

Дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения

отстаивать и аргументировать свою точку зрения;

Конференции – совещания для обсуждения различных тем и

Экскурсии, научные экспедиции – поездки с ознакомительными и

Туристические походы – выработка спортивных и познавательных

навыков, а также оздоровление;

Обучающие игры – моделирование различных жизненных

обстоятельств с обучающей целью.

К нетрадиционным формам учебных занятий можно отнести такие:

Презентация – публичное представление определенной темы или

Защита проекта – обоснование и представление проделанной работы;

Круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики;

Мозговая атака – решение нестандартных задач в коллективе;

Ролевые игры – предложение ребенку стать на место персонажа и

действовать от его имени в моделируемой ситуации.

Нетрадиционные формы организации деятельности учащихся:

Презентация

человека, участие в социальных отношениях.

главных героев; ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и

интересов с общественными, предложение новых идей для решения

Философский

стол- коллективная

социального значения и личностного смысла явления жизни -“Свобода

Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ

и долг”, “Человек и природа” и т.п.

орешек”- решение

Конверт вопросов- свободный обмен мнениями на разные темы в

ринг — отчет

анализ прошлого, планы на будущее; создание атмосферы дружбы,

взаимопонимания; формирование умения взаимодействовать с людьми.

Золотарева А.В., Мухамедьярова Н.А., Пикина А.Л.. Тихомирова Н.Г. в книге

«Концептуальные и организационные основы дополнительного образования

детей: учебное пособие /под ред. А.В. Золотаревой- Ярославль: РИО ЯГПУ,

2014.- С. 225-226 прописывают следующие формы организации учебного

занятия-акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, встреча с интересными

людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт,

КВН, конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция,

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие,

презентация, рейд, ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, творческая

мастерская, тренинг, турнир, фестиваль, шоу, экскурсия, экзамен, эстафета,

Типы занятий:

Типы занятий в дополнительном образовании, которые существуют в

Комбинированные – изложение материала, проверка домашнего

задания и пройденного материала, закрепление полученных знаний;

Подача нового материала;

Повторение и усвоение пройденного материала – контрольные и

проверочные работы, анализ полученных результатов;

Закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога;

Применение полученных знаний и навыков – прикладная работа

ребенка, использующего на практике приобретенных знаний.

В педагогической деятельности педагог должен умело применять

психологические методики, которые помогут ему ориентироваться в

потребностях, желаниях и интересах детского коллектива. Для этого педагог

может использовать анкетирование, психологические тесты, учебное

моделирование различных жизненных ситуаций, деловые и ролевые игры.

Виды занятий:

— заочное путешествие во времени и пространстве;

— работа с литературой;

— учебное занятие в мастерской;

— встреча с интересными людьми;

образ по сценарию со специальной подготовкой; праздник; эксперимент;

игра-путешествие; игра-сказка; другие.

4. Активные формы познавательной деятельности, используемые на

— обсуждение сообщений, докладов, рефератов;

— чтения (литературные, исторические, научные);

— защита (проекта, программы, реферата);

— час вопросов и ответов;

— конкурс, смотр знаний и умений;

— познавательные игры, интеллектуальный марафон, дебаты.

5. Методы организации занятия в детском творческом объединении

— словесные методы обучения;

— работа с книгой;

— методы практической работы;

— метод проблемного обучения;

— метод программированного обучения;

— наглядный метод обучения;

— использование на занятиях: средств искусства, активных форм

познавательной деятельности, психологических и социологических методов

Методы практико-ориентированной деятельности: упражнения;

тренинг; тренировка; репетиция; письменные работы: конспект; выписка;

составление докладов; реферат.

Словесные методы обучения: лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа;

Графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков,

чертежей; работа с картами, схемами.

Метод наблюдения: запись наблюдений; зарисовка, рисунки ; запись

на магнитную ленту звуков, голосов, сигналов; фото-видео съемка;

Исследовательские методы: проведение опытов; лабораторные

занятия; эксперименты; опытническая работа на участке.

Методы проблемного обучения:

— проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения

проблемы, выделение противоречий данной проблемы;

— эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов;

— объяснение основных понятий, определений, терминов;

— создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса;

— самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы

обучающимися: поиск и отбор аргументов , фактов, доказательств;

— самостоятельный поиск ответов обучающимися на поставленную проблему;

— поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов).

Методы программированного обучения:

— объяснение ключевых вопросов программы обучения, остальной материал

обучающиеся изучают самостоятельно;

— самостоятельное изучение определенной части учебного материала.

Проектные и проектно-конструкторские методы:

— разработка проектов, программ; построение гипотез;

— создание новых способов решения задачи;

— создание модели, конструкций, конструирования игр, конструирование из

— создание творческих работ, литературных произведений;

— разработка сценариев-спектаклей, праздников;

— создание произведений декоративно-прикладного искусства;

— проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.

— игры; дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные

— игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения;

— игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра;

— настольные, электротехнические, компьютерные игры, игры-

Наглядный метод обучения:

— наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы,

схемы, чертежи, графики;

— демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы;

— демонстрационные опыты; видеоматериалы.

Проведение занятий с использованием средств искусства:

— литература; музыка; хореография; пантомима; театр; кино; радио и

Психологические и социологические методы и приемы,

используемые при проведении занятий:

— анкетирование: разработка, проведение и анализ анкеты, интервьюирование;

— создание и решение различных ситуаций (психология общения, социальное

— психологический театр; деловая игра.

6. Формы контроля знаний, умений учащихся

В педагогической практике сложились следующие формы контроля проверки

Традиционные:- устный опрос в виде фронтальной и

индивидуальной проверки знаний; письменный опрос; диктант;

зачёт; самостоятельная работа; практическая работа; контрольная

работа; лабораторная работа; тестирование; выставки; конкурсы;

соревнования; игры; олимпиады;

Нетрадиционные: решение кроссвордов; викторин; защита

творческих работ или проектов.

Виды проверок знаний, умений, навыков.

Индивидуальный опрос учащегося с устным комментарием

Взаимоопрос учащихся, когда один из учащихся выполняет роль

Опрос-игра «Спроси- отвечай»

Опрос по цепочке всех учащихся.

Конкурс на лучший ответ-вывод по изученной теме.

Самопроверка и самооценка знаний (педагог сообщает критерии

высокого, среднего, низкого уровня), а учащийся сам должен

ответить, почему заслуживает данной оценки.

Опрос по билетам (в форме экзамена).

Формы контроля могут делиться на индивидуальные и групповые:

Индивидуальные формы контроля

Групповые формы контроля

Коллективная творческая работа

Концерт для родителей

Защита творческой идеи

Презентация сувенирной лавки

Путешествие по станциям

Час вопросов и ответов

Открытое итоговое занятие

Конкурс «Что? Где? Когда?»

Эстафета творческих дел

Малые Олимпийские игры

7. Формы аттестации учащихся в детском объединении учреждения

дополнительного образования

Контроль проводится с целью определения степени достижения результатов

обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования

педагогом образовательной программы и методики обучения.

Специфика деятельности в учреждении дополнительного образования

предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля

знаний, умений и навыков учащихся. Можно, например, на итоговом занятии

провести устный опрос по карточкам, а можно – «Турнир знатоков», «Устный

должно ограничиваться только информацией о пройденном материале.

Необходимо включать эмоционально- нравственный и действенно-

практический опыт участников образовательного процесса.

Частично решить проблему педагогического контроля в сфере

дополнительного образования может методика коллективной творческой

деятельности, помогающая формировать у детей потребность в познании,

развивать целеустремленность, наблюдательность, любознательность,

Успех педагогического контроля будет зависеть от правильного

сочетания организаторских и педагогических приемов и средств, грамотного

выбора форм с учетом возраста детей.

Формы проведения аттестации учащихся

Источник: portalpedagoga.ru

Внеурочная деятельность и дополнительное образование: сходство и различие

В связи с внедрением в образование ФГОС НОО обязательным для учащихся становится внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности школьника.

В материалах ФГОС понятие «внеурочная деятельность», рассматривается как неотъемлемая частью образовательного процесса, и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы. При реализации своих задач, она одновременно направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения.

В материалах сопровождения ФГОС (в частности в Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения) констатируется, что внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.

Необходимость «разведения» внеурочной деятельности и дополнительного образования детей связано с тем, что, имея много общего, эти две сферы обладают и значительными различиями.

Общими характеристиками внеурочной деятельности и дополнительного образования являются:

- время реализации — вне или после обязательных учебных занятий и основных учебных программ;

- формы организации (кружки, секции, клубы) и виды деятельности (художественная, спортивная, досуговая и др.);

- связь с учебным процессом и социально-культурной деятельностью школы.

Характеристиками, различающими внеурочную деятельность и дополнительное образование являются:

Внеурочная деятельность

Дополнительное образование

организационная «единица» – («модуль») внеурочной деятельности – класс или группа одноклассников, ровесников

организационная «единица» дополнительного образования детей – творческий коллектив, состоящий из детей и подростков разных классов и возрастов

внеурочную деятельность осуществляют в основном классные руководители, воспитатели ГПД, педагоги-организаторы

занятия в творческих объединениях ведут педагоги дополнительного образования, имеющие, как правило, базовую непедагогическую профессию (инженер, эколог, музыкант и т.п.) и получившие в дальнейшем квалификацию, позволяющую работать с детьми;

взаимодействие между учителем и учениками

взаимодействие между педагогом (мастером, тренером) и ребенком

внеурочная деятельность в целом организуется педагогами, школьникам же предлагается принять участие в тех мероприятиях, которые включены в сформированный ими план (на уровне класса или школы); в этом случае степень свободы у ребенка значительно меньше: ему трудно отказаться о тех дел, в которых участвуют его класс

дополнительное образование предоставляет возможность свободного выбора форм и видов деятельности самому ребенку (или ребенку совместно с родителями)

Сказанное не означает стремления доказать большую значимость внеурочной деятельности или дополнительного образования. Однако очевидна необходимость сохранения и развития той и другой сферы, их специфики и функций. Более того, необходимо их гармоничное соединение с основным образованием. Такой подход позволяет создать единое образовательное и культурное пространство, и что наиболее существенно, расширить пространство детства, в котором у ребенка появляется возможность сменить статус неуспевающего на успешного, роль ученика на роль ребенка, подростка – спортсмена, художника, актера и значительно расширить круг общения.

Источник: xn—-7sbna0an9b.xn--p1ai

Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы

В рамках реализации субсидии разработано и внедрено 5 разноуровневых программ:

Полезные ресурсы

Министерство просвещения России

Навигатор дополнительного образования Московской области

Министерство образования Московской области

ФГБОУ ДО Федеральный центр дополнительного образования

143962, Российская Федерация, Московская область, Реутов, Юбилейный проспект, 58, строение 3

![]()

Версия для слабовидящих

Режим работы: Пн — Пт с 09.00 по 18.00

ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Сведения об образовательной организации

- Основные сведения

- Структура и органы управления образовательной организацией

- Документы

- Образование

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

- Платные образовательные услуги

- Финансово-хозяйственная деятельность

- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

- Доступная среда

- Международное сотрудничество

- Организация питания

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Источник: mosobl-centerdo.ru

Разноуровневые программы дополнительного образования что это

30 — 45 мин. (индивидуальные занятия);

репетиция до 4-х часов с внутренним перерывом 20 — 25 мин.

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. — для остальных обучающихся

2 — 4; 1 — 2 похода или занятия на местности в месяц

занятия на местности или поход — до 8 часов

занятия на местности до 8 час

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. — для остальных обучающихся

Спортивно-оздоровительные группы (кроме командных игровых и технических видов спорта)

1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет;

2 по 45 мин. — для остальных обучающихся

Спортивно-оздоровительные группы в командно-игровых видах спорта

Спортивно-оздоровительные группы в технических видах спорта

занятия на местности — до 8 часов

Дети с оппозиционно вызывающим расстройством (ОВР)

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость. Такие программы предоставляют всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. Под разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации программ дополнительного образования таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. Такие программы предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня).

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал может предлагаться в разных формах и типах источников для участников образовательной программы. Предлагается предусматривать при разработке и реализации образовательной программы размещение методических и дидактических материалов на ресурсах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»); в печатном виде (Учебники, рабочие тетради, методические пособия и т.д.); в машиночитаемом виде, в формате, доступном для чтения на электронных устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в форматах *pdf, *doc, *docx и проч.); в наглядном виде, посредством макетов, прототипов и реальных предметов и средств деятельности.

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою очередь, материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом.

Более подробная дифференциация материала по многообразию уровней (ступеней) сложности осуществляется исходя из содержательно-тематической специфики программы. Другими словами, программа дополнительного образования должна иметь собственную матрицу, описывающую систему уровней сложности содержания программы и соответствующие им достижения участников.

При реализации многоуровневых программ для повышения мотивации обучающихся необходимо разработать систему стимулирующего поощрения достижений, в которой ребенок, осваивающий программу, будет получать отличительные знаки за освоение каждой ступени программы.

Согласно пункту 4.1 приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. N 1040 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Законом об образовании особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся).

Объем государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющую образовательную деятельность, в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76 и частью 8 статьи 73 Закона об образовании, если иное не установлено федеральными законами.

Минобрнауки России считает, что ребенок, завершивший обучение по программе, разработанной образовательной организацией, является охваченным услугой дополнительного образования детей. Сроки реализации программы определяются образовательной организацией самостоятельно, с учетом категории обучающихся, их возрастом, особенностями здоровья, особенностями географического расположения образовательной организации, «уровнем» программы.

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

Департамент образования администрации ___________ области Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Принята на заседании Утверждаю: методического (педагогического) совета Директор МОУ ДОД ДДТ от «__» ______________ 20__ г. _____________________ /ФИО/ Протокол N ___________________ «__» ______________ 20__ г. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Рукодельница» Возраст обучающихся: 10 — 12 лет Срок реализации: 2 года Автор-составитель: Петрова Мария Степановна, педагог дополнительного образования г. ____________, 2015

ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Источник: legalacts.ru

Презентация, доклад на тему : Реализация разноуровневого подхода при обучении по дополнительным общеобразовательным программам

Слайд 1Реализация разноуровневого подхода при обучении по дополнительным общеобразовательным программам

«… Твердо

верьте: все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем они нуждаются, — это в вере в них. Учите со страстью, учите с преданностью и стальной ориентацией на успех, которая не позволит учащимся соскользнуть на неуспех…»

М.Коллин

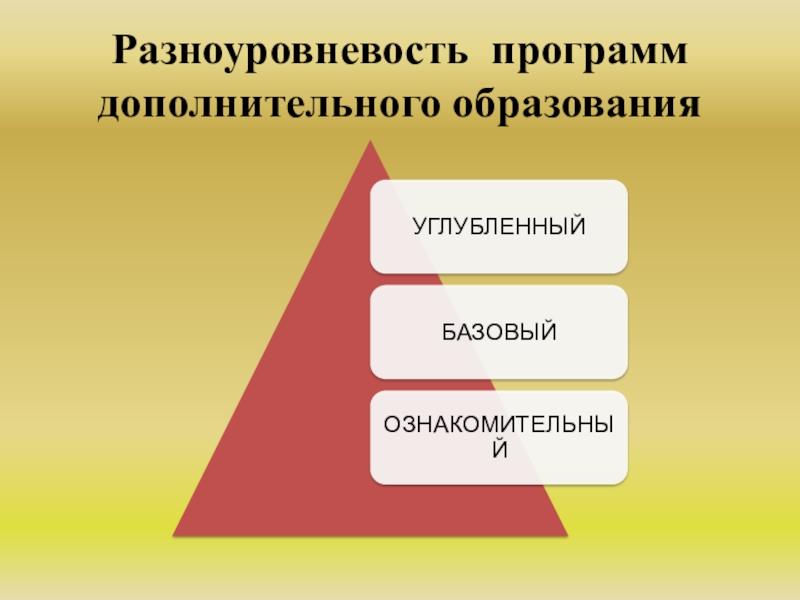

Слайд 2Разноуровневость программ дополнительного образования

Слайд 3Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень освоения учебного

материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в группах различного уровня, что дает возможность каждому обучающемуся овладевать материалом программы на разном уровне.

Технология разноуровневого обучения

Слайд 4Уровни дифференциации заданий

Репродуктивный (минимальный)

Продуктивный ( уровень понимания и творчнства)

Продвинутый

Слайд 5

Критерии отбора учащихся по уровням:

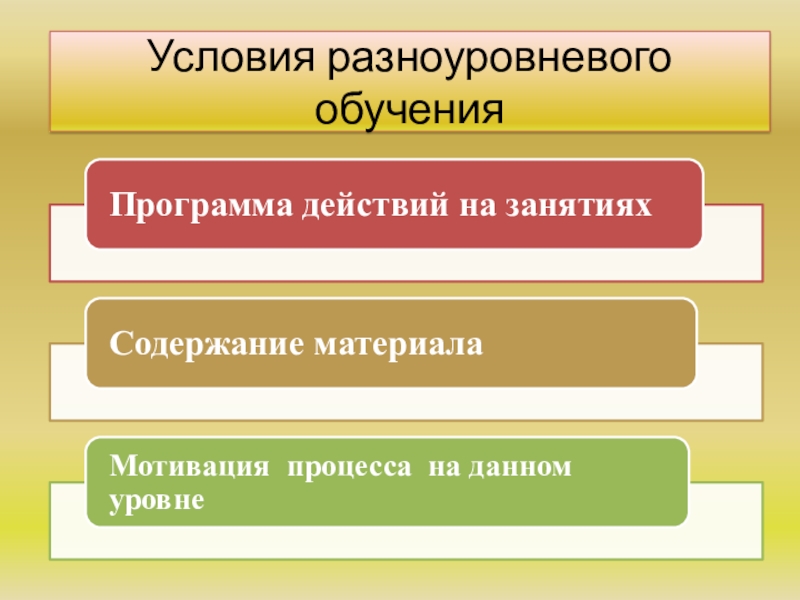

Слайд 6Условия разноуровневого обучения

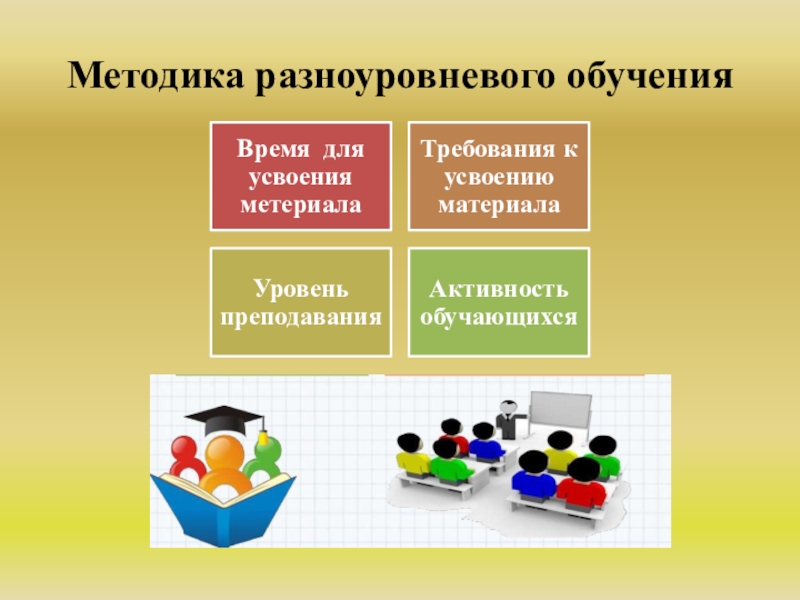

Слайд 7Методика разноуровневого обучения

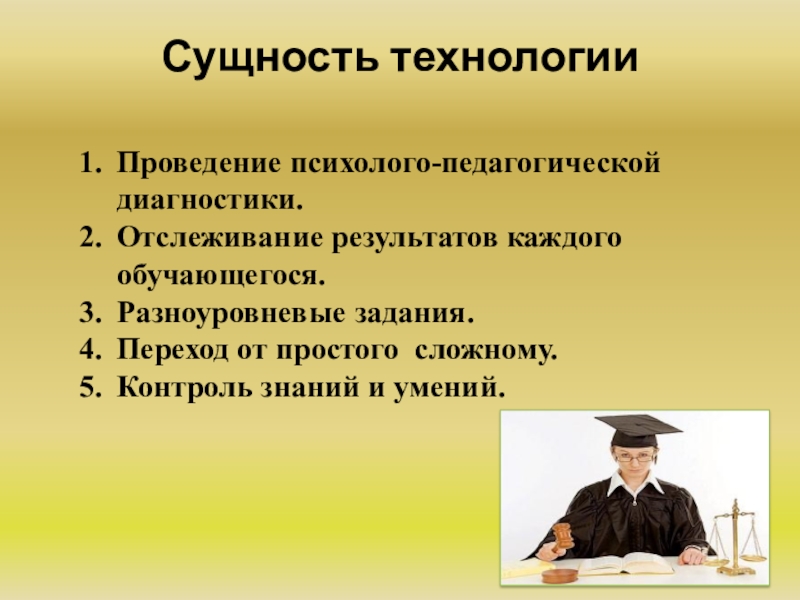

Слайд 8Сущность технологии

Проведение психолого-педагогической диагностики.

Отслеживание результатов каждого обучающегося.

Разноуровневые задания.

Переход от простого сложному.

Контроль

знаний и умений.

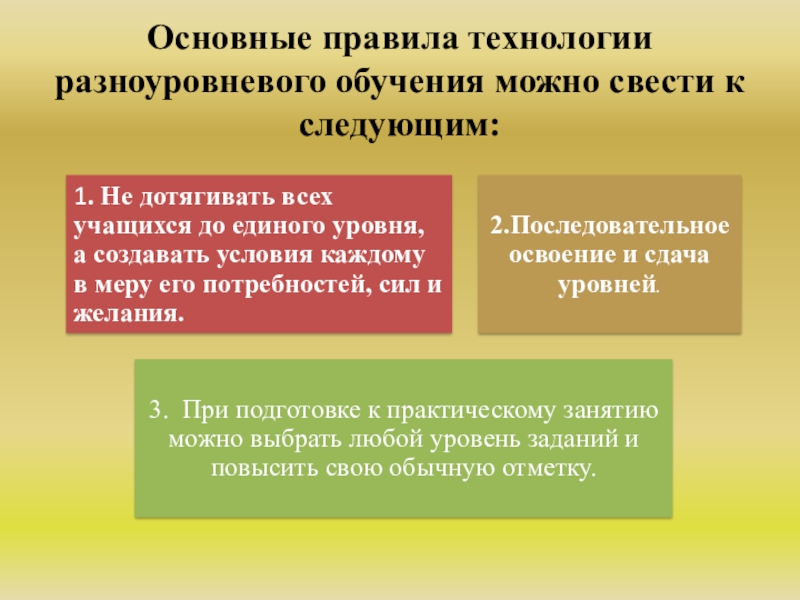

Слайд 9 Основные правила технологии разноуровневого обучения можно свести к следующим:

Слайд 10Снятие страха перед возможностью ошибиться

«Ничего страшного если не получится»

Принципы организации разноуровневого

«Да с такими способностями ты бы мог. »

Ожидание лучших результатов. Вселение уверенности в хороших результатах

Источник: shareslide.ru