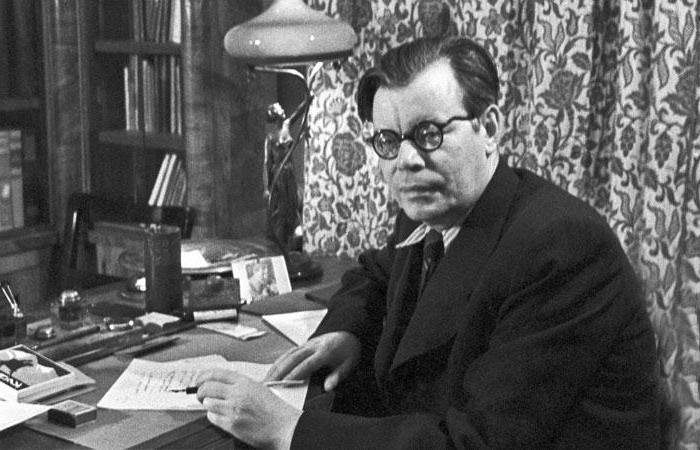

Поэзия Михаила Исаковского завоевала давнее и прочное признание. По словам А. Твардовского, «Михаил Исаковский один из самых любимых поэтов нашей родины. Его поэзия давно уже занимает большое и бесспорное место в духовной жизни самых широких слоев нашего народа».

Не только нашего — песни Исаковского, прежде всего его знаменитая «Катюша», поются во многих странах мира на разных языках. Это и естественно, ведь в творчестве Исаковского воплощены лучшие черты русской поэзии — народность, демократизм, социальная значимость, искренность, простота. Высокое звание народного поэта по праву может принадлежать именно ему.

Михаил Васильевич Исаковский родился в 1900 году в деревне Глотовке на Смоленщине в крестьянской семье. «Семья наша, — вспоминал поэт, — была бедная, земля тощая. Своего хлеба у нас никогда «до нови» не хватало, его приходилось покупать. Поэтому с осени, когда кончались сельскохозяйственные работы, отец вынужден был уходить на заработки, чтобы добыть денег «на хлеб». Была в те годы Смоленщина богата бедой. Но и в этих тяжелых условиях в народе жило яркое искусство.

Рейган. Как актёр стал президентом?

В первой половине 20-х годов русская деревня вступила в период коренных перемен.

Общий колорит его юношеских лирических стихов — радостный, даже праздничный. Родная природа открывает ему свою красоту: солнце шлет лучи в облачные шелки, через пальцы ивняка река льется тихо и пугливо, лес указывает дорогу рябиновыми вехами.

В стихи, запечатлевающие современную деревню, органично входят приметы нового — над чешуйчатыми крышами поселка антенны вытягиваются в нитку, грач бродит по нивам важно, словно сельский агроном. Но, не ограничиваясь отображением лишь внешних примет, Исаковский стремился показать психологические перемены в мировоззрении и быту современников. «Стихи молодого поэта, — вспоминает его земляк Н. Рыленков, — срезу же покорили нас своей жизненной конкретностью, внутренней целостностью и достоверностью. М. Исаковский не декларировал, а наглядно показывал те процессы, которые происходили в деревне у нас на глазах, находя высокую поэзию в самых будничных делах рядовых людей».

В 20-е годы М. Исаковский начинает активно участвовать в литературно-общественной жизни на Смоленщине, редактирует уездную газету в Ельне, затем сотрудничает в смоленской газете «Рабочий путь». Он пишет не только лирические стихи, но и фельетоны («Разговор с редактором», «Одемьяненный поэт»).

В это время в литературной среде активизировались всевозможные формалистические направления и группы.

В провинциальном Смоленске горластые проповедники якобы «новых» веяний заявляли о себе по-столичному «авторитетно». На поэтических вечерах и дискуссиях в Смоленске вспыхивали жаркие споры. Исаковский участвовал в них и как оратор, и прежде всего как поэт.

При всей своей непритязательности уже ранние его стихи имели большой идейно-эмоциональный заряд. Рожденные глубокими раздумьями юноши, определяющего свой путь в жизни, формирующего собственные нравственные принципы, стихи Исаковского помогали его сверстникам верно найти свое место в жизни.

Как быстро выучить стих за 3 минуты | Стихотворение Фета — Бал. Легко запомнить стих

Учась у жизни, у народа, Исаковский не мог быть хоть в чем-то солидарным с приверженцами «модных» течений, оказывавшихся на поверку неглубокими и ложными. «В последние годы, — сообщал он в предисловии к одной из своих ранних книг, — очень много говорили о необходимости повышения культуры стиха, об учебе у таких, скажем, мастеров слова, как Б. Пастернак, И. Сельвинский. В своей работе я постоянно чувствовал недостаточность теоретических знаний и слабость техники стиха. И все же я не мог брать пример с Пастернака или Сельвинского. Мне всегда казалось, что большим недостатком этих, несомненно, крупных поэтов является то, что они по существу пишут для небольшого крута избранных; широкие же слон читателей их не понимают и не читают. » о плодотворном воздействии, которое поэзия Есенина оказала на молодого Исаковского, о близости этих двух поэтов, о наследовании Исаковским лучших качеств есенинского творчества.

Критика Исаковского не баловала. Его книга «Провода в соломе» (1927), содержавшая уже значительные достижения поэта, вызвала отрицательный отзыв А. Лежнева. В защиту молодого поэта выступил М. Горький. Он приветствовал уверенно развивающийся талант и охарактеризовал социальную сущность поэзии Исаковского, «который знает, что город и деревня — две силы, которые отдельно одна от другой существовать не могут, и знает, что для них пришла пора слиться в одну необоримую творческую силу, — слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались».

Исаковский выступил в поэзии в ту пору, когда основной вопрос «кто — кого» уже был решен.

Уже молодым поэтом он принял эстафету национальных поэтических традиций, внутренне противопоставляя их «модным» теориям. «И если я все же не поддался таким теориям, — пишет он, — то это в очень большой степени объясняется тем, что в моем сознании жили великие русские поэты — Пушкин и Некрасов. Они как бы оградили меня от той мутной и вредоносной волны формализма, которая хлынула тогда в поэзию».

Но вместе с тем молодой поэт не мог не испытать некоторого воздействия со стороны наиболее талантливых современников, близких ему по духу. Критика 30-х годов отмечала в творчестве Исаковского есенинские интонации. Иногда его рассматривали всего лишь как подражателя Есенину. Естественно, что Исаковский против этого протестовал.

Более того, социальное наполнение творчества обоих поэтов было далеко не одинаковым. Есенин ненавидит «железного гостя» — Исаковский с радостью живописует индустриальный пейзаж на фоне смоленского захолустья.

В этой полемике слышна полемика исторических эпох. И все же можно говорить, что у него не было необходимости выбора. Он с самого начала чувствовал себя представителем нового мира. Он стал певцом деревни.

Привязанность к родной почве определила не только тематику стихов Исаковского — «все мое и все родное, чем я жил и где я рос». Она определила нацеленность его творчества. «…Поэт прежде всего, — заявлял Исаковский несколько позднее, — должен писать для своего народа. А это значит, что его стихи должны быть простыми по форме и глубокими по содержанию.

Поэт обязан разговаривать со своим читателем как самый искренний друг, а не как «жрец», изрекающий «истины» на каком-то выдуманном им самим языке». Это эстетическое кредо Исаковского не было пассивным, так как предполагало борьбу с иным направлением в поэзии.

Он прямо заявлял, что «вычурная речь может быть только у такого поэта, у которого нет органической связи с народом, связи кровной, душевной». Всем своим творчеством Исаковский подтверждает важность мысли «писать для народа» и не отступает от нее на протяжении всех лет. Лирика поэта свидетельствует о цельности автора и его искренности.

В ней узнаются черты человека — отзывчивого и вместе с тем мужественного, серьезного, но обладающего чувством юмора. Но это не просто индивидуальные черты автора — это типические черты русского, глубоко национального характера. Это также в традициях нашей классической литературы. «Чем больше я обдумывал мое сочинение, — свидетельствует Гоголь, — тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, не какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши».

Идейно-художественную значимость уже ранней поэзии Исаковского усиливала ее фольклорная основа. В поисках нравственного идеала он не мог пройти мимо сокровищницы народной поэзии, которая, по словам Чернышевского, «всегда возвышенна, целомудренна», «проникнута всеми началами прекрасного», «дышит нравственным здоровьем». В послереволюционные годы, когда в литературу пришли представители победивших классов — рабочих и крестьян — интерес к фольклору был достаточно широк. «У кого мы учились? У кого учился, в частности, я? — вспоминает Н. Асеев. — Прежде всего у пословиц и поговорок, у присловий и присказок, что бытуют в речи народной». Исаковский брал от народного творчества не только «пословицы и поговорки», но весь его интеллектуально-нравственный пафос.

В ткань своих произведений фольклорные образы Исаковский вводит очень экономно, благодаря чему они не производят впечатления стилизации. Нет у него и архаизмов. Зато есть обороты разговорной речи, которые не только «демократизуют» поэзию, но и сами по себе блестят искорками подлинной поэтичности. Все это особенно характерно для коротких лирических стихов, многие из которых в предвоенные годы стали популярными песнями («Любушка», «Прощание», «Провожанье).

Чуждаясь внешней, не подкрепленной глубоким душевным переживанием лозунговости, голословной декларативности, творчество Исаковского в предвоенные годы явилось одним из серьезнейших достижений поэзии. Как гражданственный «вывод» звучал наказ поэта:

Какое б ты ни делал в жизни дело, Запомни — цель одна:

Гори, дерзай, чтоб вечно молодела Великая страна.

Война подтвердила плодотворность эстетических принципов Михаила Исаковского. Вся страна пела его песни. Особенно популярной стала «Катюша». Как известно, по имени песни было названо новое грозное оружие. Широко распевались также народные переделки текста.

В них Катюша то выступает как боец, то сражается в партизанском отряде, то перевязывает раны на поле боя. «Катюша» звучала как гимн, как песня-перекличка друзей-единомышленников, как их пароль. Эта ее роль стала особенно очевидной, когда военные действия были перенесены в Восточную Европу. Ее пели и на Западе — участники движения Сопротивления во Франции и в Италии.

Искренние признания читателей правдиво фиксируют широкое народное признание. Характерно то, что в письмах, направлявшихся поэту фронтовиками, речь шла не только о встречном душевном отклике на его слово, но и об общественной действенности этого слова. «Ваши стихи нравятся многим, — писал ему в 1943 году офицер-фронтовик. — Совсем недавно, когда я ехал в село Касплю, освобожденное от немецких мерзавцев, около дороги лежал убитый молодой красноармеец.

Среда разбросанных его документов мне попалась «Прощальная». Вырезку эту я берегу. Читал «Прощальную» своим бойцам. Производит очень сильное впечатление».

«Стихи у него простые, хорошие, очень волнуют своей искренностью», — писал Горький об Исаковском еще в 1927 году. Его простота — не приноровление к читателю. Это стремление к предельно точному выражению той правды, которую он хочет поведать миру. Известны слова Горького — «он пишет вычурно, значит, он пишет неискренно».

О Исаковском можно сказать, что он пишет просто, потому что искренно. Эта искренность поэта по отношению к читателю и определила его всенародную популярность. «Певец души народной — так бы я назвал Вас, — писал Горький, — и этим выражаю свои чувства восхищения и преклонения, признательности и благодарности за Ваши милые и дорогие русскому сердцу песни».

Произведения Исаковского нам дороги также и потому, что, даже затрагивая самые интимные темы, он остается самим собой, человеком-гражданином, который не может повернуться спиной к миру. Интимное у Исаковского органично связано с тем кругом понятий, которые соединяют личность с коллективом. Большим распространением пользовалась его песня «Огонек», которую перепечатывали фронтовые газеты, переписывали от руки и на фронте, и в тылу, пели и на концертах самодеятельности, и в кругу друзей. Почему? Потому что в «Огоньке» — огромная патриотическая идея, а не переживание в узком «мирке двоих», и в то же время мысли и чувства поэта переданы лирично, доходчиво.

Михаил Исаковский принадлежит к тем поэтам, чьи идейно-эстетические принципы, будучи определены еще в начале пути, в основе своей остаются неизменными. Но это отнюдь не означает некоей его статичности. Чутко откликаясь на запросы времени, поэт находится в постоянном развитии.

В годы войны всесторонность художнической «палитры» Исаковского зарекомендовала себя чрезвычайно убедительно. Он пишет стихи повествовательного плана, в которых лирика переплетается с патетикой.

Одическая восторженность не препятствовала Исаковскому, как это бывало с некоторыми поэтами, видеть сложность и противоречивость народной жизни, трагизм войны. Особенно четко проявилось это в стихотворении «Враги сожгли родную хату. » Умевший передать радость причастности к новой жизни и ее свершениям, поэт, не приукрашивая и не смягчая серьезности тона, дает в этом стихотворении выход глубоко гражданственному чувству скорби на родном пепелище. Это стихотворение всегда останется одним из лучших в нашей поэзии, свидетельством верности поэта Исаковского голосу народа и в радости, и в горе.

Враги сожгли родную хату.

Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою.

Как кратко обо всем сказано! Поступь однообразных глаголов кажется кощунственно информационной, но ведь это — шаги к могиле жены, которую солдат не видел четыре года. Автор сдержан, он словно боится сам разрыдаться, чуть дать волю воспоминаниям и словам, ведь трагические подробности в воспоминаниях — самое страшное. Не потому ли старается сдержаться и его герой:

«Не осуждай меня, Прасковья,

Что я пришел к тебе такой:

Хотел я выпить за здоровье,

А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,

Но не сойтись вовеки нам. »

И пил солдат из медной кружки

Вино с печалью пополам.

Эта сдержанная простота — в традициях русской классической поэзии, поэзии больших чувств, которая не нуждалась во внешних ухищрениях.

Однако стихотворение еще не кончена. Мастерство автора заключается и в том, что он добавляет две заключительные строфы, в которых трагизм переживаний солдата раскрывается с предельной глубиной.

Он пил — солдат, слуга народа,

И с болью в сердце говорил:

«Я шел к тебе четыре года,

Я три державы покорил. »

В этом слышна солдатская, мужская гордость. Но на долгожданном празднике победы тем острее чувствуешь свое одиночество. Три покоренные державы не вернут погибшей жены, и с горькой усмешкой вспоминает солдат четырехлетний свой путь к надежде, внезапно — и в радостный для всех, только не для него, час — потерянной. И наконец — образное разрешение всей непосильной драматической нагрузки стихотворения:

Хмелел солдат, слеза катилась,

Слеза несбывшихся надежд,

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

Простота на грани со штампом («слеза катилась»), чтобы обнажить смысл и оттенить заключительные ударные строки. Мужественный взгляд на мир, тонко варьируемый от усмешки до иронии, составляет силу не одного этого стихотворения.

Чрезвычайно показательно и характерно, что поэт глубоко русский, Исаковский не замыкается в национально ограниченных рамках. В своем оригинальном творчестве он использует мотивы фольклора не только русского — толчком к написанию стихотворения «И кто его знает. » послужила украинская народная песня. Исаковский много переводит. Как всегда добросовестный и строгий к самому себе, он переводит в основном с языков ему известных, беря для перевода близкие по духу и форме произведения, что позволяет ему, сохраняя национальные особенности подлинника, не перелагать его с буквалистской точностью, но стремиться к воссозданию на русском языке адекватного «двойника». «Не раб, а соперник» в переводческом искусстве, Исаковский дал русскому читателю превосходные образцы творчества Т. Шевченко, Леси Украинки, Янки Купалы, Якуба Коласа и других поэтов.

Интернационализм Исаковского наглядно виден и в его оригинальном творчестве. Еще в 30-е годы он посвятил стихи испанским республиканцам. «Песней о Родине» названо его большое послевоенное стихотворение, в котором слышна забота и тревога русского поэта за события на всей земле.

Поэзия и вся творческая и общественная деятельность Михаила Исаковского всегда будут в истории русской литературы одним из благородных примеров слитности личной судьбы с судьбой всего народа, примером понимания народа и служения ему. «Мастера земли» — так назвал молодой Исаковский одну из своих книг. Близость к земле, к живущему на ней и по-сыновьи к ней привязанному трудовому народу, понимание чувства Родины как основы основ — все это придает вечную молодость лирически задушевной и граждански принципиальной поэзии Исаковского.

Выступая как публицист, поэт постоянно пропагандирует свои принципы понимания творчества. Его пример увлекает на путь служения народу все новых и новых поэтов, среди которых многих можно считать в той или иной мере учениками или последователями Исаковского.

Л-ра: Москва. – 1970. – № 1. – С. 216-219.

- Народное многоголосье

- «Певец души народной. » (К 70-летию Михаила Исаковского)

- Солнечная система поэзии М. Исаковского

Источник: md-eksperiment.org

Расскажите о «программе» Исаковского — о его взглядах на поэзию и задачи поэта

- 19 May 2021

- Ответ оставил: JohniFokster

Ответ:

Михаил Васильевич решил для себя, что материалом поэзии должна быть не выдумка, не вольный полет фантазии, а та действительность что нас окружает. Так же он решил сделать свои произведения понятными всем но не примитивными.

Нравится —> 0

- НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?

Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету школьной программы: литература.

На сегодняшний день (17.06.2023) наш сайт содержит 16353 вопросов, по теме: литература. Возможно среди них вы найдете подходящий ответ на свой вопрос.

Нажимая на кнопку «Ответить на вопрос», я даю согласие на обработку персональных данных

Ответить на вопрос

Последние опубликованные вопросы

Предметы

Алгебра

Алгебра Английский язык

Английский язык Беларуская мова

Беларуская мова Беларуская мова

Беларуская мова Биология

Биология География

География Геометрия

Геометрия Другие предметы

Другие предметы Другое

Другое Информатика

Информатика История

История Қазақ тiлi

Қазақ тiлi Литература

Литература Математика

Математика Обществознание

Обществознание Право

Право Русский язык

Русский язык Українська література

Українська література Українська мова

Українська мова Физика

Физика Химия

Химия Экономика

Экономика

Источник: edubirdie.pro

Михаил Исаковский. Жизнь и творческий путь поэта

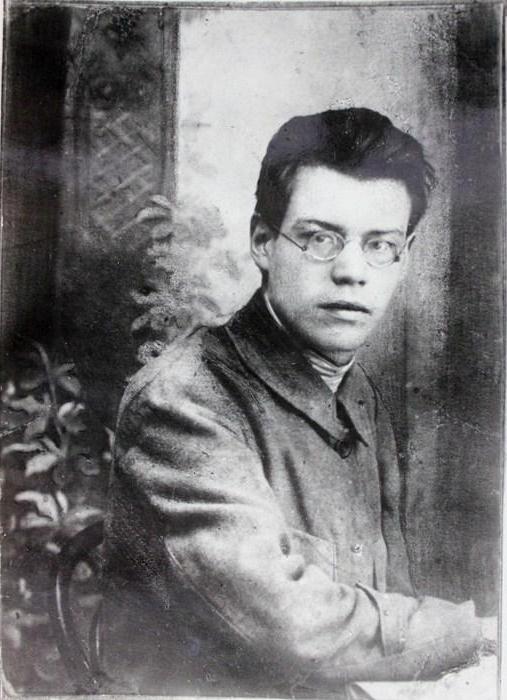

Поэт Михаил Исаковский родился в деревне Глотовка в самом начале 20 века, в январе 1900 года. Как мальчишка из простой и нищей семьи смог стать известным поэтом? Удалось ли ему воплотить в жизнь все свои творческие замыслы? Каким человеком был Михаил Исаковский? Биография писателя — в этой статье.

Детство поэта

Родители Михаила Васильевича были очень бедными людьми, и при этом семья Исаковских была многодетной. К сожалению, из-за голода не все дети смогли выжить, но Михаилу повезло, как говорится, родился в рубашке. Семья сильно мучилась от голода. Денег все время не хватало, и воспоминания маленького Миши о детстве остались далеко не самые светлые.

Отец его работал на почте и часто приносил с работы газеты, которые помогли маленькому сыну научиться читать и писать. Таким образом, будущий поэт стал единственным грамотным человеком во всей округе. К нему стали обращаться люди из соседних деревень, чтобы он написал письма их родным. Несомненно, мальчишке это очень льстило, и его желание обучаться росло с каждым днем.

Во время написания писем мальчик узнавал, какие мысли и чувства испытывают люди друг к другу, находясь на расстоянии, у кого какие проблемы и переживания. Это помогло ему узнать, что такое сочувствие, он научился выражать свои мысли, касающиеся человеческих взаимоотношений.

Поэтическое дарование наблюдалось у мальчика с раннего детства, и эта способность сопереживать впоследствии вылилась в то, что Михаил Исаковский развил в своем творчестве жанр так называемого лирического письма.

Такое желанное образование

С самого раннего детства у поэта нашли очень серьезное неизлечимое заболевание глаз. А с тринадцати лет у него начало сильно ухудшаться зрение, что постоянно грозило полной слепотой. Эта болезнь сделала мальчика очень скромным и застенчивым. В школу ему удалось пойти с 11 лет, но в классе над ним подсмеивались, и он стал обучаться дома, контролируемый учителями. Делая большие успехи, Михаил Исаковский радовал родителей и преподавателей.

В 1913 году мальчик на отлично окончил школу, смог продолжить обучение в Смоленской гимназии. Там он написал одно из лучших своих стихотворений – «Путник» (1916). К несчастью, поэту пришлось бросить обучение в гимназии, поскольку семья испытывала острую нужду. Он должен был пойти на заработки, чтобы помочь прокормить родных.

Увы, но образование в учебных заведениях он больше продолжить так и не смог, не давала болезнь глаз. Но Михаил Исаковский до конца своей жизни занимался самообразованием, много читал и, конечно же, писал стихи.

Трудовая деятельность поэта

Во времена Октябрьской революции поэт начал свою трудовую деятельность. Даже без профильного образования его пригласили работать преподавателем в начальную школу, где он проявил себя как талантливый педагог.

1918 год для поэта оказывается очень важным — он вступает во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. С этого момента он начинает много писать.

Через год он назначается редактором Ельнинской газеты, которую сам создавал с нуля. Писать, конечно же, тоже приходилось самому, печатную машинку было попросту не достать. Несомненно, такая кропотливая работа ухудшила его и без того плохое зрение.

В 1926 году Михаила Исаковского избирают секретарем правления РАПП. Теперь он чаще печатается в газетах.

Через пять лет, в 1931-м, Михаил Васильевич переезжает в Москву, чтобы стать главным редактором в популярном тогда журнале «Колхозник».

Его деятельность протекала очень бурно, он занимался журналисткой работой, состоял в партиях, творил свои произведения.

В 50-60-х годах он несколько раз побывал за рубежом. Другими словами, был очень активен и в достаточно зрелом возрасте.

Нелегкая творческая стезя

В 12 лет были написаны его первые известные стихотворения: «Ломоносов» и «Путь».

В 30-х годах поэт приобрел широкую известность благодаря песням «Катюша», «Лучше нету того цвету», «Очи карие».

Участвовать в военных действиях по состоянию здоровья он не мог, зато морально поддерживал всех, кто был на фронте, посвятив им ряд стихотворений: «В лесу прифронтовом», «До свиданья, города и хаты».

Написанное Исаковским послевоенное стихотворение «Враги сожгли родную хату» долго было запрещено. Считалось, что солдат не может плакать, а должен героически выносить все трудности. Но все же через некоторое время стихотворение опубликовали, а Марк Бернес положил слова на музыку, несмотря на запрет.

Язык поэзии Михаила Васильевича очень музыкальный, понятный народу, ясный. Он полюбился многим за умение точно и лаконично выражать человеческие чувства и сопереживать каждому.

На закате жизни

В свои последние годы поэт занимается активной депутатской деятельностью, а также увлекается прозой – пишет «Ельнинскую книгу».

В 1971 году он тяжело заболевает, переносит сложный инфаркт. Находясь в больнице, он узнает, что вместе с ним там находится его друг, поэт и писатель Твардовский. Но прийти и навестить друг друга они не могут – здоровье каждого слишком слабое. А после смерти Твардовского в декабре этого же года Исаковский впадает в глубокую депрессию, скорбя о товарище.

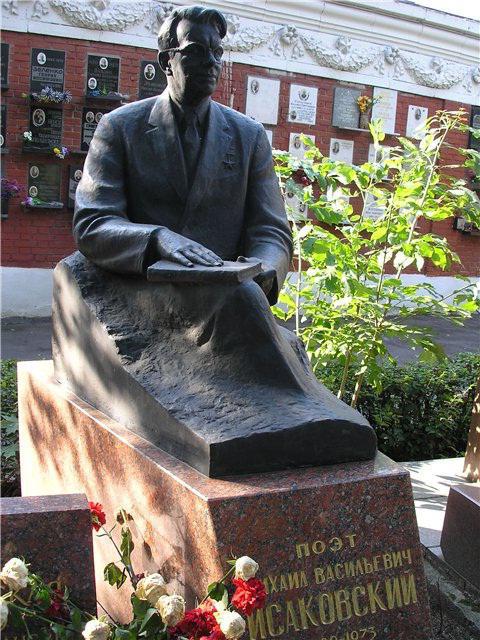

В июле, 20 числа, 1973 года умирает Исаковский Михаил Васильевич.

Биография поэта такая насыщенная и трудная заставляет нас, читателей, брать пример с этого сильного человека. О нем как об известном поэте 20 века был снят фильм «Гениальный примитив. Загадка Исаковского».

Похоронили поэта на Новодевичьем кладбище в Москве. Там же ему установлен памятник.

Источник: fb.ru