В 1946 году Д. фон Нейман, Г. Голдстайн и А. Беркс в своей совместной статье изложили новые принципы построения и функционирования ЭВМ. В последствие на основе этих принципов производились первые два поколения компьютеров. В более поздних поколениях происходили некоторые изменения, хотя принципы Неймана актуальны и сегодня.

По сути, Нейману удалось обобщить научные разработки и открытия многих других ученых и сформулировать на их основе принципиально новое.

Принципы фон Неймана

1. Использование двоичной системы счисления в вычислительных машинах. Преимущество перед десятичной системой счисления заключается в том, что устройства можно делать достаточно простыми, арифметические и логические операции в двоичной системе счисления также выполняются достаточно просто.

2. Программное управление ЭВМ. Работа ЭВМ контролируется программой, состоящей из набора команд. Команды выполняются последовательно друг за другом. Созданием машины с хранимой в памяти программой было положено начало тому, что мы сегодня называем программированием.

8 урок. Принципы Фон-Неймана

3. Память компьютера используется не только для хранения данных, но и программ. При этом и команды программы и данные кодируются в двоичной системе счисления, т.е. их способ записи одинаков. Поэтому в определенных ситуациях над командами можно выполнять те же действия, что и над данными.

4. Ячейки памяти ЭВМ имеют адреса, которые последовательно пронумерованы. В любой момент можно обратиться к любой ячейке памяти по ее адресу. Этот принцип открыл возможность использовать переменные в программировании.

5. Возможность условного перехода в процессе выполнения программы. Не смотря на то, что команды выполняются последовательно, в программах можно реализовать возможность перехода к любому участку кода.

Самым главным следствием этих принципов можно назвать то, что теперь программа уже не была постоянной частью машины (как например, у калькулятора). Программу стало возможно легко изменить. А вот аппаратура, конечно же, остается неизменной, и очень простой.

Как работает машина фон Неймана

Машина фон Неймана состоит из запоминающего устройства (памяти) — ЗУ, арифметико-логического устройства — АЛУ, устройства управления – УУ, а также устройств ввода и вывода.

Программы и данные вводятся в память из устройства ввода через арифметико-логическое устройство. Все команды программы записываются в соседние ячейки памяти, а данные для обработки могут содержаться в произвольных ячейках. У любой программы последняя команда должна быть командой завершения работы.

Команда состоит из указания, какую операцию следует выполнить (из возможных операций на данном «железе») и адресов ячеек памяти, где хранятся данные, над которыми следует выполнить указанную операцию, а также адреса ячейки, куда следует записать результат (если его требуется сохранить в ЗУ).

Арифметико-логическое устройство выполняет указанные командами операции над указанными данными.

Из арифметико-логического устройства результаты выводятся в память или устройство вывода. Принципиальное различие между ЗУ и устройством вывода заключается в том, что в ЗУ данные хранятся в виде, удобном для обработки компьютером, а на устройства вывода (принтер, монитор и др.) поступают так, как удобно человеку.

Базовая архитектура и структура ЭВМ

УУ управляет всеми частями компьютера. От управляющего устройства на другие устройства поступают сигналы «что делать», а от других устройств УУ получает информацию об их состоянии.

Управляющее устройство содержит специальный регистр (ячейку), который называется «счетчик команд». После загрузки программы и данных в память в счетчик команд записывается адрес первой команды программы. УУ считывает из памяти содержимое ячейки памяти, адрес которой находится в счетчике команд, и помещает его в специальное устройство — «Регистр команд». УУ определяет операцию команды, «отмечает» в памяти данные, адреса которых указаны в команде, и контролирует выполнение команды. Операцию выполняет АЛУ или аппаратные средства компьютера.

В результате выполнения любой команды счетчик команд изменяется на единицу и, следовательно, указывает на следующую команду программы. Когда требуется выполнить команду, не следующую по порядку за текущей, а отстоящую от данной на какое-то количество адресов, то специальная команда перехода содержит адрес ячейки, куда требуется передать управление.

Разработанные фон Нейманом основы архитектуры вычислительных устройств оказались настолько фундаментальными, что получили в литературе название “фон-неймановской архитектуры”. Подавляющее большинство вычислительных машин на сегодняшний день – фон-неймановские машины.По-видимому, значительное отклонение от фон-неймановской архитектуры произойдет в результате развития идеи машин пятого поколения, в основе обработки информации в которых лежат не вычисления, а логические выводы.

Поколения ЭВМ

Всю историю развития электронно-вычислительной техники принято делить на поколения. Смены поколений чаще всего были связаны со сменой элементной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники. Это всегда приводило к росту быстродействия и увеличению объема памяти. Кроме этого, как правило, происходили изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером.

ü ЭВМ первого поколения были ламповыми машинами 50-х годов. Их элементной базой были электровакуумные лампы. Эти ЭВМ были весьма громоздкими сооружениями, содержавшими в себе тысячи ламп, занимавшими иногда сотни квадратных метров территории, потреблявшими электроэнергию в сотни киловатт.

Например, одна из первых ЭВМ – ENIAC представляла собой огромный по объему агрегат длиной более 30 метров, содержала 18 тысяч электровакуумных ламп и потребляла около 150 киловатт электроэнергии.

Для ввода программ и данных применялись перфоленты и перфокарты. Не было монитора, клавиатуры и мышки. Использовались эти машины, главным образом, для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных.

ü В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор.

В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения. Машины стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Возросло быстродействие и объем внутренней памяти. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах.

В этот период стали развиваться языки программирования высокого уровня: ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от конкретной модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее.

ü В 1959 г. был изобретен метод, позволивший создавать на одной пластине и транзисторы, и все необходимые соединения между ними. Полученные таким образом схемы стали называться интегральными схемами или чипами. Изобретение интегральных схем послужило основой для дальнейшей миниатюризации компьютеров.

В дальнейшем количество транзисторов, которое удавалось разместить на единицу площади интегральной схемы, увеличивалось приблизительно вдвое каждый год.

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе – интегральных схемах (ИС).

ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. Немного позднее появились машины серии IBM-370.

В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая система ЭВМ) по образцу IBM 360/370. Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла уже нескольких миллионов операций в секунду. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств – магнитные диски.

ü В 1971 году американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Это событие стало революционным в электронике.

Микропроцессор – это миниатюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода и внешней памяти, получили новый тип компьютера: микро-ЭВМ.

Микро-ЭВМ относится к машинам четвертого поколения. Наибольшее распространение получили персональные компьютеры (ПК). Их появление связано с именами двух американских специалистов: Стива Джобса и Стива Возняка. В 1976 году на свет появился их первый серийный ПК Apple-1, а в 1977 году – Apple-2.

Однако с 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма IBM. Ее архитектура стала фактически международным стандартом на профессиональные ПК. Машины этой серии получили название IBM PC (Personal Computer). Появление и распространение ПК по своему значению для общественного развития сопоставимо с появлением книгопечатания.

С развитием этого типа машин появилось понятие «информационные технологии», без которых невозможно обойтись в большинстве областей деятельности человека. Появилась новая дисциплина – информатика.

ü ЭВМ пятого поколения будут основаны на принципиально новой элементной базе. Основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень, в частности, распознавание речи, образов. Это требует перехода от традиционной фон-неймановской архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач создания искусственного интеллекта.

Таким образом, для компьютерной грамотности необходимо понимать, что на данный момент создано четыре поколения ЭВМ:

1-ое поколение: 1946 г. создание машины ЭНИАК на электронных лампах.

2-ое поколение: 60-е годы. ЭВМ построены на транзисторах.

3-ье поколение: 70-е годы. ЭВМ построены на интегральных микросхемах (ИС).

4-ое поколение: Начало создаваться с 1971 г. с изобретением микропроцессора (МП). Построены на основе больших интегральных схем (БИС) и сверх БИС (СБИС).

Пятое поколение ЭВМ строится по принципу человеческого мозга, управляется голосом. Соответственно, предполагается применение принципиально новых технологий. Огромные усилия были предприняты Японией в разработке компьютера 5-го поколения с искусственным интеллектом, но успеха они пока не добились.

Фирма IBM тоже не намерена сдавать свои позиции мирового лидера, например, Японии. Мировая гонка за создание компьютера пятого поколения началась еще в 1981 году. С тех пор еще никто не достиг финиша.

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 300.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда.

Источник: stydopedya.ru

Принципы фон Неймана и первые компьютеры на их основе

Рассказываем, как фон Нейман присвоил себе чужие лавры, почему он ни в чём не виноват и что умели компьютеры, созданные на «не совсем его» идеях.

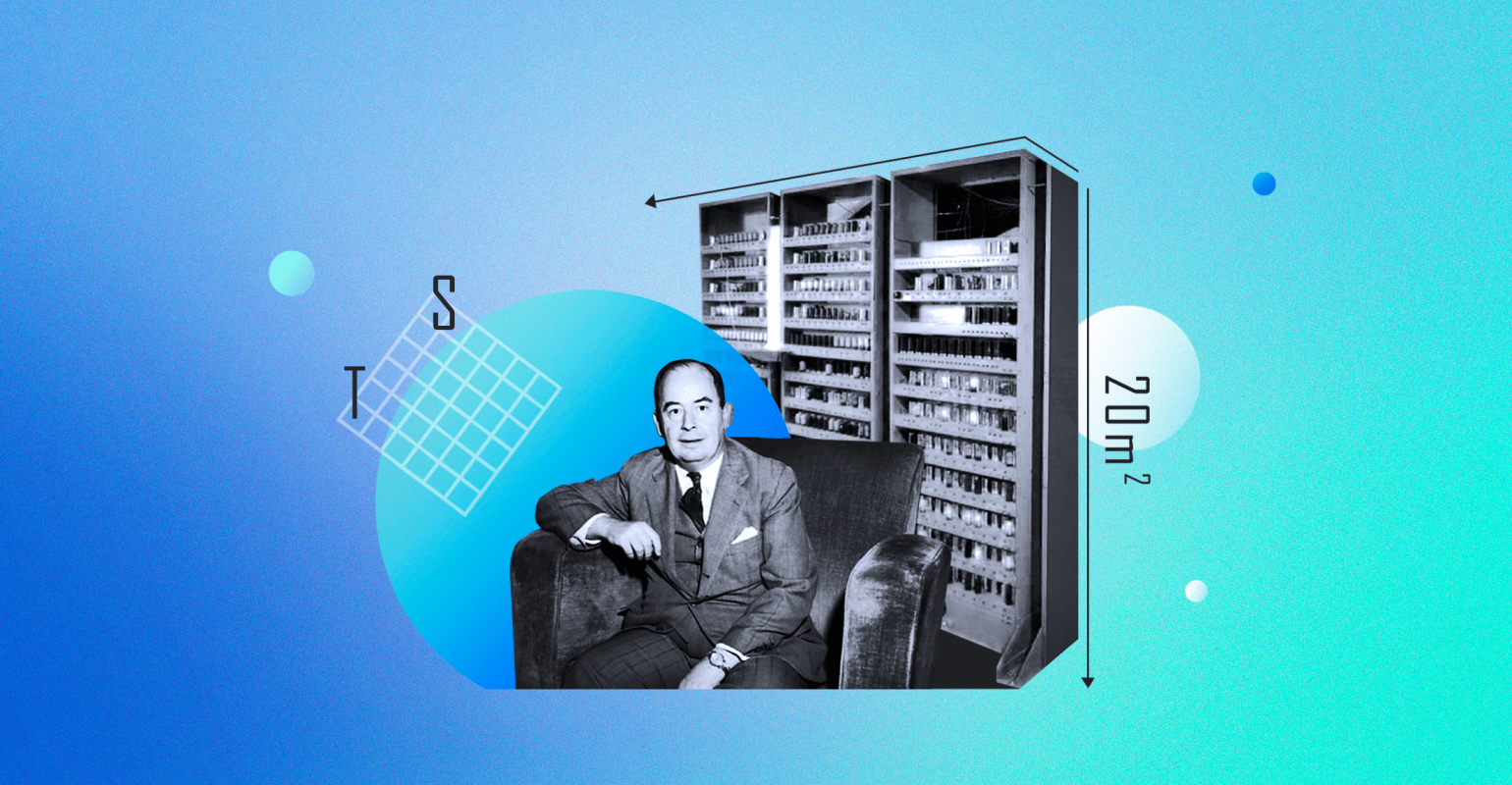

Иллюстрация: John von Neumann / EDSAC / Meery Mary для Skillbox Media

Марина Демидова

Программист, консультант, специалист по документированию. Легко и доступно рассказывает о сложных вещах в программировании и дизайне.

В 1946 году американский учёный Герман Голдстайн опубликовал доклад математика Джона фон Неймана «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства». Автор доклада изложил принципы, ставшие основой архитектуры всех последующих поколений ЭВМ:

- Память компьютера состоит из ячеек, каждой из которых присвоен номер — адрес. Любая из ячеек доступна компьютеру в любой момент времени, и он может обратиться к её содержимому по адресу.

- Память компьютера используется как для хранения данных, так и для хранения программы. Команды и числа кодируются в двоичной системе счисления. Над командами можно производить те же операции, что и над числами. На этом принципе основана трансляция — перевод текста программы с языка высокого уровня на язык конкретной ЭВМ.

- Компьютером управляет программа, которая состоит из команд, хранящихся в последовательных ячейках памяти. Каждая команда выполняет операцию из набора операций, доступных компьютеру.

- Компьютер выполняет команды последовательно — от первой к последней, согласно порядку следования в программе. Этот порядок может быть изменён с помощью специальных команд в зависимости от результатов вычислений.

Как разрабатывалась архитектура фон Неймана

Первым в истории электронным компьютером был ENIAC, построенный в 1946 году в Пенсильванском университете США: огромное 30-тонное устройство, работавшее на 18 000 электронных ламп . Вычисления производились в десятичной системе, что сильно замедляло работу компьютера и приводило к перерасходу ламп.

ENIAC был не программируемой, а коммутируемой машиной — он управлялся с коммутационной панели. Чтобы задать программу, приходилось особым образом подсоединять провода: это могло продолжаться много часов и даже дней.

Создатели ENIAC Эккерт и Мокли видели его недостатки, поэтому ещё в 1943 году начали проектировать усовершенствованную модель электронного компьютера — да, в тот момент они даже не доделали ENIAC. Будущий компьютер назвали EDVAC (от англ. Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Работа была строго засекречена.

Работая над EDVAC, Джон Эккерт впервые предложил идею программы, хранимой в памяти. Память EDVAC была выполнена на линиях задержки — особых трубках с ртутью, сохраняющих информацию. Данные кодировались в двоичной, а не в десятичной системе — это позволило сократить количество электронных ламп.

Спустя полтора года к Эккерту и Мокли в качестве научного консультанта присоединился Джон фон Нейман — известный математик и участник Манхэттенского проекта . Он сразу увидел перспективность новой ЭВМ и помог выбить финансирование у армии США.

Учёные были обязаны регулярно отчитываться перед военными о проделанной работе. Фон Нейман подготовил «Предварительный доклад о машине EDVAC», в котором описал её основные элементы и логику работы. Он отправил отчёт военному куратору Голдстайну, и тот был впечатлён глубиной идей и ясностью изложения основных концепций. Наплевав на секретность, он перепечатал и разослал отчёт европейским и американским учёным без ведома Эккерта и Мокли, а на титульном листе в качестве автора указал только фон Неймана.

Отчёт произвёл эффект разорвавшейся бомбы. А так как фон Неймана знали в научном мире, никто не сомневался, что он и был единственным автором документа. Так описанную в отчёте структуру ЭВМ назвали архитектурой фон Неймана.

Эккерт и Мокли были возмущены действиями Голдстайна — сами они из-за секретности не могли публиковать материалы о своей работе. Создатели EDVAC не сомневались, что их машина будет очень полезной для всего мира, а потому опасались, что им не дадут оформить патент на изобретение.

И не зря — потому что именно так всё и вышло. Администрация Пенсильванского университета настаивала, чтобы Мокли и Эккерт отказались от прав на EDVAC. Возмущённые изобретатели отвергли это требование и в 1946 году, сразу после запуска компьютера ENIAC, покинули университет. Через несколько месяцев из проекта ушли фон Нейман и Голдстайн, а работа над EDVAC затянулась ещё на несколько лет.

Первый американский компьютер с новой архитектурой

В итоге EDVAC завершили только в 1949 году, а «выкатили в прод» в 1951-м, после устранения всех багов. Он весил около восьми тонн и занимал 45 квадратных метров.

Компьютер использовал двоичную систему счисления — это позволило сократить количество электровакуумных ламп до 3600 штук (в ENIAC их было 18 000) — и умел проводить операции сложения, вычитания и деления. Объём памяти составлял 1024 слова — то есть около 5,5 килобайт. Причём в памяти хранились уже не только данные, но и сама программа.

EDVAC установили в Лаборатории баллистических исследований армии США — его работа была строго засекречена. Машина проработала до 1961 года, пока её не заменили на более современную.

Как английские конкуренты опередили американцев

После публикации отчёта фон Неймана в других странах тоже стали строить компьютеры с подобной архитектурой. Первый создали в Англии, давнем конкуренте Америки в компьютерной гонке — причём за два года до запуска EDVAC.

В 1946 году профессору Кембриджа Морису Уилксу попалась копия доклада фон Неймана — знакомый из США дал почитать на одну ночь. Уилкс оценил идеи и решил, что в будущем развитие ЭВМ пойдёт именно по такому пути.

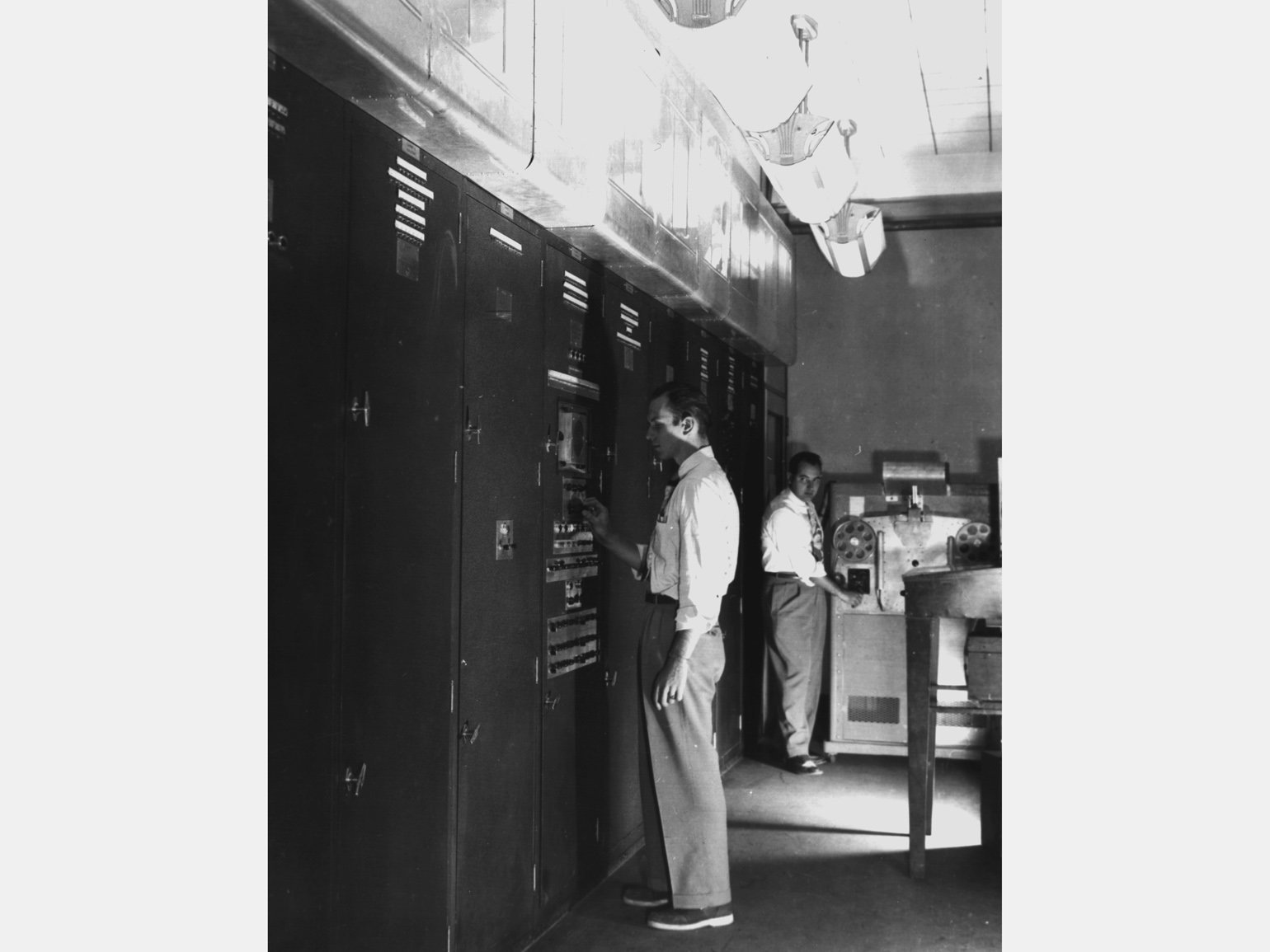

Он пересёк океан, прибыл в Пенсильванский университет и прослушал лекции по EDVAC, а на обратном пути разработал логическую схему своего будущего компьютера, в дальнейшем названного EDSAC. Уилксу удалось добиться финансирования постройки ЭВМ Министерством обороны Великобритании, а сама машина заработала уже в 1949 году.

EDSAC почти полностью копировал архитектуру EDVAC, но при этом был компактнее: занимал площадь в 20 квадратных метров, состоял из 3000 электровакуумных ламп и использовал 32 ртутные линии задержки, дающие 1024 ячейки памяти.

Вычисления производились в двоичной системе, скорость расчётов составляла от десяти до пятнадцати тысяч операций в секунду, программа вводилась в память с помощью бумажной перфоленты, а выходные данные передавались на телетайп.

Первая программа для EDSAC рассчитывала квадраты положительных чисел от 0 до 99.

Первоначально все программы представляли собой длинные последовательности нулей и единиц: 1 — лампа горит, 0 — не горит. Профессор Уилкс нашёл более удобные способы записи команд — с помощью букв и коротких английских слов, например:

- S — «вычитание»;

- Т — «передать информацию в память»;

- Z — «остановка машины» и так далее.

Так именно для EDSAC впервые были разработаны мнемонические коды операций и транслятор — ассемблер.

Другим важным новшеством стала разработка библиотеки подпрограмм. Программисты уже были знакомы с этим понятием — Грейс Хоппер и её коллеги использовали подпрограммы на своей гарвардской машине. Правда, они записывали их в блокноты, чтобы каждый раз не составлять заново.

В EDSAC появилась возможность хранить подпрограммы в памяти и при необходимости вставлять их в уже работающие программы. Для этого достаточно было вызвать их из памяти короткой командой.

Мнемонику операций и библиотеку подпрограмм Уилкс назвал «собирающей системой» (от англ. assembly system) — ведь она собирала программу на машинном языке из мнемонических кодов и подпрограмм.

Сегодня языки программирования, в которых мнемонические имена операции соответствуют отдельным машинным инструкциям, называются языками ассемблера, а Мориса Уилкса считают создателем одного из первых подобных языков.

По заказу правительства Великобритании на EDSAC проводились расчёты ядерных испытаний. Кембриджский университет использовал его для расчётов в области теоретической химии, радиоастрономии и других научных задач. Например, именно с помощью EDSAC удалось рассчитать самое большое на тот момент простое число — 79-значное. Под эту задачу написали кучу программ: для вычислений с комплексными числами и числами с плавающей запятой, для расчётов векторов, матриц, тригонометрических функций.

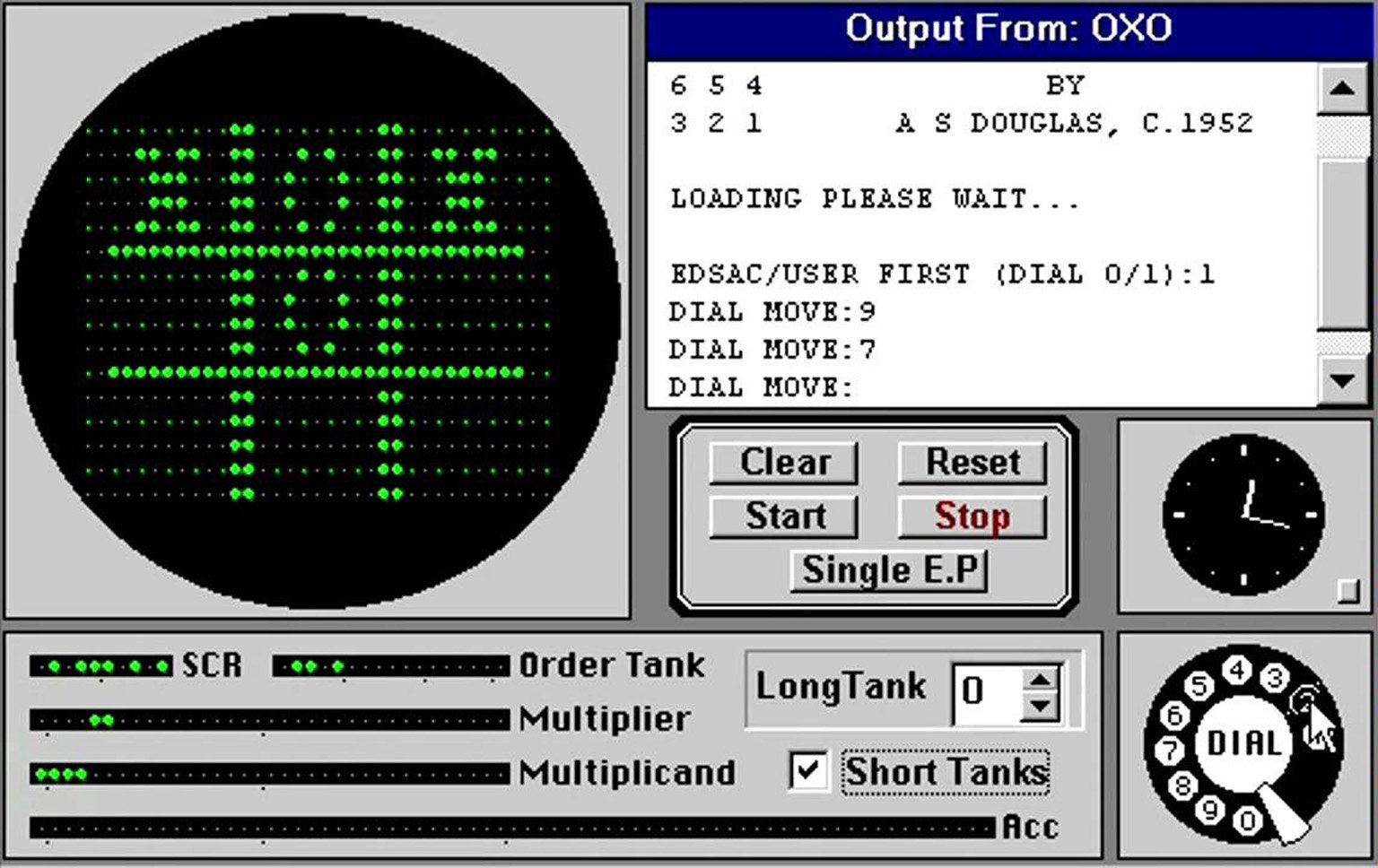

В 1951 году для EDSAC была написана и первая интерактивная компьютерная игра — OXO, разновидность крестиков-ноликов. Для этого к компьютеру был подсоединён небольшой дисплей на основе электронно-лучевой трубки.

Легендарный EDSAC выключили только в 1958 году. Его заменил более совершенный компьютер, EDSAC 2, с памятью на ферритовых сердечниках, в котором использовались ещё и магнитные ленты.

- OneHalf: история компьютерного «коронавируса»

- Математика в жизни: где нужна и как избежать

- Big O Notation: что это такое и как её посчитать

Источник: skillbox.ru

Архитектура фон Неймана

По этим чертежам в наши дни фирма IBM в целях рекламы построила работоспособную машину.

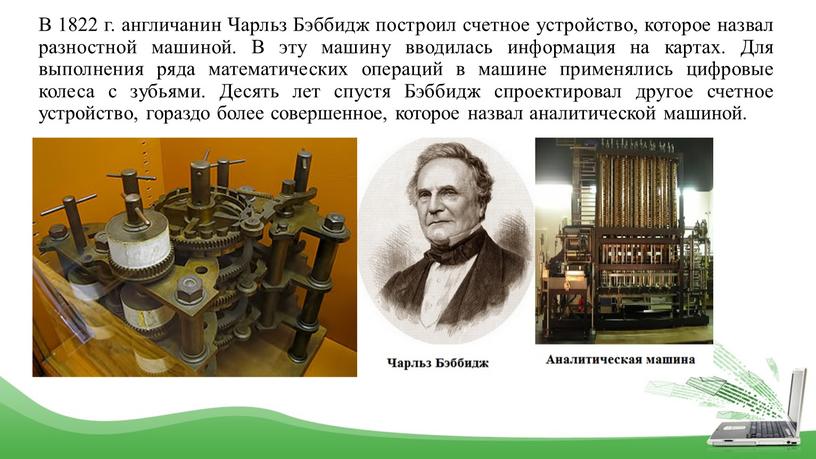

В 1822 г. англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное устройство, которое назвал разностной машиной

В 1822 г. англичанин Чарльз Бэббидж построил счетное устройство, которое назвал разностной машиной. В эту машину вводилась информация на картах. Для выполнения ряда математических операций в машине применялись цифровые колеса с зубьями. Десять лет спустя Бэббидж спроектировал другое счетное устройство, гораздо более совершенное, которое назвал аналитической машиной.

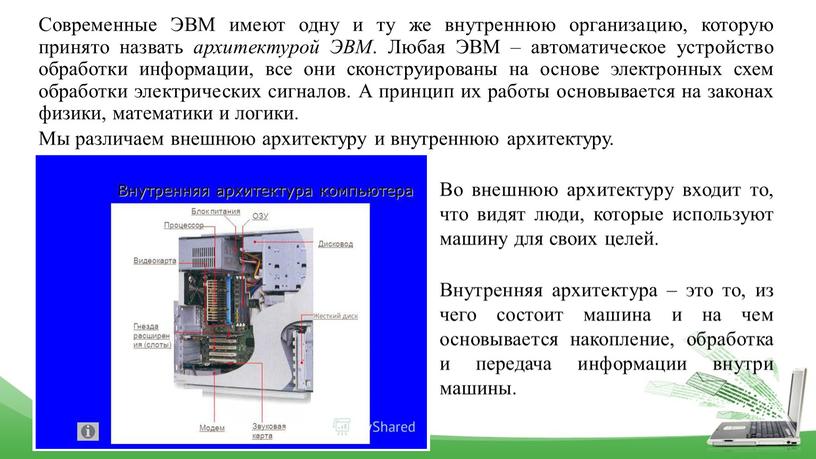

Современные ЭВМ имеют одну и ту же внутреннюю организацию, которую принято назвать архитектурой

Современные ЭВМ имеют одну и ту же внутреннюю организацию, которую принято назвать архитектурой ЭВМ. Любая ЭВМ – автоматическое устройство обработки информации, все они сконструированы на основе электронных схем обработки электрических сигналов. А принцип их работы основывается на законах физики, математики и логики.