Нервная регуляция работы скелетных мышц, обсуждавшейся в гл. 4, т.е. (регуляция запуска и выполнения всех движений), осуществляется двигательными центрами ЦНС. Они должны гарантировать строго необходимую степень возбуждения и торможения иннервирующих эти мышцы мотонейронов, чтобы возникающие мышечные сокращения обеспечивали только нужное движение–не больше и не меньше. Однако точное выполнение движений возможно только в случае адекватного исходного положения туловища и конечностей. Нервная регуляция соответствия позы и движения, их правильного сопряжения – одна из важнейших функций двигательных центров.

Категории двигательных актов

Рефлекторные движения [9]. Если ущипнуть заднюю конечность децеребрированной (с интактным спинным мозгом) лягушки, она ее отдергивает. Если положить на спину такой лягушки смоченный кислотой кусочек фильтровальной бумаги, он вскоре будет сброшен точным движением ближайшей задней конечности. Подобного рода автоматическую, стереотипную, целенаправленную реакцию организма на стимул физиолог Унцер в 1771 г. назвал рефлексом. С разрушением спинного мозга все рефлексы исчезают; следовательно, они требуют активности центральной нервной системы.

Лимбическая система: строение и функции

Стереотипные реакции часто возникают у интактных животных, включая человека, в ответ на стимулы, поступающие из окружающей среды или из самого организма; речь идет о типе поведения, который в ходе эволюции или индивидуального развития оказался наиболее эффективным ответом на данное раздражение. Всем известно множество примеров врожденных рефлексов (безусловных по Павлову) – роговичный, кашлевой, глотательный, реакция отдергивания и т.д., а также рефлексов, приобретенных в течение жизни (условных). Однако в большинстве случаев мы их даже не осознаем. Это–рефлексы, обеспечивающие прохождение и переваривание пищи в желудке и кишечнике, непрерывно приспосабливающие кровообращение и дыхание к текущим потребностям организма, и т д.

Запрограммированные (автоматические) движения. Децеребрированные собаки способны к ритмичным движениям, например к почесыванию спины задней лапой или локомоции, даже после отключения всех сенсорных входов спинного мозга путем перерезки дорсальных корешков. Следовательно, организация движений не всегда основана на рефлексах.

Еще один пример циклического процесса, регулируемого нервной системой даже в отсутствие всяких внешних стимулов,–дыхание. Такие последовательности движений, поддерживаемые ЦНС без внешней стимуляции, называются «запрограммированными», или автоматическими. Как показывает пример спинальной лягушки, даже нейронные сети, связанные только со спинным мозгом (проприоспинальная система), могут обеспечивать выполнение многих двигательных программ, требующих только первоначального запуска каким–то раздражителем.

После того как была обнаружена способность ЦНС к такой деятельности, быстро получила признание гипотеза, согласно которой движения регулируются в основном программами, а не рефлексами, и представление о «программной организации» ЦНС стало общепринятым. Дыхание, ходьба, чесание–все это примеры врожденных программ, к которым в течение жизни индивида добавляется множество приобретенных. Среди последних есть спортивные или профессиональные навыки (гимнастические движения, печатание на машинке и т.п.), становящиеся в результате соответствующей практики почти автоматическими.

Двигательные центры мозга — Вячеслав Дубынин

В психологии представления о рефлекторном механизме движения положили начало различным теориям поведения, делающим упор на связи стимул–реакция, тогда как на концепции программной организации базируются школы, подчеркивающие независимость действий человека от внешних стимулов (их спонтанность, произвольность, непредсказуемость). Однако переоценка какого–либо одного из этих подходов малопродуктивна. Видимо, лишь сочетание их, признание того, что центральные программы подвержены влиянию сенсорных обратных связей, наилучшим образом объясняет накопленные к настоящему времени данные, предоставляя простор дальнейшим экспериментам.

Произвольные и непроизвольные движения. Терминами «произвольные» и «непроизвольные» особенно часто описывают движения в клинической практике. При этом имеется в виду, что, по мнению наблюдателя или самого больного, они производятся преднамеренно или непреднамеренно. Наблюдатель основывается на особенностях чужого поведения, больной–на своих личных ощущениях.

Если не забывать об ограниченности подобных критериев, эта терминология вполне применима как для практических целей клиницистов, так и для обсуждения работы двигательных систем. Однако за рамками такого использования в медицине или психологии она в принципе неприемлема ввиду научной спорности категорий, основанных на самонаблюдении. То же самое относится к проблеме сознания и свободы воли.

Более и менее автоматические движения. В начале XX в. невролог Хьюлингс Джэксон предложил иерархическую классификацию всех движений («действий»)– от «наименее» до «наиболее» автоматических. Сегодня применимость этой системы считается ограниченной. При близком рассмотрении оказывается, что «более автоматические» по Джексону движения (например, дыхание или глотание) основаны преимущественно на врожденных центральных программах, тогда как «менее» или «наименее автоматические» главным образом заучиваются в течение жизни (например, речь, пение), хотя в процессе практики могут стать почти полностью автоматическими.

Позные и целенаправленные функции. Другой важный момент состоит в том, что значительная часть нашей мышечной деятельности направлена не на осуществление движений во внешней среде, а на принятие и поддержание позы, положения тела в пространстве. Без контроля позы со стороны двигательной системы человек беспомощно рухнет на землю, как боксер в нокауте.

Кроме того, двигательная система управляет всеми целенаправленными движениями тела во внешнем мире. Они всегда сопровождаются работой и реакциями позных механизмов, идет ли речь о подготовке к движению или о коррекции позы во время или после него. Тесная взаимосвязь между позными и целенаправленными функциями–фундаментальное свойство двигательной системы. Однако в дидактическом плане полезно рассмотреть их по отдельности; смысл этого станет ясен при обсуждении роли и центральной организации различных двигательных центров, одни из которых регулируют в основном позу, а другие – целенаправленные движения.

Источник: studopedia.org

Три основных функциональных блока мозга. Теория А.Р. Лурия

А.Р. Лурия выделил три основных функциональных блока мозга:

- блок, обеспечивающий регуляцию тонуса и бодрствования

- блок получения, переработки и хранения информации, поступающей из внешнего мира

- блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности

- Энергетический: блок, обеспечивающий регуляцию тонуса и бодрствования «Я хочу»

Блок наследственных программ действия (безусловные рефлексы), отвечает за тонус мозга, необходимый для выполнения любой психической деятельности, уровень бодрствования.

- Мозолистое тело

- Средний мозг

- Медиобазальные отделы правой лобной доли мозга

- Мозжечок

- Ретикулярная формация ствола

- Медиальные отделы правой височной доли мозга

- Таламус

Ретикулярная формация включает восходящую и нисходящую части. Через восходящие волокна сигналы направляются вверх и оканчиваются в образованиях, расположенных выше (древней коре и новой коре, гипоталамусе). Обратное направление имеют нисходящие волокна: они начинаются от новой коры, передавая сигналы к структурам среднего мозга и ствола мозга. В связи с этим первый блок мозга воспринимает и перерабатывает разнообразную интероцептивную информацию о состоянии внутренних органов и регулирует эти состояния.

Таким образом, первый блок мозга участвует в обеспечении психической деятельности (в организации внимания, памяти, эмоционального состояния и сознания в целом), в регуляции эмоциональных (страх, боль, удовольствие, гнев) и мотивационных состояний. Лимбические структуры мозга, входящие в этот блок, занимают центральное место в организации эмоциональных и мотивационных состояний.

- Блок получения, переработки и хранения информации, поступающей из внешнего мира «Я могу» Блок — приема, переработки и хранения информации. Блок с условно-рефлекторными связями

Строение: Основные анализаторные системы (зрительную, кожно-кинестетическую, слуховую), корковые зоны которых расположены в задних отделах больших полушарий:

- Теменная область (обще-чувствительная кора)

- Затылочная область (зрительная кора)

- Височная область (слуховая кора)

- Центральная борозда

Структурно-анатомическая особенность этого блока мозга- шестислойное строение коры. Она включает: Первичные зоны (которые обеспечивают прием и анализ поступающей информации извне), они наиболее модальноспецифические, т.е. воспринимают либо только звуковую информацию, либо только зрительную. Вторичные зоны (которые выполняют функции синтеза информации от конкретного анализатора), Третичные зоны (основная задача которых — комплексный синтез информации).

Закон убывающей модальной специфичности иерархически построенных корковых зон предполагает, что по мере перехода от первичных зон к третичным снижается проявление их модальной специфичности.

Закон прогрессивной латерализации функций объясняет связь функций с определенным полушарием (по мере перехода от первичных зон к третичным зонам). Первичные зоны обоих полушарий мозга равноценны. На уровне вторичных зон — функции, выполняемые левым и правым полушариями, различаются частично. Функции же третичных зон функции левого и правого полушария отличаются уже коренным образом.

Аппараты второго функционального блока мозга принимают и анализируют информацию, поступающую от внешних рецепторов и синтезируют эту информацию, обеспечивая совместную работу различных анализаторов и выработку надмодальных (символических) схем, лежащих в основе комплексных форм познавательной деятельности.

- Блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности «Я должен»

Строение: Включает моторные, премоторные и префронтальные отделы мозга с их двусторонними связями:

- Префронтальная область

- Премоторная область

- Моторная область (прецентральная извилина)

- Центральная борозда

Связан с организацией сознательной, целенаправленной психической активности, включающей в свою структуру мотив, цель, программу действий, направленную на достижение целей, отбор средств, контроль за выполнением действий, коррекция итогового результата.

Аппараты этого блока мозга располагаясь спереди от центральной лобной извилины, имеют в своем составе моторные, премоторные и префронтальные отделы коры лобных долей мозга. Отличительная особенность лобных долей -сложное строение и большое число двусторонних связей со многими корковыми и подкорковыми структурами.

Специфические особенности этого блока:

— проведение процессов возбуждения от третичных зонах к вторичным, затем к первичным;

— отсутствие модально-специфических зон (состоит из аппаратов только двигательного типа);

— наличие обширных двусторонних связей не только с нижележащими образованиями ствола мозга, но и со всеми остальными отделами коры больших полушарий.

По своей структуре и функциональной организации

- моторная кора относится к первичным,

- премоторная — к вторичным,

- а префронтальная — к третичным зонам коры больших полушарий.

Поэтому они выполняют функции, характерные для этих зон. Нейроны моторной коры передают возбуждение к мышцам, отсюда начинается большой пирамидный путь.

Именно эти зоны имеют ярко выраженную соматотопическую организацию. Премоторная кора обеспечивает двигательные программы, т. е. объединяет отдельные движения в единую кинетическую мелодию.

Префронтальные отделы играют решающую роль в формировании намерений, программ, в регуляции и контроле наиболее сложных форм поведения человека. Они состоят из мелкозернистых клеток с короткими аксонами и обладают мощными пучками восходящих и нисходящих связей с ретикулярной формацией. Поэтому могут выполнять ассоциативную функцию, получая импульсы от первого блока мозга и оказывать интенсивное модулирующее влияние на образования ретикулярной формации, приводя ее активирующие импульсы в соответствие с динамическими схемами поведения, которые формируются непосредственно в префронтальной (лобной) коре. Префронтальные отделы фактически надстроены над всеми отделами мозговой коры, выполняя функцию общей регуляции поведения.

Источник: www.b17.ru

Три основных функциональных блока мозга (по А.Р. Лурия)

Интегративная деятельность мозга может быть представлена в виде взаимодействия трех основных функциональных блоков, участие которых необходимо для осуществления любой психической деятельности:

1) блок регуляции тонуса и бодрствования (ретикулярная формация ствола мозга и среднего мозга, лимбическая система),

2) блок приема, переработки и хранения информации (центральный корковый аппарат того или иного модально-специфического анализатора),

3) блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности (моторная область, префронтальные отделы головного мозга).

1. Блок регуляции тонуса и бодрствования

Для того чтобы обеспечить полноценные психические процессы, необходимо бодрственное состояние человека. Только в условиях оптимального бодрствования человек может наилучшим образом принимать и перерабатывать информацию, вызвать в памяти системы связей, программировать деятельность, осуществлять контроль за ней. Для организованного психического процесса решающую роль играет сохранение тонуса коры.

В 1949 г. Г. Мэгун и Г. Моруци обнаружили, что в стволовых отделах головного мозга находится особое нервное образование, регулирующее и модулирующее состояние мозговой коры (ретикулярная формация).

Одни из волокон РФ направляются вверх, оканчиваясь в конечном итоге в новой коре. Это восходящая РФ, играющая решающую роль в активации коры и в регуляции ее активности. Другие волокна идут в обратном направлении: они начинаются от более высоко расположенных нервных образований – новой и древней коры, хвостатого тела и ядер зрительного бугра – и направляются к расположенным ниже структурам среднего мозга, гипоталамуса и мозгового ствола. Эти образования получили название нисходящей ретикулярной системы. Оба эти отдела составляют единую систему, единый саморегулирующий аппарат, который обеспечивает изменение тонуса коры, но вместе с тем сам находится под регулирующим влиянием происходящих в ней изменений.

Ретикулярная формация – аппарат, обеспечивающий регуляцию тонуса коры и состояний бодрствования. Исследование показало, что раздражение одних ядер РФ вызывает реакцию пробуждения, повышает возбудимость, обостряет чувствительность. Поражение же других ядер ПФ вело к снижению тонуса коры, к появлению состояния сна.

Активирующая РФ была названа неспецифической; ее активирующее и тормозное влияние равномерно затрагивает все сенсорные и двигательные функции организма.

Можно выделить по крайней мере три основных источника этой активации.

Первый из этих источников – обменные процессы организма, приводящие к сохранению внутреннего равновесия организма (гомеостазиса), Наиболее простые формы связаны с дыхательными, пищеварительными процессами, с обменов веществ, с внутренней секрецией. Все они регулируются, главным образом, аппаратом гипоталамуса. РФ, тесно связанная с гипоталамусом, играет важную роль в наиболее простой форме активности,

Второй источник активации связан с поступлением в организм раздражителей из внешнего мира и приводит к возникновению совершенно иных форм активации, проявляющихся в виде ориентировочного рефлекса. Как показали микроэлектродные исследования, ориентировочный рефлекс тесно связан с неспецифическими ядрами таламуса, хвостатым ядром и гиппокампом.

Третьим источником активации человека служат планы, перспективы и программы, которые формируются в процессе сознательной жизни людей: они социальны по своему происхождению и осуществляются при участии сначала внешней, а потом и внутренней речи. Всякий сформулированный в речи замысел вызывает целую программу действий, направленных к достижению этой цели. Мозговой аппарат, лежащий в основе этой активности, представлен теми связями, которые существуют между высшими отделами коры и нижележащей РФ.

Нисходящие аппараты ретикулярной формации представлен нисходящими волокнми, идущими преимущественно от префронтальной коры, адресуются к ядрам зрительного бугра и нижележащим стволовых образований и являются тем аппаратом, посредством которого высшие отделы мозговой коры, непосредственно участвующие в формировании намерений и планов, управляют работой нижележащих аппаратов ретикулярной формации таламуса и ствола.

Кроме ретикулярной формации среднего мозга, за регуляцию уровня бодрствования отвечают структуры базальной области переднего мозга, таламус и структуры лимбической системы.

Таким образом, в регуляции функционального состояния мозга в той или иной степени участвуют многие структуры. Если ретикулярная формация среднего мозга имеет организующее значение, формируя определенную фоновую активность, зависящую от внешней стимуляции, то остальные структуры включены в модуляцию этого состояния, создавая конкретный уровень активации.

Между корой больших полушарий и ретикулярной формацией имеются двусторонние связи. Ретикулярная формация оказывает тонизирующее влияние на кору больших полушарий, а кора, в свою очередь, посылает в ретикулярную формацию свои нисходящие импульсы, которые могут снижать или возбуждать ретикулярную формацию. Когда ретикулярная формация усиливает свое активирующее влияние на кору, она тем самым включает в действие противоположно действующий механизм, который через кортико-ретикулярный путь подтормаживает саму ретикулярную формацию. Благодаря такой саморегуляции обеспечивается стабильный уровень активности мозговых механизмов.

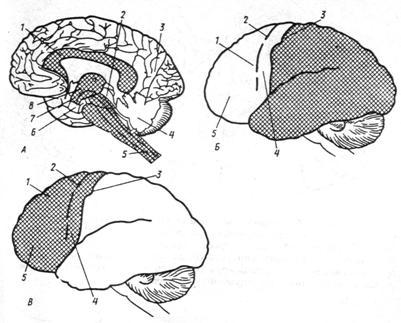

Рис.19. Три структурно-функциональных блока мозга (А — первый, Б – второй, В — третий)

А. Б.  В. В. |

А – I блок — 1/ мозолистое тело; 2/ средний мозг; 3/ теменно-затылочная борозда; 4/ мозжечок; 5/ ретикулярная формация; 7/ гипоталамус; 8/ таламус. Б.В.-II,III блоки — 1/премоторная область; 2/прецентральная извилина; 3/ центральная извилина; 4/ моторная область; 5/префронтальная область. |

2. Блок приема, переработки и хранения информации

Второй функциональный блок – наружные отделы новой коры: затылочная кора (зрительная), височная кора (слуховая), теменная (общая чувствительность).

По своим функциональным особенностям аппарат второго блока приспособлен к приему раздражителей, доходящих до головного мозга от периферических рецепторов. Этот функциональный блок обладает высокой модальной специфичностью.

Основу этого блока составляют первичные или проекционные зоны коры, которые характеризуются высоким развитием нейронов IV афферентного слоя, значительная часть которых обладает высокой специфичностью. Нейроны этих зон коры реагируют только на узкоспециальные свойства раздражителей (оттенки цвета, характер линий, направление движений и т.д.).

Вокруг первичных зон расположены вторичные зоны коры (или гностические). Нейроны этих зон не имеют столь выраженной модальности и включают в свой состав значительное число ассоциативных нейронов с короткими аксонами, что позволяет комбинировать поступаюшие возбуждения.

Познавательная деятельность человека никогда не протекает, опираясь лишь на одну модальность (или зрение. или слух. или осязание). Любое предметное восприятие или представление является результатом полимодальной деятельности. Поэтому оно должно опираться на совместную работу целой системы зон коры головного мозга. И функцию обеспечения такой совместной работы целой группы анализаторов несут третичные зоны – зоны перекрытия корковых отделов различных анализаторов. Эти зоны расположены на границе затылочного, височного и заднецентрального отделов коры и составляют основную часть образования нижнетеменной области – задний ассоциативных центр.

Таким образом, деятельность третичных зон отделов коры необходима для перехода от уровня непосредственного наглядного синтеза, к уровню символических процессов, для оперирования значениями слов, сложными грамматическими и логическими структурами, системами чисел (мышление, память).

Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности

Прием, переработка и хранение информации составляют только одну сторону сознательной жизни человека. Ее другая сторона – организация активной, сознательной, целенаправленной деятельности. Она обеспечивается третьим функциональным блоком мозга – блоком программирования, регуляции и контроля.

Человек не только пассивно реагирует на доходящие до него сигналы. Он создает замыслы, формирует планы и программы своих действий, следит за их выполнением, регулирует свое поведение, приводя его в соответствие с планами и программами.

Этим задачам и служат аппараты третьего блока головного мозга, расположенные в передних отделах больших полушарий – кпереди от передней центральной извилины. Выходными воротами этого блока служит двигательная зона коры (4-ое поле), 5-й слой, который содержит гигантские пирамидные клетки Беца. Волокна от них идут к двигательным ядрам спинного мозга, а оттуда к мышцам, составляя части большого пирамидного пути.

Импульсы, посылаемые на периферию, должны быть хорошо подготовлены и только после такой подготовки могут обеспечить нужные целесообразные движения. Такая подготовка двигательных импульсов не может быть выполнена самими пирамидными клетками. Оно должна быть обеспечена как в аппарате передней центральной извилины, так и в аппаратах вторичных зон коры, которые готовят двигательные программы, лишь затем передающиеся на гигантские пирамидные клетки.

Передняя центральная извилина является лишь проекционной зоной, исполнительным аппаратом мозговой коры. Решающее значение в подготовке двигательных импульсов имеют вторичные и третьичные зоны, где формируются двигательные планы и программы и лишь затем переходят к аппаратам первичной двигательной зоны, которая посылает подготовленные импульсы на периферию.

Наиболее существенной частью третьего функционального блока мозга являются префронтальные отделы мозга. Особенностью данной области мозга является ее богатейшая система связей как с нижележайшими отделами мозга и отделами РФ, так и с о всеми остальными отделами мозга. Эти связи носят двусторонний характер.

Многочисленные исследования подтверждают, что лобная кора участвует в генерации процессов активации, возникающей при наиболее сложных формах сознательной деятельности, в организации которой важнейшую роль играет речь. Лобные доли принимают самое непосредственное участие в повышении состояния активности, которое сопровождает всякую сознательную деятельность. Именно лобные отделы коры и обеспечивают те сложные формы программирования, регуляции и контроля сознательной деятельности человека, которые не могут осуществляться без участия оптимального тонуса корковых образований.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru